皖江流域圩田文化景观的空间再生

——以安徽舒城杭埠新城规划为例

2018-07-12张琳ZhangLin

张琳 Zhang Lin

戴代新 Dai Daixin

1 引言

古代中国在适应自然环境的过程中,形成了具有鲜明地域特征的景观格局和文化精髓,“参天地、赞化育”,影响遍及生产与生活的各个领域,其内涵历久弥新[1]。如何发挥文化景观的“突出普遍价值”,使其在现代城市建设发展中发挥积极作用,是一个具有重要意义的问题。圩田是皖江流域居民长期探索实践出的一种农业生产及水利建设方式,其历史已近2 000年。圩田、堤坝、水网构成的地理环境与生活在这一环境中的人及其他生物构成了一个完整的生态系统,很好地适应了水乡泽国的地理特点[2],在历史上发挥了重要的社会经济作用,成为当地的典型文化景观。

然而,伴随着快速城市化的脚步,中国的圩田面积迅速减少,大量圩田转化为城市用地,其功能发生了实质性变化,圩田景观的文化和生态价值因此逐渐消失。学界对皖南、江南地区及国外以荷兰为代表的圩田景观的形成发展、形态结构、功能价值以及圩田开发对生态环境和社会发展影响多有分析,而本文首次探索如何将圩田文化景观保护与再生策略整体运用到新城规划中。本文以安徽舒城杭埠新城为例,研究了传统城市和圩田在景观格局、空间功能、文化价值等方面的关联,通过探索圩田景观遗产的空间结构、空间模式和空间要素三者在当代条件下的再生,思考“古圩今用”的策略路径,努力实现在保留圩田结构的同时对其进行合理转化,发挥圩田文化景观的社会-生态系统(SES)在现代城市发展建设中的作用。

2 圩田文化景观的遗产价值

圩田是一种筑堤挡水护田的土地利用方式,即通过筑堤对地势较低的洼地进行围垦种植,堤上有涵闸,平时闭闸御水,旱时开闸放水入田,最大限度缓解旱涝灾害影响。杨万里《圩丁词十解》提到:“堤河两岸,而田其中,谓之圩。农家云,圩者,围也。内以围田,外以围水,盖河高而田反在水下,沿堤通斗门,每门疏港以溉田,故有丰年而无水患。”[3]这是对传统圩田特点和作用的形象概括。关于圩田的最早记载是《越绝书》中的“鹿陂”[4],早在春秋战国时期,太湖地区的吴越两国已开始筑堤围垦浅水沼泽和河湖滩地。皖江流域的农田水利开发始于三国时期,当时虽有大片土质肥沃的洼地,但由于外受长江洪水的威胁,内受支河及湖泊的浸淹,所以皖江民众开始筑堤作围,垦拓成田,以化弊为利。唐朝时期,圩田规模持续扩大,防洪排灌技术也有较大提高,极大地促进了农业生产的发展。宋代出现了“联圩”这一围垦形式,筑长堤将众多小圩组织起来,以更好地起到防洪保收的效果。明清时期江南地区人口迅速增长,对土地的要求更为迫切,政府加大了圩堤建设的力度,发展军屯和民屯作为养兵安国之本。直到今天,圩田仍在当地农业生产中发挥着重要作用[5]。从历史变迁来看,圩田不仅在促进水网地区农业经济发展、生态环境效能提升等方面的作用非常明显,而且由圩田而衍生的“圩田景观是一种文化和历史表达结果,因当地自然环境、知识技术与管理之间的相互作用而产生”[6],是极具地域特色的文化景观遗产。

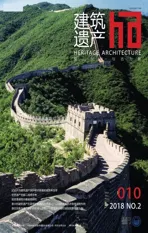

图1 嘉庆《山阴县志》中的绍兴府城及其周边景观示意图(图片来源:参考文献[14])

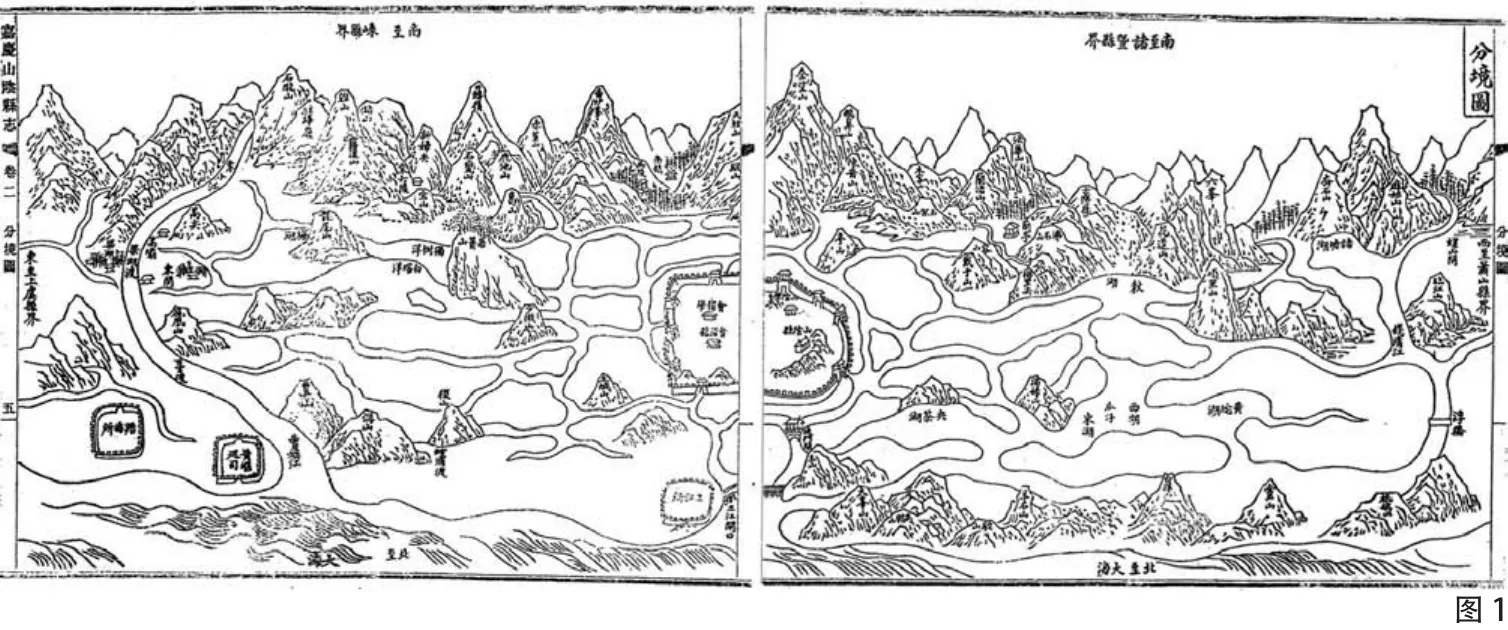

图2 杭埠镇区位图(图片来源:张琳、戴代新绘制)

圩田景观遗产的价值可以从经济、生态、社会和美学四个方面分别加以阐述:

(1)经济价值:如前述,圩田适合皖江流域的地理特点,使大量的沿江沿湖滩涂变成良田,正如杨万里《题广济圩》所谓“圩田岁岁续逢秋,圩户家家不识愁。夹路垂杨一千里,风流图是太平州”[7],圩田在抗击旱涝灾害、保证农作物稳产高产方面有其优越性。

(2)生态价值:圩田通过纵横交错、内外有序的堤坝体系、自然与人工相结合的河渠网络,以及完善的水闸设施,有排有灌,使历史上洪、涝、旱等灾害显著减少。另外,圩田作为次生湿地,水陆边缘效应明显,构建了内在联系非常密切的生物链,形成了因为水陆相互作用而复杂多样的生态系统。

(3)社会价值:圩田文化景观促成了当地社会的特殊组织形式,造就了“圩田社会”。《筑圩图说》中所说的青浦地区“仰盂圩”即指古人顺应中间地势低、堤坝地势高的情况,沿着圩堤辟平整的土地来建造村落,以形成“太平基址”[8,9]。这种村落布局方式不仅最大程度降低了洪涝灾害的威胁,也演绎了当地居民特有的地域文化和民风民俗。圩田景观系统不仅建立了与区域性自然景观的因借关系,也衍生出相应的社会关系结构和生活准则[10],形成了以开闸放水、引水灌溉、堤坝修复等为特点的、具有明确地域范围的、稳定的“圩田社会”。

(4)美学价值:圩田景观作为人适应自然环境的产物而具有农业美学价值。沈括《万春圩图记》记载“圩堤博六丈,崇丈有二尺,八十四里以长。夹堤之脊,列植以桑,为桑若千万。堤中为田千二百七十顷”,“北与堤会,其袤可以两车,列植以柳,为水门五”[11],可见圩田处不仅有圩堤高阔,而且植桑种柳,河渠交错,屋舍有致,俨然一幅美丽的农田水利图画[12]。这种生产之美逐渐成为社会审美的标准。有学者认为圩田对于中国农业背景下的传统造园(如西湖小瀛洲岛和圆明园中洲岛相连的布局等)产生了一定的影响。除此之外,今天的圩田景观已经成为我国传统风景园林的一个组成部分,有的发展为郊野风景区,如杭州西溪湿地[13]。

可见,圩田形成了河网地区的特色农业景观,作为体现人与自然相依相生的智慧之文化景观,具有很高的经济、生态、社会与美学价值。既有研究多从社会学、水利学、环境学、历史学和地理学等角度研究圩田的经济、社会与生态环境之间的互动关系及其变化,但鲜有从文化景观的角度,研究圩田的空间模式及其价值体系与现代城市的关系及借鉴意义的。实际上,从历史上看,圩田文化景观对城市空间格局及社会形态的影响深远。欧洲的荷兰圩区因为圩田和城市都有共同的环境基础和相似的发展历史,圩田形态和城市形态紧密相连,而嘉庆《山阴县志》中,也能够清晰地看到当时绍兴府城肌理与几百年前的圩田景观在形态和功能上的关联(图1)[14]。所以“圩田景观的形式语法和类型,不仅有着描述性的意义,还有着操作性的意义[15]。本文尝试建立圩田文化景观的“样本—系统—转换”过程,以规划设计作为策略,寻找圩田景观保护与更新的合理模式。

3 安徽舒城杭埠新城规划案例研究

3.1 项目背景

杭埠镇属安徽省六安市舒城区,位于大别山向东部巢湖平原的过渡区,杭埠河下游的冲积平原。基地南傍杭埠河,北近丰乐河,东有小南河,总面积45 km2(图2)。由于地势低洼、堤防标准低、汛期降雨强度大,加之下游巢湖水位的影响,目前这里面临严重的洪涝灾害。但在历史上,当地居民为了利用这块土地,一面疏浚河道,一面筑堤建闸,不仅使大量的沿河滩涂变成良田,而且形成了独特的棋盘状圩田文化景观格局。

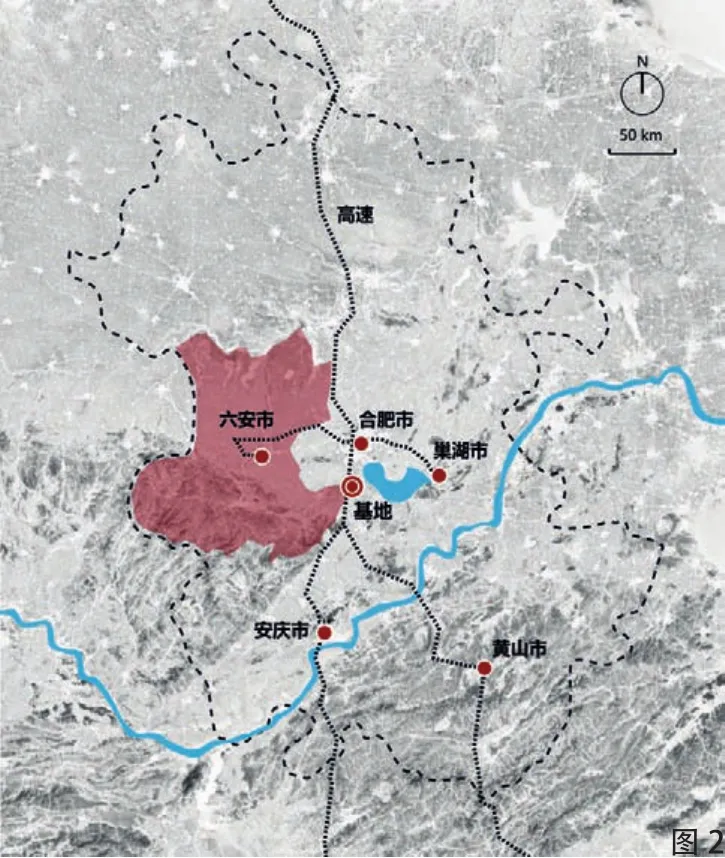

图3 基地地形分析图(图片来源:蔡永立等绘制)

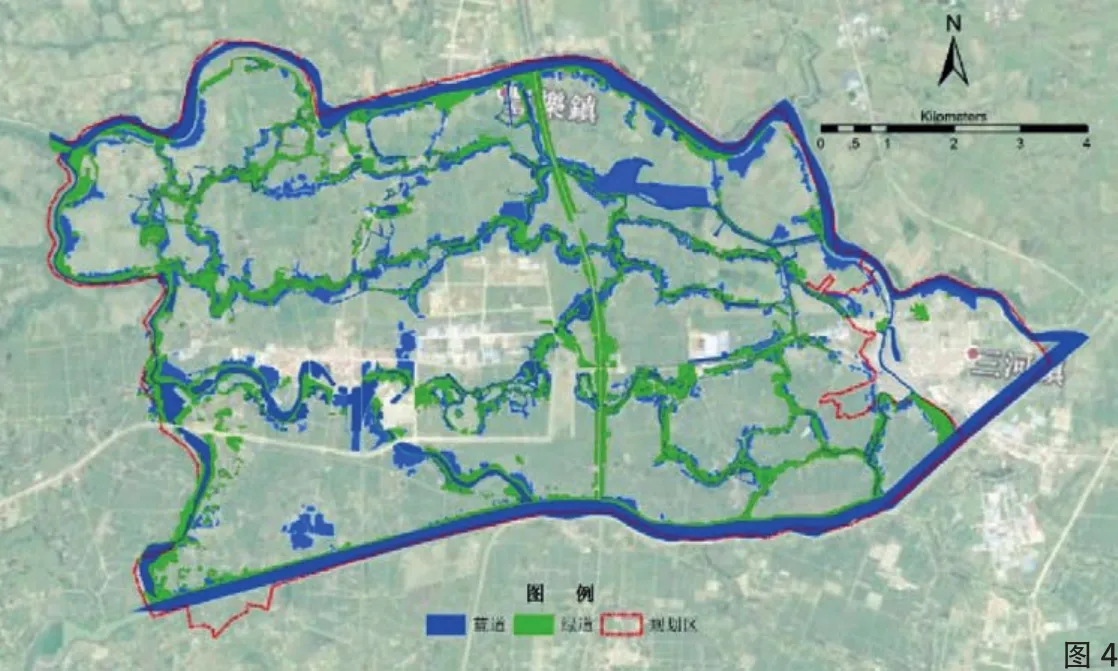

图4 基地生态廊道分析图(图片来源:同图3)

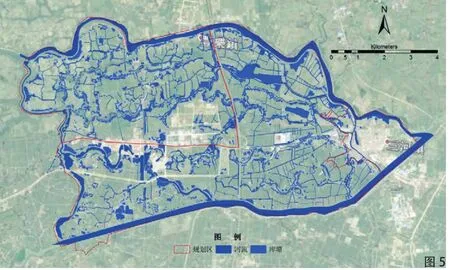

图5 基地水系分析图(图片来源:同图3)

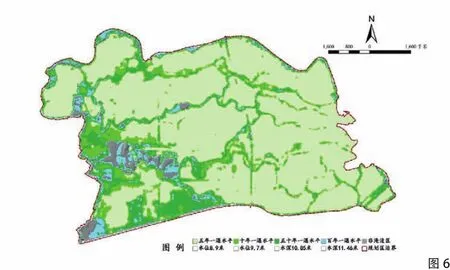

图6 基地洪水淹没分析图(图片来源:同图3)

按照规划要求,基地内将建设一座集产业、商业、居住与文化等功能为一体的现代化产业新城,然而从现状条件来看,项目面临较大的压力和挑战。如何调蓄雨水、降低洪涝风险,建设一个安全的新城成为规划的首要任务。在对流域尺度和基地尺度进行地形、土壤、地表水、植被和土地利用分析,并基于DEM模型进行淹没区分析模拟(图3—图6)后发现,历史上形成的圩田文化景观充分体现了古人“天人合一”的生态智慧,具体表现为灵活的水资源时空调配,高效的土地利用方式,以及与圩田共生的传统社区。因此,圩田不仅仅是应对水患的水利设施,而是一个由水、地、人三个子系统组成的,能稳定存在且不断更新的有机体。人工构筑的圩堤不仅是防洪屏障,而且是生态高地。圩堤不仅保证了堤上村落和堤内农田的安全,而且通过长期的生态演替过程,已经形成集生物多样性和景观为一体的自然文化廊道网络,具有极高的自然文化价值和多样的生态服务功能。

因此,研究团队认为,向传统圩田文化景观学习,探讨通过保护圩田文化景观,将原有圩田结构协调融入新城开发建设的生态规划设计策略,延续其原有的复合系统以适应新的功能需求,发挥圩田景观经济、生态、社会、美学价值在现代新城建设中的积极作用,对解决新城规划建设的核心问题具有重要意义。具体的规划思路是,利用原有圩田的空间模式和系统构成,以堤坝为骨架,针对当代新城建设的需求发展,进行圩田文化景观遗产空间结构、空间模式和空间要素三者在新的历史条件下的再生,由圩田缓冲系统自适应性地生成水地界面形态,进而重构一种新型的、基于多样选择的、适应性强的“人—水—地”可持续发展的关系[16]。这种关系体现在以下三个方面:首先是治水,即倡导基于圩田系统的低影响开发;其次是营地,即发挥圩田生态系统服务效能;最后是结社,也就是建设依托圩田空间结构的开放居住组团,以构建新语境下圩田整体人文生态系统的新平衡,创造具有自我更新能力的城市有机体。

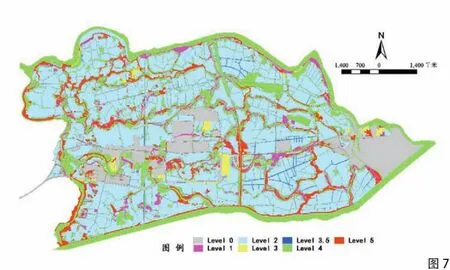

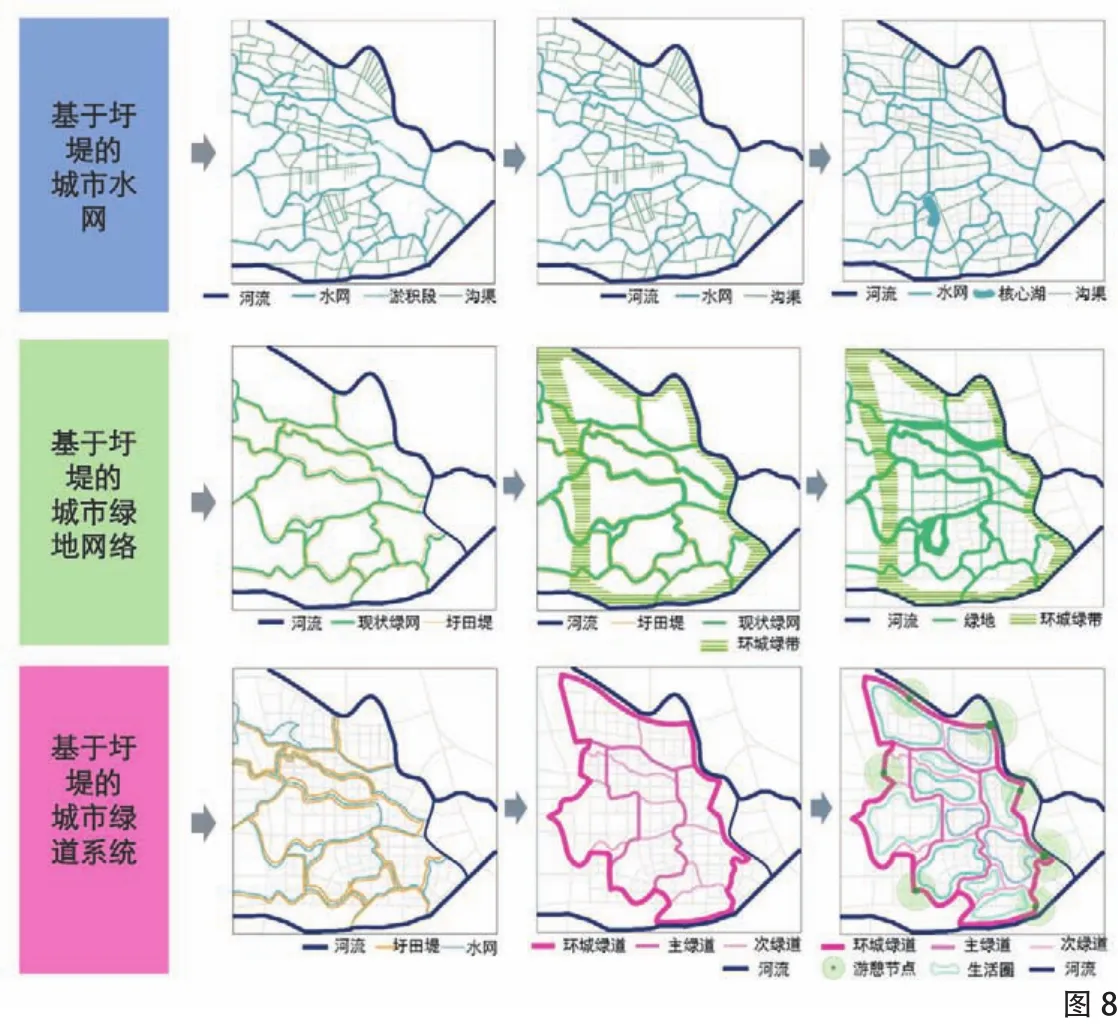

3.2 圩田文化景观遗产空间结构的再生

从整个基地来看,圩堤在形制上分为内外两层,外堤是杭埠河、丰乐河、小南河的外部堤岸,内堤是结合圩内河渠修筑的堤岸,即《筑圩图说》中所谓“戗岸”,有利于形成“大圩如城垣,小戗如院落”的分级防洪体系[8],也有利于分区排涝。基地内的圩堤采用了双堤的形式,两堤之间开挖有河渠水系,呈现出“双堤加一河”的模式,在每一个圩内形成了相对封闭的集水区或排涝区,圩堤则成为集水区的边界。沿堤造有若干木制或砖石砌的斗门,通过圩堤水渠将圩内的湿地、库塘与外部城市河流相连接,从而实现三个层级水网的相互沟通,通过“旱年坝塞溇口,蓄水灌溉,水年开通溇口,泄水耕作”[16],实现治田与治水的结合。圩堤通常高出农田2 m以上,村民的房屋、道路和祖先的坟墓都布置在圩堤之上。由于百姓的聚居,堤坝上有自然形成的林地(如以枫杨为主的混交林和种植的柳树、构树等次生林等),这些林地长期以来与农村居民点紧密融合。圩堤及两侧水系成为基地内生物多样性最高、生态敏感度最高的区域(图7)。

图7 基地生态重要性评价图(图片来源:蔡永立等绘制)

图8 基于圩田系统的现代城市格局网络生成图(图片来源:邱明等绘制)

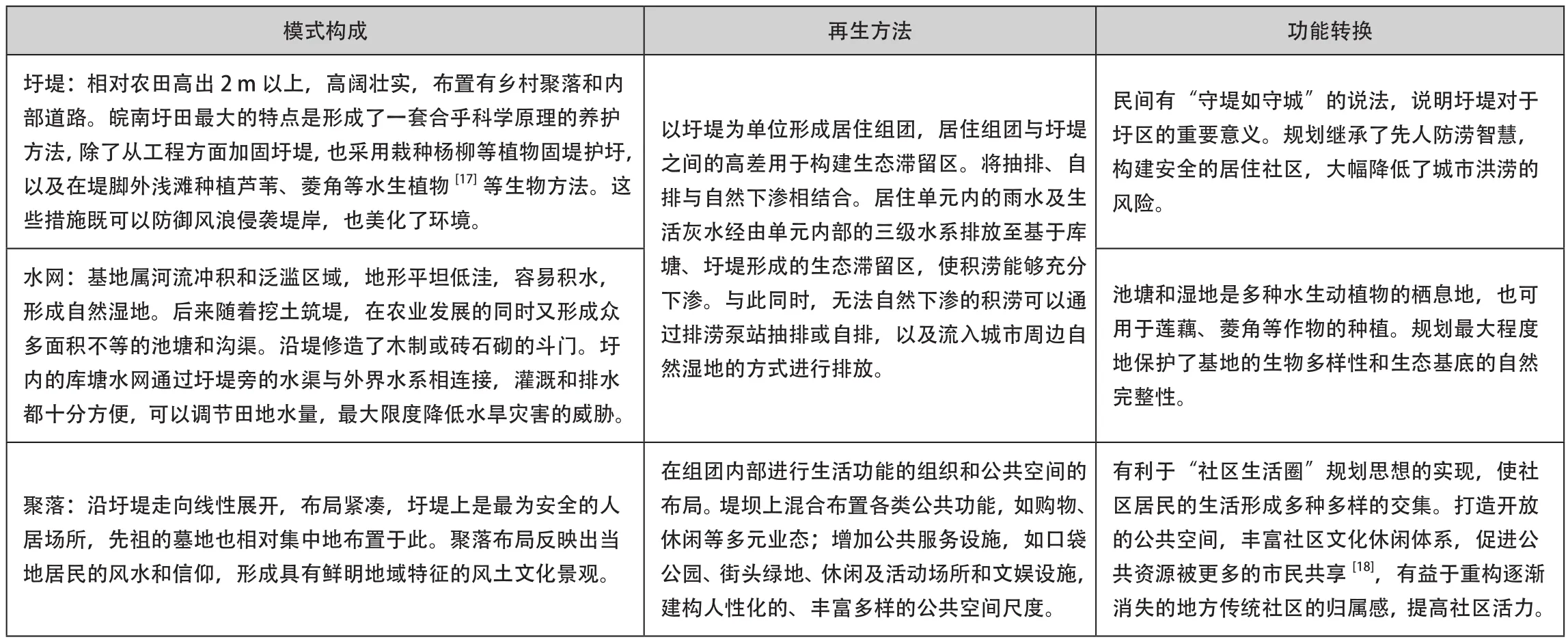

这种圩田文化景观遗产的空间结构与自然环境相适应,形成了极具地域特征的生态循环系统。规划总体上保留圩田骨架,结合水、绿生态要素及居民的游憩需求,在新城规划格局中保留圩田的空间结构,发挥圩田系统在未来城市生活中降低洪涝风险、支撑城市绿地系统的生态功能,不仅构建了景观生态安全格局,而且在很大程度上可以减少建设的工程量、节约新城开发建设成本,很好地凸显圩田景观的经济价值。另一方面,圩堤及圩堤两侧是景观要素丰富、生态价值高、乡土文化显著的区域,这种结构的保存和利用为市民提供了休憩空间,在保留了传统文化景观的同时,体现了地域性文化特点和生态美学价值(表1,图8)。

3.3 圩田文化景观遗产空间模式的再生

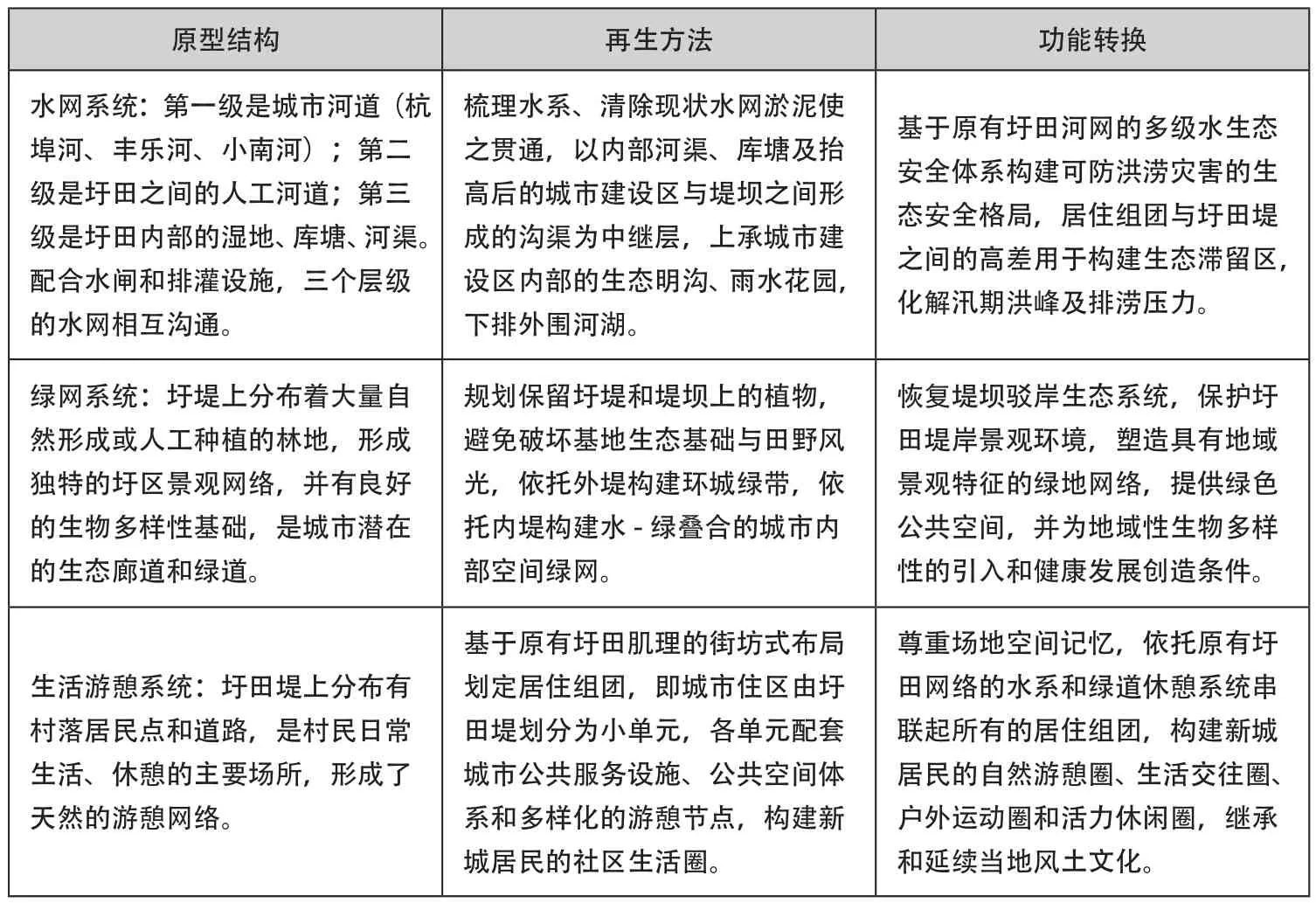

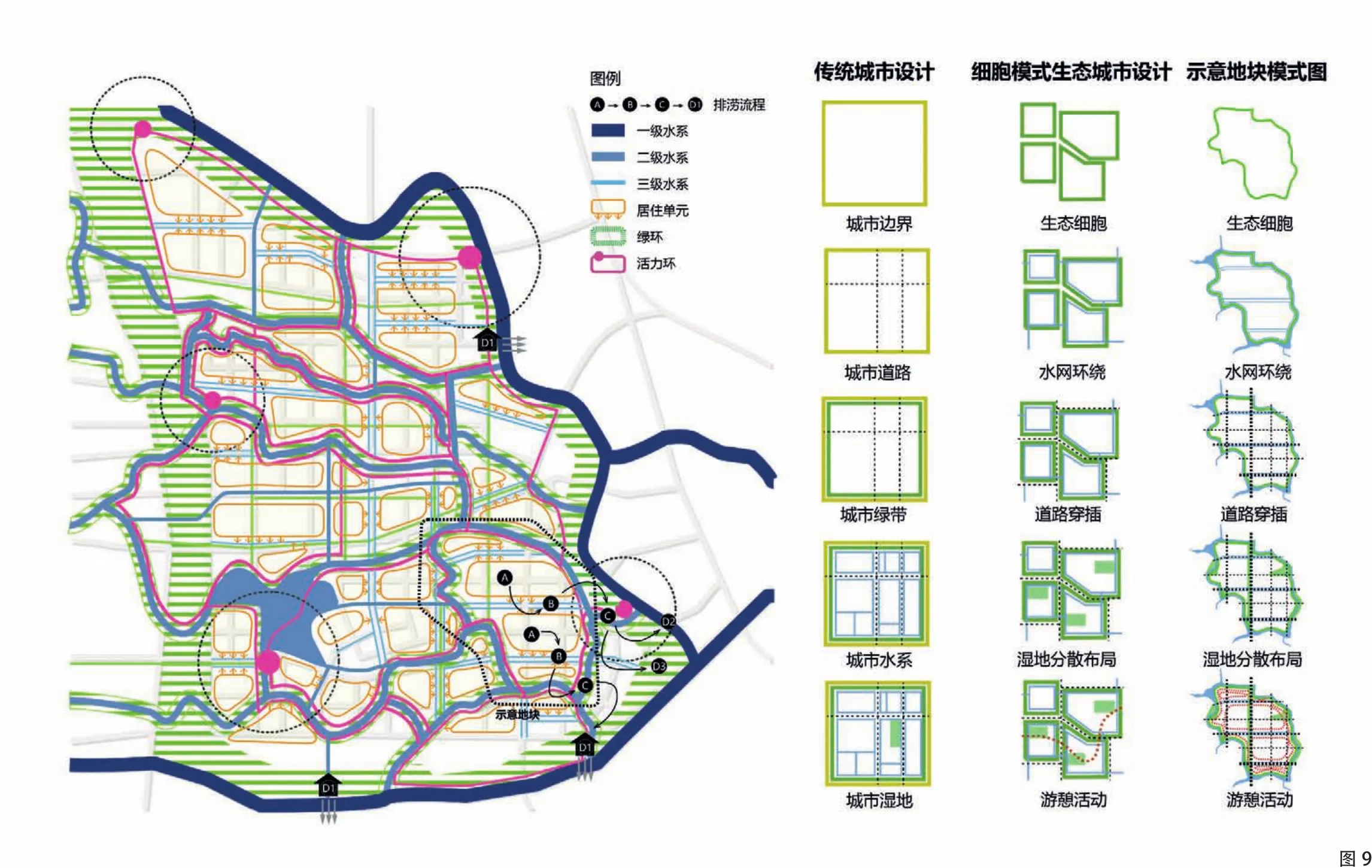

对于圩田景观来说,每个围合的堤坝区域构成一个单元,每一个圩内形成了相对封闭的集水区或排涝区。圩堤是集水区的边界,堤内是低洼的水利田、湿地与库塘;堤上是村落和道路。圩田空间单元宛如细胞,圩堤相当于细胞壁,圩内的田地和水系通过圩堤及沿堤河渠与外界进行着能量交换和生物信息的传递。可以从以上信息中把圩田空间单元的居住模式提炼为“依河建堤,堤上住人,水堤围田,田边挖塘”。在新城的空间规划中,根据这种细胞式结构模式,提出了基于圩田肌理的街坊式居住区布局,保护了圩田系统特有的民风民俗,优化并继承其邻里交往功能,凸显了圩田景观的社会文化价值,有利于“社区生活圈”规划思路的实现(表2,图9)。

表1 圩田文化景观遗产空间结构的再生

3.4 圩田文化景观遗产空间要素的再生

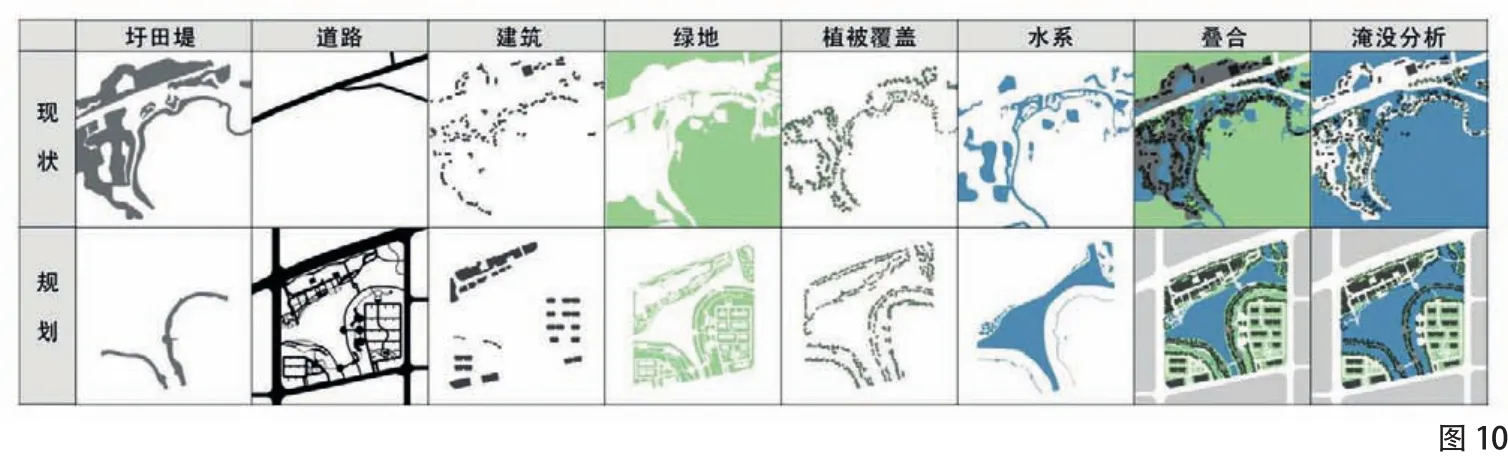

对于圩区内的居民而言,圩田系统既是生产的需要,也是记录了生活记忆的空间载体。从微观尺度来看,“细胞”内的圩堤、植被、水塘、村落和农田等景观遗产要素充分体现了地域景观特征(图10)。以基地经二路和迎宾大道交叉口以东部分的南侧区块为例,这个区块总面积约8 hm2,在两条水系的交汇处形成一片面积约1.6 hm2的水域(规划中的二级水系),既沟通了水网又实现了林水环城。地块北部主要为商业区,东南侧和西南侧都是居住区,居住区与规划中的三级水系之间有堤坝作为过渡。

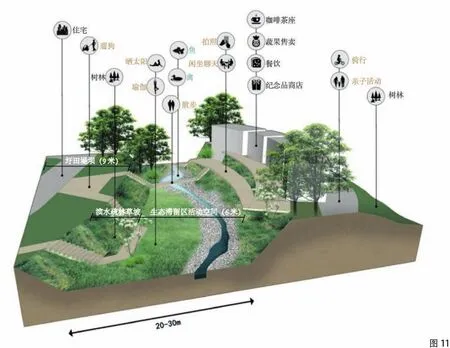

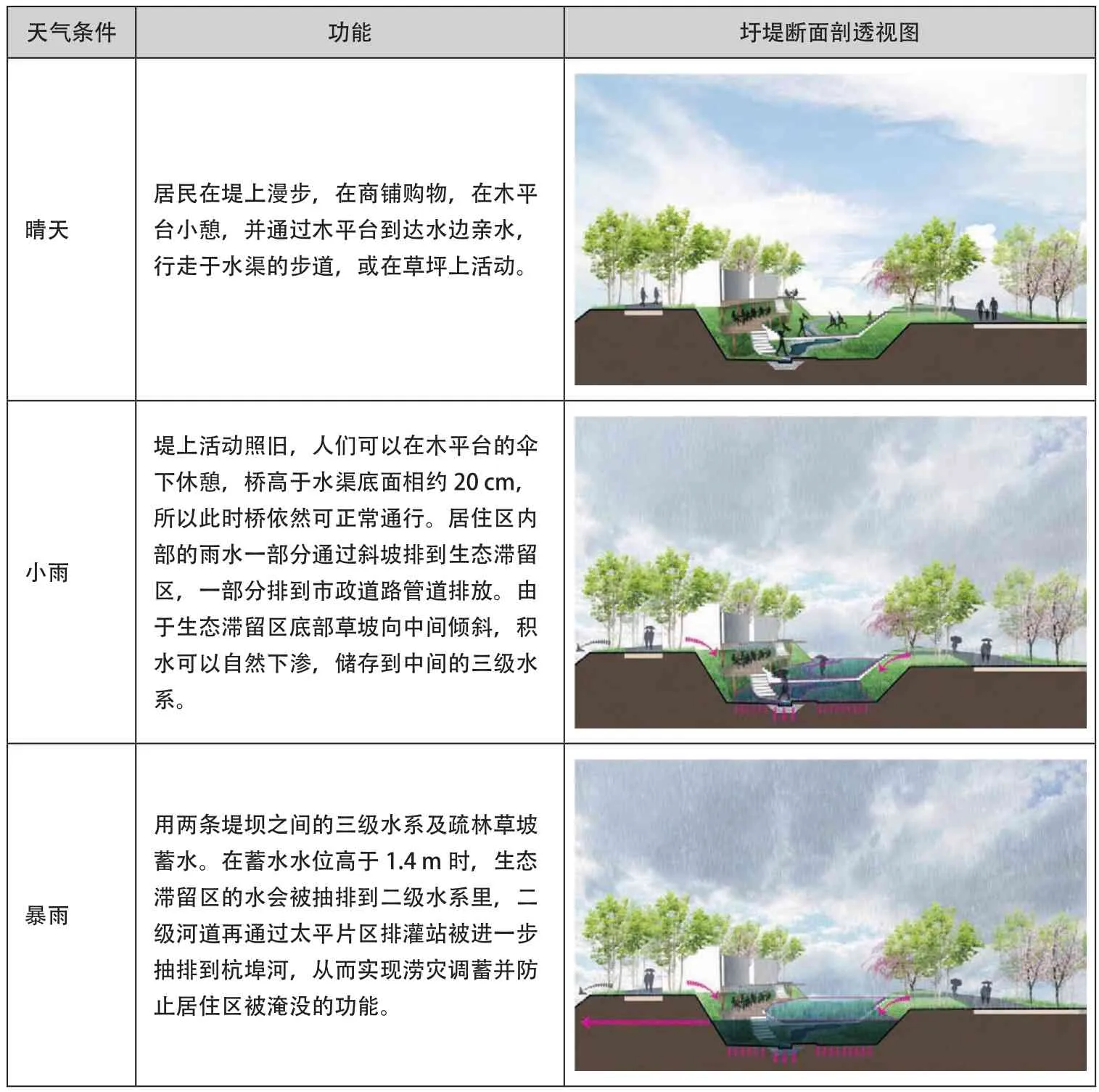

规划保留了西南侧圩堤,利用圩田堤坝的景观结构进行具有雨洪调蓄功能的户外活动空间设计。此段圩堤由三条趋势相同但高差各异的带状空间构成。它们分别是生态滞留区活动空间(高出水面6 m)、圩田堤坝(高出水面9 m)和连接上述两个空间的滨水疏林草坡。通过缓坡入水的设计形式,搭配滨水植物与水生植物,使驳岸趋于自然,在保

护生态敏感性的同时,维护生物多样性并凸显圩田景观的生态价值和美学价值。生态滞留区主要供漫步和居民活动。圩堤上布置一些生活服务设施,如咖啡厅、书店、便利店等,以方便居民生活。堤上商铺间的两层共享木平台可以使雨水在两层的高差之后排放到水渠底部的生态滞留区。通过圩堤可淹没区的重构性设计,不仅可以调节洪涝灾害,而且塑造了居民活动的公共空间,再现堤岸上的邻里欢笑,使人们对圩田文化的乡愁在新城区得以化解(图11,表3)。

表2 圩田文化景观遗产空间模式的再生

图9 基于圩田肌理的现代景观空间再生模式(图片来源:邱明等绘制)

图10 圩田景观要素现状与规划对比图(图片来源:单依林绘制)

4 结论

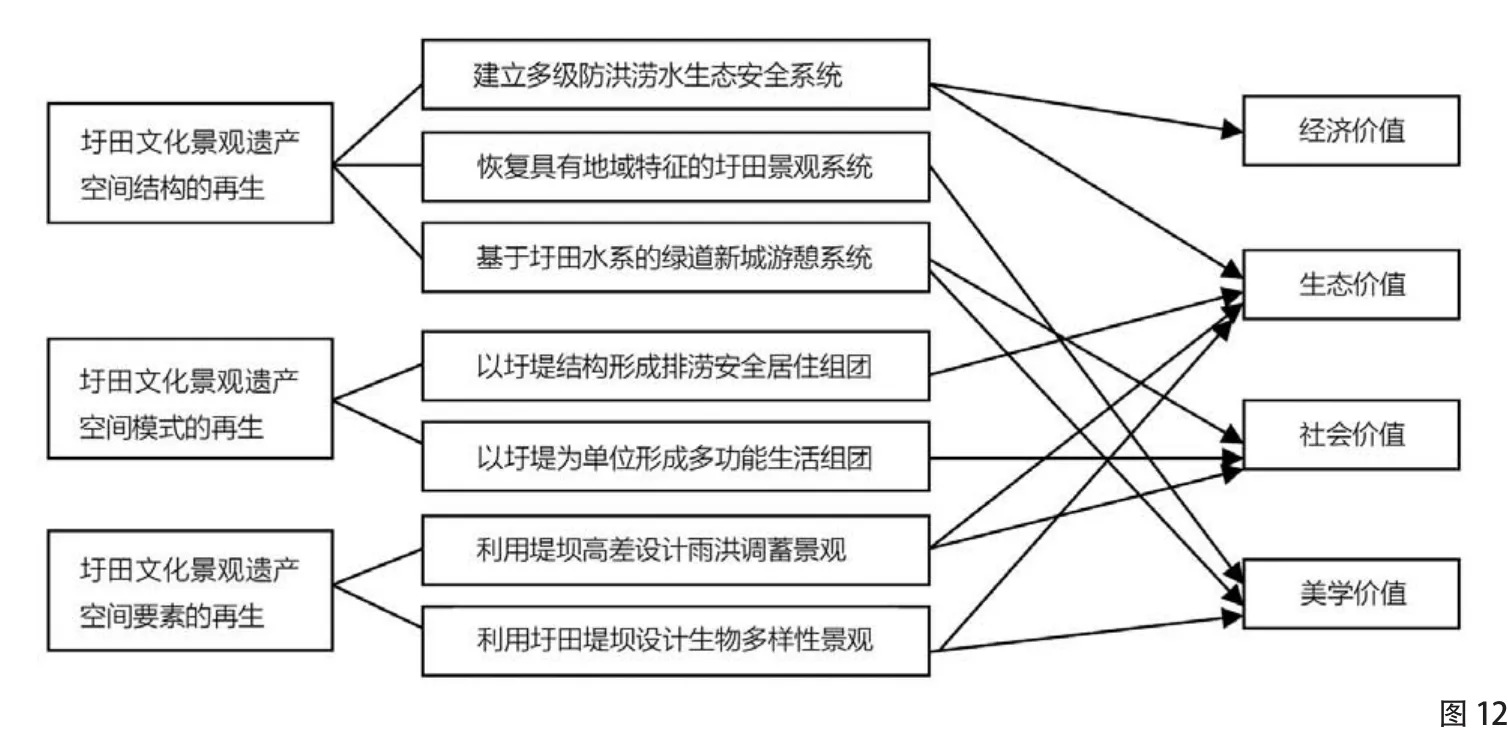

圩田这种土地利用形式,是当地人民在长期实践中的伟大创举,不仅反映了人类在抗击洪水、开垦利用土地等方面的生态智慧,更体现了具有地域特色的社会组织和生产生活方式,是一种典型的文化景观遗产。独特的圩区景观网络、良好的生物多样性,以及稳定的圩田社会文化,具有很高的经济、生态、社会和美学价值。本文提出“古圩今用”的规划理念,意在保护和继承圩田系统网络格局,努力实现圩田景观遗产在新城空间结构、空间模式和空间要素三方面的再生,通过延续圩田文化景观原有的复合系统,来适应新的功能需求(图12)。同时,本文主张以绿色基础设施为依托,在保护城市生态系统、防止洪涝灾害的同时,也为新城居民提供优美的景观环境和公共活动空间,从而发挥圩田模式在现代城市建设发展中的积极意义。

由于项目还没有建设完成,无法对圩田景观遗产再生的实际效果进行评价。但本研究首次尝试将圩田文化景观结合到整体的新城规划中,对突破传统的“推倒重来”的建设方式进行了创新性探索。保留圩田系统作为新城建设格局的规划理念和方法已得到委托方高度认可,并产生了积极的示范作用。未来的研究预期将进一步通过对新城规划的情境化模拟,对保留圩田景观生态系统服务于新城的效果进行量化评价和对比分析。

图11 圩堤设计断面示意图(图片来源:单依林绘制)

表3 圩田要素再生设计在不同条件下的功能

图12 圩田文化景观遗产再生的价值体现(图片来源:张琳、戴代新绘制)