意大利建筑遗产抗震保护的挑战与思索

——以马扎拉圣方济各修道院为例

2018-07-12潘一婷PanYiting

潘一婷 Pan Yiting

1 概述

20世纪的最后20年可谓意大利历史建筑抗震保护历程中的一个重要转折期。意大利第一部国家层面的建筑抗震法规《1909年第193号皇家法令》(Royal Decree No.193/09)①意大利文原文:“Regio Decreto 18 aprile 1909, No. 193,portante norme tecniche ed igieniche obbligatorie per le riparazioni ricostruzioni e nuove costruzioni degli edifici pubblici e privati nei luoghi colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 e da altri precedenti elencati nel R.D. 15 Aprile 1909 e ne designa i Comuni.”对应英文为:“Royal Decree No. 193 of 18 April 1909, containing technical and sanitary regulations for the repair, reconstruction and new construction of public and private buildings in the places affected by the earthquake of 28 December 1908 and other places previously listed in Royal Decree 15 April 1909, and listing their Municipalities. ”本文中列出的意大利抗震法规对应的意大利文名称见参考文献 [1]。[1]创立虽早,但该法规倾向于将新建筑的抗震标准运用到普通砖石历史建筑的抗震加固中,只对具有重要建筑学价值的古迹才引入“具体问题具体分析”的准则[2]139。这种对新老建筑采用统一标准的态度,在《1974年第64号法》(Law No.64/74)②意大利文原文:“Legge 2 Febbraio 1974, n. 64. Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.”对应英文为:“Law No. 64 of 2 February 1974: Building Regulations with Special Regard to Seismic Zones.”中被继续沿用。1980年发生的伊尔皮尼亚(Irpinia)大地震,促使意大利文化和环境遗产部(Ministry of Cultural and Environmental Heritage)与民防部(Civil Protection)③民防部成立于1982年,是意大利国家层面预防、预测和监测灾害以及整体干预的中央机构,强调应急抗灾的组织和协调。防灾干预分三个层次:市镇负责具体实施和修复重建;大区和省负责策划项目和规划;中央在政策、管理和技术层面上协调上述两种活动并监督整个系统。宪兵国家遗产司令部(Carabinieri National Heritage Command)成立于1969年,在严重地震灾情发生后,执行遗产清查和相关抢救工作。在1984年联合成立了国家古迹与意大利文化遗产抗震保护委员会(National Committee for the Seismic Protection of Monumental Buildings and Italian Cultural Heritage)[3]。随后,意大利的抗震立法加大了对历史建筑的关注,并意识到既往常用的抗震加固措施会对历史建筑及其结构统一性造成破坏[4]。《公共工程部1986年第108号法令》(Ministry of Public Works Decree No. 108/86)④意大利文原文:“Decreto Ministro dei Lavori Pubblici 24 gennaio 1986, No. 108: Norme tecniche relative alle costruzioni antisismiche”。对应英文为:“Ministry of Public Works Decree No. 108 of 24 January 1986:Technical Regulations Relating to Anti-Seismic Building Works”。,第一次将结构“提升”(Intervento di miglioramento)的概念引入历史建筑的抗震加固中,以替代之前的“翻新”(Intervento di adeguamento)⑤意大利学者Bellicoso将miglioramento译成“upgrading”, adeguamento译成“retrofitting”,见参考文献[2]。概念[2]138。按照此法令的定义,“提升”指的是“在保证历史建筑安全的同时,不在本质上改变原结构整体的受力特征”,法令同时要求“所有涉及建筑结构构件更新和替换的地方性工程,都必须符合该定义”⑥《公共工程部1986年108号法令》对“提升”的定义原文为:“Si definisce intervento di miglioramento l'esecuzione di una o più opere riguardanti i singoli elementi strutturali dell'edificio con lo scopo di conseguire un maggior grado di sicurezza senza peraltro modificarne in maniera sostanziale il comportamento globale. È fatto obbligo di eseguire interventi di miglioramento a chiunque intenda effettuare interventi locali volti a rinnovare o sostituire elementi strutturali dell'edificio.” 英文译文为:“Upgrading intervention is defined as the execution of one or more works concerning individual structural elements of a building with the aim of achieving a greater degree of safety without, however,substantially modifying its overall behaviour. Upgrading interventions are obligatory for anyone who intends to carry out local interventions aimed at renovating or replacing structural elements of a building.”。 虽然该法令也列出了可以继续进行结构“翻新”的建筑项目类型,例如扩建或重建、增加新的楼层,以及所有会在根本上改变其静力学和动力学特征的项目,然而由于对历史建筑(尤其是重要古迹)的改动有很多限制,所以“翻新”的操作主要针对普通旧屋[2]141。《意大利文化和环境遗产部1986年第1032号通告》(Ministry of Cultural and Environmental Heritage Circular No.1032/86)①意大利文原文:“Circolare Ministero dei Beni Culturali e Ambientali 18 luglio 1986, No. 1032: Interventi sul Patrimonio Monumentale a Tipologia Specialistica in Zone Sismiche: Raccomandazioni”。英文:“Ministry of Cultural and Environmental Heritage circular No.1032 of 18 July 1986: Interventions on Monumental Heritage of Specialist Type in Seismic Zones: Recommendations”。以及20世纪90年代意大利颁布的一系列规范文件,继续修正和完善“提升”的概念②意大利文化和环境遗产部1986年第1032号通告》对“翻新” 和 “提升” 的定义修改为:“Gli interventi di adeguamento, definiti come un insieme di opere necessarie per rendere l'edificio atto a resistere ad azioni di progetto equivalenti a quelle previste per le nuove costruzioni; gli interventi di miglioramento definiti come insieme di opere atte a conseguire un maggior grado di sicurezza nei confronti delle azioni sismiche senza peraltro modificare sostanzialmente il comportamento globale dell'edificio.”英文译文为:“retrofitting interventions, defined as a set of works necessary to make a building capable of resisting seismic actions equivalent to those envisaged for new buildings.Upgrading interventions, defined as a set of works aiming to achieve a greater degree of safety in relation to seismic actions without, however, substantially altering the overall behaviour of the building.”,并进一步明确指出“历史建筑保护不需要严格遵照抗震规范”[2]143。至此,在20世纪最后20年,意大利抗震法规对历史建筑抗震加固的要求开始与新建筑的抗震规范区分开来。

对意大利而言,20世纪90年代是一个经济发展变化的节点。二战后,经历了所谓的“意大利经济奇迹”——也就是20世纪50—60年代意大利经济的迅速发展后,到了70年代,意大利北部地区的经济开始减缓,直到80年代进入衰退期,而南部地区的经济增长则一直持续到90年代才开始衰退[5]。文章将要分析的圣方济各修道院修复工程,开展伊始虽然赶上了南部经济繁荣的尾声,但随后也见证了90年代之后30年的经济紧缩和2008年以来的全球金融危机。

本文以意大利马扎拉市(Mazara del Vallo)③马扎拉市有4 000年以上的历史,是西西里岛西南沿海重要的渔港。按照2017年的数据,城市面积在27 000 km2以上,居住人口约5.5万人。圣方济各修道院(San Francesco Convent)保护案例为切入点④本文基于马扎拉市政厅保存的圣方济各修道院修复工程档案、对圣方济各修道院结构修复总工程师马泰奥 · 佩库尼亚(Matteo Pecunia)的访谈和马扎拉市政府网站和公文三种来源的史料,同时也参考了欧盟与意大利防灾政策、法令、报告及相关研究。,着眼于20世纪最后20年意大利抗震思想的转变,分析抗震立法和抗震技术的变迁及其影响。此外,文章还关注20世纪90年代以来意大利经济紧缩导致的相关抗震经济政策变化,并试图从中管窥在意大利南部地区特殊的经济环境下,应对文化遗产抗震修复挑战背后包含的思考。

2 项目背景

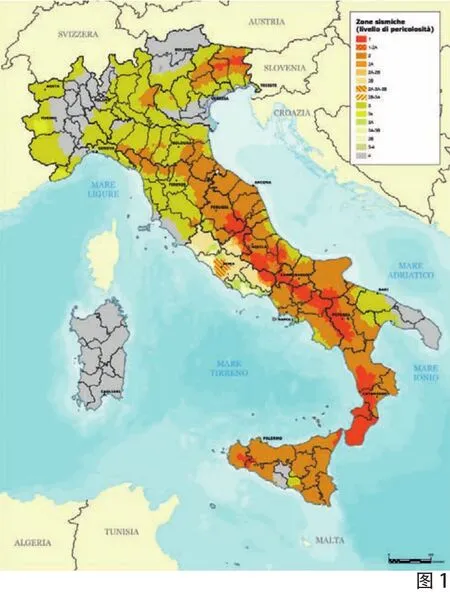

意大利的大部分国土位于亚平宁半岛,处在欧亚板块与非洲板块复杂交汇的边界,属地中海南亚地震带,历史上地震多发(图1)。西西里大区特拉帕尼(Trapani)省的马扎拉市属于意大利地震风险指标二级(中级)区域,在过去的50年中,曾发生过2次中上强度的地震。1968年1月15日的贝利切大地震(Belice Earthquake,震级为6.4级),使始建于 1216年的圣方济各修道院和始建于11世纪后半叶的圣方济各教堂(图2,图3)⑤马扎拉市圣方济各修道院始建于1216年,是西西里较早的方济各会(Franciscan)女修道院。它建于原圣比亚焦教堂(San Biagio)旁中世纪时期马扎拉城市西北角的防御堡垒内。11世纪后半叶,圣比亚焦教堂被重建,原址上新建的圣方济各教堂(今天仍能寻见中世纪旧圣比亚焦教堂的基石)是阿拉伯-诺曼式(Arabic-Norman Style)风格,十字形平面,有一个1个正堂(nave)和2个耳堂(lateral aisles),以及12个祭坛(alters)。1680年,圣方济各教堂被改建成巴洛克风格,横向的耳堂被拆除,中间的正堂被加高,并被盖上新的筒形拱顶(barrel vault)。教堂在1703年重新对外开放礼拜。遭受重大损失,不久后都被迫关闭(图4)。关闭后,圣方济各教堂在1977年开始进行全面修复(图5)。1981年6月7日,马扎拉近郊发生4.9级地震,再次重创马扎拉历史城区。凭借中央财政拨付给灾区公共建筑和私人房屋的修复专款,特拉帕尼省政府开始筹划圣方济各修道院的全面修复,包括抗震结构修复和修道院再生改造设计。

意大利南部自中世纪延续下来的封建土地制度,在1861—1870年的意大利统一进程中逐渐瓦解,原属于宗教机构私有财产的教堂建筑所有权被收归国有,教会可继续使用它们进行宗教活动,但对其进行修复与改造已经成为政府的职责。因为教会财力并不充足,对历史建筑修复的能力也因此十分有限,所以收归国有在一定程度上促进了对地方宗教建筑的保护。在这样的背景下,1966年,圣方济各修道院南院被划归为特拉帕尼省政府的财产,并被改建成宪兵军营(部分用作军营马厩);此后不久,修道院北院也成为马扎拉市政府的财产,改建为女子监狱。在宗教建筑所有权国有化的同时,伴随着整个欧洲社会形态的日渐世俗化,意大利南部地区的许多修道院建筑被地方政府通过适应性再利用,改建为市政办公建筑、学校、博物馆、美术馆等城市公共场所。

3 技术因素分析

1988年,特拉帕尼省政府委托工程师马泰奥 · 佩库尼亚(Matteo Pecunia)与建筑师尼科洛 · 布鲁诺(Nicolò Bruno)主持圣方济各修道院的结构抗震修复设计。特拉帕尼省地质研究办公室承担地质学研究,由意大利 Sidercem s.r.l.地形测量设计所提供咨询,检测、专项鉴定和分析的工作委托给西西里大区当地的卡塔尼亚大学(Università degli Studi di Catania),在结构专项设计方面也征询了威尼斯结构修复专家的意见。根据2001年保存于马扎拉市政厅的工程档案,圣方济各修道院结构修复工程包含7项内容:环境治理;改进基础砌体的凝聚力;加固立面墙体;恢复、加固、重塑部分拱顶;重塑楼板;重建屋顶;去除抹灰等。

具体的抗震加固措施,因为可选择的解决方案不止一种[6],所以,最后选用的保护加固技术体现了某种“杂糅”的特点:它既采用了传统的拉杆技术和抗震加固中常用的钢筋混凝土圈梁,又采用了碳纤维增强绷带技术。除此之外,屋顶的重建还结合传统形式进行了抗震节点创新。这些措施反映出“技术文化”(technical culture)在抗震加固措施选择中起的关键作用。下文从方法和材料两个方面,对圣方济各修道院的抗震修复措施进行分析。

图1 意大利不同地区的地震风险指标示意图(图片来源:意大利民防部网站http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/en/classificazione.wp)图中地震风险指标共分四级,其中一级(红色区域)地震风险最严重

图2 圣方济各修道院和教堂总平面图(图片来源:马扎拉市政厅收藏的圣方济各修道院工程档案)

图3 2017年的圣方济各修道院和教堂卫星图(图片来源:谷歌地图)

图4 贝利切大地震后的圣方济各修道院和教堂(图片来源: http://pinum.blogspot.it/2009/05/chiesa-i-san-francesco.html)摄于20世纪70年代初

图5 1977年完成了全面修复的圣方济各教堂内景(图片来源: 潘一婷摄于2017年)

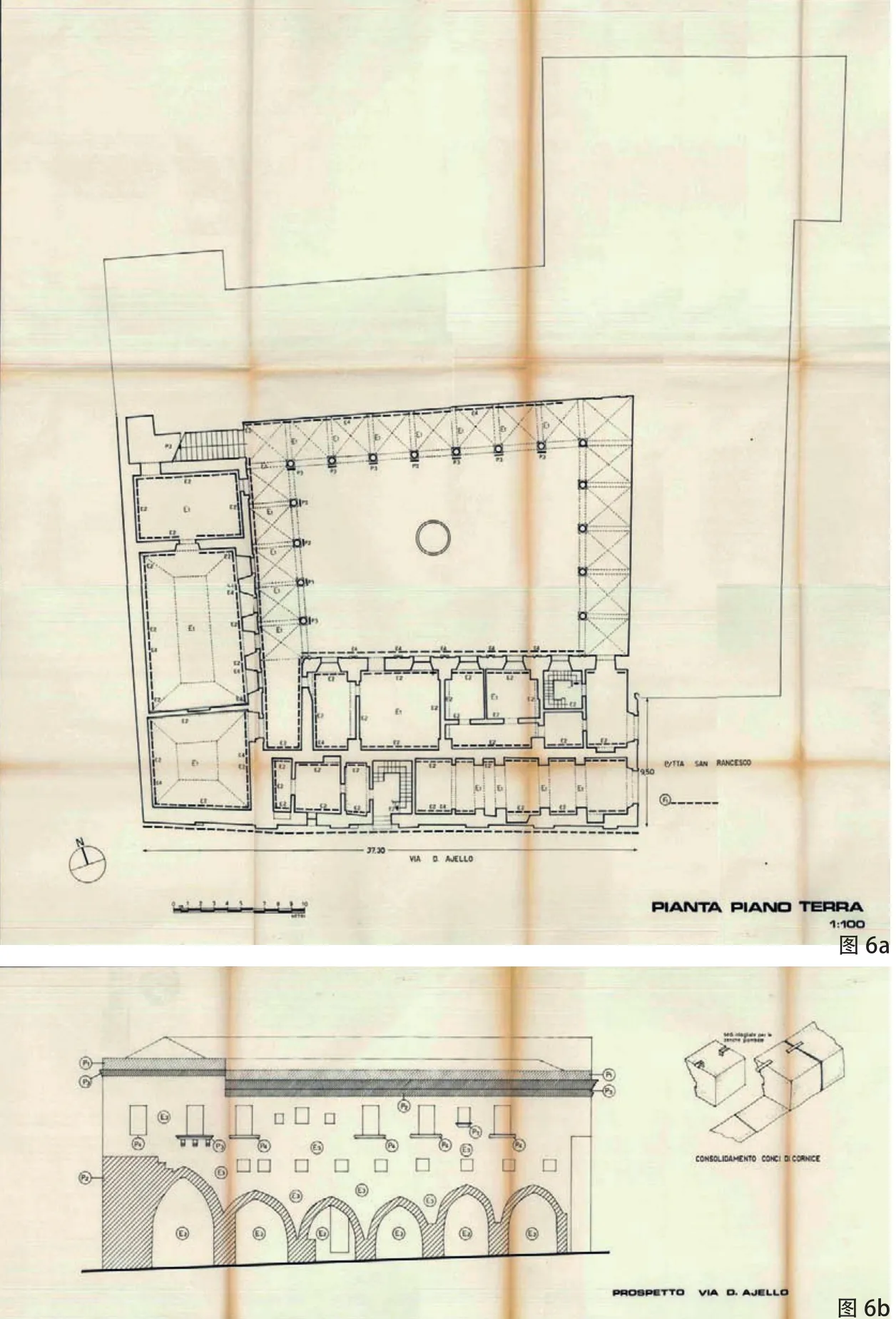

图6 圣方济各修道院南院一层平面和南立面的干预方法示意图(图片来源:马扎拉市政厅收藏的圣方济各修道院工程档案)6a. 一层平面;6b. 南立面图例:F=基础的干预;E=立面的干预;P=外观的干预。具体包括:F1=钻井并注射水泥混合物(Perforazione a rotazione ed iniezione di miscela di cemento);E1=布置拉杆;E2=砖砌体墙置换技术;E3=凝灰岩砌体墙置换技术;P1 =铺设檐口扶垛;P2=重塑石构件;P3=修复和加固石雕;P4=重塑窗台

3.1 传统技术工艺的延续

圣方济各修道院的承重墙、拱券和拱顶,均采用产于当地的浅黄色凝灰岩(tuff)砌筑。同意大利南部地区大部分建筑遗产一样,这些历史建筑的砖石结构水平抗力极其脆弱。因此,其结构的抗震加固措施以增加水平向连接为主。设计团队经过结构计算,在圣方济各修道院多处薄弱的拱券和拱顶(参见图6的图例E1所示)采用FeB44k型圆截面钢拉杆,主要目的为在一定程度上平衡拱结构形成的水平荷载。

使用金属拉杆(tie rods)是一种古老的砖石建筑抗震加固方法,在今天的意大利仍被广泛使用。建筑抗震修复的历史要远早于地震科学观念建立之前,在全球视野下,后者发生于19世纪后半叶[7],而前者在19世纪甚至更早的时代就已经出现。这实际是一部在传统技术背景下,工匠通过观察地震破坏来采取相应的经验性对策的技术工艺发展史,其中不乏构造巧思[8-11]。与金属拉杆相似,经改良后被继承下来的意大利传统技术经验还有周向拉杆、扶壁、墙钉(diatoni)等[8]。这些将传统技术运用于历史建筑震后修复的经验,已经被凝炼在一些早期的地方规范中。如针对1883年伊斯基亚岛地震后建筑修复和加固的规范《1884年2600号皇家法令》(Royal Decree No. 2600/1884)①意大利文原文为“Regio Decreto 29 Agosto 1884, n.2600: Regolamento edilizio per i Comuni dell'isola d'Ischia Danneggiati dal Terremoto del 28 Luglio 1883”。对应英文为“Royal Decree No. 2600 of 29 August 1884: Building Regulations for the Municipalities of the Island of Ischia, Damaged by the Earthquake of 28 July 1883”。中罗列了“为了避免教堂中有安全隐患的拱顶坍塌,拱顶必须替换成由恰当方法建造的天花板,并支撑在和金属拉筋连接或加固的垂直墙墩上,同时,拱顶或墙应该用铁拉杆或铁条加固”等条款[2]138。

3.2 钢筋混凝土与钢结构文化的崛起

根据工程档案,圣方济各修道院楼板重塑的原方案是在新砌的凝灰岩矮墙上架设多排高16 cm的华伦式桁架梁(Warren Truss),并在其上方支撑新楼板(图7a)。此方案在矮墙与原墙体间设泡沫塑料隔离层,显然是出于可逆性和减少对老墙体影响的考虑,但设计团队在 2000年代初的现场实验中发现,这种加固方案问题颇多:首先,拱顶并没有之前认为的那么安全,因此缺乏加固措施的拱顶在未来的地震中会成为安全隐患;其次,虽然华伦式桁架构件在新建筑的抗震加固中很常见,但是对重要历史建筑而言,它们不仅形式突兀、尺寸过大,并且因为桁架需要在一些部位穿越原墙体,在原墙体中增设桁架间的钢筋连接,将给多处原墙体造成损伤。这个阶段的结构修复工程师已经逐渐意识到,钢筋混凝土和钢结构虽然代表了20世纪现代结构工程的精神,但在历史建筑结构的加固中却要慎用,否则不仅可能改变历史建筑砖石结构的受力特征,其过于突出的形态也对历史建筑的传统建造特征有一定干扰。

在圣方济各修道院修复从原方案到实施方案推敲中 “去水泥化”“去钢构化”的背后,反映了意大利20世纪最后20年保护专家对结构工程文化的深刻反思和激烈讨论。20世纪90年代,德 · 阿戈斯蒂诺(Silvano D’Agostino)等国家古迹与意大利文化遗产抗震保护委员会保护专家的论文在回顾历史时具有浓烈的自省色彩[3,4,12,13]。他们意识到意大利从二战后到20世纪70年代,在结构工程的语境中,地震问题几乎从未被重视,而导致这种状态的原因是多重的,包括现代结构工程的实证主义的取向、20世纪前50年的未来主义运动(Futurist Movement)和理性主义建筑(Rationalism Architecture)的影响,以及20世纪中叶的战后重建给意大利城市规模和风貌带来的巨变[4]157。保护专家批评在现代结构理论和理性建筑教育影响下,工程师们的修复策略具有“框架体系化”的倾向,假定的确定性背后实际是历史建筑缺少结构模型、难以计算的窘境,所以在实践中多由经验主导,其具体方法往往改变了历史建筑的受力特征,并且这种转变是不可逆的[3,4,12]。

图7 原方案与最终实施方案所采用的拱顶和楼板修复方案比较7a. 原方案(图片来源:马扎拉市政厅收藏的圣方济各修道院工程档案)7b. 最终实施方案(图片来源:潘一婷根据访谈绘制)

图8 圣方济各修道院修复后剖面(图片来源:马扎拉市政厅收藏的圣方济各修道院工程档案)

3.3 新材料探索与传统材料复兴

上述批判和反思对意大利历史建筑的抗震修复的发展影响深远。圣方济各修道院的结构修复从1988年开始,直到2004年才结束,16年间的具体操作既在一定程度上遗留着钢筋混凝土建造传统的痕迹,也折射出新时期工程师对传统建造的尊重和对历史结构“提升”概念的理解。

圣方济各修道院的拱顶加固方案最终采用对历史结构侵略性较弱的碳纤维增强绷带(FRP)为基本加固材料,每隔1 m在拱顶上表面铺设一道,绷带插入墙体内部1 m深,使墙与拱形成一个整体。除了新材料的运用,圣方济各修道院的结构加固也更加重视传统材料的使用。新方案中,拱顶上采用轻质凝灰岩粒(直径1—2 cm,密度1 700 kg/m3)填充层,相较于原方案中人工保温材料敷设在桁架之间能更好地起到保温作用,更重要的是凝灰岩自重给拱结构施加均匀压力,使拱顶可以在地震的水平动态作用力下保持稳定。拱顶填充层上铺设水泥找平层作为基底模板,在其上铺设金属网后再浇筑水泥,形成以金属网为肋的薄楼板(厚6 cm),楼板承载力将通过拱顶上凝灰岩覆盖层均匀地施加于拱顶,进而传递到墙体上(图7b)。相比原方案,实施方案增强了原有历史建筑结构的三维受力整体性,即增加墙、拱顶、楼板的连接(图8)。类似的改动还发生在屋顶檐口扶垛(参见图6的图例P1所示)的材料选择上,修复实施方案将原方案檐口女儿墙体无须采用钢筋混凝土的部分改用凝灰岩砌体(图9,图10)。圣方济各修道院的修复工程对传统屋顶的木构架进行了抗震改良,新屋架采用桁架中柱屋架,当地俗称为“帕拉第奥式”屋架(英文称为King Post Truss,又译“国王桁架”),为了增加屋顶系统的抗震性能,设计团队在细部节点上进行了传统改良(图11)。

图9 圣方济各修道院东立面和南立面的修复后效果(图片来源: 潘一婷摄于2017年)

图10 完成结构修复后圣方济各修道院南院(图片来源:http://mapio.net/s/55917753/)摄于2017年

但是,圣方济各修道院的结构修复中也运用了一些当时被认为恰当,但今天看来有一定争议的材料和方法。例如,圣方济各修道院实施方案新加的圈梁和壁柱(图11,cordolo e pilastro in c.a.)采用钢筋混凝土材料,在20世纪80—90年代,意大利砖石建筑使用钢筋混凝土圈梁加固是一种常规方法,但它与历史建筑中的砖石结构相比,由于刚性太强,在强烈地震中可能会导致老结构与圈梁分离,进而导致墙体塌陷[13]。因此,今天意大利在历史建筑加固中,鼓励使用与历史砖石结构刚性相近的加筋砖石(reinforced masonry)圈梁,而限制钢筋混凝土圈梁的使用[13]1234。又如,前面提到圣方济各修道院采用碳纤维增强绷带,当时选择的原因是它对原结构侵略性较弱,但从今天的视角看,其可逆性有所欠缺,且耐久性也尚未经过时间检验。这些问题都体现了技术的时代性和局限性。

技术手段仅仅是工具,不能决定修复的策略。传统的和现代的加固方法各有适用范围和优缺点。意大利工程师们在历史建筑结构修复中对新技术的使用变得更加谨慎,修复策略呈现一种对新材料探索与传统材料复兴并行的趋势。新型特种材料的研发意在不断克服传统技术的缺点,续写结构技术的精神①20世纪最后20年的批判持续为今天的修复技术、立法和实践发展提供驱动力。进入21世纪的意大利在历史建筑抗震修复中强调科学检测、分析、模拟计算等作用,同时传统加固技术也重获重视。《部长理事会主席2003年3274号条例》(英文为“Ordinance of the President of the Council of Ministers No. 3274/03:First Elements Regarding General Criteria for the Seismic Classification of the National Territory and Technical Regulations for Buildings in Seismic Zones”,意大利文原文为“Ordinanza del Consiglio dei Ministri 20 Marzo 2003, No. 3274: Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”)基于欧洲规范EN1998(Eurocode 8: Design of Structures for Earthquake Resistance),对现存建筑的结构翻新引入了安全检测(safety verification) 概念,鼓励用新的技术手段来提高对建筑结构特性的确定性。见参考文献[2]。[2]142。对传统材料及其使用潜力的挖掘,意味着通过研究材料史和建造史,发现传统理性,进而通过优化传统方法,探索出有利于传统建筑的保护标准,在本质上是对历史、建造本源的回归。(图12)

4 时间和经济因素分析

时间线是历史建筑震后修复的重要因素,但能否及时修复和如何修复同时也受到经济条件的制约。意大利因为拥有独特的艺术资产、历史和景观特征,所以学者们一直在寻找一种“意大利模式”,既要及时消除灾难性后果,更要保护好文化遗产隽永的美[14]。在意大利经济紧缩的背景下,那些在城市整体可持续规划中具有战略地位的历史建筑获得优先保护,更多的历史建筑则因经费有限,可能出现只保存不修复,甚至同一座建筑中局部保存、局部修复的状态,在进程上也可能出现先加固后再生。这种时间和空间维度上特殊的分段模式,是一种经济制约下无奈却合理的选择,保障了修复品质,因此成为意大利地方性震后修复工程的常态。在圣方济各修道院的全面修复过程中,时间和经济因素对修复进程的影响尤其明显。

图11 圣方济各修道院的屋顶抗震修复方案(图片来源:马扎拉市政厅收藏的圣方济各修道院工程档案)

图12 马扎拉市用于历史建筑修复的传统建筑材料及其生产场所(图片来源:潘一婷摄影)12a.马扎拉市郊的家庭作坊式传统砖窑12b.为当地保护工程和具有传统特色的新建筑生产常用的红砖、赤陶等制品12c.该砖窑生产的西西里历史建筑常见的赤陶落水管

4.1 修复代价的累增

工程师佩库尼亚与建筑师布鲁诺共同主持设计的圣方济各修道院全面修复方案第一稿完成于1993年。当时的总预算超过30亿里拉,包含结构修复和再生利用所需的基本设施改造(包括新的粉刷、铺地、水暖、灯光等)。然而讽刺的是,缓慢的政府流程最终导致方案夭折:首先是当款项到位时物价已大幅上涨,原预算无法支撑全部修复内容;另外,木结构屋顶由于震后破损的积累和长期漏雨,终于在1998年坍塌(图13)。新的地质调查以及建筑现场勘查显示:建筑物的结构问题比1993年的判断更加恶化。地震对许多部位的拱顶、梁和承重墙都造成破坏,并且破损正在不断加剧。修复代价累增的教训,实际上早在1989年保护设计团队勘探时就被注意到,圣方济各修道院在1968年贝利切大地震破坏后关闭了近20年,延迟修复导致种种破损恶化的情状使得清理费用增加,工期也因此拖延①圣方济各修道院主持结构修复的工程师佩库尼亚如此充满了西西里式幽默和猎奇风格地描述当时的情景:“1989年,当我们第一次推开圣方济各修道院的大门,一群鸽子忽然间从建筑里飞出来。之后我们发现建筑内举步维艰,因为修道院关闭前曾用作军营里的马厩,20年前的马粪今天已风化成10多厘米厚的粪灰。那一天,每个人回到家都浑身瘙痒。在那之后,实地勘查时我们不得不穿上长靴,以免脚陷在粪灰里。由于长期的封闭与闲置,修道院室内早已成了动物们生息的乐园,清理过程中许多地方发现鸽蛋和雏鸽被老鼠偷食后的残迹。这些修道院里聚居的鸽子后来也变成了清理现场的建筑工人的晚餐。随后,那些陈年的粪土也被清理出来,被当地农民回收作肥料。因为改建马厩的功能要求,修道院内到处都是加建的隔墙,清理工程要把这些墙体移走,恢复修道院的原状。工人清理现场时状况不断:先是在修道院中清理出一枚弹药,随后警方到达现场要求所有人撤离,清理工作因此停工了1个月,现场每日有警方看守,直到除弹团队到达并确定建筑安全。工人们重新开始现场清理,不久却又在另一个地点找到了骨骸(修道院曾被用作监狱)。但这一次,大家不打算让警方介入,以免拖延清理进程……”,只是当时这些问题尚未引起足够重视。

面对时间惘逝的教训,1998年,根据特拉帕尼省政府决议和省工程部会议要求,圣方济各修道院重新立项,并确定为抢救性修复工程(Opere Urgenti di Salvaguardia)。在全面修复经费不足的困境下,政府决定集中财力用于圣方济各修道院的结构抗震修复。工程师佩库尼亚与建筑师布鲁诺再次接受委托负责主持设计。 设计团队提出,恢复历史结构稳定性并有效提高结构承载力是修复的首要任务。根据工程档案,圣方济各修道院的结构修复最后总投入31.7亿里拉(根据当时汇率约合160万欧元),若在10年前,同样的经费可用于修道院的全面修复。2004年结构修复工程竣工,但包括建筑内饰面、地面、设备系统、门窗、装修等内容均未能完成,只能等待下一次修复计划实施。

图13 20世纪90年代末测绘图所示圣方济各修道院南立面破损情况(图片来源:马扎拉市政厅收藏的圣方济各修道院工程档案)

4.2 分段式修复

2004—2014的十年间,圣方济各修道院结构抗震修复之后,其余再生改造工程由于经费筹集的困难而处于暂停状态。直到2011年10月,马扎拉市政府对一批申请“2007—2013可持续发展规划计划”的项目进行了公示,其中属特拉帕尼省政府管辖的圣方济各修道院南院②圣方济各修道院再生利用和管理困难的另一个原因,是修道院的南北院分属特拉帕尼省政府和马扎拉市政府所有,因此结构修复完成后,南北两院的经费申请和再生设计总是分开进行。被列为旗舰项目,计划申请230万欧元的修复再生经费[15]。可惜由于政府经费紧张,这项申请最后还是没有被通过[15]。

历史建筑修复经费申请日渐艰难的背后,是财政紧缩的无奈和政府经费政策导向的改变。以历史建筑抗震修复经费为例,2010年以前,这项费用几乎全部由政府承担,通过税收获得的财政拨款是其主要经费来源③对于震后破损的私人建筑,中央政府根据建筑的破损程度和可用性分为从A至E级,以此作为依据,来报销不同标准的修复经费。见参考文献[16]。[16]。国家抗灾修复经费通过法令的形式,直接下达各城市,由各地市政厅直接管理[16]。1981年6月马扎拉近郊的地震,促使西西里大区政府敦促西西里西部地区获得中央政府抗震经费的城市成立专门的“地震办公室”,进行日常抗震项目的审核和经费管理,同时成立由技术专家组成的“地震委员会”④委员会主席由市长任命,成员由土木工程师、建筑师、地质工程师、勘测师和相关技术人员组成。例行会议由副市长、公共事业议员、市技术处公务员、省土木工程师学会(Genio Civile di Trapani)代表、省文化遗产监督人(Soprintendenza ai Beni Culturali)、公共卫生健康处代表参加。,对市内的抗震工程执业者进行监督,帮助政府审核抗震修复项目的申请,决定抗震修复经费的分配[17]。2008年金融危机后,意大利开始执行“2010—2016国家抗震计划”,国家的抗震修复经费根据不同地区的地震风险指标,分配给各大区和城市[17]。政府根据一套安全程度的检验和运算方法,来确定公共建筑和私人建筑修复的紧急程度,并确定常规修复费用中国家经费承担的比例,以缓解政府的压力⑤国家支付的私人建筑修复经费主要作为一种政策激励手段,并非全额承担。此外作为国家激励制度,对于不由国家承担的震后修复费用,提供最高达50%的减税政策。[16]。

图14 再生改造完成的圣方济各修道院北院(2017)(图片来源: 潘一婷摄影)

2014年,属马扎拉市政府管辖的圣方济各修道院北院⑥2016年,马扎拉市长向特拉帕尼省政府提出申请,希望将圣方济各修道院属于特拉帕尼省政府管辖的部分将交给马扎拉市,使得修道院南北院能够形成一个整体进行管理,这项提议目前正在磋商中。改造再生项目被列入“2014—2016马扎拉市公共工程三年计划”,并因此获得150万欧元的政府经费资助,用于将之改造再生为市民中心[18]。项目包含一楼传统文化展示空间和集会空间的改造,以及二楼青少年公共活动、阅读空间的改造等[18]。意大利的财政紧缩政策不仅导致直接用于修复的经费减少,用于人事的支出也缩减了。考虑到指派政府建筑师和工程师比外聘设计团队更加节约开支,圣方济各修道院北院的再生改造工程交由特拉帕尼省政府建筑师加斯帕雷 · 比安科(Gaspare Bianco)起草,马扎拉市政府建筑师塔蒂亚娜 · 佩尔齐亚(Tatiana Perzia)和政府勘测师彼得罗 · 奥雷利奥 · 贾卡洛内(Pietro Aurelio Giacalone)主持[19]。

截至2017年8月,圣方济各修道院北院再生工程已完工并开放使用(图14)。而圣方济各修道院南院仍处于“保存”状态,静立在原地,等待着真正的复苏(图10)。

5 结语

圣方济各修道院的震后修复过程在意大利特殊历史和经济环境下呈现出其复杂性。它在历史保护与结构加固之间,紧迫的修复时限、显著的保护价值与紧缺的修复经费之间的矛盾,其实是马扎拉乃至意大利南部很多震后文化遗产共同面临的困境和挑战。它是一个20世纪最后20年意大利历史建筑抗震保护观念转折期之后的地方性历史样本。它带来的启发不仅在于历史建造保护意识的觉醒与不断加深,也在于提供有效解决传统与新兴加固技术的矛盾的策略,使两者有效并存。此外,在经济限制下,如何在空间和时间维度上寻找一个分段式执行的平衡点,也是此项目值得关注之处。它给今天已处在钢筋混凝土建造新传统中,同时又在经历大范围历史街区改造的中国保护实践带来了一定的借鉴价值。

(特别感谢马扎拉市抗震委员会主席、圣方济各修道院结构修复总工程师马泰奥·佩库尼亚先生为本文写作提供了圣方济各修道院一手工程档案,并感谢马扎拉市抗震办公室的政府建筑师迪亚娜 · 斯塔比莱女士(Diana Maria Stabile),圣方济各修道院北院再生项目总设计师、马扎拉政府建筑师塔蒂亚娜 · 佩尔齐亚(Tatiana Perzia)女士对本文提供的帮助。)