中国古代插梳习俗消逝的成因

2018-07-04孔凡栋王玲张赫

孔凡栋, 王玲, 张赫

(1.青岛大学 纺织服装学院,山东 青岛 266071;2.长江师范学院 美术学院,重庆 408100)

从久远的史前时期,人类便开始有意识地发明对自身进行美化的装饰器具,首饰因其佩戴部位的重要性及显著性倍受关注,插梳便是其中之一。插梳习俗于唐代达到鼎盛后,在宋、元、明、清四代呈现出盛—衰—消逝的发展轨迹,客观生动地反映了生活条件、民族心理、社会观念、审美思想等综合因素影响下女子发饰品的变化规律。插梳作为中国古代服饰习俗之一,近年来逐渐被学界关注,相关研究的重点主要集中在材质、造型、装饰纹样及流变等方面,而对插梳习俗在元代以后日渐消逝的原因鲜有论述。文中探究中国古代插梳习俗消逝的过程及原因,为系统和完整地研究古代女子妆饰的演进提供清晰的脉络。

1 宋、元、明、清四代插梳习俗的演变

1.1 宋代时期插梳习俗极盛中衰颓的暗示

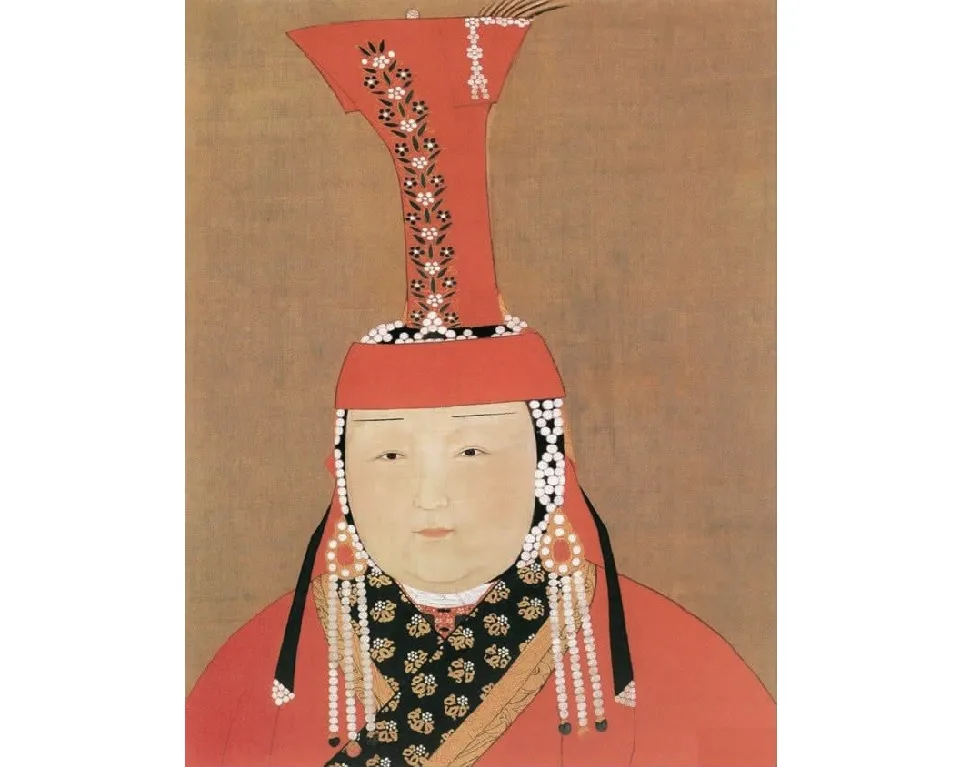

宋代被认为是可与唐代比肩的插梳盛世,无论贵族平民皆用插梳,甚至男子也在冠帽内插戴梳篦,方便整理发型。米芾《画史》:“耆旧言:士子国初皆顶鹿皮冠,弁遗制也。更无头巾、掠子,必带篦,所以裹帽,则必用篦子约发。客至即言:‘容梳裹。’乃去皮冠梳发角加后,以入幞头巾子中,篦约发乃出。”[1]宋代妇女头饰中最具特色的是冠梳,一般用漆纱、金银及珠玉等制成两鬓垂肩式的高冠,并在额发和髻侧插置白角梳。周辉《清波杂志》卷八《垂肩冠》云:“先是,宫中尚白角冠,人争效之,号内样冠,名曰垂肩、等肩。至有长三尺(93.6 cm,宋制一尺约合今制的31.2cm[2])者,登车檐皆侧首而入。梳长亦逾尺,议者以为服妖,乃禁之。”[3],宋仁宗厌恶宫中大冠梳的奢靡之风,曾下诏禁止形制过大的冠梳。后来冠梳传至民间,成为一种礼冠,深受贵妇、平民的喜爱。图1为宋代《娘子张氏图》[3]。

图1 宋代《娘子张氏图》中的女子发饰品Fig.1 Woman's hair ornaments in Song Dynasty painting

由图1可以看出,贵妇头戴花冠,额上倒插一把大梳,两鬓还对称地插着两把小梳子。莫高窟61窑、98窑、175窑宋代壁画中也依稀可见这种冠梳装饰形象。夸张变异的冠梳装饰在短暂的流行之后逐渐淡出了人们的视野,如周辉在《清波杂志》中所记载:“辉自孩提见妇女装束,数岁即一变,况乎数十百年前样制,自应不同。如高冠长梳,犹及见之,当时名‘大梳裹’,非盛礼不用,若施于今日,未必不夸为新奇。但非时所尚而不售。大抵前辈治器物、盖屋宇,皆务为高大,后渐从狭小,首饰亦然。”[4]

作者为泰州人,于北宋末南宋初在世,由此可以推测冠梳中形制巨大者至南宋时期的江浙地区已不复存在。但在偏远地区对高大发髻以及插梳的喜爱尚未改变。陆游在《入蜀记》卷六中提到:“未嫁者率为同心髻,高二尺(62.4 cm),插银钗至六只,后插大象牙梳,如手大。”[5]宋代完成了插梳从贵妇到平民的普及,插梳受众群甚至拓展至男性。看似繁盛非常,但细究其变化的过程可以发现,宋代将唐末小而多的插梳短暂地发展为大型冠梳后又回到了小巧的样式,且数量较唐代有所减少。可以说以宋代体积庞大、形式夸张的冠梳为分水岭,插梳在宋代的风靡之中已经预示了未来消逝的命运。

1.2 元代时期民族交融中插梳的隐匿

元代统治期间实行民族分化政策,蒙古族文化占据主导地位,以质朴、简约为美且不以发式为审美重点。图2为元世祖后彻伯尔像(台北故宫博物馆藏)。蒙古族女子发型较为简单,多结发、辫发或留“婆焦”式样,贵族妇女流行戴罟罟冠,这使得传统汉族发饰品,如簪钗、插梳、步摇等百无一用,插梳并未被蒙古族妇女所接受。不过宫中宫女尚有插梳习俗,孙周卿小令[双调·沉醉东风]《宫词》:“双拂黛停分翠羽,一窝云半吐犀梳。”[6]考古资料尚可看到汉族贵妇仍保有着插梳习俗,石家庄市后太保元代史氏墓群是元初中书右丞相史天泽家族墓的一部分,其M2内葬一女性,头上盘有两根发辫组成的发髻,固定之物为簪子与插梳,其梳位于头顶正中,金质梳背。

图2 元代蒙古族命妇所戴罟罟冠Fig.2 Mongolian marchioness's "netlike bonnets" in Yuan Dynasty

宋、元、明法律中都注明“妓乐承应公事,诸凡穿着,不受法令限制。”[7]因此,在许多元曲杂剧中可以看到对插梳的表述。此时的插梳一种是承袭宋代而来的冠梳,如无名氏杂剧《孟德耀举案齐眉》第一折:“再提掇绮罗衣袂,重整顿珠翠冠梳”[8];另一种是半月形梳背的小梳子,如王实甫杂剧《崔莺莺待月西厢记》第四本第四折:“铺云鬓玉梳斜,恰便似半吐初生月”[9]。

由于乐妓不受此类限制,插梳又具有良好的装饰性,因此华丽夺目的插梳深受乐妓喜爱。杨景贤著《刘行首》二折:“则要你穿背子,戴冠梳……柳陌花街将罪业招。”[8]

1.3 明代时期插梳虽入服制未得复兴

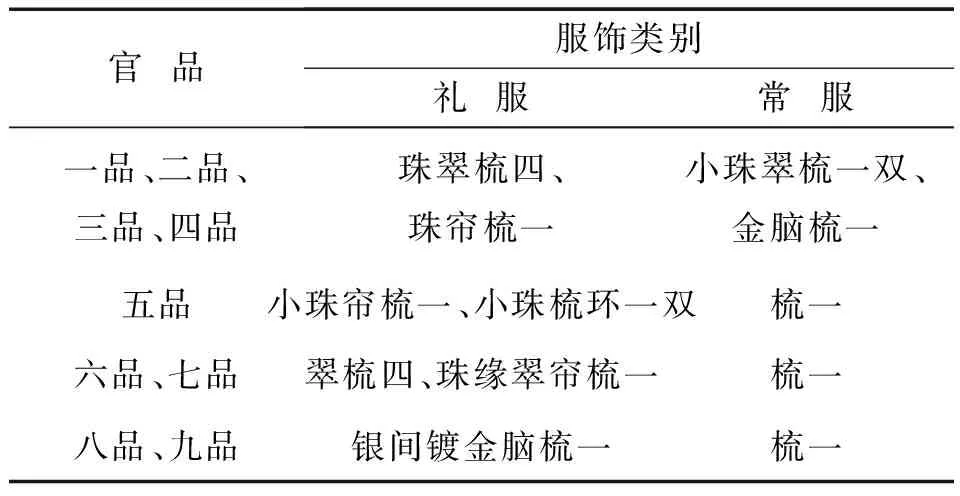

明初制定舆服制度时,极力恢复中原汉族王朝所制定的服饰制度和习俗,消除游牧民族带来的服饰上的影响,使得花冠、凤冠等宋代流行的女子头饰均再度兴起,但插梳作为宋代广受推崇的首饰却并未迎来大的复兴。据《明史·舆服志》记载,洪武元年、洪武四年两次定命妇冠服中并没有插梳。洪武五年更定品官命妇冠服,对首饰有较大修订,插梳被列入冠服制度,更定后品官命妇冠服中插梳的使用见表1[10]。在合肥市区明初何杨氏墓中,葬有一老年女性,卒于洪武八年,“因子有功,追封淑人”,束发脑后,上插一把包金角梳。洪武二十六年对命妇服饰进行修改,其中包括了对冠饰的简化,此后命妇发饰中再无插梳。

表1洪武五年更定品官命妇冠服中插梳的使用

Tab.1Decorativecombofmarchioness'sdressinearlyMingDynasty

官品服饰类别礼服常服一品、二品、三品、四品珠翠梳四、珠帘梳一小珠翠梳一双、金脑梳一五品小珠帘梳一、小珠梳环一双梳一六品、七品翠梳四、珠缘翠帘梳一梳一八品、九品银间镀金脑梳一梳一

命妇对插梳的使用,以及明代前期对妇女首饰质料的等级限制使得插梳很少为民间女子所用。元代繁荣的戏曲艺术在明初受到很大限制,也产生了戏曲艺人服饰方面的禁忌,插梳装扮随之销声匿迹。但在明代中后期由于奢侈浮华之风兴盛,服饰上出现了僭越违制现象,插梳装饰伴随社会风尚的改变再次出现在发饰中。真实反映明代中晚期服饰的《金瓶梅》第二回中写到潘金莲“六鬓斜插一朵并头花,排草梳儿后押”;第二十回“见他头上戴着一幅金玲珑草虫儿头面,并金累丝松竹梅岁寒三友梳背儿”[11]。至明末,叶梦珠在《阅世编》记云:“余幼见前辈冠髻高逾二寸(6.8 cm,明制一寸合今制3.4 cm[2]),大如拳,或用金银丝挽成之。若乌纱者,顶上装珠翠沿口,又另装金花衔珠如新月样,抱于髻前,谓之插梳。其后变式,髻扁而小,高不过寸,大仅如酒杯,时犹以金银丝为之者,而插梳之制遂废……”[12]

作者生于明天启三年(1623年),根据文中对插梳的描写,明末插梳形制为“金花衔珠如新月样”,插戴于发髻前端,相比明初命妇冠服中插戴于后鬓和边鬓的插戴方式已大不相同,且固定发丝的功能几乎丧失,完全沦为装饰品。

1.4 清代时期插梳的消失

清初统治者曾试图勒令汉人从满人装束,但遭遇强烈反抗,遂改为推行“十从十不从”政策,汉族女子得以保留原有服饰形制,因此女子发式上形成了满族式和汉族式两种不同的风格特征。满族女子许嫁方蓄发,常梳“一字头”,后期发展为“大拉翅”,头部装饰以冠为尚,有凤冠、吉服冠、花冠等,插梳并不为满族女子所用。随着中原地区女子发髻日趋矮小,插梳习俗在汉族女子中已不多见,仅存留于较为偏远的地区。如田雯《黔书》载清初苗族女:“花苗在新贵县、广顺州……女人敛马鬃尾集人发为髻,大如斗,拢以木梳。”[13]曾国藩女儿曾纪芬也曾在自订年谱中对晚清时期湖南妇女发型演变有过描述:“及至光绪庚子以后,则无长幼皆留额发,且衔以小梳。”[14]这种插梳的应用一直流传至民国初年,最后被“发型革命”彻底终结。

2 中国古代插梳习俗消逝的成因探析

服饰的变化主要有两方面因素:①民族之间的交融与碰撞;②物质生活条件改变带来的社会观念转变,进而引起服饰和审美思想的变化。在插梳习俗消亡的过程中,上述因素相互影响,并对历代插梳风尚的繁盛销匿起到了催化作用。

2.1 民族文化交流的影响

民族文化的冲突交融导致社会观念及审美价值的变易,继而影响到发型发饰的流行规制。宋、元、明、清四代是汉民族与少数民族交替统治的时期,统治阶级为维护统治地位,通常会把服饰习俗运用到政治领域。

清代统治者强调皇室朝臣应传承祖制,沿袭本民族传统,甚至片面地认为其先祖女真金朝灭亡的直接原因是改穿了汉人的宽袍大袖,继尔废弃骑射。因此,建立了一套繁杂精细的服饰制度,从种类、材质、数量等方面严格规定各级服饰,且不断修订典制,以确保民族服饰遵从旧典,不忘其本。《清史稿·舆服志》中清晰地表明满族统治者立誓不学汉人装,还将其服饰习俗强加于汉族人民。

元代虽不排斥汉族文化,也吸纳诸多汉族元素融入本族文明,但当时社会中有许多民族不平等现象,这一点在服饰中体现得尤为明显。元代服色等第中规定:庶人等不得服赭黄,帽笠不许饰用金玉,靴不得戴制花样,首饰许用翠毛并金钗等。又规定,蒙古、充怯薛的诸色人等不在禁限,但是汉人、高丽、南人等充怯薛者,并在禁限[15]。此时汉族人的妆饰受到极大限制,以金银、玉石、犀角、水晶、滑石、玛瑙等贵重材质制作且镶嵌宝石、珍珠的插梳自然在被限之列。

元、清统治者为维护民族自我意识,不为汉族同化,强调民族的内聚性,力图维护本民族的服饰习俗,因而汉族盛行的插梳未被当时社会上层的统治阶级采用。中国社会妆饰习俗上存在上层文化和下层文化的分野,居于支配地位的是前者,上层阶级的妆饰会被下层所仿效,因此元、清两代民间插梳现象与前朝(宋、明)相比都出现了减少的趋势。

而对于以“驱逐胡虏,恢复中华”为口号建立起来的明政权,开国之初便提出:“不得服两截胡衣,其辫发、椎髻、胡服、胡语、胡姓,一切禁止。斟酌损益,皆断自圣心,于是百有余年胡俗,悉复中国之旧矣!”[16]

明太祖朱元璋认为元朝服饰尊卑无别,人们便不知礼而无度无序,因而要恢复历史上中原地区汉族王朝所用之舆服制度。统治者希望品官的母妻们成为楷模,率先革除胡服,回归汉统,因此插梳作为命妇服饰一度被列入冠服制度。插梳习俗在明初及中后期表现出与政治思潮一致的兴衰节奏。

2.2 生活条件、社会观念及审美思想改变的影响

物质生活条件改变通常会带来社会观念及审美思想的嬗变,进而对妆饰的流行演变产生较大影响。

北宋前期战事不断,经济凋敝,百姓流离失所;中期经济复苏,手工业、商业得到了极大的发展,经过长年战乱的人们急迫地追求安逸享受,奢靡之风盛行,社会风气的变化也促成了夸张奢华的妆饰风格。审美思想由朴素观发展到奢侈观后,插梳尺寸逐渐变大,插戴数量却日益减少。到了南宋,以理统欲的人伦观和平淡素雅为美的审美观逐渐成为主流观念,夸张变异的冠梳装饰在短暂的流行之后逐渐淡出了人们的视野。

元代蒙古人入主中原后,一方面是汉族传统审美风尚遭到了历史性的颠覆,草原民族建立的政权在审美上保持朴素、天然的本色,质朴的妆饰取代了前朝奢靡之风[17];另一方面是社会动荡危机后,人们调适自我心理,服饰上更趋务实,共同导致冠梳这种奢靡发饰品的消亡,此后便以插戴小梳为主。

明初注重恢复经济,反对奢华浪费,作为唐宋时期女子重要发饰品的插梳一度成为命妇冠服,又因出于减轻各级文武官员经济负担的考虑,后期被简化掉了[18]。此时平民阶层生活简朴,遵循着朝廷意志,服饰守法而朴素,庶民服饰制定始于洪武元年,其首饰准许用银镀金。洪武三年修订,首饰钏镯不得用金玉、珠翠、止用银。洪武五年,女子在室者作三小髻,金钗,婢使等绾高顶髻,小婢使绾双髻。成化十年,官民妇女不得僭用宝石首饰。正德元年,令军民妇女不许用宝石首饰。

明代中后期,随着商品经济的发展,特别是富有商人阶层的崛起,审美价值观趋向世俗化,服饰的时尚感与美感增强。在此风气影响下,妇女头饰变化频繁,审美情趣呈现多元化态势,插梳也就随着发髻的高低显现或隐没。总体而言,明代发髻已趋于低矮、小巧的式样,此特征在江南一带尤为明显,北方地区虽仍有高髻却也高不过六七寸(20.4~23.8 cm),远不及唐宋时期二三尺(62.4~93.6 cm)之势,而插梳的流行多伴随高髻而存在,因此明代关于插梳的记载较前朝要少许多。

明代妇女头饰中还有一种名为“分心”的发饰品,插戴于鬏髻背面,其流行大约始于明中期,造型为正中部分最高,两边依次低下来,成对称式。据孙机先生推测,鬏髻后插分心的做法与髻后插梳的习俗有关[19]。分心露于发外的造型与插梳相似,都起到固定和装饰发丝的作用,插梳没有再次兴盛可能与这种功能、装饰作用类似的分心的流行有一定关系。

清朝入关后,满汉审美意识存在着分歧与冲突,女子发式分满汉二式。满族统治者仍保留着原民族的发式特点及韵味,插梳装饰失去了存在的政治土壤。汉族妇女明末时插梳之俗已势微,清初期发髻尚矮小;清中期模仿满族旗髻;清末又崇尚梳辫,梳髻的人日益减少;辛亥革命后,时兴剪发。插梳习俗在清代失去了其存在的发式载体(高大的发髻),逐渐从人们的视野中消失。

3 结语

1)插梳习俗在不同社会发展阶段、不同政治境遇、不同审美习俗中,其功能性、装饰性、象征性与阶级性呈现出此消彼长、由盛到衰的发展面貌。南宋时期体积较大、装饰效果夸张的冠梳已不再流行,插梳回归到小巧样式。元代民族政策促使插梳风气逐渐减弱,不再被寻常女子青睐。由于元代存在时间较短(共98年),尚不至于使插梳习俗完全消逝。

2)插梳习俗复经明代返归汉统,一度成为命妇冠服规定的首饰,由于政令限制,插梳在平民阶层中较少使用。在由俭入奢的社会思潮影响下,明中后期插梳习俗在民间再次出现,但并未被普及。至清代妇女髻式发生了很大变化,中原地区的插梳习俗已消失殆尽,不过在偏远的广西、闽南及台湾等地,尚有留存。在其消逝的过程中,插梳逐渐演变为其他形式的发饰品,如分心和一种钗头呈半月形的插钗,其露于发外的造型与装饰效果都与插梳相似。

3)插梳的兴盛多发生在经济富足之时,女子有更多的精力和财力装扮自己,发髻以髙髻为主,又常伴随着奢华的妆饰风格,甚至引起服饰上的僭越。统治阶级为维护统治地位通常会以诏令的形式明确禁止过于夸张的式样或奢华的材质,但收效甚微,朝廷的禁令并不能阻挡人们的爱美之心。

综上所述,插梳作为古代发饰等级品制以及审美意识的重要表现形式,有着盛—衰—消逝的发展轨迹。在经历了唐宋时期的繁盛后,又历经元明清三朝政权更替、社会风俗变迁及审美思想流变,具有等级标识及装饰功能的插梳,其材质、工艺和造型都经历了多样且独特的演变。

参考文献:

[1]龙潜庵.宋元语言词典[M].上海:上海辞书出版社,1985:798.

[2] 《古代汉语字典》编委员.中国历代度量衡制演变简表[M].古代汉语字典.最新修订版.北京:商务印书馆国际有限公司,2014:1295.

[3] 上海市戏曲学校中国服装史研究组.中国历代服饰[M].上海:学林出版社,1984:167.

[4] 袁褧,周辉.历代笔记小说大观:枫窗小牍·清波杂志[M]. 上海:上海古籍出版社,2012.

[5] 王新龙. 陆游文集2 [M]. 北京:中国戏剧出版社,2009:64.

[6] 李淼. 元曲三百首译析[M]. 长春:吉林文史出版社,2005:190.

[7] 张正.中华服饰文化[M].北京:首都师范大学出版社,1994:77.

[8] 徐征,张月中,张圣洁,等. 全元曲[M]. 石家庄:河北教育出版社,1998.

[9] 王实甫. 西厢记[M]. 上海:上海书店出版社,2004:112.

[10] 张廷玉. 二十四史:简体字本明史[M]. 北京:中华书局,2000:1096.

[11] 兰陵笑笑生.金瓶梅词话:上[M]. 北京:人民文学出版社,2000:24,225.

[12] 叶梦珠. 阅世编[M]. 上海:上海古籍出版社,1981:179.

[13] 沈从文.中国古代服饰研究[M].北京:商务印书馆,2011:707.

[14] 唐河. 曾国藩通鉴:第11卷[M]. 呼和浩特:内蒙古大学出版社,2001:1035.

[15] 那木吉拉. 中国元代习俗史[M]. 北京:人民出版社,1994:263.

[16] 徐适端. 明实录类纂:妇女史料卷[M]. 武汉:武汉出版社,1995:822.

[17] 刘祯. 元代审美风尚特征论[J]. 中华文化研究,2001(2):77-82.

LIU Zhen. On aesthetic trend of the Yuan Dynasty[J]. Chinese Culture Research, 2001(2):77-82.(in Chinese)

[18] 王熹. 明代服饰研究[M]. 北京:中国书店,2013:124.

[19] 孙机. 中国古舆服论丛[M]. 增订本.上海:上海古籍出版社,2013:315.