明代中后期汉族女袄的领襟结构及流变

2018-07-04蔡小雪吴志明董智佳

蔡小雪, 吴志明, 董智佳

(江南大学 教育部针织技术工程研究中心,江苏 无锡 214122)

领襟是服装的重要组成部分,起到衬托人面部和颈部的作用,处于整件衣服的视觉中心。在汉族传统服饰文化中,领襟结构一直占据着十分重要的位置。如“符合规、矩、绳、权、横五中原理”[1]的交领右衽制深衣,其领与衣襟相连,形成独具中式特色的领襟连属形制,折射出中国传统服饰文化的美学内涵和内在底蕴。明代是几千年汉族传统服饰史中的最后一个辉煌时期,其服饰传承与创新共存,尤其在明中后期,服饰审美更是新奇多变、华丽多彩。袄作为明代中后期女子穿着最频繁、广泛的服饰之一,其领襟结构特征也反映了当时的服饰艺术特色。

目前对于领襟结构的研究主要集中在中国传统服饰的衣领与门襟形制和流变,以及近代民间服饰的衣襟形制发展与演变方面,针对明代尤其是明代中后期女袄的研究涉及较少。文中以各地出土或传世的明代中后期女袄领襟结构为研究对象,探究其形制与结构变化特征,并对其流变原因进行分析和梳理,以期对明代服饰文化与审美心理研究提供一定的理论参考。

1 明代中后期女袄领襟结构形制

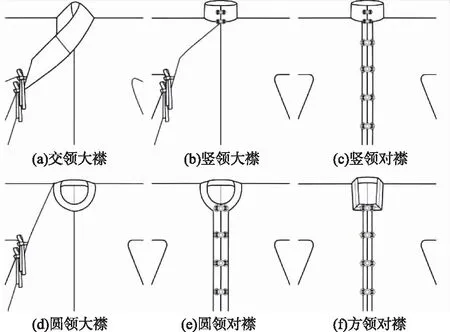

“领,亦称‘衣领’,衣服上的领子,通常和衣襟相连,藉此以承颈项。”[2]其位于人体脖子周围,是服装的重要组成部分。《尔雅·释器》:“衣毗谓之襟。”[3]即衣服的开启交合处为门襟。从汉族传统服饰的角度观察,它正处于衣领下端、与衣领密不可分,所以领子的造型也制约着衣襟的形制。明代中后期女袄适用范围广、款式变化多样,领襟结构的形制也十分丰富。通过对各地博物馆馆藏的明代中后期女袄实物和相关资料进行分析、整理后可知:就服饰领型与衣襟的配伍而言,明代中后期女袄的领襟主要有交领大襟、竖领大襟、竖领对襟、圆领大襟、圆领对襟、方领对襟,具体形制如图1所示。

图1 明代中后期女袄的领襟形制示意 Fig.1 Collar shape sketch of female jackets in mid and late Ming Dynasty

1.1 交领大襟

交领,亦称“交衽”“曲袷”。形制为长条状,下端与衣襟相连,穿着时左右两襟交叉相叠于胸前,被称为交领。根据其交叠方式的不同可分为左衽和右衽,明代初期的容像中常可见女子着交领左衽袄,但是明代中后期的交领女袄基本都是右衽。而根据《中国衣冠服饰大辞典》中“大襟”的释义:“服装襟式之一。衣衽右掩。纽扣偏在一侧,从左到右,盖住底襟。”[2]即右衽也作大襟,为方便区分,文中大襟皆指右衽。

通过容像和出土实物可以看出,明代中期交领大襟女袄的领宽较宽,沿袭了前代的高交领。衣襟采用直线斜襟,末端固定于腋下,左右襟交叉点较高,保暖性更强。由于领宽较宽,为了保护衣领不被磨损或者变脏,会在领口加上护领,便于拆换。护领宽度比交领窄,并且大多为白色。图2为明代“丁鹗妻王氏像轴”[4]。图2中王氏身着交领大襟长袄,衣领处有白色护领。明代中期以后,女袄中交领的使用逐渐减少。

图2 明代丁鹗妻王氏着交领长袄 Fig.2 Cross-collar long jacket wore by Dinge`s wife in Ming Dynasty

1.2 竖领大襟、竖领对襟

竖领亦即明制立领,是明代女装新发展出的领式,领型呈直立状,与颈部贴合。最早出现在明代中期,“从画像和实物来看,应当是从缀纽扣的交领与直领发展而来,并逐渐成为女性便装的主流款式。”[5]明代中后期女袄的竖领边缘通常没有镶边,不做过多装饰。领子瘦高,两领角呈方形,领外口通常有1~2粒金属扣,闭合时领子呈圆柱形,两领角可外翻。明中后期竖领女袄的领襟组合形式主要有两种:①竖领大襟,领襟皆无缘边装饰,造型简洁流畅;②竖领对襟,正中两襟对开,直通上下,用绳带、搭袢或纽扣系连,穿脱方便,对襟两侧有装饰缘边。

1.3 圆领大襟、圆领对襟

圆领,亦作“员领”,又称“团领”,因其造型为圆形,故称圆领。明圆领沿袭唐制,初时作为官服领型,后用于女子服饰并开始流行,即所谓“花冠裙袄,大袖员(圆)领”。明代中后期女袄上的圆领是平圆领,穿着时露出中衣领,使颈部更有层次感,领口可加缘边装饰。圆领袄的领襟组合形式同样有两种:①圆领大襟,根据容像和出土实物来看,圆领大襟袄的领开口一般在肩侧至颈中点之间,领边缘通常会用与衣身同质料的贴边,而大襟处一般无装饰,直通至腋下,系带固定;②圆领对襟,左右两襟对称,施有装饰缘边,闭合时两领襟相对并不叠压。

1.4 方领对襟

明代中后期方领女袄,其形制左右领角为方形,领中开口,分别与左右襟相连,垂直而下,两襟处装有缘边。穿着时左右两襟为平行式不交叠,用纽扣扣合。“定陵出土的大部分女式上衣的领口都呈长方形,是由一条绣片折叠缝制而成。”[6]图3为明定陵出土的孝靖皇后方领袄的领襟部分。由图3可以明显看出其形制:方形领角,领后中无断开,由与衣身相同的面料缝合而成,领上施绣,用一组金属对扣闭合。

图3 明定陵孝靖皇后方领女袄示意及领襟局部 Fig.3 Square-collar shape sketch of Ding Mausoleum in Ming Dynasty

2 女袄领襟闭合方式及组合搭配

2.1 明代中后期女袄领襟闭合方式

明代中后期女袄的领襟结构形式多样,在承袭旧制的基础上,又有时代特征的创新。在传承中国传统“交领右衽”形制服饰领襟的同时,又创造出极具明代特色的竖领扣式领襟形制。而不同的领襟结构也有着与之搭配的闭合方式,不仅具有扣合领襟的实用功能,还有装饰领襟的审美功能。通过对明代中后期不同时段的女子容像和出土实物的梳理,发现明代中后期女袄的闭合方式主要有两种:一种是系带;另一种是纽扣。

2.1.1系带 又称结带,是指由两根形状、大小都相同的带状物相互连接的一种闭合方式。明代中后期女袄上使用的系带一般是由布缝制而成,用在衣内及腋下部位,其上无装饰,只有固定衣襟的实用功能,而后逐渐成为内穿女袄的闭合形式。

2.1.2纽扣 是指连接衣襟的扣子,也作纽扣。其形制多样,起初多以布条编结而成,故纽字从系。但从文字记载看,明代之前对“纽”字的解释都没有明确涉及到“衣扣”之意。直至明代,“纽”字才有纽扣的意思,张自烈在《正字通》中称:“凡物钩固者皆曰纽”。由此看来,金属纽扣到明代才得到广泛使用。“明无名氏《如梦录》(孔宪易校注)记载:在明代开封城中,有‘牙子(即牙签)、铜锡簪扣等铺’,可见当时的商品流域中,已把纽扣作为重要的一类小商品,也说明铜扣、锡扣在民间已普遍流行。”[7]从出土实物和容像上看,明代的金属纽扣最早是用在霞帔及披风上,而后转向袄衫,进而开始流行。

明代中后期女袄上的扣饰主要有两种:一种是布质的圆头纽袢扣;另一种是由金属(比如金、银、铜、锡)或者玉质材料制成。后者金属纽扣“是由别致的动植物造型单体通过子母套结式结构扣合而成,仿佛雌雄二体的结合方式,既能承载服饰门襟的闭合功能,又可作为精致雅丽的首饰,彰显佩戴者的身份地位”[8]。其工艺精湛,造型多样,有的素金饰纹,有的点嵌宝石,十分精美。出土的明代中后期女袄上金属扣的题材主要有:蜜蜂、蝴蝶、花朵、童子、鱼、元宝、如意云纹、万字纹等,由边部与中心部分搭配,组合成蝶恋花、蜂赶菊、童子捧花、鱼戏莲等纽扣形式。“两种形式的纽扣或单独使用,或两者兼用,如在领口有时钉两对金扣,下部却又为纽袢扣。”[9]定陵出土女袄上所用的“嵌宝石人物纹金纽扣”[10]如图4所示。图4中纽扣边部是童子骑羊造型,一边连着花瓣形状的孔,一边与花心相接,扣合时形成一朵完整的花形,属于典型的人物纹题材的金属纽扣。

图4 明定陵嵌宝石人物纹金纽扣 Fig.4 Gold buttons inlaid with gemstones of Ming Dynasty in Ding Mausoleum

2.2 女袄领襟结构与闭合方式的组合搭配

根据明代中后期女袄的领襟结构在不同时期的主流闭合方式及其组合搭配的不同,将其分为系带式、综合式、纽扣式。

2.2.1系带式 指在女袄领襟上只用系带实现闭合功能的方式。这种闭合方式由来已久,通常用在交领大襟式女袄上,分内系带和外系带。内系带在左侧内襟,一般只有一组,固定内襟于衣身上;外系带有两组,位于大襟与右侧腋下。系带式是中国传统衣襟闭合方式,初时应用较多,但后期随着新的闭合方式的盛行以及女袄领襟结构的变化,其在女袄尤其是外穿女袄上出现的频率也越来越少。

2.2.2综合式 指女袄领襟上同时使用系带和纽扣两种闭合方式。这种闭合方式出现在女袄上使用纽扣的初期,领部使用纽扣,衣襟部位以系带闭合。在圆领大襟和立领大襟式女袄上通常会用这种闭合方式。不同的是圆领大襟式女袄一般只在领开口加一粒圆头布纽扣,也只有闭合领开口的实用功能;立领大襟式女袄则是在领头上用1~2粒金属纽扣,此时的纽扣形制开始多样,同时有了实用和装饰两种功能。

2.2.3纽扣式 指领襟上单纯只用纽扣进行闭合的方式。这种闭合方式在明后期应用较多,纽扣的材质和花样也更加丰富,这与当时社会经济水平的提升、奢靡之风的盛行以及铸造工艺的发展等因素密不可分,此时外穿女袄的领襟形制也逐渐以圆领对襟、立领对襟、方领对襟为主,这类对襟袄上通常用5~7副金属纽扣,领部1副或2副,胸前5副。由于这种纽扣是左右襟各一半的扣套式,为了达到防风保暖以及不露出内层衣物的目的,对襟式女袄的左襟会比右襟多出一部分,也就是掩襟。

3 明代中后期女袄领襟结构流变

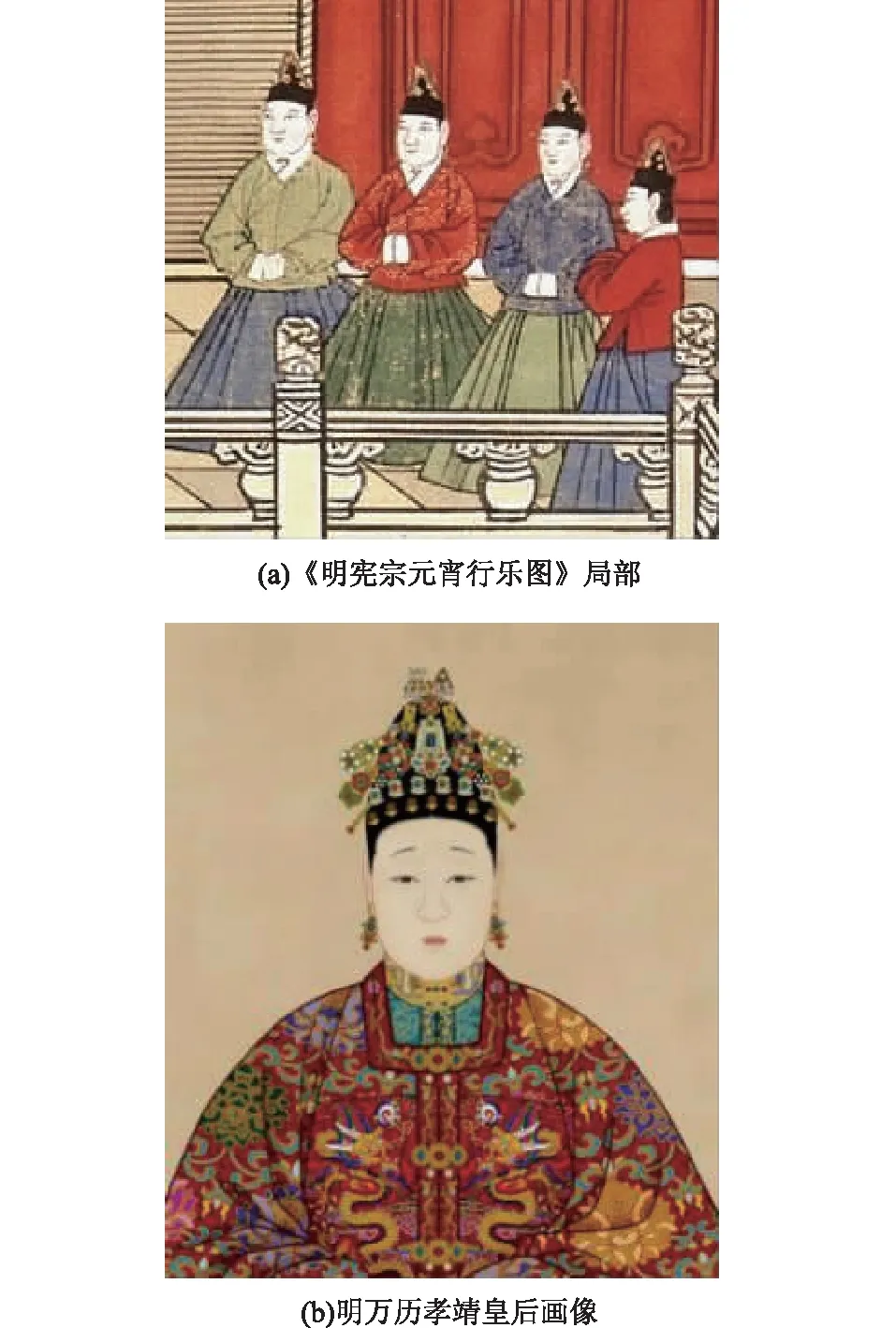

袄是明代女子穿着最为普遍的上衣,也是明代女子服装最具代表性的款式。在很多容像、风俗画、水陆画中都能够非常直观清晰地看到女子着袄的形象。另外,根据这些绘画作品所属年代,也可以看出不同时期的主流女袄的形制特征,具体如图5所示。图5(a)为现藏于中国国家博物馆的王锡爵墓出土的《明宪宗元宵行乐图》,它生动地展现了明代成化年间后宫女子的便服形象:上穿交领右衽女袄,下着马面裙;在图5(b)明代万历年间孝靖皇后的画像中,则是内穿竖领对襟,外穿方领对襟,皆用纽扣闭合。这也从一个侧面说明了明代宫中女袄领型的流变。

图5 不同领型的对比 Fig.5 Comparisons between different collar types

除了绘画作品外,明代文字著作中对女子的袄裙也有着细致的描写,明代范濂《云间据目抄》中记载:“妇人……身穿裙袄,袄用大袖员(圆)领”;《金瓶梅》中也多次细致地描写了女子着袄的形象,如第十四回描写潘金莲的着装:“上穿了沉香色潞雁衔芦花样对襟袄儿——白绫竖领,妆花眉子,溜金蜂赶菊纽扣儿。”[11]由此也可以看出明代不同时期民间女袄的主流领型特征。

这些文学作品中所展现的女袄与出土的女袄形制也完全相符,检索明代50余座墓葬,出土的女袄数量不算少,其中北京定陵、北京南苑苇子坑明墓、江西明代藩王墓以及江苏泰州刘湘夫妇墓出土的实物较多,除此之外,山东孔府也藏有一些传世的女袄。表1列出了明中后期女袄领型的统计情况。由表1可以看出,现存的明代女袄年代大都是成化年间到万历年间,即明代中后期,并且各个时期女袄的领襟结构发生变化,这些也反映出当时社会盛行的女袄领襟结构的流变特征。结合绘画、文字以及实物等资料,可以推断明代中后期女袄的主流领襟结构从沿袭传统的交领大襟逐渐向竖领、方领等对襟形制转变。

表1明中后期女袄领型统计

Tab.1CollarshapestatisticsoffemalejacketsinthemidandlateMingDynasty件

年号交领竖领圆领方领成化—正德6600嘉靖14721万历0231247

4 明代中后期女袄领襟结构流变原因

明代中后期女袄的领襟结构具有传承性与创新性,是在传承传统服饰文化的基础上结合当时社会特征的创新。其形制由传统的交领、右衽、系带闭合为主逐渐转换成竖领(圆领、方领)、对襟、纽扣闭合。这种现象的出现不是偶然,而是受到社会风气、科技进步、对外交流、功能需求等一系列因素的影响。

4.1 社会风气

明代中后期商品经济的快速发展,使得“礼”制等级观念逐渐崩塌。强调以人的本心作为道德主体的“心学”,与当时商品经济下人们膨胀的物欲相碰撞,许多人开始追求金钱崇拜、奢侈消费,无视礼制,从而导致奢靡之风盛行,服饰僭越现象更是社会常态。原本只有宫廷官服脖领缀纽扣的服装样式发展成为中层妇女家常装束,作为当时服饰等级标志之一的纽扣随之成为民间奢靡之风与僭越现象典型的物质代表。

明初期,珍贵的纽扣只有达官贵人使用,是政治等级地位的象征。《明太祖实录》也规定“百姓不许擅用金、玉材料制作纽扣”。而在成化六年,户科都给事中丘弘等上奏:“近来京城内外风俗尚侈,不拘贵贱,概用织金宝石服饰,僭拟无度”[12];正德时亦有“侈妇饰,僭拟妃嫔,娼优隶卒之妇亦有黄金横带者,俗之敝也,斯为甚”[13]。金银服饰品变成经济财富标识的工具,有经济能力者皆可使用,工艺精美、用料珍贵的金属纽扣开始广为流行。为了对其更好地展示进而满足佩戴者彰显财富、身份的心理,女袄的主流领襟形制也发生变化,由初期的交领大襟逐渐过渡到领部有1~2副扣的竖领大襟,之后饰有5~7副金属扣的圆领、竖领、方领对襟女袄成为主流。

4.2 对外交流

明代中后期思想文化的繁荣与异族之间的文化交融,自然波及到服饰文化,服装形制也随之发生变化。明代初期,与外邦的朝贡贸易、互市以及出使西洋等因素,促使商品经济及手工业出现了繁荣景象,为明中后期服饰的变化奠定了基础。而在明代中后期,繁荣的中外贸易交流使得西亚、中亚与中土的来往更加频繁,同时也让西亚与中亚人的服饰在中土频频亮相,图6为16世纪80年代伊朗对襟服饰。缝缀着做工精美并且亮光闪闪的金属纽扣的对襟服饰自然会引起明人的兴趣,再加上当时政治松散、经济繁荣以及人们价值取向的改变,对其进行模仿自然就不奇怪。这种搭配金属纽扣的服饰形制与明代女袄领部装饰金口的方式异曲同工,双方服饰文化相互融合,致使明代中后期竖领、圆领、方领对襟配金属纽扣形制的女袄成为一种新的流行时尚。这些对襟类的女袄形制之所以在明代流行,很可能就是为了给制造精美、装饰华丽的纽扣一个良好的展示空间。

图6 约1580年伊朗对襟服饰 Fig.6 Double breasted dress of Iranian in about 1580s

4.3 科技进步

明代中后期经济繁荣,科学技术发展迅速,手工技艺得到极大重视,冶矿、造船、陶瓷、纺织、金银珠宝首饰等手工业生产都达到了的较高水平。纺织服装行业的发展壮大与科技相互促进使得面料种类不断增多、服饰技艺更加先进,金工等手工业技艺的进步也让纽扣花样更加丰富、精致,这些都为明中后期女袄款式变化和纽扣装饰提供了极大的技术支持。

明代宋应星编著的《天工开物》中就有记载明代发达的服饰技术,书中描述了当时的服装、纺织、铸造、金工珠玉等各种原料从加工到成品的全部生产过程,令人叹为观止。就出土的纽扣而言,“由于各种工艺制造技术的提高,我国人民根据纽扣的原理,巧妙地运用各种艺术形式,以金、银、玉、锡、铜等为原料制作,大多镂饰花纹,镶嵌珠宝,形成各种富有情趣的纽扣。”[7,15]与此同时,印染、刺绣、提花等工艺水平也有了极大的提高,这与当时科技进步有很大的关系。

4.4 功能需求

就服装本身而言,它不仅要满足人们的生理需求,同时也要满足人们的审美需求,要求功能和美的统一。明代中后期各类对襟式女袄的普及盛行符合了当时社会状态下人们对服饰的实用功能和审美功能的要求。从实用性角度看,交领大襟式女袄在穿着时需要先将里襟与左侧腋下内系带系上,然后再将外襟与右侧腋下系带闭合,步骤较为繁琐且扣结也易脱散,并且为了满足服装的包覆性,里襟与外襟必须有足够的重合部分;而对襟式女袄穿着时只需要将衣襟正中的纽扣扣合即可,左襟也只要多出2 cm左右作防风及遮掩内衣用,穿着方便且节省了面料。就审美而言,交领大襟式女袄开口在腋下,胸前较平服,形成块面效果;对襟式女袄开口在前胸正中,加上一排纽扣,形成竖线分割,拉长视线,更能突显女性的清瘦婉约。再加上对襟女袄上的纽扣工艺精湛、花样繁多,题材丰富并且含有吉祥寓意,使用时和女袄面料上的纹样相互呼应,既能使吉祥寓意更加深厚,又能满足彰显财富、地位的奢华心理。由此看来,明代中后期对襟扣式女袄的流行也不无道理。

5 结语

服饰的形制是社会历史风貌最直观最真实的反映。明代中后期女袄的领襟形制是在传承传统服饰文化基础上的创新,不仅沿袭了中国传统的交领右衽领襟形制,而且受当时社会的经济状况、文化氛围、科技水平、对外交流等因素的影响,也创造出独具明制特色的竖领对襟领襟结构,闭合方式也由单一的传统系带转变成系带与明制金属扣并存,在历代女袄形制中别具一格。对明代中后期女袄领襟形制的研究,有利于进一步梳理明代传统服饰形制的特征与发展脉络。

参考文献:

[1]黄能馥,陈娟娟.服装志[M].上海:上海人民出版社,2000:57.

[2] 周汛,高春明.中国衣冠服饰大辞典[M].上海:上海辞书出版社,1996:244-245.

[3] 顾廷龙,王世伟.国学经典导读:尔雅[M]. 北京:中国国际广播出版社,2011:88.

[4] 杨新.明清肖像画[M].上海:上海科技出版社,2008:96.

[5] 董进.Q版大明衣冠图志[M].北京:北京邮电大学出版社,2011:340.

[6] 傅萌.明定陵孝靖皇后百子衣研制报告[M].王武钰,王亚蓉.首都博物馆馆藏纺织品保护研究报告.北京:文物出版社,2009:109.

[7] 叶大兵,叶丽娅.中国纽扣[M].北京:中国书籍出版社,1995.

[8] 陈芳.明代女服上的对扣研究[J].南京艺术学院学报(美术与设计版),2013(5):52-56,212.

CHEN Fang.Research on buckle on women's clothes in the Ming[J].Journal of Nanjing Arts Institute(Fine Arts and Design),2013(5):52-56,212.(in Chinese)

[9] 中国社会科学院考古研究所.定陵:上[M].北京:文物出版社,1990:96.

[10] 《北京文物精粹大系》编委会.北京文物精粹大系·金银器卷[M].北京:北京出版社,2001:150.

[11] 兰陵笑笑生.金瓶梅词话:第1卷[M].香港:梦梅馆印行,1992.

[12] 钞晓鸿.明清人的“奢靡”观念及其演变——基于地方志的考察[J].历史研究,2002(4):96-117,190-191.

CHAO Xiaohong.The concept of extravagance and waste during the Ming and Qing dynasties and its evolution—an investigation based on local chronicles[J].Historical Research,2002(4):96-117,190-191.(in Chinese)

[13] 夏良勝.正德建昌府志[M]//天一阁藏明代方志选刊.上海:上海古籍书店,1981:111-138.