清代松潘县“列女”群类型与旌表分析

2018-07-04黄连云

黄连云

(西南民族大学 旅游与历史文化学院, 四川 成都 610041)

松潘县地处汉族和少数民族杂居之处,在这里汉族传统社会风俗与少数民族社会风俗相互碰撞与融合。通过对清代松潘县“列女”群研究,能比较翔实地反映出松潘县清代社会风俗和妇女的生活。

对于列女的研究已取得丰硕的结果。李沈阳[1]以黄河三角洲为研究区域,对清代此地区的列女进行了较为充分的分析与研究。许莹莹[2]重点放在闽西地区“列女”群现象骤然兴起的原因上,认为官方的褒扬、理学贞节观的极端化发展思潮和闽西地区礼教之风的严肃是主要原因。刘伟[3]糅合运用历史学、社会学、心理学、统计学等方法,聚焦于清代福州地区列女的研究。刘任南[4]从女性视角出发,研究列女在重庆历史地理上的分布,并分析,女性的道德内涵。安介生[5]分析了清代山西地区节孝妇女,认为由于男子出外经商谋生,造成异常的婚姻家庭状况,许多妇女为维护家庭婚姻的稳定以及解决整个社会的生存问题作出了重要贡献。

通过文献梳理发现,目前对于清代四川民族地区列女的研究仍处于空白状态。因此,选择民国《松潘县志》为主要资料来源,分析清代松潘县“列女”的主要类型与旌表之间的关系。

一、节妇

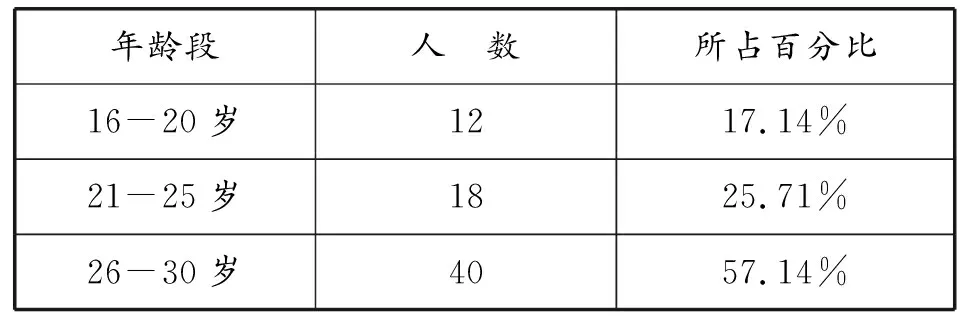

而从守节开始的年龄上看,节妇之间也是差异明显。根据《松潘县志》所记载的节妇按照守节开始的年龄分类,并以5年为一个时间段进行统计,可得到表1:

表1 清代松潘县妇女守寡年龄段统计

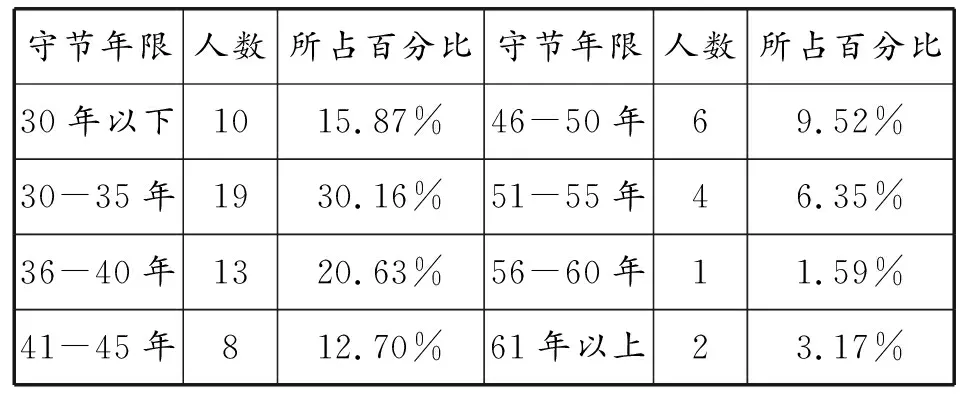

清代的规定是在30岁之前守寡的妇女,才能有成为节妇的机会。从表1可知,松潘县清代妇女守寡年龄段人数最多的是26-30岁,共占总人数的57.14%;其中二十八岁丧夫的妇女最多,共计12人。16-20岁年龄段守寡人数最少,为12人,但也占到总数的17.14%。守节年龄最小的如赵唐氏、徐杨氏和刘包氏均是18岁。并且松潘县守寡年龄段在16-20岁的妇女比例高于清代甘肃地区守寡妇女在此年龄段16.78%的比例。[8]同时,在守节年限上,清代松潘县守节年限从8年到68年不等,守节年限跨度较大。其中,守节年限在30-35年的人所占的比例最高,占总数的30.16%;其次是守节年限在36-40年这类人,占总数的20.63%。此两个时间段所占的比例超过一半,反映出此地区妇女在丈夫去世后,生活状况大多艰辛,从而影响到寿命。根据现存的资料来看,守节的妇女逝世年龄多在50-60岁之间。并且在丈夫去世后,多数守寡妇女只能从事较为简单的生产活动以维持生计。如“刘宋氏,……夫故,氏二十三。家计甚窘,以女红抚养孤子。”[7]244而守节年限在60年以上的有刘包氏和汤陈氏2人,守节年限分别是62年和68年。详见表2。

表2 清代松潘县节妇守节年限统计

进一步分析可知,守节的妇女以出身或者家庭背景来看,贫困家庭占有较大数量,家庭出身或者丈夫家庭属于中下层的节妇仅为少部分,这和闽粤等沿海地区[9]或者其他社会条件更为发达的地区截然相反。具体到数据上,属于商人家庭的节妇只有1人,即徐杨氏。家庭出身或丈夫家庭属于士人家庭的节妇有5名,而家庭出身或丈夫家庭属于官绅家庭的节妇则更少,只有1名。具体情况如下:

“汤陈氏,宁越游击陈建平之妻。"[7]238

从上可以看出,此节妇属于中下层官绅家庭。这很大程度上归因于松潘县本属于边远地区,没有如同成都地区或者社会经济和文化较为发达的江南地区的发展条件。因而,难以有社会地位更高的家庭出现在松潘县。家庭出身或丈夫家庭属于士人家庭的情况也大致如此,基本上属于生员或者是诸生。在不考虑丈夫或者家庭等其他因素的前提下,可以说处于社会下层的妇女,在当时的社会环境中更愿意通过节妇这一“荣誉”来获得社会的认同。

同时,处于社会下层的节妇往往更愿意通过自身的努力抚育下一代,并促使下一代的发展从而提升自身的社会地位。提升自身社会地位的方式多种多样,但她们大多数选择通过教育子女走科举仕途的方式,如“徐杨氏,……生子名青,殷勤课读,入邑痒。”[7]243“陈袁氏,……教子成立,苦历二十三年,子朝玺任理番茂县知事。”[7]241当然,也有通过经商的方式,如“马米氏,……子光联、光裕以商复业。”[7]239而部分节妇在家庭重新恢复正常之后,也有愿意回馈社会的善举,如“汤陈氏,……三子铭清、铭爵、铭灿成立,家颇裕,捐资助修三圣庙、陕西馆、锦屏书院。”[7]238

清代松潘县节妇之中也有受过一定教育的人,“陈张氏,……尤工书画吟咏。”[7]244表现出较为突出的才能,这与当时社会女性诗词繁荣发展的时代背景关系密切[10]。与此形成鲜明对比的是,女性教育更多地是以理学的教条主义“孝”为核心。因此节妇在此方面主要表现在“割股饲亲”。此举虽然起源于唐代,并开始流行于当时社会,但在清代得到延续的原因不在于其医药效果,更多的是在于社会对此举的认同和褒扬,如:

“王李氏,王举贤妻,姑老常患病,医治无术。氏年二十四,昼夜祷祝,颐以身代。后病势危,乃引刃割股和药,以进姑,竟获痊。邑中咸钦慕之。”[7]244

如果没有“割股饲亲”的举止,此类守寡的妇女往往难以得到赞扬,即使守寡五十余年。但大多数“割股饲亲”的节妇均生活在社会底层。为何如此?生活在社会底层的守寡妇女,一方面要独自承担整个家庭生活的重担,包括抚养子女、赡养父母以及交纳税赋等。虽然在当时部分地区已经有对守寡妇女的社会帮扶,但此时的松潘缺乏相应的社会帮扶措施,这些往往是此类家庭难以承担的负担。另一方面,松潘县属于汉族和少数民族混杂居住区,而部分少数民族有通过提供肉体,藉以表达自己强烈志向意愿的风俗,所以居住在此的汉人难免不受此风俗的影响。因此,守寡妇女通过“割股饲亲”在可以表达自己守节的强烈志向和赢得社会褒扬的同时,也能获得部分免除赋税的优惠政策[11]。

二、烈女和贞女

(一)烈女

一般情况下,烈女可以分为两类,一是指刚正有节操的女子,二是指殉夫的女子。清代松潘县共有7名刚正有节操的女子,其中5名烈女是由于嘉庆五年(1800年)教匪动乱被掠后,宁死不屈。“教乱”即白莲教动乱,横跨川楚等地,持续长达9年,造成的伤亡不止万人。为何只有这5位女子被认定为烈女?根据现有史料可以看到的是,其中张蒲氏是生员张元之妻,在动乱中逼污不成,被害;龚万氏在动乱中被教匪逼自刃而死;马魏氏与其子被教匪掠后,大骂贼人受害。此3人均属于在战乱中保住贞节或者彰显节操的女性,而余下的王陈氏和徐许氏只有简单地记录为“被害”,除此之外并无如同前三位的其他事迹可寻。因此,这部分还有待进一步考证。

与在嘉庆教乱中身亡的5位烈女相比,孙吴氏却更能彰显出理学教条主义“不孝有三,无后为大”在民间的影响。据记载:“孙吴氏,孙泰妻。因乏嗣,劝娶妾,泰不许,氏以宗祧为重,自尽遗嘱劝娶。”[7]238孙吴氏此举深受当地人士认同。同时,后世把孙吴氏归类在“孝烈”传记中,说明也是首先肯定其孝义。然而某种程度上看,清代松潘地区理学教条主义盛行,妇女未能为家庭诞下男嗣,将会承担社会和家庭带来的巨大压力。因而,在孙吴氏丈夫外地为官十余年未归,和代替丈夫侍奉长亲多年后的情况下,孙吴氏无男嗣自然难以避免前面所提的压力。

同样,在孙吴氏之前,也存在如郭陈氏的案例:

“郭陈氏,廪生郭周翰妻。翁传世以举人拣发陕西署三原县令,令夫妇皆往省亲。传世已为怀远将军,调赴军营。周翰在署病危,氏吁天割股以进,竟不起。誓不欲生,而仆婢伺察之,不得。期间午后,遍于寝室捡其奁中,有上翁血书,求继胞侄侍臣为夫后。”[7]238

可见在孙吴氏之前,并不是所有无男嗣的妇女都会采取殉节的方式。对于无男嗣的家庭清代有明文规定可以通过过继的方式抱养子女,如“无子者,许令同宗昭穆相当之侄承继”。因而过继在清代是无子家庭普遍的做法,甚至出现一子在一个家族内承继多家的案例,称为“兼祧”。虽然,清代民间的过继是在官方法律和民间自我习俗中相互融合而成[12],但把孙吴氏、郭陈氏以及清代其他地区“兼祧”的方式相比较,可知清代松潘地区的社会风气仍处于比较保守的状态,宗法观念并不如其他地区开放。这很有可能是由于松潘县地处西南内部,与外部区域联系较少,保存着原有的风俗观念,才有孙吴氏的悲剧。

(二)贞女

贞女是指未曾嫁娶的女子,或者已经订婚,但未婚夫去世,未完成婚礼仪式且立志守贞的女子。清代松潘县的贞女可以分为以下几类:

第一类是已许配他人,但是未嫁时男方病故而未过门,守贞家中,如“刘贞女,刘春发女。已许廪生杨树芬作继室。未婚树芬故,女矢志过门守节。”[7]245此类是清代松潘县主要的贞女类型。

第二类是尚未许配,但已明志守贞的女子。如:“曹媛秀,秉性清烈,守贞不字。有议婚者,辄拒止。”[7]245当然,此类还有因为家中亲人重病的缘故而不愿意嫁娶者,如:“孙银凤,孙开智女。母衰多疾,朝夕侍奉不离,及母终,以礼殓殡,志不字。”[7]245

第三类则是由于社会动乱,以保全名节为目的而身死的女子,如:“张么姑,年十八,番变,恐污自缢而死。”[7]245

清代松潘县的贞女有记载者并不多,总共9位。与其他地区相比较,松潘县的贞女在数量上偏少。其他地区贞女大多可以读书识字[7]245,而从松潘县现有记载的贞女资料来看,只有一位出身知识分子家庭,即“陈贞女,邑贡生陈凤楼女。”[7]245从曹媛秀“日诵金刚经,为亲祷寿”[7]245可推测曹媛秀也应该属于能读书识字的女子。除此二人之外,依据现有资料,其余贞女能识字读书的可能性不大。和其他地区贞女拥有相对较高的识字读书能力的情况截然不同。

当然,在贞女守贞过程中,也出现过父母劝嫁的案例,特别是已订婚,但是由于未婚夫因故过世而未完成婚礼的女子。此类案例一般的最终结果是在当时社会环境下和贞女自我目标的认可下以悲剧结局收场。如:

“姜贞女,姜应祥次女,幼字邹氏子,未过门而邹子故,年仅十四,矢志守贞。父母以其年阴字罗氏,婚有期矣,女闻之,夜沐浴焚香,吞金自尽。”[7]245

因而,贞女往往是孤独一生。在守贞的过程中,女子常要担负尽孝的义务,只有这样才能实至名归。而“孝道”也不局限于父母,包括内亲长辈,如姑嫂。同时,最为重要的是贞女为家庭所做的贡献。当然要“以孝勤于治家”,对外能“言笑不苟”,才能得到乡里的最高褒扬。

综上所述,贞女和节妇在某种程度上有一定相似性,即无论是否正式完成婚礼仪式都要求“从一而终”,并且两者都有自我强烈的认同感。而清代对于女子是否守贞、礼与节之间有着相对激烈的争论[14]。从松潘县实际的情况来看,她们似乎更加倾向于“礼”,如张么姑。同时,整个松潘社会对贞女有着较为严格的要求,越是保守越是容易被当时社会所接受。

三、旌表制度与列女

旌表制度是中国古代长期存在的一种公开奖励制度,旨在通过公开奖励守节和烈女,试图达到教化人民的目的。而此制度对女性造成了莫大的伤害和影响。在清代,官方对节妇和烈女的旌表更为重视,整个社会对旌表制度的认可高于之前时期。

具体来看清代的旌表制度。首先在官方层面,对节妇的旌表范围逐步扩大。顺治年间规定:“民人之妇,自二十守节,至四十岁者,准与旌表。”[15]14雍正改为:“节妇年逾四十而身故者,守节已历十五载以上,亦应予旌。”[15]9到道光年间,礼部规定:“三十岁以前守节,年逾五十岁身故,或者守节满10年即去世,准予请旌。”[16]

再看松潘县,清代松潘县共有23位列女被旌表。其中,节妇共17名,占节妇总数的20.7%;烈女6人;贞女无一人被旌表。因此,在整体上可以看到,清代松潘县列女被旌表的人数并不多。在被旌表的17名节妇之中,守节60年以上的汤陈氏和刘包氏均在旌表之中,而在旌表的名单中最低的守节年限是32年,且守节在32年至45年被旌表的节妇共有6名,占有绝对比重。因此,无论是在顺治规定的旌表制度或者后来逐步放宽的旌表制度的执行过程中,并非完全依照官方的制度执行。例如,道光朝规定:“三十岁以前守节,年逾五十岁身故,或者守节满10年即去世,准予请旌。”按照此规定,并查阅地方志中所记载的节妇资料,共有48名守节的妇女符合此规定,但是实际上只有17名守节妇女获得旌表。并且,在被旌表的节妇当中也不是每一位都会建牌坊,如“马周氏,周文郁母。年二十夫故,遗子仅三岁。立志抚孤,苦节自励,道光三年旌表。”[7]239是因为此时清代对节妇的旌表规定不断放宽,使节妇旌表的数量大幅度增加,导致政府难以承担为每一名节妇修建牌坊的费用[17],因而出现此种情况。晚清时期,政府对旌表的节妇是发放褒扬证书和建立牌坊,但是到民国时期,政府旌表节妇较之清代更为隆重,除了赠以匾额和建坊以外,也会发放褒扬证书,如:“沙黎氏,沙瑞昌妻。夫故氏年二十二,……民国四年,有司以上闻。案准内务部咨,送褒章证书、匾额,准予建坊。”[7]241

对于为何并不是每一名节妇都会受到旌表的原因在于清代旌表程序的繁琐。一般的流程是由邑人或者学校推荐给地方政府,再由地方政府核实后逐级上报,最后汇于礼部,最终由皇帝决定。这道程序走完使得很多守节妇女在旌表还没有到来之前已经去世,最终无缘于旌表。在此缺陷上,出现了地方政府或者由乡贤代替政府褒扬守节妇女的案例,如:“葛马氏,葛常山妻。庚申夷变,常山御贼阵亡,氏年二十九,矢志守节,抚养遗孤,勤俭持家,教孙入泮。邑人赠以傲霜植叶匾额。”[7]240此类案例并不多,清代松潘县只有两例。

而在被旌表中,可以看到出自知识分子或者官绅家庭的节妇并不多,大部分属于一般或者是贫困家庭。从资料上看,只有一人出身于下层官绅家庭,即汤陈氏,其父是宁越游击;另有几位嫁入知识分子家庭或者出身于知识分子家庭。但是,更多数的贫苦家庭或者非知识分子家庭的节妇,在其抚育的后代中成才或取得更高层级社会地位的比例偏低。在现有资料中,有7位节妇后代的事迹可查,其中后代能够成为庠生的有4名,皆属于一般家庭。

对于烈女而言,首先在数量上少于节妇。其次,相对于节妇而言,清代松潘县的烈女均受到旌表,而被旌表的烈女往往会进入节孝祠被祭祀。反映出清代官方对于利用烈女事迹教化他人的目的明确。因为,首先,烈女在事迹上会比节妇更具有冲击性,特别是在经历动乱之后,政府可利用烈女的事迹安抚和鼓励人心,尽快恢复社会秩序。其次,通过烈女的事迹可以进一步宣扬忠节观念,以利于其统治社会。

四、结论

从清代松潘县列女传的分析和研究可以表明,首先,在列女数量上少于其他地区尤其是社会经济相对发达的地区。其次,由于松潘县是汉族与少数民族杂居的区域,因此汉族的某些守节风俗受到少数民族的风俗的影响。也正因如此,在其他地区对忠孝观念出现部分松动的情况下,松潘县仍然偏向于保守观念。最后,在贞女方面,松潘县的贞女对守贞和自我贞操的认可度并不低于其他地区,甚至由父母劝其放弃仍出现以死明志的情况。从上可以看出,清代松潘县整个社会风气整体上较为保守,尤其对于女性的忠贞观念上。并且通过比较节妇的后代的发展情况表明,出身于知识分子家庭或其他条件相对较好的家庭的节妇,在后代养育上并没有表现出比贫困家庭更多的优势。在旌表上,官方首先逐步放宽旌表的标准,但是由于旌表过程的繁琐,使得大部分满足旌表标准的守节妇女未能及时得到表彰。与此同时,也出现由地方官府代替国家褒扬节妇的案例。而与烈女相比较,节妇在官方看来其教化民众的效果不如烈女。

参考文献:

[1]李沈阳.清代黄河三角洲地方志中列女群的构成与分析[J].兰州学刊,2009(9):203-205.

[2]许莹莹.理学贞节观的强化与传播——清代闽西客家地区列女群骤兴的原因探析[J].闽西职业技术学院学报,2010,12(2):1-4.

[3]刘伟.清代福州府列女群体角色管窥——基于地方志的史学分析[D].福建师范大学,2010.

[4]刘任南.女性角色下的文化地理区:清代重庆地区列女地理分布研究[D].西南大学,2016.

[5]安介生.清代山西重商风尚与节孝妇女的出现[J].清史研究,2001(1):27-34.

[6]那晓波.清代义夫节妇旌表之比较[J].学术交流,2016(5):205-212.

[7]张典.民国松潘县志[M]//中国地方志集成·四川府县志辑(66).成都:巴蜀书社,1992.

[8]胡静.清代甘肃列女群的类型分析[J].中华女子学院学报,2007(1):84-88.

[9]徐文彬.比较视野下清代闽台节妇群体研究[J].中共福建省委党校学报,2014(11):105-112.

[10]李小满.从吴藻和熊琏看清代女性词人的精神困惑[J].文学教育(上),2008(15):148-149.

[11]于赓哲.割股奉亲缘起的社会背景考察——以唐代为中心[J].史学月刊,2006(2):87-95.

[12]王跃生.清代立嗣过继制度考察——以法律、宗族规则和惯习为中心[J].清史研究,2016(2):57-74.

[13]尤月兰.清朝贞女现象社会根源分析[J].黑河学院学报,2016(8):187-189.

[14]韩晓燕.礼与情的纠葛——明清时期士人关于贞女现象的论争[J].齐鲁学刊,2015(6):22-27.

[15]清世祖实录·卷一百三七[M].北京:中华书局,1985.

[16]清律例刑案汇编集成·卷十[M].光绪九年本.

[17]刘洋.清代节妇旌表制度初探[J].黑龙江史志,2010(24).