从重症监护病房的运营分析到医院精细化管理的探讨

2018-06-21卢新翠周立涛管晓明姜婷婷魏媛徐晓艳高勇孙晓阳南京医科大学附属淮安第一医院江苏省淮安市223300

卢新翠,周立涛,管晓明,姜婷婷,魏媛,徐晓艳,高勇,孙晓阳(南京医科大学附属淮安第一医院,江苏省淮安市223300)

在医疗体制改革的新形势下,三级医院重症监护病房(Intensive Care Unit,ICU)作为处理危重症的专科,将高质量的监测系统与实验室集中于床旁,应用先进的设备对危重病人进行集中、强化治疗,并进行持续的生理机能的监测和生命支持,其高效、良好的运转及完善的管理体系,是衡量一所医院医疗水平和综合实力的标志。医院及科室的良好运营离不开人力资源的合理配备及准确的绩效导向。人力资源作为医院最核心、最重要的资源,从科室的重新整合到岗位设计,通过定岗定编合理核定医务人员工作负荷,建立完善的综合绩效考核和分配体系,体现了一所医院的管理水平。现以淮安某三甲医院ICU的运营现况及管理为例进行探讨,报告如下。

1 资料与方法

1.1 资料来源

通过访谈该院ICU负责人,并获取相关数据资料,资料来源主要是科室工作日志、病案室、财务科、经济核算处、计算机中心医院信息系统(HIS)、检验科信息系统(LIS)、医院运营管理系统(HRP)等系统。

1.2 数据处理及分析

至少由两名调查员录入及校对数据,数据的录入及分析均采用Excel软件。

2 结果

2.1 人力资源概况

该院ICU开放床位25张,拥有主任医师1名,副主任医师2名,主治医师9名,住院医师7名,床医比为10.76;拥有护士长、副护士长及病区助理共3人,办公班护士2人,治疗班护士3人,责任护士48人,床护比为1∶2.24。

2.2 床日成本(药费除外)

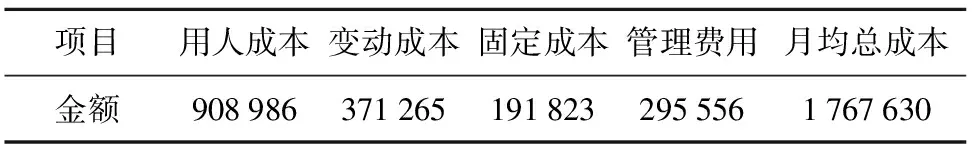

2016年ICU月均成本结构见表1,其中用人成本包括科室所有医护人员的薪资、绩效、各种福利津贴;变动成本包括不计价药品、计价材料、不计价材料、水电汽等(因目前该院已全面实施药品零差价,因此在核算床日成本时未将计价药品统计在内);固定成本包括设备折旧、房屋折旧、仪器设备维护维修费用等;管理费用按科室收入占全院总收入的占比进行分摊计算。

2016年ICU月均总成本为1 767 630元,开放床位25张,床位平均使用率1.04,根据公式:每床日成本=月均总成本/(30天×开放床位数×床位平均使用率),可计算出2016年ICU每床日成本2 266元,同样可计算出普通病房每床日成本为800元左右。可以看出,ICU每床日成本明显高于普通病房。

表1 2016年 ICU月均成本结构表(元)

2.3 重症监护病房病人费用产生情况

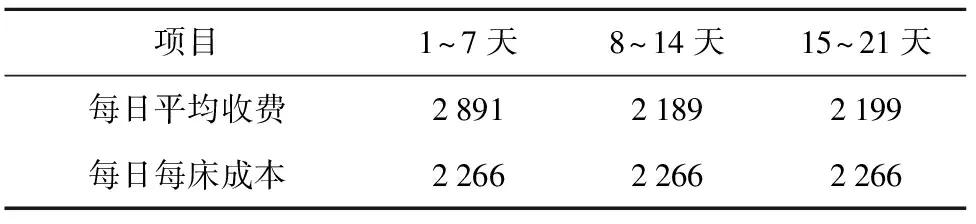

从表2中可以看出,ICU病人住院一周内每日费用高达2 891元,一周后日均费用与床日成本持平。数据说明:因该院目前已实施药品零差价,且床日成本的核算不包括计价药品费用,因此在统计执行费用时未将药费计算在内。

表2 37例住院日>21天ICU患者执行费用产生情况(药费除外)(元)

2.4 运行效率

我们统计了与运行效率相关的服务指标,主要包括:平均住院日和转出率[1]。

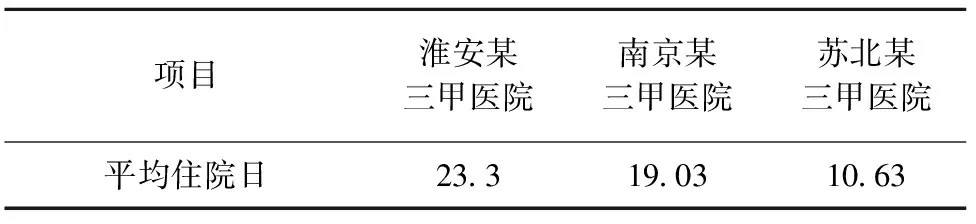

从表3中可以看出,2016年一季度该院ICU平均住院日为23.3 d,年平均住院日为22.5 d,均明显高于同级别其他医院(其他医院数据为医院内部人员提供)。

表3 2016年一季度平均住院日比较(d)

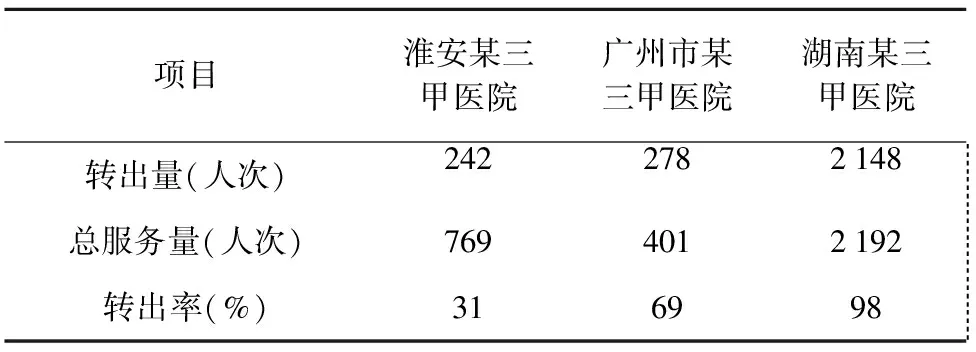

从表4中数据可以看出,2016年该院ICU转出率为31%,明显低于同级别其他医院(其他医院数据为医院内部人员提供)。数据说明:转出量只包括病情好转后转入该院其他科室的病人数量。

表4 2016年ICU病人转出情况比较表

3 结论及原因分析

3.1 结论

该院ICU 2016年年均床位使用率为104%,从其平均住院日及病人转出率来看,病人平均住院时间长、转出量少是导致占床率居高不下的一个原因,提示该科室的运行周转效率低下。

3.2 原因分析

针对ICU运行周转效率低下的问题,我们开展了相关调研,并运用亲和图从人员、绩效、流程等方面进行了原因分析:(1)人员方面,多数医生反应工作负荷大,是否因为人力配置不合理导致科室运行效率低下;(2)绩效分配方面,目前科室的绩效分配原则主要按照职称系数分配,是否存在绩效导向不明确而引起的效率低下;(3)流程方面,目前我院的转科流程为电话联系相关科室,请会诊后由被请科室相关病情及科室床位情况决定是否接收转科病人,除急会诊外,普通会诊请求一般在48小时内完成,如果涉及病人转科,则会因为时效性差而引起患者不满,而且可能会存在挑选、推诿病人可能,由于目前病人转科流程信息化、规范化不完善,导致ICU病人转出困难。

4 措施

针对以上原因分析,我们首先通过定岗定编,完善岗位说明书,进行人力盘点,强化人力资源管理,优化人力资源配置;其次通过绩效管理改革,完善绩效评价体系,明确绩效导向原则,充分调动科室人员的积极性,提高工作效率,节约成本,改善科室运营;最后通过完善信息化转科流程、并建立医院急危重症信息化管理系统,从而实现ICU的精细化管理。

4.1 定岗定编

4.1.1 完善岗位说明书,科学设岗。根据岗位特点、岗位性质、工作内容及工作量,完善岗位说明书,并基于学科发展,兼顾学科特性科学设岗:医疗业务岗除考虑病房和门诊外,会诊、应急救援、学科交叉等工作也作为设岗依据,避免岗位重复、岗位闲置及岗位漏设等情况。

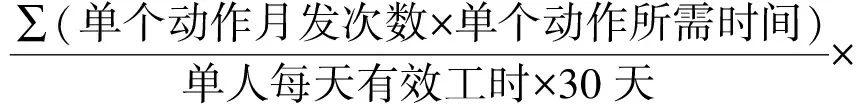

4.1.2 根据实际工作量,测算岗位编制,以住院医师为例。根据实际工作量测算岗位编制:采取一定的程序和科学的方法,对确定的岗位进行各类人员的数量及素质配备。岗位工作量的计算是定编的重点,月总工作量=月例行性工作量+月非例行性工作量,月例行性工作包括交接班、查房、开医嘱、医患沟通、书写病历等,计算公式为月例行性工作量=每日照顾每床病人时间×床位数×床位使用率×30天,月非例行性工作包括各项操作、抢救、带病人外出检查等,计算公式为月非例行性工作量=非例行性工作月发生频次×单次时间。数据的获取主要通过两种方法,包括数据调取和临床调研,首先是调取ICU人员配备、人员变动、借积休记录、排班表、核定床位数、占床日、床位使用率、出入院人次、转入转出人次、例行性项目月发生频次收费项目根据收费明细调取,非收费项目根据医嘱及护理记录调取。临床实地调研主要是对每一个检查、治疗、处置项目的标准作业时间进行记录。包括问卷调查,工作跟踪观察,相关岗位人员的访谈,工作日志的记录,而后绘制各岗位工作流程图,进而能够全面、快速观、动态地了解工作量的实际情况,避免遗漏、不足和情感的偏移。公式如下:

编制人数=

有效工作时间是指从事医疗活动等工作的时间,不包括与工作无关的交谈、小憩等,单人每天有效工作时间=8小时×0.8,0.8表示工作效率。以上计算均为白班工作量,在实际临床工作中夜班值班工作由住院医师轮岗,考虑到休息和夜班因素,故乘以休假系数。

4.1.3 编制测算结果(住院医师岗位为例)。ICU开放床位25张,住院医师月总工时1 234,测算编制人数11人,每2.25张床应配备1名住院医师,而ICU的实际在岗住院医师仅7人,与测算编制人数之间存在一定差距。

4.2 完善绩效管理及分配体系,提升工作人员积极性

绩效管理是一种涉及经营运作各个层面,并且直接或间接影响成本、质量、经济效益指标的管理机制。在进行绩效管理工作是,“绩效”更适宜理解为具体的行为过程,以及这些行为所达到的结果。绩效管理体系的设计原则主要包括规划、发展、评估、激励与支持:规划是根据医院的战略目标、学科发展建立目标;发展是根据需要进行人、财、物等的资源配置;评估是对质量、效率、流程优化等方面进行分析改进;激励与支持是对医院的公益性与服务性进行总结与激励。绩效考核目标的设定要遵循SMART原则:目标明确的、可量化的、经过努力可达到的、与工作相关的、有时限性的。绩效分配的原则是优劳优得、岗变薪变、统一定岗、统一定责、统一定薪。根据以上绩效管理、评价及分配原则,以及国内外绩效管理成功的案例,我院绩效改革的讨论方向如下:

手术科室医师绩效核算主要运用以资源为基础的相对价值比率(Resource-Based Relative Value Scale,RBRVS)原理核心思想[2],以资源消耗为基础,以相对价值为尺度,用以支付医师劳务费用,主要根据医师在提供医疗服务过程中所消耗的资源成本来客观地测定其费用,对任何单一医疗服务行为的精确点值的精细化计算模式,完全针对医院的自身运营背景,对医院外科医师所包含的各项服务,结合医改政策,计算、建立每项工作的合理服务点值及手术系数,并结合科室关键绩效指标的考核情况,确立外科医师绩效方案。任何单一服务点值全院标准统一,同质化考核工作量,同工同酬,公开透明[3-4]。

非手术科室医师的绩效核算则主要运用疾病诊断相关组(Diagnosis Related Groups,DRGs)的原理,根据疾病的诊断、伴随症、合并症、手术及治疗操作等临床情况,按临床病情复杂程度的同质性和医疗资源消耗(住院日、住院费用)的相似性,将病例分成若干组群[5],工作量的考核主要参照DRGs群组权重系数,并综合其他的关键绩效考核指标,比如工作效率指标、卫生经济学指标、成本管控等综合进行绩效的核算。DRGs在风险调整上具有较好的合理性和有效性[6],其作为风险调整工具,由于标准一致,计量得出的产能、效率、质量等指标可用于比较不同专业、不同医院、不同医师之间的差异,从而充分调动工作人员的积极性。

护理人员的绩效建立以护理单元为主体的考核机制,再根据实际工作量及关键绩效指标的考核情况进行调整,比如ICU的护理单元绩效与该护理单元的工作负荷等级系数、护理岗位专业等级系数、管理岗位系数以及成本管控、质量、效率等指标有关。

行政后勤人员的绩效可采用总额预算制,具体分配时主要依据岗位、任职年限、工龄以及关键绩效指标的考核等。

4.3 完善信息化转科流程

比如ICU病人病情稳定后,由ICU医生确认需转往科室,并在HIS提交转科申请,24小时内相关科室进行会诊,并作出书面回应:是否接收患者,同意接收则病人转科,拒绝接收需说明理由。24小时未作出回应或者无故拒绝病人的科室交由相关部门处理。该流程具有以下优势:第一,实现ICU病人转入转出信息化管理,转科流程更加规范合理;第二,避免有些科室因为经济或其他原因选择性收治病人;第三,一定程度地保证ICU病人转出通道通畅,加快周转,减少过度医疗,从而降低病人的医疗费用。为了保证接收科室的利益,建议药占比、平均住院日等绩效考核指标ICU与各科室分开结算。

4.4 建立医院急危重症信息化管理系统

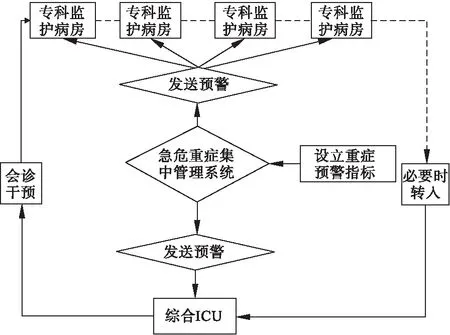

第一步:针对各专科监护病房,建立医院急危重症信息化管理系统(如图1),基地设在综合ICU或者信息中心。

第二步:设定重症预警指标,当病人指标达到预警标准时,系统自动发送预警,专科及综合ICU在接到预警信息后,及时进行干预处理,必要时将病人转入综合ICU,以免错过最佳救治时机。

第三步:建立急危重症患者查房制度,综合ICU主任定期现场查房、必要时系统查房。

图1 急危重症信息化管理系统

建立切实可行的急危重症救治信息网络平台,才能更好地整合医疗资源、缩短急救时间、减小空间半径、提高救治效率,比如建立医院急危重症信息化管理系统,及时发现适合进入ICU的病人,避免延迟医疗的发生。该系统具有以下优势:第一,集中掌握全院急危重症病人的医疗信息,通过重症指标的自动预警机制,实现对危重病人的重点管理,国外已有关于脓毒性休克嗅探器[7]以及急性肾损伤嗅探器[8]的相关研究。第二,一体化的信息化管理系统是多条救护链的纽带,在危重患者的抢救或治疗中起到了重大作用,有效地赢得了时间,提高了危重患者的救治成功率,提升了家属的满意度[9]。第三,加强多学科合作,共同促进重症医学的发展。

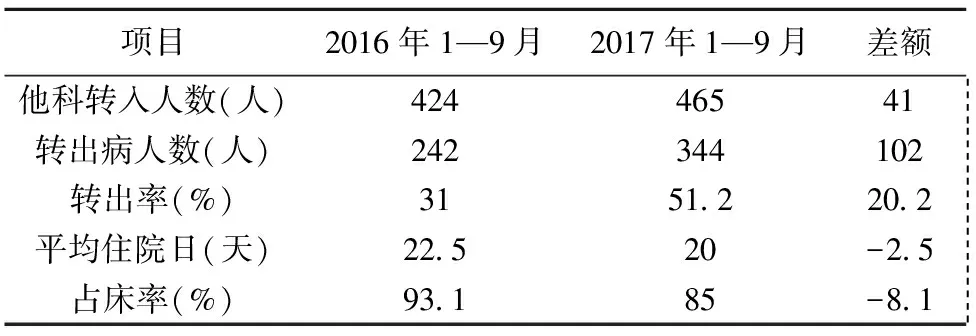

为了进一步落实医疗体制改革,实现现代医院精细化管理,该院于2017年3月组织为期10个月的医院运营管理培训班,逐步落实上述管理措施,合理配置人力资源,充分调动员工积极性,制定ICU的收治和转出指征规范[10],通过信息化转科流程和急危重症信息化管理系统保证病人转出和转入通道畅通,ICU 2017年1—9月转入和转出病人量较2016年同期明显增加,病人转出率增加20.2个百分点,平均住院日缩短,病床周转加快(详见表5),从而减少过度医疗和延迟医疗。

表5 2017年1—9月ICU病人转入转出及床位使用情况

5 讨论

新医改政策强调要提高医院管理水平和能力,强化医院精细化管理,坚持“精、准、细、严”的原则,充分利用信息化手段,从人、财、物、空间、信息、流程等多方面进行管控,强化医疗质量,保障医疗安全,实现精细化管理[11]。

5.1 人力资源的配置

从组织管理的微观角度看,所谓人力资源配置就是通过考核、选拔、录用和培训,把符合组织价值观和发展需要的人才及时、合理的安排所需要的岗位上,形成一定的结构效应,并使之与其他经济资源相结合,使得人尽其才,提高人力资源利用率,最大限度的为组织创造更多效益。而医院人力资源管理指医院通过对其内部人力资源进行全面、科学、有效的管理,使医院员工的潜能得到充分的开发和利用,以保证医院总目标和员工个人目标的顺利实现。

在医院人力资源管理中应遵循以下原则:(1)按功能需求设岗原则,即因事设岗,按岗定人,不能因人设岗,人浮于事;(2)优化结构原则,即促进人员整体结构的优化,使能者上,庸者下,各展所长,各得其所;(3)合理比例原则,即医院各部门之间,各职类、职种、职级之间,相互制约和依赖,客观上要求有合理的比例管理和合理的智力结构;(4)动态发展和人员流动原则,即人力资源的编设一经核编定岗,应保持相对稳定,但合理的人力资源编配,必须在人力资源流动中才能实现;(5)医疗绩效原则。较为合理的人力资源配置,进行优化组合,形成强大的团队合力,充分发挥和利用人力的效能,是探索医院健康发展的长效机制,是医院走质量效益型的发展之路。

5.2 绩效管理

在新医改背景下,绩效管理强调每个岗位的职责,增强医院绩效分配的工作效益,使员工真切地感受到自己的努力对于医院发展的关键作用,增强员工的自我成就感,进而为医院的长效发展注入全新的生命力。但是目前大多医院绩效奖金模式还未完全脱离收入的影响,因此医院绩效分配建设任重而道远,在强化绩效管理的同时建立更适用的考核体系,并且随着卫生体系的完善,绩效管理方案也要不断随之改进和调整,与时俱进,才能推动医院管理、医疗质量、人才储备、可持续发展。

5.3 信息化建设

随着科学技术的不断发展,计算机技术在医院管理中的应用,既是新时期医院管理工作创新和改革的重要途径,也是医院管理工作效率提升、优化医院管理服务的重要手段。伴随着医疗体制改革的不断深入,新时期医院管理手段的不断创新,信息化技术在医院管理中的应用优势正在逐步凸显。信息化能够让复杂的医疗工作变得井然有序、条例清晰,能够提高医院管理工作的效率,在医院财务管理、门诊管理、药品管理、病例管理以及行政后勤的管理中能够发挥十分重要的作用[12]。信息化建设对提高医院管理工作质量和水平具有十分重要的意义,做好医院管理工作方法和方式创新,促使医院获取更好的经济效益和社会效益,为公众提供更好的医疗服务,从而有效地推动医院精细化管理的发展。

5.4 医疗资源的利用

在我国,经常有一些病情适合ICU救治的病人,因经济能力不足而无法进入ICU; 另外一些病情平稳应转出ICU,或丧失治疗价值的病人,由于经济状况良好,反而延长在ICU的治疗时间。由于医疗资源尤其是ICU重症救治资源昂贵而有限,床日成本较高,病人的花费也很高,因此合理利用重症救治资源,保证危重病人的及时救治就显得尤为重要。

[1] 王兴勇,卢仲毅,贾慧群,等.完善重症监护室功能,使绿色通道更畅通[J].现代医院,2002,2(2):23-24.

[2] 蔡战英.RBRVS在绩效奖金分配体系中的应用[J].中国医院,2015,19(7):56-57.

[3] 吴剑,叶金松,高峰,等.RBRVS评估系统在医师绩效管理中的实践和体会[J].中国医院,2013(2):49-51.

[4] Laugesen MJ.The Resource-Based Relative Value Scale and Physician Reimbursement Policy[J].Chest,2014,146(5):1413-1419.

[5] 简伟研,胡牧,张修梅.诊断相关组(DRGs)的发展和应用[J].中华医院管理杂志,2011,27(11):817-820.

[6] 郝晋,王力红,李小莹,等.DRGs与传统指标在主诊组服务能力评价中的比较[J].中国医院管理,2016,36(5):46-48.

[7] Herasevich V,Pieper MS,Pulido J,et al.Enrollment into a time sensitive clinical study in the critical care setting:results from computerized septic shock sniffer implementation [J].J Am Med Inform Assoc 2011,18(5):639-644.

[8] Ahmed A,Vairavan S,Akhoundi A,et al.Development and validation of electronic surveillance tool for acute kidney injury:A retrospective analysis [J].JCrit Care,2015,30(5):988-993.

[9] 张日军.急救重症绿色通道建设与管理的探讨[J].中医药管理杂志,2011,19(4):371-372.

[10]董军.知道做到:从JCI认证到医院评审[M].北京:光明日报出版社,2012:449-450.

[11]钟军.新医改政策解读与新形势下医院的经营管理策略[J].中国卫生产业,2017,14(9):141-142.

[12]吴炳群.计算机技术在现代化医院管理中的应用[J].电脑知识与技术,2016,12(16):28-29.