龙山凤水一笈游 铁笔横扫千年篆—从安徽博物院藏品看邓石如的艺术成就

2018-06-01张飞莺

◇ 张飞莺

(作者为安徽博物院研究馆员)

邓石如为我国清代书家巨擘、碑学开拓者和奠基人、印坛邓派(亦属皖派)篆刻首创者和细朱文发展转折的领军人物,在中国书法、篆刻史上均占有重要历史地位。

其以一介庶民的身份一担书一游笈,在艰苦的环境中孜孜不倦地学习和磨炼书法篆刻技艺,挥舞着如椽的铁笔跨越了艺林贵贱的界线,这是他与巨大的书法艺术成就一起留给我们后人一笔宝贵的精神财富。

一、邓石如生平简介

邓石如(1743—1805),原名琰,因避嘉庆(颙琰)讳,遂以字行,后更字顽伯。因居皖公山下,又号完白山人、笈游道人、凤水渔长、龙山樵长、古浣子等。安徽怀宁人。石如出生于寒门,祖、父均酷爱书画,皆以布衣终老穷庐,一生平民社会地位低下。其父只是一个乡村教师。邓石如9岁时随父在私塾读过一年书,10岁便因家贫辍学。后以采樵贩饼糊口谋生,同时在其祖父(库邑生)父亲(私塾师)的影响下,于艰难困顿中坚持自学,模仿汉人印篆及隶书。17岁写篆书崭露头角,并开始了靠写字、刻印谋生的艺术生涯,至20岁左右在家乡设馆任童子师,因不耐学生憨跳而舍去。后由祖父携至寿州教蒙馆训蒙,名振乡里,在家乡设馆,任童子师。21岁丧妻后,遂一肩一笈书出行,以卖字刻印为生,江湖游食抚痛。

乾隆三十九年(1774)32岁时,邓石如复至寿州教书,在寿州结识了当时循理书院的主讲兼知名书法家梁巘(亳县人,以善摹李北海书名于世),并常为寿春循理书院诸生刻印和以小篆书写扇面,因而深得梁献的赏识。梁惊叹邓的笔力雄浑,把他推荐去江宁(今南京)举人梅文鼎曾孙梅镠家学习,成为梅家的座上客。

梅家是宋以来的望族,既为北宋以来江左甲族,又是清康熙御赐翰墨珍品最多的家族。梅氏家藏丰富,除秘府异珍外,秦汉以后历代许多金石善本、碑版刻石拓片无所不备。丰富精良的收藏牢牢地吸引了他,邓石如在梅家一住就是八年。他每日起早贪黑,纵观博览了其收藏的金石善本之后,又苦下其功悉心研习,寒暑朝夕不辍地对各种名碑名帖临摹百遍以上。在汗牛充栋的金石古董中纵观博取、孜孜勤学,前五年专攻篆书,后三年学汉分,致使眼界大开、下笔有灵,为今后的书法、篆刻创作打下了坚实的基础。经过艰苦锤炼,终于形成了篆隶真行草各体皆备、自成一家的大家艺术风范。

乾隆四十七年(1782),40岁的邓石如艺成离开梅家,便一肩一笈书,从此开始了他行万里路的壮游生涯。邓石如一边遍游各处名山胜水,一边混迹士大夫达官显贵之间以书自给鬻活。

在去扬州游览过程中,邓石如又结识了皖籍书家程瑶田和毕兰泉。

当邓石如游过庐山、黄山之后来到歙县时,更结识了清代名书家、进士张惠言、徽派著名金石学家方君任和溪南经学家程瑶田,以及翰林院修撰、精于篆籀之学的金榜等人。

金榜荐之于太子太傅户部尚书曹文埴,曹嘱邓作四体千字横卷,一日而成。曹文埴看后,叹绝不止。在社会名流的推奖下,使他名声大振,响誉书坛。

乾隆五十五年(1790),乾隆皇帝80寿辰之际,户部尚书曹文埴入都祝寿,邀其同往。48岁的邓石如随曹入京后,为当时的大书法家相国刘墉、鉴赏家左都御史陆锡熊所惊异,又受到陆锡熊的盛赞,被誉为“千数百年无此作矣”。

但是邓石如的高妙书法和雄健的风格却遭到了以内阁大学士翁方纲为代表之当时宫庭书家们极力的抵制和排挤,及至刘墉左迁、陆锡熊暴卒之后,便被迫顿踬出都。

乾隆五十六年(1791),经曹文埴介绍至兵部尚书两湖总督毕源节署(署武昌)作幕宾,并为毕源子教读《说文字原》三年。52岁辞归时毕沅制铁砚相赠,砚背铸有“笈游道人”四字。后邓石如遂将书斋取名为“铁砚山房”。

乾隆五十九年(1795),52岁的邓石如由武昌回故里,晚年仍然游兴不减,常游于镇江、南京、扬州、常州、苏州、杭州等地。足迹所到,不仅搜求金石,拜访同道,而且往往借江山之助发其书兴,书刻艺术勇猛精进,愈臻化境。

嘉庆八年(1803),邓石如60岁笈游京口时结识包世臣,授书三年,并示以书法要诀:“疏处可以走马,密处不使透风,常计白以当黑,奇趣乃出。”包以其法验六朝之书,均与古人相合。

嘉庆九年(1804),邓石如61岁归还故里时,家徒四壁,仅一方铁砚和一对白鹤。

嘉庆十年(1805),63岁收录门生程蘅衫为徒,并为篆书《张子西铭》。又应邀前往知泾县为书八块大篆、小篆、分书、行楷各体书碑,但仅书一碑既因病归家,卒于“铁砚山房”。安葬于故里时凤台知县,舆地学家李兆洛为之撰写了墓志铭。

二、伟大的书法贡献

邓石如是清中期享誉书坛的金石书法家。20多岁始,他即获得当时书坛理论权威、经学宿儒、金石学家及文坛泰斗们的诸方赞誉。邓石如穷尽一生精力,筚路蓝缕,锐意创新。他的书法不仅五体兼擅,而且形成了“邓派”书法艺术。他在清代书坛宗董台阁萎靡不振的局势下,敢于另僻蹊径奋力擎起了研习碑学的旗帜,以巨大的影响活跃了清代书坛。

邓石如一生为我们留下了大量的书法珍品。《邓石如书法篆刻全集》收有篆书49件,隶书45件,楷书14件,行草18件。安徽博物院亦藏有其书法22(56)件套,其中不乏珍品,并有绝笔之作。

安徽博物院珍藏有其隶书作品14(34)件套,如《庾子山至仁山铭》轴、《咏方子云案头牡丹花诗》轴、《赠甸园二兄大人词赋》轴、《赠张翰风颜氏家训》轴、《赠见源禅友世虑全消》四条屏、《敖陶孙诗评》十条屏等。邓石如的隶书纯从汉碑中走来,却遗貌取神,得磅礴飞动奇之趣。盖因长期浸淫汉碑的实践而获益甚多,其喜以用篆籀之笔略掺行草之意写隶。又佐以魏碑的气力,中锋运笔,逆入平出,风格自然独树一帜:结体紧密,体方势圆。貌丰骨劲,雄浑大气。于紧密遒古中兼有三国及北魏朗健书风,从而使清代颓萎的隶书面目掁之一新。邓石如成为清代书坛上继郑簠、金农之后的一代隶书大师。

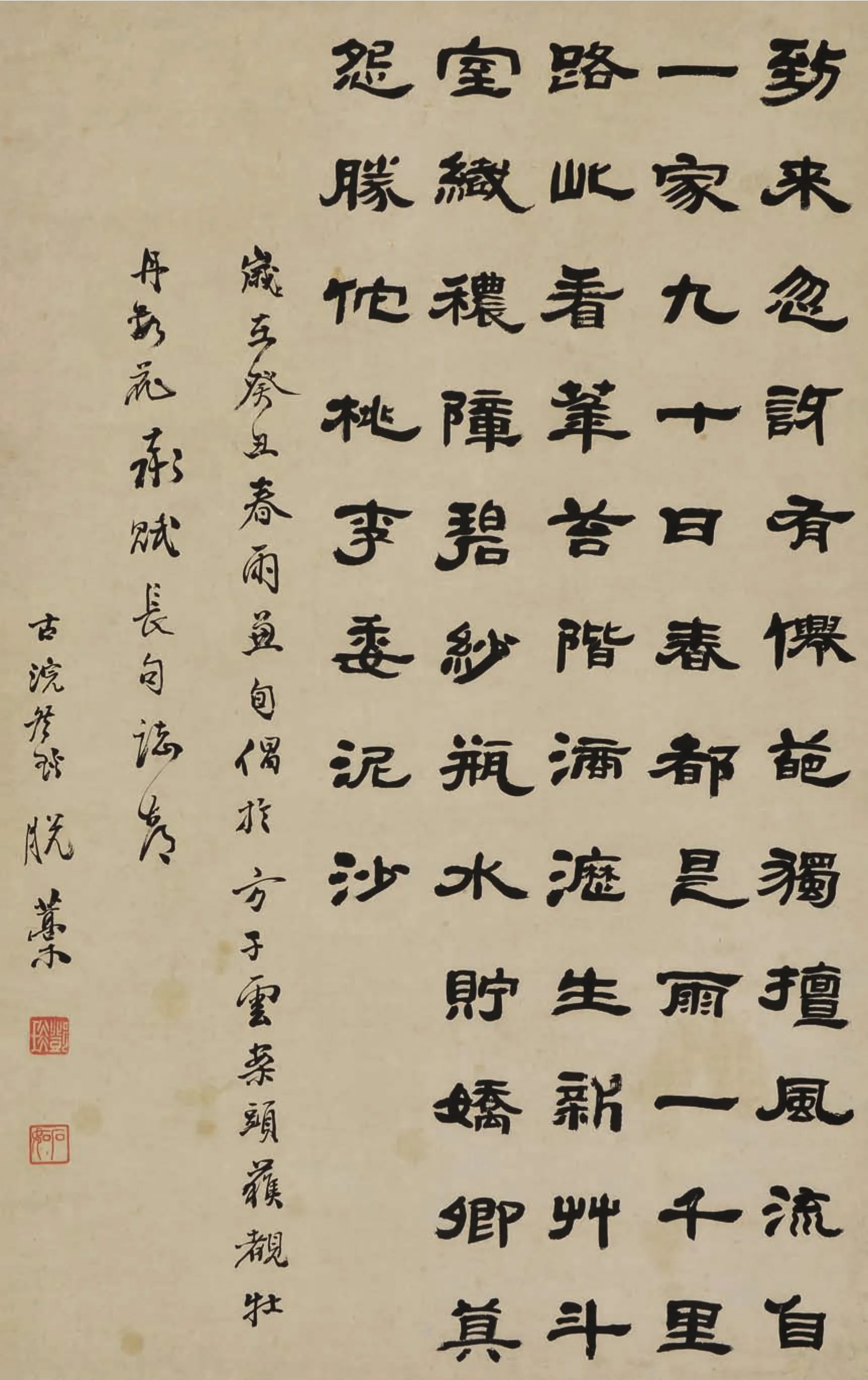

[清]邓石如 隶书咏方子云案头牡丹花诗轴 88cm×51.8cm 纸本 1793年 安徽博物院藏释文:到来忽讶有仙葩,独擅风流自一家。九十日春都是雨,一千里路此看花。苔阶滴沥生新草,斗室纤秾障碧纱。瓶水贮娇卿莫怨,胜他桃李委泥沙。岁在癸丑,春雨兼旬,偶于方子云案头独覩牡丹数花,承赋长句志喜。古浣邓琰脱稿。钤印:邓琰(白) 石如(朱)

安徽博物院藏有其楷书3(6)件套:《裳铭履铭床铭被铭屏风铭地铭》楷书四条屏、《都门寓庐记古》四体书屏之楷书、《赠曹俪笙老先生论古人》四体书之楷书。邓石如的楷书未依时习从唐楷入手,而是追本溯源六朝碑版,直接取法魏晋南北朝体势,兼崇欧阳询父子体势,故而得以为真书在学习和继承传统方面开拓了更加广阔的途径。其楷书以方笔居多,笔画使转蕴含隶意,结体不以横轻竖重、左低右高之法,妍媚时尚而求平稳方正、斩钉截铁的笔法,整肃秀逸与欧禇暗合、古茂浑朴的风格与当时雍容华贵的馆阁体判然异途,表现出勇于探索的创新精神。

安徽博物院藏有邓石如的行草书作品6(7)件套:题匾《敬时爰日之庐》横披,《和大观亭西泠女史题壁诗并序》横披,《小简及路程单》斗方、小简、路单,行草书《寓皖口僧舍五言诗》单页,《都门寓庐记古》四体书屏之行书,《赠曹俪笙老先生论古人》四体书屏之行草书。邓石如的行书巧妙地用融入了篆隶的笔法和北魏书意的旨蕴,写得结体方园兼行、空灵畅达多趣。草书则宗晋唐草法,行笔迟留涩进,锋杀翻转持重,时而略带颤掣波动,望之气象开阔,意境苍茫。由于他的行草书打破了明清时代书坛帖学行草书体圆熟平顺的法度,从而给当时帖学流行的软媚书坛新增了一股蓬勃郁发的生命力。

安徽博物院藏有邓石如的行草书作品3(4)件套:《赠华南学长先生》七言联、《都门寓庐记古》四体书屏之篆书、《赠曹俪笙老先生论古人》四体书屏之篆书。

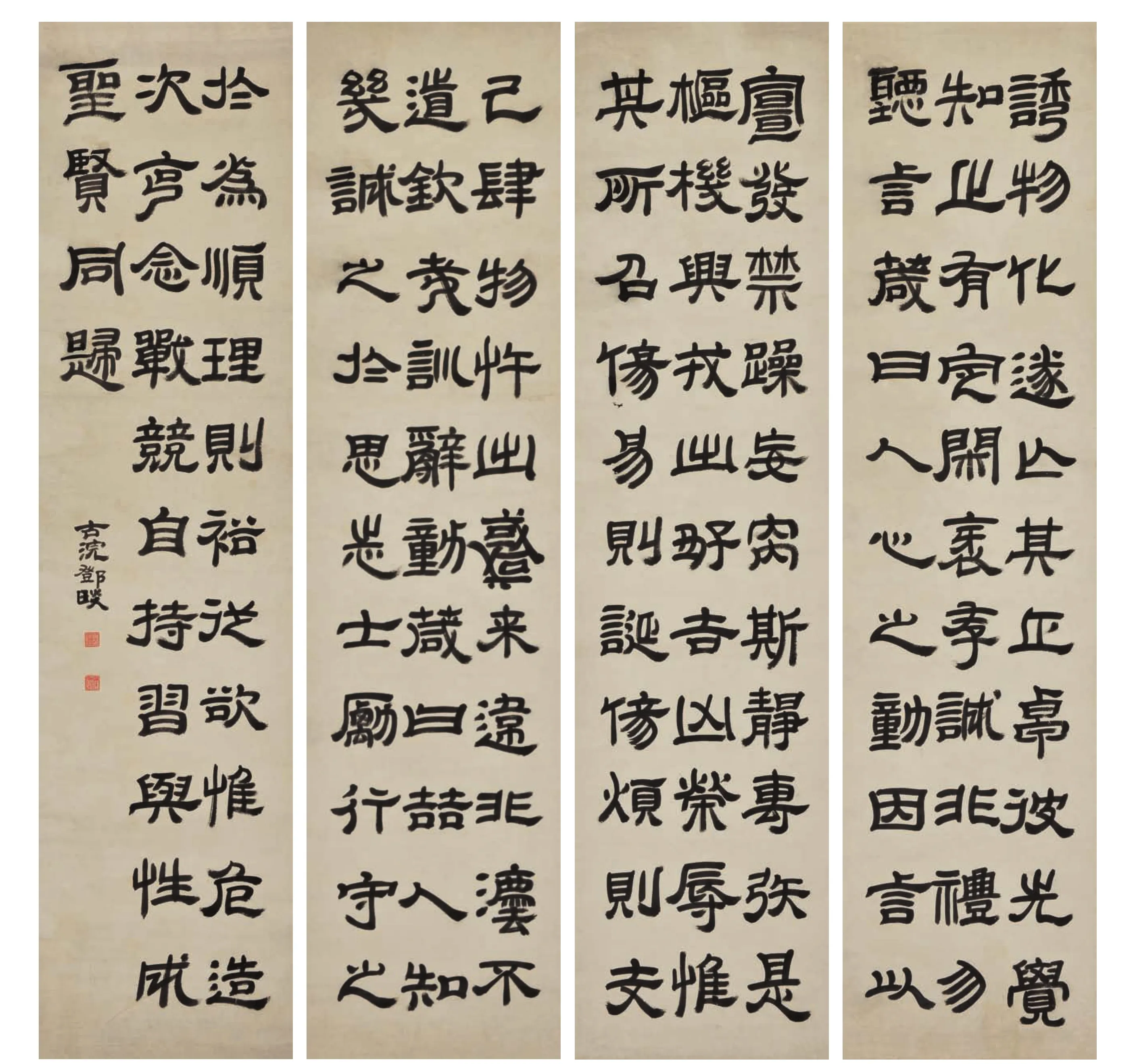

[清]邓石如 隶书程子四箴视听言动辞铭四条屏 155.5cm×39cm×4 纸本 安徽博物院藏释文:……诱物化,遂亡其正。卓彼先觉,知之有定。闲褒孝诚,非礼勿听。《言箴》曰:“人心之动,因言以宣。发禁躁妄,内斯静专。矧是枢机,兴戎出好。吉凶荣辱,惟其所召。伤易则诞,傍烦则支。己肆物忤,出或来违。非法不道,钦哉训辞。”《动箴》曰:“喆人知几,诚之于思。志士励行,守之于为。顺理则裕,从欲惟危。造次亨念,战竞自持,习与性成,圣贤同归。”古浣邓晱。

总观邓石如的书法艺术,在其四体书法中以篆隶最为出类拔萃,而尤数他那结体略长的小篆书成就最大,楷、行、草次之。清代学者、书法家、书学理论家包世臣(1775—1855)在《艺舟双楫》中对邓石如所做出巨大贡献的篆书盛赞曰:“完白山人篆法以二李(李斯、李阳冰)为宗,而纵横阖辟之妙,则得之史籀,稍参隶意。杀锋以取劲折,故字体微方,与秦汉瓦当额文为尤近。”

三、卓越的篆刻成就

邓石如既是一位伟大的书法家又是一位杰出的篆刻家,他的篆刻主要得力于书法。由于他书法上的深厚造诣,尤其吸收了汉碑中的《祀三公山碑》《禅国山碑》中精妙的篆体结构,从而能够以破简化蝶,在镌刻中完全不受传统汉印文字法式的约束,创造性地将在书法上的苦心钻研所悟出的“求规之所以为圆,与方之所以为矩者”的妙理,以及对篆体的书写功力巧妙地运用到奏刀的实践上,大胆地参用蚕蛹小篆和碑额等秦汉体势笔意入印,使书法笔意与篆刻刀技得到了有机的结合互渗。在凝练苍朴的铸凿之刀中融入柔毫长锋的韵味,书法与篆刻相辅相成,开创了篆刻史上具有写意倾向的艺术新手法。

邓石如篆刻的艺术主要表现在印朱文方面,刀法上善于融会贯通并能够化浙派的秦汉正方为邓氏圆润,化浙派的平稳文儒为皖人的激情流动,化规整的切刀为有节奏的冲刀,化印宗秦汉印内求印为书印结合的印外求印和印从书出。这在明清时期自文、何以来,包括浙、皖两派的篆刻家以至于整个印坛无不谨守汉印法度、以工稳精致为尚的印坛上独树一帜,成为中国印学史上“以书入印,印从书出”的典范。

无论是在篆刻实践还是理论主张上,都能广采博取,不薄今人厚古人。他借鉴了扬州画家罗聘“刚健婀娜”的画梅理论,将粗犷劲健的阳刚与纤弱婀娜的阴柔相融为相辅相成的一体,使篆刻作品达到了完美的艺术境界,致使明末朱简、汪关所追求倡导的在篆刻中表现笔墨情趣的主张得以实现,创造了既刚健婀娜、生动灵捷又雄浑古朴、多姿多彩的印章体式。他又在篆刻中提出“疏可走马,密不漏风”和“计白当黑,奇趣百出”的理论,并首创在篆刻作品中表现岀疏密开合、轻重呼应的艺术风格,着力于稳健工致转向自然抒情,树立了清代印坛新的章法审美意识。

在邓石如勇于创新的精神影响下,清代篆刻技法于艺林中的参考范围和知识领域得以拓宽,从而冲破当时只取秦汉的局限,为拘板守旧的印坛增添了新鲜血液的因子,使印坛面貌为之一变。更引导了徽派篆中所流行的明人圆朱文一路转面貌向轻松随意、自由洒脱的新颜。继而开创出“皖派”中具有抒情写意的风格的“圆劲”的一派,风格苍劲庄严,流利清新,一洗过去刻板拘谨之风,既得浙派的阳刚之妙,也能够得到徽派的阴柔之美,成为我国篆刻史上一个划时代的创新。与当时的徽、浙两派形成印坛上三足鼎立局面,后世称之为“邓派”。

邓石如篆刻作品原石流传极少,据载有:“江流有声断岸千尺”“我书意造本无法”“淫读古文日闻异言”“家在四灵山水间”“意与古会”“笔歌墨舞”“城一日长”“灵石山长”“春涯”“半千阁”“完白山人篆刻偶存”。

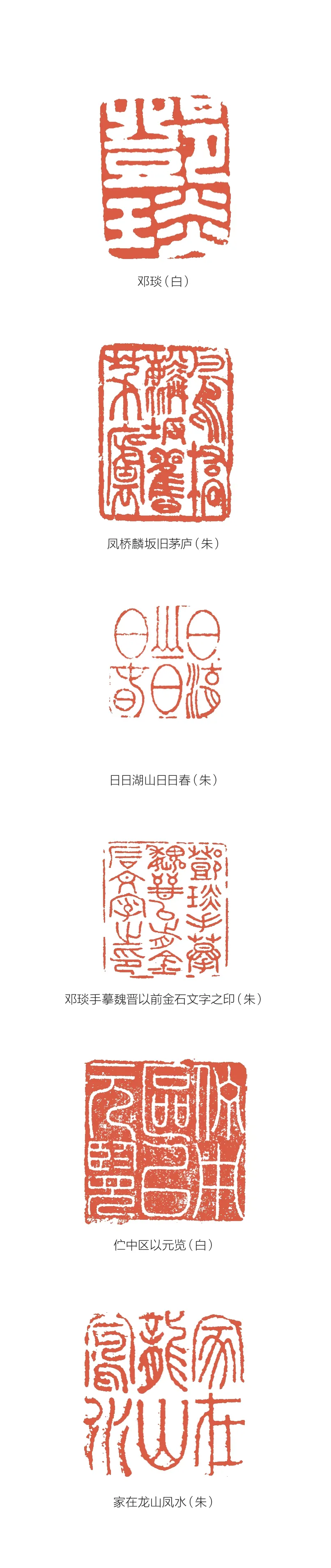

安徽博物院珍藏的邓石如书法作品中共见有其亲手镌、钤印章33枚,其中反映艺术之辛艰辛的名印22枚:“石如”二字朱文正方印、“石如”二字白文双边方印、“石如二字白文竖长方印、“邓琰”二字白文正方印、“邓琰”二字白文正方印、“邓石如”三字白文正方印、“邓氏顽伯”四字白文正方印、“邓氏完白”四字白文正方印、“顽伯”二字双边白文正方印、“顽伯”二字双边朱文正方印、“顽伯”二字朱文双边横方印、“邓石如字顽伯”六字白文双边正方印、“邓氏完白”四字白文正方印、“完白山人”四字朱文正方印、“完白山人”四字白文竖长方印、“字叔华”三字朱文正方印、“邓琰”二字白文双边正方印、“石如”二字白文双边正方印、“完白山人”四字朱文正方印等;讴歌家乡山水之美的闲章11枚:“凤水鱼长”四字白文竖长方印、“笈游道人”四字朱文竖长方印、“具体而为”四字朱文正方印、“家在龙山凤水”六字朱文无边正方印、“家在龙山凤水”六字朱文无边横方印、“家在四灵山水间”七字朱文正方印、“凤桥麟坂旧茅庐”七字朱文竖长方印、“日日湖山日日春”六字朱文正方印、“邓琰手摹魏晋以前金石文字之印”十四字白文竖长方印等。

邓石如存世的印集有《完白山人篆刻偶成》《完白山人印谱》《邓石如印存》等。《邓石如书法篆刻全集》收有其篆刻249方、边款84枚,成书1200页。

四、丰富的诗文唱咏

邓石如虽然终生未仕,以布衣终老,但却出身书香门第,不仅才情出众,而且襟怀坦荡。他的诗文亦出类拔萃,为当时的文坛俊杰们所推崇。邓石如的诗词早期风格清新淡雅,有王孟韦柳山水景物诗之韵;晚年一变为苍凉雄浑、沉郁愤越之情调,颇有广陵放翁之味。其《铁砚山房诗》125首,文稿4篇,《陈寄鹤书》离奇深丽,洋洋洒洒,可谓蔚为大观。

对于邓石如的诗词成就,当时的朝廷重臣户部尚书曹文埴为之盛赞曰:“非破万卷书者不能为之。”

五、古今论者评价

邓石如精湛的书法篆刻造诣,时人对邓石如的书艺评价极高,称之“四体皆精,国朝第一”。他的书法在当时既已受到世人的重视。从达官贵人到在野平民,无不对其评论盛赞。

曹文埴:“此江南高士邓先生也,其四体书皆为国朝第一。”

包世臣《艺舟双楫》:“神品第一”。在《国朝书品》中将邓石如的篆隶列为神品,真书列为妙品上,草书列为能品上,行书列为逸品。

赵之谦:“国朝人书以山人为第一,山人以隶书为第一;山人篆书笔笔从隶书出,其自谓不及少温当在此,然此正自越少温,善易者不言易,作诗必是诗,定知非诗人,皆一理。”

沙孟海《近三百年的书学》:“清代书人,公推为卓然大家的,不是东阁学士刘墉,也不是内阁学士翁方纲,偏偏是那位藤杖芒鞋的邓石如。”

沙孟海在《近三百年的书学》著作中又说:“清代书人,公推为卓然大家的,不是东阁学士刘墉,也不是内阁学士翁方纲,偏偏是那位藤杖芒鞋的邓石如。”

《中国书法鉴赏》:“邓石如书法以篆隶为最高,他的小篆以李斯,李阳冰为师,结构略长,富有创造性地将隶书笔法糅合其中,大胆地用长锋软毫,提按起伏,大大丰富了篆书的用笔,特别是晚年的篆书,线条圆涩厚重,雄浑苍茫,开创了清人篆书的典范。”

魏稼孙评价他的书法篆刻为“其书由印入,其印由书出”。

陈振濂《日本藏邓石如书法精选》:“清代碑学巨擘邓石如,是一个被当时人誉为‘四体书皆国朝第一’的书坛人家。其实‘第一’与否,并不值得过份计较。事实上要诸体皆为第一,也有点勉为其难。但邓石如在清中期以一己之力开宗立派、登高一呼,使书法几千年帖学传统风气为之一变,这却是个不争的事实。与种种可能溢美的‘第一’相比,邓石如是一个不可或缺的书法史上的历止人物,他的努力改变了书法的新航向,这也许是一个更高也更贴切的评价。”

艺林中私淑摹习邓石如者众多,在传世书画作品中亦见有容像、行乐图、墓志铭等多种,安徽博物院既藏有时人所作邓石如的容像及墓志铭3(9)件套,其如:无款《邓石如立像》立轴、黄景峰写照阎竹宾补景《完白山人放鹤钓鱼图》通景屏、李兆洛楷书《邓石如墓志铭》册页。

六、重要的历史地位

清代中叶是中国书法史上一个风云剧变时期,艺林中书坛、印坛均呈现出奇姿异态的繁荣景象。纵观清代书法诸家阵营,邓石如真、草、隶、篆无一不工,而尤以隶篆功力最深,并创立的皖派篆刻影响巨大,不愧为一位承前启后、富有创新精神的书法家和篆刻家。其卓越的成就对于后世弘扬民族传统书法艺术有着深远的影响。

邓石如那郁勃跌宕、具有阳刚之美的奇雄书法艺术造诣,对后世书法发展的影响是极其深远的。不仅是在清代,近现代的书法家受到他影响的有吴让之、赵之谦、吴昌硕、康有为、黄士陵、徐三庚、黄宾虹等。凡论书法,人们无不对其推崇备至。因此说邓石如的书法艺术是我国书法史上一座杰出的丰碑。

虽然邓石如并不以篆刻方面的成就面向社会,遗存实物亦不过三十方,但这些都不能影响他作为开宗立派人物的历史地位。他通过自悟将隶书的笔意糅合到篆书的创作当中进行改良,使千年来神秘的古玉筯篆突破了高深樊篱走向民间,为清代篆书开辟了一个新天地。而“印从书出”的创意,则将包含个人精神学养、情感审美的书法艺术融入篆刻之中,在创作过程中达到了内容与形式的高度统一,以实现书印合一的成就,深刻地改变了中国印学史的走向。

在艺术理论方面,书法上他所倡导的“疏处可以跑马,密处不使透风”的审美理念,以及篆刻章法上讲究“分朱布白”“铁钩锁”的技巧,成为后人孜孜习尚的一种艺术风格。

邓石如作为庶民书法家励志奋进的毅力和顽强不屈的意志品质,当是使他得以在清代书法史上占据崇高地位的关键。我们今天研究和宣传邓石如的书法,不仅是因为他在当时振兴碑学、力挽颓风方面发挥了巨大作用,更重要的是其由“少时未尝读书,艰危困苦,无所不尝”到成长为一位伟大的艺术巨擘,所具备坚定不移的人生信念和刻苦磨炼的奋斗精神。

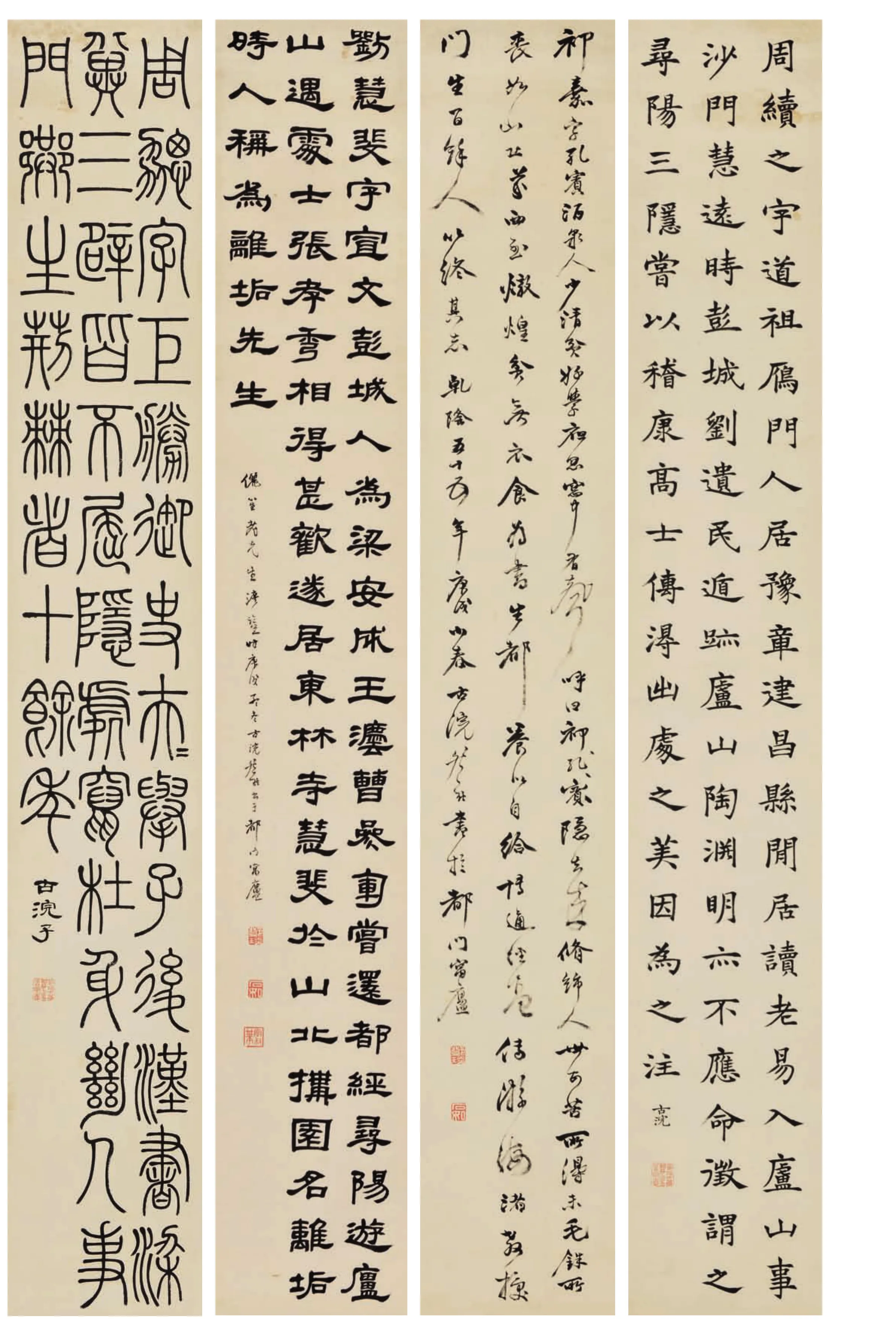

[清]邓石如 四体书屏 134.5cm×20cm×4 纸本 1790年 安徽博物院藏释文: 周续之,字道祖,雁门人,居豫章建昌县。闲居读老易,入庐山事沙门慧远。时彭城刘遗民遁迹庐山,陶渊明亦不应命征。谓之『寻阳三隐』。尝以稽(嵇)康《高士传》得出处之美,因为之注。古浣。祁嘉,字孔宾,酒泉人。少清贫好学,夜忽窗中有声呼曰:『祁孔宾、祁孔宾,隐去来!』修饰人世甚苦,所得未毛铢,所丧如山丘。前西至炖(敦)煌,贫无衣食,为书生都养以自给,博通经卷,传游海渚,教授门生余人以终其志。乾隆五十五年庚戌小春古浣邓琰书于都门寓庐。刘慧斐,字宣文,彭城人。为梁安成王法曹参军。尝还都经寻阳,游庐山,遇处士张孝秀,相得甚欢,遂居东林寺。慧斐于山北构园,名离垢,时人称为离垢先生。俪笙老先生清鉴。时庚戌孟冬,古浣邓琰,书于都门寓庐。周勰,字巨胜,御史大夫举子。后汉书梁冀三辟皆不屈,隐年窜杜身,(身,杜)绝人事,门巷生荆棘者十余年。古浣子。钤印:邓琰手摹魏晋以前金石文字之印(白) 邓琰(白) 字叔华(朱) 邓琰手摹魏晋以前金石文字之印(白)