布衣与簪裾:科举下的徐渭董其昌画风

2018-06-01孙明道

◇ 孙明道

一、布衣、簪裾与科举制度

董其昌在一款题跋中说:

宋迪,侍郎。燕肃,尚书。马和之、米元晖,皆礼部侍郎。此宋时士大夫之能画者。元时惟赵文敏、高彦敬,余皆隐于山林,称逸士。今世所传戴、沈、文、仇,颇近胜国。穷而后工,不独诗道矣。予有意为簪裾树帜,然还山以来,稍有烂熳天真,似得丘壑之助者。因知时代使然,不似宋世士大夫之昌其画也。〔1〕

这里,董其昌(1555—1636)充满了对那个“士大夫之昌其画”的业已逝去的“宋世”的向往,称元时的文人画家为“逸士”,明代文人画家沈周、文徵明则与职业画家戴进、仇英并列,不是“士大夫”,似乎也不能称为“逸士”。董其昌明确感觉到了宋与元明之间文人画家的身份差别,所以说“今世所传戴、沈、文、仇,颇近胜国”。董其昌所谓“予有意为簪裾树帜”,充满了对文官兼画家如宋迪、燕肃、马和之、米元晖、赵文敏、高敬彦等人的身份认同。

“布”是麻、苎、葛等织物的统称。庶人通常以“布”为“衣”,所以“布衣”特指下层士人,如《战国策》卷十九:“苏秦从燕之赵,始合纵,说赵王曰:‘天下之卿相人臣,乃至布衣之士,莫不高贤大王之行义……’”〔2〕“布衣在广泛的意义上指庶人,但特指没有功名的知识分子。农夫樵人引车卖浆者流虽无功名却不能妄称布衣……称布衣者虽无功名,但不表示绝意科举仕途……”〔3〕根据这个定义,徐渭是一位典型的布衣。而明代那些经过科举考试成为士大夫的文人,譬如董其昌,在成为“簪裾”之前,也是布衣。

“簪”是稳定发髻或冠的长针,“裾”是袍服的衣襟或袖子。在中国古代,“簪”或“裾”都是达官显贵者的服饰,所以以“簪裾”代指达官显贵,如庾信(513—581)《奉和永丰殿下言志十首》之一:“星桥拥冠盖,锦水照簪裾。”〔4〕在科举时代,“簪裾”是布衣文人实现身份转换的梦想,譬如《全唐诗》卷四十四韩思彦《酬贺遂亮》诗曰:“簪裾非所托,琴酒冀相并。累日同游处,通宵款素诚。”〔5〕卷五二六杜牧(803—852)《南楼夜》诗曰:“枕上暗惊垂钓梦,灯前偏起别家愁。思量今日英雄事,身到簪裾已白头。”〔6〕

[明]徐渭 墨花图册之二 30.4cm×35cm 纸本设色 故宫博物院藏

隋唐开始推行的科举考试制度,可以帮助布衣文人实现向簪裾的身份转变。钱穆先生说,在汉为选举,在唐为考试,唐代的科举考试是政府管理从过去的门第特殊阶层向非门第中人开放的新制度〔7〕。科举改变了中国的社会结构,推动了魏晋以来门阀士族的瓦解,并造就了中国社会上下阶层的流动,从此中国文人的社会身份不再受门第影响,而由考试决定。在由考试推动的社会阶层的流动中,文人积极投身其中,如苏轼(1037—1101)所说:“上以孝取人,则勇者割股,怯者庐墓。上以廉取人,则弊车、羸马、恶衣、菲食,凡可以中上意者无所不至。”〔8〕所以,布衣文人的得意或失意,多出于其中。徐渭(1521—1593)曾记他的两个朋友沈錬和章世植因科举考试造成的社会身份、文化地位,乃至经济状况的差别。章世植与沈錬为诸生时齐名,“一时称沈必曰君(章世植)”,但“沈一举一(于?)乡,再举于廷,三仕于县,一言于朝,声名满天下。而君独以穷且老,犹抱其一经,负笈走东西数百里道,以坐人家塾中,一丈之席而不可得”〔9〕。

科举考试这种簪裾文人的生产方式,不仅影响了中国的政治和社会结构,还干预了包括文人艺术在内的中国文化。唐宋诗赋取士,形成文官集团与文艺集团的融合,北宋中期以后的经义取士,则造成这两个集团的分离。这种情况在八股取士的明代更为突出。“诗在布衣”和“画在布衣”都是在明代八股取士之风最为剧烈的晚明时期,即徐渭董其昌生活的时代,分别由屠隆(1543—1605)和谢肇淛(1567—1624)所提出。屠隆说:

唐以前诗在士大夫,唐以后诗在布衣。何以故?唐以前士大夫岩居穴处,玩心千古,游目百家,其为诗文也,仰而摹其古法,返而运其心灵,轨则极于兼收,而神采期于独照……今之士大夫则不然,当其屈首授书,所凝神专精,至于帖括,置诗赋不讲。一朝得志,青紫孳孳,而程薄书功。令偶一念及,曰:“吾都不习,吾伊人将伧父〔10〕我,我稍其染指哉?”于是略渔猎前人韵语一二,辄奋笔称诗……而布衣韦带之士,进不得意于圭组,退而无所栖泊,乃始刳心毕力而从事此道,既无好景艳其前,又鲜有他事分其念,用力也专,为力也倍难,虽才具不同,要必有所就而可观者。故曰在布衣。〔11〕

谢肇淛说:

自晋唐及宋元,善书画者往往出于缙绅士大夫,而山林隐逸之踪百不得一,此其故有不可晓者。岂技艺亦附青云以显耶?抑名誉或因富贵而彰耶?抑或贫贱隐约,寡交罕援,老死牖下,虽有绝世之技,而人不及知耶?然则富贵不如贫贱,徒虚语耳。盖至国朝而布衣处士以书画显名者不绝,盖由富贵者薄文翰为不急之务,溺情仕进,不复留心,故令山林之士得擅其美,是亦可以观世变也。噫!〔12〕

清代历史学家对明代这一文艺现象作了总结,赵翼(1727—1814)在《二十四史劄记》中,专门列一条《明代文人不必皆翰林》,说:

唐宋以来,翰林尚多书画医卜杂流,其清华者,惟学士耳。至前明则专以处文学之臣,宜乎一代文人尽出于是。乃今历数翰林中以诗文著者,惟程敏政、李东阳……虽列文苑传中,姓氏已不甚著……并有不由科目而才名倾一时者,王绂、沈度、沈粲、刘溥、文徵明、蔡羽、王宠、陈淳、周天球、钱毂、谢榛、卢柟、徐渭、沈明臣、余寅、王稚登、俞允文、王叔承、沈周、陈继儒、娄坚、程嘉燧,或诸生,或布衣山人,各以诗文书画表见于时,并传及后世。回视词馆诸公,或转不及焉,其有愧于翰林之官多焉。〔13〕

上述诸家,都对明代文官集团与文学乃至文人绘画集团的分离现象作了解释。谢肇淛认为这是布衣文人的“穷而后工”与士大夫文人“溺情仕进”的结果,屠隆则明确把原因归结为八股取士的科举制度。

八股文是一种科举考试的标准化文体,是政府选拔文官的工具。作为八股文的设计者,明朝的最初统治者,更重视文官的“实德”“实才”,而不是“文艺”。在随后的发展中,八股文的程式化写作技术日益突出,成为一种精巧的技艺。那种善于总结具有思辨才能的人,更容易在考试中胜出。相反那种思想自由、才情奔放、具有诗的思维的人,却往往受挫。八股文写作就像一个过滤器,把更具有文艺才能的后者过滤掉而剩下前者。科举中受挫的文人,布衣终生,“穷而后工”,恶劣的人生境遇更能推动他们在文艺上有所建树,而最终实现人生价值。明代中期之后,作为文人从布衣到簪裾转换的唯一通道,科举的内容不仅塑造士人的思维方式,也影响士风的流变。它使某些类型的士人得势,使另外类型失势。科举考试同时还是放大器,放大当选士人的原有特性,也刺激落选士人的反叛特性,并因当选和落选,为他们提供了不同的生长环境和生态群落。

社会通过科举考试的选择,实现董其昌由布衣到簪裾的身份转换,并使徐渭布衣终老。社会还通过簪裾和布衣的社会、经济、文化地位的分配,塑造其人格特征和历史认同,并进一步影响他们的艺术。八股文则是社会对文人进行选择和地位分配的关键。

二、百年来关于徐渭和董其昌的研究

百年来在明清绘画史的研究中,中国学者的最大功绩是对徐渭的发现,西方艺术史家对董其昌艺术的形式分析,则为此领域做出了重大贡献。跳出传统的文人画价值论,把文人绘画作为一个历史概念,是百年来中西学者逐渐形成的共识。

徐渭的发现更早来自于中国书法、绘画风格发展的内部。徐渭逝世不久,袁宏道(1568—1610)发现了他的文学和书法成就,但对他的绘画,并未多置赞词。直到清代乾隆间扬州画派崛起之前,推重徐渭绘画的多是他的浙江同乡。随着道咸以来书法和绘画风气的转换,徐渭开始逐渐受到重视。吴昌硕、齐白石、潘天寿等人的艺术实践,推动了徐渭作为前代大师地位的上升。潘天寿以画家的身份治绘画史,使徐渭的艺术从画家的创作体验进入理论家的视域。而现代学术的“民间”转向,更加推动了徐渭艺术的发现进程。

徐渭最早是以“曲家”的民间文学家身份进入现代学术领域。作为传统文人,徐渭的诗文成就和绘画、书法创作,受到民国以来的重视,并在20世纪五六十年代获得崇高地位,起因却在并不被他本人看重的曲作及理论。20世纪80年代以后,他的大写意画风,以及个人与社会的冲突,乃至“精神病”,也成为他引人注目的原因。

董其昌受到西人重视,除了西方艺术史家容易在此领域受中国古代评论家看法和分类方法的影响外,更在于董其昌的绘画中的“艺术史”风格。这种风格为他们所长的形式分析方法,提供了新的研究资料。从1950年起,西方学者开始把董其昌和塞尚相提并论。这与西方艺术史家以“现代艺术”或“后现代艺术”的思维方法观照中国绘画,从而“发现”明清绘画的学术逻辑一致。

百年来,徐渭在中国绘画史上的地位上升及当前人们对他的认识,可以通过以下篇目来反映:《顾曲塵谈》(吴梅.上海商务印书馆,1916.)、《中国绘画史》(潘天寿.上海商务印书馆,1926.)、《徐渭》(何乐之.上海人民美术出版社,1959.)、《纪念十大画家:自辟蹊径的徐青藤》(王友石.《光明日报》,1961.4.1.)、《明代抗倭战争中的诗人徐文长》(徐伦.《学术月刊》,1962年第8期.)、《盖棺论不定的悲剧艺术家徐文长》(王家诚.台北《故宫文物》,1971年6月.)、《徐渭的文学与艺术》(梁一成.台北艺文印书馆,1977.)、《徐渭书画艺术》(苏东天.天津:天津人民美术出版社,1991.)、《明清中国画大师研究丛书—徐渭》(李德仁.吉林美术出版社,1996.)、《徐渭绘画研究》(李桂生.博士论文:南京艺术学院,1999.)、《中国思想家评传丛书—徐渭评传》(周群、谢建华.南京:南京大学出版社,2006.)。

西方艺术史家把东方的董其昌想象成为西方的塞尚,东方的研究者却用西方的凡•高比拟东方的徐渭。下面这几篇硕博论文远远不是采取如此联想的全部:《梵•高、徐渭研究》(邱春林.博士论文:厦门大学,2004.)、《〈墨葡萄〉与〈向日葵〉:徐渭与梵•高艺术比较研究》(曾颖.硕士论文:河南大学,2004.)、《凡•高与徐渭》(仇国梁.硕士论文:南京师范大学,2005.)、《狂傲与疯癫:论徐渭、梵•高癫狂之同象异质》(高远.硕士论文:南京艺术学院,2010.)。

百年来,西方艺术史界对董其昌的风格研究和认识,可以通过以下篇目反映:Dubosc,J.P..A New Approach to Chinese Painting.Oriental Art(III/3).1950.;Wu,Nelson.Tung-Ch’ich’ang:The Man,His Time,and His Land scape Painting.Ph.D.diss..Yale University.1954.;Cahill,James.Fantastiesand Eccentricsin Chinese Painting.New York:The Asia Society.1967.;Wu,Nelson.The Evolution of Tung Ch’i-ch’ang’s Landscape Styleas Rivealed by His works in the National Palace Mese um.In Proceedins of the International Symposium on Chinese Painting.Taipei:National Palace Museum.1970.;Bushi,Suan.The Chinese Literation Painting:SuShih to Tung Ch’i-ch’ang.Cambridge,Mass:Harvard University Press.1970.;Fong,Wen.Tung Ch’i-ch’ang and the Orthodox Theory of Painting.National Palace Museum Quarterly2:1-26.1968.;Neill,Mary Gardner.The Integration of Color and Ink:A Landscape Painting by Tung Ch’i-ch’ang.YaleUn iversity Art Gallery Bulletin40(Spring1987).;Hay,John.Subjiect,Nature and Representationin Early Seventeenth Century China.In proccee dings of Tung Ch’ich’anginter national symposium.1992.;Barnhard,Richard.Tung Ch’i-ch’ang’s Connois seurship of Sung Painting and the Validity of His Historical Theories:A Preliminary Study.Inprocceedings of Tung Ch’ich’ang international symposium.1992.;Delbanco,Dawn Ho.Tung Ch’i-ch’ang’s Legacy of Naturialism.Inproccee dings of Tung Ch’ich’ang inter national symposium.1992..

从上面篇目可以看出百年来中西对待中国绘画史的学术旨趣,但这并不反映双方所取得的研究成绩。

由于董其昌在绘画史上的传统影响,和徐渭在绘画史中地位的上升,三十年来,关于他们艺术的基础研究取得了很大成绩,这些基础研究开阔了今人的学术视野。同一时期,西方包括对董其昌的研究,也随着学术风气的流变发生变异,形式分析已经再难产生新意,观察的视角向外转向成为必然。吴纳逊、何惠鉴、李慧闻等人对董其昌的“外向”研究(Wu,Nelson.Tung Ch’i-ch’ang:The Man,His Time,and His Land scape Painting.Ph.D.diss..Yale University.1954.Wu,Nelson.Tung-Ch’i-ch’ang:Apathyingo vernm ent and Fervor in Art.In Confucian Personalities.Stanford:Stan ford University Press.1962;Riely,Celia C..Tung Ch’i-ch’ang’s Owenership of Huang kungwang’s‘Dwelling in the Fu-ch’un Mountains’witha Resived Dating for Chang-ch’ou’s Ch’ing hoshu-hua fang.Archives of Asian Art28:57-76.1974-1975.;Ho,Wai-kam.Tung Ch’i-ch’ang’s New Orthodoxy and the Southern School Theory.In Artists and Traditions:Uses of the Past in Chinese Culture.Princeton:The Art Museum.1976.;Riely,celia C..Tung Ch’i-ch’ang’s life.In proceedings of Tung Ch’ic hang international symposium.1992.;Riely,Celia C..Tung Ch’i-ch’ang’s Life:the inter play of politics and art.Ph.D.diss..Harvard University.1995.),以及国内关于董其昌的基础研究,譬如《董其昌系年》(任道斌.文物出版社,1988.)、《董其昌年谱》(郑威.上海书画出版社,1989.)、《文人画与南北宗论文汇编》(张连、古原宏申编.上海书画出版社,1989.)、《董其昌史料》(王永顺主编.华东师范大学出版社,1991.)、《董其昌》(樊波.吉林美术出版社,1996.)、《董其昌研究文集》(上海书画出版社编.上海书画出版社,1998.)、《重构文人画理想—论松江画派》(尚辉.博士论文.中国艺术研究院,2008.)等,形成今天我们对董其昌的“知识”。

在中国,自20世纪90年代以来,徐渭和董其昌被看作具有同样高的绘画史位置,徐渭、董其昌和陈洪绶(1598—1652)一起,形成晚明绘画史的三足。

在上述学术背景下,对徐渭和董其昌的对比成为必然。1996年华枫的一篇文章认为:“徐渭的风格是外放的、淳朴的,而董其昌是内敛的、雅淡的;徐渭是纵而无法,而董其昌是纵而有法;徐渭是天机自成,天才式的,而董其昌是看似不着痕迹实则精心布置”;他们“共同对这一时期以及以后的文人画走向奠定了方向”〔14〕。2004年,周群、谢建华对徐渭和董其昌的书法,分别从“动荡”和“平静”角度进行了比较〔15〕。

董其昌在1950年就让杜伯秋“事实上想起了塞尚”〔16〕。罗樾把明清看作中国绘画的“艺术史化时期”,董其昌则是“艺术史艺术”画家的典型画家,并指出董其昌形式分析的背后,他的绘画“与感觉绝缘”的特性〔17〕。高居翰在1982年出版的《山外山》中对董其昌的研究,继承了罗樾的看法。董其昌和塞尚的比附在20世纪80年代后期,逐渐获得中国学术语境的支持,产生了这样一些篇目《中国绘画史上的“后现代”—论董其昌的文化学意义》(卢辅圣.上海书画出版社编,《董其昌研究文集》.上海书画出版社,1989年)、《塞尚和董其昌比较》(郝振刚.硕士论文:中国美术学院,2008.)。

尽管国内学术界总是在凡•高或波洛克与徐渭之间产生联想,但西方艺术史学家对徐渭一直缺乏热情。直到1978年高居翰的《江岸送别》出版,他所能参考关于徐渭的文献只有曾幼荷的一篇文章(Tseng,Yu-ho.A Study on Hsu Wei.Ars Oriental is,V(1963).)和傅静宜关于《四声猿》的研究。但高居翰此作以及更早的《中国绘画史》中涉及到的徐渭方面的研究,让人看到不同于国内研究的观点。高居翰说:“徐渭苦闷的一生虽然经常见诸其文字,但却从未把这份自怨自艾表现在画上。”〔18〕他还借徐渭提出了画家的生活形态和画风的倾向问题—他对这一问题的关注集中体现在他对文徵明和唐寅的比较研究上—他为徐渭及其画风列出了一个谱系:从吴道子起,经梁楷,到明代为唐寅、吴伟、徐霖、张路、孙隆、史忠、郭诩、杜堇,徐渭是其中最为风格标著者,他称之为“狂草或泼墨的巨匠风格”。高居翰还把徐渭的葡萄和元代禅僧温日观的同类题材绘画对比,指出这种画风的禅僧画风格来源。王家诚也持类似的看法,他在徐渭的传纪中,特意提到徐渭曾滞留温日观驻锡过的杭州玛瑙寺〔19〕。徐建融则认为,包括徐渭在内的林良、孙隆,以及沈周、王榖祥、陆治等明代盛行的花鸟画大写意画风,与禅僧画家法常的艺术存在着表象上的相似,但本质内涵,绝然不同〔20〕。

百年来,国内徐渭和董其昌的研究受到了中国画发展思潮的影响。面对西方艺术的压力,中国绘画一方面对自身的传统进行反省总结,另一方面试图从传统内部寻找并培育一种力量与之对抗。在这样的学术背景下,20世纪50年代以前,董其昌的研究始终围绕着对山水画“南北二宗”的讨论进行。这种讨论是对影响整个清代的中国绘画的神圣理论的解魅,并试图以科学的方法,建立新的艺术史的知识体系。这一时期,以“四王”为代表的清代正统绘画,被看作中国画衰落的象征,董其昌作为“四王”的先导,难逃其咎。作为清代扬州画派的精神引领,徐渭则被看作来自传统内部的力量,是为柔靡不振的中国画坛注入活力的希望。徐渭的布衣文人身份,以及他艺术中透露出的民间趣味艺术倾向,和民国时期“民学”的张扬一致。20世纪50年代至80年代,国内徐渭和董其昌的研究,沿袭着前30年的发展势头,并注入了意识形态的分析。董其昌的簪裾官僚身份,以及他在“民抄董宦”事件中的不佳表现,使他再度蒙羞,受到内外上下的一致唾弃。徐渭则以他饥寒交迫的经济地位、反抗精神,以及在抗击倭寇入侵、保卫国防方面的成绩,受到赞扬和推重。20世纪80年代至今,随着中国画发展向传统的回归,徐渭和董其昌作为传统大师,受到了极大关注。与此同时,西方学术方法也在这一研究领域得以借鉴。徐渭的精神疾病和董其昌的形式主义绘画,分别为精神分析和形式分析的方法提供了研究材料。董其昌的南北宗论,也被看作历史现象,被陈放在学者的案头,而不再是画家的砚边。

作为失败者或成功者,科举考试对徐渭和董其昌的艺术人生的影响,在他们生前就被论及。有清三百年来,他们的科场成绩,也屡屡被人提起。但自民国以来,学者尚未对此问题进行深入研究。徐渭科举的坎坷历程所激发的悲愤艺术,是一般的常识认识,虽然他在戏曲之类的民间文学方面的成绩受到关注,但并没有人把他的绘画与这种通俗的民间品味联系起来。而对董其昌的研究,则遮蔽在著名的画之“南北二宗”的争论或形式主义分析的方法之中,人们仿佛已经忘记了董其昌作为成功的八股文家以及由此带来的社会文化身份和经济地位的变化。1976年,何惠鉴在一篇文章中曾从八股文的“法”与“变”的角度,来理解董其昌在绘画和实践中摆脱复古主义和反复古主义的中庸立场,以及建立新的正统观念〔21〕。1994年,石守谦也提出,董其昌学习八股文的经验可以和他学习古人画的经验相互参照〔22〕。1998年,邵宏、严善錞也从董其昌的八股文“法”的角度,说明其对“技术性问题”的特别兴趣〔23〕。这些想法,已经隐含着从八股文写作内部,把握科举考试对绘画思想和风格的影响。

但本文从八股文角度观察董其昌绘画的初衷,则来自于对董其昌著作的阅读。在对《画禅室随笔》和《容台集》的最初通读中,笔者发现,和他的文论、书论相比,董其昌的画论并没有太多令人惊奇之处。这一发现促使笔者对董其昌的八股文论进行了研究,并在《举业蓓蕾》中意外地发现董其昌著名的“文人之画”的提法,可能受到了八股文家杨起元“文人之文”概念的启发。这样,董其昌的“文人之画”不仅与苏轼“士人画”存在关联,而且与杨起元“文人之文”也不无干系。从艺术的发生立场理解,“文人之画”本身,就和“文人之诗”“文人之文”同根连理。仅从名辞上讲,“文人之诗”的讨论,至少在宋代就已开始,和“士人画”及“诗中有画,画中有诗”的标榜,是同一时代的文艺风气。这一风气,和晚明时代“文人之文”“文人之画”的互文性关联,形成辉映,并催发我们对“文人”艺术的自觉现象思考。

自宋迄清,“文人之诗”“文人之文”“文人之画”,乃至“文人之书”的讨论,形成了一个思维的传统。这个传统,与中国历史上文人外向的“道统”思想、“正统”观念、“文统”精神互为一体,并和文人内向的精神自觉、自省,紧密相连。“文人”不仅是身份或品味的标签,在排他性的表面下,也反映了文人自身精神的自觉、自省,乃至超越。这也是凡标榜为“文人”的艺术,往往具有深刻的理论思辨色彩的原因。所以,“文人”艺术一方面使自身成为有传统的系统历史,一方面又因超越性的理性自觉,干扰了风格流变中的艺术意志〔24〕。这一点在董其昌的绘画中,尤为彰显。以这样的角度观察,徐渭恰巧是董其昌相反的典型。只不过这个典型,并不在“文人”集团之外,而且同样具有作为文人艺术的超越性的理性甚至理论精神,同样具有艺术史意识。这样就使本文的研究变得有趣且有挑战性。

“士人画”和“文人之文”,为董其昌“文人之画”的研究提供了向纵向的历史或横向的现实两个方向延伸的研究思路,而后者显然没有引起人们的注意。自20世纪50年代开始,吴纳逊、何惠鉴、李慧闻等从董其昌的政治生态角度对其艺术的研究,以及高居翰进行的艺术家的社会经济地位与画风选择关系的探讨,则试图从历史情境的外部深入到艺术风格内部。何惠鉴特别提到了晚明时代的文学发展与董其昌绘画的关系,而从心学、禅学的角度论证徐渭、董其昌的绘画,早已陈言相因,了无新意。本文从科举制度对文人思维方式影响,以及这种制度所造成的文人社会、文化、经济地位差异的角度,考察科举制度下徐渭、董其昌画风,不仅仅是为了还原一种或两种绘画风格发生的历史情境,更重要的是想窥探推动艺术发展的艺术意志、艺术家意志和社会意志之间的相互作用、影响的神秘关系,从而通过这一特殊现象,追击艺术史发展中可能存在的普遍共性。

三、艺术家宿命问题的讨论

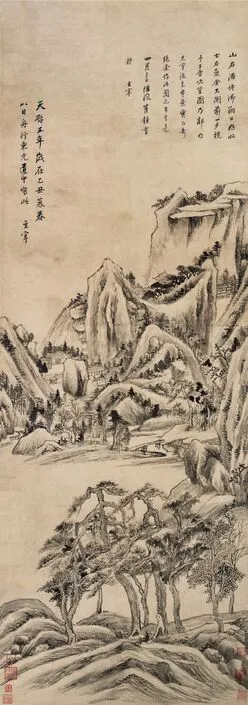

[明]董其昌 松溪幽胜图轴 134.6cm×46.6cm 纸本墨笔 1625年 南京博物院藏

中国画家,特别是文人画家,一方面受到各自所处的社会环境制约,一方面又自觉或不自觉地把自己纳入历史。社会地位、文化地位和经济地位,塑造了他们的社会角色,他们又透过自己的社会角色选择历史,从而让历史对自己发生影响。这就是恩斯特·克里斯(ErnstKris)和奥托·库尔茨(OttoKurz)所探讨的“艺术家的典型命运或归宿”。

20世纪30年代,克里斯在研究中发现,关于艺术家的轶事、传说存在着相似、雷同的情形,他和他的合作者库尔茨,在随后的研究中,提出了作为社会学的“艺术家之谜”的问题,试图用心理学的方法研究艺术家的本性,以社会学的方法探求艺术家怎样被同时代人所评价。他们由此提出理论假设:“一方面,社会对一个艺术家的反应,部分取决于该艺术家的个性和才干;另一方面,这种反应也不可能不对艺术家产生影响。”〔25〕社会对艺术家的反应,形成了关于艺术家的“传纪程式”,这种传记程式与艺术家的生活,产生两方面的联系:“一方面,传纪记录一些典型的事件,而另一方面,又造就了特别职业阶级的典型命运。这一职业的实践者,在一定程度上,听从于这种典型的命运或归宿。”〔26〕对于后者,他们认为是与人无意识有关的涉及心理学领域的问题,他们以“扮演传记”这个词加以定义。

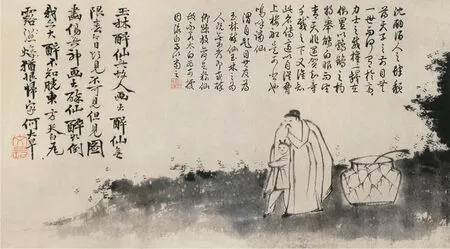

[明]董其昌 仿古山水册之一 26cm×25.3cm 纸本墨笔 上海博物馆藏

1978年,贡布里希在为克里斯和库尔茨的这部《关于艺术家形象的传说、神话和魔力》专著英文版所作的序言中,特别提醒读者注意本书关于“传纪程式”和艺术家“生活”的提示,他说,读者在阅读中,会发现托马斯·曼最感兴趣的观点,即套式对艺术家自身生平的影响〔27〕。贡布里希在他的著作《艺术与错觉》中的第五章中提出,“没有一个可以能够加以塑造和矫正的图式,任何一个艺术家都不能模仿现实”。1987年在为该书的中译本所作的序言中,贡布里希说:“由于中国书法和绘画息息相关,恐怕已不容绘画风格独树一帜,专以惟妙惟肖地重现现实为务。恰恰就是这个缘故,画家才跟书法家一样,必须首先通晓山、树、云的公式,然后才能随其所需加以矫正。”〔28〕贡布里希的“图式”与“矫正”理论,与克里斯和库尔茨的“传纪扮演”理论,恰好形成映照。前者探讨的是艺术风格中对于较早“图式”的心理学问题,后者则是生活中的艺术家对于之前艺术家“传纪程式”的心理学反应。

1990年,高居翰在提交故宫博物院吴门画派研讨会的论文中,特别引用克里斯和库尔茨关于“扮演传纪”的这一段文字,并用来说明明代中期从吴伟到张路、孙隆、徐霖、史忠、郭诩、杜堇,乃至唐寅、徐渭等画家类型和风格类型之间的关联〔29〕。

高居翰认为,社会地位就像画家所继承的特质一般,其在特定的风格上有着与生俱来的表达方式。他以吴伟为典范,建立一个明代的画家类型。这类画家有如下全部或部分特征:中下阶层出身,或家境贫寒;幼时即天资聪颖;所受教育以入仕为目的,但却中途受挫;行为放诞,有时佯狂或甚至到了真疯的地步;其别号或斋名冠上如“仙”“狂”及“痴“等字;参与通俗文化如杂戏、词曲等;爱好优雅都会生活,纵情酒色;愿与富裕和有权势的人结交,但却不至于谄媚。他称这类型画家为“有素养的职业画家”,他们的画风由传统保守的南宋院体,转化为狂草或泼墨的巨匠风格。这类画家有徐霖、张路、孙隆、史忠、郭诩、杜堇、唐寅等,徐渭也被包括其中。高居翰还把这一类型,上溯到吴道子和梁楷〔30〕。他还在唐寅、陈洪绶、八大山人,以及传统中国画家的生活和工作的专题研究中,提到了徐渭和这一“有素养的职业画家”类型〔31〕。他指出:“徐渭虽然具有令人眩目的原创力,但事实上在某些方面,他依旧遵循着职业癫狂之前辈所定下的模式。他所画的题材,或者描绘这些题材的方式,本身并不特别怪异;我们只有在他激烈、狂恣的笔触中,才能感受到一些反映其癫疾的形式。”〔32〕在另外一处,他又补充道:“徐渭与其他画风相近的画家之间的相似之处,属于社会角色和经济状况上的相似,以及他们所选择呈现的自我形象上的相似,而不是心理状态上的任何相似。”〔33〕这个补充为“有素养的职业画家”类型理论划定了社会统计学的边界,等于说明那只是社会阶级的身份划分,而不涉及历史文化的不同影响。

高居翰虽然引用了克里斯和库尔茨的“扮演传记”,并通过吴伟等人的传记材料建立起“有素养的职业画家”类型,但这一类型和克里斯、库尔茨的理论并无太大关系。第一,克里斯等的传纪分析,乃至“扮演传记”概念,都是社会心理学的范畴,高居翰却表示“不是心理状态的任何相似”。第二,即使“有素养的职业画家”类型的传纪存在,最直接反映的应是传纪作者的写作心理,是传纪文本之间的风格影响,而没有证明“有素养的职业画家”对传记的主动扮演。“有素养的职业画家类型”的社会阶级划分,因轻视历史文化的影响,降低了应有的思想高度,同时也因忽略文艺创作的心理影响,而失去对历史认识的应有深度。但高居翰的研究,却开辟出一条从社会地位和经济地位入手,考察画家对绘画风格选择影响的思路。

1970年,罗樾在为台北故宫博物院举办的中国画国际研讨会提交的论文中,使用“艺术史的艺术”一词,形容晚期中国绘画的基本特征〔34〕。1978年,高居翰在《江岸送别》中指出明代绘画对艺术史的仿效,呈现出不同于元代的新现象。他说,元代画家,譬如赵孟頫或吴镇,他们对古人模仿的目的是为了复活和利用他们所推崇的风格,他们或是有意识地唤起过去,或是改善自己的作品,净化自己的传统,明代画家则不同,规模古人成为文人画家活动的常规,他们可以在一件作品中表现一位早期大师的风格,然后在另外一件作品中表现另外一位大师,就像演员改变角色一样。高居翰还指出,元代风格的“纯一化进程”,在元代后期二流大师如赵原、马琬、陈汝言等的作品中已经出现,而明代画家王绂大概是最早师范这种现象的人〔35〕。1979年,苏立文也用“演奏”来比喻明清时期这种绘画的特点。他说,好像业余钢琴爱好者那样,坐在钢琴旁挑选巴赫或德彪西的作品,中国画家总是对自己说,今天想用黄公望或倪瓒的笔法作画。苏立文还指出,画家的社会地位、所受教育的程度、艺术史知识,以及所处的地理环境等,都影响了画家对绘画风格的选择,从而使画家与他所选择的风格之间,存在某种必然的对应。也就是说,画家对绘画风格的选择,往往表明了他所处的实际位置〔36〕。

两千年前,儒家经典《乐记》已经指出,不同的音乐风格适宜不同气质的人进行演奏,长久以来,文如其人和画如其人,是深入人心的文艺观念。中国漫长的历史、绘画史的传纪式写作方式,以及绘画风格的类型化,为画家扮演传纪或扮演风格提供了选择内容。艺术家的社会地位、文化地位和经济地位,决定或限制了他们对所扮演的传记角色或艺术风格的认同,而传记角色往往应对了与其人相称的艺术风格。这也是本文试图得出的一个结论。

四、徐渭、董其昌的社会身份与艺术风格的认同

[明]徐渭 梅竹图轴116.5cm×32cm 纸本设色 广东省博物馆藏

在文官集团和文艺集团分离的晚明时期,董其昌以簪裾兼艺术家的身份,充满了对“士大夫之昌其画”的“宋世”的向往。他明知文官与文艺集团的分离是“时代使然”,但依然心存“欲为簪裾树帜”的理想,其中包含了他对自己簪裾身份的自矜。后来随着政治地位的上升,董其昌又说:“《图画谱》载尚书能画者,宋时有燕肃,元有高克恭,在本朝余与鼎足。若宋迪、赵孟頫,则宰相中烜赫有名者。”〔37〕在现实生活中,他也颇以这些历史上的簪裾艺术家为榜样。《列朝诗集小传》称他:“萧闲吐纳,终日无一俗语,米元章、赵子昂一流人也。”〔38〕他的朋友陆以宁曾当面开他玩笑:“今日生前画靠官,他日身后官靠画。”〔39〕

[明]徐渭 竹石图轴138.7cm×37.1cm 纸本墨笔 上海博物馆藏

陈继儒(1558—1639)在《容台集序》充分表达了董其昌对簪裾艺术家身份的在意:

《容台集》者,思白董公之所撰也。大宗伯典三礼,敕九卿,观礼乐之容,故称容台。古礼部尚书兼学士,惟苏东坡、周平园领之,儒臣艳为极荣。吾朝南秩宗差冷,自京山本宁李公,与吾乡思白董公,接席而来,皆不久引年,特赐驰传归,士大夫高之,亦二百年容台未始有也。往王长公主盟艺坛,李本宁与之气谊声调甚合,董公方诸生,岳岳不肯下,曰:“神仙自能拔斋,何事傍人门户间!”〔40〕

董其昌并不把自己定位为儒林类型的官员,而是定位为官员类型的文苑艺术家。他的同年进士中,冯少墟(1557—1627)好“圣学”,董其昌惮冯之矜庄,私下议论:“此食生豚肉者!”〔41〕在明代作为显赫的文官而具有显赫文艺声名的是长董其昌29岁的王世贞。陈继儒说董其昌方诸生,对王世贞“岳岳不肯下”,旨在把这一轶事看作董其昌日后取代王世贞(1526—1590)成为文坛“宗伯”的预兆,所谓“夫海内文人多矣,身当吾世,而目见断楮残煤,至声价百倍者,无论京山,即弇州曾若是之烜赫乎”〔42〕?董其昌对王世贞的态度,完全不同他所受请益的莫是龙。据冯梦祯(1548—1605)说:“李于鳞、王元美狭主盟坛,士俯首坛坫惟谨,独廷韩意不相下。”〔43〕作为布衣文人的莫是龙,对簪裾文人王世贞的这种态度,被看作独立人格和思想的流露,别人也是从这个角度称赞莫是龙的:“吴儿好因人热,弇州先生出而游,大人成名数辈,时引先生为重,独廷韩公意不为下。”〔44〕万历三年(1575)正月二十八日,南京大雪,此间寻找发展机会的徐渭,徘徊在天寒地滑的街头,踯躅于簪裾文人王世贞的门外,这激起了他的愤怒:“过桥转柱一高楼,华亭有人居其上,我却十日九见投……”由于布衣和簪裾身份的差别所造成的经济地位和生活境遇的巨大落差,使徐渭进而联想到王世贞和布衣文人谢榛的恩怨。徐渭认为,簪裾文人不仅在经济上占有优势,在文化思想领域也恃强凌弱:“……谢榛既与为友朋,何事诗中显相骂?乃知朱轱华裾子,鱼肉布衣无顾忌。即今此辈忤谢榛,谢榛敢骂此辈未?回思世事发指冠,令我不酒亦不寒。”〔45〕徐渭在这首《廿八日雪》中,以满腔怒火,揭露了布衣文人和簪裾文人经济地位的差距,抨击了簪裾文人和布衣文人在文化话语权中的不平等现象。

普林斯顿大学的威拉德·彼得森教授,曾把王世贞作为晚明社会一个著名的“文人”典型,从他的描述中我们发现,王世贞与董其昌有许多形似之处〔46〕。王世贞也是进士出身,也长期赋闲在家,也是晚年在南京谋到一个地位较高的官职。王世贞撰写了大量历史著述,董其昌也以“太史氏”自命。王世贞向传统的儒家人格提出挑战,主张文化的努力应有超乎道学之上的权利,这一点也和董其昌类似。艺术至上,是元代布衣文人的发明,明代的簪裾文人王世贞、董其昌却也沾染了这一风气。陈继儒想必参透此机,因此董其昌就被他刻画成为一个与传统儒家完全不同的艺术家形象:“中原士大夫气节理学,分门立帜,公不喜附丽以名高;亦绝不露纤毫抵牾之迹。即户外以干旌旄至,以问奇至,欣然应之;而书画诗文,则渐老渐熟,几有‘恨古人不见我’之恨。”〔47〕

与董其昌不同,徐渭认同的是那些科举中失意的文人。徐渭《题自书杜拾遗诗后》说:

余读书卧龙山之巅,每于风雨晦暝时,辄呼杜甫。嗟乎,唐以诗赋取士,如李杜者不得举进士;元以曲取士,而迄今啧啧于人口如王实甫者,终不得进士之举。然青莲以《清平调》三绝宠遇明皇,实甫见知于花拖而荣耀当世。彼拾遗者,一见而辄阻,仅博得早朝诗几首而已。余俱悲歌慷慨,苦不胜述。为录其诗三首,见吾两人之遇,异世同轨,谁谓古今人不相及哉?〔48〕

徐渭中年之后,立志成为郑虔(685—764)那样的“诗书画三绝”画家,可实际上,他经常扮演的却是传纪中的王冕。在传记中,王冕(1310—1359)是一位科举不第,入过幕府,懂得兵法,品行高洁,行为奇矫,失意落魄的文人画家〔49〕。传纪中的王冕,与徐渭的实际情况,非常吻合。因此徐渭对王冕的扮演,事实上是借王冕来阐释自己。徐渭曾参与张元忭主持的《绍兴府志》的修撰,他对作为乡贤的王冕的各种传记资料,应该非常熟悉。他曾访问王冕的墓地,并作诗:“君画梅花来换米,予今换米亦梅花。安能唤起王居士,一笑花家与米家。”〔50〕在诗注中,徐渭特意指出,王冕米换梅花的典故来自于《山阴志》。徐渭经常在画中题诗说,他出售作品是对王冕米换梅花的效仿:“曾闻饿倒王元章,米换梅花照绢量。画手虽低贫过耳,绢量今到老文长。”〔51〕“凫牛两碟酒三卮,索写梅花四句诗。想见元章愁米日,不知几斗换冰枝。”〔52〕并把米换梅花演绎为菊花酬酒:“人如饷酒用花酬,长扫菊花付酒楼。昨日重阳风雨恶,酒中又过一年秋。”〔53〕进而歌唱饥饿:“抟泥作饼给儿童,转觉饥雷腹里攻。我画杏花浑未了,流涎忽忆海东红。”〔54〕徐渭在米换梅花、菊花酬酒,和歌唱饥饿中,实现了对自己高士形象的塑造。

一位叫做刘景孟的官员,一次坐轿来访,徐渭闭门不见,却赠之以诗:“传呼拥道使君来,寂寂柴门久不开。不是疏狂甘慢客,恐引车马乱苍苔。”〔55〕这一奇矫行为也可以看作王冕传记的翻版。《稗史集传》称:

时高邮申屠公驷新任绍兴理官,过武林……驷至,即遣吏以通。君(王冕)曰:“我不识申屠公……。”谢不与见。吏请不已。君斥曰:“我处士,宁与官府事。毋扰乃公为也。”驷既重……且奇其为人,进谒礼益恭,以白于其大尹宋公子章,具书币,制冠服,俱造其庐以请……〔56〕

陶望龄(1562—1609)《徐文长传》说徐渭:“日闭门与狎客者数人饮噱,而深恶诸富贵人,自郡守丞以下,求与见者,皆不得也。尝有诣者伺便排户半入,渭遽手拒扉,口应曰某不在,人多以是怪恨之。”〔57〕这可能是刘景孟拜访徐渭事件经过流传夸张的结果。

《稗史集传》还称王冕:“著高檐帽,被绿蓑衣,履长齿木屐,击木剑,行歌会稽市。或骑黄牛,持《汉书》以读。人或以为狂。”〔58〕徐渭在胡宗宪(1512—1565)幕府中,也就“矫节自好,无所顾请”〔59〕,及宗宪被逮,惧祸及狂。但他的狂在真狂佯狂之间,甚至他的自杀行为,也带有表演色彩。在尚奇的晚明社会,徐渭的奇矫行为,也为他赢得了名声。袁宏道说:“梅客生尝寄予书曰:‘文长吾老友,病奇于人,人奇于诗,诗奇于字,字奇于画。’予谓文长无之而不奇者也。”〔60〕

从20岁时作《上提学副使张公书》,到32岁作《涉江赋》,再到45岁时所作《自为墓志铭》,48岁时作《送马先生序》等,徐渭心目中的自己,从来都是生活在遥远的古代,与那些古人高士比肩往还。但布衣文人的社会地位和经济地位,往往使他淹没于济济谋食的芸芸众生之间。他的现实境遇和王冕一样,需要通过一些脱逸于常识的奇矫,来表明他作为艺术家的资格。他不是一个人,而是一类人。吉川幸次郎先生指出,这类人以元代杨维桢(1296—1370)、倪瓒等为代表,是历来中国文明中未曾出现过的人物,与欧阳修、王安石、苏轼等不同,他们都是南方都市里的市民,与哲学无缘,也和政治无缘,必须通过不拘于常识的奇矫,强调他们作为艺术家的特权。这种奇谲矫情的文化性格,在明代沈周的弟子中譬如祝允明、唐寅、文徵明那里,也得到了继承〔61〕。王冕和徐渭,都属于这一文化类型,他们的共同身份是失意的布衣文人〔62〕。

这种失意的布衣文人激愤或奇矫性格,和作为簪裾的董其昌“和易近人,不为崖岸,庸夫俗子,皆得至其前”〔63〕,形成鲜明对比。叶有声(1583—1661)在《容台别集序》中说:

子瞻(苏轼)以侍读进御,反覆开导,觊有感悟,而自谓言冲于口而逆于人也,以贾时忌。惟乐天(白居易)乞身强健之时,于世无患,而犹借诗酒声伎,以消磨岁月,夫岂有待于外而后得者!公(董其昌)有言:“庶臣修名,大臣捐名。”捐名者,横心之所念无利害,横口之所言无是非,而余始有以测公矣。〔64〕

[明]董其昌 青山白云红树图轴 187.5cm×85.5cm 绢本设色 广东省博物馆藏

和布衣文人以奇矫的品性努力在市井攒动的人群中拔出一头,或者那些籍籍无名的普通“庶臣”以“修名”的方式求得发展机会相比,那些“大臣”则以“捐名”的方式使自己摆脱政治麻烦。董其昌绘画的去功能化,以及绘画中的“与感觉绝缘”,也正是他以簪裾的政治身份身份在艺术中的一种“捐名”行为。和诸生时的狂妄相比,董其昌成为簪裾后的为人为艺,都谦逊了不少。朱国桢(1558—1632)记:

吾友董玄宰于书画称一时独步矣,然对人绝不齿及。戊戌(1598)分献文庙,斋宿,余问曰:“兄书法妙天下,于国朝当入何品?”曰:“未易言也。”再问曰:“兄自负当出祝枝山上,且薄文征仲不居耶?”玄宰曰:“是何言,吾辈浪得名耳。枝山尚矣,文亦何可轻比?”因举笔写十余文字,曰:“着意写此,曾得征仲一笔一画否?”看来此句是

真心话。余常言文书胜董,观此益信。〔65〕

这年八月,董其昌开始兼任皇长子讲官〔66〕,这位年轻的翰林院编修必定充满着成为帝王师的梦想,他心中也必定进行着“修名”与“捐名”的仔细盘算。尽管他谨言慎行,还是因为莫名其妙的原因,在半年后的“大计京官”中,失去了这一前景光明的兼职和翰林院的实际职位,只得回家养病去了〔67〕。董其昌说:

……予有意为簪裾树帜,然还山以来,稍有烂熳天真,似得丘壑之助者。因知时代使然,不似宋世士大夫之昌其画也。〔68〕

从行文语气判断,这款题跋应该发生在董其昌“还山”不久。此时,他虽然保留着簪裾官僚身份,但实际上却过着布衣乡绅的生活,而且还不时收到来自朝廷的弹劾,内心世界并非完全没有慷慨悲愤,但他却说“稍有烂熳天真,似得丘壑之助者”,把自己比喻成为元朝那些隐于山林的“逸士”。对待批评,他也不像吴正志等被斥罢的官员那样反应激烈,而是以“烂漫天真”的平淡态度,作出委婉的表达,但他心中和吴正志一样,充满着簪裾“出山”的进取幻想。

陈继儒称董其昌:“凡诗文客气、市气、纵横气、草野气、锦衣玉食气,皆锄治抖擞,不令微细流注于胸次,而发现于毫端。故其高文大册,隽韵名章,温厚中有精灵,潇洒中有肃括……”这种风格特征,与他作为簪裾大臣的为人处世奏泊。

恩斯特和库尔茨的“传纪程式”理论提醒我们注意,包括徐渭、董其昌在内的艺术家传记或艺术家本人的自传,也存在着一个传承相因的风格写作系统〔69〕。在这个风格写作中,一方面传纪的作者把艺术家描绘成为具有某类共性的类型人物,另一方面艺术家本人也在自传中不自觉地把自己归属为这类类型。他们在自传的写作中,想象并完成那个进入传记中的自己。因此我们发现,在本文中作为对立类型讨论布衣徐渭和簪裾董其昌,在“传纪程式”的层面上却呈现出惊人的一致性。譬如,在陈继儒的叙述中,董其昌也是传统画史中经常描绘的那类其画“贫贱之交易得而贵人难求”的艺术家类型〔70〕,而董其昌在自己的叙述中也强调自己不为“马上簪裾”作画以及对他们的轻视〔71〕。然而通过李慧闻的研究我们知道,董其昌根本不是这类“崖岸”人物,他的书法、绘画乃至文章,往往成为他周旋官场与各类权贵结交的工具。同样,徐渭也把自己的“疏狂”作为美德自我歌颂,但事实上,正如前文提及的,这种疏狂也多带有奇矫的表演性质。徐渭和董其昌在对古代画史中画家传记扮演时所呈现出的这种共性,或许是中国史传作者所秉持的“‘高山仰止,景行行止’,虽不能至,心向往之”〔72〕式的从传纪写作到人生实践心理的不自觉流露。从这个角度看,本文讨论的“扮演风格”与“扮演传记”问题,具有更为深广的历史、文化内涵。

五、扮演传记与扮演风格

作为历史和文化价值的承载者,文人往往根据自己的政治身份,以及社会和经济地位的实际,选择对历史和文化的价值认同,从而主动接受历史和文化的影响。对于文人艺术家来说,历史和文化是通过他们对古代艺术家传记或古代艺术风格的扮演,发挥作用。所以,扮演一方面指向了文化的传承与创新,一方面又指向社会选择和艺术家个人的选择。中国以王朝更迭为循环特色的漫长历史,以及由此造成的社会和文化的超级稳定结构,为扮演传记乃至扮演风格提供无限丰富的演出剧本。

从隋代开始实行的科举制度,造成文人布衣与簪裾的身份分野,决定或影响着文人的社会和经济地位。北宋中期推行的经义取士,直接造成了中国文化中的文官集团与文艺集团的分离。明代继承了宋代科举方法,推行八股取士制度。明代中期之后,这一选举制度高度完备,一方面,布衣文人只能通过这一制度,实现向簪裾身份的转变,另一方面,八股文的写作也日益程式化、精细化。前者直接造成了文人的社会和经济地位的差别,从而塑造他们的不同的人格和对历史文化不同的心理认同;后者则正向或反向地影响了文人观察和思维的方式。徐渭和董其昌作为科举考试的失败者或成功者,他们绘画的不同风格,反映出科举考试和八股文写作对文人艺术的影响。

簪裾文人远比布衣文人更多地拥有文化的话语权力,所以从宋到明,对文人画理论发展和推动的重要人物苏轼、赵孟頫、董其昌等,都毫无例外地拥有簪裾身份。高居翰曾引用赫伊津哈关于“游戏团体”的观点,认为晚明时期业余文人画家集团如同一个游戏团体,倾向于通过乔装或其他方式,强调自己与凡俗的不同。业余文人绘画要求创造者具备充分的艺术史知识,以及创作和鉴赏时必须具备的高尚品味,这种排他性等于强化当时文人圈子的一种精英主义〔73〕。事实上,无论苏轼标榜的“士人画”,还是赵孟頫提倡的画贵“古意”,乃至董其昌鼓吹的“文人之画”,都体现了簪裾文人的“游戏团体”意识,是文化精英主义排他性的体现。

徐渭和董其昌的时代,科举考试的激烈竞争,推动了八股文写作的高度技术化。八股文家杨起元提出的“文人之文”,就是以技术为标准,建立起来的评判体系:“前瞻后顾,琢句练字,文人之文也。精神一翕,声欬千言,非文人之文也。”〔74〕这样,不但明代开国初期的质朴无文,还是前后七子的激情文风,甚至成弘时期的八股文大家,譬如王鏊、瞿景淳等,在这个技术发达的八股文时代,都不足观矣。这也是董其昌所感慨的:“假令王、瞿而在,必易其故常辙。否则拱手入老经生队矣。”〔75〕在这个时代里,董其昌因为对八股文写作技术进行深入研究,而通过科举考试,完成由布衣到簪裾的身份转换。相反,徐渭的激情人生,难免与这种过分注重形式技巧的文体扞挌,从而难以改变布衣终老的命运。所以一方面,科举考试就像过滤器一样,过滤掉重视激情轻视形式的徐渭,选择了重视形式淡化激情的董其昌;另一方面,科举考试也像放大器,通过实现文人的布衣与簪裾身份的分野,以及他们社会和经济地位的不同,强化了董其昌的形式思维和徐渭的激情人生。徐渭颓放的艺术与他科举考试失败导致的颓放人生一致,而董其昌精细的鉴赏家品味和艺术史的艺术,除了八股文写作思维的影响外,他的簪裾身份、社会和经济地位,推动了这一艺术倾向的发展。作为草野曲士,徐渭的艺术在保留激愤的同时,也沾染了民间欣赏品味,并不可避免地夹带市井文人的奇矫。

徐渭的奇矫性格,对应了画史上关于“逸品”画家的传说。作为失意文人,逸品画家往往是那些隐士以及鄙弃或不得不鄙弃功名富贵者。朱景玄(841—846)最早刻画了这一画家类型:“多游江湖间”“性多疏野”“落托不拘检”“傲然自得,不知王公之尊贵”。他们绘画的风格特点则是强调艺术的自由、自主,破除规矩法度之局限,不贵五彩而重水墨,尤以泼墨见长,并主张一种类似行为艺术的激情画风〔76〕。逸品绘画的风格,作为画史传说,广为流传,而逸品画家的人格特征,往往被后世的失意文人,包括徐渭继承。逸品画风作为一种缺失的在场,激发效仿者大胆挥霍的艺术想象。中国绘画的“逸品”类型,也正是在这种传说的推动下,一步一步由拘谨走向纵逸。徐渭正是这一类型风格的巅峰。

相反,董其昌簪裾艺术家的人格特征,推动了他对赵孟頫(1254—1322)、米芾等从鉴赏入手的绘画作风,从而沿着文人绘画的艺术史化方向,推出新的艺术史艺术。和徐渭的大胆挥霍的画风相比,董其昌的绘画则是艺术史艺术的最高标志。

董其昌的簪裾身份,促进其文化地位和经济地位的提升,从而使他有资格、有条件成为出色的艺术鉴赏家和收藏家。董其昌风格卓著的“艺术史的艺术”,与他作为艺术鉴赏家、收藏家和艺坛权威,密不可分。而这一切,得益于他簪裾身份的获得。同样,徐渭虽然也保持着文人惯有的鉴赏、收藏,甚至艺术史品味,但作为布衣,沉沦下寮的社会、文化地位和窘迫的经济境况,使他的鉴赏、收藏无法进入专业领域。他的艺术史知识,也多来自于道听途说或文献的阅读,而不是像董其昌那样筑基于对艺术品的广收博览上。因此,徐渭的绘画风格不像董其昌那样,通过对艺术史上著名艺术品风格的选择甚至精挑细选进行打造,而是别无选择地继承时下流行的风格、样式,甚至图式。另外,作为文人艺术,徐渭绘画的超越意识,也不可能像董其昌那样通过对历史风格的综合实现,而只能依靠对艺术史上传说的想象完成。徐渭的风格,是在时下流行的风格基础上,在对历史的想象中完成的。而董其昌的风格,则是在历史的风格基础上,通过实证性的总结实现。

徐渭和董其昌,因布衣与簪裾身份的不同,以及社会、文化和经济地位的差别,选择了不同的艺术人格和艺术风格,他们在明代八股取士制度的高度完备时期,形成了八股文和反八股文的截然相反的艺术,从而体现出这个时代的精神特征。

[明]徐渭 四时花卉图轴 144.7cm×80.8cm 纸本墨笔 故宫博物院藏

[明]徐渭 泼墨十二段图册之六 26.9cm×38.3cm 纸本墨笔 故宫博物院藏

注释:

〔1〕(明)董其昌《画禅室随笔》,第54页。

〔2〕(西汉)刘向《战国策》,第635页。

〔3〕赵轶峰《明代的变迁》,第79-80页。

〔4〕(南北朝)庾信《庾子山集注》,第330页。

〔5〕彭定求等《全唐诗》,第548页。

〔6〕同上,第6029页。

〔7〕钱穆《中国历代政治得失》,第56-57页。

〔8〕(元)脱脱等《宋史》,第3617页。

〔9〕(明)徐渭《徐渭集》,第517页。

〔10〕六朝时南人讥北人粗鄙,蔑称为“伧父”。

〔11〕(明)屠隆《涉江集序》,(明)潘之恒《涉江集选》,《四库全书存目丛书》集部第142册,第819页。

〔12〕(明)谢肇淛《五杂组》,第136页。

〔13〕(清)赵翼《二十四史劄记》,第783页。

〔14〕华枫《晚明文艺思潮对绘画的影响:徐渭、董其昌比较研究》,《文艺争鸣》2011年第8期。

〔15〕周群、谢建华《徐渭评传》,第390—407页。

〔16〕Dubosc,J.P..A New Approach to Chinese Painting.Oriental Art(III/3).1950.

〔17〕Loehr,Max.Phaseaand Content of Chinese Painting.in Proceedings of International Symposuim.Taipei:National Museum.1972.

〔18〕(美)高居翰《江岸送别》,第173页。

〔19〕王家诚《徐渭传》,第44页。

〔20〕徐建融《法常禅画艺术》,第74—76页。

〔21〕Ho,Wai-Kam.TungCh’i-ch’ang’s New Orthodoxy andゃe Sonrthern Schoolゃeory.in Christian F.Murk(ed.),Artists and Tra ditions:A Colloquiunson Chinese Art.pp.113-29.Princeton:Princeton University Press.1976.

〔22〕石守谦《董其昌〈婉娈草堂图〉及其革新画风》,台北《中央研究院历史语言研究所集刊》第65本第2分,1994年6月。

〔23〕邵宏、严善錞《董其昌在晚明文化运动中的立场》,《董其昌研究文集》,上海书画出版社,第415页。

〔24〕在里格尔(AloisRiegl)看来,随着时间的流逝,一种风格必然朝着某个方向、依照某种逻辑发展。每一件艺术品都是发展链条中的一环,并且每一件艺术品内部都蕴含着发展的种子。这一关于“艺术意志”的思想继承了黑格尔风格演变的理念,并在某种程度上验证康德关于艺术与道德和理性没有必然联系的观点。参观温妮·海德·米奈《艺术史的历史》,第122—135页。

〔25〕(奥)恩斯特·克里斯、奥托·库尔茨《关于艺术家形象的传说、神话和魔力》,第6页。

〔26〕同上,第124页。

〔27〕(英)贡布里希所作序言,见恩斯特·克里斯、奥托·库尔茨《关于艺术家形象的传说、神话和魔力》,第4页。

〔28〕(英)贡布里希《艺术与错觉》,第3页。

〔29〕(美)高居翰《唐寅与文徵明作为艺术家的类型之再探》,故宫博物院《吴门画派研究》,第5—6页。

〔30〕(美)高居翰《江岸送别》,第174—177页。

〔31〕(美)高居翰《画家生涯》,第134—135页。

〔32〕(美)高居翰《八大山人绘画中的癫狂》,范景中等《风格与观念:高居翰中国绘画史文集》,第272页。

〔33〕(美)高居翰《中国绘画史三题》,范景中等《高居翰中国绘画史文集》,第78页。

〔34〕Max Loehr. Phasea and Content of Chinese Painting.in Proceedings of International Symposuim.Taipei:National Museum,1972. pp. 285-311.

〔35〕James Cahill. Painting at The Shore:Chinese Painting of The Early and Middle Ming Dynasty(1368—1580).New York:John Weather hill. 1978. pp. 54.

〔36〕Michael Sullivan. Symbols of Eternity:ゃeArt of Chinese Land scape Painti ngin China. Stanford:Stan for d Univesity Press. 1979.

〔37〕(明)董其昌《容台集》,第2121页。

〔38〕(清)钱谦益《列朝诗集小传》,第636—637页。

〔39〕(明)陈继儒《太平清话》,第60页。

〔40〕(明)陈继儒《容台集序》,董其昌《容台集》,第1—5页。

〔41〕(明)董其昌《容台集》,第286页。

〔42〕(明)陈继儒《容台集序》,董其昌《容台集》,第4页。

〔43〕〔44〕转引自王安莉《莫是龙〈小雅堂集〉的几个问题》,《文艺研究》2012年2期。

〔45〕(明)徐渭《徐渭集》,第143—144页。

〔46〕威拉德·彼得森《晚明思想中的儒学》,崔瑞德、牟复礼《剑桥中国明代史》(下卷),第740—743页。

〔47〕(明)陈继儒《太子太保礼部尚书思白董公暨原配一品夫人龚氏合葬行状》,王永顺《董其昌史料》,第16页。〔48〕(明)徐渭《徐渭集》,第1098页。

〔49〕王逢《梧溪集》说:“冕,会稽狂士。少明经,取科第不中,遂放况江海间,士中负材气者争与游。尝鞯牛游京城,名贵侧目。平生嗜画梅,有《自题》云:‘冰花个个团如玉,羌笛吹他不下来。’或以是刺时,欲执之,一夕遁去。”徐显《稗史集传》说:“王冕,字元章,绍兴诸暨人也……尝一试进士举,不第,即焚所为文,益读古兵法,有当世大略。著高檐帽,被绿蓑衣,履长齿木屐,击木剑,行歌会稽市。或骑黄牛,持《汉书》以读。人或以为狂。”《明太祖实录》说,至正十九年(1359),王冕和许瑗曾入见朱元璋,“上问以时务,各应对称旨,乃留瑗等置幕府,以冕为谘议参军。”关于王冕的传纪史料,见陈高华《元代画家史料》,第350—370页。

〔50〕同〔9〕,第370页。

〔51〕同上,第1302页。

〔52〕同上,第387页。

〔53〕同上,第1301页。

〔54〕同上,第1300页。

〔55〕同上,第873页。

〔56〕(明)徐显《稗史集传》,陈高华《元代画家史料》,第354—355页。

〔57〕(明)陶望龄《徐文长传》,徐渭《徐渭集》,第1240页。〔58〕(明)徐显《稗史集传》,陈高华《元代画家史料》,第354页。

〔59〕(明)陶望龄《徐文长传》,徐渭《徐渭集》,第1339页。

〔60〕(明)袁宏道《徐文长传》,徐渭《徐渭集》,第1344页。〔61〕(日)吉川幸次郎《宋元明诗概说》,第214、246页。〔62〕祝允明虽然中举人,并担任过小官,但他最终回归市井。

〔63〕(清)钱谦益《列朝诗集小传》,第368页。

〔64〕(明)叶有声《容台别集序》,王永顺《董其昌史料》,第14页。

〔65〕(明)朱国桢《涌幢小品》卷二十二《好谈》,任道斌《董其昌系年》,第58页。

〔66〕万历二十六年(1598)8月,翰林院编修董其昌被任命兼任皇长子讲官。万历二十七年(1599),董其昌“以年例升”湖广副使。其皇长子讲官职位,则由他的进士同年兼翰林院同学黄辉充任。见张惟贤等《明神宗实录》,第6031、6118、6130页。

〔67〕万历朝的国本之争,参观《剑桥中国明代史》(上卷)第500—501页。董其昌在万历二十七年(1599)的大计京官中,失去了皇长子讲官这一职位。李慧闻认为,这与董其昌在国本之争的立场有关。她说:“1598年叶(向高)和董就任神宗的长子讲官中的两位。神宗皇帝最是钟爱由宠妃生的第三个儿子,因而固执地拒封长子为太子。在一次授课时,董不幸诱使年轻的皇子在回答时说出的话,使满朝即以为是未来统治者的吉兆。结果难免招致皇帝对董的不悦,1599年2月—在他就任渴望已久的讲官后仅过6个月,董突然重又被授予省职,任湖广按察司副使。”(李慧闻《董其昌政治交游与艺术活动的关系》,《董其昌研究文集》,第812页)李慧闻的推测,可能根据以下几则史料:“皇长子出阁,充讲官,因事启沃,皇长子每目属之,坐失执政意,出为湖广副使,移疾归。”(张廷玉等《明史》,第7395页)“万历戊戌(1598)间,光考出阁,公备员讲读官,讲及‘劳而不怨’章,指问曰:‘于义云何?’光考应声曰:‘此不竭民力耳!’一时传诵。皇长子仁圣聪明,古帝王莫及。”(陈继儒《太子太保礼部尚书思白董公暨原配一品夫人龚氏合葬行状》,王永顺《董其昌史料》,第17页)“二十二年(1594)甲午二月,上出阁讲读……一日,讲官焦竑仰叩以‘维皇上帝,降衷于下民,若有恒性’大义。上应声曰:‘只天命之谓性是已。’讲官董其昌请问‘择可劳而劳之’。上答曰:‘此所谓不轻用民力也。’讲官惊喜叹服。时神宗深拱静摄,上习读经典,皆有恒度。神宗嘉悦,间与诸皇子偕召,防护有加焉。而先是科臣张贞观,以请备出讲仪仗降,黎道照以论救罢。”(张惟贤等《明光宗实录》,第8页)董其昌是《明光宗实录》的主要编纂者,陈继儒是董其昌最亲密的朋友,或许他们的叙述直接启发了《明史》中董其昌因国本之争中的行为而“坐失执政意”的认识。但“执政”一般用来指内阁大臣,而非皇帝。所以,有人认为董其昌是因得罪张位而去京职,(王守稼、缪振鹏,《画坛巨匠、云间劣绅—董其昌评传》,《东南文化》1990年第1期)但这是明显的误断,因为在董其昌“升”之前,张位已涉嫌与国本之争的妖书案有关而被“除名为民”了。此说可能由《明史》中董其昌传与焦竑传的误记而起。《明史·焦竑传》说:“故事,讲官进讲,罕有问者。”从万历二十二年(1594)二月开始,作为第一批皇长子讲官,焦竑以这种不合“故事”的讲课风格引人注目。“竑既负重名,性复疎直,时事有不可,辄形之言论,政府亦恶之,张位尤甚。”(张廷玉等《明史》,第7393页)事实上,作为主要编纂者,董其昌在《明光宗实录》中也有意把自己塑造成为焦竑式的人物。在叙述焦竑和他在为皇长子讲课中有违“故事”的同时,他还提到因国本之争降罢的张贞观、黎道照等,目的显然是要在国本之争胜利后,表明自己过去立场的“正确”。然而,和董其昌有亲密交往的沈德符披露的一则史料表明,董其昌在万历二十七年(1599)遭受到的挫折,另有隐情。沈德符说:“己亥大计,最为平恕,惟董太史思白其昌以私隙,为朱考公石门敬循所中外转,似未服人。”(沈德符《万历野获编》,第305页)沈氏在另外一个地方对“私隙”作了说明:“……近年董太史其昌最后起,名亦最重,人以法眼归之,箧笥之藏,为时所艳。山阴朱太常敬循,同时以好古知名,互购相轧,市贾又交构其间,至以考功法中外迁,而东壁西园,遂成壁垒。”(沈德符《万历野获编》,第654页)陈继儒称:“辇毂收藏家又时时愿得公(董其昌)赏鉴,一品题为重。而侧目者妒之,出补楚藩。”似乎可以佐证沈德符之说。董其昌在科举考试成功后表现出的对书画收藏、鉴赏的狂热,以及他因这种狂热屡受弹劾,则是另外一个间接证据。另外,董其昌此刻表现出的作为文人艺术家权利的奇矫性格(参见下文注释),也使我们相信沈德符和陈继儒的判断。朱敬循是大学士朱赓之子,但此顷朱赓尚未入主“政府”,所以,董其昌的政治变故应该不是后来成为“执政”的朱赓之意。

〔68〕(明)董其昌《画禅室随笔》,第54页。

〔69〕譬如,王世贞笔下的祝允明:“……当其窘时,黠者持少钱米乞文及手书辄与。已小饶,更自贵也。”(王世贞《艺苑卮言》,第92页)陶望龄笔下的徐渭:“……及老贫甚,鬻手自给,然人操金请诗文书绘者,值其稍裕,即百方不得,与窘时乃肯为之。”(陶望龄《徐文长传》,《徐渭集》,第1340页。)这里,徐渭的传纪形象与祝允明呈现一致性。

〔70〕陈继儒称赞董其昌“挥毫扫素,簇簇如行蚕,闪闪如迅霆飞电。山僧逸民狎得之,而上相巨卿、豪珰贵戚欲乞公尺寸而不可得,则甚奇”。陈继儒《寿玄宰董太史六十序》,任道斌《董其昌系年》,第134页。

〔71〕大约在万历二十年(1592)之前,时任辽东巡抚或吉辽总督的顾养谦将赴任所辽阳,给董其昌送来两个空白扇,希望董能为他和另外一位叫王承父的山人画扇。董只满足了王承父的要求,而把空白扇还给顾。当时董其昌不过是翰林院年轻的庶吉士而已,竟以这种矫奇行为,矜持应对年长的朝廷大员的要求。据《明神宗实录》记载,顾在万历二十年(1592)八月起任兵部右侍郎,但董并不认为他的行为有何不妥,相反和徐渭一样,乐于公开这样的事件。,在万历二十七年(1599)之前的一款画跋(《仿李营丘寒山图有序》)中,董对此进行了披露,并进一步写道:“……簪裾马上君子,未尝得余一笔。而余结念泉石、薄于宦情,则得画道之助……题此诗以洗本朝士大夫俗。夫韩愰、燕肃、宋复古、苏子瞻皆善画,朝贵腹中无古今,固应不知……”见董其昌《容台集》,第1642—1645页。〔72〕(西汉)司马迁《史记》,第1749页。〔73〕(美)高居翰《山外山》,第144页。

〔74〕(明)董其昌《举业蓓蕾》,石成金《传家宝三集》。〔75〕(明)董其昌《容台集》,第1867页。

〔76〕邓乔彬《中国绘画思想史》,第292—293页。

(作者为美术学博士、中国美术家协会《美术》杂志副编审)