源远流长的全民艺术—略论中国古代的壁画

2018-06-01任道斌

◇ 任道斌

(作者为中国美术学院教授、博士生导师)

一、历史悠久,延绵不绝

壁画是绘制在建筑墙面上的美术作品,它不仅在中国美术史上是不可或缺的篇章,而且历史悠久,源远流长。据考古发现,早在新石器时期,我们的祖先便开始创作壁画了。如辽宁西部凌源、建平两县交界处之牛河梁红山文化“女神庙”遗址,宁夏固原县店河的齐家文化居住遗址,皆有几何形彩绘图案壁画,虽然造型简单稚拙,却是我国原始壁画的滥觞,距今至少有四千年的历史。

尔后的夏商周三代,壁画逐渐发展,在河南安阳殷墟遗址、洛阳东郊殷墓遗存、陕西扶风西周墓葬遗存,都发现有几何形彩绘或花纹彩绘壁画。文献对周代的壁画有更为生动的记载,如《孔子家语》记述了孔子在“明堂”的四门壁上见到尧舜之容、桀纣之像,乃明白善恶之状、兴废之诫,又看到周公辅佐少年成王的故事壁画,徘徊久之,若有所思地对弟子说:“此周之所盛也,夫明镜所以察形,往古者所以知今。”另一位文化名人屈原,则在观赏庙堂内那“琦玮僪佹”的山川神灵、古贤圣人壁画后,大受感动,诗性大发,呼天抢地而作《天问》,事见王逸《楚辞章句》。另据郑玄《周记》注所称,宫廷的虎门绘有猛虎的壁画,以示威严庄肃。这些记载说明壁画除装饰、记事功能之外,已有了明劝诫、成教化、助人伦的政治功能。

秦汉时期,人们更是在殿堂、祠庙、衙署、府第、驿站,以至墓室绘有壁画,《史记·秦始皇本纪》《汉书·苏武传》《后汉书·郡国志注》等,皆有具体的描述,并得到考古界的印证。如陕西咸阳秦故城第六号遗址的图案纹饰壁画、第三号宫殿遗址《车马图》壁画,河南洛阳西汉卜千秋墓《升仙图》壁画,洛阳老城西北西汉墓《鸿门宴》《二桃杀三士》壁画、洛阳金谷园新莽时期《星神》壁画,山西平陆枣园村西汉墓《耧耕图》壁画,辽宁辽阳北园一号墓东汉《车马出行》壁画,内蒙古和林格尔东汉墓室《乐舞百戏》壁画等,精彩纷呈,内容丰富,并且表明壁画题材已从神灵、圣贤向民间生活发展。

魏晋南北朝隋唐五代时期,壁画除绘制在宫殿祠堂及墓室等建筑的墙壁上,还成为宗教寺庙及石窟的宠物,著名的甘肃敦煌莫高窟、新疆吐鲁番伯孜克里克千佛洞石窟、库车龟兹石窟的壁画,就是明证。

郊野聚饮图 陕西南里王村唐墓壁画

步入宋元明清社会,寺观、墓室、石窟壁画的发展此起彼伏,一直没有停滞,如宋代河北定州净众院塔基地宫《帝释礼佛图》壁画,元代山西芮城永乐宫《朝元仙仗图》壁画,明代北京法海寺《帝释梵天图》壁画,清代山东泰安岱庙《东岳大帝启跸图》壁画等,就是其中名著者。

晚清的太平天国更是以壁画来歌颂起义军的丰功伟绩,以及人们向往美好生活的愿望,如江苏南京堂子街东王杨秀清衙署的《防江望楼图》《双鹿灵芝图》《云带环山图》等。一望四千年,可以说我国古代的壁画艺术长河,从新石器至清末,一直没有中断,从涓涓细流到一泻千里,与中国画异曲同工,构成了中国古代艺术的洪流,滋润着世界文化。

二、天南地北,四方溢彩

自新石器时代壁画在中国诞生起,它就开始在华夏大地不断生根发芽、开花结果,天南地北皆有其踪影。仅以寺观堂庙壁画而言,初以绘政治内容为主,君王贤相、忠臣列女、天地鬼神、山灵海怪皆可绘入壁画。至汉代独尊儒术,则孔子及门徒最为入画,而显功勋以名臣武将为多,扬善恶以尧舜桀纣为多,奉鬼神传礼教贯穿其中。后来素有“像教”之称的佛教传入中国,宣传佛教教义的壁画便成为大众美术的主流。尤其是唐代,国内各地广建佛寺,开凿石窟,雕塑佛像,绘制壁画。当时帝王受戒,大臣拜佛,人持佛法,家燃佛灯,佛寺遍及各地,所谓“天下名山僧占多”。道教亦十分兴旺,唐朝帝王以老子“李”姓为荣,且封异姓百姓为“李”氏,以至于到目前中国第一大姓为“李”。道观遍布南北,道教壁画无处不有。仅管寺观壁画盛于唐宋、衰于明清,但寺观壁画的遍及各地却是不争的事实,甚至舟山、台湾、海南、港澳一带,皆不例外。

壁画东西南北四处溢彩之例,更是不胜枚举。如东北地区,辽宁省沈阳市辽代无垢净光舍利塔的方形地宫四壁,绘有佛教护法天神等像,东壁所绘为《持国天及毗舍阇(噉精鬼)图》,南壁绘《增长天及鸠槃茶(大力鬼王)图》,西壁绘《广目天及富单那(臭恶鬼)图》,北壁绘《多闻天及夜叉、吉祥天图》。四大天王或怒目圆睁,或慈眉善目,手执利剑,个个身躯魁梧,挺着“将军肚”,战袍迎风而舞,殊为威风勇猛,身旁诸鬼亦怪状骇人,目光锐利,肌肉发达,呈现无坚不摧的神态,使壁画传达了佛家的威严与佛法的无边,颇有警世宣传之趣。

而西南地区,如四川省成都青城山唐代丈人观真君殿的《五岳四渎图》《十二溪女图》《岳渎曹吏图》《山林诸神图》等壁画,线条流畅,造型萧散,将道教追求的“飘飘欲仙”之境,描绘得惟妙惟肖,令观者顿起脱俗之思。又如成都大圣慈寺的唐代壁画,达九十六院,“画诸佛如来一千二百一十五,菩萨一万四百八十八,帝释梵王六十八,罗汉祖师一千七百八十五,天王明王大将二百六十二,佛会、经验、变相一百八十五”(见李纯《大圣慈寺画记》),令人目不暇接,颇有置身佛国天地之感。

东南地区,如浙江省金华市太平天国侍王府的大殿和西院,绘有云龙、松鹤、猫蝶、柏鹿、蜂猴等内容吉祥的壁画,一派喜气,又绘有百姓安居乐业、渔耕生产的壁画,如《春日捕鱼图》《樵夫桃刺图》等,人物情态逼真,造型与表情生动有致,具有生活气息,较为轻松活泼,雅俗共赏。

救溺图 西藏阿里托林寺壁画(公元10世纪末)

西北地区,如甘肃敦煌壁画,共有四万五千平方米,富丽堂皇,美不胜收,描绘了曲折生动的佛家故事,如《尸毗王舍身饲鸽图》《瞎子摸象图》《王子逾墙出家图》《幻城喻品图》《佛祖说法图》,还有世俗生活故事,如《胡商遇盗图》《张议潮出行图》《农事图》等。它们与敦煌的石窟建筑、雕塑共同构成了古丝绸之路上的艺术宫殿,被联合国科教文组织列为“世界文化遗产”,有“中世纪文化殿堂”的美誉。

上述例子皆说明壁画艺术在中国的普及与广为流传。

三、地上地下,两相不误

中国古代的壁画,既存在于地面建筑,如宫殿堂庙、石窟洞穴,也存在于地下建筑,如佛塔地宫、帝室陵墓与贵族墓室内。而且,随着考古的不断发现,地下壁画与地上壁画相比,毫不逊色。

如唐高宗李治,做太子时便于首都长安(今陕西西安)为其母文德皇后荐福,修建大慈恩寺,度僧三百人。为了便于玄奘译经,在寺内建有规模宏大的翻经院,据《全唐文》卷十一《建大慈恩寺令》载,这些建筑“虹梁藻井,丹青云气,琼础铜沓,金环花铺,并为殊丽”,总计一千八百九十七间。寺内壁画高手云集,两廊壁间有右相阎立本的壁画,见张彦远《历代名画记》卷三《记两京外州寺观画壁》。而西院浮图高三百尺,塔下南门有尉迟乙僧所作的壁画,他还绘西壁《千钵文殊图》。塔内东西间有尹琳画《骑象普贤》《骑狮文殊》,塔东南中门外偏,有张孝师画《地狱变相图》。吴道子、杨庭光、李果奴、郑虔、毕宏、王维、韦銮等名家皆先后在此作壁画,今人陈高华《隋唐五代画家史料》(增补本)皆有记载。

地面壁画如此辉煌,地下墓室壁画也十分壮观,李治的儿子唐中宗李显,于神龙二年(706)在长安西邻的乾县修永泰公主、懿德太子、章怀太子墓,其规模仿帝陵,较为宏大。在这三位皇族的墓室内绘有精美壮观的壁画,有狩猎出行、仪仗出行、㦸架、马球、观鸟捕蝉、侍女、宫苑仕女、礼宾、建筑等内容,洋洋大观。

其中章怀太子墓室通道东壁的《礼宾图》壁画,绘朝廷鸿胪寺官员与来宾等六人,较为生动。左边三人皆戴龙冠,束腰带,穿着红色宽袍大袖的鸿胪寺官服,他们当中有一人手持笏板,当为级别稍高的官员。他们呼应而行,似在引导身后三位来宾。第四人身材壮硕,秃顶、浓眉,深目高鼻,似为西域来宾,着大翻领紫色宽袍,束细腰带,穿黑色靴子,表情严肃。他旁边同行的第五人,头戴羽冠,上插两根雉鸡羽毛,身穿大红领白袍,双手拱手于袖中,神态也较肃穆,似为高丽使者。最后一位来宾,头戴皮帽,穿圆领灰大氅,着皮裤,穿黄皮鞋,束腰带,两手拱于袖中,似为北方少数民族的使者,胖胖的脸上露出较为轻松的神情。这群人物造型准确,线条流畅,色彩丰富,随类而赋,且主客之间顾盼有情,徐行之中,疏密有致,显示了壁画制作的用心,并不因为是地下而马虎。

永泰公主墓前室东壁南侧的《女侍图》壁画,同样绘得惟妙惟肖。十位宫女结伴而行,为首一人头梳高髻,上身着窄袖短衫,外加披巾,下穿长裙,双手叉于腹前,脚穿云头履,庄重典雅。其余八位宫女手持团扇、高足杯、拂子、包裹、茶盘等物,徐徐跟随。最后一位着男装,似为男侍。宫女们修长婀娜的身姿、丰满的脸庞与丰腴的脖子,显示了唐代美女的以肥为美,甚有时代特色。全图构图生动,各人皆不相同,性格鲜明,体现了唐诗所云“深宫尽日闲,无奈计春何”的意境,令人叹为观止。

四、帝王参与,百姓共赏

由于壁画有“成教化,助人伦”的视觉宣传功能,自然使得历代帝王对之关注有加,如汉武帝下令在凌烟阁绘功臣画像就是典型的例子。佛教传入中原后,统治者利用佛教以强化自己的权利,也成了他们与时俱进的方式,以壁画为统治服务更变为必然。据东汉文献《牟子理惑论》记载,汉明帝刘庄在佛教传入中原的初期,就于洛阳城西雍门外起佛寺,“于其壁画千乘万骑,绕塔三匝。又于南宫清凉台及开阳城门上作佛像。明帝存时,预修寿陵曰显节,亦于其上作佛图像”。这座洛阳城西雍门外的佛寺,后来称为白马寺。

除汉明帝青睐地上、地下壁画外,汉桓帝刘志也笃好壁画,据《后汉书集释》引《孔氏谱》记载,“桓帝位老子庙于苦县之赖乡。画孔子像于壁。”可见道教庙宇的壁画也有帝王参与。

唐代的帝王,如唐太宗、唐高宗父子,寄趣艺文,对佛寺、陵墓的壁画皆加关注,使得那一时期首都长安及京畿一带的壁画呈现出规制宏大、精彩生动、金碧辉煌的气象;而唐玄宗还召大臣李思训画大同殿壁画,观后大加称赞,认为李思训所作山水、使人望之,“夜闻水声”。事载朱景玄《唐朝名画录》。北宋的宋太宗赵炅,也是一位壁画的“粉丝”,他曾入汴京(今河南开封)大相国寺观看行廊的壁画《阿育王变相图》《炽盛光九曜图》,并饶有兴趣地询问创作壁画的皇家画院待诏高益,是否懂得兵法,竟然画得如此生动逼真。事见刘道醇《圣朝名画评·高益传》。

地处朔方的西夏王朝,曾兴盛一时,与北宋中央政府对峙,至今在甘肃敦煌石窟、安西榆林石窟遗存丰富的壁画。统治者崇佛之外,还让画师将自己的画像绘入壁画。如敦煌莫高窟第409窟东壁壁画为《西夏王供养人像》,图上的西夏王面形饱满,身材壮实,柳目修鼻,八字胡须;头戴尖顶高冠,身穿圆领窄袖团花长袍,束腰带,腰带上佩有短刀、荷包、打火石、磨刀石等“蹀躞七事”,脚穿毡靴,一派北方少数民族首领的模样。另一幅《西夏王朝王妃供养人像》,图中王妃头戴宝冠,饰步摇,身穿对襟翻领长袍,一派王家气势。而在安西榆林窟第29窟中,则有西夏武官、贵妇等供养人壁画,可见帝王的参与、贵族的介入,皆使得壁画艺术获得较高的地位,而不断发展。

百姓虽不如帝王那样能出巨资支持壁画的发展,但人们对壁画的兴趣都十分浓烈。举张彦远《历代名画记》所引《京师寺记》中关于东晋画家顾恺之的一段故事,就可见一斑。当时建业(今南京)瓦棺寺北小殿的《维摩诘图》壁画,请顾恺之绘写。顾氏“遂闭户往来一月余日,所画维摩诘一躯,工毕,将欲点眸子,乃谓寺僧曰:‘第一日观者请施十万,第二日可五万,第三日可任例责施。’及开户,光照一寺,施者填咽,俄而得百万钱”。可以说,中国古代壁画的发展是与全民的热情分不开的。

五、众教涉猎,同释善意

壁画的可观可赏及题材的故事性、大众性,使得各种宗教多将其当成宣教或装饰的平台。素有“像教”之称的佛教自不待言,无论是藏传、南传、汉地佛教,还是密教、显教,无论是禅宗、律宗,还是圆宗、莲宗,皆有寺宇壁画,用作弘法的良方,如明代北京法海寺壁画、清代布达拉宫壁画等。道教受佛教的影响,也在道观中注入壁画的因素,借以宣传道家旨趣,如元代山西芮城永乐宫壁画、河北曲阳县北岳庙壁画等。即便是唐初传入中国的景教,也有壁画绘于新疆高昌(今吐鲁番一带)故城,如《说法图》壁画,左边绘一高大的传教士,正向着右边的三位回鹘男女信徒布道,他们身穿圆球形无领衫,而且不通体连贯,仅如短袍。景教徒们发髻上似有网巾,女子则梳有高髻,穿紧身长袍。人人手上持一个带叉的细树枝,以代表十字架。全图工细精致,尤其是传教士衣服的褶皱较多,显示出他的衣料之轻柔与华贵,与众不同。伊斯兰教反对偶像崇拜,所以绘画以图案、植物纹饰、山水纹饰居多,一些穆斯林在他们的清真寺或住宅壁上绘上图案纹饰,以美化生活。

各式宗教的壁画,内容虽然有所不同,主张亦各相异,但他们壁画的题材却传达了善良的意愿。如儒家堂庙的壁画,宣传忠孝节义,孔庙壁画多有《二十四孝图》《孔子授徒图》等,崇尚教育、忠孝等。佛家寺宇的壁画,有《释迦牟尼说法图》《西方极乐世界图》《佛本生故事图》《佛传故事图》等,宣传佛家的和平、善良旨趣,虽有《地狱变相图》之类令人骇目惊心的恐怖场景,但也是从反面诲人行善。道家庙观的壁画,多以《朝元仙仗图》《玉帝出巡图》《天宫巍峨图》为旨,一派飘然天外的神采,宣传寡欲修行、得道升天的思想,也有凶神恶煞的内容,亦是警示世人勿可作恶。景教、摩尼教壁画以绘写传教士说法、信众虔诚归奉为多,其教义主旨是劝人归信,不可作恶,以避免末日审判时被溺入苦海。穆斯林的花草图案纹饰壁画,寄托着对美好生活的向往,同样也传达了善良的意图。壁画正因为有宣传宗教的向善思想,而一直植根于中国古代社会的文化土壤中,生生不息,代代不绝。

六、各族效尤,普及大众

汉族如唐宋帝王喜爱壁画外,中国古代不少少数民族也十分喜爱壁画,上文已举了信奉藏传佛教的藏、蒙名族,信奉伊斯兰教的西北民族,以及信奉景教、摩尼教的高昌回鹘等。笔者在参与王伯敏教授主编的《中国少数民族美术史》过程中,更了解了一些古代少数民族热爱壁画的例子。

如地处新疆库都的库木吐拉石窟壁画,就是古龟兹人所为,这些壮观的壁画还形成了具有特色的“龟兹风”:一是壁画布局规整对称,有程式化的基调,给观者以严肃、端庄之感,令人一进佛窟便如入佛国,循其规而蹈其矩,倍加虔诚。二是图案化,尤其是菱格图案与人体的符号化,具有华贵雍容的装饰感。特别是库木吐拉新2号窟之穹窿顶壁画,以顶部为中心,将半球面穹壁用圆心辐射法,以直线分作十多条幅面相等的扇面,绘有菩萨,底纹丰富。三是受中亚犍陀罗艺风影响,人物束腰丰胸作三折式姿态,动感强烈,端庄、传神,撼人心魄。

隋唐时期另一个少数民族地方政权于阗国,为了加强与中原的文化交流,还推荐于阗国王族尉迟跋质那、尉迟乙僧父子到长安(今西安)创作寺院壁画,人称“大小尉迟”。大尉迟创作的壁画气势浩大,人物、山水错落有致,表现了异域的风貌,令人耳目一新,作品有《六番图》《外国宝树图》等。小尉迟画外国鬼神与佛像,线条如屈铁盘丝,遒劲流畅,洒落而有气概,使长安的慈恩寺、光宅寺、兴唐寺及洛阳大云寺等为之增色,事见《隋唐五代画家史料》。

居住于云南西南部阿佤山区的佤族,在他们居住的“大房子”墙上绘有壁画,题材主要是人、牛、鹿、马及方格符号等,画风质朴天真,构图无一定格局,忽疏忽密,较为自由奔放,造型采用平面手法,如同剪影,明快传神。事见王伯敏主编《中国少数民族美术史》第四十二章《佤族美术史》。各民族参与壁画的记载,书中皆有详细的介绍,兹不赘述。

七、文人工匠,齐声相应

壁画因需站立绘制,体力消耗较大,故大多由职业画师、画工绘制。他们中不少人往往依据粉本传模移写,按既定图稿放样操作,而这些粉本由当时高手所制,其中不乏文人画家参与的可能。然而从现有的中国古代壁画遗存来看,大多是没有画人的署名之作,即使山西、河北的一些壁画有少许绘制画工的姓名,却是在画史上无稽可考之辈,唯太平天国壁画留有扬州画家虞蟾、陈崇光师徒之名于《扬州画苑录》中可考。可以说,中国古代壁画遗存,是一部无文人画家留名的画史。可是从文献来看,文人参与壁画的记载却史不绝书。如前文所述东晋顾恺之为建业瓦棺寺作《维摩诘图》壁画,就见于《历代名画记》,而顾恺之是位文学家,擅长散文,仅画论就有《画云台山记》《魏晋胜流画赞》《论画》等名篇传世。

又如唐代大诗人王维,官至尚书右丞,文学成就冠绝当时,有“天下右丞诗”之誉,著《辋川集》,他曾为长安千福寺西塔院、慈恩寺东院作山水壁画,朱景玄《唐朝名画录》记其事。

在文人画兴起的元代,官至从一品的大学士、翰林学士承旨李衎(号息斋),曾应元仁宗爱育黎拔力八达之召,为大都(今北京)嘉熙殿作壁画,元人戴表元《道园学古录》卷二十八有载,并有诗记其事云:“嘉熙殿里春日长,集贤奉诏写苍筤。”自注云:“因记延祐甲寅,息斋奉诏写嘉熙殿壁。”奉召为嘉熙殿作壁画的还有文人画大师赵孟頫的学生唐棣,并因画艺高超而被升官。唐棣是茂才,善诗文,著有《唐子华诗集》《休宁稿》等。赵孟頫的友人、儒学教授郭畀,亦为无锡锡山弓河上玄元道馆、锡麓玄丘精舍等处作壁画,山水古木尤佳。郭畀有《快雪斋集》《客杭日记》等文集行世。赵孟頫的另一位学生王渊,曾在集庆(今南京)为大龙翔寺作壁画。这些皆在《元代画家史料》(增订本)中可觅。所以虽然实物遗存缺少文人参与壁画的证据,但文献已弥补了这一缺憾。

八、因地制宜,各见特色

我国古代历史悠久,加上幅员辽阔,各地更因自然条件、民间风俗、宗教信仰等的不同,而因地制宜,使壁画艺术也呈现出多元的风格,自具特色。

如东汉时期的墓室壁画,虽然大多有辟邪驱鬼、吉祥升天等题材,但各地仍有不少差别。河南洛阳卜千秋墓壁画,绘有门卒属吏、车骑出行、宴饮欢聚等生活场景,线条挺劲流畅,比例准确,殊为生动;而山东梁山后金山墓室壁画,则以绘儒生、武士为多,且于屋舍装饰着墨颇多,具有典雅气象,殊为萧散放逸;内蒙和林格尔新店子墓室壁画,布满四壁,构图饱满,并多榜题,车骑出行,队列雄壮,人物众多,参差有序,殊为壮观,又有庄园之图,包含牛耕、畜牧、桑园、手工作坊等内容,富有生活情趣;江苏徐州汉墓壁画,以描绘墓主生前家庭生活为旨,夫妇并坐宴饮,观赏乐舞,甚具幸福气氛。

而步入佛道诸教盛行的两晋南北朝之后,中原信奉汉地佛教,西南信奉南传或藏传佛教,西北受中亚信仰影响,华南受多神教影响,导致各地壁画的题材更为丰富多姿,不一而足。

至于画风也各有千秋,或工细精密,或夸张神似,或繁或简,或艳或雅,异彩纷呈。甚至如卷轴绘画唐以后出现南北分宗一样,有重勾勒精细一类,有重逸笔晕染一类,如北京法海寺壁画就与南京太平天国壁画有不同的画风,前者精工具体,后者以神摄形,前者逼真,后者多趣,这自然是各地审美观的不同所致。

再如壁画的底仗材料及制作方法,也存在诸多的不同,人们依据当地的自然地理与气候条件,包括获取画材的方便程度,来实施壁画的制作。可以说,在广袤的中华大地,壁画艺风是多元的。

九、遗存流芳,艺史增辉

由于壁画的场地固化,流通远不及卷轴画等,尤其是墓室壁画,入土后无人欣赏,再加上自然的风化、壁体的裂毁,难于保护,所以壁画相比卷轴画而言,虽有辉煌的历史,但在中国绘画史上并没有得到应有的重视。目前出版的一些中国绘画史著作,往往略于壁画而详于卷轴画、文人画、宋元明清时代的可移动画作。即便是一部《中国美术全集•绘画编》洋洋二十一卷,而壁画仅占六卷。其实通过前文的论述,有全民艺术之称的壁画是中国古代绘画的重要组成,它既可弥补先秦两汉至隋唐存世卷轴、帛画的稀缺与不足,又可弥补画史对西北、西南、东北偏远地区绘画作品,以及少数民族作品介绍的空白与不足。

水月观音图 甘肃安西榆林窟第2窟(西夏)

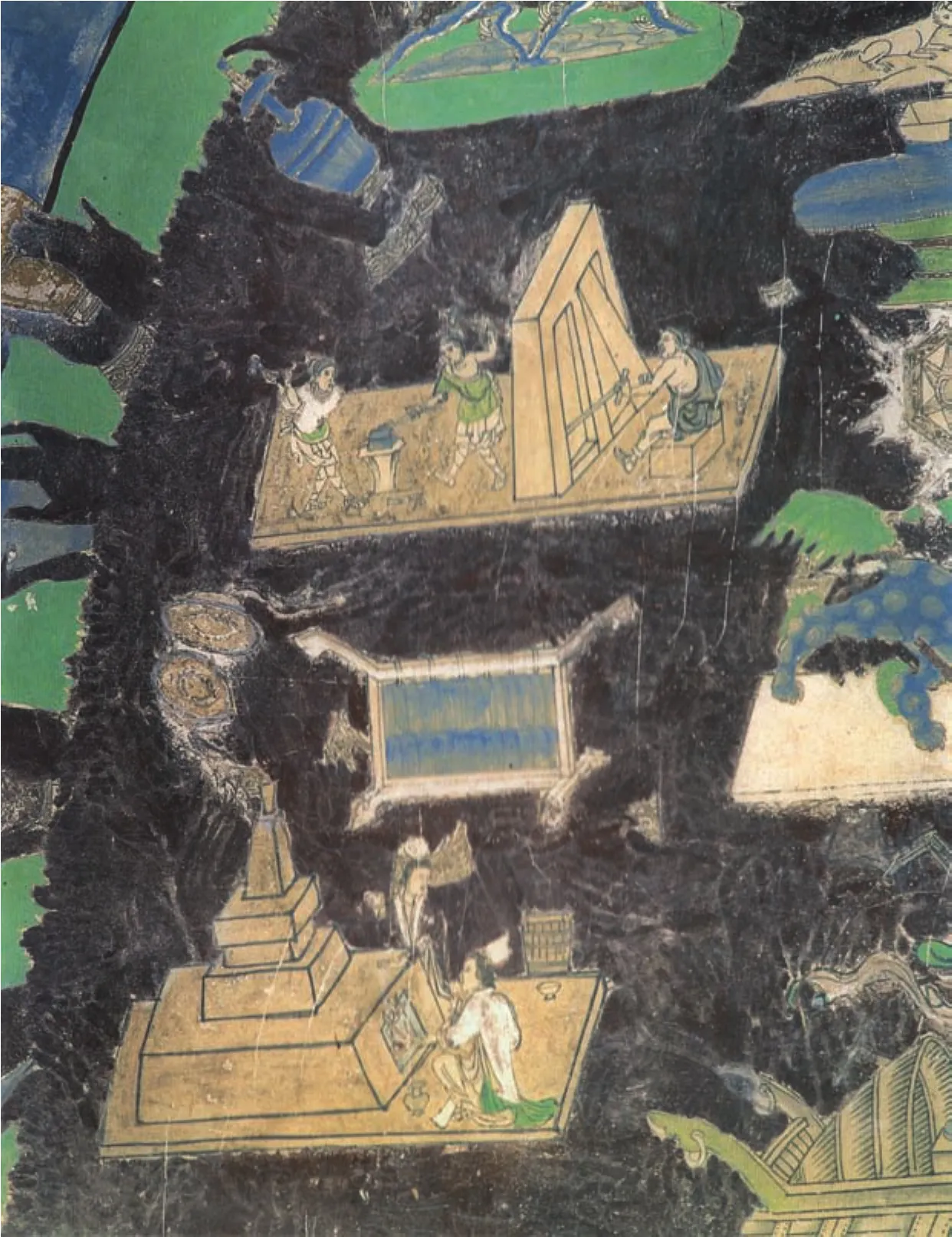

冶炼、锻铁图 甘肃安西榆林窟第3窟(西夏)

从现存的主要壁画遗存就可以说明这一点。如河南洛阳卜千秋汉墓、烧沟六一号汉墓、八里台汉墓,甘肃武威五埧山七号汉墓,陕西西安交大汉墓,墓中的壁画可以弥补西汉绘画实物史料严重不足的缺憾。

又如新疆若羌米兰第三号寺院遗址壁画,为鄯善国的绘画;新疆和田丹丹乌里克废寺壁画,为于阗国的绘画;新疆吉木萨尔北庭回鹘佛寺遗址壁画,为高昌回鹘的绘画;西藏札达古格王国都城遗址的白庙、红庙、贡康洞、曼陀罗殿壁画,为古格王国的绘画;吉林集安舞俑墓、角觝墓、三室墓、长川一号墓、五盔坟四号墓的壁画,为古高句丽的绘画;云南丽江大觉宫的壁画,为纳西族的绘画;西双版纳宣慰街大佛寺《天堂地狱图》壁画,为傣族的绘画;西藏拉萨布达拉宫、日喀则札什伦布寺的壁画,为藏族的绘画;内蒙古土默特右旗美岱召的壁画,为蒙古族的壁画。它们为我们认识古代各族绘画提供了珍贵的实物史料,无疑为中国古代美术史增添了多重的光彩。

十、鉴古知今,情思绵绵

中国古代壁画艺术的魅力,既在于它有四千年的悠久历史,又在于它有丰富的美学和东方文化内涵,更在于它是全民的艺术,具有浓郁的中国特色,是我们弘扬优秀文化传统、增强文化自信的资源。在社会主义新时代,作为绘画工作者,更应探求古老壁画艺术的与时俱进,以反映社会主义祖国的和谐与生机,鼓舞人们实现伟大的民族复兴。

改革开放以来,随着政治日益开明、经济繁荣发展、文化进步提高,古老的壁画艺术也获得了新生,除一些古建筑陆续恢复了壁画艺术,新建的不少机场、车站、宾馆等也引入了壁画。中国美术学院、中央美术学院增设了壁画人才的培养,展开对壁画的学术研究,或参与修复、保护古壁画的文保工作,或介入创作新壁画的工作。在大江南北及长城内外的一些文保单位,活跃着师生们应物象形、传模移写、随类赋彩的身影。如中央美术学院孙景波教授、王颖生教授,中国美术学院林海钟教授、何士扬教授、梁怡博士等走出校园,分别参加山西、杭州等地寺观壁画的创作;一些青年学子,参与墙景美化,协助杭州城区和云南边陲城镇绘制歌颂文明新风的社区壁画。

不仅如此,对于长期以来不受关注、破损严重却又极具艺术与历史价值的传统南方壁画,中国美术学院艺术鉴藏系何士扬教授带领研究团队对浙江、安徽、四川、福建等南方地区的壁画遗存进行深入调研,并以杭州上天竺法堂壁画创作为契机,对南方壁画的墙体工艺和创作保护展开全流程研究。他们一方面进行传统工艺传承实践,联合浙江大学文物保护材料实验室对相关材料进行科学化检测,探索南方壁画从墙壁制作、壁画创作到保护修复的当代研究新模式;另一方面,梳理南方壁画的审美文脉,力图在创作中传承南宗绘画的审美意境。随着学院的参与,相信壁画这个古老的艺术门类,在新时代一定会结出更为丰硕的成果。