高校德育教育实效性影响因素分析

2018-05-23王金玲

王金玲

(安徽财经大学 文学院,安徽 蚌埠 233000)

一、问题的提出

当前,随着互联网的普及,一些鱼龙混杂的文化现象正在侵蚀大学生的心灵,削弱他们的分辨能力,高校德育教育面临严峻挑战。高校德育教育作为通识教育的一部分,其独立性逐渐丧失,内容往往流于形式,教学效果收效甚微。很多学生选修德育课程的目的仅在于修学分,这与国家大力倡导的以传统文化为背景的德育教育大相径庭。新时代背景下,大学生不仅要具备一定的专门知识,还要具备健全的人格和良好的心理品质。然而当前的高校德育教育教学仍较为传统,在实际教学过程中并未结合实际需求构建出对应的德育模式。为了提高德育教育的实效性,高校教师要了解德育教育的现状,认清当前教学中存在的问题,并在此基础上制定科学有效的教学策略。

在德育教育方面,著名学者柯尔伯格提出了道德发展“三水平六阶段”学说,认为道德认知是发自内心的,也是循序渐进的;同时,他十分强调社会环境对人们道德发展的巨大作用,主张在学校中树立良好的公正群体气氛,这是道德教育的必要条件[1]。国内关于高校德育教育实效性的研究中,分析德育教育实效性低下的原因和解决对策的居多,例如葛喜平从内部和外部两方面因素分析了高校德育过程实效性低的原因,内部原因表现在对高校德育重视程度不够,德育过程脱离最终的德育目标,德育内容设计空泛等;而国内国际环境的变化是高校德育教育实效性差的外部原因[2]。李艳丽指出高校德育教育实效性差的原因有重“教书”轻“育人”、教学方式和教学手段落后、德育教材单一、德育内容与社会生活实践脱节等[3]。王晓惠认为,要提高大学生德育教育的实效性,应该转变理念,树立以学生为主体的教育理念;要实现教育目标具体化、教学内容实际化;加强各部门间的协调配合,做好德育践行工作[4]。

以上研究从各个角度丰富了高校德育教育实效性研究。本文在先行研究基础上决定探索以下几个问题:第一,影响大学生德育观念的因素有哪些,其影响力大小如何?第二,制约高校德育教育实效性的因素有哪些,其影响力大小如何?

二、研究方法

1.文献研究法

通过图书馆、网络、数字图书馆等渠道了解需求理论以及与高校学生德育实效性相关的资料,了解国内外研究现状及研究方法,为本文研究奠定基础。

2.问卷调查法

本研究以安徽财经大学、蚌埠学院及蚌埠医学院在校大学生为对象进行问卷调查。共发放200份调查问卷,其中回收191份,回收率为95.5%;有效问卷187份,问卷有效率为93.5%。回收率及有效率均超过90%,因此本问卷可以作为本研究的分析依据,本次调查获得的数据具有一定可靠性。

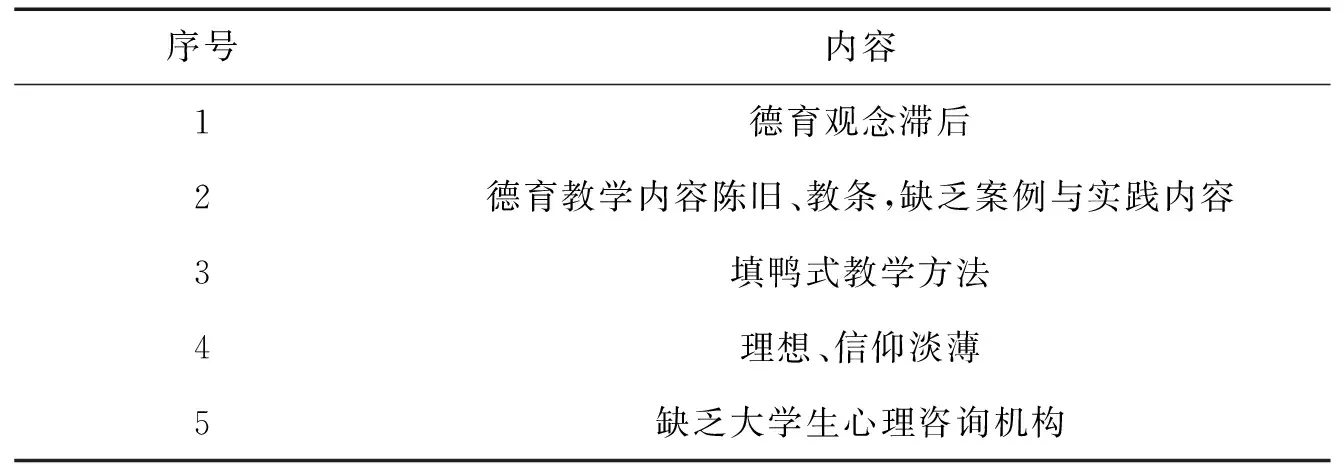

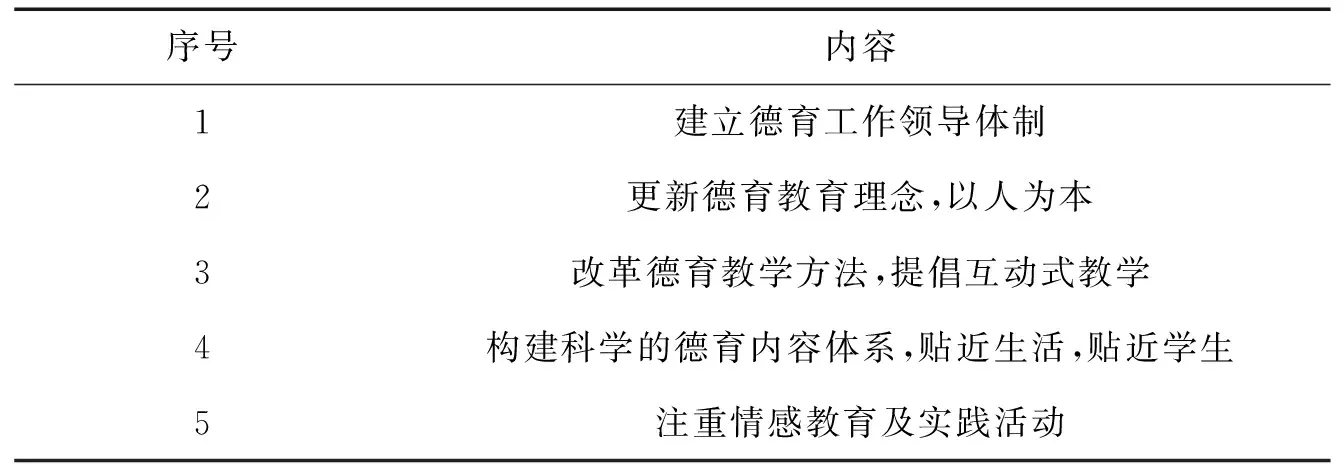

问卷调查共由两部分组成,第一部分为调查对象的性别、年龄、系别等基本状况;第二部分共由三项构成,第一项是有关高校德育教育存在的问题;第二项是关于制约高校德育教育实效性的因素;第三项是关于提高我国高校德育教育实效性的策略。对回收的问卷使用SPSS16.0数据分析工具进行统计分析。各部分的具体内容如表1、表2和表3所示。

表1 大学生德育方面存在的问题

表2 制约高校德育教育实效性的因素

表3 提高我国高校德育教育实效性的对策

如上表所示,大学生德育方面存在的问题主要有:心理健康问题日益突出;价值观念取向功利化;道德素质及文化修养低下;理想、信仰淡薄;自我管理能力薄弱等。制约高校德育教育实效性的因素主要有:德育观念滞后;教学内容陈旧、教条,缺乏案例与实践内容;填鸭式教学方法;缺乏大学生心理咨询机构。提高我国高校德育教育实效性的对策主要有:建立德育工作领导体制;更新德育教育理念,以人为本;改革德育教学方法,提倡互动式教学;构建科学的德育内容体系,贴近生活,贴近学生;注重情感教育及实践活动。

三、研究结果

1.信度分析

本研究的信度分析采用Cronbach’s a系数,此方法能够体现各项之间的内在一致性。Cronbach’s a系数越高,说明问卷的内容信度越高。理想的Cronbach’s a系数为0.8以上。本研究所有问项的信度系数都在0.8以上,说明此问卷调查的可信度比较高。

2.影响大学生德育观念的因素分析

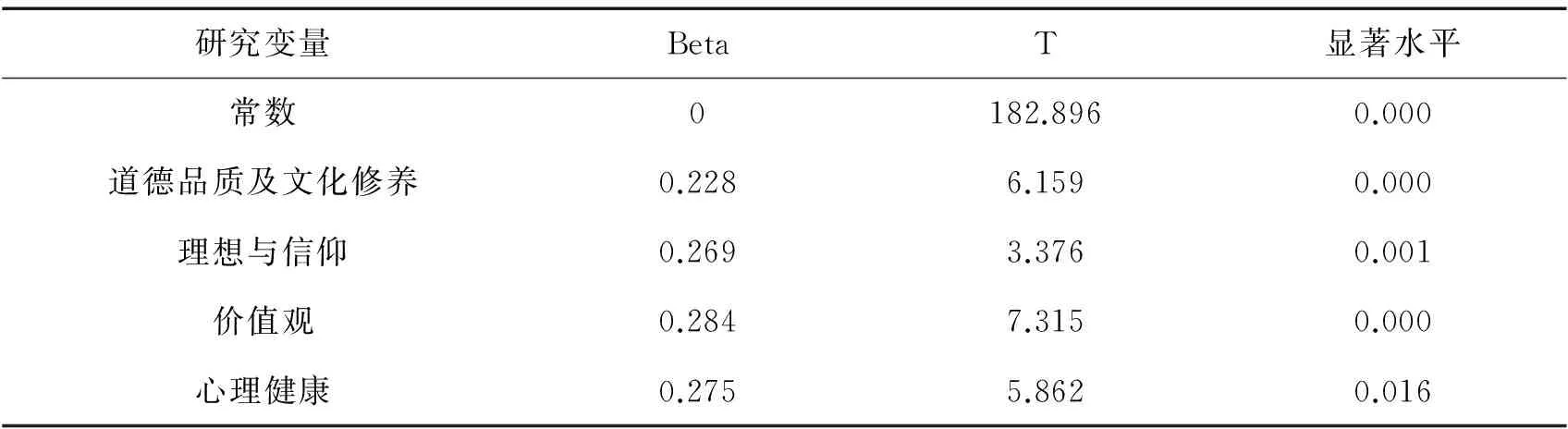

研究发现影响大学生德育观念的主要因素有价值观、理想与信仰、道德品质及文化修养、心理健康等。为了研究这些因素对大学生德育观念的影响程度,进行回归分析。回归分析的结果如下(表4)。

表4 大学生德育观念影响因素的回归分析

道德品质及文化修养,理想与信仰,价值观及心理健康四个因素都对大学生的德育观念有影响,其中价值观的影响最大,其次是心理健康及理想与信念,道德品质及文化修养的影响最小。由此可见在德育教育中应该注重培养大学生的正确价值观念,将育人放在首位。当今社会大学生的价值观念趋向功利化,这是因为处于多元化与信息时代的大学生已经不再满足于单一的道德价值取向,而在价值多元冲突的环境下,价值的抉择与实施显得非常困难[5]。此外,大学生的理想与信仰淡薄,道德素质及文化修养低下,心理健康问题日益突出,因此提高高校德育教育的实效性迫在眉睫。

3.制约高校德育教育实效性的因素分析

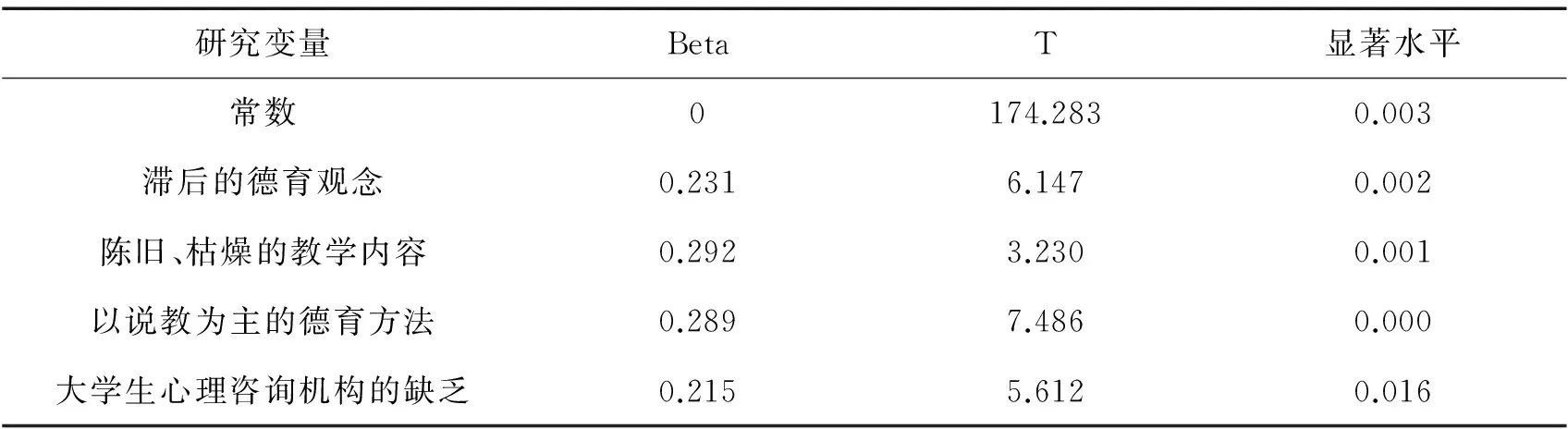

制约高校德育教育实效性的因素有滞后的德育观念;陈旧、枯燥的教学内容;以说教为主的德育方法及大学生心理咨询机构的缺乏。为了研究这些因素对高校德育教育实效性的影响大小,进行回归分析。回归分析的结果如下(表5)。

表5 制约高校德育教育实效性因素的回归分析

在制约高校德育教育实效性的四个因素当中,陈旧、枯燥的教学内容的影响最大,其次为以说教为主的德育方法和滞后的德育观念,大学生心理结构缺乏的影响最小。这表明高校的德育教育急需改变教育内容及方法,要注重德育案例分析和情感教育,同时应增加社会实践在德育教育中的比例,提倡互动式教学。

四、提高高校德育教育实效性的建议

德育教育是素质教育的灵魂,大学生的道德素养关系到国家和民族的未来。研究发现,我国的德育教育严重缺乏实效性。基于此,我们提出如下建议。

第一,提升教师队伍素质。高校德育教育不仅要求学生具备一定文化知识水平,还要求教师具备一定的心理知识、实践能力、观察能力、分析能力。教师可结合学生实际情况进行分析,发现学生需求,并制定适合学生的德育方法,在满足学生实际需求的基础上有效提升学生的道德素养。

第二,优化教学模式。传统教学模式不重视学生的心理及实际需求,有必要进行改革创新。应将学生作为教学主体,以满足学生实际需求为宗旨,提升学生知识水平及个人品质。教师不仅要活跃课堂气氛,还要在课堂教学中调动学生积极性,及时了解学生的心理状况,并对学生的社交需求、尊严需求、实现自我价值需求等几个方面进行有效分析,从而制定科学有效的教学模式。

第三,制定个性化教学方法。教师在教学过程中若采用千篇一律的教学方法,只会对部分学生起到效果。教师可制定个性化推荐方案,通过心理测试等方式了解不同学生的实际需求,采用分层教育模式提升所有学生的道德素养。

第四,建立科学有效的师生交流平台。教师与学生进行沟通交流是保证教学质量有效提升的关键。高校应以校园局域网为基础,构建德育交流平台。教师和学生通过智能终端进入交流平台,并在该平台上进行互动交流,为后续德育教育的有效开展奠定基础。

[参考文献]

[1]谢红生,陈朝祥.地方高校德育教育实效性问题研究[J].贵阳学院学报:社会科学版,2014(5):113-120.

[2]葛喜平.新形势下加强德育实效性的思考[J].思想政治教育研究,2000(4):2-3.

[3]李艳丽.论高校继续教育中德育实效性差的原因与提升机制[J].继续教育研究,2012(8):6-7.

[4]王晓惠.提高大学生德育教育实效性的对策研究[J].内蒙古师范大学学报:教育科学版,2014(11):78-80.

[5]王建斌.高校德育教育实效性探析[J].黑龙江高教研究,2005(9):43-45.