大水峪“ 肠” 到新甜头儿

2018-05-20温来生李炎

文 温来生 李炎

都说家乡是有味道的,而且是世界上最美最纯最真的味道。这种味道特别亲切,独一无二,温暖心扉,深入骨髓,令人沉醉,难以忘怀,弥久生香。

“抿”一口老北京牛栏山二锅头,“酤”一块传统配方灌制的大水峪家乡肠,孵着春日的暖阳,品酱香酒浓,听桨声欸乃,看树影婆娑,观长城巍峨,坐在雁栖湖畔的民宿老院子里,顿觉人生惬意无比……

此情此景,此味此道,足以俘获每一个来到这里的人,在心里留下专属于大水峪家乡肠的味道印记。而一想到这来自家乡的味道,按照当今时髦的话来讲,那也是醉了。

无独有偶。在咱京郊怀柔区怀北镇大水峪村,有一样特别的美食,名字就叫做“家乡肠”。你说,这以家乡命名的美食,味道能不好吗?果不其然,大水峪“家乡肠”受到众多食客大力推荐和追捧,不仅在各大美食论坛榜上有名,而且还销售至京城各大超市和京郊各家民俗户,成为“舌尖儿上的乡村游”必点菜肴。

乡间美味,曾经一“根”难求

追溯大水峪家乡肠的历史,还得从上一百年前说起。

家乡肠起源于明朝嘉靖年间,那时,每逢新春佳节,家家户户都有灌肠的传统。到了110多年前,有个叫胡临山的人,改良了大水峪香肠的制作方法。这胡临山,20多岁时,原本是杀猪的,又经常在村里人举办的红白喜事中作厨,所以对烹调颇为精通。因为延续“将军宴”的古老传统,人们举办红白喜事,都要杀一头猪,做上一桌二八席。但由于过去人们生活水平低,生活苦难,杀一头猪是很不容易的,所以就要求掌厨的厨师不能浪费,要把猪身上所有的东西都用上,但除了猪肺。(因为肺同废同音,人们认为不吉。)最终,凭借自己对饮食方面的研究和多次尝试,以猪小肠、猪肉为主料搭配各种调料,胡临山改良了家乡肠这道菜。

后来,村里有个中医,也是一名厨师叫姜仕贤在原有配方的基础上,发明了在配料中加入砂仁等十几味中药会让家乡肠更加美味,同时还有健胃、化滞、消食的作用。这也就是现代家乡肠的原型!

“当时没有机器设备,肠都是纯手工制作,所以味道特别好,我小时候最幸福的事就是吃到爷爷做的家乡肠。”胡中明笑着说。

在坚守产品的传统品质方面,胡中明可谓不遗余力,甚至有些“守旧”。

“每一盘配料都是人工调制的,这样用心制作,让人感受到与众不同的家乡味。”为了尊重传统,胡中明秉承古法制作,不添加色素和防腐剂。

时至今日,由于生活愈加富足,当地人已不满足于仅仅在春节时才吃几口家乡肠了。而胡中明,因对质量有严苛要求,他仍指导工人大体沿用原有的手工技艺制作,并严格按照《大水峪家乡肠加工操作规范》,从原料要求、加工环境、制作间设计、设施与设备、卫生管理、人员管理、检验规则等10个方面,一丝不苟灌制每一根家乡肠,确保味道不变。为此,故胡师傅家乡肠产量依旧不高。

特别是上世纪七十年代商品紧缺,国家对主要商品实行凭票供应制度,而且定量较低,好多物品纵然有钱也不一定能买得到。肉票就是供城乡人口购买肉类或肉制品的一种票证。家乡肠是肉类制品,自然也要凭票供应。当地人有过年“食灌肠”的习俗,对味道上佳的大水峪家乡肠,人们当然趋之若鹜,往往会积攒肉票换肠。于是,老百姓攥着肉票在食品站通宵排长队换肠,居然成了春节前的一道景观。有些等得发急、怕买不到的,就想方设法托人找关系,一旦买到,欣喜之情溢于言表。能否买到大水峪家乡肠,在当时竟然也成了衡量一个人办事能力与社会地位的标准。

“一根难求”,既道出了大家的无奈,又反衬出大水峪家乡肠备受欢迎的程度。

有口皆碑,如今日食一“根”

刚开春儿,按说还没到农忙时节,但怀柔区怀北镇大水峪村农民胡中明却已经是忙得脚底板儿打后脑勺儿。胡大姐怎么也没想到,自家制作的名吃“家乡肠”,生意会如此火爆:产品供应10余个销售网点合计日均销量超过200千克,不少游客慕名而来,供不应求。

“吃过的全国各地各式灌肠真是数都数不过来,像四川的腊肠,哈尔滨的红肠,重庆的熏肠,但真让我垂涎的还是大水村的家乡肠儿。”每到周末,家住东城区的张东明先生都要驱车来到胡中明家,采购一大兜子胡大姐亲手灌制的家乡肠。张东明一边往食品袋里装加工好的家乡肠,一边比活着说,“我们一家子就好这一口儿,跟上了瘾似的,每天一根儿,一天不吃家乡肠就觉着少了点啥……”

众所周知,在怀北镇大水峪村,有家家户户自制家乡肠的历史,从古至今延续了上百年。胡中明清楚记得,在大水峪村历史上,村民们是通过对民俗饮食方面的研究,经过多次配料试验,研究出了以猪小肠、精猪肉、水、淀粉、砂仁为主要原料制作而成的家乡肠。后来,又经历多年的发展,大水峪村家家户户都会制作这种香肠,并逐渐被称之为“大水峪家乡肠”,走出小山村,奔向大市场。

脂肪晶莹,不含杂质,醇香浓郁,肉质弹牙,略带甜味,油而不腻,回味绵长……美食论坛上,有关大水峪家乡肠的评论数以万计,概言之,总结为:“大水峪家乡肠是京郊美食代表之一,几代人的传承配方,选料精致,制作规范,气味芳香,回味无穷,不含添加剂,市民餐桌上一道理想的菜肴。”

“这种香肠闻着气味芳香,吃起来轻爽可口,回味无穷,酱香馥郁,让人大快朵颐,是百姓餐桌上一道理想的菜肴美味。”胡中明介绍,不仅如此,大水峪“家乡肠”还成为怀柔区乃至京郊各区大大小小宾馆饭店、农家院和百姓餐桌的一道美肴,也以其独特的风味闻名北京乃至全国。如今,大水峪村每年灌制100多万根家乡肠,年产值达到1500多万元。

坚守成就品质。2010年9月,胡中明的“家乡肠”制作开始步入新时代:成立了北京大水峪食品加工厂,专门生产家乡肠,占地600平方米,采用灌装生产线和灭菌设备,实施规模化、标准化的生产,标志着“家乡肠”这一具有悠久历史的传统民俗美食由散户加工进入工厂化生产阶段,仅胡中明一人每年就能够生产家乡肠20余万根。

过去,村里的人常常带着几包家乡肠走南闯北,一来可下饭,二来可寄托思乡之情。因此,大水峪家乡肠又被称为“思乡菜”。时至今日,大水峪家乡肠不仅是村民每日必吃的“保留”菜肴,而且还早已成为京郊乡村游的一张金字招牌,来这里旅游的人们既饱了眼福,又能饱口福,常常是“吃着盘里的,还带着一大兜子回家慢慢品尝……”

向你推荐大水峪家乡肠

为了每天都能吃到大水峪家乡肠,许多市民、民俗户和宾馆饭店都提前预定,特别是每年春节前后是大水峪肠的销售旺季,因为没有任何防腐剂,所以大水峪“家乡肠”冬季可以保存一周,成为走亲访友必备佳品,分而食之“每天一根”,一解乡愁。

百年家乡味,传承至如今。或许,每日一根大水峪家乡肠,其最大的“诱惑”,便是家乡肠传承人的甘守品质与寂寞,由此带来家乡肠的供不应求。

古法灌制,保护一“根”不缓

百余年来,大水峪家乡肠一直由手工制作。它是京郊美食中具有代表性的传统手工技艺,有着明显的手工技艺特征、民俗特征和山村风味食品特征,对于研究京郊北部山区农村风味食品的形成、演变、发展进程,具有很好的参考价值;对于研究上世纪七十年代以来的社会民情,特别是物资极度匮乏年代的民生状况和改革开放以来人们的饮食构成,也具有很高的史料价值,是宝贵的非物质文化遗产。

史料记载,怀北镇大水峪家乡肠灌制始于明朝嘉靖年间,工艺和配料在清时得到改进。民国时期,关内外周边酒肆以灌制家乡肠招揽顾客,仕宦商贾、名家名流慕名而至,喝黄酒,品灌制肠,推杯换盏,觥筹交错,生意火爆。故在怀柔,至今仍保留着“无肠不酒店”的习俗。

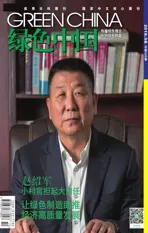

说起这经久不衰的本土特产,作为大水峪家乡肠的传承人之一,胡中明倍感自豪,至今依然坚持古法天然灌制。“因为这样不仅健康,还更有人情味。”胡忠明希望,能把家乡肠和传统文化结合起来,为大水峪村民俗旅游建设贡献一份力量。

味觉记忆的神奇之处,在于随着时间的流逝反而愈加清晰,胡中明至今清楚地记得孩提时偷吃家乡肠的滋味。走进胡师傅家乡肠灌制车间,60多岁胡中明是家中灌肠的主力,她独自一人半晌就能灌上百斤肠。“那是物质较为匮乏的年代,肉是极为金贵的食材,临近年关,爷爷制了些家乡肠,打算卖了贴补家用,同时也留下一截,备为过年的硬菜。”胡中明清楚记得,趁大人不备,她悄悄咬了一小块,那美好的味道便打那时就烙进了心里,再也没有任何食物这样打动过他。

长大之后,胡中明心心念念的还是家乡的那口肠,这也是很多游子所牵挂的家乡的味道。而这一念想,竟让胡中明从此与家乡肠结缘一辈子。

胡中明一边灌一边介绍,手脚麻利,肉丁被漏斗灌入肠衣时,带进了不少空气,用手一捋,空气被挤出,一捋一灌,行云流水。村民边上说:“别看老胡灌得轻松,那是多少年练习下来的经验。其实家乡肠制作中,这一步骤最考验手上的力道,换我去做,一个早上灌几斤就累得精疲力竭了。”

然而,令大水峪家乡肠制作技艺代表性传承人胡中明没想到的是,这个令他感到自豪的手艺,目前少有人较为完整地掌握了生产中的配料调制等关键技术,技艺传承仍面临濒危境地。

酒香也怕巷子深。虽然,大水峪家乡肠目前已取得一定社会效应,但工艺传承却后继乏人,还有营销手段比较单一,需要更多像胡中明这样的传承人站出来,为叫响家乡肠注入新的活力。“有祖传沿袭配方,再根据当下消费者的口味,做出特色产品一定能打得响。做家乡肠,一定要严把原料和辅料关,不能一味图利润降成本,否则砸的可不是一家的牌子。”胡中明说,目前,大水峪家乡肠制作技艺正式列入怀柔区区级非物质文化遗产保护名录,用文字和光盘全面地将原材料、生产工具、制作工艺流程完全拍照、记录保存下来,使这一非遗技艺得到更好的传承与创新。

家乡肠灌制流程

1、买肠。买猪小肠儿一副,浸泡,用一支筷子将猪肠儿翻过来,搓洗,甚至用刀背刮。最后猪小肠儿变成干净的半透明的薄膜状。洗猪小肠儿也有技术含量,不小心会弄破,就没法用了,现在在农贸批发市场还可以买到翻好的“肠衣”。

2、备料。小肠儿洗好备用,然后准备馅料。肉丝、葱丝是主料,辅以淀粉、各种调料等。肉不能全瘦,一般用后臀尖肉,肉切成细丝,将各种材料放在一起搅拌成类似稠粥样就可以了。值得一说的是,淀粉的多少很关键。多了,煮出来的肠儿太软,切片后易碎,口感不好;太少,煮出来的肠太硬,口感也不好。这个尺度的掌握需要经验。

3、灌制。接下里是灌肠儿。把备好的小肠儿一头套在一个漏斗上,用左手捏住使之不致脱落,右手用筷子夹取馅料从漏斗往里灌。灌几次就把小肠提起来并用手挤压,使馅料向小肠儿尾部移动。如此反复,灌满后将小肠两端用线系紧,再灌下一根。说是灌满,其实是半满,因为要考虑到煮熟后馅料的膨胀。这个分寸的拿捏也需要经验。

4、蒸煮。都灌完后,就是煮。煮的时候要时不时查看,用一根木棍将肠吊在锅中,避免肠衣损坏。

5、挂凉。木棍直接上架,将肠自然凉凉,这样,灌肠儿就做好了。吃的时候,斜切成薄片,装盘上桌即可。由于肠保质期短,所以当天都是凌晨4点钟灌肠,6点钟配货,早上网点一开门就可以吃到新鲜的家乡肠了。