物质奖励对旅游虚拟社区再分享意愿影响研究

2018-05-09赵琴琴付晓蓉

赵琴琴,张 梦 ,付晓蓉

(1.西南财经大学工商管理学院,四川成都611130;2.西南石油大学经济管理学院,四川成都610500)

引言

以用户自生成内容为特征的旅游虚拟社区是旅游者获取信息、实现安全出行、节约费用、深化体验的重要途径。旅游虚拟社区的知识分享来源于具有丰富旅行经验的撰写者。为了提升分享内容质量,激励更多用户持续参与分享,现有旅游虚拟社区会采取奖励措施来激发用户知识再分享意愿。

社会心理学家发现,知识分享行为是一类完全由知识源自由决定的“角色外”行为,具有高度的自我决定性和利他主义性[1],此类行为主要受分享者的兴趣、享受感等“内部激励”(intrinsic motivators)因素影响[2]。但目前我国旅游虚拟社区往往同时采用精神奖励和物质奖励对这种自发的知识分享行为进行控制。关于物质奖励对行为意愿的影响,许多学者认为有显著的促进作用[3-5]。但Fahey等的研究表明,物质奖励对“角色外”行为影响不显著[6],Gneezy等通过实验研究发现,较低水平的物质奖励对行为的促进作用不如没有物质奖励的好,即“少不如无”[7]。旅游虚拟社区物质奖励水平通常设置较低,据对用户覆盖数量排名前5的中国旅游虚拟社区调查,一次参与性物质奖励为价值0.4~5元,而发现10~200元的物质奖励需要通过竞争获得,难度大且机率小。那么,旅游虚拟社区采取低水平物质奖励是否也会出现“少不如无”的现象?同时采用物质奖励和精神奖励,物质奖励水平是否越高越好呢?对此,学术界缺乏深入研究。

目前,关于虚拟社区知识分享动机及作用机理的研究成果丰富,但存在以下研究问题:一是学者们对物质奖励影响知识分享的认识有分歧。有研究认为物质奖励能正向促进知识分享,但也有研究认为影响不显著,甚至存在负向影响。二是已有研究分别考察了精神奖励、物质奖励对知识分享的独立作用[8],但忽略了同时施加两种奖励对个体知识分享的影响与单一奖励对知识分享的影响有何不同。二者是独自作用?还是相互替代?抑或是叠加影响?其作用机理是什么?

再分享意愿(knowledge re-sharing intention)是用户在初始分享知识之后,决定未来持续在该虚拟社区分享知识的主观可能性程度[9]。研究发现,许多用户在某个虚拟社区仅有一次知识分享行为,他们在不同虚拟社区间的转换率非常高[10-11]。因此,如何有效实施奖励措施提高用户再分享意愿是虚拟社区面临的巨大挑战。本文通过情景模拟实验,探讨旅游虚拟社区的物质奖励和精神奖励交互作用对用户再分享意愿的影响及其作用机理,为旅游虚拟社区制定知识分享奖励制度,提升用户再分享意愿,促使用户更积极地参与旅游虚拟社区的价值共创提供理论基础和决策依据。

1 旅游虚拟社区奖励类型及特征

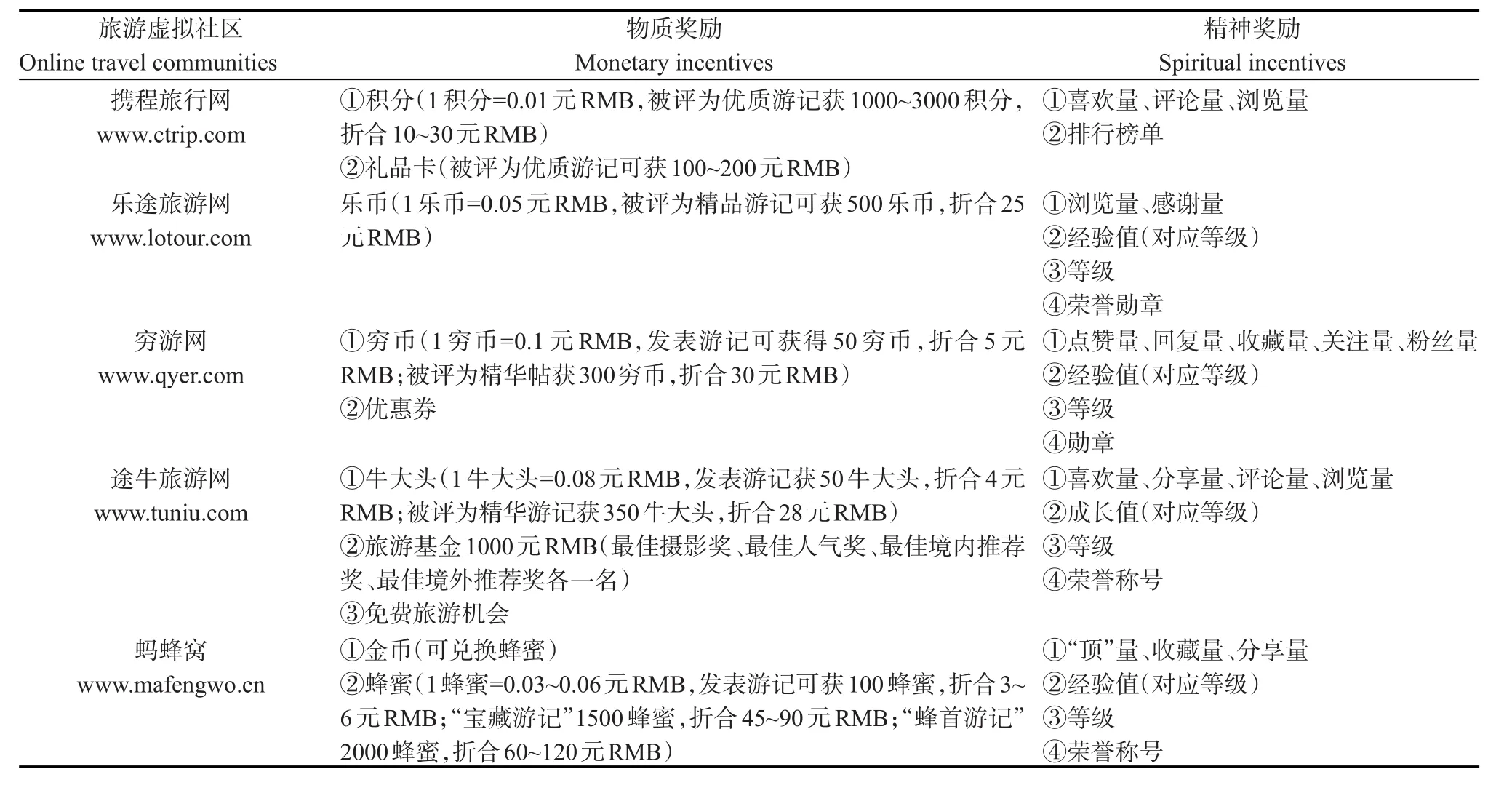

据2016年5月Alexa统计数据显示,中国用户覆盖数排名前6位的在线旅游网站分别是携程旅行网、阿里旅行·去啊、乐途旅游网、穷游网、途牛旅游网、蚂蜂窝[12]。除阿里旅行·去啊是纯旅游电子商务网站外,其他5家网站都是旅游虚拟社区的重要平台。

从对这些网站奖励制度的调查发现,知识分享的奖励方式主要有两类:物质奖励和精神奖励(表1)。其中,物质奖励主要是虚拟货币、旅游代金券等。虚拟货币可直接兑换实物商品或兑换实物商品时抵扣现金,如穷游网的“穷币”、蚂蜂窝的“蜂蜜”等;旅游代金券可在预订旅游产品时抵扣部分现金,如途牛网的“旅游基金”等。精神奖励主要采用经验值、排行榜单及荣誉称号等方式。经验值是用户完成游记、点评或回复等任务后获得的量化积累值,累计到一定分值可上升至相应的等级,等级越高特权越多。

从奖励水平来看,物质奖励普遍较低。以撰写游记为例,通常参与性奖励价值3~5元人民币(RMB),针对质量较高、受众多、其他用户欢迎的优质游记,携程网、乐途网、穷游网、途牛网奖励价值10~30元(RMB)的虚拟货币,蚂蜂窝则奖励价值45~120元(RMB)的虚拟货币。精神奖励体现的是认可度和荣誉感,浏览量、点赞量、评论量显著可见,排行榜、荣誉称号更是采用置顶等方式突出显现。

表1 2016年用户覆盖排名前5的中国旅游虚拟社区奖励类型及特征Tab.1 Types of incentives on top 5 highly online travel communities in China,2016

2 文献回顾与研究假设

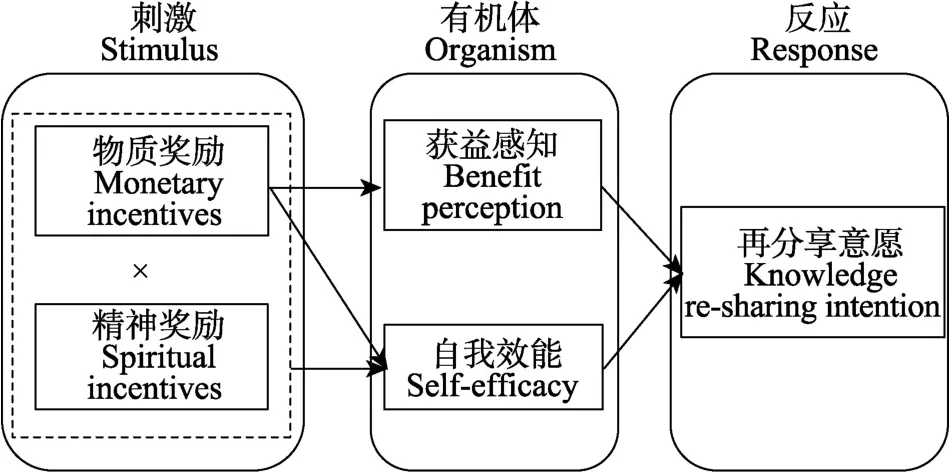

刺激-反应(SOR)理论认为,刺激(stimulus)通过有机体感知(organism)影响行为(response)[13]。刺激作为一种外在影响,能影响个体的心理状态,进而促使个体做出反应[14]。这里的个体是有机体,对外部刺激不是机械接收或被动反应,而是主动、有选择地获取刺激并进行加工。因此,面对不同类型的奖励刺激,个体心理反应状态会有所不同,所激发的个体动机也会有很大差别,从而最终形成对外在刺激的态度或行为意愿的差异。据此,本文以刺激-反应理论为逻辑线索,建构物质奖励和精神奖励的交互作用对再分享意愿影响的概念模型,如图1所示。

图1 概念模型Fig.1 Conceptual model

Lee和Ahn将激发个体知识分享动机分为外在动机和内在动机[15]。外在动机是基于他人或组织给予的回报而产生。物质奖励通过激发驱利动机影响行为。孙红萍和刘向阳、Wolf等证实了作为外在动机的期望报酬、获益感知等对知识分享的促进作用[16-17]。因此,本研究探索个体知识再分享激励作用时,选择“获益感知”作为外在动机的测量变量。

知识分享意愿主要由内在动机驱动,而内在动机由行为本身产生的快乐和满足所引发。Hsu等的研究发现,自我效能作为内在动机能直接或间接影响虚拟社区的知识分享意愿,自我效能高的个体,知识分享意愿更强[18-19]。此外,利他主义作为另一种内在动机也是虚拟社区知识分享的重要影响因素,对虚拟社区知识分享的数量和质量呈显著正向影响[20-21]。但与利他主义动机不同,自我效能可能会受情境因素影响,因此本研究选择“自我效能”作为内在动机的测量变量。

2.1 物质奖励对再分享意愿的影响

在旅游虚拟社区,分享者主要通过游记、旅游评论、分享帖等形式[22],分享具有诀窍性、实践性和难以明确表述的默会性旅游经验[23]。知识分享需要付出努力,优质的游记不但对字数、照片张数有要求,对原创性、实用性和审美性也有要求。分享者需要对旅游经历进行归纳整理,对景点、住宿、餐饮、购物、娱乐、线路、费用、最佳旅行时间等实用信息进行梳理和辨别。这要求分享者具有审美观、丰富情感和较强的文字表达能力,且旅游经验丰富,并愿意积极参与分享[24-25]。因此,高质量的知识分享需要分享者的前期积累,并投入大量的时间、精力及金钱等。而这些付出需要得到物质补偿和激励。

知识分享行为作为一种利他性的亲社会行为,对个体物质补偿和激励是否遵循成本收益对等的市场运行机制和规律呢?Ariely等研究发现,在公开场合下,个体不愿意他人认为自己的亲社会行为是受金钱驱动[26]。因此,物质奖励的市场运行机制在公开情况下对利他性的行为不起作用,只在私下起作用。旅游虚拟社区具有匿名特征,没有精神奖励的情况下,物质奖励等同于在私下实施,物质奖励越高,知识分享行为越积极。因此,在无精神奖励刺激下,旅游虚拟社区知识再分享行为可视作一种市场交换行为,个体受理性利己的影响,物质奖励水平越高,越能激发用户的再分享意愿。

因此,单独施加物质奖励时,分享者倾向于用获得的物质奖励多少作为衡量收益的尺度,物质奖励越高,用户再分享意愿越强。

据此,本研究提出如下假设:

H1:在没有精神奖励的情况下,物质奖励会强化再分享意愿,并会随着物质奖励水平提升而增强

2.2 物质奖励和精神奖励交互作用对再分享意愿的影响

社会心理学家认为,知识分享并非依赖外部的物质奖励,主要出于分享者自我展示、受欢迎和自我提升的目的[27-29]。旅游虚拟社区是由具有共同旅游兴趣爱好或旅游经历的人通过互联网进行沟通互动所组成的群体,它为用户提供了自我展示的平台和寻求观众的机会[30-31]。精神奖励的激励,与成就感、认可等行为特征因素和价值认知因素相关[32]。旅游虚拟社区对用户分享行为的认可,可满足个体的胜任感,进而增强知识分享内在动机。因此,精神奖励能提升用户再分享意愿。

旅游虚拟社区的精神奖励往往通过点赞量、等级、荣誉等体现。点赞量反映了分享者的受欢迎程度;经验值、等级是分享者能力提升的体现;荣誉、排行榜使分享者充分展示自我。精神奖励的存在引发了旅游虚拟社区内其他用户对分享者的关注,这种表彰信息公开可见,使用户行为可见度大大提高[33]。

当精神奖励与物质奖励同时实施时,分享者对不同水平物质奖励的解读是不同的。对于低水平物质奖励,主要发挥信息性刺激作用,也即,此时的物质奖励实际上是虚拟社区对个体分享付出(如努力程度)和分享绩效(知识的价值溢出)的评价信息,这种评价信息通过物质奖励的信息属性反馈给分享者,是对分享行为胜任的肯定,从而提高个体的胜任感。依据自我决定理论,环境因素可以通过满足个体的胜任、自主和关系三大心理需要,促进内部动机以及外部动机的内化[34]。旅游虚拟社区低水平物质奖励,实际上是通过提高分享者的胜任感,强化个体知识再分享意愿的内在动机,从而促进再分享意愿。Boucher等的研究也证实了小金额的奖励作为象征性奖励,不会启动个体金钱算计功能[35],即便是在可见度高的情境中,个体也不会感知到外在压力,所以低水平物质奖励的控制性不起作用[36]。

高水平的物质奖励,实际上是把个体行为与物质报酬联系起来了,个体会感受到外部压力,处于一种受控制状态[36]。这时的物质奖励被视为控制性刺激,分享者将其解读为旅游虚拟社区管理者对分享行为的干预和控制,这必然会削弱分享者的自主感,弱化知识分享的内在动机,降低再分享意愿。此外,高水平物质奖励也传递出网站对分享内容更高要求,需要分享者付出更多的努力。但旅游虚拟社区分享者感知的高水平物质奖励,与现实社会的“高水平”有很大差距,分享者会比较分享行为的成本与收益,从而降低甚至放弃再分享意愿。也即,高水平的物质奖励会把分享者的注意力集中在交易关系上,弱化了基于“兴趣”“享受感”为驱动力的知识再分享行为。

据此,本研究拟提出如下假设:

H2:有精神奖励的情况下,低水平物质奖励比无物质奖励对再分享意愿的激励作用更强;高水平物质奖励不如低水平物质奖励对再分享意愿的激励作用

2.3 获益感知和自我效能的中介作用

获益感知是用户对自身知识分享所获得物质收益的主观感知。物质奖励将诱发获益感知这一外在动机,此时分享者将启动金钱算计功能,其行为遵循“理性自利”原则[37]。当物质收益能补偿分享者付出的时间、精力、经济等成本时,知识分享将会发生,且物质奖励越高,分享者的获益感知越高,其知识再分享意愿越强烈,反之亦然。因此,对于单独的物质奖励刺激,分享者行为意愿主要受市场交换准则激励,与获得多少物质收益密切相关。也即,物质奖励将增强分享者的获益感知,从而提升知识再分享意愿。

自我效能(self-efficacy)指用户在知识分享后所形成的个人主观判断,是自身能为其他用户提供有价值知识能力的自我评估,自我效能的感知在影响人们的动机和行为上扮演着重要的角色[38]。通常高自我效能的人比低自我效能的人更愿意实施相关行为[39]。单独实施物质奖励时,物质奖励同时还具有信息性特征,体现着对分享行为的评价和肯定,物质奖励水平越高,意味着对分享者的正向评价越高,越能满足分享者的胜任感,并由此提高知识再分享意愿。因此,在无精神奖励情况下,物质奖励是通过获益感知和自我效能影响知识再分享意愿的。

一方面有精神奖励的情况下,分享行为可见度大大提高,此时的低水平物质奖励作为象征性奖励[35],不影响分享者的获益感知,只表达网站对分享行为的认可和肯定,以此影响分享者的自我效能。也即,低水平物质奖励和精神奖励交互作用共同通过强化自我效能,提升知识再分享意愿。另一方面,高水平物质奖励被视为是对分享行为的物质报酬,会诱使分享者启动金钱算计,进行线上与线下世界的收益比较。而目前旅游虚拟社区物质奖励水平很难达到现实社会中自我评价的期望价值,所以获益感知不显著。与此同时,高水平物质奖励被视为控制性刺激[36],将负向影响分享者的自主感,导致分享者内部动机下降,自我效能降低。因此,高水平的物质奖励和精神奖励交互作用,负向影响自我效能,从而降低知识再分享意愿。

据此,本研究拟提出如下假设:

H3:无精神奖励的情况下,物质奖励对再分享意愿的影响由获益感知和自我效能中介

H4:物质奖励与精神奖励交互作用对再分享意愿的影响,由自我效能中介

H4a:低水平物质奖励与精神奖励交互作用正向影响自我效能,从而提升再分享意愿

H4b:高水平物质奖励与精神奖励交互作用负向影响自我效能,从而降低再分享意愿

3 研究设计

由于情境模拟实验能够使复杂的操控变量变得易于控制,排除干扰因素,利于考察变量之间的因果关系[40],因此,本研究通过情景模拟实验,采用3(物质奖励:高/低/无)×2(精神奖励:有/无)组间实验设计,对物质奖励和精神奖励对再分享意愿的影响及作用机理进行假设检验。

3.1 前测

通过前测,确定本研究的奖励类型和奖励强度。通过举行10人次的深度访问和两次焦点小组座谈形成本研究的刺激材料。

操控奖励类型。72名本科生参与前测,34位被试阅读物质奖励的刺激材料,均认为该奖励属物质奖励;38位被试阅读精神奖励的刺激材料,均认为该奖励属精神奖励。因此,变量操控检验结果显示被试对刺激材料中奖励类型的认知符合实验设计,奖励类型操纵成功。

操控物质奖励强度。67名本科生参与前测,要求其在分享后对获得2000蜂蜜奖励或10蜂蜜奖励属于高水平或低水平进行打分(1=非常低,5=非常高)。结果表明,高水平物质奖励的奖励强度均值显著高于低水平物质奖励的奖励强度均值,M高物质=3.58,M低物质=1.97(t=8.723,p<0.001),实验对物质奖励强度操控成功。

3.2 被试选择

正式实验的参与者是四川某大学的290名本科学生,有效被试274人,有效率94%。其中,男性114人,占42%,女性160人,占58%,平均年龄为21岁。

3.3 实验材料制作

实验材料包括网站材料和纸质材料。网站材料包括知名旅游虚拟社区和实验旅游虚拟社区。为体现真实的旅游虚拟社区知识分享场景,本研究选择了知名旅游虚拟社区“蚂蜂窝”。同时,为了避免旅游虚拟社区知名度对被试的影响,本研究仿照“蚂蜂窝”旅游虚拟社区并隐去其名称,设计了实验旅游虚拟社区。

纸质材料包括“蜂蜜商城”和问卷。“蜂蜜商城”显示了兑换不同的商品需要支付相应的蜂蜜数量,让被试能很好地感知所获得的物质奖励的高低。问卷分3个部分:

第一部分:描述给予被试的奖励。精神奖励描述为:您分享的游记截至昨天已超过3000点击量,网友认为您游记的内容很实用,非常精彩!在逾千篇的游记中脱颖而出,被授予“最佳游记”的荣誉称号(“最佳游记”荣誉只有点赞量排名前3的游记才能获得)!没有谈及则为无奖励。

物质奖励笔者参照了“蚂蜂窝”的设计,采取虚拟货币奖励的方式。虚拟货币名为“蜂蜜”。“您将获得2000蜂蜜”代表高水平物质奖励;“您将获得10蜂蜜”代表低水平物质奖励。并对“蜂蜜”进行描述:“蜂蜜”是专属货币,可以到蜂蜜商城兑换等价实物和纪念品,是针对您对其他蜂蜂做出的帮助而设立的奖励!没有谈及则为无奖励。

第二部分:被试人口统计学特征信息、经历背景及物质奖励强度操控检验。

第三部分:变量测量。本研究的再分享意愿、获益感知、自我效能的测量在借鉴国内外相关文献成熟量表的基础上做了调整。

再分享意愿的测量,参考了Bock等的研究,提取“我愿意在旅游虚拟社区上更频繁地分享旅行的攻略、照片等信息”“我愿意经常在旅游虚拟社区上分享我的游记、得失和旅行技巧”“我愿意和其他用户更频繁地分享我的旅行经验及旅行体会”3个题项[41]。

获益感知是知识分享者对所获激励性物质收益的主观评价,不仅包括对收益绝对水平的感知,也包括对收益相对水平的感知,即分享者对收益分配的公平感知(获益感知高低也源于与他人的比较)。因此,本研究测量获益感知,不仅依据Heneman和Schwab对收益的绝对水平进行测量,还参照陈涛等关于激励制度公平感知的测量,对知识分享收益的相对(比较)水平进行测量,提取了“我对所得到的蜂蜜感到满意”“我认为蚂蜂窝的蜂蜜奖励制度合理”“我认为自己的付出和回报是公平的”“我认为目前蚂蜂窝的奖励制度对分享者有激励作用”4个题项[42-43]。

自我效能的测量借鉴Lin的研究,提取“我自信向该旅游虚拟社区提供其他用户认为有价值的信息”“我拥有为该旅游虚拟社区提供有价值的信息所需的技能”两个题项[44]。

3.4 实验程序

第一步:请被试登录旅游虚拟社区,注册并在线分享一篇游记。部分被试登录“蚂蜂窝”旅游虚拟社区,部分被试登录实验旅游虚拟社区,在浏览网站上已有的游记后,添加一篇自己撰写的游记,并确认发表。

第二步:随机将被试分配到3(物质奖励:高/低/无)×2(精神奖励:有/无)共6个实验情景组中。

第三步:2~3天后,主持人首先与被试回顾当天的游记分享,引发被试进入思考状态。然后根据随机分配到的6种实验情景分发问卷。针对给予物质奖励的被试,还附有纸质的“蜂蜜商城”。针对无精神无物质奖励的参照组,直接请被试填写问卷。告知另外有奖励的5组被试,这是旅游虚拟社区针对他们分享的游记给予的奖励,请仔细阅读后,填写问卷。待填写完成,回收问卷,对被试表示感谢,实验结束。

4 数据分析与假设检验

4.1 操控检验

操控物质奖励强度,高水平物质奖励的奖励强度均值显著高于低水平物质奖励的奖励强度均值,M高物质=3.8,M低物质=2.31(t=12.496,p<0.001),实验对物质奖励强度操控成功。

4.2 量表信度、效度检验

本研究采用PLS-SEM软件进行验证性因子分析。PLS-SEM采用基于成分的分析方法,通常情况下,该分析工具在样本数量偏少或者测量数据偏离正态的情况下仍能保持稳健的结果,实现最大化的预测效力[45]。因此,本研究选择Smart-PLS 3.0分析量表的信度、聚合效度和判别效度。信度利用组合信度(CR)考察,再分享意愿、获益感知和自我效能的组合信度分别为0.903、0.905、0.819,均高于Chin推荐高于0.7的要求[46],表明本研究量表具有较好的信度。结构效度分为聚合效度和判别效度。聚合效度考察因子载荷、平均方差提取值(AVE),再分享意愿的因子载荷为0.891、0.905、0.813;获益感知的因子载荷为0.819、0.859、0.857、0.820;自我效能的因子载荷为0.902、0.759,均高于Chin推荐高于0.7的要求[46];再分享意愿、获益感知和自我效能的平均方差提取值分别为 0.757、0.704、0.695,均高于Fornell和Larcker推荐高于0.5的要求[47],表明本研究量表具有较好的聚合效度。判别效度需检验AVE的平方根,Chin认为AVE平方根需大于各变量之间的相关系数[46],再分享意愿、获益感知、自我效能3个变量的平均方差提取(AVE)平方根分别是0.870、0.839、0.834,均大于各变量之间的相关系数,表明本研究量表具有较好的判别效度。因此,本研究量表具有较高的信度和结构效度,可应用于本研究模型分析。

4.3 网站对比检验

本研究通过独立样本t检验,对比被试在“蚂蜂窝”(知名旅游虚拟社区)与实验旅游虚拟社区中,在同种奖励类型激励下,再分享意愿有无显著差异。在高水平物质奖励/有精神奖励情形下,两个网站的再分享意愿无显著差异(t=0.571,p=0.572);低水平物质奖励/有精神奖励情形下,两个网站的再分享意愿无显著差异(t=0.23,p=0.82);无物质奖励/有精神奖励情形下,两个网站的再分享意愿无显著差异(t=1.129,p=0.266);高水平物质奖励/无精神奖励情形下,两个网站的再分享意愿无显著差异(t=-0.637,p=0.533);低水平物质奖励/无精神奖励情形下,两个网站的再分享意愿无显著差异(t=1.365,p=0.186);无物质奖励/无精神奖励情形下,两个网站的再分享意愿无显著差异(t=-0.335,p=0.741)。由此可见,旅游虚拟社区的知名度等因素对用户再分享意愿影响不显著,也即,在同种奖励类型激励下,知名旅游虚拟社区和实验旅游虚拟社区用户的再分享意愿无显著差异。因此,两组数据可以合并分析。

4.4 物质奖励、精神奖励对再分享意愿的影响

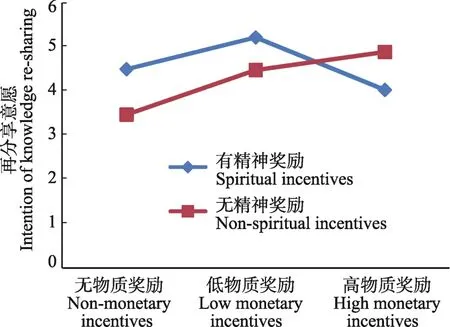

为验证物质奖励对再分享意愿的影响,本研究对3组无精神奖励情境中,不同物质奖励水平下的再分享意愿进行ANOVA分析发现,无精神奖励的情况下,物质奖励水平对再分享意愿的影响差异显著(f(2,119)=30.908,p<0.001)。通过独立样本t检验进行两两对比,M高物质=4.89>M低物质=4.48(t=2.493,p<0.05),M高物质=4.89>M无物质=3.47(t=7.259,p<0.001),M低物质=4.48>M无物质=3.47(t=5.065,p<0.001),高水平物质奖励下的再分享意愿显著高于低水平物质和无物质奖励下的再分享意愿,且低水平物质奖励下的再分享意愿显著高于无物质奖励下的再分享意愿(图2)。因此,假设H1得到支持。

为验证物质奖励和精神奖励对再分享意愿的交互影响,本研究对3组有精神奖励情境中,不同物质奖励水平下的再分享意愿进行ANOVA分析发现,在有精神奖励的情况下,不同的物质奖励水平对再分享意愿的影响差异显著(f(2,155)=21.134,p<0.001)。通过独立样本t检验进行两两对比,发现不同于无精神奖励的情况,有精神奖励时,低水平物质奖励显著高于无物质奖励,与此同时,低水平物质奖励也显著高于高水平物质奖励对再分享意愿的影响。这里,M低物质=5.22>M无物质=4.5(t=4.301,p<0.001),M低物质=5.22>M高物质=4.03(t=6.254,p<0.001),M无物质=4.5>M高物质=4.03(t=2.435,p<0.05),(图2)。因此,假设H2得到支持。

图2 精神奖励和物质奖励对再分享意愿的交互作用Fig.2 The effect of spiritual incentives and monetary incentives on intention of knowledge re-sharing

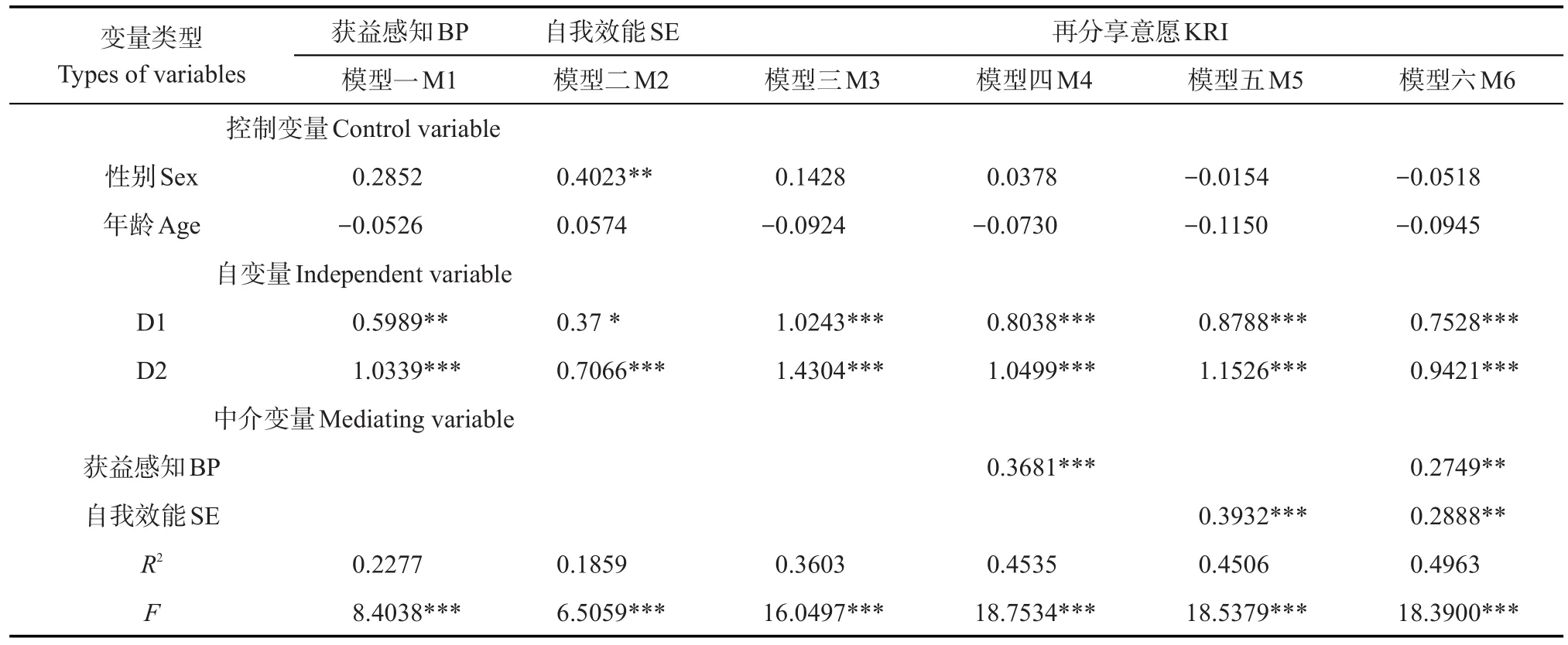

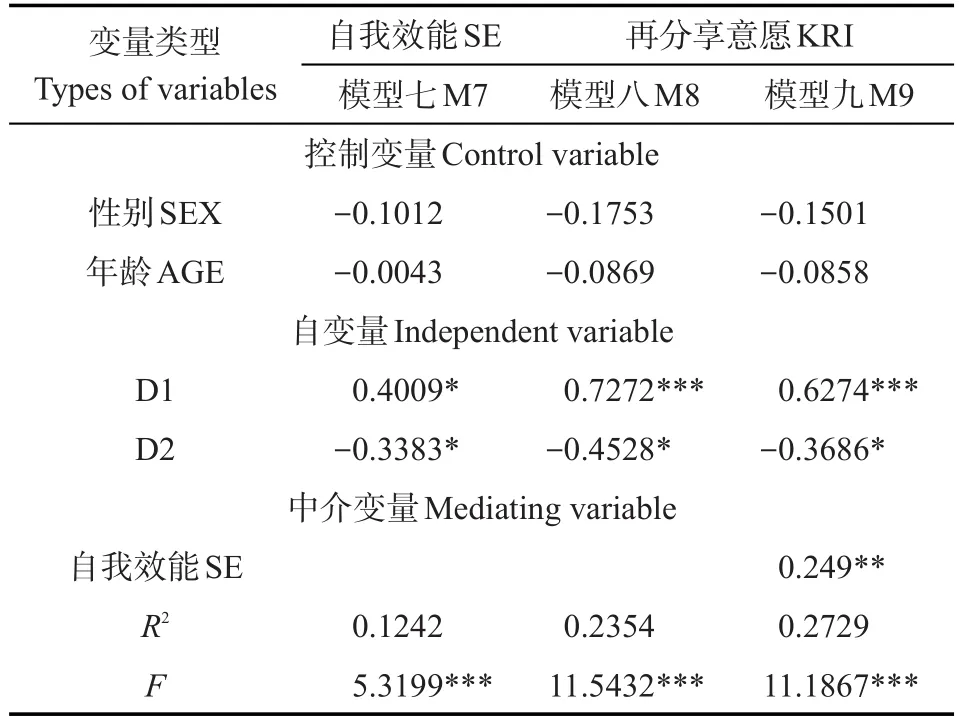

4.5 自我效能和获益感知的中介效应检验

本研究根据Zhao等提出的中介效应分析程序[48],参照 Preacher和Hayes提出的Bootstrap方法进行中介效应检验[49-50],将自变量以无物质奖励组作为参照编码为两个哑变量,样本量选择5000。

无精神奖励情况下,在95%置信区间下,低水平物质奖励(vs.无物质奖励)对再分享意愿的正向影响受到自我效能的中介影响(LLCI=0.0098,ULCI=0.3133),该区间不包含0,中介效应大小为0.1068;高水平物质奖励(vs.无物质奖励)对再分享意愿的正向影响受到自我效能的中介影响(LLCI=0.0606,ULCI=0.4609),该区间不包含0,中介效应大小为0.2041;低水平物质奖励(vs.无物质奖励)对再分享意愿的正向影响受到获益感知的中介影响(LLCI=0.0448,ULCI=0.3734),该区间不包含0,中介效应大小为0.1647;高水平物质奖励(vs.无物质奖励)对再分享意愿的正向影响受到获益感知的中介影响(LLCI=0.1072,ULCI=0.5546),该区间不包含0,中介效应大小为0.2842。此外,控制了中介变量自我效能和获益感知之后,低水平物质奖励(vs.无物质奖励)对因变量再分享意愿的直接作用显著,区间(LLCI=0.3975,ULCI=1.108)包含0;高水平物质奖励(vs.无物质奖励)对因变量再分享意愿的直接作用也显著,区间(LLCI=0.5702,ULCI=1.314)包含0。因此,在无精神奖励情况下,自我效能和获益感知在物质奖励对再分享意愿影响中发挥部分中介作用(见表2)。因此,假设H3得到支持。

表2 中介效应分析(无精神奖励)Tab.2 Mediation analysis(Non-spiritual incentives)

有精神奖励情况下,在95%置信区间下,低水平物质奖励(vs.无物质奖励)对再分享意愿的正向影响受到自我效能的中介影响(LLCI=0.0185,ULCI=0.2488),该区间不包含0,中介效应大小为0.0998;高水平物质奖励(vs.无物质奖励)对再分享意愿的负向影响受到自我效能的中介影响(LLCI=-0.2366,ULCI=-0.0089),该区间不包含0,中介效应大小为-0.0842。此外,控制了中介变量自我效能之后,低水平物质奖励(vs.无物质奖励)对因变量再分享意愿的直接作用显著,区间(LLCI=0.2653,ULCI=0.9894)不包含0;高水平物质奖励(vs.无物质奖励)对因变量再分享意愿的直接作用也显著,区间(LLCI=-0.7273,ULCI=-0.0099)不包含0。因此,在有精神奖励情况下,自我效能对再分享意愿影响中发挥部分中介作用,并会因物质奖励水平的高低作用方向完全不同,即当被试接受低水平物质奖励时,自我效能正向影响再分享意愿;当被试接受高水平物质奖励时,自我效能负向影响再分享意愿(见表3)。因此,假设H4a和H4b得到支持。

表3 中介效应分析(有精神奖励)Tab.3 Mediation analysis(spiritual incentives)

5 研究结论与启示

5.1 研究结论

本文通过情景模拟实验,研究旅游虚拟社区的物质奖励和精神奖励交互作用对用户知识再分享意愿的影响及其作用机理,结论如下:

首先,无精神奖励的情况下,单纯的物质奖励对再分享意愿有影响,且影响随着物质奖励的强度增加而增强。这表明,单独施加物质奖励时,出于对分享行为投入的时间、精力、金钱等成本的补偿,分享者会用物质奖励的多少来衡量分享行为的经济利益。因此,在无精神奖励的情况下,物质奖励对分享者的激励作用是“越多越好”。

其次,有精神奖励的情况下,物质奖励对知识再分享意愿的影响与物质奖励水平有关。一是,低水平物质奖励对再分享意愿的作用强于无物质奖励。这是由于低水平物质奖励被分享者视为象征性奖励,会强化精神奖励对内在动机的促进作用,即低水平物质奖励比没有物质奖励的好,与Ariely等的研究结果一致。二是,物质奖励不是越多越好,甚至存在“多不如无”的现象。高水平物质奖励被视为对分享者的物质报酬,但其金额由于受旅游虚拟社区行业限制,未达到现实社会中自我评价的期望价值,所以获益感知不显著。同时,高水平物质奖励被视为控制性刺激,导致自我效能降低。这一结论与既有研究有一定不同。Heyman、Kamenica等认为,只有精神奖励时,个体会将精神奖励视为收益,而一旦提及物质奖励,个体对奖励的关注点就只有物质奖励[51-52]。也就是说,在现实社会中,当物质奖励一旦出现,个体的金钱算计功能就会启动,但本研究发现,在旅游虚拟社区中,物质奖励需达到一定强度时,个体才会启动其金钱算计功能。

最后,精神奖励与物质奖励交互作用对知识再分享意愿的影响机理与物质奖励独自影响再分享意愿的机理不同。一方面,在没有精神奖励的情况下,高水平物质奖励是通过激发分享者的获益感知和自我效能影响知识再分享意愿的。这一结果证实了单独实施物质奖励时,将启动分享者理性自利的外部动机,同时物质奖励蕴含的价值信号也将通过提升自我效能进一步强化再分享意愿。另一方面,在物质奖励和精神奖励交互作用情形下,低水平的物质奖励通过自我效能正向影响再分享意愿,此时的物质奖励实际上是物化了的精神奖励;与此同时,高水平的物质奖励通过自我效能负向影响再分享意愿。这实际上揭示了分享者同时接受物质奖励和精神奖励刺激时,影响知识再分享意愿的关键是自我效能。

5.2 管理启示

首先,管理者要重新认识物质奖励对旅游虚拟社区知识再分享中的激励作用。单纯的物质奖励对个体的再分享意愿呈正向影响,虽然可以实现再分享意愿的提升,但会导致企业付出高昂的成本;然而同时施加物质奖励和精神奖励时,高水平的物质奖励会产生事与愿违的结果。管理者应该慎重地对待物质奖励,在奖励制度的设计中,重点关注低水平的物质奖励,通过丰富低水平物质奖励项目,发挥物质奖励对知识再分享的激励作用。

其次,管理者要以精神奖励为主,辅以适当的物质奖励手段,发挥两种激励的协同叠加效应。旅游虚拟社区的知识分享行为本质上具有利他主义特征,主要受个体内在动机的激励,因此,管理者要加大对精神奖励的关注和具体内容的设计,并同时施加低水平的物质奖励,这样能进一步强化精神激励,发挥精神奖励的主导和核心作用。

最后,管理者应重视奖励目标要求和奖励内容设计,强化用户的自我效能。自我效能本质上反映的是个体对自己实现特定目标所需能力的信心或信念,是对“我能行”的主观判断。物质奖励和精神奖励都是通过个体的自我效能来影响其再分享意愿的。因此,基于不同用户群体设置合适和明确的奖励目标,有助于用户获得强烈的成功体验,增强用户的自我效能,从而提升用户的再分享意愿。

此外,在设置奖励项目时,可以适当增加分享者“自我竞赛”的内容,即增加分享者与自己过去进行比较的奖励内容,可以反映分享者进步、成长历程,增加分享者自信心和愉悦体验,从而强化分享者的自我效能,提升再分享意愿。

5.3 局限及展望

本研究利用情景实验探索性地发现在现有旅游虚拟社区中,物质奖励和精神奖励对再分享意愿的影响及作用机理。但仍存在一定研究局限:首先,本研究为了营造旅游虚拟社区网友点击量等场景的真实感,因此在被试发表游记2~3天后才进行试验刺激,填写问卷。这期间有可能有其他因素干扰被试,未来可考虑通过真实网站直接获取数据。其次,在校学生作为被试,抽取的样本在年龄、收入、文化程度上的同质性很高,虽然能很好控制这些因素对研究结果的影响,但难以确定该研究结论对学生之外的群体是否同样适用,未来需要进一步扩大被试样本范围。最后,在物质奖励和精神奖励对再分享意愿的影响机理分析时,探索了“获益感知”和“自我效能”的中介作用。但在本研究的实证检验中,发现“获益感知”和“自我效能”是部分中介。因此,未来有待于进一步探索解释物质奖励与精神奖励对知识再分享意愿影响的其他中介变量,也包括有价值的调节因素,例如用户个人特征等[53]。

参考文献(References)

[1]Huber G.Transfer of knowledge in knowledge management systems:Unexplored issues and suggested studies[J].European Journal of Information Systems,2001,10:72-79.

[2]Xie Hefeng,Liu Chao.Incentive effect of rewarding system on knowledge sharing from the perspective of crowding effect[J].Studies in Science of Science,2011,(10):1549-1556.[谢荷峰,刘超.“拥挤”视角下的知识分享奖励制度的激励效应[J].科学学研究,2011,(10):1549-1556.]

[3]Chay Y W,Menkhoff T,Loh B,et al.Social capital and knowledge sharing in knowledge-based organizations:An empirical study[J].International Journal of Knowledge Management,2007,3(1):29-48.

[4]Wolfe C,Loraas T.Knowledge sharing:The effects of incentives,envirnment,and person[J].Journal of Information System,2008,2(2):53-76.

[5]Chua A.Knowledge sharing:A game people play[J].Aslib Proceedings,2003,55(3):117-129.

[6]Fahey R,Vasconcelos A C,Ellis D.The impact of rewards within communities of practice:A study of the sap online global community[J].Knowledge Management Research and Practice,2007,5(3):186-198.

[7]Gneezy U,Rustichini A.Pay enough or don't pay at all[J].The Quarterly Journal of Economics,2000,115(3):791-810.

[8]Zhao Wenjun.Investigation on the driving mechanism of knowledge sharing behavior among virtual community members[J].Journal of Modern Information,2015,11(35):164-170.[赵文军.虚拟社区成员知识共享行为的驱动机制研究综述[J].现代情报,2015,11(35):164-170.]

[9]Jin X L,Zhou Z,Lee MKO et al.Why users keep answering questions in online question answering communities:A theoretical and empirical investigation[J].International Journal of Information Management,2013,33(1):93-104.

[10]Joyce E,Kraut R E.Predicting continued participation in newsgroups[J].Journal of Computer-Mediated Communication,2006,11(3):723-747.

[11]Jones Q,Ravid G,Rafaeli S.Information overload and the message dynamics of online interaction spaces:A theoretical model and empirical exploration[J].Information Systems Research,2004,15(2):194-210.

[12]Jing lv net.The Top 30 Chinese Online Travel Communities of the Highest User Coverage,issued in May,2016[EB/OL].http://travel.sohu.com/20160620/n455225988.shtml.2016-06-20.[劲旅网.2016年5月份中国在线旅游网站用户覆TOP30排名[EB/OL].http://travel.sohu.com/20160620/n455225988.shtml.2016-06-20.]

[13]Belk R W.Situational variables and consumer behavior[J].Journal of Consumer Research,1975,2(3):157-164.

[14]Namkung Y,Jang S C.Effects of perceived service fairness on emotions,and behavioral intentions in restaurants[J].European Journal of Marketing,2010,44(9/10):1233-1259.

[15]Lee D J,Ahn J H .Rewardingknowledge sharing under measurement inaccuracy[J].Knowledge Management Research&Practice,2005,3(4):229-243.

[16]Sun Hongping,Liu Xiangyang.Investigation on individual knowledge sharing intention from the perspective of social capital[J].Management of Science and Technology,2007,(1):111-114.[孙红萍,刘向阳.个体知识共享意向的社会资本透视[J].科学技术管理,2007,(1):111-114.]

[17]Wolf P,Späth S,Haefliger S.Participation in intra-firm communities of practice:A case study from the automotive industry[J].Journal of Knowledge Management,2011,15(1):2-39.

[18]Hsu M H,Ju T L,Yen C H,et al.Knowledge sharing behavior in virtual communities:The relationship between trust,selfefficacy,and outcome expectations[J].International Journal of Human-Computer Studies,2007,65(2):153-169.

[19]Papadopoulos T,Stamati T,Nopparuch P.Exploring the determinants of knowledge sharing via employee weblogs[J].International Journal of Information Management.2013,33(1):133-146.

[20]Oh S.The characteristics and motivations of health answerers for sharing information,knowledge,and experiences in online environments[J].JournaloftheAmericanSocietyfor Information Science and Technology,2012,63(3):543-557.

[21]Chang H H,Chuang S S.Social capital and individual motivations on knowledge sharing:Participant involvement as a moderator[J].Information&management,2011,48(1):9-18.

[22]Zhang Aiping,ZhongLinsheng,Xu Yong.Progressand inspiration of foreign online travel community research[J].Human Geography,2013,28(5):6-11.[张爱平,钟林生,徐勇. 国外旅游虚拟社区研究进展及启示[J].人文地理,2013,28(5):6-11.]

[23]Yang Zhenqing,Peng Runhua.Tourists’knowledge sharing behavior under the mobile UGC environment[J].Tourism Science,2015,29(2):46-59.[阳震青,彭润华.移动UGC 环境下旅游者知识分享行为研究[J].旅游科学,2015,29(2):46-59.]

[24]Bao S,Chang G H,Sachs J D,et al.Geographic factors and China's regional development under market reforms,1978-1998[J].China Economic Review,2002,13(1):89-11.

[25]Hee L,Law R,Murphy J.Helpful reviewers in TripAdvisor,an online travel community[J].Journal of Travel&Tourism Marketing,2011,28(7):675-688.

[26]Ariely D,Anat B,Stephan M.Doing good or doing well?Image motivation and monetary incentives in behaving prosocially[J].American Economic Review,2009,99(1):544-555.

[27]Yao Qi,Ma Huawei,Yan Huan,et al.Analysis of individual behavior of social network users from the perspective of psychology[J].Advances in Psychological Science,2014,22(10):1647-1659.[姚琦,马华维,阎欢,等.心理学视角下社交网络用户个体行为分析[J].心理科学进展,2014,22(10):1647-1659.]

[28]Utz S,Tanis M,Vermeulen I.It is all about being popular:The effects of need for popularity on social network site use[J].Cyberpsychology Behavior and Social Networking,2012,15(1):37-42.

[29]Yoo K H,Gretzel U.What motivates consumers to write online travel reviews?[J].Information Technology&Tourism,2008,10(4):283-295.

[30]Wang Y C,Yu Q,Fesenmaier D R.Defining the virtual tourist community:Implications for tourism marketing[J].Tourism Management,2002,23(4):407-417.

[31]Bergman S M,Fearrington M E,Davenport S W,et al.Millennials,narcissism,and social networking:What narcissists do on social networking sites and why[J].Personality&Individual Differences,2011,50(5):706-711.

[32]Bénabou R,Tirole J.Incentives and prosocial behavior[J].American Economic Review,2006,96(5):1652-1678.

[33]Deng G,Zhou H,Zhang P.Study of incentive mechanism and internet behavior of virtual communities[J].IEEE Symposium on Web Society,2009,9(1):213-218.

[34]Deci E L,Ryan R M.The“what”and“why”of goal pursuits:Human needs and the self-determination of behavior[J].Psychological Inquiry,2000,11(4):227-268.

[35]Boucher S,Grey A,LeongSL,et al.Token monetary incentives improve mail survey response rates and participant retention:Results from a large randomised prospective study of mid-age New Zealand women[J].New Zealand Medical Journal,2015,128(5):20-30.

[36]Liu Lihong,Zhang Jijia.Self-determination theory and its application[J].Journal of South China Normal University:Social Science Edition,2010,8(4):53-59.[刘丽虹,张积家.动机的自我决定理论及其应用[J].华南师范大学学报:社会科学版,2010,8(4):53-59.]

[37]Wen Peng,Liao Jianqiao.Review of foreign knowledge sharing motivation research[J].Knowledge Management,2008,(11):92-96.[文鹏,廖建桥.国外知识共享动机研究述评[J].知识管理,2008,(11):92-96.]

[38]Bandura A.Self-efficacy:The exercise of control[J].Journal of Cognitive Psychotherapy,1997,13(2):158-166.

[39]Bandura A.Self-efficacy mechanism in human agency[J].American Psychologist,1982,37(2):122-147.

[40]Bitner M J.Evaluating service encounters:The effects of physical surroundings and employee responses[J].Journal of Marketing,1990,54(2):69-82.

[41]Bock G W,Zmud R W,Kim Y G,et al.Behavioral intention formation in knowledgesharing:examining therolesof extrinsic motivators, social- psychological forces, and organizational climate[J].MIS Quarterly,2005,29(1):87-111.

[42]Heneman H G, Schwab D P. Pay satisfaction:Its multidimensionalnatureandmeasurement[J].International Journal of Psychology,1985,20(2):129-141.

[43]Chen Tao,LiLianshui.Comparativeanalysisoffactors influencing salary satisfaction of scientific and technological personnel in different organizations-Based on a study of 12,000 questionnaires in Jiangsu Province[J].Management World,2008,(1):178-179.[陈涛,李廉水.不同组织科技人员薪酬满意度影响因素的比较分析——基于江苏省12000份调查问卷的研究[J].管理世界,2008,(1):178-179.]

[44]Lin H F.Effects of extrinsic and intrinsic motivation on employee knowledge sharing intentions[J].Journal of Information Science,2007,33(2):135-149.

[45]Lohmoller J B.The PLS program system:Latent variables path analysis with partial least squares estimation[J].Multivariate Behavioral Research,1988.23(1):125-127.

[46]Chin W W.The partial least squares approach for structural equation modeling[J].Modern Methods for Business Research,1998,(1):295-336.

[47]Fornell C,Larcker D F.Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement errors:Algebra and statistics[J].Journal of Marketing Research,1981,18(1):39-50.

[48]Zhao X,Lynch J G,Chen Q.Reconsidering Baron and Kenny:Myth and truths about mediation analysis[J].Journal of Consumer Research,2010,37(2):197-206.

[49]Preacher K J,Hayes A F.SPSS and SAS procedures for estimating indirect effects in simple mediation models[J].Behavior Research Mehods Instrument&Computers,2004,36(4):717-731.

[50]HayesA F.Introduction to mediation,moderation,and conditional process analysis:A regression-based approach[J].Journal of Educational Measurement,2013,51(3):335-337.

[51]Heyman J,Ariely D.Effort for payment:A tale of two markets[J].Psychological Science,2004,15(11):787-793.

[52]Kamenica E.Behavioraleconomics and psychology of incentives[J].Annual Review of Economics,2012,4(1):427-452.

[53]Wang S,Noe R A.Knowledge sharing:A review and directions for future research[J].Human Resource Management Review,2010,20(2):115-131.