含茶提取物饮料沉淀形成机制概述及处理方法

2018-05-07石骏王东

石骏,王东

(1.湖北宏源药业科技股份有限公司武汉研发中心,湖北武汉430070;2.江汉大学医学院,湖北武汉430056)

茶饮料自诞生以来就以极快的速度占领市场,成为广大消费者喜爱的饮料之一。最初的茶饮料由茶叶经浸泡、抽提以及调制等工艺过程直接加工而成,随着经济发展,市场上开始出现以茶叶和(或)其它植物提取物为原料调配而成的产品。由于使用了茶叶等植物提取物,茶饮料生产中所面临的沉淀问题同样困扰着调味饮料。沉淀问题不但使产品品相变差,而且使其货架期内的稳定性受到严重影响[1-4]。为了解决植物饮料沉淀问题,科研工作者做了大量努力,使问题得到较好解决。本文的目的就在于以前人的研究为基础,概述含茶提取物饮料产生沉淀的机制,探讨当前常用处理方法的可行性及其方法选择的问题。

1 沉淀形成机制概述

1.1 沉淀的组成物质

茶叶的有效化学成分主要包括茶多酚、氨基酸与蛋白质、生物碱(主要是咖啡碱)、茶色素与茶多糖等[4-5]。因此,调味茶饮料的沉淀主要是由于上述化学物质之间在溶液体系中相互作用而产生的。人们对于茶饮料沉淀的认识经历了由简单到复杂的过程。

经研究证实茶多酚、蛋白质与生物碱这三者之间的相互作用是茶饮料沉淀的主要原因[6-8]。1962年Roberts[9]在对红茶沉淀物进行研究时发现,其主要成分是茶黄素、茶红素和咖啡碱,随后测定其比例为17∶66∶17(质量比)。梁月荣[10]等开展了绿茶沉淀的相关研究,并指出沉淀的主要组成物质包括咖啡碱与茶多酚的某些成分(没食子儿茶素和表没食子儿茶素没食子酸酯)。许勇泉[11-13]等进一步指出咖啡碱与酯型儿茶素是绿茶沉淀形成的关键物质。茶饮料的沉淀不只包含小分子物质,某些蛋白质与果胶等大分子物质在沉淀形成过程中也扮演了重要角色。赵育漳[14]等研究表明:茶饮料沉淀的主要成分包括茶多酚、咖啡碱、蛋白质、果胶等物质,其中多酚含量30%,咖啡碱20%,蛋白质16%,果胶2%。毕彩虹[15],陆建良[16]也指出茶饮料沉淀主要由茶多酚、蛋白质[17]和咖啡碱构成。另外,茶饮料的沉淀还包括其它化学成分,比如:类黄酮、黄酮苷、类腐殖酸、叶绿素、金属离子(Ca2+)等[11,18-25]。

1.2 沉淀形成机制及影响因素

水溶液中的沉淀是由于溶质的溶解度降低导致的。溶液中各种组分之间存在着复杂的相互作用,包括相同或不同溶质之间的作用、溶质与水分子之间的作用以及水分子之间的作用。在某些因素干扰下,溶质分子之间的相互作用增加,导致其周围的水分子减少,溶解度降低,从而由溶液中沉淀析出。溶质分子之间形成氢键是物质溶解度减小的关键原因。溶质间形成氢键的部位往往是分子中极性较大的基团,这些基团也是溶质与水分子形成氢键的关键。溶质间氢键的形成导致极性基团被屏蔽,从而将疏水部分暴露在水分子之间,造成溶质间的疏水相互作用增加,溶质聚集成大颗粒最后产生沉淀。

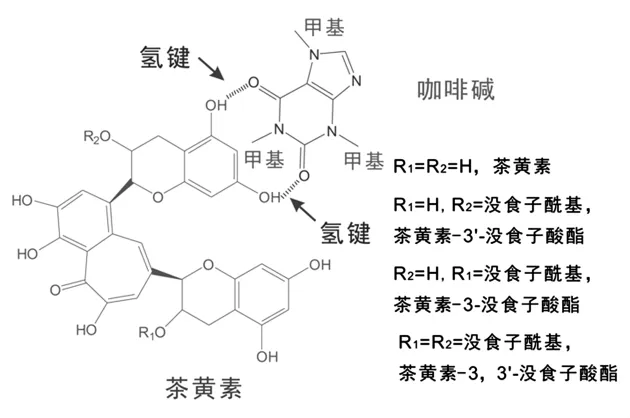

使用茶提取物的调味饮料产生沉淀的机制也是由于分子间氢键与疏水相互作用[26-27]。以茶黄素与咖啡碱相互作用为例,它们之间形成氢键的可能情况如图1所示,以此阐明沉淀过程,大致如下。

图1 茶黄素与咖啡碱形成氢键的可能情况示意图Fig.1 Scheme of possible hydrogen bond between theaflavins and caffeine

咖啡碱是一种黄嘌呤生物碱,约占绿茶干重的2%~4%[28-29],分子中含有两个酮羰基,是结构中的极性亲水基团,另外其嘌呤环氮原子上有3个甲基,是分子中的疏水基团。茶黄素是一类具有苯骈卓酚酮结构的酚性色素[30],分子中具有多个酚羟基,是结构中的极性亲水基团,苯环则构成分子的疏水部分。从分子结构来看,咖啡碱的酮羰基与茶黄素的酚羟基是形成氢键的部位。就单分子咖啡碱与茶黄素而言,它们之间至少可以形成两对氢键,其结果是形成了更大的复合分子,最终导致4个极性亲水基团的掩蔽,同时该复合分子中引入3个疏水甲基[31-33]。随着氢键缔合度的不断提高,分子中的极性基团不断减少,疏水基团不断增加,分子间的疏水作用就会介导更大复合物形成,以至于产生沉淀[34]。其它物质参与的沉淀形成也经历了类似过程,比如蛋白质与多酚之间、蛋白质与咖啡碱之间。需要指出的是蛋白质是大分子物质,具有更多的氢键形成位点与疏水区域,其介导多分子复合物形成的能力似乎更强,但是没有文献报道蛋白质是沉淀的最大组成部分。这可能与提取物中多酚、咖啡碱与蛋白质比例有关。

1.3 沉淀形成的影响因素

对于使用茶提取物的调味饮料来说,沉淀产生除了受到茶提取物中固有组分的影响外,还受到使用环境的影响。这些影响因素包括:溶液pH值、提取物使用量(浓度)和其它添加物等[35]。

1.3.1 溶液pH值

溶液pH值是形成沉淀的关键因素。茶提取物中各种物质的溶解度与溶液pH值密切相关,茶多酚本质上是多元弱酸,咖啡碱是弱碱类物质,蛋白质的溶解度很大程度是取决于其等电点。溶液pH值不同,这些物质的解离状态也不同,因此,它们的溶解度以及分子间形成氢键的能力,甚至分子间的疏水作用都会随着pH值的改变而发生明显变化。

Smith等[36-38]研究表明,茶汤pH值显著影响沉淀生成量,当溶液pH值为4时红茶茶汤沉淀生成量最多。笔者在做相关试验时也发现类似结论,当用热水将茶提取物溶解完全后,向其中添加苹果酸与维生素C等酸性组分使溶液pH值下降至3.4左右,然后冷却,4℃过夜,并与未添加酸性组分的溶液对比。结果表明,pH3.4的溶液沉淀量明显大于对照组。

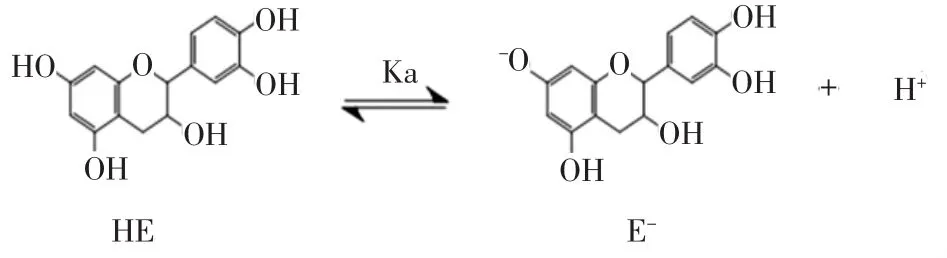

多酚类物质在溶液中存在着电离平衡(以儿茶素为例),如图2所示。

图2 多酚类物质的解离平衡Fig.2 Dissociation equilibrium of polyphenols

根据儿茶素解离平衡,刘宗林[39]推导出茶多酚溶解度公式:lg[E-(儿茶素阴离子)]=pH-pKa,由此公式可以看出,当pH>=pKa时,儿茶素溶解度较大。因此,也可以推出一个可能的结论,随着pH值降低,茶多酚直接从溶液中沉淀出来,而不是以多分子复合物的形式沉淀。茶多酚的解离可以消除与蛋白质或咖啡碱羰基形成氢键的位点,反之pH值降低则易于形成分子间氢键,从而导致聚集沉淀。同理,溶液pH值对蛋白质与咖啡碱的解离也会造成直接影响。

1.3.2 提取物用量

单位体积溶液中溶质分子越多,相互碰撞的几率越大,溶质也越容易沉淀,这是非常容易理解的现象,但是到底达到什么浓度,溶液才是一个相对稳定的体系,需要试验确定。马梦君[28]等采用茶多酚和咖啡碱溶液体系模拟茶饮料沉淀成因,通过检测溶液的透光率、多分子复合物粒径、沉淀量、咖啡碱和儿茶素含量的变化等多个指标,阐明沉淀与物质浓度的依赖关系:随茶多酚和咖啡碱质量浓度的增加,溶液的透光率从95.5%降为24.7%:多分子复合物粒径从198 nm增加到475 nm;沉淀量由8 mg/L增加到244 mg/L。根据试验结果,笔者建议选用咖啡碱含量低于200 mg/L、茶多酚含量低于1 200 mg/L的绿茶原料。李双[40]等以茶黄素和咖啡碱的相互作用来模拟茶乳酪的形成体系,得出类似结论。然而,对于调味茶饮料而言,体系中还可能加入其它植物提取物,沉淀组分更加复杂化。因此,实际使用时还要根据具体情况来确定茶提取物的使用量。

1.3.3 其它添加物

调味饮料讲究功能多元化,不可避免的会添加其它植物提取物,比如短梗五加提取物。这些提取物都不是单一组分,有些组分与茶提取物重复,这会增加饮料中某些物质的浓度,使之更容易产生沉淀,如多酚类物质和蛋白质;有些组分是该植物中特有的化学物质,这些物质增加了溶液体系的复杂性,也可能导致沉淀量增加,比如短梗五加中的刺五加苷,有可能通过疏水相互作用介导沉淀生成。在试验中发现,添加五加提取物的饮料比单独使用茶提取物的饮料沉淀更多;事实上,待添加的植物提取物本身会生成沉淀,这也是促使茶提取物调味饮料沉淀的原因。

为了提高口感,饮料中会使用调味剂;为了符合卫生要求,也可能应用防腐剂。这些物料对体系的影响主要是pH值。例如,添加柠檬酸或维生素C会降低饮料的pH值;使用山梨酸钾作为防腐剂会升高饮料pH值。因此,不同添加物对沉淀形成有不同影响,使pH值降低的物质增加沉淀量,使pH值升高的物质沉淀量会减少,沉淀出现时间也会延长。

2 常用处理方法可行性讨论

茶饮料市场前景广阔,然而,其面临的储存期内沉淀的问题使产品发展受到巨大挑战。为此,国内外展开了广泛研究,随着工艺技术的发展以及沉淀机制的阐明,茶饮料的澄清技术也在不断进步与完善。目前,茶饮料澄清技术可以分为物理法、化学法和生物法(酶处理法)三大类。调味茶饮料使用的是茶提取物,而不是直接以茶叶为原料生产,因此在处理沉淀问题上可以借鉴上述方法,但不能照搬。比如,生物澄清法在调味饮料的应用中会受到生产条件制约,使用不便。

2.1 物理法

物理法通常不涉及化学键的断裂与生成,按照处理方式不同可细分为低温法、吸附法、包埋法。

2.1.1 低温法

温度是影响沉淀生成的重要因素,但它不是独立因素,需要在其它因素调控下发挥作用。茶饮料沉淀产生的原因是分子间氢键与疏水作用,低温有利于氢键形成,但是,体系产生沉淀还需要适宜的pH值与浓度。通过调整饮料pH值与初始调配浓度,然后低温静置,使沉淀提前析出是当前常用的低温澄清法。

调味茶饮料在pH值低于4的情况下易产生沉淀。笔者将调配好的饮料在4℃冷藏过夜,然后过滤,可以得到澄明的产品。但是,产品若继续在冷藏条件下放置,随着时间延长仍然可产生少量沉淀。为了进一步澄清产品,笔者采用浓配法调配样品。以配置量20%体积(相当于5倍浓配)的纯化水调味饮料,调低pH值,冷藏,过滤,可以得到储存期延长的产品。

茶多酚与咖啡碱是茶饮料有效成分的主要组成部分,采用低温法会造成有效成分流失,影响饮料口感。低温法也会降低其它植物添加物的组分,因此,在使用这类方法的时候应该采取相应检测措施,保证添加物的特征有效组分符合饮品要求。

2.1.2 吸附法

吸附法解决沉淀问题的思路与低温法类似,基本原理都是促进茶饮料沉淀提前产生,然后过滤去除。但是,吸附法也有低温法不具备的优点。在低温法中需要冷却设备使半成品温度降到较低水平,附法则无需降温设备。吸附法通过向饮料中加入吸附剂,选择性吸附茶多酚等多元弱酸类物质而减少沉淀的形成。文献报道的吸附剂种类较多,包括Ca2+和Al3+等金属离子、硅藻土和活性炭等吸附剂,明胶和壳聚糖[41]等天然高分子化合物以及聚乙烯聚吡咯烷酮(Polyvinyl polypyrrolidone,PVPP)[42]等化学合成的高分子聚合物。其中,PVPP是当前的研究热点。

PVPP是乙烯吡咯烷酮聚合而成的一种交联聚合物,不溶于水、强酸、强碱及一般有机溶剂[43-44]。PVPP具有三维网络结构,在水中溶胀形成水凝胶,凝胶表面及网络内部因氢键作用结合大量水分子。除此之外,PVPP具有类似蛋白质肽键的内酰胺结构,羰基氧原子能够与茶多酚活性氢形成氢键。调味茶饮料中的茶多酚能够置换PVPP凝胶结合的水分子,形成更稳定的大分子复合物,经过滤,吸附的茶多酚随PVPP一起被清除,从而保证饮料澄清。

杨晓慧[45]等研究了自制PVPP对绿茶水提取液中茶多酚的吸附情况。试验结果显示:室温下,吸附时间60 min,PVPP对茶多酚的去除率达到50%以上,但试验结果也指出,当吸附时间为35 min的时候吸附效率不再增加。黎新明[46]研究了自制PVPP对铁观音茶水中茶多酚的吸附情况:在30℃条件下,使用交联度0.5%的PVPP,用量为7 g/L,吸附30 min,茶多酚吸附率为66.83%。孙庆磊等[47]指出PVPP的吸附效率还与溶液pH值有关,pH值在4左右有利于提升吸附效果。

吸附法同低温法一样也有可能造成有效组分降低,刘晓辉[48]等研究了PVPP吸附对茶饮料风味品质的影响。研究发现PVPP添加量较少时吸附的主要是聚多酚,对单体吸附较少;而添加量增加后对单体的吸附就明显增加,这时品质或风味就会受到影响。作者指出,对茶多酚的去除应当把握合适尺度。

2.1.3 包埋法

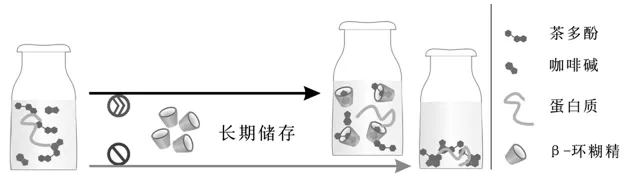

调味茶饮料多使用热水溶解茶与其它植物提取物,在较高温度下,各组分之间难以形成稳定氢键,随着温度降低,氢键逐渐形成,沉淀开始产生。沉淀生成同时具有浓度依赖性,如果游离溶质的浓度降低则可减少沉淀形成。包埋法就是通过减少游离组分浓度的方法来抑制沉淀产生。该方法多使用环状糊精来实现,环状糊精是由D-葡萄糖残基以α-1,4糖苷键连接而成的低聚物,其分子呈上宽下窄、两端开口、中空的筒状物,腔内部呈相对疏水性,而所有羟基则在分子外部。因此,疏水性小分子或具有疏水基团的物质可以全部或部分进入环状糊精的疏水空腔,形成包合物,其中,以β-环状糊精(β-CD)应用最广。在茶饮料中,β-CD可以有选择地包埋茶多酚、茶黄素、茶红素、咖啡碱、蛋白质等参与形成沉淀的物质[49-51],如图3。

图3 β-环糊精对茶饮料组分的包合作用Fig.3 Inclusion effects of β-CD on components of tea beverage

张国宏等使用β-CD处理茉莉花茶、红茶和绿茶等水提取液,确定了最佳工艺条件;β-CD用量为1.0%~2.5%,包合温度为50℃,低速搅拌20 min。通过试验确证了β-CD的有效性,在使用量为1%的情况下,4℃存储,复合调味茶饮料稳定性可以达到12 d。然而,饮料稳定性还与工艺过程相关,如果采取煮沸30 min的方式灭菌,则导致稳定期严重缩短,相同条件下,稳定期只有4 d。所以,在使用β-CD处理茶饮料时应该注意灭菌条件的选择。尽管该方法还处于探索阶段,但它可以避免有效组分损失,这是其它方法无法具备的优点。

2.2 化学法

化学法多是通过添加碱性物质来阻止沉淀产生。氢键是茶饮料存储期间产生沉淀的关键作用。碱性物质能与茶多酚活泼氢反应,最终产生三方面结果,一方面,碱性物质使茶多酚活性氢减少,从而减少了与蛋白质或咖啡碱形成氢键的位点;另一方面,碱性物质与茶多酚形成强水溶性的盐,增加了溶解度:最后,碱性物质提高茶饮料pH值,使茶多酚解离度增加,从而使溶解度增加。综合三方面的作用,碱性物质转溶法效果比较明显。目前,常用的物质有氢氧化钠、氢氧化钾和氢氧化铵等[52]。但是,碱转溶法的缺点也是相当明显的。碱性环境加速茶多酚氧化,不但影响饮料色泽,使滋味变涩,而且会产生副产物。

2.3 生物法(酶处理法)

分子间氢键作用导致茶饮料各种组分形成大分子复合物,最后聚集形成沉淀。通过酶的水解作用使较大分子变为小分子易溶组分的方法,可以有效调控沉淀生成[53-54]。文献报道:酯型儿茶素比游离型更容易介导沉淀产生。所以,选择适宜的单宁酶水解酯型儿茶素可以起到澄清作用。宁井铭等[55]采用单宁酶处理绿茶茶汤,并指出单宁酶的最佳作用时间为2 h,随着作用时间的延长,茶汤中酯型儿茶素的总量不断减少,茶汤透光率不断增大。

水解茶饮料中其它大分子也可以起到澄清作用。蛋白酶、果胶酶和纤维素酶等其它水解酶也被用作茶饮料的澄清技术。不同水解酶配合使用可以起到协同作用,水解酶与其它技术合用也可以起到良好澄清作用。宁井铭等[56]近一步研究了单宁酶及协同物质(β-环糊精、果胶酶、木瓜蛋白酶等)联用在处理绿茶饮料沉淀中的增效作用。结果表明,这些物质都不同程度的提高了单宁酶抗沉淀能力。然而并非两种酶合用就可起到协同作用,钟艳梅等[57]利用外源木瓜蛋白酶和α-淀粉酶对红茶茶汤进行沉淀澄清研究,没有观察到强化的澄清效果。

3 总结

工艺技术的进步为处理茶饮料沉淀提供了多种多样的方法,然而没有一种单独的方法可以彻底抑制沉淀再次产生。复合调味茶饮料多使用茶提取物(速溶茶粉),这些中间体的品质对调味饮料的最终质量起关键作用。目前市场上茶提取物来源不一,所采用的澄清方法不同,所以提取物的质量也有很大差别。很多产品在调配成复合饮料后继续产生沉淀,这就要求对调味饮料进行二次澄清。当前的澄清技术主要针对以茶叶为原料直接进行生产的产品,而调味茶饮料组分更加复杂,尤其是使用了其它植物提取物。所以,实际生产中可以大量借鉴,但是不能照搬这些方法,还要根据具体情况具体解决。比如,PVPP吸附的方法比酶处理法更适用于调味饮料;低温处理法效果较好,但是需要冷却设备,增加成本;低温与浓配处理搭配效果更优,在没有冷却设备的情况下,浓配法与PVPP配合使用可以是更好的选择;β-环糊精可以有效提高产品澄明度,然而高温灭菌会减弱其效果。

沉淀处理不但增加工艺复杂度,增加生产成本,而且影响茶饮料原有物质组成与组分含量。因此,选择处理方法的标准除了考虑工艺可行性与生产成本外,还要特别注意提取物有效组分的检测,保证有效组分合格的前提下去除沉淀。总之,根据产品特点综合利用处理方法是解决沉淀问题的合理选择。

参考文献:

[1]雷攀登,吴琼,丁勇.茶叶中水溶性固形物浸提工艺研究进展[J].茶业通报,2013,35(4):158-161

[2]尹军峰,许勇泉,袁海波.转生产方式调产品结构走中国特色茶饮料创新发展之路[J].饮料工业,2013,16(12):43-46

[3]许勇泉,尹军峰.茶汤沉淀形成及其调控方法研究进展[J].茶叶科学,2016,36(4):337-346

[4]廖珺.茶叶功能食品的开发现状及发展趋势[J].食品研究与开发,2017,38(9):202-205

[5]步召胜.茶叶功能性成分的化学组成及研究[J].茶与健康,2016(10):23-24

[6]郭刚军,黄克昌,龚加顺.普洱茶饮料澄清化技术的研究[J].食品工业科技,2009,30(5):223-225

[7]李斌,康雨婷,陈忠正,等.绿茶天然茶汤纳米聚集体的分离与分析[J].食品工业科技,2016,31(21):105-109,138

[8]李斌,罗维,陈忠正,等.浸提方式对绿茶沉淀胶体特性与理化组成的影响[J].现代食品科技,2016,32(7):115-123

[9]ROBERTS E A H.Economic importance of flavonoid substancestea fermentation[D].Oxford:Pergamon,1962:468-512

[10]梁月荣.茶饮料特性及其工艺研究[J].粮油加工与食品机械,2001(7):12-14

[11]许勇泉,尹军峰.绿茶茶汤冷后浑特性研究[J].茶叶科学,2010,30(增刊1):527-532

[12]Xu Y,Chen S,Shen D,et al.Effects of chemical components on the amount of green tea cream[J].Agricultural Sciences in China,2011,10(6):969-974

[13]Sato T,Kinoshita Y,Tsutsumi H,et al.Characterization of creaming precipitate of tea catechins and caffeine in aqueous solution[J].Chemical&Pharmaceutical Bulletin,2012,60(9):1182-1187

[14]赵育漳,蒋丙煌.包种茶茶乳形成之研究:中国茶叶学会首届海峡两岸茶叶科技学术研讨会[C].福州:海峡两岸茶叶科技学术研讨会,2000

[15]毕彩虹,杨坚.茶汤中茶乳酪现象的机理及其解决途径[J].福建茶叶,2006(4):22-23

[16]陆建良,梁月荣,孙庆磊,等.蛋白质与儿茶素和咖啡因互作对模拟茶汤透光率的影响[J].中国食品学报,2006,6(4):34-40

[17]Ye J,Fan F,Xu X,et al.Interactions of black and green tea polyphenols with whole milk[J].Food Research International,2013,53:449-455

[18]黄建安,刘仲华,付冬和,等.速溶茶加工中茶乳酪的形成及其对溶解性的影响[J].食品工业科技,2003,24(8):32-34

[19]黄良取,黄升谋,熊健,等.茶饮料制作及其澄清度研究[J].湖北文理学院学报,2015,36(8):41-43

[20]Kim Y,Talcott S T.Tea creaming in nonfermented teas from Camellia sinensis and IIex vomitoria[J].Journal of Agricultural and Food Chemistry,2012,60:11793-11799

[21]Russell-Martin T H,Lilley N A,Bailey C,et al.Polyphenol-caffeine complexation[J].Journal of the Chemical Society,Chemical Communications,1986:105-106

[22]Jöbstl E,Fairclough J P A,Davies A P,et al.Creaming in black tea[J].Journal of Agriculture and Food Chemistry,2005,53:7997-8002

[23]Xu Y,Zhong X,Yin J,et al.The impact of Ca2+combination with organic acids on green tea infusions[J].Food Chemistry,2013,139:944-948

[24]Lin X,Chen Z,Zhang Y,et al.Comparative characterization of green tea and black tea cream:Physicochemical and phytochemical nature[J].Food Chemistry,2015,173:432-440

[25]Xu Y,Chen G,Du Q,et al.Sediments in concentrated green tea duringlow-temperaturestorage[J].FoodChemistry,2014,149:137-143

[26]戴前颖,夏涛,朱博,等.绿茶提取液沉淀形成机理的研究[J].食品与发酵工业,2008,34(2):1-6

[27]LIN XR,CHEN ZZ,ZHANG YY,et al.Interactions among chemical components of cocoa tea (Camellia ptilophylla Chang),a naturally low caffeine-containing tea species[J].Food&Function,2014,5(6):1175-1185

[28]马梦君,罗理勇,李双,等.茶多酚和咖啡碱对茶乳酪形成的影响[J].食品科学,2014,35(13):15-19

[29]黄业伟,王素敏,徐欢欢,等.不同氧化程度茶多酚与咖啡因及糖的相互作用[J].云南农业大学学报,2015,30(3):413-417

[30]丁其欢,字成庭,周增志,等.茶黄素的理化性质·提取分离及生物活性研究进展[J].安徽农业科学,2017,45(11):85-87,113

[31]苗爱清,伍锡岳,庞式.茶饮料沉淀的成因及解决措施[J].广东农业科学,2001(3):13-15

[32]刘宗林.乳酪分子间氢键与抗过敏分子轨道研究[J].食品科学,1997,18(7):11-13

[33]骆锐.茶饮料沉淀的成因与澄清技术的应用[J].中国农学通报,2005,21(12):95-98

[34]杨玲,张高,陶于菊,等.茶多酚与咖啡碱相互作用对苦丁茶饮料质量的影响[J].贵州科学,2014,32(5):66-70

[35]Xu Y,Chen S,Yuan H,et al.Analysis of cream formation in green tea concentrates with different solid concentrations[J].Journal of Food Science and Technology,2012,49(3):362-367

[36]Smith R F.Studies on the formation and composition of cream on tea infusions[J].Journal of the Science of Food and Agriculture,1968,19:530-534

[37]Vuong QV,Golding JB,Stathopoulos CE,et al.Effects of aqueous brewing solution pH on the extraction of the major green tea constituents[J].Food research international,2013,53(2):713-719

[38]马梦君,罗理勇,曾亮.绿茶饮料沉淀机制及澄清技术[J].食品安全质量检测学报,2015,6(4):1212-1218

[39]刘宗林.茶汤中多酚类物质的热力学平衡[J].食品科学,2002,23(11):55-58

[40]李双,罗理勇,刘姝娟,等.茶黄素和咖啡碱浓度对茶乳酪形成的影响[J].食品工业科技,2015,36(14):92-97

[41]李桂水,陶思佚,程丽君,等.以壳聚糖为絮凝剂的消炎退热颗粒原药水提液絮凝效果研究[J].中草药,2015,46(23):3507-3513

[42]Xu YQ,Hu XF,Tang P,et al.The major factors influencing the formation of sediments in reconstituted green tea infusion[J].Food Chemistry,2015,172:831-835

[43]李超,刘东品,常智刚.PVPP吸附啤酒中多酚类物质的分析[J].酿酒科技,2009(2):110-111,114

[44]崔英德,易国彬,廖列文.聚乙烯吡咯烷酮的合成与应用 [M].北京:科学出版社,2001

[45]杨晓慧,曹飞.交联PVP凝胶吸附茶多酚的研究[J].西安文理学院学报(自然科学版),2005,8(4):44-46

[46]黎新明,崔英德.交联PVP对茶多酚的吸附作用[J].食品科学,2002,23(7):27-30

[47]孙庆磊,孔俊豪,陈小强,等.聚乙烯聚吡咯烷酮(PVPP)在茶饮料沉淀控制中应用研究进展[J].中国茶叶加工,2011(2):29-32

[48]刘晓辉,刘盼盼,罗龙新,等.聚乙烯聚吡咯烷酮(PVPP)吸附对茶饮料风味品质的影响[J].食品安全质量检测学报,2015,6(4):1295-1300

[49]王丽颖,李福香,杨雅轩,等.多糖与多酚相互作用机制及其对多酚特性的影响研究进展[J].食品科学,2017,38(11):276-282

[50]闫佳,李小玲,李跃萍.山苦茶饮料澄清技术的研究[J].农产品加工,2016(12):25-26

[51]戴前颖,夏涛,高俊,等.β-环糊精对茶汤动力学性质的影响[J].江苏大学学报(自然科学版),2009,30(1):14-18

[52]苗爱清,伍锡岳,庞式.茶饮料沉淀的成因及解决措施[J].广东农业科学,2001(3):13-15

[53]许勇泉,胡雄飞,陈建新,等.基于单宁酶处理的绿茶茶汤沉淀复溶与回收利用研究[J].茶叶科学,2015,35(6):589-595

[54]焦天慧,吕长鑫,冯叙桥,等.单宁酶的分离纯化及其在软饮料工业中的应用[J].食品与发酵工业,2016,42(11):262-269

[55]宁井铭,方世辉,夏涛,等.酶澄清绿茶饮料研究[J].食品与发酵工业,2005,31(9):122-124

[56]宁井铭,方世辉,夏涛,等.单宁酶及协同物质对绿茶饮料稳定性的影响[J].食品与发酵工业,2006,32(6):69-72

[57]钟艳梅,曾宪录,郑清梅,等.利用木瓜蛋白酶和α-淀粉酶澄清红茶茶汤的研究[J].食品研究与开发,2017,38(12):83-87