接受美学视角下壮剧的传承与发展

2018-04-12黄艺平

黄艺平

据考证,壮剧发源于清朝时期,至今已有近300年的历史。它是以壮族民间文学、歌舞、说唱艺术为基础而发展起来的地方戏曲,流行于广西西部及云南部分地区,其特点是以壮语作为表演语言,在内容上融合了云、桂两地少数民族文化[1]。近300年来,壮剧的发展几经曲折,特别到近期先是受到“文化大革命”的冲击,继而受人们的审美观念变迁的影响,以及现代科技发展催生的各类新式娱乐媒体下人们娱乐方式的日趋多元化,导致壮剧的发展进程出现了极大的波动[2]。近年来,随着国家综合国力的增强、国人物质生活水平的提高,越来越多的有识之士将目光投射到了那些代表精神生活的民族文化,国家层面也非常重视中华地方文化的发展,对那些具有民族区域特征而又出现生存危机的特色文化艺术采取了系列挽救措施。2006年,壮剧被列为国家首批非物质文化遗产;同年,在广西田林县成立了改革开放以来的首个壮剧团;2010年,在壮剧流行的广西西部地区开始每年举行一次壮剧文化艺术节,藉此,壮剧的发展呈现出新的希望。

接受美学思想主要来源于德国学者汉斯·姚斯和沃尔夫岗·伊泽尔。在其诞生之前,受实证主义的影响,文艺批评长期沿袭以创作者为中心的批评方法,通过发掘作家和作品的背景信息以对作品进行解读,但过于关注创作者会忽视作品本身的价值。20世纪初,形式主义批评的出现摒弃了作者中心论,而将批评的焦点放在作品身上,以充分发掘作品的美和价值。这对于作品的艺术认知当然是件好事,然而,在审美过程中完全割裂作品与作者和读者的关系,则不免有矫枉过正之嫌。在此境况下,接受美学应运而生,它以接受者为中心,更为关注作品与接受者之间的关系,以及作品的社会意义。接受美学最初是针对文学作品而言,但其充分考虑接受者的批评方式,对于其他文艺创作极有启发意义。

综观国内目前对于壮剧的研究,主要集中于两个方面:一是探讨如何充分发掘和保护传统壮剧的资料、传承人和表演技艺,进而保有壮剧的艺术特色;二是探讨如何将壮剧艺术与现代传媒相结合,充分利用其进行传播。而对于决定表演艺术兴衰的受众方面研究极为薄弱。“壮剧扎根于本民族的文化环境之中,除吸收本地民间艺术外,还积极接受外来剧种艺术的影响,从而加速了自己的成长。”[3]本文拟借助于接受美学理论探讨壮剧与受众的关系,以期促进壮剧的传承与发展,丰富壮剧的传承保护方式。

一、受众的期待心理与壮剧编剧艺术的革新

在姚斯的接受美学理论中,“期待视野”是其理论基石。所谓“期待视野”,就是当接受者在接受某一艺术作品之时,过去的审美经验会形成一种先见或前结构,引导接受者进行审美,在审美过程中影响着接受者的审美解读[4]。因此,如果接受者正在欣赏的文艺作品所表现的内容、所展示的方式与读者之前的审美经验相契合,也就是与接受者的审美期待相一致,那么作品就会显得平淡无奇,难以形成艺术张力,缺少吸引力。作品只有背离接受者的审美经验,打破接受者的期待视野,才能给受众耳目一新的感觉,从而引起受众的审美欲望。简单而言,就是艺术作品要抓住受众的审美心理,勇于革新,以新颖别致的方式呈现,通过打破受众对作品的惯性思维来吸引受众,引起他们的审美兴趣。壮剧艺术是一种采用口授心传的方式传承的民间艺术,但同时也是一种表演艺术,其艺术展现过程从编剧开始,涉及到壮剧曲目的设定,壮剧表演内容的设计,壮剧内容展现的方式或是表演过程中的时空编排等方面。因而在壮剧的编剧艺术中,可以充分运用审美期待理论,以受众为中心,探索其接受心理,对接受者的审美经验进行颠覆,从而取得更好的接受效果。

1.创设新颖别致的壮剧曲目名称。人们在认识事物上易受“首因效应”的影响,具体来说就是在认识事物之时往往容易产生先入为主的感觉,它会深度影响人们之后对于事物的情感、态度和判断。一部戏剧是否能吸引人,曲目名称很关键,因为曲目名称预示着戏曲的内容、美学效果和表演方式,是观众在接受信息时首先接触到的东西,它影响着观众的心理认知和情感态度,决定着观众对该剧的接受和拒绝。因此,新颖别致的壮剧曲目名称首先是对传统曲目命名审美期待的打破,因为这与观众对于认识的“前见”有出入,背离了观众之前的壮剧曲目期待。传统壮剧曲目命名大致可以归纳为三类:一是陈述剧中事件,例如《张四姐下凡》《刘二打番鬼》《李元庆舂碓》;二是以剧中的某个人物或物件名称命名,例如《冯子材》《薛平贵》《百鸟衣》《白马姑娘》《红铜鼓》等;三是以壮族人民日常生活中的某种活动名称命名,例如《捞虾戏》《解臼》等。这些剧目直白易懂,充满了乡土气息,直接展现了壮剧的内容,但这种平铺直描的剧名显得平淡无奇,并且由于壮剧通常是在同一地区多次反复演出,观众早已熟知,难以再在心中激起波澜。如果要重新吸引观众的注意力,就要从剧目的改变入手,创新壮剧曲目的名称。一方面,可以顺应时代变迁变更曲目名称。例如像《刘二打番鬼》这样的曲目,在它推出的年代,国内少见外国人,所以以“番鬼”一词作为曲目名,可以吸人眼球。但现在,国人对外国人习以为常,“番鬼”这样的词早已失去了诱惑力,且还具有轻视、讽刺之意,容易让国外观众产生误解,当以更贴切的曲目名替代之。另一方面,壮剧也可以从原剧中寻找新的亮点,重新命名。例如《薛平贵》《百鸟衣》《白马姑娘》《红铜鼓》这类曲目名只是利用剧中人与物的名称来进行命名,并未能具体地展示戏剧内容,如从原剧中寻找新的亮点加以命名,会更吸引人。此外,可以别出心裁,借鉴现代电影、电视剧等媒体的命名方式,以具有反讽意义或是与普通寓意相背离的曲目名,也会提升戏曲本身的吸睛度,从而在第一时间抓住潜在的受众。

2.革新传统壮剧的内容。在内容上,壮剧大多与壮族地区流传的传奇故事以及重大历史事件有关,其初衷或是通过历史事件再现少数民族历史风貌,歌颂壮族儿女勤劳勇敢、不畏强权、敢于抵御外来侵略的民族精神;或是通过壮族传奇故事的演示,展示民族文化观念内涵;或是通过对壮族人民生活的模仿,展现壮族人民如诗如画的自然环境和纯朴的社会生活。例如《百鸟衣》一剧讲述的是壮族青年古卡、依娌二人集结百鸟力量,以个人牺牲战胜作恶黑魔,恢复青山绿水的故事,反映了壮族人民的自然观,其蓝本出自于南宁横县石塘镇香炉村一带流传的故事。又例如《冯子材》一剧,讲述的是镇南关大捷这场反侵略战争,再现了爱国名将冯子材及壮族兄弟“九命猫”率领汉、壮亲兵共赴前线,誓死保卫祖国河山的英雄壮举,既展现了一代爱国名将的大气磅礴,也反映广西各族人民一脉相承的众志成城、共御外辱的爱国精神。“历史是文本的历史”,虽然它是客观发生了的事件,但是也经过了史学家的加工,史学家秉持的社会立场不同因而所书写出来的历史并非百分之百地反映客观现实,导致历史非本真的一面。同时,由于史书记载未必能把所有的史实完全记录下来,也就给壮剧内容的挖掘和改编提供了可能。因此,在壮剧的内容上,可以在基于基本史实不变的基础上进行适当的新视角改写,挖掘出新的感人史实,以打破接受者的心理期待,使之产生耳目一新的感觉。以传统壮剧内容不完全一致的新内容吸引观众,出受众之意料,往往能让壮剧成为观众茶余饭后的议题,从而延长壮剧的审美过程。这种内容上的革新可以是事件原因,也可以是事件结果,或是事件内容的真相补充,还可以是创编新剧方式的革新。其目的都是吸引观众的目光,引发观众的关注。“壮剧文化承载着壮族社会的历史和精神,包含着时代变迁和延续的诸多文化信息。”[5]壮剧也应该通过不断挖掘新的素材,推出新的壮剧曲目,展现新的时代信息,以满足观众猎新的感官需求,激发观众的观剧欲望。

3.革新壮剧的时空结构编排。作为表演艺术的戏剧的中心是观众,要想让观众实现审美愉悦,达到寓教于乐的效果,体现戏曲的审美价值,掌握剧情是必要的。因此为了易于观众掌握剧情,达到煽情作用,中外传统戏剧尤其是用于表演的戏剧通常都喜欢按事件发生的先后时间顺序进行叙事,因为戏曲作为表演性节目,过多地打乱时空顺序容易使观众产生迷惑不清的感觉,造成理解障碍,影响剧情的解读,这是传统戏剧表演比较忌讳的。传统壮剧在编排上也遵循着这一惯例,通常按事件发生的时间顺序进行演出叙事,按事件发生的空间转换来展现事件发过过程,例如上文提到的《张四姐下凡》《刘二打番鬼》《李元庆舂碓》等剧均是如此。这样的展示方法优点是脉络清晰,事件可以极为清晰地呈现,易于观众理解,但在表现方法上却显得陈旧,不利于吸引现代观众。21世纪的今天,在艺术世界里运用后现代艺术手法早已习以为常,在电影、电视甚至小说中,导演或是作家们大量使用了蒙太奇、意识流、非线性叙事等表现手法。受现代审美潮流的影响,受众的审美认知也不断拓展,传统受众不太能理解的后现代、碎片化等艺术在现代人看来是再平常不过的表现手法。因此,现代壮剧完全可以根据现代受众的审美心理变化特点,与时俱进,对壮剧的时空结构进行改革,既可以通过时空的颠倒延迟剧情结局的揭晓,又可以通过倒叙、插叙等方式增加剧情的悬念,产生戏剧张力,还可以通过碎片化的剧情让观众自己去拼凑事实的真相,这样打破壮剧表演方式单一的传统形象,融合现代时空设计艺术,步步深入,欲说还休,吊足观众的胃口,通过延长审美过程而给观众带来新奇的感觉。

无论是创设新颖别致的壮剧曲目名称,还是革新传统壮剧的内容,或是革新壮剧的时空结构编排,其目的只有一个,那就是以受众为中心,打破受众的心理期待,抓住受众的审美心理,以吸引受众关注。

二、受众召唤与壮剧的表现艺术的革新

相较于姚斯专注于接受美学的宏观理论建构,接受美学的另一位核心人物伊泽尔则更加关注接受审美的微观解读,将目光聚焦于艺术接受的细节过程。他认为,艺术作品会因精心设计的结构形成对接受者的吸引力,不断地诱惑接受者自发地完成审美过程,审美其实就是接受者对于艺术作品的一种响应,因而其理论又被称为审美响应理论[6]。在这一理论体系中,他提出了“召唤结构”理论。所谓“召唤结构”,就是通过在作品中否定等方式,引发读者的想象力,去填补作品中的空白,使得作品的欣赏过程不断得以推进[7]。召唤结构也是以受众作为中心的理论,其主要功能是激发接受者的兴趣,推动接受者参与作品的解读过程,在作品的阐释过程中发挥接受者的主观能动性,引发接受者的兴趣,强化接受者的参与意识。虽然伊泽尔最初提出的召唤结构主要是针对文学作品的审美,但该理论考虑的是如何吸引受众和启发受众的审美思维,目的在于让受众发挥主观能动性,因而在多种艺术审美中被大量运用。壮剧作为表现艺术,同样涉及到艺术作品的结构设计与受众心理,因而也同样可以适用。

1.合理使用模糊性策略,引发观众思考。不确定性是召唤结构的特征之一,因为不确定性意味着事物发展的多种走向,可以引发接受者的思考。传统的壮剧通常逻辑清晰、情节明了,通过线性叙事的方式展现情节,让观众看戏时明明白白,对剧情掌握得清清楚楚,因此,导演们虽绞尽脑汁,花费了许多心思,但太清晰的剧情在增加内容传达的同时却降低了戏剧艺术性,减弱了戏剧的张力,观众通常是看见开头,就知道了结局,演出完毕,观众很快就从剧中脱离开来,这不利于壮剧的艺术传承。因而对剧情进行模糊性处理,使剧情发展有多种走向的可能,让观众产生曲径通幽的感觉,结局隐隐约约却始终不明,就能充分抓住观众的思维,让他们在观演结束后还沉浸其中,延长了观众的审美过程。因此,壮剧在此方面革新大有可为,可以在壮剧中使用模糊性手段,例如模糊人物的身份,模糊事件发生的时间、地点,以及模糊戏剧的发展线索等;有时甚至可以故意在剧中设置看似矛盾却又有一定合理性的冲突,通过模糊性策略给观众留出思考的空间。通过模糊性手段,戏剧的深度增加了,更重要的是,观众的注意力集中了,思维活跃了。

2.剧中情节留白,吸引受众。艺术作品通过什么样的设计可以吸引受众呢?接受美学认为,“空白”就能部分实现这一功能。所谓“空白”,就是指本文中未实写出来的或未明确写出来的部分,它们是本文已实写出的部分向读者所暗示或提示的东西,或者是存在于本文自始至终的系统之中的一种空位,空白是召唤结构的基础,正是由它引发了艺术审美的过程[8]。伊泽尔认为,艺术作品其实类似于渔网,已知的事实是网线,未知的事实则是网状结构中的网格,也就是空白,是需要观众根据已有的网线进行思维填补的部分。正是依据已有的网线,在填补一个个网格的过程中,观众的审美不断向前发展,从而完成整个审美过程。也正是由于网格的存在,激发了接受者的创造性思维,使得接受者同时也成为了创作者,因为他们的思维发展过程也相当于参与了作品的完成进程。综观传统壮剧,其情节、事件发展清晰、表意完整,往往有一个明了的开端,也有一个明了的事件推进过程,还有一个明了的结局。这既是优点,也是缺点。优点是艺术的整个表现过程清晰完整,缺点是没有给观众留出思考的空间。而不能引起观众思考的艺术作品往往其审美价值并不高,名画蒙娜利莎的微笑之所以千百年来吸引人们的目光,其原因之一就是人们不知道她在笑什么,是什么手法使得她的微笑在不同的角度、不同的心情观之时,有不同的感觉。因此,在壮剧的编剧过程中,要打破常用的剧情设计方式,予以适当的留白:或是隐瞒人物的身份来历;或是不交待事件的原因;或是通过碎片化叙述方式,让观众自己拼凑情节;或是通过情节的适当挖空、省略,让观众有机会自己填补剧情的空白,从而激发观众的思维,参与填补剧情的进程。相较于机械地观看,人们总是对自己参与的智力活动或是游戏更感兴趣,通过吸引参与可以最大限度地吸引观众。

3.使用开放性的开端与结局,引发观众的审美兴趣。戏剧的开端和结局对于戏剧而言非常重要,为此,西方的戏剧理论先驱亚里士多德还专门对此进行过论述。他将戏剧的开端和结局称为“头”和“尾”。他认为所谓的开端,是指“事之不必然上承他事,但自然引起他事发生者;所谓‘尾’,恰与此相反,指事之按照必然律或常规自然地上承某事者,但无事继其后”[9]。为了满足传统观众的要求,传统戏剧通常会有一个清楚自然的开头,以交待事件的生发原因。此外,通常还会有一个完整的结局,以满足传统观众的圆满心理。但对于现代观众而言,传统的亚氏类的开端和结局不一定必要,倒是开放性的开端和结局更能引发他们的审美热情。所谓开放性的开端是指艺术作品虽然提供了事件产生的可能性,但并没有清楚地交待事件发生的原因;开放性的结局也是如此,虽然各条戏剧线索到此似乎已是打结的时候,最终走向仍然是谜。开放性的开端与结局其实是通过给戏剧增加不确定性以延长观众的审美,戏剧开端的不明了产生了多种揣测,结局的不明了提供了剧情的多种可能走向,激发人们好奇的天性,让人想探知真相。传统壮剧由于沿袭了中国戏剧清晰性的一贯传统,极少会在戏剧的开端与结局上做这样的文章,会给人留下老套的感觉,不利于吸引现代受众。因此,现代壮剧完全可以针对现代受众审美的心理变化,作出新的尝试,给壮剧设定似是而非的开端或结局,以激发受众的思维。当然,开端和结局要进行适当的处理,在给观众适当期待的同时,也要有所交待,不然容易引起部分传统审美观较强的观众的不满。

三、受众净化与壮剧的社会功能发挥

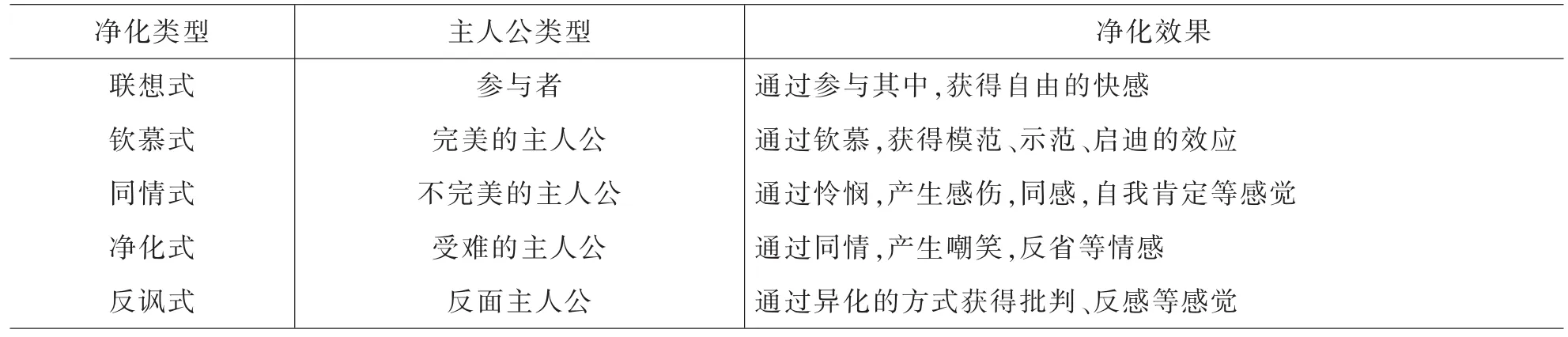

观众为什么要去看戏?戏剧创作的目的是什么?这是戏剧界长期探讨的议题。西方许多学者对这些问题进行过探讨,其中较为著名的有古希腊哲学家亚里士多德。他认为,戏剧的净化功能,是戏剧家进行戏剧创作的主要目的。所谓“戏剧的净化功能”,或被理解为“澄清”(Clarification),或被理解为“使之纯净”(Purigation),是悲剧的重要社会功能,是指戏剧作用于观众时产生的效果。亚里士多德认为,悲剧的“悲”来自人物身份的落差,他将悲剧定义为“好人受难”,意即剧中的主角是好人,是身份高贵的人物,但因为好心却使得事情产生了不好的效果[10]。例如《俄狄浦斯王》一剧中的主人公俄狄浦斯,他想避免杀父娶母的悲剧,想方设法去打破这一神谕预言,但却阴差阳错,刚好酿成了这样的悲惨后果。当俄狄浦斯在得知自己的过失造成的结局之后,用针刺瞎了自己的双眼,给观众带来了巨大的视觉和情感冲击。观众为剧中人难过,也深感恐惧,害怕自己遇上相同的命运,继而对剧情进行反思,以避免剧中类似的厄运落到自己的身上。此外,古罗马诗人贺拉斯在他的文艺作品《诗艺》中也指出,文艺作品包括戏剧要“寓教于乐,既劝谕读者,又使他喜爱,才能符合众望”。为了探讨文艺作品对接受者的作用,姚斯也对净化论进行了思考。他对亚里士多德的净化理论持赞成的态度,但他在亚里士多德的净化论基础上提出了自己的见解,细化了净化的过程,传承和丰富了净化理论。他的净化理论主要是根据剧中人物与观众的交流方式来决定的,为此,他将剧中人分为五种,不同的主角人物类型产生的净化效果并不相同(见表 1)①本表格参考了汉斯·罗伯特·姚斯:《审美经验与文学解释学》,顾建光等译,上海译文出版社,1997年,第225页。。

表1 姚斯的五种净化类型

从上表可以看出,姚斯的净化理论涉及到了主人公类型的设置,认为正是主人公类型的不同,才使得观众产生了自由、钦慕、同情、净化、反感等不同的反应,这些反应其实也就是文艺作品作用于受众所产生的效果。姚斯的五种主人公类型的设置对于文艺作品的撰写和艺术作品的编导具有普遍指导意义,其利用主人公的不同类型来调动接受者的心理活动、产生不同的效果的理论对于壮剧的发展也具有借鉴作用,壮剧的发展也完全可以借用姚斯的净化理论,充分发挥其社会功能。

1.着力塑造英雄式人物,为观众提供模仿对象。英雄人物是比我们普通人具有更崇高的道德观、在行动上具有强烈正义感的人物,对他们的摹仿就是所谓的“高摹仿”。英雄人物的光辉形象往往打动观众,催人奋进,因此在对英雄人物进行塑造的过程中,要充分发挥他们的道德模范作用,感染观众,让他们在无意识中自觉地学习英雄的行为。在中国历史长河中,英雄人物数不胜数,在壮族的历史上,也有过许多英雄人物,例如中越边境的抗法英雄冯子材、抗倭英雄瓦氏夫人、农民领袖韦拔群等。壮族青年古卡、依娌就是英雄,他们的事迹被编写成《百鸟衣》上演。因此,壮剧应继续以英雄人物为塑造对象,挖掘其事迹和内涵,让他们催人奋进的力量久久地停留在人间。

2.通过对反面人物的塑造,激发观众的抗拒情感。反面人物也是文艺作品中不可缺少的人物形象,是“低模仿”式的人物。反面人物的特点是他们的行为违背社会道德和情感认知,背离了行为规范,因而激起观众的愤怒、反感、鄙弃等情绪,受到观众的排斥和指责。但其往往具有教育意义,因为观众会从他们身上看到人性的弱点和缺点,从而尽量避免类似的行为。另一方面,反面人物的行动由于具有程度不同的危害性,给社会造成不同的损失,因而能给观众产生更大的视觉冲击,在审美行为上也就具有强烈的效果。如历史上的一些反面人物遗臭万年,希特勒、秦桧、吴三桂、汪精卫等;文艺作品《白毛女》中的地主黄世仁,《刘三姐》的对头莫老爷、张秀才等。传统的壮剧表演中,反面人物通常只是作为正面人物的陪衬存在,例如《百鸟衣》中的黑魔,《刘二打番鬼》中侵略广西的法国人。其实,在发挥正面人物功能的同时,对反面人物“坏”的着力塑造也可以映衬出正面人物“好”,让观众在道德冲突中自我判断,最大限度地激起观众心中的愤慨、厌恶情感,从而达到净化观众心灵的社会效果。

3.通过对普通人物的塑造,引发观众的感同身受。随着大众传媒的兴盛繁荣,大众娱乐也成为了现代娱乐的主要方式。其特点是娱乐深入普通人中间,普通群众成为了文化消费的主角,大众参与,大众狂欢。除英雄剧之外,壮剧有以普通人生活为题材的剧目。这类壮剧的主角人物往往是小人物,是社会中的芸芸众生,也是日常生活中的你、我、他。例如《牛郎》一剧中的牛郎,《逗夫妻》中的夫妇二人,《捞虾戏》中的青年男女等。这类人物既不崇高,但也不道德败坏,虽不能激起观众强烈的情感,但由于是与我们一样在日常生活环境、社会地位、人生经历等方面相似的普通人,他们在剧中的喜怒哀乐都是我们可能曾经经历过的情感体验,因而更易从对剧中获得教育认知。然而,身在剧场观剧,面对戏剧中的情节,观众的感受是不同的,观众与剧情之间的审美距离使得他们易于对自己的行为进行反思,思考社会道德伦理,思考人生方向,思考行为准则。因此壮剧在塑造人物的时候,也可以选取普通人,以其生活和情感为蓝本,凝练其形象,挖掘平凡中的不平凡,以其为镜,教育观众,吸引观众。

艺术作品的社会功效是检验艺术作品成功与否的一个重要尺度,具有强烈社会效果的艺术作品,因为与社会主流观点相一致,往往更能为现代受众所接受,成为教育年轻一代、引导社会向前发展的力量,因而更能得以传承和发展。壮剧应通过多种方式促进其净化功能的实现,提升其教育价值,以获得社会的认同,获得更多受众的支持。

壮剧作为广西的典型文化,是中华区域文化的代表之一,在其传承与发展的过程中应该充分借鉴世界文明成果,融会中西,不断丰富自身艺术品质。受众在表现艺术中具有极其重要的地位,决定着表现艺术的生死存亡。西方接受美学理论作为以受众为中心的文艺理论,长期的实践证明其不失为促进文艺发展的重要、有效的方法之一。运用接受美学理论中的审美期待可以给予观众耳目一新的感觉,让他们获得审美愉悦;而接受美学中的召唤结构理论,意图通过不确定性、否定性、情节留白等方式吸引观众参与情节的发展,可以充分调动观众的审美思维,发挥观众的主观能动性;接受美学的净化理论强调人物塑造的功效,注重于主人公与观众的互动交流,因此要通过英雄人物、反面人物和普通人物不同类型角色的塑造,促进壮剧的社会净化和教育功能,以获得更多观众的支持,并最终促进壮剧的兴盛发展。

[参考文献]

[1]陈文颖.非物质文化遗产视野下壮剧的保护与传承[D].广西师范大学,2014.

[2]田阡.传承与发展:北路壮剧那劳壮剧团调查研究[J].广西民族研究,2016(3).

[3]陈丽琴.族群交往:壮剧生成与传承的文化生态[J].广西社会科学,2012(2).

[4]汉斯·罗伯特·姚斯,霍拉勃.接受美学与接受理论[M].周宁,金元浦,译.沈阳:辽宁人民出版社,1987:6.

[5]黄晓娟.守护民族文化中的差异美:壮剧保护的思考[J].广西民族大学学报,2007(6).

[6][7][8]Wolfgang Iser.The Act of Reading:A Theory of Aesthetic Response[M].London:The Johns Hopkins UP,1978:96,183,183.

[9][10]Aristotle. “Poetics.”Critical Theory since Plato.Eds. Hazard Adams,Leroy Searle[M].Beijing:Peking University Press,2006:68,54.