小企业也要学会大思维

2018-02-26苗兆光

苗兆光

什么是大企业的思维方式

我们通把企业按规模大小分开讨论,比如,小企业应该怎么管理,大企业应该怎么管控;又比如说,小企业要重机制,大企业要靠管理等等。但是如果小企业永远按照小企业的方式运作,它又怎么能够成为大企业?任正非曾说,你要想成為大企业,就必须按照大企业的方式去思考。究竟什么是“大企业的方式”?我们可以先从“利润”这个角度来切入分析。

一般来说,现在的企业利润来自三个层面:

第一是风口利润。当需求远远大于供给市场时,这时候就有风口利润可赚。雷军说赶上了风口,猪都会飞起来。其实是在说,企业站在风口上的时候增长很快,赚钱也很快。而多数成为大企业的企业都是在某个时期进入风口的。我们最早去小米调研时,有一种感觉:从进门到会议室安排,到嘉宾跟你对话,整个过程基本处于无序状态,内部管理很松散。但是小米用5年时间做到700个亿规模,这就是风口的力量。

第二是经营利润。笔者曾给红塔集团做管理顾问,当时红塔集团已经连续10年业绩下滑,但它仍然是当时烟草行业盈利最高的企业。不过,它的管理效率却很低,比如下级向上级提交一份咨询报告,周一提交讨论议题时,上司会说下周答复;当下级催要时,上司会说着什么急。企业效率如此低,但却仍然能赚钱,其实这不神奇,因为当时褚时健早已做好了经营上的布局,确保企业能够获得巨额的经营利润。在改革开放初期,褚时健就和当地的烟农锁定了长期的产销关系,等于说他控制了云南的烟叶销售,其它烟草企业要想做烟草必须从云南进烟叶,也就是说必须从红塔进烟叶。红塔就这样用经营上的布局拿到了关键利润,所以它的经营利润掩盖了管理利润。

第三是管理利润。以汽车行业为例,由于行业趋于稳定,不太可能在某个领域出现“风口”,而在经营层面各制造商之间拼杀得也很艰难,这时候就开始拼管理利润了。比如丰田1000多万辆的年生产量,虽然价格上和其他品牌差不多,但由于丰田的管理成本相对较低,赚的钱就多一些,这就是在拼管理利润。

在企业能赚的这三类钱中,风口利润可以掩盖经营和管理上的不足,有了经营上的利润也可以掩盖管理上的不足,当行业趋于稳定,利润空间变小时,管理利润才会逐渐显现出来。

华为的管理能力很强,它跟小米在竞争手机市场的时候,当它还没看清楚小米的打法时,小米就占了上风;而当华为看清楚小米的经营招数时,它就直接拿成本打压。这时候再讲什么互联网模式、互联网思维已经来不及了,就会变成成本、质量、研发速度方面的竞争,很快,华为就占据了上风。

由此可见,以上的三种利润中,管理利润其实是最持久的,每个行业最终都要趋于稳定,到最后还是要拼管理。

工业时代的管理文明

我们都在谈互联网时代,但要研究企业的因果逻辑还是要研究工业时代的大企业方式。因为工业时代的大企业方式是被时间证明过的,互联网模式目前还没有经过检验。在互联网时代研究工业时代的大企业方式,重点要研究哪些知识和经验是不变的,哪些是需要变的。

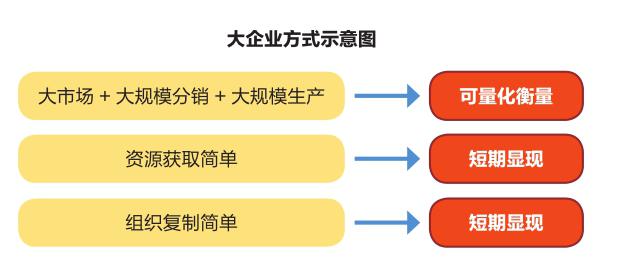

●业务标准化

业务标准化,这是福特的经验。从福特开始,才有了大企业的概念。福特的方式是大市场、大规模分销、大规模生产,这是大企业在业务上的一个基本逻辑。要想做大市场必须以大规模的分销为基础,生产上必须有大规模生产的方式——这便是福特做大的逻辑。

因为要面临大市场,所以价格就要满足普通消费者的要求;因为满足了普通消费者的要求,就应该满足普通消费者的分散性特点,而大规模生产能够降低成本,这是业务逻辑。到现在为止,互联网并没有颠覆这个逻辑。小米的产品线那么长,搞生态链,但把小米当成一个电商平台的时候会发现,它还是有这个大规模的逻辑——有大量需求、能重复购买的产品,小米自己做;那些外围的(核心产品之外的)、细分的产品,它不自己做,而是通过并购组合进生态链里来。所以这叫大市场、大规模分销、大规模生产,由此导出来的组织逻辑就是业务标准化。

工业时代教给了我们一个基本原理:没有标准化就没有规模化。福特所做的所有工作就是把业务标准化,没有标准化就没有协作。无论将来企业是做分布式,做生态链,还是做平台+项目组织形式,其实内部协作的方式都是建立在标准化基础上的,而且标准化决定了大组织之间的协作,决定了获得人力资源的相对简单。福特能把制造一辆车分解成2000多个工作,2000多个工作里,再细分有多少是可以“一条腿”也能干,有几个是“没有手”也可以干的,把它标准化之后,使得它可以简单地获取人力资源。

●人才专业化

资源千差万别,回到组织逻辑里面就是人才专业化。人一定要专业化,没有专业化就很难获得人才。很多企业说,淘宝任命了一个33岁的总经理,我们为什么提拔一个40岁的总经理还要犹豫再三,还要培训,还要老板“扶上马走一程”?这是因为你的业务太复杂,对人才的要求太高了。

●管理职业化

福特发现了“业务标准化”和“人才专业化”这两个原理以后飞速地发展,但在20世纪30年代的时候它遇到了障碍——当它的业务出现瓶颈的时候,新业务发育不出来,它的优势限制了自己。解决了生产的标准化、人才的专业化,却没办法解决企业家个人的障碍。

斯隆在《我在通用汽车的岁月》中主要讲了两件事,第一个是事业部怎么建立的,企业如何复制新业务,第二件事是管理的职业化,即一个企业家怎么带着职业化的团队把企业做起来。通用打败福特,是一群人打败一个人的战争,这就叫管理职业化。

为什么多数企业跨不过成长之坎

大规模生产经过两次演进,一个是福特,一个是丰田。丰田的精益生产解决了柔性化生产的问题,把大规模中的“最小规模”降低了,人工智能、智能化生产、工业4.0都是在进一步降低最小规模,让规模达到成本最优,但原理依然没有改变。

中国企业一直在向着这三条原理努力,华为是典型。华为在1996年以后一直沿着这个思路走,搞了三个业务过程的梳理,其实就是寻求业务标准化的过程。还有它的人力资源管理核心就是在做管理职业化和人才专业化,华为当时导入的3P,也可以称之为4P,即职位评价系统、薪酬管理系统、职业训练系统、绩效评价系统。职业通道走的是专业化路线,薪酬也是刺激人才走专业化路线,还有训练系统。华为强大的训练系统就是要把人按照业务标准化的要求满足职位需求。这是华为走向大企业的逻辑。

道理很简单,为什么多数企业却跨不过去?在2017年财富五百强里面,中国企业五百强排名第500名是120亿元,其实100亿左右还只能算是中间规模企业。中国有4000万家企业,才500多家过百亿元规模的,说明中国企业还没有走出一条大企业的发展路子。

大多数企业为什么跨不过去成长之坎?笔者认为,一部分是命中注定的因素,没有赶上大市场、行业大发展的风口等,因为这些都不是企业能规划出来的。但还有一个原因,就是企业自身没有完成跨越。当年仅深圳市就有18家跟华为做一样代理业务的,但现在这些企业都消声匿迹了,即便在“风口”上,他们也没能完成自我超越。

什么是小企业的方式

我们在咨询中遇到的普遍难题是:对于大部分没办法完成跨越的小企业来说,你让它按照大企业的方式去做是拔苗助长,反而会害了它。

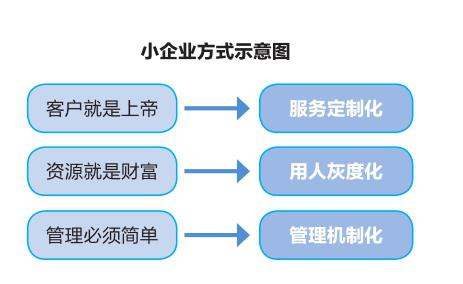

那小企业的方式是什么?对应大组织的方式,在它的观念里,客户就是上帝,我要听客户的,叫服务定制化,围绕着客户定位,它的资源也都是定制化的,它的能力也是定制化的,所谓用小企业的方式做小企业。

这是小企业的逻辑,它的能力永远是它的成长瓶颈。对于小企业来说,资源就是财富,所以它会迁就个人。发现这个人不错,就可以为他量身定制福利体系,量身定制工资体系,量身设计职务、工作等,所以这是小企业的一个秘方,即“用人灰度化”,原则可以迁就人,而不是人服从原则。但走着走着,就出现“山头主义”了,企业不大但“山头”林立,连老板也搞不定了。华为在1994年其实就出现过这种问题,所以任正非说要“削藩”,不解决这个问题,小企业可能永远做不大。

小企业崇尚“经营大于管理”,因为这样就可以放心地搞管理机制化:销售用提成制,生产用计件制,小的业务单元就弄个利润分享机制,这样它的利润也可以很好,但它的管理基础却没有进行积累,管理水平没有跟进业务发展。管理过于追求极致的简单,这就是小企业的方式。机制是很重要,但是没有管理做不成大企业,而且,也不是什么事情都可以用机制协调的,它必须借助于管理的手段。完全依赖机制的话,做每件事情都变成了一种交易,每个人都在考虑利益怎么分。小企业如果不改变这种方式,它是做不成大企业的。

小企业怎么做大

小企业要有做小企业的方式,如果上来就搞管理,成本太高;但它如果一直照着小企业的玩法,它又做不大,这个矛盾怎么破?

●成长思维

以未来为视角,在现实中妥协。简单说,一是“未来视角”。“以未来视角在现实当中妥协”,你一定是着眼于未来而活在当下的。华为在制定《华为基本法》时期,就废除了销售提成制,建设评价体系。华为在1994年以后就没有提成制了,看当年的KPI记录,业务员的收入中,销售提成占比都不超过20%。

早期,任正非认为评价一定是基于战略的,如果单搞提成其实就等于降低了管理合法性——业务员会想,我干了该干的事,该拿多少钱拿多少钱,你还管我干吗?华为当年基于战略做评价,但是在早期它的战略管理能力没那么强,它的管理能力也没那么强,所以华为在早期还是倾向于收入指标、财务指标,到了2000年才引入平衡计分卡的概念。但华为是按照未来视觉在现实中妥协的,它的评价体系是基于现实的条件一版一版地迭代前进。任正非讲过,事情要一步到位,理念上要一步一步来。

很多中国企业家的理想是,建立一个机制,搭起一个平台,让别人拼命干,自己袖手旁观,还能挣大钱——但这只是理想而已,现实中其实不存在。企业要做大,必须是由评价体系引领着企业一步一步不断接近理想,企业是按照理想的样子,按照未来的样子在现实中妥协,而不是安于现实。这是成长思维中的“未来视角”。

以系统为视角,在专业上妥协。专业人士很容易过于追求完美,但企业不能犯完美主义的錯误。举个例子,在做员工评价时,完美的评价分三个维度:绩效、能力和态度(价值观),但评价要有前提,你平时抓了什么绩效,你才能评价什么绩效;平时重视了能力,你才能评价能力;平时管理价值观,才能评价价值观。很多企业的在日常管理中,并不关注价值观,到评价的时候想对员工的价值观做个评价,其实是做不到的,或者做了,也是粗枝大叶,结果根本靠不住。人们都知道,评价价值观的关键是评价行为,在企业的管理系统没有对关键绩效行为做记录之前,很难做出评价。专业上一个环节很难做得完美,要想做得更好,就需要其他专业的支撑。所以当系统上有限制时,在专业领域应该正视系统的限制,先用妥协的办法处理,等限制条件解决后,再在专业上突破。

以动态的视角,在滚动中迭代。还有就是用动态的视角在滚动中迭代。其实理想并不是一成不变的,华为的价值观是“以奋斗者为本”,华为识别奋斗者的标准在不同时期是不一样的。早期公司在有今天没明天的时候,谁买公司的股权谁就是奋斗者,你敢把钱砸在这里就是奋斗者,就是公司的“命运共同体”,那时候评价识别奋斗者很简单。后来华为的股票值钱了,投资在这里是一种福利而不是奋斗者的象征了,所以华为搞无条件加班……它的标准是在现实当中动态调整的。

总之,成长性思维是这样一种状态:作为一个小企业,走向未来时,必须先审视自己的管理系统,否则很多时候管理系统会从基因上限制企业的成长。

●变革思维

在有成长思维的同时,还要有“变革思维”。在企业规模尚小时,是很难预见到自己能成为一个大企业的。一旦发现变大的机会来了,风口来了,又该怎么办呢?

变革,是小企业走向大企业的关键一步。企业在创业期其实不知道自己会成为大企业,活下去才是最重要的,拿到订单才是最重要的。虽然不是所有企业都能够成为大企业,但小企业遇到机会窗打开的时候,能不能在管理上适时地变革走向一个大企业,取决于管理者有没有变革思维。如果华为在1995年左右不整理它的业务,把原来的小企业习惯在这个时候变革起来,它遇到后面的机会,也是起不来的。所以,变革思维很重要,但变革要有思维,有价值观,方法上怎么走,机制上怎么建,这也是一个关键问题。