左耳根治术后剧烈耳痛、头痛20余天

2017-12-26申卫东刘军候昭晖韩维举戴朴韩东一杨仕明

申卫东 刘军 候昭晖 韩维举 戴朴 韩东一 杨仕明

解放军总医院耳鼻咽喉-头颈外科

·疑难病例讨论·

左耳根治术后剧烈耳痛、头痛20余天

申卫东 刘军 候昭晖 韩维举 戴朴 韩东一 杨仕明

解放军总医院耳鼻咽喉-头颈外科

恶性外耳道炎;坏死性外耳道炎;颅底骨髓炎;岩尖综合征;颈静脉孔区占位;铜绿假单胞菌感染;岩尖炎;镓扫描

【简要病史】

患者罗L先生(D545134),男,40岁,福建人,已婚。以“左耳根治术后,剧烈耳痛、头痛20余天”主诉入院。患者自幼左耳间断流脓,滴用滴耳液后可控制,常于感冒后复发。2012年2月4日因“左耳痛、下列牙痛、头痛伴头晕、左耳流脓”,在当地省级医院行“左侧乳突根治术”。术后病理学检查:“被覆鳞状上皮,间质肉芽组织形成,伴大量急慢性炎症细胞浸润,另见胆固醇结晶沉积”。术后头痛加重,第7天出现“声音嘶哑、呛咳”。为求进一步诊治就诊于我院,门诊以“乳突根治术后、岩尖综合症?”收住院。患者入院后一般情况差,精神萎靡,喝水呛咳、吞咽困难,但无明显发热。入院后给予“头孢他啶”等抗炎治疗,“盐酸曲马多”等对症治疗,头痛无缓解。耳痛呈阵发性、剧烈的锐痛,向头面部放射,止痛药更换为“地佐辛”、“杜冷丁”等,头痛略缓解,但缓解时间很短。本人为厨师,既往史、个人史无特殊。查体:左耳后沟可见前次手术瘢痕,左耳呈开放式乳突,术腔创面未完全上皮化,可见淡黄色脓性分泌物,有臭味,左乳突区压痛明显。音叉试验(C256):WT偏左侧,RT左耳阴性。间接喉镜下见左侧声带麻痹,声门下及双侧梨状窝未见异常。面部感觉正常,表情对称;软腭抬举不对称,左侧软腭脱垂;鼓气示齿正常;双侧耸肩有力,伸舌细微震颤,左侧舌体萎缩,无颈强,克氏征阴性。

【初步诊断】

1、岩尖综合征?2、颈静脉孔区占位;3、乳突根治术后。

【实验室检查及解读】

病源微生物:乙肝病毒E抗体(+)、核心抗体(+)、表面抗体阳性(+)。HIV(-);HCV(-);梅毒血清特异性抗体(-)。

白细胞计数:13.7X109/L;中性粒细胞分类:0.834;

C-反应蛋白:6.5mg/dl(0-0.8mg/dl);

血糖:5.32mmol/L(3.4-6.1mmol/L);

肝肾功:正常;

细菌培养+药敏试验(外耳道分泌物):铜绿假单胞菌,对阿米卡星、哌拉西林、头孢他啶、头孢吡肟、亚胺培南敏感。

患者的白细胞总数和中性粒细胞分类均升高,符合感染的表现;外耳道分泌物中培养出铜绿假单胞菌,支持恶性外耳道炎的诊断,结合药敏试验,可以指导下一步的抗生素治疗。

【影像学及其它检查的解读】

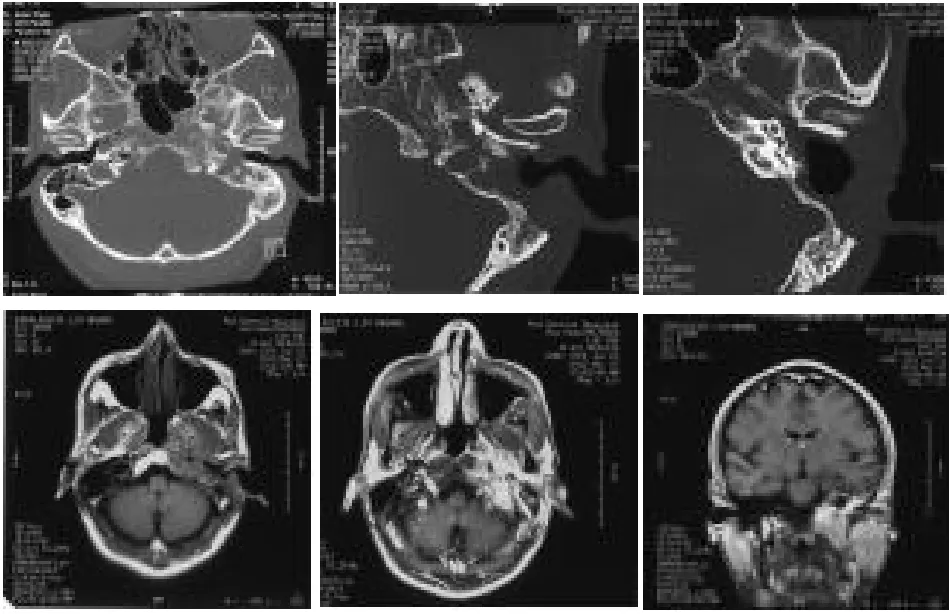

本例患者的本次入院术前影像学资料如图1所示:影像学对比显示了根治前后病变的范围的变化,术前颞骨CT提示“左侧颈静脉孔区、下鼓室周围的病变”,但第一次手术未能清除颈静脉孔区的病变,导致患者术后情况不但没有好转,症状反倒加重。

图3 -1影像学检查结果

纯音测听:显示左侧重度混合性耳聋(图3-2.)。

图3 -2.纯音听力图:左耳呈重度混合性耳聋。

【诊断与鉴别诊断】

本例患者临床症状以“剧烈耳痛、头痛”为特点,且为青壮年,不伴有糖尿病和免疫力低下,虽然外耳道分泌物细菌培养结果提示“铜绿假单胞菌”,但该菌为中耳炎常见的细菌,不能单凭细菌培养进行诊断。另外本例舌下神经、舌咽神经、迷走神经麻痹,而面神经幸免,与典型的“颅底骨髓炎”的临床特征不符。

病例特点:1、中年男性、既往体健;2、慢性中耳炎、乳突根治术后;3、耳漏伴剧烈耳痛、头痛;4、血象高但不伴发热;5、伴有多发性后组脑神经损害;6、没有糖尿病、慢性感染等病史;7、没有结核、自身免疫性疾病及免疫抑制剂的使用。

综合分析,本病拟诊断“颅底骨髓炎”,但岩尖炎、炎性肌纤维母细胞瘤等炎性疾病不能排除。

此外,虽然前次手术的病理学检查中为未见“恶性肿瘤”的证据,但颞骨鳞癌或其它颞骨恶性肿瘤需要排除,参见本书“病例1:左耳肿物多次切除术后复发5月余。”

【治疗】(手术及围手术期处理)

患者入院后给予“地塞米松”“头孢他啶”等抗炎治疗10天效果欠佳,“盐酸曲马多”、“地佐辛”、“杜冷丁”等对症治疗,头痛等症状只能短暂缓解,经全科科室讨论,决定行手术清创。患者于2012-3-10在全麻下行“左侧耳-颈联合入路中耳、乳突、颈静脉孔区病变清理、耳甲腔成型术、术腔植皮(人工皮)术”。采用耳后大“?”型切口,手术过程及术中所见如下:轮廓化乳突、面神经管及迷路,切除乳突尖,暴露面神经颅外段,磨除鼓骨及外耳道底壁,磨除后颅窝脑板,暴露后颅窝脑膜。术中见乳突腔内、面后气房、迷路下气房、后鼓室、下鼓室、颈静脉球及颈内静脉颅外段周围、颈内动脉管周围充满肉芽组织伴脓性分泌物,颈内动脉管骨质破坏,颈内动脉水平段暴露,管壁增厚、肉芽组织形成;后颅窝脑膜肥厚,表面有肉芽组织。面神经水平段暴露,垂直段骨管完整,面神经主干2.0mA电刺激无反应。清理中耳、乳突腔、颈静脉球等处的肉芽组织,刮除后颅窝脑膜表面的肉芽,直至脑膜正常处;双氧水、敏感抗生素盐水浸泡、冲洗术腔,胸锁乳突肌带蒂肌瓣填塞乳突腔,小块颞肌填塞咽鼓管鼓室口,颞筋膜覆盖面神经垂直段,人工皮覆盖中耳、乳突腔,碘仿纱条填塞。术后病理学检查报告:(左侧乳突、颈静脉孔区)炎性肉芽组织,部分透明变性。

术后当天患者头痛明显缓解,间断使用“去痛片”即可控制;术后出现面瘫(H-B分级IV级)。术后10天出院,术后2周声嘶改善,并开始门诊术腔换药。

【最后诊断】

颅底骨髓炎伴发:1、颈静脉孔区软组织感染;2、迷走神经麻痹(左);3、舌咽神经麻痹(左);4、舌下神经麻痹(左);5、慢性化脓性中耳炎、混合性耳聋(左);6、乳突根治术后;7、面神经麻痹(左,H-B IV级)

【预后和随访】

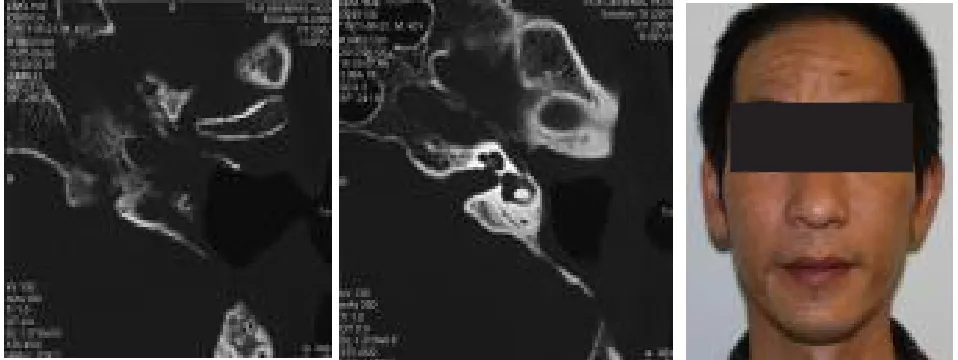

图3 -3.术后2月复查时的颞骨CT和外观像。3-3a、b.颈联合入路中耳、乳突、颈静脉孔区病变清理术后颞骨CT;3-3c.术后2月外观像。

患者术后坚持门诊换药,2月后乳突腔基本上皮化,呛咳消失,声嘶等症状明显缓解,面瘫明显改善(H-B II级,图3-3c)。术后半年随访,乳突腔干燥,声嘶、呛咳、面瘫完全消失。

最后一次电话随访(2014-5),患者一般情况良好,体质已经恢复发病前的状况,术腔曾在当地医院清理两次,上皮化良好。

【该病例的诊疗上的经验、教训与启示】

文献报道,恶性外耳道炎患者的血沉无一例外的加快,平均达到87mm/h。血沉在治疗开始后2周逐渐降低,但需要数月才能回到正常值。虽然血沉加快没有特异性,但血沉在急性外耳道炎和外耳道恶性肿瘤时并不加快,所以血沉增快支持恶性外耳道炎的诊断。本例病人没有进行血沉的检查。

另外同位素骨扫描已经成为鉴别单纯性外耳道炎和恶性外耳道炎的有力工具,系列的镓(Ga)扫描还能对恶性外耳道炎治疗的有效性进行评价,避免不彻底的治疗和减少复发。骨扫描在恶性外耳道炎的诊断和随访中的价值尚未引起耳科医生的重视。

真菌感染引起的颅底骨髓炎并不罕见(表1),铜绿假单胞菌敏感抗生素治疗效果欠佳时应该考虑到真菌感染的可能,本例没有进行相关的检查,可能造成诊断上的遗漏。

虽然手术已经不再是颅底骨髓炎的主要治疗手段,但当患者对抗生素治疗无效时,还是应该考虑广泛的手术清创。Kraus等报道了单纯的乳突切除在保守治疗无效的颅底骨髓炎上的应用,其它的作者采用改良根治、根治术、面神经减压,甚至岩尖切除术。本例患者当地医院进行了乳突根治术,但术后症状反而加重,CT提示颈静脉孔区开放引流不够,在我院二次手术进行了更为彻底的清创术方才奏效,看来对于伴发了后组脑神经损伤的患者需要尽早进行广泛的清创术。

【相关知识及文献总结】

恶性外耳道炎(malignant external otitis,MEO)是一种涉及颅底骨质的、少见的侵袭性感染性疾病。通常从慢性外耳道的感染开始起病,或者作为颅底手术的并发症。在有效的抗生素引入临床之前,该病以手术治疗为主且复发率和死亡率高达50%,目前的治疗主要以保守治疗为主,外科手术仅限于明确诊断的活检和清除坏死组织的清创术。最早的一例恶性外耳道炎是由Toulmouche在1838年报道的。1959年,Meltzer[1]报道了一例假单胞菌引起的颞骨骨髓炎。Chandler[2]最早使用“恶性外耳道炎”的诊断来描述这种当时致命性的感染。随着对假单胞菌属敏感抗生素的临床使用,恶性外耳道炎的预后大为改观,故有作者建议放弃恶性外耳道炎这个诊断。Benecke[3]把恶性外耳道炎分为坏死性外耳道炎(necrotizing otitis externa,NOE)和颅底骨髓炎(skull base Osteomyelitis,SBO)。前者只有软组织和软骨受累,而后者累及颞骨和颅底骨质,而Slattery和Brackmann等则建议使用颅底骨髓炎取代恶性外耳道炎。

【发病机制】

恶性外耳道炎是外耳道和颞骨、颅底的一种侵袭性的感染性疾病。恶性外耳道炎的发病机制与外耳道与颅底之间的解剖关系、病原微生物侵袭力、以及患者的局部和全身免疫状态有关。

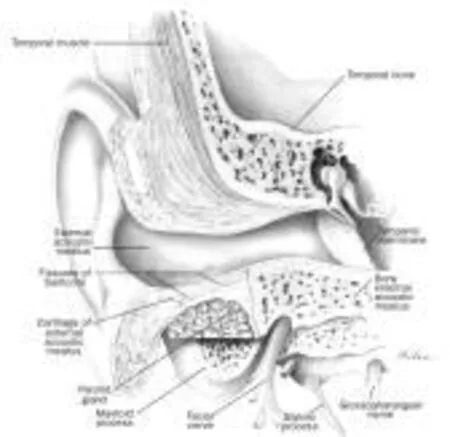

图3 -4.感染通过Santorini裂进入乳突和颅底。最常受累的部位是面神经离开茎乳孔处,舌咽神经、迷走神经及副神经传出颈静脉孔处,以及舌下神经通过舌下神经管处。

外耳道由外1/3的软骨部和内2/3的骨部和二者之间的峡部构成。外耳道软骨和耳廓软骨相连续,外耳道软骨的下壁常有2-3个垂直的裂隙称为Santorini裂(外耳道软骨切迹)),内涵纤维结缔组织,能增加耳廓的活动性,但也成为炎症和肿瘤扩散的潜在通道(图3-4)[15]。恶性外耳道炎通常从慢性外耳道炎开始,炎症通过骨-软骨交界和Santorini裂进入颅底,累及颅底的软组织、软骨、骨质、腮腺及邻近的大血管和神经,导致颞骨、颅底的骨髓炎(图3.5)。炎症扩散方向如下:

1.向下通过茎乳孔影响面神经;

2.向前到达腮腺;

3.向后到达乳突和乙状窦;

4.向上到达脑膜和大脑;

5.向内侧到达蝶窦;

6.沿着血管间隙扩散。

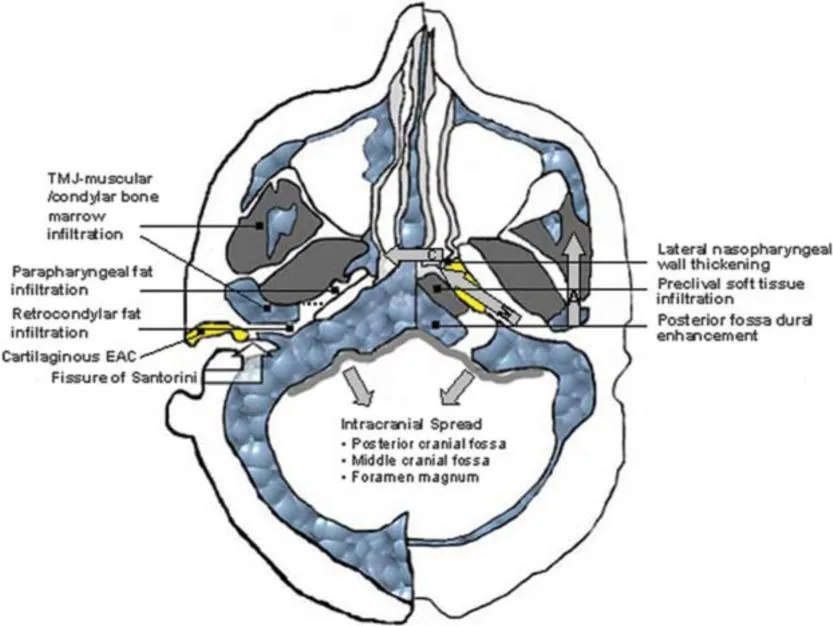

图3 -5.坏死性外耳道炎扩散途径和涉及结构的示意图(轴位,左侧的平面更高)。左侧图中,向颞下的扩散始于骨-软骨交界处,靠近Santorini裂,累及髁后、咽旁的脂肪、颞颌关节和咬肌。右半侧的图示斜坡前方的软组织和鼻咽侧壁。另外请注意四种扩散方式,分别用直箭头表示为向内(M)、向前(A)、对侧(C)和颅内[5]。

TMJ-muscular/condylar bone marrow infilteation:颞颌关节/髁状突骨髓浸润

Parapharyngeal fat infiltration:咽旁脂肪浸润

Retrocondylar fat infiltration:髁后脂肪浸润

Cartilaginous EAC:软骨部外耳道

Fissure of Santorini:外耳道软骨切迹

Intracranial Spead:颅内扩散

Posterior cranial fossa:后颅窝

Middle cranial fossa:中颅窝

Foramen magnum:枕大孔

Lateral nasopharyngeal wall thickening:鼻炎侧壁增厚Preclival soft tissue infiltration:斜坡前软组织浸润

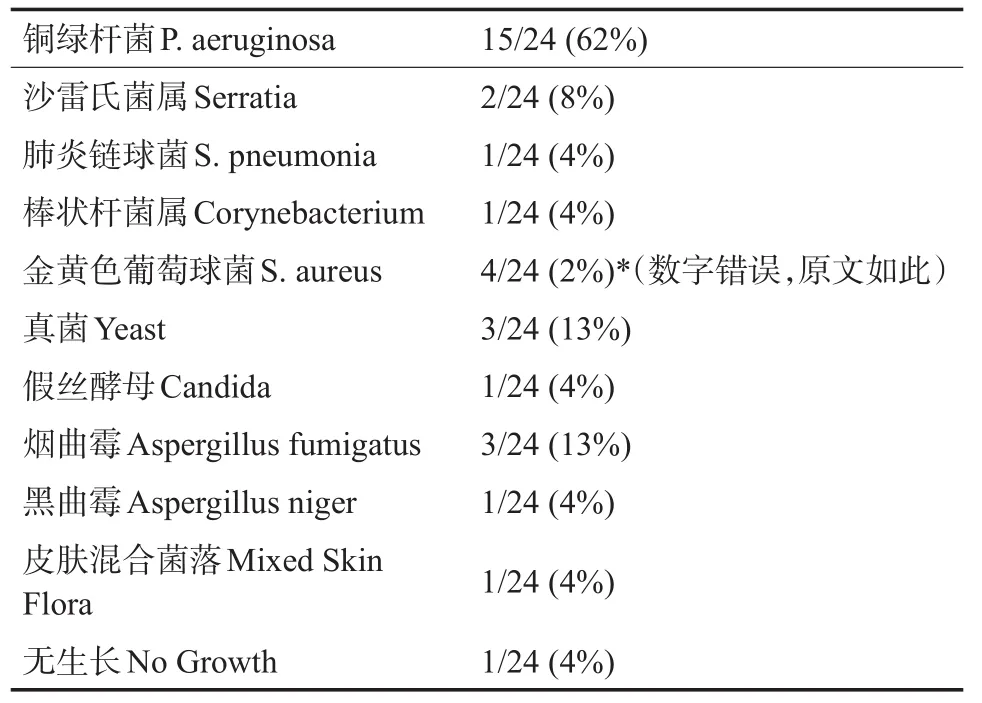

Posterior fossa fural enhancement:后颅窝脑膜强化

尽管局部使用抗生素会影响致病菌的分离,但恶性外耳道炎几乎都是由铜绿假单胞菌(Pseudomonas aeruginosa)感染引起(>90%病例)。但其它作者从外耳道的分泌物中也分离到不同种类的微生物,据Chin等2011年报道(表3-1),38%(9/24)的患者有多种致病菌生长,而4%(1/24)的病人没有培养出细菌,还有4%的病人为混合的皮肤菌群。29%(7/24)的患者外耳道分泌物培养中有真菌生长,但只有2例为真正的霉菌性恶性外耳道炎。1例长期应用环丙沙星(ciprofloxacin)治疗假单胞菌性肺炎的患者培养出耐环丙沙星的假单胞菌[6]。作者分析认为假单胞菌培养阳性率较低(62.25%)的原因与局部抗生素的使用有关,建议停用局部用药,以便获得准确的病原学结果。

铜绿假单胞菌为具有极生鞭毛的G-需氧杆菌,原称绿脓杆菌,在自然界分布广泛,为土壤中存在的最常见的细菌之一。作为机会致病菌,在水、空气、正常人的皮肤、呼吸道和肠道等都有本菌存在,是医院内感染的主要病原菌之一。其致病性在于分泌的外毒素和多种酶,如卵磷脂酶、脂肪酶、蛋白酶和酯酶。因为被覆粘液层,所以绿脓假单胞菌还能抵御宿主巨噬细胞的消化。铜绿假单胞菌对多粘菌素B、E,氨基甙类、第三和第四代头孢菌素(头孢哌酮、头孢曲松、头孢匹罗、头孢唑南等,后两种为三线抗菌药物,应慎用)等抗生素作用较明显,一些半合成的青霉素类抗生素,如哌拉西林对铜绿假单胞菌也有很强的抗菌作用。

恶性外耳道炎通常发生在老年糖尿病病人(86-90%)和免疫力缺陷的病人如HIV携带者、肿瘤患者或服用免疫抑制剂的患者。糖尿病病人微血管病变(microangiopathy)和白细胞的吞噬作用和对细菌的细胞内消化功能受损是容易发生坏死性外耳道炎的基础;另外,糖尿病患者耵聍的pH变化和溶菌酶成份的减少也有利于细菌的生长。

另外,高达50%的恶性外耳道炎的糖尿病患者之前有过外耳道冲洗治疗,外耳道冲洗可能是恶性外耳道炎的诱因。

表3 -1外耳道分泌物中培养到的病原微生物(部分病人有超过1种的微生物)

【临床表现】

恶性外耳道炎的临床表现以持续存在的耳痛和耳漏、头痛和脑神经损害为主。患者通常有糖尿病和慢性中耳炎的病史,大部分病人都可以追问到棉棒等导致外耳道轻微损伤、随后出现外耳道疼痛和肿胀的病史。耳痛是恶性外耳道炎最常见的初始症状,通常持续存在且滴耳剂治疗无效,严重者为跳痛,夜间加重,止痛药常难奏效。耳痛向颞颌关节处放散。

脑神经麻痹意味着感染的扩散,面神经最先受累,紧接着是穿行于颈静脉孔的舌咽神经、迷走神经和副神经,病变累及岩尖时可以累及三叉神经和外展神经。脑神经受累并不总是意味着预后不良,但功能的恢复(如面神经功能)可能很慢,或者不完全恢复。脑膜炎、脑脓肿、硬脑膜窦血栓性静脉炎罕见,但常可致死。患者通常没有发热等感染的症状。

政府部门要扩大资金与政策投入,补充防疫检疫相关设备,撤除存在安全问题的应用设备,选用更多应用效率与价值更高的检疫设备。通过高效率防疫检疫设备能优化质量。设定检疫防疫工作长效机制,完善防疫档案资料管理、定期对圈舍进行消毒、对病死畜禽要做好无害化处理。转变农村地区养殖中存在的问题,落实免疫副反应补偿机制,能让广大养殖人员更好地配合免疫工作开展。

耳镜检查时常于外耳道底壁、骨与软骨交界处(外耳道软骨切迹,Fissures of Santorini)可见肉芽组织,流脓不多,但有臭味。有臭味的流脓意味着骨髓炎的起始。鼓膜可以正常。

实验室检查时,通常典型的感染征象不明显,体温正常、白细胞计数和分类正常,但ESR显著性增高81mm/h(均值81mm/h)。另外,要监测患者的血糖水平。Chin等报道的队列中,13个糖尿病病人平均的血糖水平为11.3 mmol/L(8.5-16.6 mmol/L),平均糖化血红蛋白(HbA1C)为9.0%(7.4%-13.4%),显著高于正常值(4%~6%)。虽然没有建立糖耐量水平和疾病易感性的直接联系,但有报道糖尿病病人耵聍的pH值升高可能促进恶性外耳道炎的发生。

【诊断与鉴别诊断】

根据病史、临床表现、实验室检查及影像学检查,尤其是有糖尿病和慢性中耳炎的病史患者应该考虑恶性外耳道炎的诊断。血沉可以作为筛选和监控治疗反应的工具,CT和MRI对诊断和评估治疗具有价值。

CT扫描对评估软组织和骨质的受累都有帮助,尤其是了解骨质破坏情况,可以显示中耳腔、乳突、颞下窝、咽旁间隙和鼻咽部的炎症,但无法反映治疗的效果。MRI对软组织的受累情况的评估优于CT,尤其是颅内情况;同样,和CT一样,MRI无法反映治疗的效果。

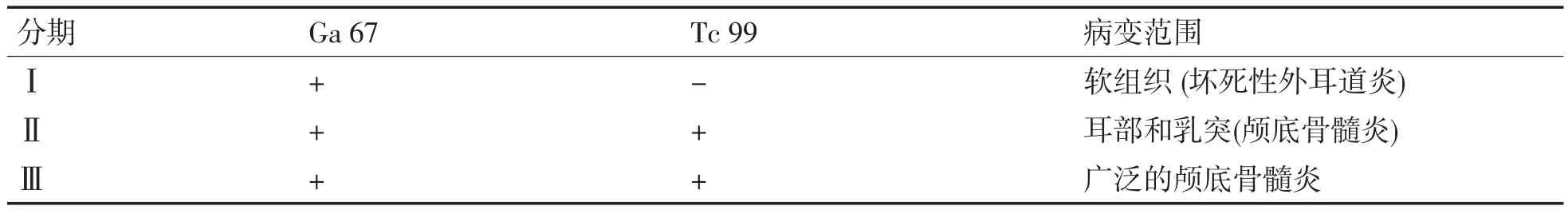

锝(Tc)能积聚在成骨活动的区域,因此在急慢性的骨髓炎、原发或继发性肿瘤、关节异常及外伤或手术区域显示为阳性,对诊断恶性外耳道炎来说,锝(Tc)的敏感性很高但特异性差,也不宜作为对治疗反应的随访手段,因为其代谢要花9月到数年才能正常化。定量的镓(Ga)扫描能区别单纯性和坏死性外耳道炎,而且Ga-67扫描特异性高,可以被粒细胞和细菌吸收,活动性骨髓炎时Tc-99m和Ga-67扫描均为阳性,但在非活动性骨髓炎时,Tc-99m仍然呈阳性改变,而Ga-67扫描则为阴性,故系列的镓(Ga)扫描还能对恶性外耳道炎治疗的有效性进行评价。

图3 -6.涉及岩椎中部的III期恶性外耳道炎的CT、SPECT和镓骨扫描图像(图片引自文献6)。Bone Scan:骨扫描;Galtium Scan:镓骨扫描;

本病的诊断应该与外耳道和颞骨的恶性肿瘤进行鉴别诊断。外耳道或颞骨的鳞癌也可以表现为耳痛伴有外耳道流脓,而影像学检查无法区别肿瘤和恶性外耳道炎;另外,颞骨肿瘤可以和恶性外耳道炎并存,活检是唯一能确定诊断的方法。其它需要进行鉴别的颞骨和外耳道恶性肿瘤还包括:腺癌、腺样囊性癌、淋巴瘤、黑素瘤等。

【临床分期(Staging)和诊断标准】

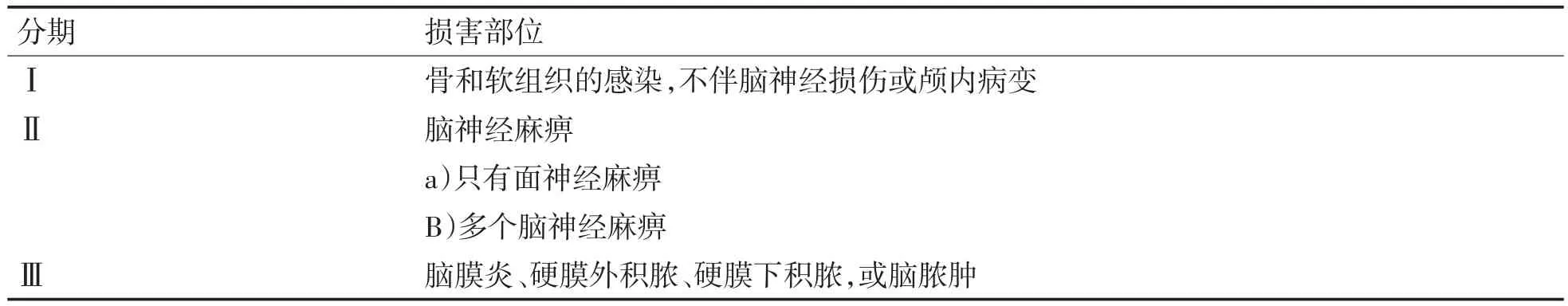

临床上,基于软组织和骨质的受累情况或脑神经的病变,Levenson、Corey[8]、Benecke、Davis和Chin等都提出过恶性外耳道炎的分期系统,但都未被广泛接受,此处列出Corey等1985提出的分期标准,供临床参考。

有作者利用镓(Ga)和锝(Tc)扫描来分级,表3-3为Chin等提出的基于影像学的分期标准,供临床参考使用[6]。

表3 -2临床分期(Corey et al.,1985)

表3 -3恶性外耳道炎的影像学分期标准

表3 -4恶性外耳道炎的Benecke临床分期(Benecke,1989)

表3 -5疾病分类学诊断标准(Sadé et al.,1989)

【诊断标准】

根据临床特征,Corey、Cohen、Babiazki、Levenson等都提出了恶性外耳道炎的诊断标准,此处列出Sadé等1989提出的标准[13],供参考(表3-5)。

【治疗】

本病的治疗以全身使用抗绿脓杆菌的抗生素为主,在三代头孢菌素发明之前,半合成青霉素联合使用氨基甙类的应用使死亡率从50%降至20%(1960s)。

近20年,口服环丙沙星片(ciprofloxacin)因为毒副作用少、穿透骨质能力强(750mg,bid,6-8周),在治疗恶性外耳道炎中受到重视,氟喹诺酮类(fluoroquinolones)的应用使治愈率提高到90%。但随着氟喹诺酮类的广泛使用,临床分离到的耐环丙沙星的铜绿假单胞菌(Ciprofloxacin-resistant P aeruginosa)逐渐增多,Berenholz等报道在门诊治疗失败的患者中可以高达33%。多位作者提出了单一使用头孢他啶治疗(monotherapy)恶性外耳道炎的有效性。

恶性外耳道炎的药物治疗疗程应该足够,Benecke推荐在Ga-67扫描正常后一周停药,在他的13个病例中,平均治疗时间为8.8周(4-17周)[11]。

局部使用抗生素无效,包括喹诺酮类,只会增加从外耳道分离致病菌的难度,已经分离到抗环丙沙星的耐药菌。合并真菌感染(如曲霉菌)者可以使用二性霉素B,但应该连续使用超过12周,保证足够疗程,并密切观察肾毒性。

糖尿病作为恶性外耳道炎的基础性病变,血糖控制对治疗至关重要。

高压氧治疗(Hyperbaric oxygen)可以作为难治或复发病例的辅助治疗措施,尤其是伴有并发症的病人,但其疗效未经证实,也不能单独作为治疗的方法。

广泛的手术切除已经证实对本病的治疗作用非常有限。随着喹诺酮类的广泛使用,除了明确诊断,很少再需要手术,但对难治性或耐药菌引起的坏死性外耳道炎,还需手术清创。Omran等2011年报道了10例复发性恶性外耳道炎的病例,4例进行了广泛的手术干预,但效果欠佳,相反,在细菌培养和药敏试验指导下保守治疗和微创手术的患者效果良好。作者建议针对致病菌的敏感抗生素治疗,而不推荐广泛的手术干预[7]。然而,也有很多作者呼吁,一旦患者对抗生素保守治疗或高压氧没有反应时,应该及时进行更为广泛的手术。

总之,颅底骨髓炎是一种严重的、侵袭性感染,往往起源于恶性外耳道炎。典型的表现是外耳道炎局部治疗无效的老年糖尿病病人,查体于外耳道底壁骨与软骨交界处可见肉芽组织。铜绿假单胞菌是最常见的致病菌。锝骨扫描是诊断颅底骨髓炎最特异的方法,CT和MRI用来评估骨与软组织受累的情况,而镓扫描和ESR可以作为监测治疗反应的指标。面神经损伤是最常见的并发症。

【预后和随访】

据文献报道,恶性外耳道炎的复发率可以高达9-27%,通常与治疗疗程不足有关。随着敏感抗生素的广泛使用,目前该病的死亡率已经很低,但对出现后组脑神经损害、颅内并发症以及免疫抑制的病人,死亡率仍然较高,应该引起重视。

【问题】

1、II期和III期恶性外耳道炎的区别是:()

A.Gallium 67扫描阳性、Tc 99扫描阴性;

B.广泛的颅底骨髓炎;

C.Gallium 67扫描阳性、Tc 99扫描阳性。

2、恶性外耳道炎的耳镜检查发现包括:()

A.骨与软骨交界处可见肉芽组织;

B.鼓膜穿孔;

C.外耳道皮肤潮湿、水肿;

D.松弛部穿孔。

3、恶性外耳道炎常见于()

A.高血压;

B.糖尿病;

C.慢性肾功能衰竭;

D.肝功能衰竭。

4、大部分恶性外耳道炎的患者是()

A.婴儿;

B.青少年;

C.老年人;

D.中年人。

5、恶性外耳道炎影响的病种包括()

A.糖尿病;

B.高血压;

C.血液系统肿瘤;

D.化疗病人;

E.HIV感染者;

F.肝炎病人。

6、恶性外耳道炎的病人MRI扫描用在于:()

A.了解骨质累及的情况;

B.了解软组织累及的情况;

C.了解血管受累的情况;

D.了解治疗是否充分。

7、评价有效治疗的手段是:()

A.CT;

B.MRI;

C.常规拍片;

D.系列Ga 67扫描。

8、恶性外耳道炎的致病菌是:()

A.金黄色葡萄球菌;

B.ß溶血性链球菌;

C.肺炎球菌;

D.铜绿假单胞菌。

9、恶性外耳道炎的扩散途径包括:()

A.向下通过茎乳孔影响面神经;

B.向前至腮腺;

C.向后达颌下腺;

D.向后到乳突和乙状窦;

E.向内到蝶窦;

F.沿着血管周围的通道。

10、I期的恶性外耳道炎的特征包括:()

A.外耳道软组织炎症;

B.Gallium 67扫描阳性、Tc99扫描阴性;

C.Gallium 67扫描阳性、Tc99扫描阳性;

D.颅底骨髓炎;

11、Levenson诊断恶性外耳道炎的标准包括:()

A.难治性外耳道炎;

B.难治性中耳炎;

C.严重的夜间耳痛;

D.脓性耳漏;

E.外耳道肉芽组织;

F.从外耳道培养出绿脓杆菌;

F.外耳道链球菌生长;h糖尿病。

12、绿脓杆菌引起的恶性外耳道炎最早由哪位医师描述:()

A.Meltzer;

B.Chandler;

C.Kerry;

D.Levenson

13、铜绿假单胞菌的致病机制包括:()

A.分泌外毒素;

B.分泌卵磷脂酶;

C.分泌盐酸;

D.分泌蛋白酶;

E.分泌胰酶;

F.细菌被粘蛋白包被

14、糖尿病病人容易发生恶性外耳道炎的机制包括:()

A.巨噬细胞功能受损;

B.分泌的耵聍缺乏溶菌酶;

C.细胞内细菌消化功能受损;

D.微血管病变。

1Meltzer PE,Kelemen G.Pyocutaneous osteomyelitis of the temporal bone,madible,and zygoma.Laryngoscope 1959;169:1300-16.

2Chandler JR.Malignant external otitis.Laryngoscope.1968;78:1257-94.

3Chandler JR.Malignant external otitis and facial paralysis.Otolaryngol Clin North Am 1974;7:375-83.

4Holder CD,Gurucharri M,Bartels LJ,Colman MF.Malignant external otitis with optic neuritis.Laryngoscope 1986;96:1021-23.

5Kwon BJ,Han MH,Oh SH,et al.MRI findings and spreading patterns of necrotizing external otitis:Is a poor outcome predictable?Clinical Radiology(2006)61,495-504.

6Chin R,et al.,Malignant otitis externa:An Australian case series,Surgeon 10(2012),pp.273-277

7Omran AA,Garem HFE.,Alem,RKA.Recurrent malignant otitis externa:management and outcome.Eur Arch Otorhinolaryngol(2012)269:807-811.

8Corey JP,Levandowski RA,Panwalker AP(1985)Prognostic implications of therapy for necrotizing external otitis.Am J Otol 6(4):353-358.

9Uri A,Gips S,Front A,Meyer SW,Hardoff R.Quantitative bone and 67Ga scintigraphy in the differentiation of necrotizing external otitis from severe external otitis.Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1991;117:623-626.

10Wormald PJ.Surgical management of benign necrotizing otitis externa.J Laryngol Otol 1994;108:101-105.

11Benecke JE Jr.Management of osteomyelitis of the skull base.Laryngoscope.1989;99:1220-3.

12Davis JC,Gates GA,Lerner C et al.Adjuvant hyperbaric oxygen in malignant external otitis.Arch Otolaryngol Head Neck Surg.Jan 1992;118(1):89-93.

13Sadé J,Lang R,Goshen S,et al.Ciprofloxacin treatment of malignant external otitis.Am J Med 1989;87:138S.

14Rubin J,Yu VL.Malignant external otitis:insights into pathogenesis,clinical manifestations,diagnosis,and therapy.Am J Med 1988;85:391-98.

15Rubin Grandis J1,Branstetter BF 4th,Yu VL.The changing face of malignant(necrotising)external otitis:clinical,radiological,and anatomic correlations.Lancet Infect Dis.2004 Jan;4(1):34-9.

Malignant otitis externa(MOE);Mecrotizing otitis externa;Skull base osteomyelitis,Osteomyelitis of the skull;Syndrome of petrous apex;GradenigoSyndrome;Jugular foramen mass;Infection of Pseudomonas Aeruginosa;Petrous apicitis;Gallium 67 scan

R764

A

1672-2922(2017)05-602-8

10.3969/j.issn.1672-2922.2017.021.

申卫东,博士,副主任医师,研究方向:侧颅底、耳及耳神经外科;耳鸣及听觉认知研究

杨仕明,Email:yangsm301@263.com