乌苏里貉特征特性及饲养管理与利用

2017-12-14

乌苏里貉特征特性及饲养管理与利用

乌苏里貉属于食肉目犬科貉属,是由中国农科院特产研究所驯化、家养、培育、提高的珍贵的大毛细皮类毛皮动物地方品种。

1 一般情况

1.1 中心产区及分布

乌苏里貉中心训养培育地在吉林省吉林市昌邑区左家镇,中心产区为东北三省。广泛分布于北纬35°以北的我国北方各省、自治区、直辖市,主要有河北、吉林、辽宁、黑龙江、山东、宁夏、河南、山西、北京、天津、新疆等地。2007年提供貉皮1 863万张,存栏种貉200万只。

1.2 产区自然生态条件

1.2.1 中心培育区 中心培育区地处长白山和松嫩平原过渡带,地势东高西低,东部和东南部为山区,西部为河谷平原区。海拔山区1 404.8m,低山丘陵区300~400m,河谷平原区170~220m,属于北温带大陆性季风气候,四季分明,春季少雨干燥,夏季温热多雨,秋季凉爽多晴,冬季漫长而寒冷。年平均气温 3~5℃,1 月份平均气温-18~-20℃,7 月份平均气温21~23℃。地表水和地下水较丰富,分布相对均匀。

1.2.2 中心生产区 乌苏里貉中心生产区为我国东北三省,水绕山环、沃野千里,土质以黑土为主。南邻黄海、渤海,东面和北面有鸭绿江、图们江、乌苏里江和黑龙江环绕,西面为陆界。区内有大、小兴安岭和长白山系的高山、中山、低山和丘陵,中心部分是辽阔的松辽大平原以及渤海凹陷,松辽平原、三江平原、呼伦贝尔高平原以及山间平地面积和山地面积几乎相等。广阔的山区蕴藏丰富的森林,总蓄积量约占全国的1/3。森林覆盖率大,可延长冰雪消融时间,有利于发展农业、林业,同时有助于乌苏里貉冬眠的习性。

中心生产区自南向北跨暖温带、中温带与寒温带;自东向西,降水量从1000mm降至300mm以下;气候从湿润区、半湿润区过渡到半干旱区;农业从农林区、农耕区、半农半牧区过渡到纯牧区。水资源比较丰富,地表径流总量约为1500亿立方米,雨量集中在夏季,分布不均匀,东部多于西部,北部多于南部,需要进行区域调水。沿海渔场面积5.6万平方海里,另外还有水库、湖泊等淡水面积90.5km2,为水产业提供了有利条件,也为乌苏里貉的养殖提供了饲料条件。

东北为我国高纬度地区,地域广阔,气候类型多样,西面和北面紧邻俄罗斯西伯利亚寒冷的风源地,冬季漫长而寒冷,长达半年以上。这有助于乌苏里貉毛绒的成熟。

1.3 品种生物学特性

乌苏里貉属于杂食性毛皮动物,采食范围极广,既能采食和消化动物性饲料,又能采食植物性饲料;耐粗饲,性情温驯,适应性强,易于驯养和繁殖,饲养管理简单。貉一年换一次毛。春季脱掉冬毛,长夏毛;秋、冬季夏毛继续生长,长成冬毛。寿命8~16年,可利用年限5~7年。

乌苏里貉体温38.2~40.2℃(平均39.3℃),脉搏70~146 次/分钟,心率 23~24 次/分钟。

2 品种来源与变化

2.1 品种形成

1957年由中国农科院特产研究所对产于东北三省自然产区的野生乌苏里貉进行人工驯化、家养和繁殖;于1986年正式立项,进行乌苏里貉驯养繁殖配套技术研究,进行了乌苏里貉饲养模式、饲料和营养需要、饲养管理和繁殖关键技术、疾病防治措施等研究,历经半个世纪的人工选育、提高,培育成驰名国内外的优良家养乌苏里貉种群,并已扩繁、推广到我国北方各省、自治区、直辖市。

2.2 群体数量与变化情况

20世纪60年代初由中国农科院特产研究所研究了乌苏里貉驯养繁殖的有效方法和饲养管理、繁殖关键技术等,人工饲养乌苏里貉在东北三省有较好的发展。20世纪80年代在党的富民政策指导下,我国北方许多省开始饲养乌苏里貉,到1988年我国人工饲养貉达30万只至40万只,年产貉皮百万余张。20世纪90年代受国际市场影响,养貉业进入低谷,仅保留了部分种源。21世纪初貉皮进入国际市场,养貉业进入快速发展期,2005年全国养貉近千万只,2007年提供貉皮1863万张,年底存栏种貉200万只,饲养量达2 063万只。目前,养貉业正在全面系统调整,向标准化、产业化、工厂化生产方向有序发展。

3 品种特性和性能

3.1 体型外貌特征

3.1.1 外貌特征 乌苏里貉体型短粗,肥胖;嘴尖,吻钝,两侧有侧生毛;尾短,毛长而蓬松;四肢短而细。趾行性,前足5趾,第1趾退化,短而不能着地,后足4趾,缺第1趾。前后足均具有发达的趾垫,无毛;爪粗短,不能伸缩。

吻鼻部较短,由眶前孔到吻端的距离等于齿间宽,从侧面看前额部略向下倾斜。鼻骨较窄,眶后突较尖,人字嵴突出,上枕骨中部的纵嵴显著,矢状嵴明显向前伸展到眶后突的背缘。听泡较突,两侧听泡距离近。

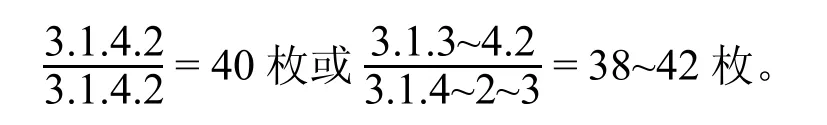

上颌门齿排成弧形,齿尖内侧有一小叶,前臼齿为单峰,下颌第4对前臼齿尖之后有一尖。其它齿与上颌对应。齿式这

乌苏里貉头部两侧、眼的周围尤其是眼下生有黑色长毛,突出于头的两侧,构成明显的八字形黑纹,常向后伸延到耳下方或略后。吻部灰棕色,两颊横生有淡色毛、毛长稀疏;背毛基部呈淡黄色或带橙黄色,针毛尖端为黑色。两耳周围及背毛中央掺杂有较多的黑色针毛梢,从头顶直到尾基或尾尖形成界限不清的黑色纵纹。体侧毛色较浅,呈灰黄色或棕黄色。腹部毛色最浅,呈黄白色或灰白色,绒毛细短,没有黑色毛梢。四肢毛的颜色较深,呈黑色或咖啡色,也有黑褐色的。尾的背面为灰棕色,中央针毛有明显的黑色毛梢,形成纵纹;尾腹面色较浅。

3.1.2 体重和体尺

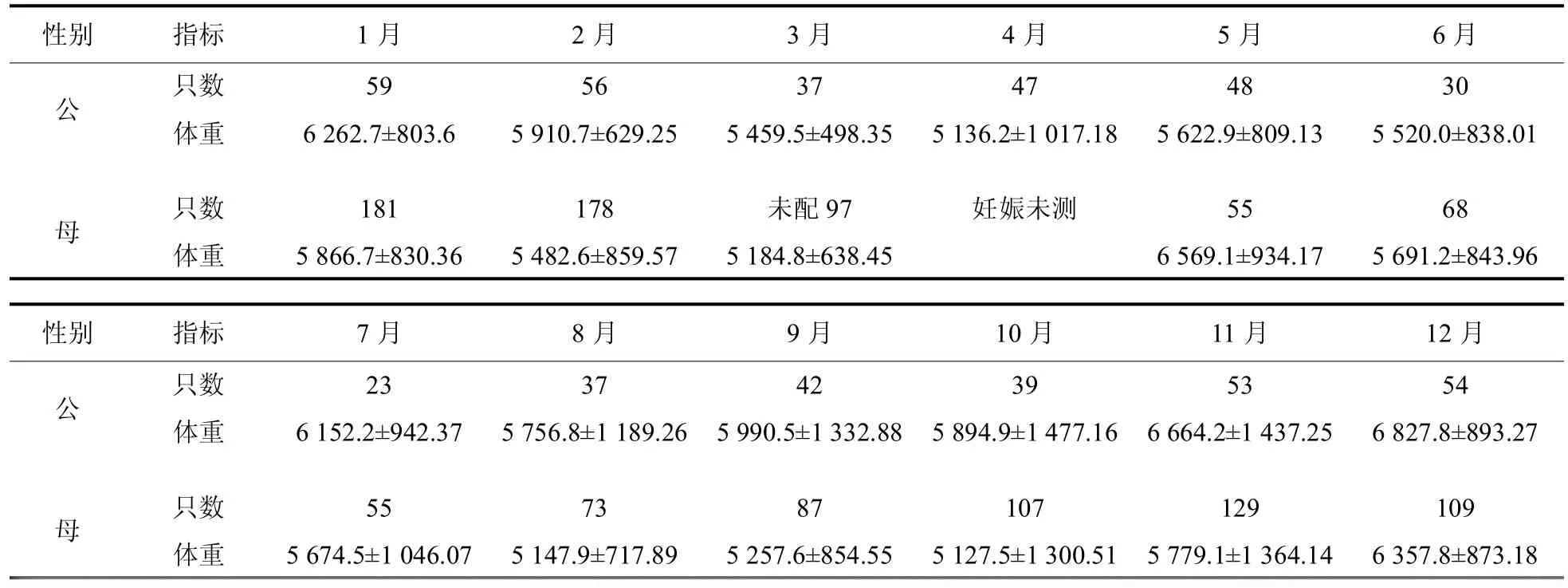

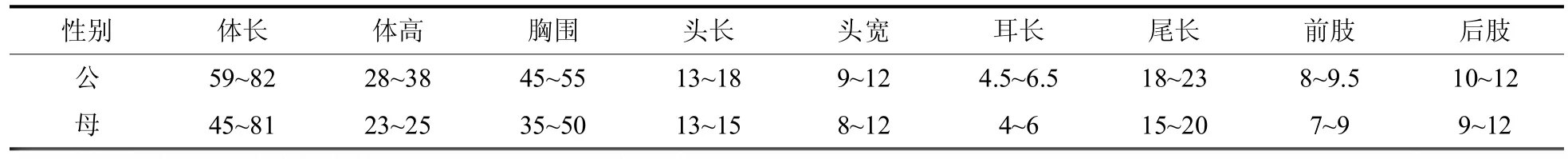

乌苏里貉体重见表1,体尺见表2。

表1 乌苏里貉成年貉各月份体重(g)

表2 乌苏里貉成年貉体尺(cm)

3.2 生产性能

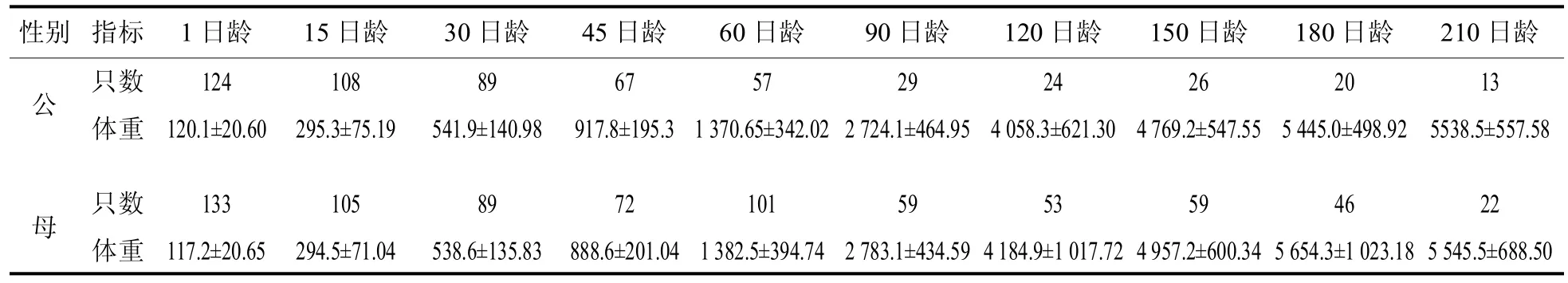

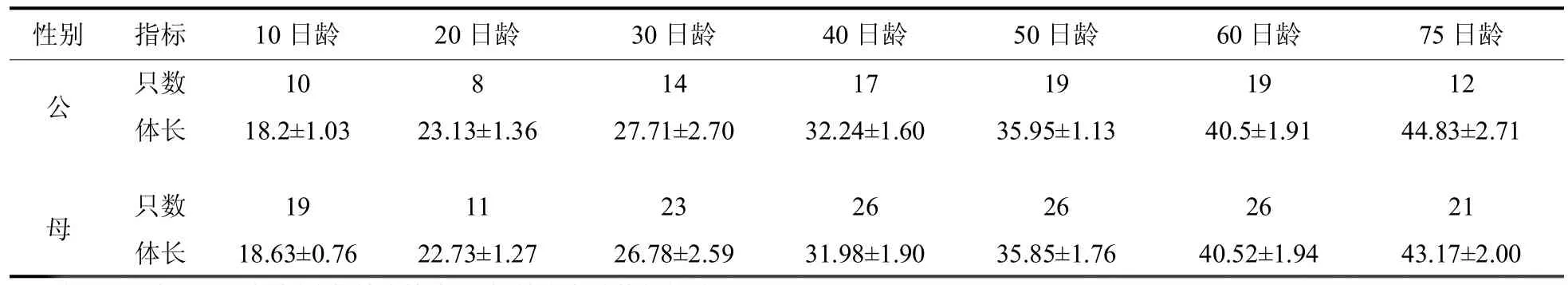

3.2.1 生长发育 仔、幼貉不同生长阶段体重见表3,体长见表4。

表3 仔、幼貉不同日龄体重(g)

表4 仔、幼貉不同日龄体长(cm)

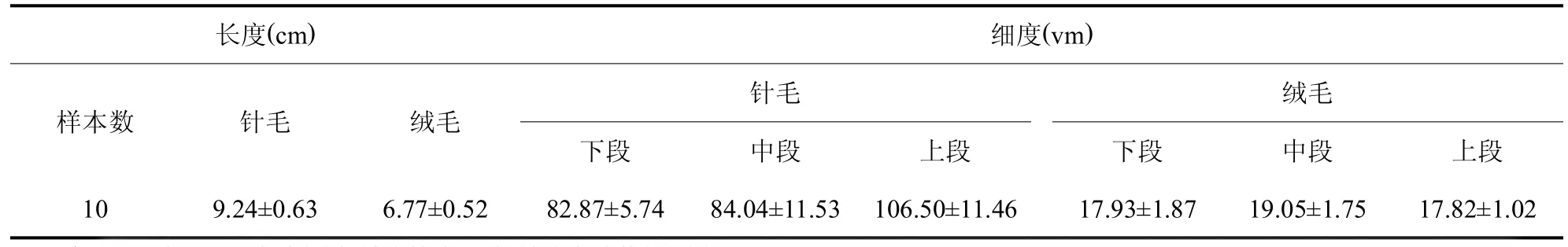

3.2.2 毛皮品质 乌苏里貉的季节皮一般在毛绒成熟的11~12月份取皮,5月份左右出生的仔貉与成年貉一样,到冬季取季节皮。貉皮属于大毛细皮,轻便柔软,毛长绒厚,美观保暖,灵活光润,长幅大,针绒毛比例适当,长短差异大,故不易缠结,皮板致密、结实、坚韧耐磨、弹性好,是制作大衣、披肩、皮领、袖口、皮褥等制品的优质原料,成熟的皮张由鼻端至尾根长97cm以上,面积在1777.78m2以上。乌苏里貉皮毛质量,见表5。

表5 乌苏里貉皮毛绒品质

3.2.3 产肉性能

3.2.3.1 貉肉 貉胴体净肉率在50%以上,每只成年貉产肉3~5kg,貉肉肉质细嫩、营养丰富、味美醇香、食而不腻。貉肉中含有17种氨基酸,人体必需氨基酸种类齐全,特别是谷氨酸、天冬氨酸和赖氨酸含量较高,所占比例接近牛、羊肉。

3.2.3.2 貉脂肪(貉油) 取皮时收集皮下脂肪,每只貉可收集皮下脂肪1~2kg,可食用,亦可用于制作化妆品。貉脂肪中不饱和脂肪酸含量高达67.6%,含亚油酸C1815.88%,亚麻酸C181.50%,花生酸C200.32%。

3.2.3.3 其它 貉胆、貉心、貉鞭等都有一定的药用价值。貉的被毛是每年春季脱掉的冬毛,每只貉产毛50~80g,经无害化处理后,绒毛可用于制作防寒服,背部、尾部的大针毛可制作高级画笔、胡刷、毛刷等。

3.2.4 繁殖性能 貉8~10月龄性成熟。最适繁殖年龄公貉1~3岁、母貉5~7岁。季节性一次发情、交配,发情时间2朋初到4月下旬,不同产区略有差异,约提前或迟后10~15天,呈年周期变化。采取人工放对观察配种的方式,以本交为主,人工授精为辅。公貉在整个发情季节(60~90天)始终保持有性欲,可进行成功的交配,每日交配1~2次,每次交配的间隔时间4小时以上,整个配种期可配5~8只母貉。母貉在发情盛期(性欲期)可以连续(每天1次)交配3~4次。妊娠期54~65天,平均(60.62±1.76)天(81只),窝产仔数(8.00±2.13)只(400只),配种率、产仔率和仔貉成活率均在90%以上。仔貉初生重(120.1±20.06)g(124 只),哺乳期 45~60 天,断乳重(1 370.65±342.02)g(57 只),6 月龄体成熟。

4 饲养管理

采用笼舍饲养,笼舍规格长90~120cm、宽70cm,高 70~80cm。

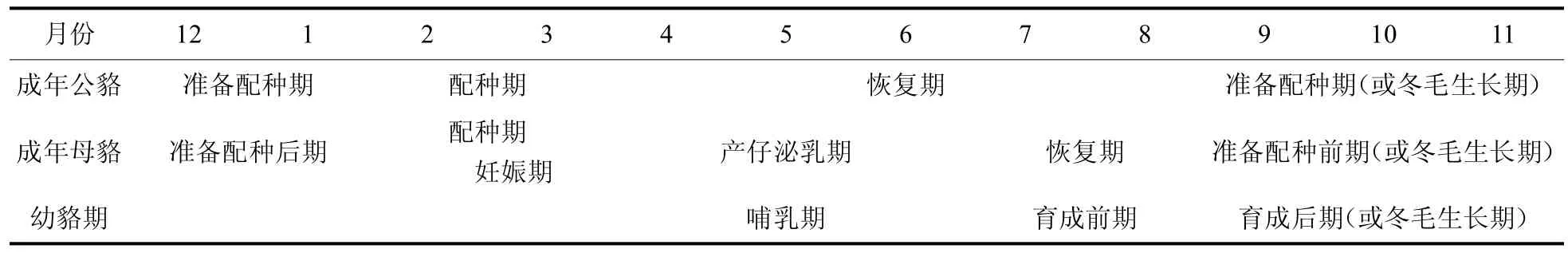

根据其生物学特性和生产季节,一年中划分为不同生产时期进行饲养管理,见表6。

表6 饲养时期的划分

合理搭配使用动、植物性饲料,注意适时补给维生素和矿物质饲料。

饲喂要定时、定量,调换饲料要逐渐进行,保证清洁饮水,保持舍内外环境卫生和安静,冬季防寒,夏季防暑,定期进行防疫和驱虫。

5 品种保护和研究利用

尚未建立乌苏里貉保护区和保种场,处于农户和企业自繁自养状态,对貉产品(毛皮)及副产品(肉、脂肪、毛等)的开发利用已有初步研究,但开发利用的深度不够,没有形成系列产品。只对貉饲养配套技术做了大量、成功的研究,但还没有制定统一的貉营养需要标准、种貉标准、产品标准等。

6 品种评价

乌苏里貉是地方特种经济毛皮动物,在我国毛皮动物养殖业中占有重要地位,已成为我国畜牧业中的重要组成部分,在国内享有较高的知名度。

今后应制定统一的乌苏里貉营养需要标准、种貉标准、产品标准,以指导貉标准化生产。