融合工具性与人文性的大学英语课堂教学策略模型

2017-12-13盘玉兰

盘玉兰

(广东培正学院 广东 广州 510830)

融合工具性与人文性的大学英语课堂教学策略模型

盘玉兰

(广东培正学院 广东 广州 510830)

大学英语教学的目标仍然主要是通过课堂教学来实现,提高课堂教学效率一直是最有研究价值的英语教研课题之一。在分析大学英语教学工具性与人文性的基础上,本文提出融合工具性与人文性的大学英语课堂教学策略模型。该模型从英语语言点、语言概念、语块和单元话题挖掘出发,拆分英语单元教学内容,形成一系列大学英语课堂教学活动单元,然后将英语语言知识与相关人文知识融合在教学活动单元中,再通过建立学习小组、导入师生互动和生生互动、创设情境等展开教学。从而促使学生积极主动地参与教学过程,使得课堂教学高效运行。

大学英语;课堂教学;课堂教学策略;英语工具性;英语人文性

大学英语的教学实践中,以工具性还是人文性为主导一直以来都是争执不清的问题;而实际上,英语工具性和人文性又是贯穿英语教学过程始终。并且,由于时空的不同、老师的不同、学生的不同以及教学内容的不同,其工具性与人文性的侧重程度也会不停地改变着。因此,与其去争论侧重工具性还是人文性,不如去探索如何将大学英语的工具性与人文性进行融合,融合工具性和人文性的大学英语课堂教学模型正是基于这样一种思想而开发的。借助这个模型的实施,形成工具性和人文性相结合的大学英语课堂教学环境,有利于促进学生积极主动地参与英语课堂教学过程,提高其英语学习主动性,进而使得大学英语教学效果大大地提高和深化。

一、大学英语教学的过程是一个英语工具性与人文性融合的过程

大学英语教学不仅是一个教导学生学习应用英语进行交流和认识世界的过程,同时也是一个传授学生人类精神文明成果、不断增加学生文化积累、丰富学生情感体验和阅历的过程。也就是说大学英语教学过程就是一个英语工具性和人文性相融合的过程。

语言是人类社会沟通交流的载体和认识世界的工具,英语也不例外。[1]大学英语教学传授给学生英语语言知识,使学生学会借助英语认识世界、理解异国文明积累和应用英语进行社会交流,这就是英语教学的工具性一面。大学英语教学的工具性,实现的是学生学会应用英语进行日常的人际交往、商务与工作交流,学会用英语获取政治、经济与科学技术等信息,学会用英语学习和应用专业领域的理论和技术……等等。

大学英语教学还传授给学生英语文化精神层面的经验,丰富学生社会与生活阅历和情感体验等,这些就是大学英语教学的人文性一面。大学英语教学的人文性,实现的是学生借助英语语言知识的学习,拓展英美文化视野,广泛了解英美的历史、社会和艺术,感受不同民族、不同国家之间的文化差异,吸取英美精神文明成果,完善自身的内在价值体系。[2]

因此,在具体的教学实践中,要注意根据不同学校、不同专业、不同生源,选好合适的教材,做好丰富教学素材、拓展教学内容、完善教学组织与设计等工作。在英语教学的具体实施过程中,将英语教学的工具性与人文性有机结合,尽最大可能实现英语语言人文性与工具性的统一。

二、大学英语课堂教学工具性与人文性关系现状分析

各高校在大学英语实际的教学实践过程中,受实用主义、功利主义的影响,相当大一部分大学英语课堂教学中出现“单词教学-语法教学-课文讲解与翻译-练习”的单调教学模式,这是一种典型以短期目标为主的工具性语言教学模式;在国内英语作为第二外语,语言学习和运用环境本就不足的情况下,这种单调的教学方式就更难激发学生的英语学习兴趣。因此,过级考试成为大部分学生的英语学习动因,没有了坚定、持久的学习动机维持,大学英语仅为考级而学,失去了长期应用英语语言工具的方向,其教学的效果也就可想而知了。[3]另外,传统大学英语课堂教学的工具性也仅是突出了英语语言作为交流工具的一面,对其作为一种语言,同时具有的思维工具性的一面同样没有得到充分重视,绝大部分的学生不能从大学英语课堂上学会用英语建立、完善“辩识—概念—分析—方案”的心智技能系统。[4]

现有大学英语课堂教学在人文性融合方面也存在一些不足,主要表现在:首先,现行的各类大学英语教材不可能满足所有高校教学的人文内容要求;其次,各高校在教材的处理上更多的是校方或院系选定教材,教师应用教材开展教学,教材外的人文内容融入完全取决于教师的备课选择。英语教师的水平参差不齐,很难把握好教学中人文性和工具性相融合的原则,大部分的教师只能满足于语言知识的传授和技能的训练,而很少会花大量时间去挖掘和融入有关英语民族的人文信息,使学生能在其中得到相应的人文熏陶。再次,以教师教授为主的课堂教学模式仍然在各高校大行其道,从教学形式上也无法提供教学创新的土壤。

综上分析,现行的主流教学模式无论是在深化英语语言工具性还是在英语语言人文性融合方面都存在一定的缺陷。因此,探讨融合工具性和人文性的大学英语教学模型有着重要的现实意义。

三、融合工具性和人文性相融合的大学英语课堂教学策略模型

我国现行各类《大学英语》教材基本采用的是英语学习单元结构,即核心教材内容基本是由数个教学单元的内容组成,而每个教学单元基本由“单词-语法-课文-练习”构成,完全抛开这种教材现状来建构大学英语课堂教学策略模型,可能会出现脱离主流教材,进而提高新教学策略模型的实施难度。为此,笔者以二十多年的英语教学经验为基础,结合现行主流的《大学英语》教材结构,研究出融合工具性和人文性的大学英语课堂单元教学策略模型(以下称“英语融合教学策略模型”)。

(一)充分的教学准备是“英语融合教学策略模型”在课堂教学顺利运行的前提保证

《大学英语》课程的要求高、课时少、教师教学精力有限,要提高课堂教学效率必须做足课前准备。而“英语融合教学策略模型”也尤其强调注重英语课堂教学的前期准备工作,开展工具性和人文性相融合的英语课堂教学前要做好以下准备:

1.教学单元分析:教学单元分析首先要做的是单元教学主题分析,厘清教学目标,再结合学生的情况,具体明确语言目标、交际目标和人文具体化方向;其次是对教学内容进行分析,对单元单词、语法、课文和练习等学习内容进行梳理,目的是结合学生分析制定初步的教学方案,明确主要的语言辨识点,提炼语言概念、语块和话题等课堂教学实施要素,建构课堂教学策略、课堂教学组织策略;再次是导入教学素材库的相关信息,完善初步教学方案,制定课堂教学中的人文融合策略。

2.学生分析:主要是对教学班级对象的学生来源、所学专业情况、英语基础知识水平、英语认知现状和英语人文积累情况等进行研究分析,为课堂教学策略、组织策略、语言融合策略的制定提供施教对象的整合信息,奠定因材施教的基础。

3.教学素材库建设:教师在平时就应该主动收集、积累英语教学素材,并做好归类、整编、建库,同时也鼓励学生参与教学素材库的建设。主要教学素材有英语语言工具知识(含单词、语法、语块等),主要英语国家人文资料(含社会、历史、文化、经济、科技、习俗、娱乐等),国内社会、历史、政治、经济和科技等文化积累,国内社会、政治、经济、科技和文化娱乐等时事,国内不同区域的特色文化、习俗,各种教学游戏,等。

(二)充分调动学生参与教学方案制定积极性,提高方案融合度和课堂教学实施的操作性

“英语融合教学策略模型”的另一大特点就是学生参与教学方案的制定。学生参与教学方案的制定主要有二条途径:其一是成立学习小组,建立学习小组预习制度,学生课前预习主要是对英语学习单元进行语言辨识、语言概念提炼、语块划分和单元话题挖掘,通过这种深度的课前预习为参与教学方案制定做好准备;其二是在进入单元教学的开始阶段,通过师生互动把学生深度预习的成果与教师的初步教学方案融合形成课堂实际实施的教学方案。这样的教学方案形成过程不仅可以促进教师不断提高教学方案制定水平和对单元教学内容的深度掌控,同时也使得所形成的教学方案更贴近学生,提高教学方案的可操作性,而这种教学方案形成的过程本身就是一种最好的英语人文教学过程。

“英语融合教学策略模型”主张学生参与教学方案的制定,同时也鼓励学生参与教学素材库建设。这不仅有利于大学生形成自上而下的语言应用心理过程,建立英语思维习惯,也有利于形成工具性与人文性相融合的英语课堂教学氛围。

(三)语言点、语言概念、语块和教学话题是“英语融合教学策略模型”教学应用的核心要素

“英语融合教学策略模型”运行的核心是语言辨识、语言概念提炼、语块梳理和单元话题挖掘以及以此为中心展开英语教学。

1.语言点辨识:语言点就是英语单元教学中的英语语言知识点(如大学英语精读UNIT1的单词in/with regard to...,翻译中的more at ease in the classroom...等),这是英语工具性教学的基础,是“英语融合教学策略模型”教学展开的核心要素之一。正如传统英语教学一样,“英语融合教学策略模型”也将英语语言知识点的教学做为英语教学的重要一环;不同的是“英语融合教学策略模型”鼓励学生参与英语教学单元语言知识点的梳理,以此来培养学生对语言辨识的敏感性,学会语言知识点的拓展和应用。

2.语言概念:指英语中的一些特定概念和单元教学内容的高度提炼。特定概念的学习(如“Keynesianism/凯恩斯主义”指的是一种推崇“国家采用扩张性的经济政策,通过增加需求促进经济增长”的国家经济主张,“The Marshall Plan/马歇尔计划”指的是第二次世界大战结束后,美国推出的对被战争破坏的西欧各国进行经济援助、进行西方经济重建的计划,该计划对欧洲国家的战后重建和战后政治经济格局的建构产生了深远的影响),主要是要掌握这些英语特定概念的内涵、意义,等。单元教学内容的高度提炼则是对单元教学内容进行一些概念化的提炼,其一方面为形成教学主题奠定基础,另一方面是寻找语言工具性与人文性的结合点。语言概念也是“英语融合教学策略模型”教学运行的核心要素

3.语块:“语块”的概念是在20世纪70年代中期由Becker(1975:78)和Bolinger(1976:46)提出的。段士平认为(2008:63-67)语块“是真实言语交际中以高频率出现的大于单个单词的整体的多词单位”[5]。有关研究认为,英语中有70%以上是各种的语块。所以,语块的学习有助于英语运用的流利性,提高英语语言交流和应用效率。语块是“英语融合教学策略模型”引导教学展开最为关注的核心要素。

4.单元话题:是“英语融合教学策略模型”在单元教学应用过程中,根据单元教学内容提炼出来的一系列话题。是“英语融合教学策略模型”教学展开的重要单元和核心要素。如大学英语精读UNIT2可以提炼出“全球化”这个话题。

语言点、语言概念、语块和教学话题是“英语融合教学策略模型”教学实施的四大核心要素,“英语融合教学策略模型”教学就是围绕这四个要素展开。这四个要素是将大学英语教学单元内容按“英语融合教学策略模型”要求进行重组的基础,也是该模型的教学结构单元。其中,语言点侧重于英语教学工具性,单元话题侧重于英语教学人文性,语言概念和语块兼具英语教学工具性和人文性。

(四)情境创设和小组学习制是“英语融合教学策略模型”教学实现的关键

如果说语言点辨识、语言概念提炼、语块梳理和单元话题挖掘是工具性与人文性相融合的大学英语课堂教学起点。那么,情境创设和小组学习制就是语言工具性与人文性相融合的大学英语课堂教学实现的关键。在“英语融合教学策略模型”中,通过对单元学习中的英语语言概念、语块和话题进行情境创设,激活了语言学习环境,使英语语言概念、语块和话题变得丰满、活化和可操作;而小组学习制为角色扮演、竞赛、辩论等多种学习形式的导入奠定基础。

英语作为一门语言,是一种人类交流和思维的工具,也是一种人类文明积累传承的载体。所以,“英语融合教学策略模型”借助情景创设,将大学英语单元学习中辨识出来的语言点、提炼出来的语言概念、梳理出来的语块和挖掘出来的单元话题最大程度地还原成语言交流环境和思维状态,同时也建立了语言人文融入的结合面。通过情景创设出来的英语学习环境,使得学生把所处的环境和语言输出结合在一起,在这种对语言能力把握和对语言情景理解的相互联系过程当中,领略英语交流和思维的语言脉络特点,更清晰的掌握语言交流的方法、要点,实现运用英语这一手段进行交流和思维的能力形成和提升。同时,在“英语融合教学策略模型”中,情景演练的过程是在融入英语人文教学内容中进行的,其也在潜移默化地影响学习者,使得情景演练的过程也成为学习者人文累积的过程。

学习小组是实施“英语融合教学策略模型”的课堂教学组织基础,也是学生课堂合作学习活动的基本平台。首先,围绕语言知识、语言概念、语块和话题而开展的生生互动是以小组学习合作为基础的,这种小组合作学习可以最大程度提高全体学生的参与度,而学生参与度是情景教学实现的重要保障。其次,通过建立小组学习合作制的课堂行为规范,有意识地融入英美文化、管理理念、人际合作与交流意识,创设英美文化的人文教学环境。然后借助学习活动中,师生互动、生生互动的交流和相互影响,形成一种英美人文的渗透和影响,这本身就是最好的英语人文教学的重要组成部分。

(五)融合策略是“英语融合教学策略模型”运行的根本策略

在“英语融合教学策略模型”中,进行语言工具性与人文性相融合的大学英语课堂教学前,要将大学英语教材的单元课程转化为教学方案,而教学方案的制定过程是对大学英语单元学习内容拆分的过程,而课堂教学实施的过程则是一个拆分后单元教学内容再融合的过程。因此,融合策略是“英语融合教学策略模型”的课堂教学实施过程中的根本策略。

在“英语融合教学策略模型”的运行中,教学方案的制定是通过对单元教学内容的拆分,辨识出语言点、提炼出语言概念、梳理出语块和挖掘出语言话题,再通过师生互动,筛选、确定教学用语言点、语言概念、语块和话题,而“英语融合教学策略模型”的课堂教学活动主要就围绕这些语言点、语言概念、语块和话题进行。

英语语言知识和人文知识的融合是贯穿“英语融合教学策略模型”的课堂教学全过程。语言点、语言概念、语块和话题是“英语融合教学策略模型”进行课堂教学活动的主要教学活动单元,每个教学活动单元可能完成“小组预习——情景活动——阅读理解——讨论释疑——检测巩固”等教学活动的一个或数个环节。大学英语课堂教学实施的过程就是一个个教学单元活动完成的过程,而学生正是在这一个个教学活动单元中,体悟英语语言的人文文化,积累英语语言知识,学会英语语言的应用。因此,在“英语融合教学策略模型”中,英语课堂教学实施的过程,也是大学英语教学的工具性和人文性相融合的实现过程,融合策略是“英语融合教学策略模型”运行的根本策略。

(六)教学反馈和调整是“英语融合教学策略模型”有效运行的重要保障

“英语融合教学策略模型”中,各教学活动单元的实施是一个动态的过程,师生互动、生生互动是课堂教学的常态,教学活动过程中反馈和调整就尤为显得重要。

在“英语融合教学策略模型”中,语言点、语言概念、语块和话题既是大学英语单元教学内容拆分的结果,同时也是重整单元教学内容的结合点。在教学实践中,语言点、语言概念、语块和话题的生成,进而将相关的英语语言教学内容和人文内容有机地揉合在一起,才能真正地实现英语语言工具性和人文性的融合。而在课堂内的有限时间内,如何做到语言知识重点突出、人文知识准确到位,把握好语言工具性和人文性的融合度。这就需要及时、精确的教学反馈和调整,并且这种课堂教学反馈和调整会隐含在整个教学中,以此保障课堂教学的高效运行。在实践操作中,课堂教学的反馈和调整主要通过建立教学反馈调整机制、加强教学方案管理、不断提高师生的自我认识来实现。而不同的教师、不同的教学班级需要结合自身实际不断探索符合本班级的教学反馈调控体系。

四、核心结论

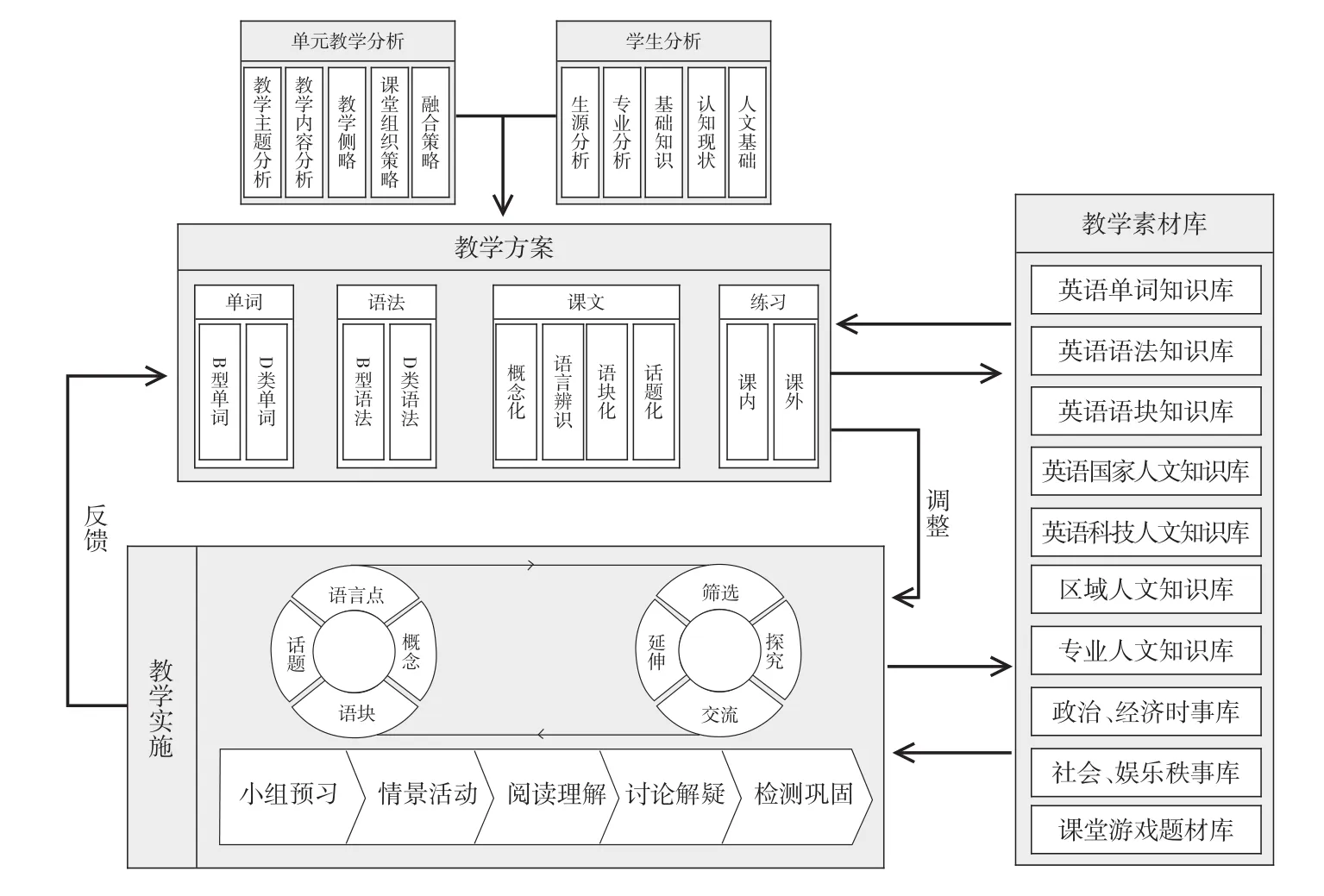

融合工具性与人文性的“英语融合教学策略模型”核心是将大学英语单元的各语言教学点进行识别并加工整理,通过概念化、语块化和话题化的转化,形成融合英语语言工具性与人文性的一系列英语教学活动单元教学,并将英语语言知识与人文知识融合到教学活动单元中,并借助情景创设、师生互动、生生互动……等展开英语课堂教学。融合工具性与人文性的“英语融合教学策略模型”如图1所示。

图1 基于工具性与人文性相结合的大学英语课堂教学模型

一个完整的“英语融合教学策略模型”包括课前准备、教学方案形成、教学实施和教学反馈调整。课前准备主要有:建设好大学英语教学素材库;根据大学英语教材的单元教学内容,在教学单元分析和学生分析的基础上,将英语语言教学点和人文教学融入点给挖掘出来,形成教学语言点、语言概念、语块和单元教学话题等,并围绕这些语言点、语言概念、语块和单元教学话题将单元教学内容与教学素材的相关语言知识、人文知识重新整合,形成初步单元教学方案;学生也通过课前的小组预习对单元教学内容进行语言辨识和概念化、语块化和话题化的梳理,以此为课堂教学做好准备。教学方案形成是通过师生互动将教师的初步教学方案与学生的预习成果整合而成。教学实施主要围绕语言点、语言概念、语块和话题进行情境创设形成一个个融合了语言知识和人文知识的教学活动单元,通过一系列教学活动单元实现学生语言能力的提高和人文知识的积累,而语言工具性与人文性融合策略和教学反馈调整策略则贯穿整个教学实施的始终。

“英语融合教学策略模型”有一定的适用性,可以为大学英语教师提供一种大学英语语言工具性与人文性融合的教学工具模型,具有一定的理论研究和实践指导意义。

[1]杨小惠.人文性与工具性视野下的大学课程再定位研究[J].常州大学学报(社会科学版),2014,(5):104-107.

[2]姚敏,肖维.工具性与人文性:大学英语教学的价值取向[J].中南林业科技大学学报(社会科学版),2013,(2):163-166.

[3]蔡基刚.关于大学英语教学重新定位的思考[J].外语教学与研究,2010,(04):306-308.

[4]丁研,蒋学清.大学英语的人文性与工具性之辩[J].学术探索,2015,(4):148-151.

[5]肖武云.基于语块的以写促说的教学模式实证研究[J].外语教学与研究,2011,(09):52-55.

H319;G434

A

1671-6469(2017)-06-0093-06

2017-07-12

广东省哲学社会科学“十三五”规划项目“民办高校大学学术英语教学改革探讨”(GD16WXZ05)的阶段性研究成果。

盘玉兰(1967-),女,瑶族,广西桂林人,广东培正学院外国语学院讲师,研究方向:英语教学。