新时期新疆非物质文化遗产的发展传播

2017-12-13段玉超

段玉超

(新疆艺术研究所 新疆 乌鲁木齐 830000)

新时期新疆非物质文化遗产的发展传播

段玉超

(新疆艺术研究所 新疆 乌鲁木齐 830000)

在党和国家的支持和关心下,新疆非物质文化遗产的保护和传承工作多年来取得了丰硕的成果。在经济全球化和信息技术现代化的历史变革下,新疆非物质文化遗产资源赖以生存的社会环境发生了巨大变化,一些非物质文化遗产的保护和传承受到挑战。如何在网络技术和数字媒体的发展中,保护、传承、发展和传播新疆非物质文化遗产成为新时期值得思考的问题。在“一带一路”的大背景下,新媒体平台丰富了新疆非物质文化遗产的传播内容、途径及形式,数字技术能够实现跨时间、空间的信息储存、共享和互动,这为新疆非物质文化遗产的保护和发展提供了新的机遇。

新疆非物质文化遗产;发展;传播

新疆历史久远,土地广袤,是古代“丝绸之路”的交通要道,古代四大文明在这里交汇、碰撞、融合、荟萃,各族人民在这里交往、交流、交融,长期的生产生活实践让厚植于此的各民族非物质文化遗产灿若星辰、流光溢彩。这里有历史积淀浓厚的民间文学,有形态多姿、神韵独特的传统音乐、舞蹈和曲艺,有技巧高超的传统体育、杂技与竞技,有灵气、生动的传统美术,有巧夺天工、精益求精的传统技艺,有神奇的传统医药以及根植于民间文化空间的具有地域特色的民俗。这些形式多样、内容丰富、多彩绚丽、一体多元的新疆非物质文化遗产,具有民族性和地域性特征,传承和记录着新疆各民族千百年来的发展轨迹,是历史进程活的见证。

丰厚的非物质文化遗产资源是各族人民劳动和智慧的结晶,是中华优秀传统文化的重要组成部分。有效发展传播新疆非物质文化遗产不仅是保护和传承的需要,也是在“一带一路”战略下,为沿线国家的交流互鉴搭建文化桥梁,更是增强各民族对中华民族、中华文化的认同感。在网络信息技术和数字化技术的蓬勃发展前景下,如何利用现代化技术有效发展传播新疆非物质文化遗产,拓宽非物质文化遗产(以下简称“非遗”)的传播范围,创新发展方式,实现自身价值需要进一步研究。

一、新疆非物质文化遗产的发展传播现状

新疆的非物质文化遗产的保护和研究工作已开展多年,在立法、名录体系、抢救性保护、整体性保护、传承机制、理论研究等方面有所成就,各领域学者已经进行了研究和分析。新疆非物质文化遗产的传承、创新也在发展传播实践中形成了一定特色。

(一)文化生态保护实验区、生产性保护示范基地的设立

新疆4个自治区级文化生态保护实验区的设立,将原汁原味的民间文化遗产保存在其所属地区和文化空间中,使之“活态”传承,一方面有效保护了文化生态的生存空间,另一方面为长期留存和传播原生态的非物质文化遗产做出了长远规划。3个国家级非物质文化遗产生产性保护示范基地,91个自治区级非物质文化遗产保护传承基地的建立,在保护与传承“非遗”本真性、完整性及核心技艺,培养后继人才,开展教育活动,增加社会效益和经济效益等多方面做出较大贡献。同时,这些非物质文化遗产保护示范、传承基地所建立的品牌,形成的社会效应对非物质文化遗产的保护、传承、传播和发展有积极作用。

(二)教育传承和专业传承相结合的传播

开展教育传承和专业传承相结合的传播。文化部、教育部启动并实施的中国非遗传承人群研修研习培训计划,在新疆大学、新疆师范大学、石河子大学开展。通过举办研修、研习、培训,培养了一大批专业优秀人才。“新疆哈密传统工艺工作站”作为全国首个传统工艺工作站,在振兴传统工艺、促进地方就业、传承和发展“非遗”方面起到了示范引领作用。

疆内高、中等院校开设非物质文化遗产代表性项目专业,如新疆大学、新疆师范大学、新疆艺术学院、石河子大学等都开设了“非遗”相关专业和研究课题,在培养专业人才的同时,定期开展传承人群培训班,缓解传承人濒危的状况。新疆艺术学院音乐系开设了维吾尔木卡姆表演专业、木卡姆与麦西热甫研究专业,培养了唱、奏、舞兼能艺术人才。

新疆各地(州、市)、县(市、区)等在“非遗”教育传播上也积极探索。如克孜勒苏柯尔克孜自治州在柯尔克孜语中小学语文课本中选编了玛纳斯的代表性内容。和静县将蒙古族非物质文化遗产代表性项目《江格尔》《萨吾尔登》《托布秀尔》等列入学校教学课程,并请传承人以原生态的民间艺术方式在学校授课。利用传统节日开展学习宣传活动,鼓励学生参加民间文化表演活动。一些地区将“非遗”结合当地民族特色进行推广。如和静县编排的萨吾尔登健美操,麦盖提县编排的刀郎木卡姆健身操,锡伯族将贝伦舞在学校进行推广。

“非遗”的专业团体,如新疆木卡姆艺术团近年来精心编排的木卡姆主题晚会《新疆十二木卡姆交响音乐会》《木卡姆的春天》、大型音舞诗画《木卡姆印象》等在全国引起了广泛关注。这些传承基地不仅是“非遗”传承人开展教学传承的场所,也是一个城市文化的标志,文化的品牌,民族文化的精神在活态中予以继承和发展。

(三)宣传展示

“非遗”的活动主要是从事“非遗”工作的政府机构、研究机构、高校等通过重大节庆活动,进行“非遗”的政策法规宣传,展示展演,如每年六月的第二个星期六的文化遗产日活动,进行“非遗”专题展览表演。此外,应邀参加疆外省市举办的“非遗”活动,如参加成都国际非物质文化遗产节、济南的中国非物质文化遗产博览会、北京国际文化创意产业博览会等。通过对外展示交流,展示新疆各民族优秀文化艺术、增强全国各地群众对新疆历史文化的了解、扩大新疆文化的社会影响力,促进新疆与其他省区相互交流、相互学习和相互借鉴,把新疆“非遗”的魅力传播出去,对新疆建设“一带一路”核心区和新疆文化艺术事业的可持续发展具有重要意义。

(四)理论传播

“非遗”的国际活动主要有国际间的交流展示,学术会议,履约报告等,现已成功在新疆举办了“新疆维吾尔木卡姆艺术”“阿依特斯”“玛纳斯”等世界级、国家级学术会议,标志着新疆非物质文化遗产研究已提高到一个水平。如2014年5月克孜勒苏柯尔克孜自治州非物质文化遗产保护(玛纳斯保护研究)中心带领玛纳斯专家学者参加在吉尔吉斯斯坦塔拉斯大学举办的“当代演唱大师——居素普·玛玛依”国际学术会议,对促进国际间的交流与合作,以及《玛纳斯》的保护发展都有积极的作用。理论传播方面主要是研究机构申报的“非遗”课题,出版相关的理论书籍,进行的学术研讨,并形成的论文集等等。这类理论传播多从“非遗”的现状、发展规律及特点等方面进行阐述,对新疆非物质文化遗产深层次的保护和研究提供借鉴和依据,出版物的发行正是让这些研究成果在更广阔的范围内有效传播。

二、新疆非物质文化遗产的新媒体传播分析

“新媒体,是指信息的具体传递渠道和方式发生了变化,是相对于传统媒体(报刊、广播、电视)而言,在其后新发展起来的媒体形态。新媒体利用数字技术、网络技术、移动技术,通过互联网、无线通信网、卫星等渠道以及电脑、手机、数字电视等终端,向用户提供信息和娱乐等服务。”[1]新时期,新疆非物质文化遗产在互联网技术和新媒体平台的运用上还在探索阶段,网站、微博和微信平台的有效运用、推广成为新的研究方向。

(一)网站

当前专门的新疆非物质文化遗产网站为数不多,各有侧重,有的综合性网站开辟“非遗”频道、栏目或专题,“大多站点主要是一些简单的信息发布,个别站点只有主页及栏目框架,没有具体内容,还有多数站点只有简单的查询功能”,“网站缺乏专业人员的操作和筹划,没有充分发挥互联网推广与传播新疆非物质文化遗产的巨大潜力”。[2]“网站的数字化元素不够多样,大多数网站的数据库建设仍以文本资料和静态图像为主,视觉效果单一,音频、视频和多媒体资料的储备及共享非常缺乏。”[3]具体网站见表1。

政府和文化机构主导的非遗网站多发布有关“非遗”活动的会议、非物质文化遗产展示展演活动、传承人信息、抢救性记录、民俗展等,文化教育机构发布研究成果、专家论文、田野调查、民俗摄影、访谈记录等内容。这些网站以文字和图片为主,形式简单,内容侧重“非遗”某方面,视频、语音和互动缺乏,网页信息更新周期较长,有些网站只有单一的语言,传播效果不理想。“网站数量的多少与质量的高低决定了新疆非物质文化遗产信息网络化传播的效果。”[4]

(二)微博

在新浪微博中输入“新疆非物质文化遗产”字样,可以看见两个大“V”认证的微博账号(见表2),还有一些从事新疆“非遗”工作的个人或传承人的微博账号以“新疆非物质文化遗产”或“新疆非遗”命名,在微博中主要以图文形式转发或者发表一些关于新疆非遗方面的文章或信息。

微博多以图文的形式出现,信息内容多以会议、培训、“非遗”展示展演活动为主,在系统化、专题化传播非遗信息、设置传播议程上有所欠缺,微博更新周期较长,粉丝关注度和转发量不高。

(三)微信

在微信里输入“新疆非物质文化遗产”字样,可以看见很多关于新疆非物质文化遗产的信息。第一类是政府主办的微信平台,发布有关本地的非遗信息,如:“最后一公里”“阿克苏零距离”“博州零距离”,等。第二类是院校和专业机构,发布有关新疆“非遗”的活动、科研成果、培训等方面的信息,如新疆艺术研究所的“新疆艺术研究所(新疆维吾尔自治区非物质文化遗产保护研究中心)”,石河子大学新疆非物质文化遗产研究中心的“新疆非物质文化遗产研究中心”。第三类是有传统媒体背景的微信公众号,发布一些关于新疆“非遗”方面的活动消息,一般为时时新闻,如新疆经济报社的“西域周末”,新疆人民广播电台的“新疆人民广播电台直播新疆”。第四类是演艺公司或旅游公司等,发布有关非遗的演出、展览、旅游、产品方面的信息,如“丝路发现”、“新疆兵团旅游咨询”,等。还有一些传承人或从事新疆非物质文化遗产工作的个人微信号,发布有关新疆“非遗”的相关信息。

缺乏“非遗”特色的微信公众号,多为综合类,在内容上发布信息多与节庆活动、工作内容、会议培训有关,缺少系统性、连续性的内容,在形式上多采用图文结合的传统方式。由于微信传播的秘密性、碎片化和即时性,这种零散的“非遗”信息很容易被淹没和遗忘。

三、新疆非物质文化遗产的发展传播方案

根据中国互联网络信息中心(CNNIC)在京发布《第39次中国互联网络发展状况统计报告》,截至2016年12月,新疆网民突破千万规模,达到1296万人,普及率达54.9%,在全国各省区排名第10位,进入全国先进地区行列。[5]新疆的非物质文化遗产受传播范围和地域性影响较为明显,其独特的文化艺术价值难以体现,很难发挥其应有的经济价值。无论是传统媒体还是网络媒体,在新疆的非物质文化遗产的报道上都不够深入,新媒体传播尚处在探索阶段,导致“非遗”信息不能吸引受众,引起广泛关注。“新媒体凭借储存、搜索、传播的低成本优势,”“通过广泛运用数字化、网络化技术,整合各种文化资源,不断创新文化内容,提高新业态的原创能力,增强产品的文化内涵和品牌影响力。”[6]网络信息技术的发展,虚拟现实技术的兴起,文化创意产业的需求,促使“非遗”的传播打破瓶颈,实现跨时间、空间的信息储存、共享和互动。

(一)建设非遗特色新媒体传播体系

1.建立“非遗”特色网站

在政府主导的非遗专业网站上建立一个涉及新疆“非遗”各类别的数字资源库,一方面为长久有效保护传承新疆非物质文化遗产提供平台,另一方面便于研究者、传承人、“非遗”爱好者等不同的人群进行查阅和学习。构建互动交流平台,有效收集受众反馈信息,不断完善平台建设。设置“非遗”服务窗口,有关“非遗”的申报流程、传承人的评定办法、培训班的举办、大型活动的通知等等,为新疆“非遗”答疑解惑的同时,更好地服务群众。拥有传统媒体背景的网站在完善已经设立的“非遗”板块、专题的基础上,增加较有深度的新闻报道,开展与受众的“非遗”线上线下的展示交流活动,让“非遗”“活起来”,让传承人走动起来,让“非遗”融入百姓生活。科研院校在平台中不断发挥引领“非遗”研究全方位发展的作用,不仅要充分展示已有的研究成果,同时要把国内外“非遗”研究的新思路、新方法、新理念及时传播和应用,加强与陆地以及海上丝绸之路沿线城市的互动交流,在“一带一路”战略下带动新疆“非遗”走出去。各类“非遗”网站之间建立友情链接,全方位立体式地对新疆“非遗”进行展示宣传。同时,在网站上建立不同语言、语种的入口,满足不同受众的访问需求的同时扩大传播范围,惠及更多人群。

2.建立非遗特色的微博

微博的时效性、互动性强,地域性特征明显。舆论的意见领袖在微博信息传播过程中扮演重要角色。在微博多中心的一对多传播和网状链接的裂变式传播中,建立具有新疆“非遗”特色的微博,结合每期不同的“非遗”话题为粉丝设置议程,通过粉丝的讨论,普及新疆“非遗”知识,让广大受众了解新疆,热爱新疆。以传统节日为契机,或以热点话题引发“非遗”讨论,根据粉丝的反馈调整议题,引发关注,达到宣传引导的目的。

3.建立非遗特色微信

“2016年,我国网民的互联网应用中微信的使用率最高,达到79.6%,微信朋友圈的使用率达85.8%。”[7]微信与手机、QQ等终端绑定,一旦用户关注或订阅“非遗”官方微信,将成为真实可靠的粉丝。公众号在朋友圈中发送点对点式的信息,能够及时精准地将非遗信息传达,针对性强且用户的信任度高。可以定期推出针对不同人群的“非遗”数字杂志、小视频、纪录片等特色板块,在重大节庆或民俗活动时,推出互动版块,让受众在参与中感受新疆“非遗”的魅力。如制作有关新疆“非遗”的微电影,微动画,连载新疆“非遗”的纪录片,“非遗”系列的漫画绘本可以转化为电子杂志的形式进行连载,使非物质文化遗产以更加活泼多样的形式传播,更利于年轻的受众接受。通过微信受众喜闻乐见的形式,在朋友圈中引发“非遗”热。

(二)基于虚拟现实技术的平台

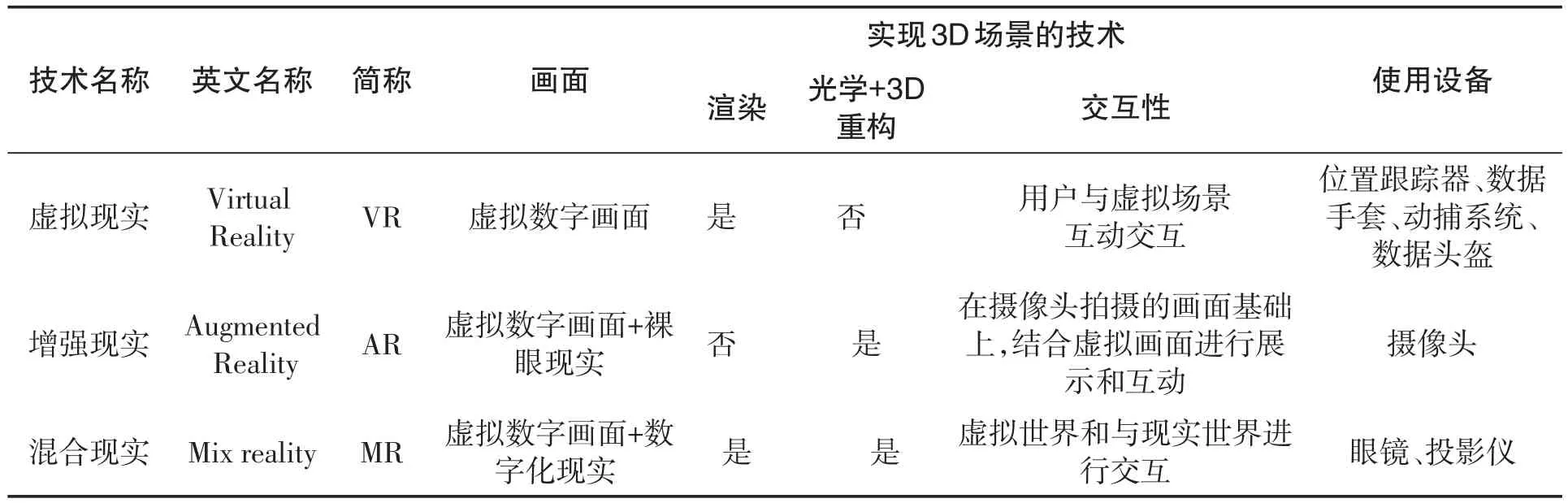

“虚拟现实技术(Virtual Reality,简称VR)最早起源于20世纪50年代的美国,是以多感性、沉浸性、交互性和构想性为基本特征的计算机高级人机界面。它综合利用了计算机图形学、仿真技术、多媒体技术、人工智能技术、计算机网络技术、并行处理技术和多传感器技术,模拟人的视觉、听觉、触觉等感官功能,使人能够沉浸在计算机生成的虚拟境界中,并能够通过语言、手势自然的方式与之进行实时交互,创建了一种适人化的多维信息空间。”[8]虚拟现实技术不断推陈出新,继VR技术后,又出现了AR技术和MR技术(表3)。

表3 VR、AR、MR的区别[9]

虚拟现实技术在“非遗”创新发展传播上具有巨大优势。第一,虚拟现实技术模拟的交互空间能够实现真实生活的再现。通过虚拟设备,疆内外受众在家就可以全方位、立体式置身于所喜爱的新疆的传统歌舞艺术中,演员的手势、脚步、表情等清楚逼真地呈现在体验者面前,通过虚拟技术可以实现体验者与舞蹈演员的互动。新疆的“非遗”美食不再停留在《新疆味道》的二维画面,美食飘香,色泽诱人,受众可以充分调动视觉、嗅觉去看、去闻。这种身临其境的体验更能给人直观的感受,能够使受众对“非遗”产生浓厚的兴趣,对于有效保护新疆的非物质文化遗产,扩大新疆“非遗”的传播面,增加影响力具有现实意义。第二,建立网上的“非遗”模拟数据库。虚拟现实技术打破了传统的“非遗”保护和传承方式,把新疆“非遗”各门类的项目制作成集图、文、声音的模拟数据库,详细完整地记录不同门类项目在民俗背景下的文化空间中所呈现出的该项目的发展历史、传承状态、传承过程、相关信仰等等,记录传承人的艺术特色、表演技巧、工艺特色等,这种虚拟数字化的保护方式更有助于保护“非遗”活态化的文化空间,实现真实世界的再现,无论是传承人的学习还是研究者的科研都能够通过这个立体、直观的数据库来实现。第三,在完整保护“非遗”的同时,真正做到弘扬与发展并存。虚拟现实技术不仅能够对当下文化空间内的“非遗”实现再现,并且可以依据历史、考古等文献资料最大限度的模拟还原某个时代文化空间内的“非遗”,对于传承、保护和研究“非遗”具有重大意义。与此同时,通过这项技术还可以开发“非遗”衍生品。如利用虚拟技术开发“非遗”游戏、电影、动漫、旅游等等。

(三)积极发展文化创意产业

文化产业是科技产业、信息产业、是新兴产业。[10]《第39次中国互联网络发展状况统计报告》显示,整体网民的年龄结构在20—39岁之间,学生群体规模巨大,新疆网民人群在企业、个体经营者、政府单位、学生和自由职业者最集中。[11]将新疆非物质文化遗产项目与新疆经济发展相融合,在网络数字化的大背景下,积极发展文化创意产业,将新疆非物质文化遗产独有的民族元素巧妙地应用于动漫、游戏等青年群体青睐的产业中,突出受众体验,利用数字电视、多媒体手机、互联网等传播平台,打造具有新疆特色的文化创意产业。

动漫在青年群体中具有广泛的影响力,优秀的动漫会展现正能量的主题,传达努力、团结的重要性[12]。通过青少年喜闻乐见的形式在潜移默化中把富含正能量的世界观、价值观传递给正在塑造期的青少年。新疆本土的“非遗”动画《少年英雄——江格尔》走出了国门,让更多的人了解新疆,了解“非遗”。2016年国家艺术基金项目“史诗儿童剧《江格尔之英雄诞生》”在全疆巡演,收到热烈反响。由中国科学院自动化研究所科学艺术中心创作、制作,由中共新疆维吾尔自治区党委宣传部、宁波市委宣传部、宁波民和影视动画股份有限公司联合出品的《少年阿凡提》于2012年4月在央视少儿频道首播,平均收视率2.06%,最高收视率3.91%,并在全国25个省市电台播出。这些成功的“非遗”动漫证明了“非遗”动漫在文化产业市场上的发展空间较大。

“中国游戏的最早记载可以追溯至公元前三千年,许多游戏无论是从内容、形式、道具,还是游戏的运行机制,都融入了许多中国传统文化与思想。”“文化规则和游戏规则的相似性能够为传承与复兴非物质传统文化提供解决思路。”互联网时代,“数码游戏具备其他媒介不可比拟的教育性、虚拟性、交互性、社交属性、目标与激励系统等有利于非物质文化遗产传承的媒体特性。”[13]“截至2016年12月,我国网络游戏用户规模达4.17亿,占整体网民的57%,”[14]开发“非遗”游戏,是向中青年群体有效传播非物质文化遗产的新型方式。网络游戏玩家在反复练习游戏规则和技能时,既能够体验游戏的趣味,更能够习得游戏预设的“非遗”知识,让玩家在兴奋与好奇中去探索、感受与学习。在游戏中,可以充分展示各民族的居住方式、生活习惯、民族服饰、宗教信仰、节庆活动等等,玩家既享受了游戏的快乐,也增加了对新疆非物质文化遗产的了解。依托虚拟现实技术构建的网络游戏,凭借其身临其境的感官优势能够产生强烈的吸引力。如可以将《玛纳斯》《江格尔》《格萨尔》等民间文学做成网络游戏,将英雄为保护家园与外敌浴血奋战的故事写入游戏,英雄个人设计体现本民族风格和特色,英雄受伤使用传统医药,在重要的节庆时举办民俗活动,设置动漫人物的节庆祭祀、歌舞表演、竞技等活动,让玩家在游戏中学习传统文化,了解民风民俗,传承民族精神。

此外,在发展文化创意产业时,可以让非遗传承人与各行各业的专家、设计师等进行对话,激发彼此的灵感,努力创造出“非遗”新的发展活力、传承能力,找到非遗保护、非遗实践的新方法、新模式。如2017年7月,浙江省举办的“青出于蓝——传统染织技艺桐乡论坛”,正是非遗传承人和设计师等专业人士进行的首次对话实践。新疆非物质文化遗产在传承和发展中可以借鉴已取得的有益成果,引导和推动“非遗”有新意、有创意、有效益。

四、总结

新疆非物质文化遗产历史厚重,弥足珍贵,是各族人民劳动、智慧和创造力的结晶,其中包含着中华民族优良的传统和价值观念,是中华文化的重要组成部分。保护、传承、创新发展非物质文化遗产是传承中华文脉、培育时代精神、建设美好家园,坚定文化自信,推动社会主义文化繁荣兴盛,提升文化创新创造活力的必然要求。在尊重新疆非物质文化遗产原生态文化空间和文化精髓的前提下,运用网络信息技术进行创新发展,让“非遗”融入现代生活,成为群众的“精神食粮”,成为经济发展的新动力。

[1]杨青山,罗梅.非物质文化遗产的新媒体传播价值分析[J].传媒,2016,(6):78-80.

[2]郜玉金,任洪涛.新疆非物质文化遗产网络传播制约因素及对策分析[J].新闻传播,2013,(1):16.

[3]郜玉金.新疆非物质文化遗产数字化传播的现状、问题与对策[J].新疆大学学报,2013,(3):122.

[4]郜玉金,李彩霞.新疆非物质文化遗产网络传播现状调研[J].新疆大学学报,2013,(5):86-87.

[5][7][11][13][14]中国互联网络信息中心.第39次中国互联网络发展状况统计报告[EB/OL].http://www.cnnic.net.cn/hlwfzyj/hlwxzbg/hlwtjbg/201701/t20170122_66437.htm,2017-3.

[7]赵海龙.新媒体视角下非物质文化遗产发展研究[J].新闻知识,2014,(9):64.

[8]胡亚西.虚拟现实技术在非物质文化遗产保护中的应用[J].江西社会科学,2012,(8):197.

[8]怎么区分VR、AR、MR与全息技术、裸眼3D?[EB/OL].http://sanwen.net/a/bbxepoo.html,2016-08-26.

[9]李淑环.城市进程中的回族非物质文化遗产保护[J].昌吉学院学报,2011,(1):8.

[11]程雪红.新疆本土动漫“动”起来[EB/OL].http://news.ts.cn/content/2014-09/15/content_10518863.htm,2014-9-15.

[12]王宏昆.数码游戏与非物质文化遗产传承[J].青年记者,2014,(12):38-41.

C124

A

1671-6469(2017)-06-0071-07

2017-10-15

段玉超(1985-),女,新疆哈密人,新疆艺术研究所,研究方向:新疆非物质文化遗产保护。