新疆非物质文化遗产资源的优势转化与开发

2017-12-13李玲玲

李玲玲

(新疆艺术研究所·新疆非物质文化遗产保护研究中心 新疆 乌鲁木齐 830000)

新疆非物质文化遗产资源的优势转化与开发

李玲玲

(新疆艺术研究所·新疆非物质文化遗产保护研究中心 新疆 乌鲁木齐 830000)

新疆的非物质文化遗产作为珍贵的文化资源,如进行科学的转化和合理的开发,可以解决新疆社会、经济、政治等方面的部分现实需求。通过对新疆非物质文化遗产名录类别、民族、区域三个指标的数据梳理,可以直观地看出目前新疆非遗资源的存量和特点,进而分析出新疆非遗资源的优势所在,以及对应的优势转化与开发途径。

新疆;非物质文化遗产;资源优势

新疆的非物质文化遗产体量大、品类全、特色强,是一笔至真至贵的资源,具有天然的优势。“一带一路”倡议给新疆带来了千载难逢的历史机遇,在这一倡议下,对新疆非遗的资源优势进行科学转化和合理开发,对维护新疆的社会稳定和长治久安、促进经济体制改革与发展具有很强的现实意义。

中国是联合国非物质文化遗产保护缔约国,在联合国教科文组织公布的“人类非物质文化遗产代表作名录”中,2005年,“新疆维吾尔木卡姆艺术”入选,2009年,“玛纳斯”入选,在联合国教科文组织公布的“急需保护的非物质文化遗产名录”中,2010年,“麦西热甫”入选,在全国来看,数量居前列。可以说,新疆的非物质文化遗产项目以其天然的禀赋和特殊的价值,受到国家亲切关注,也受到教科文组织的高度认可。

新疆已经建立起非遗的四级名录体系框架,即国家级非物质文化遗产名录、自治区级非物质文化遗产名录、地区(州、市)级非物质文化遗产名录、县级非物质文化遗产名录。文化部分别于2006年、2008年、2011年、2014年公布了四批国家级非物质文化遗产名录,共计1372项,其中新疆入选83项,占比6%。自治区分别于2006年、2008年、2011年和2014年公布了四批自治区级非物质文化遗产名录,共计293项。各地区(州、市)级非物质文化遗产名录项目和各县级非物质文化遗产名录的建设情况,各地有很大的差异,据不完全统计,目前有地区(州、市)级项目1289项,县级项目约2000项。

一、对新疆非遗资源相关指标的分析

本文以自治区级非物质文化遗产名录为主要参考资料,一是由于通过四批名录的积累,最具代表性的项目基本上已经获得审批,能够基本上反映出新疆非遗的资源状况。二是进入国家级和联合国教科文组织公布的名录较少,不够全面,而地(州、市)、县的各地名录建设情况各异,缺乏统一标准。

按照项目所属类别、传承民族、项目所在地等三个指标来分析新疆的非遗资源。

(一)所属类别

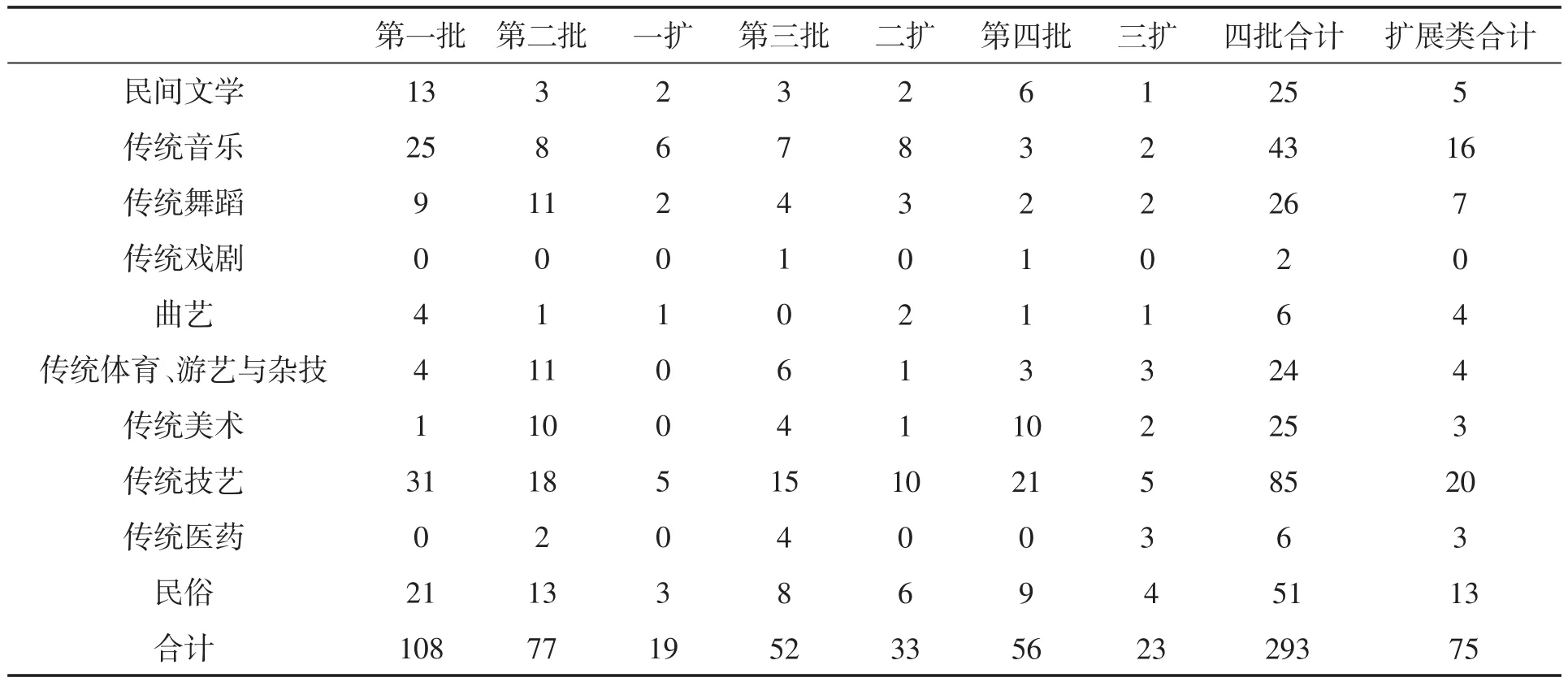

按照现有非遗名录的分类标准,分为:1.民间文学;2.传统音乐;3.传统舞蹈;4.传统戏剧;5.曲艺;6.传统体育;7.游艺与杂技、传统美术;8.传统技艺;9.传统医药;10.民俗,共计十个类别。新疆的非遗资源在这十个类别中都有涉及,但分布不均。数量最多的前三类是:传统技艺类(三批次85项,扩展20项)、民俗类(三批次51项,扩展13项)、传统音乐类(三批次43项,扩展16项),此外传统舞蹈类(三批次26项,扩展7项)、民间文学类(三批次25项,扩展5项)、传统美术类(三批次25项,扩展3项)、传统体育、游艺与杂技(三批次24项,扩展4项)等项目数量也较多。数量最少的三类是:传统戏剧类(三批次2项,扩展0项)、曲艺类(三批次6项,扩展4项)、传统医药类(三批次6项,扩展3项)。

特点:1.传统技艺类项目数量也较多,可细分为生活技能、美化生活、饮食技艺及其他。这类项目都是各民族在与自然作斗争以及追求更美好生活过程中积累的经验,并世代相传,有不少传统技艺类的项目在今天仍旧与日常生活紧密相关,无可替代。2.歌舞类项目数量多,且特点鲜明。新疆素有歌舞之乡的美誉,有很多民族都是以能歌善舞著称,在非遗中也明显反映出这一点。3.新疆有不少跨界的非遗项目,也就是说,既有A类属性,又有B类属性,甚至有C类属性,为了归类方便,在名录中,按照其最主要的属性进行归类。如《玛纳斯》,因其以唱为表达形式,故有传统音乐的属性;又因演唱者可一人分饰多角色来演绎,故有传统戏剧属性;但因其用语言来描述精彩的故事,且可作文学上的修饰和调整,并以此作为不同版本的主要区别,故而文学属性最突出,划分在民间文学的类别中。这样的例子还很多,如“库车维吾尔族民歌”,既有音乐性,又有文学性,划分在传统音乐类别中。“哈萨克族服饰”既有传统美术属性,又有传统技艺属性,又有民俗属性,在名录中归为民俗类。

表1 新疆非遗资源分类别统计表

(二)所属民族

新疆共有47个民族成份,其中世居民族有13个,分别为:维吾尔族897.67万人,占总人口的45.73%;汉族780.25万人,占39.75%;哈萨克族138.16万人,占7.04%;回族87.63万人,占4.46%;柯尔克孜族17.12万人,占0.87%;蒙古族16.96万人,占0.86%;塔吉克族4.35万人,锡伯族4.08万人,满族2.41万人,乌孜别克族1.42万人,俄罗斯族1.13万人,达斡尔族0.67万人,塔塔尔族0.47万人。其他少数民族共10.79万人。各民族以大杂居、小聚居的形态分布全疆。

从非遗项目所属民族来看,有如下特点:(1)主要分布在13个世居民族中。(2)维吾尔族最多,其中传统音乐20项,传统舞蹈15项,传统技艺43项,民俗13项。其次哈萨克族,传统音乐7项,传统技艺15项,传统音乐和传统美术7项。蒙古族传统音乐6项,传统技艺8项,民俗7项。(3)项目最少的三个民族是:满族(2项),达斡尔族(2项),塔塔尔族(3项)。(4)一般而言,大部分非遗项目在过去很长的时间里,都是由某一个民族创造、传承的,少有多个民族共同传承。而在新疆,跨界的项目比比皆是。吸纳外来文化和继承原有传统并不是矛盾的,二者所形成的张力对于创造新的文化起着非常重要的作用。[1]如:“花儿”是该项目在内地的名称,在新疆称为新疆“花儿”,主要以回族为主,但其他各民族在文化交流的过程中,也开始传唱。再如:《满族、锡伯族书法》,当今满族会书写满文的人寥寥无几,而西迁到新疆的锡伯族却将满族的文字传承了下来,并在满文的基础上略加改造形成今天的锡伯文。这种在传承的过程中,传承的主体民族逐渐发生转换的情况实属少见。(6)不同民族的非遗,天然的带有本民族的基因。如哈萨克族等游牧民族有很多和马相关的项目,如“哈萨克族马上竞技”“哈萨克族赛马”“蒙古族赛马”,等。维吾尔族有很多音乐、舞蹈类的项目,如“新疆维吾尔木卡姆艺术”“维吾尔族鼓吹乐”“维吾尔族民歌”“维吾尔族匹儿舞”“维吾尔族刀郎舞”,等。

表2 新疆非遗资源分民族统计表

(三)分布区域

新疆是我国面积最大的一个省区,面积166万平方千米,绿洲面积只占总面积的8%,“三山夹两盆“是新疆地势的形象概括。

地域性是非物质文化遗产的重要特征之一[2],(1)几乎所有的项目都分布在8%的绿洲上。(2)以天山山脉为界分为南北疆来看,数量相当。(3)不同片区非遗呈现区域性特点。如北疆有明显的文化特点,在非遗名录中也可以看出这一点。北疆的游牧民族在生活中积累了很多乳制品相关的技艺,如乳制品加工技艺(伊犁哈萨克自治州申报)、新疆蒙古族奶酒酿造技艺(布尔津县、和静县、博尔塔拉蒙古自治州申报),体现了草原文化的特点。而南疆以农业文化为特点,如:维吾尔族木质大门制作技艺(于田县文化馆申报)、土法榨油技艺(皮山县文物保护管理所申报)、维吾尔族模制法土陶烧制技艺(阿克陶县申报)等项目,是在定居的基础上衍生出的。(4)项目与各地的自然条件密切相关。在阿勒泰地区,气候寒冷,这里有一些因特殊气候原因而产生的项目,如:哈萨克族马皮滑雪板制作技艺(阿勒泰市申报),马拉雪橇制作技艺(布尔津县冲乎尔镇马拉雪橇协会申报)。再如:吐鲁番夏季气温高、昼夜温差大,那里的葡萄闻名于世,对葡萄的再加工也有一套独特的技术,葡萄干晾制技艺(吐鲁番市文化馆申报)。(5)汉民族的非遗项目,多分布在北疆,蒙古族、哈萨克族、锡伯族、回族、俄罗斯族等在北疆的项目更多,维吾尔族、塔吉克族、柯尔克孜族的项目多在南疆。(6)新疆不乏非遗项目同时在内地传承,甚至还有一些项目是跨国分布的。如“木卡姆”分为不同版本在新疆各地流传,同时,在西亚、中亚、南亚、北非19个国家和地区也有流传。《玛纳斯》在我国主要分布在克孜勒苏柯尔克孜自治州,而在国门之外的吉尔吉斯斯坦也被广泛传唱。

表3 新疆非遗资源分区域统计表

二、新疆非遗资源优势分析

(一)总量丰富、内容多元

非物质文化遗产资源往往不能界定为属于某一个人,而是作为一个整体归所在区域的群体公共占有,属于典型的公共资源。[3]新疆由于复杂的历史、广阔的疆域、众多的民族、多样的自然条件等原因,各级非物质文化遗产名录入选的项目总数在全国都属前列,且内容涉及到多个民族生活的方方面面,丰富多彩。这对于保持文化多样性来说,是非常珍贵的资源。文化是一个民族的基因,不可复制,不可再生,正确的观点应该是,既认同自己的文化,又尊重别人的文化,求同存异,共同发展。在新疆,保护和传承好各民族的优秀非遗项目,对加强民族团结,增进文化自信,促进社会稳定,以及带动经济发展,有着重大的现实意义。

(二)特色、稀缺资源存在

新疆有一些非遗项目在内地也有存在,但更多的非遗项目具有新疆特色,如以维吾尔族为代表的新疆歌舞,各少数民族的刺绣、人口较少民族的非遗项目等,这些项目在全国罕见,或新疆仅存。这些非遗资源,对新疆而言,弥足珍贵,需要悉心呵护,对于全国乃至世界来说,新疆因为这些特色、稀缺的非遗资源,显得更加神秘,具有巨大的召唤力和无形的价值。

(三)开发空间广阔

新疆的非遗资源总体开发程度低,这也意味着,有大量的空间可以用来施展,充分借鉴内地已有的开发模式,结合新疆的实际,可将非遗与餐饮、旅游、文创嫁接,引导基金、税收优惠等政策跟进,以新疆的非遗为IP进行开发,让当地居民成为受益人。文化消费已逐渐成为人民群众追求生活质量的新标志,我国居民对文化消费越来越看重,与此同时,文化消费还具有广阔的拓展空间和巨大的潜在市场。

(四)区位优势

新疆历史上是古丝绸之路的必经之地,出现在丝绸之路各地的文化,或经部族迁移(包括战争),或依靠商队传播至东西方各地,同时又不断接受着各种不同的文化,促进了当地文明的发展。今天的新疆作为丝绸之路经济带“核心区”,具有不可替代的区位优势。新疆与中亚多个国家接壤,在宗教、文化、风俗等方面与中亚有着密切联系,有一些跨国存在的非遗项目和文化现象,同时新疆作为我国34个省级行政区域的一份子,与兄弟省份有着血肉联系,新疆的一些非遗项目与内地共有或得到内地的认可。在“一带一路”倡议下,新疆应及时抓住这种区位优势,探索非遗满足新疆现实需求的新途径。

三、新疆非遗资源优势转换途径

(一)博物馆、图书馆模式

从历史的发展规律来看,注定有一批又一批的非遗逐渐退出人们的生活,这是不可违背的规律。对于那些失去了生命力,和当代人们的审美不符合,或能被更科学的方式替代的非遗项目而言,我们要做的是抢救性的记录,真实地、客观地、尽可能全面地收集这些项目资料,以科学的保存手段保存下来,将资料留存在博物馆、图书馆等地,供后人查阅,或许将来能遇到与现代文化结合的契机,或许只能用以研究和追忆。

(二)旅游资源开发模式

新疆独特的风光每年吸引着大量的游客,这些游客在欣赏自然风光的同时,对新疆的文化也兴趣浓厚。全国大约有70%的人没来过新疆,新疆的旅游市场大有可为。目前,市场配置文化资源的作用没有充分发挥,大量文化资源没有得到有效利用[4],随着市场基础设施和管理体系的不断完善,旅游逐渐成为标准化的商品进行出售,非标的个人定制也逐渐盛行,新疆的非遗可以与旅游嫁接,进行开发。

(三)民俗节庆开发模式

民俗节庆活动是一个开放的文化空间,参与人数众多,社会影响面大,几乎所有的非遗都可以在特定的民俗活动中进行。利用民俗节庆活动将相关的非遗项目组合起来,在活动中真实再现中华民族的优秀传统文化,建立文化归属感,培养主动传承非遗的意愿,增强非遗在民众中的生命力,才能传承的更久远。

(四)数字化开发模式

借助数字化信息获取与处理技术是对非物质文化遗产的一种较新型保护方法。利用虚拟的空间来存储非遗的资料,并开发检索、计算功能,让大数据为我们提供更准确的参考信息。此外,新疆的非遗不乏能与动漫、网游结合的项目,如以蒙古族英雄史诗《江格尔》为原型拍摄的动画片就是很好的尝试,这方面的尝试在今后还应加大力度。

[1]刘魁立.论全球化背景下的中国非物质文化遗产保护[J].河南社会科学,2007,(1).

[2]蔡丰明.中国非物质文化遗产的文化特征及其当代价值[M].太原:山西人民出版社,2004.

[3]乔晓光.活态文化——中国非物质文化遗产初探[M].太原:山西人民出版社,2004.

[4]王生发.把文化资源优势转化为文化产业强势[N].人民日报,2015-03-19(07).

F127

A

1671-6469(2017)-06-0066-05

2017-06-29

李玲玲(1983-),女,新疆乌鲁木齐人,新疆维吾尔自治区艺术研究所(新疆维吾尔自治区非物质文化遗产保护研究中心)馆员,研究方向:非物质文化遗产保护。