稻壳基生物炭对千屈菜不同类型底泥细菌群落结构的影响

2017-12-06何小丽崔心红

何小丽,朱 义,张 帅,张 群,崔心红*

(1.上海市园林科学规划研究院,上海 200232; 2.上海城市困难立地绿化工程技术研究中心,上海 200232)

稻壳基生物炭对千屈菜不同类型底泥细菌群落结构的影响

何小丽1,2,朱 义1,2,张 帅1,2,张 群1,2,崔心红1,2*

(1.上海市园林科学规划研究院,上海 200232; 2.上海城市困难立地绿化工程技术研究中心,上海 200232)

在完全淹水条件下,利用桶栽实验,研究了不同添加量稻壳基生物炭对不同营养水平底泥细菌群落结构的影响,生物炭用量按质量比设置0%、2.5%、5%、10%和20% 5个水平。结果表明,3种类型底泥中,生物炭的添加促进了中营养底泥细菌数量的增加,其他两种类型底泥细菌总量有所降低;3种类型底泥中,酸杆菌门、放线菌门丰度依次降低,其中生物炭促使低营养底泥蓝菌门数量的增加;生物炭施入低营养和中营养底泥后对千屈菜生长有一定促进作用,但差异不显著,高营养底泥施入生物炭后对千屈菜生长产生明显抑制作用。

千屈菜; 稻壳基生物炭; 底泥; 细菌

生物炭(biochar)是指在低氧或厌氧的条件中,将含碳量丰富的生物质在相对较低的温度(<700 ℃)下热解得到的一种碳质材料[1-2],其具有碱性、微孔结构丰富、比表面积大、吸附力强等特点[3-5],在土壤改良、受污染环境修复等方面都展现出较大潜力,成为近年来的研究热点[6-7]。在土壤改良方面,相关学者通过盆栽实验[8-9],探讨了生物炭对土壤养分状况和作物生长的影响,以期提高土壤养分的有效性,增加植物吸收养分的效率,达到增产的目的。在环境修复方面,由于生物炭有着强大的吸附能力,可有效吸附水体中的氮、磷及有机物,并将其固持于底泥中,而将其作为底泥覆盖材料,以达到原位修复富营养水体和污染底泥的目的[10-11]。

当前随着城市化进程的加快,城市湿地逐步萎缩,结构和功能遭到严重破坏,城市湿地的恢复与重建,是促进城市环境可持续发展的重要手段[12],水生植物兼具生态和景观功能,水生植被的恢复往往成为城市湿地生态系统恢复的前提,对底泥进行适当改良,营造适宜的环境条件,是生态恢复的必要手段[13]。然而关于生物炭对不同营养底泥和水生植物生长影响的研究较少。本研究通过模拟实验,分析了不同生物炭添加量对不同营养水平底泥细菌群落结构的影响,通过微生物水平的变化特征来进一步验证生物炭促进植物生长、改善底泥营养状况和环境修复的功能,为其在受损湿地中植被恢复与环境修复中的应用提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 材料

试验所用千屈菜扦插苗全部来源于上海市园林科学规划研究院水生植物资源圃及上海植物园内的千屈菜幼嫩枝条。2015年9月初多次从上海市园林科学规划研究院水生植物资源圃及上海植物园内剪取茎秆基本一致且没有虫害的千屈菜嫩枝,带回实验室。去除千屈菜嫩枝的全部叶片,并分剪成20 cm长的一段,然后将分剪的千屈菜段插入上海市园林科学规划研究院水生植物资源圃大棚内的扦插池中。

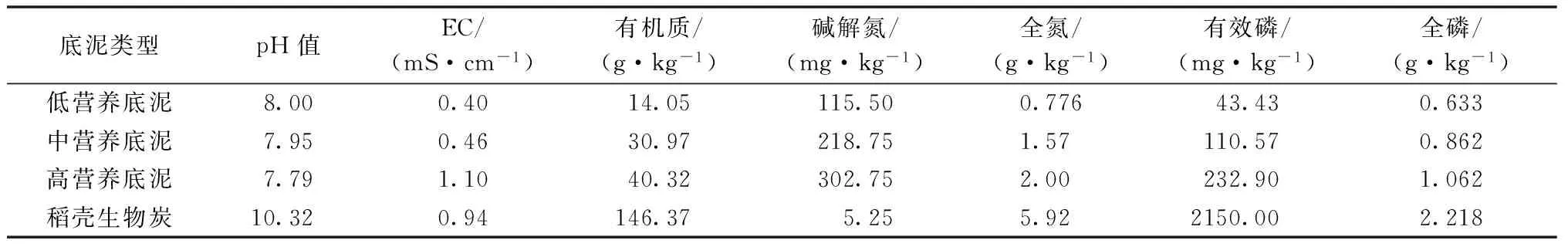

底泥类型分别为低营养(LT)、中营养(MT)、高营养(HT)3种(表1),其中低营养型取自上海市园林科学规划研究院水生资源圃内底泥;高营养型取自上海市园林科学规划研究院河道内采集的新鲜底泥,待其自然风干,期间捡取底泥中肉眼可见的动植物残体、结核(铁、锰)、石块等杂质。最后将所有土样碾碎过3目筛,制备实验所需栽植土类型,以备实验所用;中营养型为低营养类型与高营养类型按照1∶1混合后制得。选用自然风干后的稻壳基生物炭。

表1 底泥及稻壳基生物炭特征

1.2 方法

1.2.1 处理设计

将稻壳基生物炭分别按照2.5%、5.0%、10%、20%的质量比与低营养底泥、中营养底泥、高营养底泥混合,设空白对照,分别得到LT0~LT4、MT0~MT4、HT0~HT4包括空白在内的12个处理,配置底泥稳定1 d后栽植千屈菜幼苗,每桶栽3株,栽后继续加自来水至种植基质以上水深5 cm,每个试验处理设置3个重复。试验周期为2015年10月下旬至2016年3月下旬,2016年3月下旬采样测试。

1.2.2 土壤细菌总量测定

准确称取土壤样品10 g,加入含90 mL生理盐水并装有玻璃珠的三角瓶中混匀作为原液。原液依次按照10-1、10-2、10-3……浓度梯度进行倍比稀释,分别接种于含有1.5%琼脂粉的牛肉膏蛋白胨培养基上,28 ℃倒置培养48 h后,计算平板菌落数。

1.2.3 基因组DNA提取、细菌宏基因组16S rDNA测序及OTU生物学聚类分析

以OMEGA土壤提取试剂盒进行基因组DNA提取;利用Qubit2.0 DNA检测试剂盒对基因组DNA精确定量,以确定PCR反应应加入的DNA量。PCR所用的引物已经融合了Miseq测序平台的V3~V4通用引物:341F引物:5’-CCCTACACG ACGCTCTTCCGATCTG, CCTACGGGNGGCWGCAG-3’;805R引物5’-GACTGGAGTTCCTTGGCACCCG AGAATTCCAGACTACH VGGGTATCTAATCC-3’。扩增体系和程序见文献[9]。基于OTU聚类分析,将多条序列根据其序列之间的距离来进行聚类,后根据序列之间的相似性作为域值分成操作分类单元(OTU)。

1.3 数据处理

采用Excel 2007进行数据整理和作图,SPSS 19.0进行方差分析。

2 结果与分析

2.1 生物炭对不同底泥类型细菌总量的影响

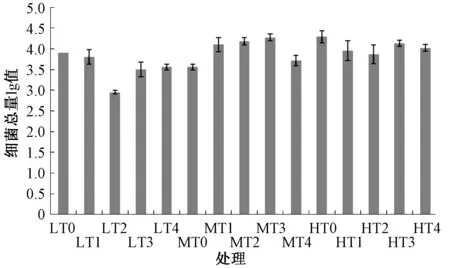

由图1可以看出,生物炭的添加促进了中营养底泥的细菌总量,对低营养底泥(LT0~LT4)和高营养底泥(HT0~HT4)细菌总量没有促进作用,反而出现较弱的抑制作用。

图1 不同处理底泥的细菌总量

2.2 生物炭对不同类型底泥细菌多样性的影响

由表2可以看出,低营养和中营养底泥细菌多样性高于高营养底泥,对于中营养底泥来说,生物炭的添加导致底泥细菌多样性有所降低,生物炭对其他两种营养底泥细菌多样性影响较小。

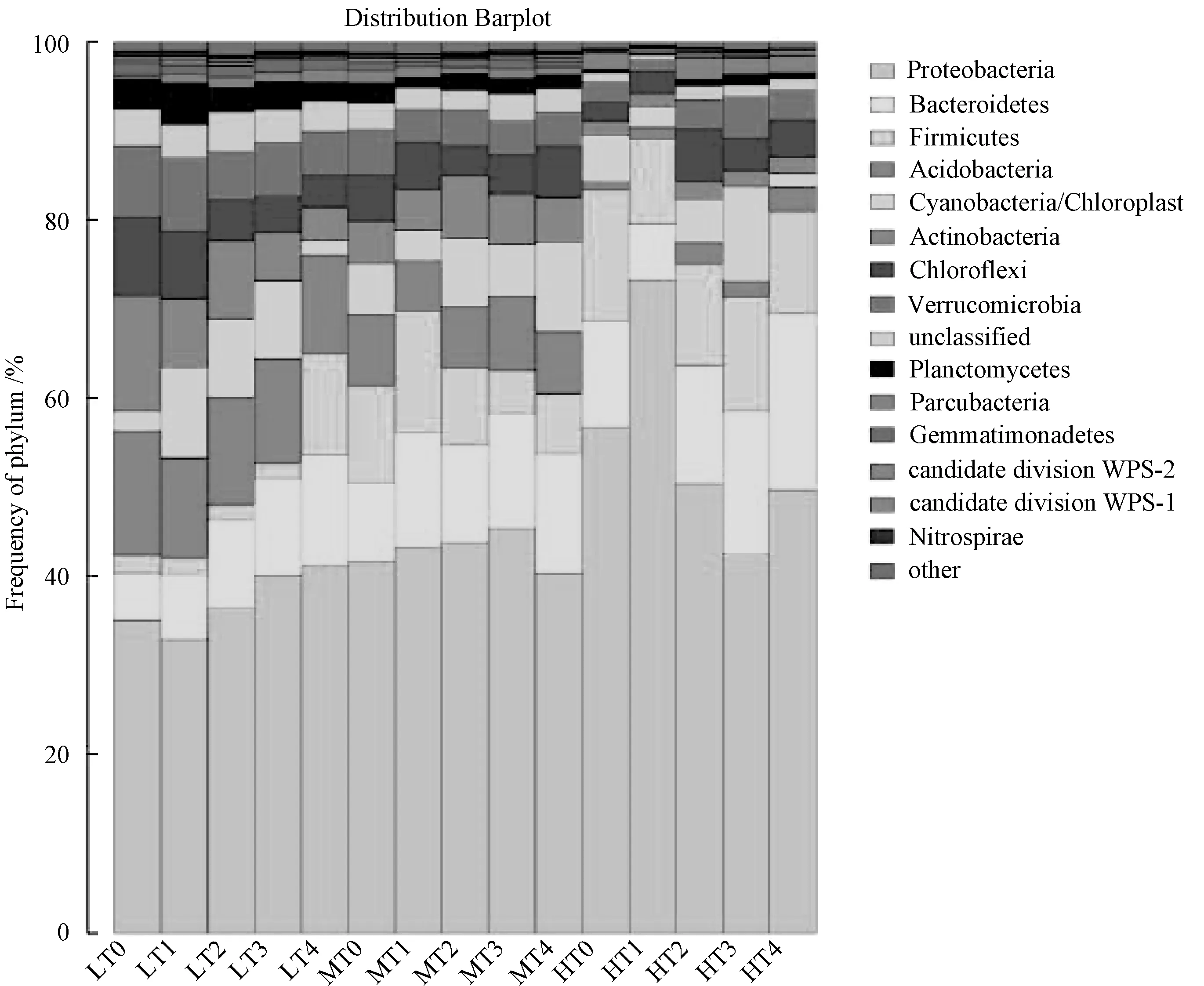

由phylum水平菌群分布(图2)可以看出,稻壳基生物炭的添加影响了千屈菜栽培介质中细菌群落结构组成。由空白可以看出,3种类型栽培介质(LT0、MT0、HT0)的细菌群落结构存在差异,低营养(LT0)、中营养(MT0)的酸杆菌门(Acidobacteria)、放线菌门(Actinobacteria)较高营养(HT0)丰度高,但高营养(HTO)、中营养(MT0)中的厚壁菌门(Firmicutes)较低营养(LT0)丰度高。其中生物炭对栽培介质类型为河道底泥(HT0~HT4)的细菌群落结构类型影响较大,低浓度(2.5%)生物炭添加促进其变形菌门(Proteobacteria)的增殖,高浓度(5%、10%、20%)生物炭的添加抑制了变形菌门细菌的增殖。低营养底泥中,生物炭的添加促进了土壤蓝菌门(Cyanobacteria)丰度的增加,但生物炭的浓度对蓝菌门(Cyanobacteria)丰度增加影响不明显,蓝细菌的增加,有助于其通过光合产物积累增加土壤有机质,从而促进湿生植物的生长,但20%生物炭浓度抑制蓝菌门细菌生长。总体来说,生物炭的添加对中营养底泥(MT0~MT4)细菌群落结构影响较小,对低营养(LT0~LT4)和高营养底泥(HT0~HT4)细菌群落结构影响较大。

表2 不同类型底泥的细菌多样性

图2 Phylum水平的菌群分布

2.3 不同营养底泥下千屈菜生长特征变化

独立样本T检验(Samples T test)分析及单因素方差分析(One-Way ANOVA)表明,LT系列千屈菜各项生长指标与空白组LT0相比,不存在显著性差异,各实验组间萌芽指标有显著性差异,其他各项指标也没有显著差异,萌芽数与地下部生物量随稻壳生物炭施入量的增加呈上升趋势;MT系列千屈菜各项生长指标与空白组MT0相比,也没有显著性差异,各实验组间不存在显著性差异;HT系列千屈菜各项生长指标与空白组HT0相比,株高增长量、萌芽存在显著性差异,且随稻壳生物炭的施入呈下降趋势,生物量与空白组相比不存在显著性差异,但低于空白组,各实验组间不存在显著性差异,表明HT处理施入稻壳生物炭以后对千屈菜的生长有抑制作用。比较3种不同底泥下千屈菜的各项指标,MT处理千屈菜生长状况最好,LT处理施入稻壳生物炭以后促进了千屈菜生长,HT处理施入稻壳生物炭以后抑制了千屈菜的生长。

3 小结与讨论

通过对不同底泥细菌群落结构分析及千屈菜生长统计结果表明,低营养底泥在添加生物炭之后,底泥中有机质增加,同时蓝菌门(Cyanobacteria)数量增加更进一步促进低营养底泥中有机质的积累,从而促进千屈菜生长。中营养底泥中,生物炭的添加显著促进细菌总量的增殖,加速底泥中各种营养元素的转化,从而促进千屈菜的良好生长。高营养底泥由于本身就含有很高的有机质成分,生物炭的添加,抑制了高营养底泥细菌的活性,从而导致细菌总量有所降低,但细菌多样性变化差异不明显,高营养底泥与其他两种类型底泥相比,酸杆菌门(Acidobacteria)、放线菌门(Actinobacteria)等功能菌群显著减少,高营养底泥中千屈菜生长受到抑制。因此,生物炭在用于水生环境底泥改良中,应对底泥基本性质进行调查分析,宜选用中低营养底泥进行施用。此外,应结合不同种类生物炭、底泥营养元素变化特征、不同湿生植物种类进行进一步的综合分析评价。

[1] ANTAL M J, GRØNLI M. The art, science, and technology of charcoal production[J]. Industrial & Engineering Chemistry Research, 2003, 42 (8): 1619-1640.

[2] XU G,LV Y C, SUN J N, et al. Recent advances in biochar applications in agricultural soils: benefits and environmental implications[J]. Clean-Soil, Air, Water, 2012, 40 (10): 1093-1098.

[3] 陈温福,张伟明,孟军,等.生物炭应用技术研究[J].中国工程科学,2011, 13 (2): 83-89.

[4] KIMETU J M, LEHMANN J, KRULL E, et al. Stability and stabilisation of biochar and green manure in soil with different organic carbon contents[J].Australian Journal of Soil Research, 2010, 48 (7): 577-585.

[5] STEINER C, GLASER B, TEIXEIRA W G, et al. Nitrogen retention and plant uptake on a highly weathered central Amazonian Ferralsol amended with compost and charcoal[J]. Journal of Plant Nutrition & Soil Science, 2008, 171 (6): 893-899.

[6] 李力,刘娅,陆宇超,等. 生物炭的环境效应及其应用的研究进展[J].环境化学,2011, 30 (8): 1411-1421.

[7] GERARD C, ORJAN G, BUCHELI T D, et al. Extensive sorption of organic compounds to black carbon, coal, and kerogen in sediments and soils: mechanisms and consequences for distribution, bioaccumulation, and biodegradation[J]. Environmental Science & Technology, 2005, 39 (18): 6881-6895.

[8] 陈心想,何绪生,张雯,等. 生物炭对不同土壤化学性质、小麦和糜子产量的影响[J].生态学报,2013, 33 (20): 6534-6542.

[9] 李冬,陈蕾,夏阳,等. 生物炭改良剂对小白菜生长及低质土壤氮磷利用的影响[J].环境科学学报,2004, 34(9): 2384-2391.

[10] 李扬,李峰民,张修稳,等. 生物炭覆盖对底泥污染物释放的影响[J].环境科学,2013, 34 (8):3071-3078.

[11] 曹群,李丙堂,朱双燕,等. 生物炭原位修复富营养化水体的试验研究[J].环境科学与技术,2014 (7):92-96.

[12] 于敬磊,鞠美庭,邵超峰. 城市湿地管理与恢复[J].湿地科学与管理,2007, 3 (1):36-39.

[13] 岑慧贤,王树功.生态恢复与重建[J].环境科学进展,1999 (6):110-115.

(责任编辑:张 韵)

2017-09-16

上海市科委科技创新行动计划(14DZ1206002);上海市理化和市容管理局科技基金(B150204);上海市质量技术监督局科技基金(B150204)

何小丽(1983—),女,安徽芜湖人,工程师,硕士,从事土壤微生物研究工作,E-mail:xiaoliheshnu@163.com。

崔心红(1965—),男,湖北秭归人,教授级高级工程师,博士,从事植物生态学工作,E-mail:kysxinhongcui@163.com。

文献著录格式:何小丽,朱义,张帅,等. 稻壳基生物炭对千屈菜不同类型底泥细菌群落结构的影响[J].浙江农业科学,2017,58(11):1940-1943.

10.16178/j.issn.0528-9017.20171125

X32

A

0528-9017(2017)11-1940-04