长期施肥条件下余姚市稻田基础地力变化

2017-12-06韩红煊胡铁军

周 飞,韩红煊,胡铁军,张 锋

(余姚市农业技术推广服务总站,浙江 余姚 315400)

长期施肥条件下余姚市稻田基础地力变化

周 飞,韩红煊,胡铁军,张 锋

(余姚市农业技术推广服务总站,浙江 余姚 315400)

以余姚市3个水稻连作定位试验点为研究对象,以不施肥处理的水稻产量表征其基础地力,以不施肥与常规施肥处理条件下水稻产量的比值作为基础地力贡献率,分析基础地力和基础地力贡献率的变化。结果表明:试验点早、晚稻基础地力均呈下降趋势,稻田多年基础地力贡献率均值为60%,且亦呈下降趋势。不施肥试验区早晚稻的产量与基础地力贡献率呈线性关系。

余姚; 施肥; 基础地力

长期定位试验不仅能连续测定土壤生产力对施肥的响应,还可以对土壤生产力的稳定性进行预测,进而提出合理的施肥模式,对提高土壤生产力具有重要意义[1-2]。耕地基础地力贡献率是指在常规的生产水平下,不施肥区的作物产量与常规施肥区作物产量的比值,它是农田土壤养分供给力的一种量化评价指标。本研究拟以余姚市3个长期施肥试验点为试验区,以3个试验点不施肥区的作物产量表征基础地力,分析连续施肥条件下试验点地力的变化趋势,及稻田基础地力贡献率与水稻产量的关系,旨在为区域水稻生产提供一定的理论参考。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

长期定位试验开始于2010年,试验点位于余姚市水稻主产区,试验点小区面积66.7 m2,其中施肥处理与农户施肥习惯一致。本研究选择的3个长期施肥试验点的基本情况如下:试验点1(SQS)位于三七市镇,吴山青紫泥田,海拔3.0 m,地下水位0.5 m,积温5 913 ℃,无霜期230 d,排灌能力中等,pH值5.07,有机质含量41.1 g·kg-1,全氮含量4.1 g·kg-1,有效磷含量3.53 mg·kg-1,速效钾含量110 mg·kg-1;试验点2(MZ)位于马渚镇,黄斑田,海拔4.5 m,地下水位0.7 m,积温5 913 ℃,无霜期230 d,排灌能力强,pH值6.04,有机质含量29.1 g·kg-1,全氮含量1.8 g·kg-1,有效磷含量9.25 mg·kg-1,速效钾含量102 mg·kg-1;试验点3(SM)位于泗门镇,粉泥田,海拔4.5 m,地下水位0.7 m,积温5 913 ℃,无霜期230 d,排灌能力强,pH值5.89,有机质含量43.7 g·kg-1,全氮含量2.3 g·kg-1,有效磷含量17.4 mg·kg-1,速效钾含量88.5 mg·kg-1。

本文选取2010—2016年研究区不施肥和常规施肥的水稻产量进行测算。试验点种植制度为双季稻,施行冬闲。

1.2 数据分析

土壤基础地力贡献率=不施肥处理作物产量/常规施肥处理作物产量×100[3]。

所有数据在Excel 2007平台上进行整理、分析和作图。

2 结果与分析

2.1 土壤基础地力变化

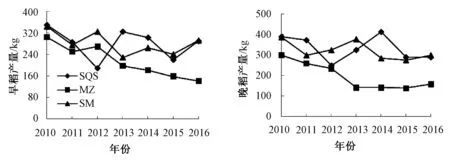

以不施肥处理的水稻产量表示栽培水稻的土壤基础地力。由图1可知,试验点不施肥处理早稻产量随试验时间推移呈下降趋势,年平均667 m2产量下降14.9 kg,其中MZ试验点的下降速率最大,年均667 m2产量下降27.3 kg。晚稻产量也同样呈波浪式下降趋势,年平均667 m2产量下降16.8 kg,同样以MZ试验点下降速率最大,年均667 m2产量下降27.1 kg,这与MZ试验点有机质、全氮含量较低有关。总体来看,3个试验点在不施肥条件下水稻产量均呈下降趋势,表明土壤基础地力不断下降,早晚稻产量的下降速率基本相当,其中SQS、SM点早稻产量下降速率小于晚稻,MZ点早、晚稻产量下降速率相近。

图1 不施肥处理条件下的早晚稻每667 m2产量变化

2.2 基础地力贡献率变化

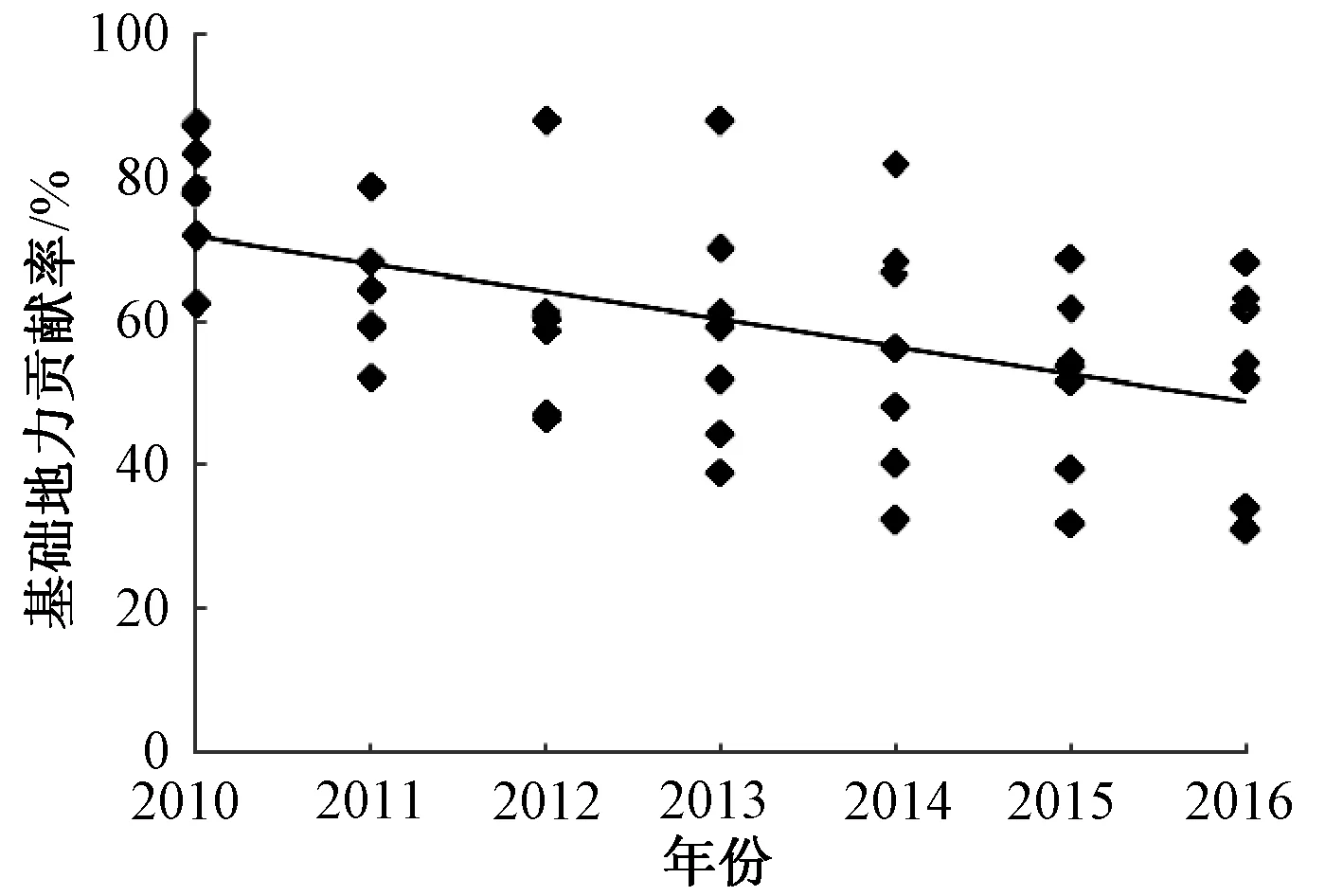

绘制试验点2010—2016年早、晚稻基础地力贡献率散点图(图2)。可以看出,水稻多年平均基础地力贡献率随时间推移有下降趋势,多年均值为60%,与黄欠如等[4]认为的长期施肥条件下红壤水稻土的基础地力贡献率为46%~72%的结果一致。具体来说,各试验点历年地力贡献率的均值在43%~69%,SQS、MZ和SM试验点早、晚稻的平均基础地力贡献率分别是66%、63%,49%、43%和69%、54%。

图2 基础地力贡献率变化

2.3 基础地力贡献率与不施肥处理水稻产量的关系

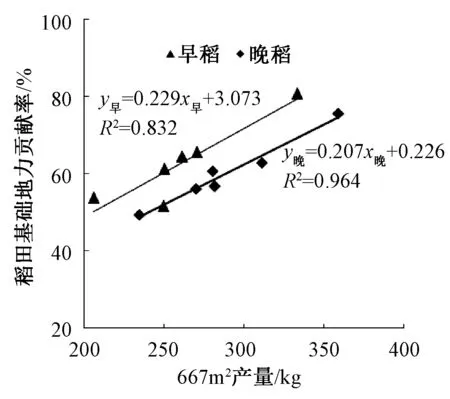

选择2010—2015年试验数据,分析试验点不施肥处理早、晚稻平均产量与其基础地力贡献率的关系。可以看出,基础地力贡献率(y)与早、晚稻产量(x)呈明显的线性关系,拟合的线性回归方程分别为:

y早=0.229x早+3.073(R2=0.832);

y晚=0.207x晚+0.226(R2=0.964)。

由上述回归方程得到2016年度早、晚稻基础地力贡献率分别是58%和52%,2016年的实测数据结果分别为53%和50%,说明试验拟合的回归方程精度较好,基本能够预测试验点早、晚稻的地力贡献率(图3)。

图3 基础地力贡献率与不施肥处理水稻产量的关系

3 小结

本研究以余姚市3处开展长期定位试验的试验区为研究对象,结果显示,不施肥处理下,随时间推移,试验区水稻产量呈下降趋势,说明试验点的基础地力不断下降,2010—2016年基础地力贡献率平均为60%,且随时间推移亦呈现一定的下降趋势,不施肥试验区早、晚稻的产量与基础地力贡献率呈线性关系。

[1] 李忠芳, 张水清, 李慧,等. 长期施肥下我国水稻土基础地力变化趋势[J]. 植物营养与肥料学报, 2015, 21(6):1394-1402.

[2] 吴焕焕, 徐明岗, 吕家珑. 长期不同施肥条件下红壤水稻产量可持续性特征[J]. 西北农林科技大学学报(自然科学版), 2014, 42(7):163-168.

[3] 马常宝, 卢昌艾, 任意,等. 土壤地力和长期施肥对潮土区小麦和玉米产量演变趋势的影响[J]. 植物营养与肥料学报, 2012, 18(4):796-802.

[4] 黄欠如, 胡锋, 李辉信,等. 红壤性水稻土施肥的产量效应及与气候、地力的关系[J]. 土壤学报, 2006, 43(6):926-933.

(责任编辑:高 峻)

2017-09-05

宁波市农科教结合项目(2015NK28)

周 飞(1987—),男,安徽临泉人,农艺师,从事农技推广工作,E-mail:346467227@qq.com。

文献著录格式:周飞,韩红煊,胡铁军,等. 长期施肥条件下余姚市稻田基础地力变化[J].浙江农业科学,2017,58(11):1881-1882,1885.

10.16178/j.issn.0528-9017.20171104

S158

A

0528-9017(2017)11-1881-02