早期系统康复治疗对股骨远端骨折术后效果的影响分析

2017-11-10原永康王花明邹映慧成晋湘

张 君,原永康,王花明,邹映慧,成晋湘

(山西省运城市中心医院康复医学科,山西 运城 044000)

早期系统康复治疗对股骨远端骨折术后效果的影响分析

张 君,原永康,王花明,邹映慧,成晋湘

(山西省运城市中心医院康复医学科,山西 运城 044000)

目的分析早期系统康复治疗对股骨远端骨折术后效果的影响。方法随机选取2014年3月~2017年3月我院收治的行股骨远端骨折术后康复治疗的患者100例为研究对象,依据康复治疗模式的差异将患者分为两组各50例。即第一组患者实施常规术后康复治疗,第二组患者实施早期系统康复治疗,比较两组患者治疗优良率、膝关节活动度(ROM)、术后不良反应。结果第一组患者康复治疗优良率为74.00%,第二组患者康复治疗优良率为96.00%,即两组患者康复治疗优良率对比中,差异具有统计学意义(P<0.05)。第二组患者膝关节ROM明显优于第一组患者,即两组患者治疗后膝关节ROM对比中,差异具有统计学意义(P<0.05)。第一组患者术后不良反应为18.00%,第二组患者术后不良反应为2.00%,即两组患者术后不良反应对比中,差异具有统计学意义(P<0.05)。结论早期系统康复模式在股骨远端骨折术后患者治疗中,能够促进治疗优良率的提升,改善患者膝关节ROM,降低术后不良反应。故存在推广与应用价值。

早期系统康复治疗;股骨远端骨折;膝关节活动度

股骨远端骨折作为临床常见骨折类型,占据总股骨骨折4%,主要由暴击所致,损伤度相对较高,易增加患者致残率。目前,股骨远端骨折往往选择术式治疗手段,虽治疗效果现已达至理想状态,但因术后并发症的存在,必将会对患者预后恢复造成影响。而在此基础上,术后早期系统康复治疗模式的提出,以促进膝关节功能恢复和改善预后效果的优势,被医护人员和患者认可[1]。鉴于此,随机选取2014年3月~2017年3月我院收治的行股骨远端骨折术后康复治疗的患者100例为研究对象,分析早期系统康复治疗对股骨远端骨折术后效果的影响。详细报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2014年3月~2017年3月我院收治的行股骨远端骨折术后康复治疗的患者100例为研究对象,依据康复治疗模式的差异将患者分为两组各50例。第一组患者中,男性32例、女性18例;年龄区间在18~65岁,平均年龄为(41.5±23.5)岁;打砸伤7例、交通事故伤23例、坠落伤13例、其它伤7例;左侧骨折17例、右侧骨折21例、双侧骨折12例。第二组患者中,男性30例、女性20例;年龄区间在19~68岁,平均年龄为(43.5±34.5)岁;打砸伤9例、交通事故伤20例、坠落伤15例、其它伤6例;左侧骨折22例、右侧骨折18例、双侧骨折10例。两组患者在性别、年龄和致伤原因、骨折类型等资料对比中,差异不具有统计学意义(P>0.05)。

1.2 康复治疗

第一组:叮嘱患者绝对卧床静养;按照主治医师医嘱服药;选择抗血栓和抗感染治疗;按时翻身;由巡回护士协助患者做好日常膝关节锻炼,即被动髋和膝屈伸锻炼每日60 min,而被动运动机训练应每日1~2次,30min/次。

第二组:按照《骨折患者早期运动康复安全性评定量表》拟定患者术后早期系统康复治疗方案,即早期康复(术后1周)、中期康复(术后2~6周)、晚期康复(术后7~12周)。首先,早期康复。于术后24 h,对患者股四头肌、踝泵和腘绳肌予以收缩锻炼,日锻炼次数应在500~1000次;次日,借助持续被动运动机,完成患者髋膝踝等关节被动锻炼,日锻炼次数约为1~2次,每次1/2h,以患者无痛感和轻度疲乏状态为基准,逐层过渡至主动锻炼、抗阻锻炼。其次,中期康复。主要开展髋关节抗阻锻炼,即保持患者仰卧位,经患肢足踝处沙袋的绑扎,要求患者做好患肢屈伸运动,锻炼次数以每日8~10次最为适宜,每次锻炼10 min即可;而在收展抗阻锻炼中,应保持站立位,通过足踝处沙袋的捆扎,使以收展锻炼。最后,晚期康复。术后7周,应协助患者双拐直立行走,在无负重条件下,将步幅控制在20~30 cm,初期扶拐行走时间约为5 min~10 min,早中晚各1次,随后酌情延长行走时间和增加行走次数;以月为间隔,对患肢实施X线检查,且按照骨痂生长状态,拟定负重锻炼计划,即术后7周为1/4-1/3体质量负重、8周则为1/3~1/2体质量负重、10周为1/2-2/3体质量负重、12周则为4/5-100%体质量负重[2]。

2 结 果

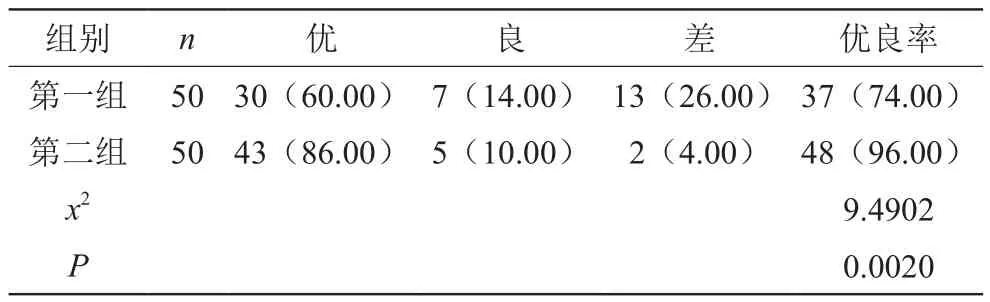

2.1 比较两组患者康复治疗优良率

第一组患者康复治疗优良率为74.00%,第二组患者康复治疗优良率为96.00%,即两组患者康复治疗优良率对比中,差异具有统计学意义(P<0.05),详见表1。

表1 比较两组患者康复治疗优良率 [n(%)]

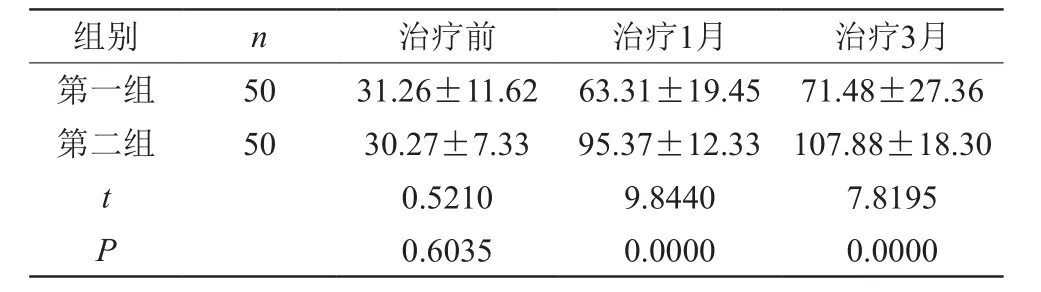

2.2 比较两组患者治疗前后膝关节ROM

治疗前,两组患者治疗前后膝关节ROM对比中,差异不具有统计学意义(P>0.05);治疗后,第二组患者膝关节ROM明显优于第一组患者,即两组患者治疗后膝关节ROM对比中,差异具有统计学意义(P<0.05),详见表2。

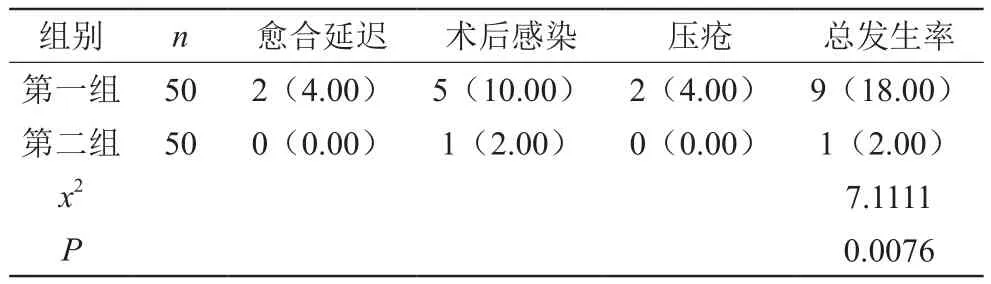

2.3 比较两组患者术后不良反应

第一组患者术后不良反应为18.00%,第二组患者术后不良反应为2.00%,即两组患者术后不良反应对比中,差异具有统计学意义(P<0.05),详见表3。

表2 比较两组患者治疗前后膝关节ROM(±s)

表2 比较两组患者治疗前后膝关节ROM(±s)

第一组5031.26±11.6263.31±19.4571.48±27.36第二组5030.27±7.3395.37±12.33107.88±18.30 t 0.52109.84407.8195 P 0.60350.00000.0000

表3 比较两组患者术后不良反应 [n(%)]

3 讨 论

骨折治疗与康复工作属于无法分割的整体,即功能康复作为治疗终点,其康复治疗工作的价值难以由任何治疗方法所取缔。股骨远端骨折主要经高能量损伤而致,多以不稳定性、粉碎性骨折为主,且尽早手术是患者术后康复治疗的关键。同时,股骨远端A型骨折由于未对关节面造成累及损伤,促使内固定术治疗成为该病救治的常见手段,因患者康复治疗安全性控制在70~90分,则应在无骨折移位的条件下,鼓励患者尽早开展主动运动锻炼;而在B型骨折患者中,因关节面受到轻度损伤,需在关节面恢复的前提下,对股骨力线与长度予以重建,其康复安全性为30~70分,运动康复治疗应酌情拟定,即可增加对早期系统康复治疗模式的运用;C型骨折即为关节面完全骨折,应以关节面解剖结构恢复为基准,重建股骨力线与长度,但该类患者康复安全性仅为20~40分,需在康复治疗中最大限度上选择早期系统康复锻炼,以此加快患者骨折愈合[3]。

综上,早期系统康复模式在股骨远端骨折术后患者治疗中,能够促进治疗优良率的提升,改善患者膝关节ROM,降低术后不良反应。故存在推广与应用价值。

[1] 黄淑明,兰树华,郑荣宗,等.股骨远端骨折术后伸直性膝关节僵硬的治疗及影响因素分析[J].中国骨与关节损伤杂志,2013,28(7):644-646.

[2] 陈坚样,成 立,陆文杰.LISS治疗股骨远端骨折疗效及膝关节功能影响因素分析[J].中国骨与关节损伤杂志,2014,29(4):341-343.

[3] 吴胜开.康复治疗对股骨远端骨折术后患者功能恢复及预后的影响[J].基层医学论坛,2016,20(7):917-918.

R687.3

B

ISSN.2095-8242.2017.055.10710.02

本文编辑:王雨辰