越南阮朝北部村社地名与《诗经》的关系

——以《同庆地舆志》为中心

2017-11-01陈继华

陈 继 华

(广东外语外贸大学 东方语言文化学院,广州 510420)

越南阮朝北部村社地名与《诗经》的关系

——以《同庆地舆志》为中心

陈 继 华

(广东外语外贸大学 东方语言文化学院,广州 510420)

越南阮朝地理总志《同庆地舆志》,记载了越南北部8 500多个村社地名,其中有130多个与《诗经》中的词语重合。这些“重合地名”可分为五种类型:与《诗经》篇名重合、与《诗经》典故重合、与中国独有的名物词语重合、含地名低频字、集中出现于《诗经》的一句或一节。各类重合地名与《诗经》的密切关联并非巧合。分析重合地名的社会历史成因,可以说地名“双轨制”是语言基础、推崇教化是直接动力、科举考试是制度基础、求雅是心理基础。阮朝北部村社地名是越南受中国文化深刻影响的一个典型例证。

越南阮朝;村社地名;《诗经》;《同庆地舆志》

由于特殊的地理和历史关系,中国文化对越南产生了全面而深刻的影响,越南北部地区尤为突出。对于中越历史文化的关联性,我国学界以往多关注政治制度、儒学、文学、宗教、饮食等领域[1]。而关于越南历史地名研究,有的辞书对一批古代地名的含义进行了解释[2];华林甫从县级以上政区通名及其渊源的角度分析了中国地名文化对越南的影响[3];孙衍峰对越南地名变动中的避讳因素进行了初步总结[4];郭声波等论述了越南第四次北属时期地名更改与政权更迭之间的关系[5]。不过,上述研究以县级及以上政区地名为主,目前还没有针对越南古代村社地名的研究。而越南学者研究地名时,又往往倾向于强调本土文化的特殊性,对越南地名中中越文化交流的印迹关注不够[6]。笔者通过对《同庆地舆志》所载越南阮朝北部村社地名的分析,发现其借《诗经》中词语为名的现象相当普遍,是有此文。

《同庆地舆志》,是越南阮朝时期国史馆编撰的地理总志,原稿完成于同庆元年至二年(1886—1887),越南汉喃研究院现存手抄本(编号:A537),2005年则由法国远东博古学院和越南汉喃研究院联合整理出版。越南阮朝本有31省,但同庆时南圻6省已落入法国手中,因此该书仅记载了北部和中部的25省。今天的越南北部地区,相当于同庆时期的河内、海阳、兴安、南定、广安、北宁、谅山、高平、兴化、太原、宣光、山西、宁平13省。该书每省一册,内容包括城池、兵、民、税、庙祠、风俗、产物、气候、山水、名胜、交通等项,而且附有各省、府、县的地图。在地名方面,该书的主要特点是以府、县为纲,详细记录了社、村、寨、坊、峒等的名称。

经统计,越南北部在阮朝同庆时期共有8 537个社、村、寨、坊(以下简称村社),其中有130多个的名称与《诗经》有关:一是地名与《诗经》中的双音节词完全重合,比如“雎鸠”“维藩”“金玉”等;二是地名与《诗经》中诗句缩略形成的双音节词重合,比如“槃涧”“桃夭”分别取自“考槃在涧”“桃之夭夭”;三是地名中只有一个字与《诗经》有关,比如“棠阴”取自《召南·甘棠》一诗、“泾清”取自《邶风·谷风》一诗。上述三种与《诗经》相关的地名可合称为“重合地名”。本文将总结这些重合地名的五个主要类型,并探讨各类重合地名与《诗经》词语的关联性及社会历史成因。

一、重合地名的主要类型

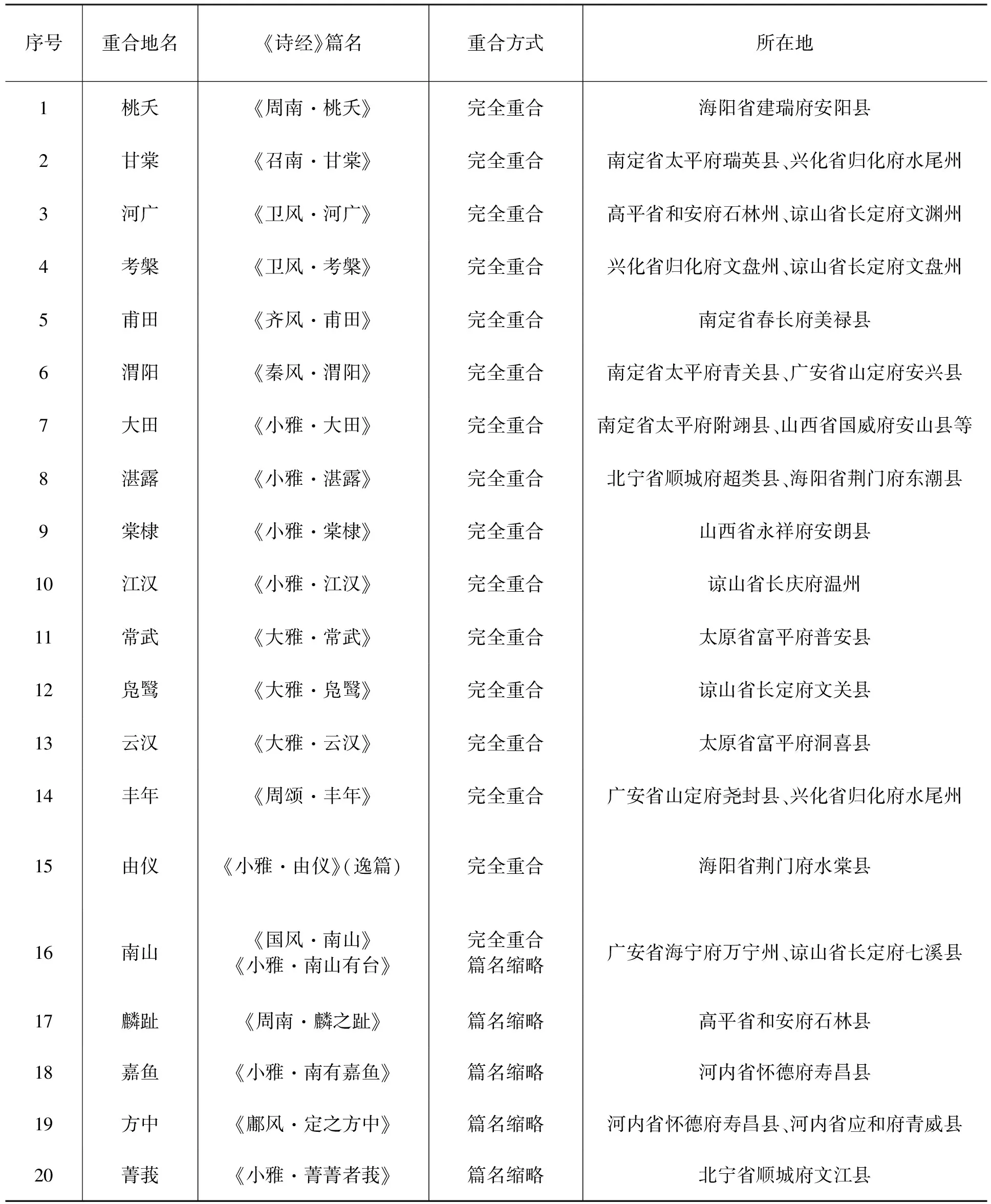

(一)重合地名为《诗经》篇名

《诗经》各篇,本无名字,后人遂从各篇的首句中提出一至数字作为篇名,其中两字篇名最多,均为首句中的双音节词或由首句中提出的两个字组成的双音节词。本类重合地名可分为两小类:第一类与《诗经》篇名完全相同,第二类由《诗经》篇名简化而成,具体见表1。

表1 与《诗经》篇名相重合的村社地名

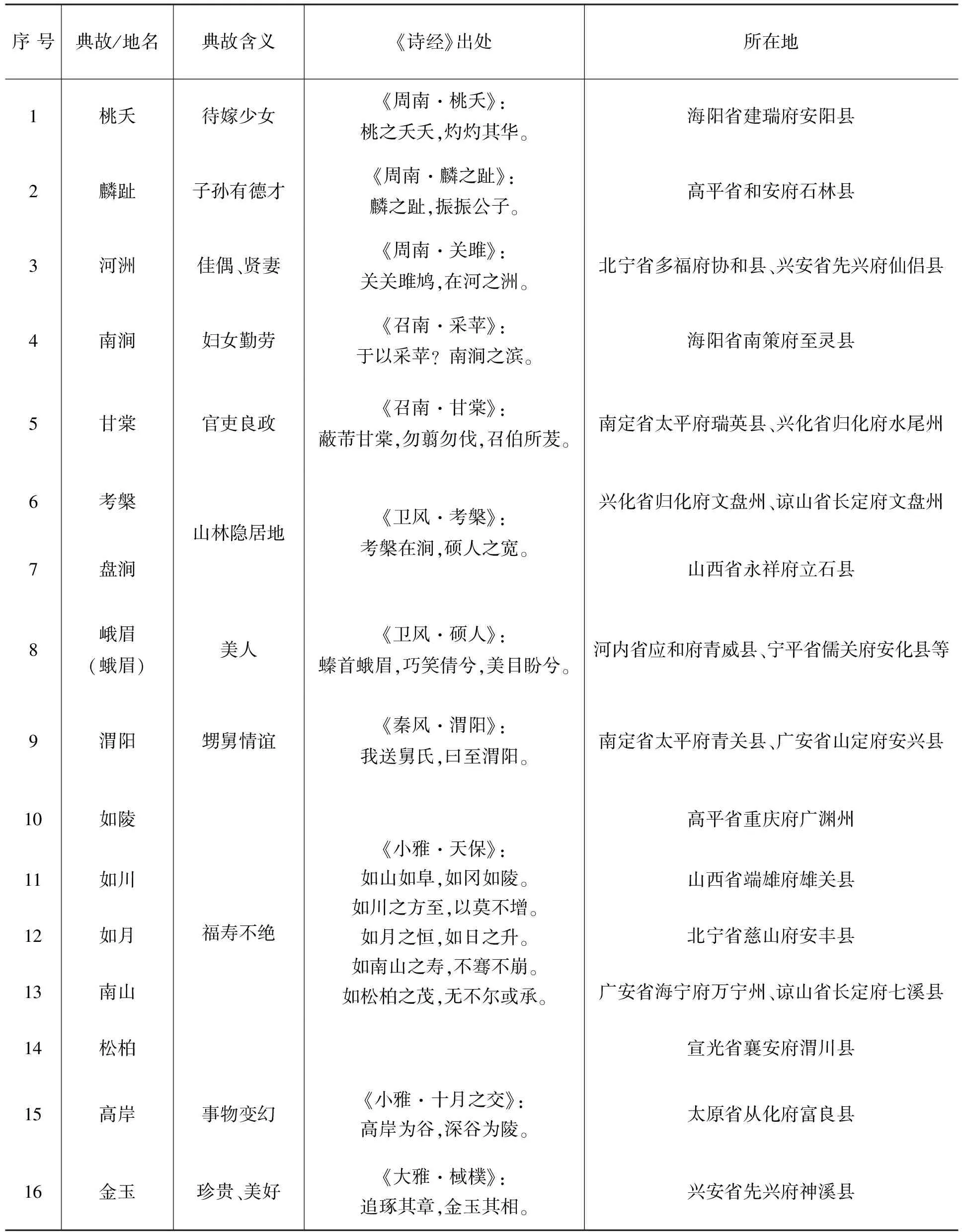

(二)重合地名源自《诗经》典故

越南古代文学作品大量引用中国文学典故,丁嘉庆主编的《越南文学典故》收录了阮攸、阮荐、阮丙谦、阮辉似、邓陈琨等越南古代著名文学家的喃字文学作品所使用的典故词语,其中不少源自《诗经》。《同庆地舆志》记载的村社地名中,有不少与《越南文学典故》所收录的源自《诗经》的典故词语相重合,具体见表2。

表2 与《越南文学典故》收录词语相重合的村社地名

除表2所列之外,还有一些重合地名也是源自《诗经》的典故,但未被《越南文学典故》所收录。比如“维藩”,出自《大雅·板》“价人维藩,大师维垣”一句,喻保卫疆土的责任;又如“云汉”,出自《大雅·云汉》“倬彼云汉,昭回于天”一句,喻帝王的美德;再如“出谷”“迁乔”,出自《小雅·伐木》“出自幽谷,迁于乔木”一句,指山林隐居之地。

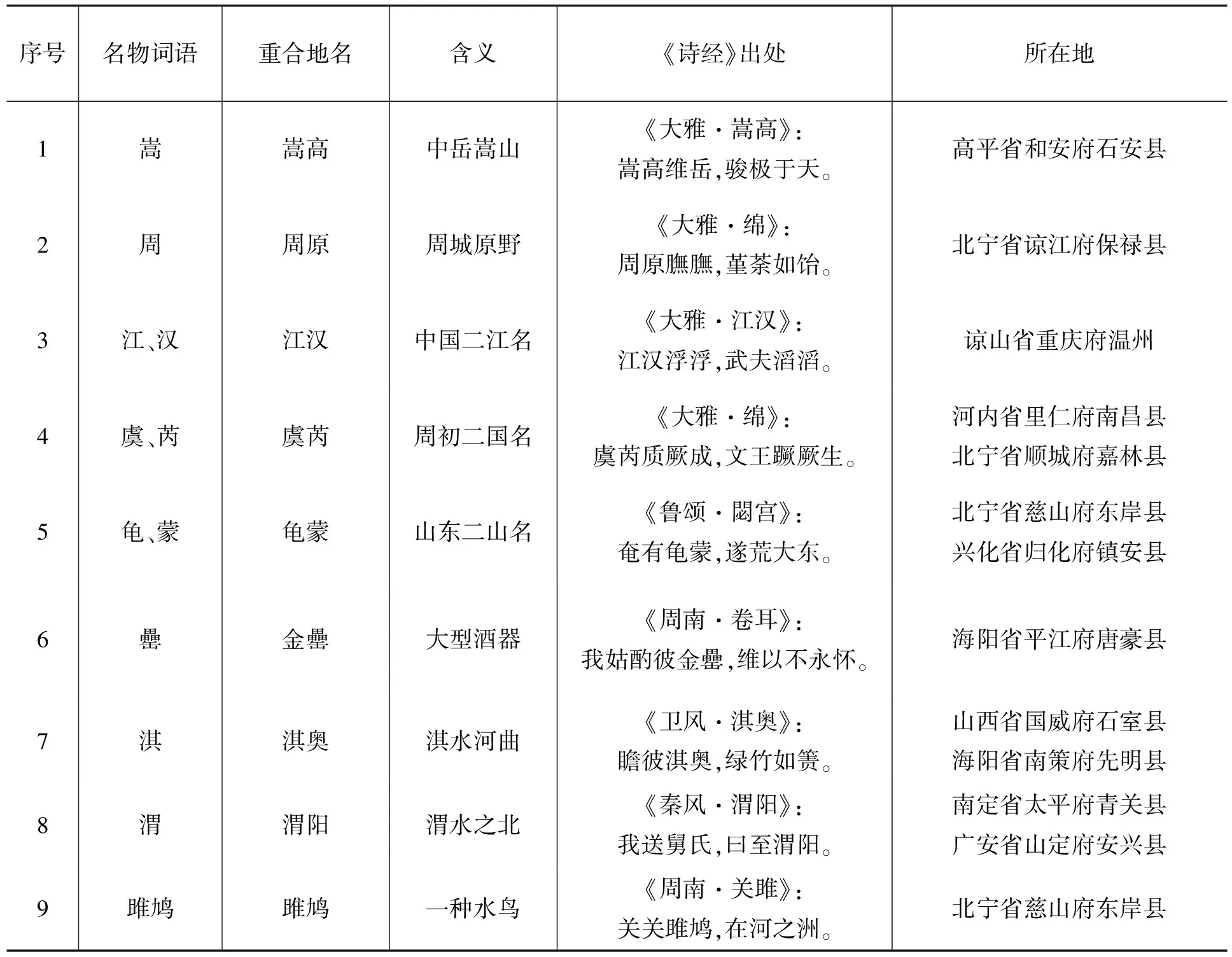

(三)重合地名含中国独有的名物词语

名物是“范围比较特定、特征比较具体的专名,也就是草木、鸟兽、虫鱼、车马、宫室、衣服、星宿、郡国、山川以及人的命名,相当于后来的生物、天文、地理、民俗、建筑等科学的术语”[7]。越南阮朝时期,北部村社地名含有一些中国独有的名物词语,包括山名、水名、动物名、国名及器物名等,具体见表3。

表3 含中国独有名物词语的村社地名

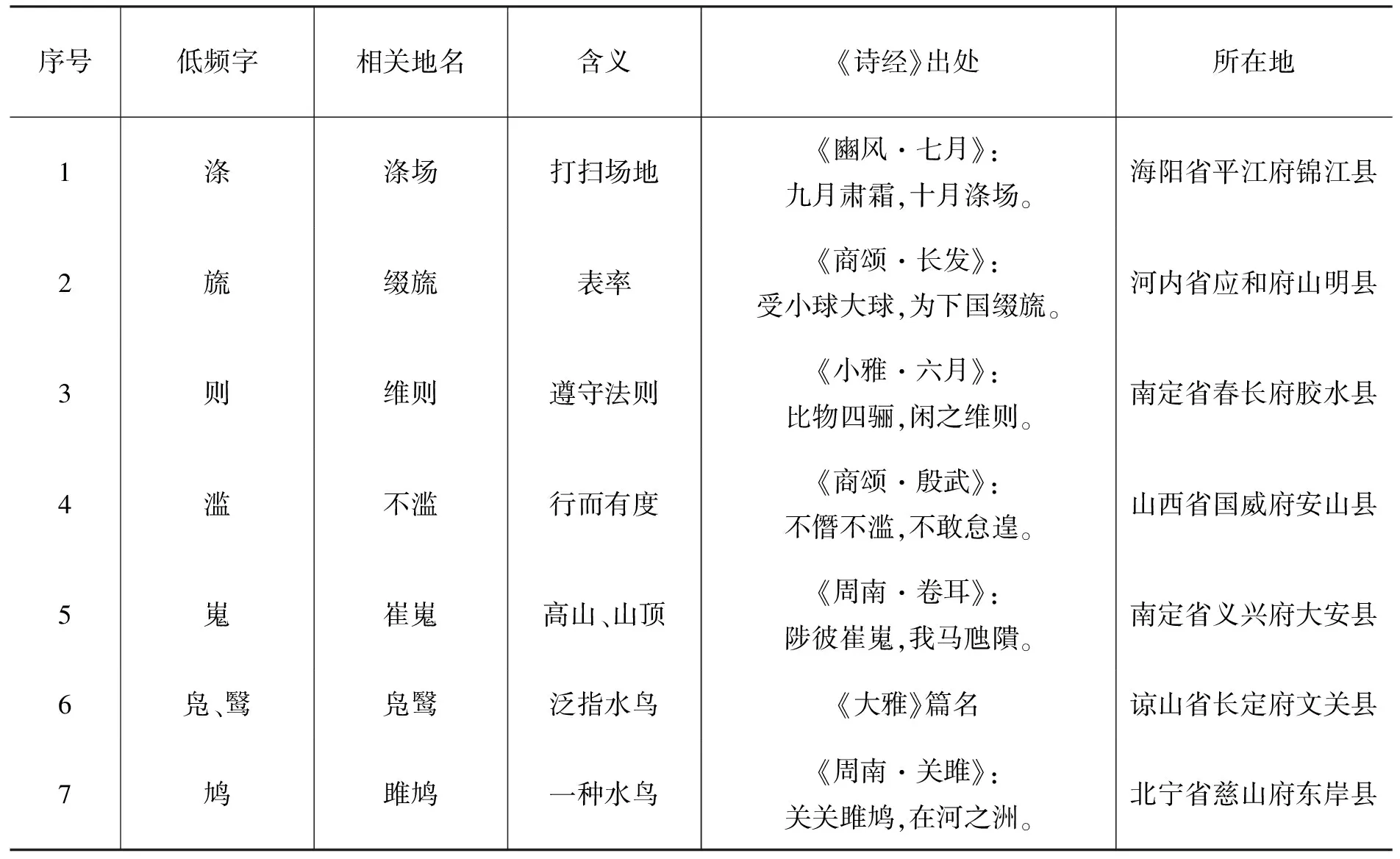

(四)重合地名含地名低频字

地名的命名、更名原则和特点决定,村社等小地名的用字具有显著的规律性,比如高频字多反映山水环境、美好愿望、物产、方位、大小等。同时也应看到,低频字同样能够在一定程度上揭示地名的特点。经统计,《同庆地舆志》记载的8 537个北部村社地名含近1 900个方块字,平均每个字出现频率约为4.5次。本文将出现频率≤3次的地名用字称为低频字,其中含有仅出现1次的低频字地名见下页表4。

出现2-3次的低频字及相应地名,有斯(万斯)、履(福履)、攸(攸同)、彤(彤管/彤云)、燠(安燠)、彝(秉彝)、嵩(嵩高)、虞(虞芮)等,这些也都能在《诗经》中找到出处。

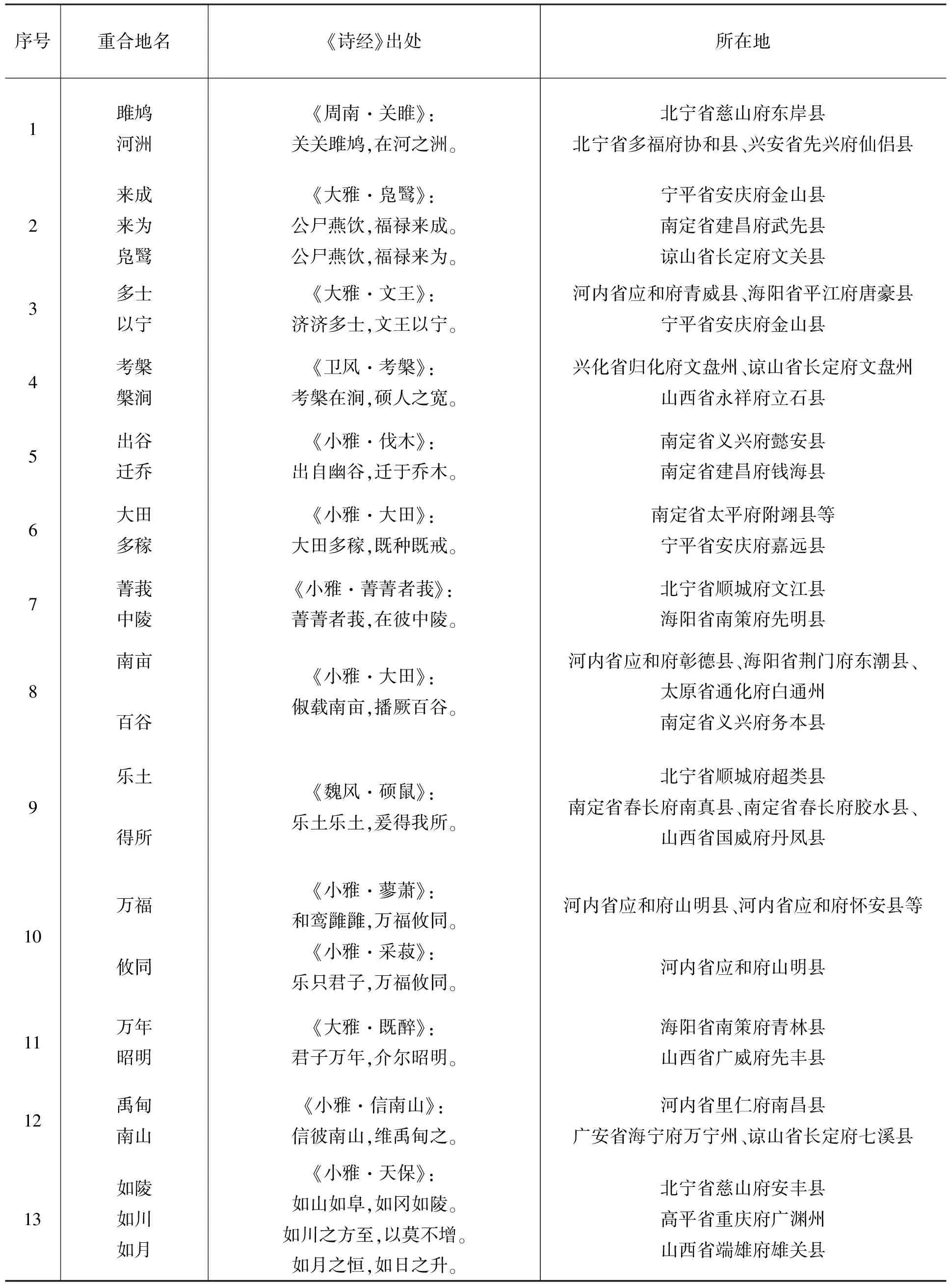

(五)重合地名之集中出现

《诗经》的基本句式是四言,间有二言至九言的各种句式。以四言为例,八字为一句,若干句为一节。经统计,2个或以上重合地名所含语词同时出现在《诗经》一句或一节中的现象不少,具体见后文表5。

表4 含有仅出现1次的低频字地名

二、对重合地名与《诗经》关联性的探讨

越南阮朝北部村社地名与《诗经》语词发生重合现象,仅表明两者之间可能存在关联性。要证明其确有关联性,就有必要根据上述各类重合地名的特点做进一步的分析。

(一)第一、第三两类重合地名与《诗经》的关联性

《诗经》是越南历代科举的主要题目来源之一,其篇名不仅是文字符号,还是与经学、科举密切相关的政治、文化符号。从11世纪李朝开设科举到后黎朝和阮朝,科举制度在越南日渐兴盛。四书五经在越南科举教育中的独尊地位决定,儒士对《诗经》必须烂熟于心,篇名更要做到信手拈来,因此第一类重合地名与《诗经》的关联性最为直接。

再看第三类重合地名。村社名称之所以借用雅名,原因就是命名者希望把它们的意象移植到地名中去,使地名具有雅名所蕴含的嘉义。意象移植是越南吸收中国文化最主要的方式之一。一种移植手法是为原有事物增添新的文化内涵。如越南四大古典名著之一《翘传》以“梅骨骼,雪精神”来称赞翠云、翠翘两姐妹的高雅、纯洁,就借用了中国文化赋予梅花和白雪的意象。一种手法则是借用本土文化中完全没有的事物,阮朝北部村社地名对中国名物词语的借用便是一个例子。该类重合地名所含中国独有的名物词语都具有明显的嘉义,比如“嵩高”与长寿有关,“周原”“虞芮”均体现出“法先王”的思想,古代大型礼器“金罍”代表着礼仪制度,“淇奥”则常用以称颂辅佐国政的人。而这些语词均源自《诗经》,与《诗经》的关联性也就直接可见。

(二)第二类重合地名与《诗经》的关联性

首先,典故的基本特点决定了该类重合地名与《诗经》有关联性。典故分为语典、事典和名典三类,共同特点是“离开源出语言环境就无法得到理解”,因为典故多由源出语言环境高度概括、缩略而成[8]。离开《诗经》这个语言环境,上述第二类重合地名或者失去嘉义,比如“南涧”“槃涧”“南山”“麟趾”等;或者难以解释,比如“考槃”“桃夭”“由仪”等;更不用说“万斯”“以宁”等语法结构比较特殊的地名。

其次,越南古代文学对《诗经》典故的借用可旁证该类重合地名与《诗经》有关联性。《诗经》不仅是中国文学典故的主要来源之一,还对越南古代文学产生了直接的影响。有越南学者指出,几乎所有喃字文学作品都留下了浓厚的《诗经》印迹,或者借意象而创作,或者借用整句,或者一句借用2-3个词语[9]。比如,陈芳湖主编的《〈金云翘传〉典故》一书,收录了《金云翘传》这部越南最著名的古典文学作品使用的110多个中国典故,其中就有一些源自《诗经》。

表5 集中出现的重合地名

再次,越南古代文人对《诗经》典故的熟练运用也表明该类重合地名与《诗经》有关联性。为便于学习《诗经》,越南人用国音对其进行了注解,并对其中的典故进行注释。自17世纪起,越南人翻译《诗经》进入高峰期,越南汉喃研究院现存8种、19个版本的《诗经》译本可见一斑[10]。此外,越南古代文人不仅通过汉越词直接借用典故词语,还使用越南语意译典故。比如,除“桃夭”“夭桃”外,《越南文学典故》一书还收录了3个越化的典故,意为“嫩桃花”“鲜桃花”及“桃花般的纯真”。同一个典故的变化形式越多,越表明越南古代儒士对这些词汇的嘉义与文化意象的接受程度越高,将其化作村社地名的可能性也就越大。再者,尽管越南古代文学中的喃字文学反映的是本土俗文化,在语言、内容上更加贴近普通民众,用典通常远少于越南人创作的汉字文学作品,但陶维英还是指出了中国典故在其中的重要地位:“在我国古代文学中,汉字作品完全仿照中国的体裁和思想,就连越语文章也深受中国影响……突出体现在骈偶、典故、题材等方面。”[11]以“九如”为例,《越南文学典故》的注释是:“九个‘如’,为臣子向皇帝献上的祝颂之辞。”[12]《小雅·天保》一诗连用九个“如”字,故称“九如”,汉语中还有“天保九如”这个成语。六八体喃诗《大南国史演歌》就使用了“九如”这个典故:“福颂九如绵延,进献图册誓表忠心。”

(三)第四、第五两类重合地名与《诗经》的关联性

第四类重合地名所含的低频字,本身没有嘉义或者嘉义不明显,其嘉义往往体现在双音节词语上,比如“秉彝”“福履”“不滥”“嵩高”“虞芮”等。还有的重合地名如果不将其与《诗经》联系起来,意思就难以解释,比如“涤场”“缀旒”“万斯”等。低频的特点意味着这些词语在越南及中国古代村社地名中很少见,很可能它们本非地名,而是由他处借用作地名。

关于第五类重合地名,可以“雎鸠”“河洲”两地名为例进行说明。“河洲”一名,由两个与河流有关的自然地理通名组成,且从《同庆地舆志》所附地图中可知北宁省的“河洲社”确实位于河边,似与《诗经》中的词语属偶然巧合。但是,“河洲”“雎鸠”同出自“关关雎鸠,在河之洲”一句,《越南文学典故》一书亦有收录,同为“美后妃之德”的典故。而北宁省河洲社这一地名的变迁过程也表明这不是一个纯粹反映自然地理特点的地名。该社在阮朝初年的《各镇总社名备览》中名为“河瑌”,因嗣德时期起,须避讳国姓“阮”字,与“阮”同音的“瑌”字也要避讳,所以在《同庆地舆志》中作“河洲”。“河”字反映了自然地理特点,而“瑌”指像玉的美石,根据越南村社地名的构成规律可知,这可能是反映俗名语音的雅字。但如果因避讳而改用的“洲”字仅指水中的陆地,则新地名的含义还不如旧名典雅,这难以说通。可知“河洲”当有更好的含义。对比《各镇总社名备览》和《同庆地舆志》可知,“一省之内社名不重复”是地名大规模更改的主要原因之一,仅北宁省就更改了50多个重名社名。从明命中期起,知县原则上必须是举人出身,所以,省、府、县的官员们在改“河瑌”为“河洲”时,显然是知道“河洲”与“雎鸠”相同的文学典源的。

(四)印证重合地名与《诗经》关联性的其他方法

一些重合地名同时属于上述两个或更多类型,其与《诗经》的关联性更是毋庸置疑。比如,“桃夭”“渭阳”“考槃”等,既是《诗经》篇名,又是越南古代喃字文学作品所使用的典故;“凫鹥”既是篇名,又与“来成”“来为”集中出现;“出谷”与“迁乔”、“考槃”与“槃涧”既是文学典故,又出自同一诗句;“嵩高”“虞芮”等既含地名低频字,又含中国独有的名物词语;“雎鸠”更是兼具上述五个特点。

2.2.2 立木蓄积量样方数据。使用内蒙古自治区林业厅提供的阿荣旗林业小班调查数据。对数据进行投影转换,转换为CGCS2000投影。

另外,与《诗经》无关的村社地名也可以对重合地名起到印证作用。比如《同庆地舆志》中有社名“寿嵩”,“松”“嵩”同音,意为寿比嵩山,可作为重合地名“嵩高”的佐证。再如“周甸”“周化”“周兴”“周粟”“慕周”“从周”等社名,表达了对周朝圣治的景仰之情,符合越南古代儒士的法先王思想,可作为重合地名“周原”的佐证。

(五)并非所有重合地名都一定出自《诗经》

首先,词义不雅的重合地名应予以排除。以“黄里”为例,《邶风·绿衣》有“绿兮衣兮,绿衣黄里”一句。然而,古时以黄为正色、绿为闲色,衣用黄色、里用绿色。郑玄笺曰:“‘绿’当为‘褖’……今褖衣反以黄为里,非其礼制也,故以喻妾上僭。”所以,“黄里”一词旧喻尊卑反置、贵贱颠倒。如果在地名命名中借鉴《诗经》,必定会选含义嘉雅的词语,所以“黄里”一类词语应当与《诗经》无关,属于偶然重合。

其次,完全反映自然地理景观的地名词语应该注意区分,比如“河洲”“南山”“景山”“梁山”“东山”“平林”“东注”等。其中,有的词嘉义显著,“河洲”在前面已经得到论证;“南山”一词兼为篇名和典故;“景山”一词,语本《商颂·殷武》“陟彼景山,松伯丸丸”和《鄘风·定之方中》“望楚与堂,景山与京”,指高山、大山。然而,根据自然景观来命名居民点是世界各民族的通例,据《同庆地舆志》中地图可知,两个名为“河洲”的社均建在河边,而今天河内市朔山县南山社就位于览山之南。因此,在没有更确切的证据之前,“南山”“景山”“梁山”“东山”等山名暂不列入“含中国独有名物词语”类重合地名,它们和“平林”“东注”等都应视为“两可”类重合地名,既可能与《诗经》有关联,也可能另有来源。

三、重合地名形成的原因

地名的产生和变化,受制于不同历史阶段的语言实践、政治制度和文化心理。这些因素当然也是重合地名现象的社会历史成因。

第一,地名“双轨制”是《诗经》词语采入阮朝北部村社地名的语言基础。越南古代村社通常有两个名称体系,一是用当地语命名的喃名,在百姓日常生活中以口头流传;二是用汉字命名的雅名,在行政文书中使用。一般而言,喃名伴随着村社聚居点的成立而出现,雅名则是村社行政化的产物,出现时间较晚。雅名多数由喃名音译而成,少数意译或音译兼意译。比如南定省的“多牛”、山西省的“甘蔗”分别意译自纯越语地名“水牛”“甘蔗”,海防市的“安边”、河北省的“亭榜”则系音译自纯越语地名,而河南省的“对山”则系音译兼意译而得[13]。而重合地名中的多数都是在喃名雅化过程中形成的。没有村社地名的“双轨制”语言特点,重合地名现象就不可能呈现出一定规模。

第二,越南历代封建王朝推崇教化是《诗经》词语采入阮朝北部村社地名的直接动力。越南历代王朝都非常重视教化,以维系社会风俗、巩固国家政权。如胡季犛的《答北人问安南风俗》有诗云“衣冠唐制度,礼乐汉君臣”;他还写成《国语诗义》,用国音为后妃、宫人讲解《诗经》,说明越南当时的教化已经达到很高程度。中国史家也认为安南“风俗文章、字样书写、衣裳制度并科举学校、官制朝仪、礼乐教化,翕然可观”[14]。后黎朝襄翼帝曾于1510年颁《治平宝范》于天下,凡五十条[15]本纪卷一五,9。黎玄宗则于1663年申明教化四十七条[15]本纪卷一九,2。阮朝嘉隆帝认为:“为治之道,教化固所当先。”[16]明命帝期间,改服装和更地名也成为实施教化的手段之一,曾先后改易广平、布政州和河静以北等地的民间服装,并多次以不雅、不正为由更改村社地名。史载规模较大的一次更改地名,可见1824年户部大臣许德第的奏折:“照诸城营镇之总、社、村、坊旧称名字,间有国音并不雅等字,臣等奏奉行摘出,议定改正名号……用换嘉名,以垂永久。”[17]卷一,41《诗经》对世事的歌颂或针砭散落在各篇诗中,而各篇篇名则成为风气教化的代名词,其语词用作地名可以更好地发挥教化的功能。以重合地名“麟趾”为例,《毛诗序》云:“虽衰世之公子,皆信厚如麟趾之时也。”即赞美文王的子孙仁厚有德。此后,“麟趾”成为德才或多子多孙的象征。因此,王朝的教化政策直接推动了村社地名的雅化,为重合地名的出现提供了契机。

第三,越南历代封建王朝对科举、经学的重视是《诗经》词语采入阮朝北部村社地名的制度基础。在根据喃名选择雅名或进一步雅化汉字地名的时候,命名者对嘉字、雅字的取舍自由度较大,因此在具备上述语言基础和契机之后,村社地名雅化实施者的文化素养成为关键因素。越南自主时期的科举制度创自李朝,在黎朝时臻于完备。科举制度培养了大批精通儒家经典的儒士,据统计,陈朝至阮朝的183次进士科考试共取进士2 898名,其中黎朝前期1 007名,莫朝484名,黎中兴及郑氏政权时期774名,阮朝558名[18]。每一名进士背后都对应着一大批举人、秀才、童生,他们共同组成儒士阶层,在从国家到村社的文化生活中占据主导地位,村社的命名和更名自然要靠有学养的他们来完成。以科举出仕为最终目标的越南士子必须熟读《诗经》,他们用《诗经》中的词语来命名村社是顺理成章的。

第四,求雅的审美情趣是重合地名得以形成、保留的心理基础。在科举制度的影响下,相当数量的重合地名的出现显然不是无意识行为,求雅的心理因素起到了很大的作用。北城副总镇在1828年提交的一份奏折反映了基层村社人士对雅名的理解:“镇辖广威府明义县摆山社里长阮德儒等,申称该社从来原簿是摆山社号,兹该社窃想摆山之名乃是鄙俚,申乞改正该社为义山社号。”[17]卷二,41又今兴安省文江县有一个村的雅名为“九皋”,“皋”字系仿喃名的语音所得,但之所以选“皋”字,并在前面加上一个“九”字形成双音节地名,而不是选“高”“膏”等字以及在前面加其他文字,显然是出于命名者主观上对《诗经》中“九皋”一词的审美认同。又河内有一村喃名意为“卖鱼的街”,雅化时采用意译法,借用《小雅·南有嘉鱼》定名“嘉鱼”[17]卷一,65。上述三个例子表明,求雅是越南儒士阶层的共同审美情趣,并在村社地名中得到体现。

越南阮朝北部村社地名中的重合地名,只是《诗经》在越南传播、受容的一个具体而微的反映。《诗经》的文本及内涵已成为越南文化的组成部分,其影响一直延续到今天。越南最重要的祭祀场所雄王庙大门上的横批是“高山景行”,即取自《小雅·车辖》“高山仰止,景行行止”一句。笔者在2014年8月访问越南汉喃文献的“守护者”汉喃研究院的时候,看到该院二楼一间办公室的门上贴着“福如川至”四个大字,而前文提到,越南有一个村社名“如川”,正取自《小雅·天保》。当然,越南阮朝北部村社地名与中国古代文化的关联不仅局限于《诗经》一书,还包括诸子百家、汉魏六朝赋和唐宋诗等典籍。无独有偶,日本有不少名胜古迹也是借用《诗经》中的语词命名的,比如“甘棠之碑”“菁莪小学”“迁乔馆”等[19]。因此,用中国典籍来释义越南村社地名的方法,对日本、朝鲜半岛等其他汉字文化圈地区的历史地名研究也有一定的借鉴意义。

[1] 朱云影.中国文化对日韩越的影响[M].桂林:广西师范大学出版社,2007;李未醉.中越文化交流论[M].北京:光明日报出版社,2010;陈文.科举取士与儒学在越南的传播发展——以越南后黎朝为中心[J].世界历史,2012,(5);刘志强.中越文化交流史论[M].北京:商务印书馆,2013.

[2] 史为乐.中国历史地名大辞典[K].北京:中国社会科学出版社,2005.

[3] 华林甫.略论中国地名文化对越南的影响[J].南洋问题研究,2001,(2).

[4] 孙衍峰.越南史讳与地名变更[J].解放军外国语学院学报,2012,(5).

[5] 郭声波,魏超.安南属明时期政区地名变动初探[J].东南亚研究,2012,(4).

[6] [越]玄南.古代传统基层组织名称体系中的Lang和Ke[J].语言(越),1986,(3);[越]阮坚长.“Ke+X”式越南古代村名研究[J].民间文化(越),1996,(2).

[7] 陆宗达,王宁.训诂方法论[M].北京:中国社会科学出版社,1983:180-181.

[8] 王光汉.词典问题研究[M].合肥:安徽大学出版社,2010:55.

[9] [越]杜氏碧玄.浅淡《诗经》对越南喃文学的影响[C]//汉喃学通报.河内:社会科学出版社,2006.

[10] [越]阮俊强.越南中古时期对《诗经》的移植:基于汉喃翻译的角度[EB/OL].www.vienvanhoc.org.vn/reader/?id=127&menu=108.

[11] [越]陶维英.越南文化史纲[M].河内:文化信息出版社,2006:296.

[12] [越]丁嘉庆.越南文学典故[M].河内:社会科学出版社,2001:86.

[13] 陈继华.越南地名的语源分类初探[J].东南亚研究,2010,(2).

[14] [明]严从简.殊域周咨录:卷六(安南)[M].余思黎,点校.北京:中华书局,1993:237.

[15] [越]吴士连,等.大越史记全书(内阁官本)[M].河内:社会科学出版社,1998.

[16] [越]阮朝国史馆.大南实录:正编第一纪,卷一八[M].17.

[17] 明命奏议[G].河内:越南汉喃研究院藏抄本(编号:VHv.96/1).

[18] 陈文.科举在越南的移植与本土化[D].广州:暨南大学博士学位论文,2006:239.

[19] [日]村山吉广.日本古代建筑物中以《诗经》诗句命名的名胜古迹.李寅生,译[C]//中国诗经学会.诗经研究丛刊:12.北京:学苑出版社,2007.

[责任编辑:王 昊]

K333.4

A

1007-4937(2017)05-0164-09

2017-03-28

国家社会科学基金重大招标项目“环南海历史地理研究”(12&ZD144)子课题“环南海历史政治地理研究——以中越宗藩关系与越南疆域政区为中心”;国家社会科学基金青年项目“越南古代史学研究”(15CSS004);广东外语外贸大学高层次人才项目“越南阮朝村社地名的雅化研究”(GWTP-FT-2015-14)

陈继华(1976—),男,江西东乡人,副教授,历史学博士,从事越南历史与文化研究。