断裂与重构:网络社会分享经济的机遇与挑战

2017-11-01王帝钧

王 帝 钧

(武汉大学 社会学系,武汉 430072)

断裂与重构:网络社会分享经济的机遇与挑战

王 帝 钧

(武汉大学 社会学系,武汉 430072)

借助云计算、大数据、移动互联网、物联网、虚拟现实等高新技术的发展,当前一个渗透到政治、经济、文化、社会等各个领域的网络社会业已形成。网络社会既引发社会各方面的变迁,也带来冲突与挑战。尤其是网络社会催生的分享经济近几年在全球范围出现井喷式发展,成为“互联网+”时代经济发展的新业态。分享经济再铸与重塑社会系统各个层面,引发结构变迁,既显露出机遇,也伴随着困境、冲突与挑战,已然成为网络社会影响的缩影。分享经济面临的困境、冲突与挑战归因于分享经济与相关系统因素之间的断裂状态,而分享经济面临的机遇则得益于分享经济与诸系统相关因素链接的重构。断裂与重构是一个接续的过程,忽视任何一方面都不利于分享经济及其相关因素的发展。

网络社会;分享经济;断裂与重构;系统论;结构功能主义

一、引 言

当前,在云计算、大数据、移动互联网、物联网、虚拟现实等高新技术的推动下,中国的网络社会(network-society)*本研究所定义的网络社会不同于格兰诺维特(2015)基于强弱关系理论所分析的关系社会[1],也不完全等同于琼斯(Steve Jones,1995)“以计算机为中介”( computer- mediated)的赛伯社会(cyber-society)[2],而更接近于卡斯特(2006)所定义的作为一种社会结构的网络社会[3],强调以网络为中心的信息技术的发展对社会各系统的重塑作用,即技术、社会、经济、政治与文化之间的互动作用于我们生活场景的重塑。有了迅速的发展。初具规模的网络社会复杂而深入地渗透到政治、经济、文化、社会等各个领域。中国互联网信息中心(CNNIC)的最新数据显示,截至2017年6月,中国网民规模已达7.51亿,其中手机互联网用户占比约96%,以互联网为代表的数字技术呈现差异化的用户分布样态(详见文后图1、图2)。技术的应用与普及不仅加速了经济社会各领域的深度融合,引发网络社会内部各层面的变迁,也显露出一定的冲突、困境与挑战。我们认为,这种变迁与冲突是以断裂(discontinuity)与重构(reconstruction)为表征的。

网络社会中的断裂与重构*对于断裂与重构的概念,既有的研究因视角各异而具有不同的内涵。例如,孙立平提出的“断裂”概念颇具代表性[4],他认为20世纪90年代以来的中国社会结构出现了断层,从社会分层的角度看,一部分人被甩到社会结构之外,而且在不同的阶层和群体之间缺乏有效的整合机制;从区域发展的角度看,断裂表现为城乡之间的巨大差异;从经济社会发展的角度看,断裂表现为经济发展与社会发展的脱节。钱民辉从教育社会学的角度定义断裂与重构的内涵[5],认为当现代性的学校教育嵌入民族地区的教育之后,文化的单一性逐渐取代了多样性,学校对于民族性的排斥不仅体现在公开课中,更主要以“潜在课程”的隐匿方式使传统与民族性发生断裂与重构。现象不断涌现,尤其是网络社会催生的分享经济(sharing economy)近几年在全球范围出现井喷式发展,成为“互联网+”时代经济发展的新业态。当前,分享经济在国内外成为一股热潮。放眼国内,2015年9月10日,李克强总理在达沃斯论坛致辞中指出,目前全球分享经济正呈快速发展态势,是拉动经济增长的新路子。这是中国领导人首次对分享经济予以正面回应。同年10月29日,中共十八届五中全会公报提出要实施网络强国战略,实施“互联网+”行动计划,发展分享经济,实施国家大数据战略。这是中央正式文件中首次提出“分享经济”的概念。国家信息中心统计数据显示,2016年中国分享经济实现市场交易额达3.45万亿元,同比增长103%,参与分享人数达6亿,提供服务者人数约6 000万。聚焦国外,2016年3月,欧盟委员会出台《分享经济指南》,为促进欧盟分享经济发展提供政策指导;*具体参见腾讯互联网与社会研究院《欧盟如何推动分享经济发展》:http://www.tisi.org/article/lists/id/4446.html.英国2014年提出要成为分享经济的全球中心。*具体参见腾讯互联网与社会研究院《英国如何推动分享经济的发展?——基于英国“分享经济全球中心”战略的深度分析》:http://www.tisi.org/article/lists/id/4426.html.分享经济再铸与重塑社会系统各个层面,引发结构变迁,既显露出机遇,也伴随着困境、冲突与挑战,已然成为网络社会影响的缩影。

那么,我们应当怎样理解网络社会内部各层面的断裂与重构现象呢?分享经济与网络社会又存在着何种关系?研究视域的不同决定了问题解答的差异,我们认为需要选择一种适当的理论去观察与分析上述问题,而系统论与结构功能理论提供了重要的理论视角。网络社会与分享经济有着密切的关系,从某种程度上说,分享经济作为一种新经济形式,是网络社会的构成要件,而数字技术对网络社会的影响更加集中地反应在其对分享经济的推动作用上。因此,分享经济与社会各系统要素之间的互动作用可以成为网络社会内部诸要素互动作用的缩影。换言之,我们可以选择一种以分享经济为主线的分析路径,来观察与分析网络社会边界内的政治、经济、文化等方面变迁与重塑的逻辑。

二、透视分享经济

围绕分享经济的主线探寻网络社会的断裂与重构现象,需要对分享经济的内涵及相关因素有较为深刻的把握。只有厘清分享经济的概念,才能进一步明确研究对象;只有廓清了分享经济与各个相关因素的边界,才能进一步分析围绕分享经济这一中心发生的断裂与重构现象。

1.从传统到现代:分享经济的内涵演变

从历史的角度看,分享经济的内涵经历了由传统到现代的转向。传统分享经济包括传统西方分享经济概念和马克思主义的分享经济概念,二者分别从收入分配和经济制度变革的角度来界定。

传统西方分享经济概念最早可追溯至1984年,威茨曼将资本主义经济的“滞涨”归因于不合理的工资制度,提出用分享制代替工资制,将企业收益按一定比例在工人和资本家之间分成[6]。这一举措旨在改变劳动报酬性质来激发工人积极性、提高生产效率。20世纪80年代,英国诺贝尔经济学奖得主詹姆斯·米德进一步发展了分享经济学,分别分析了四种主要分享形式的优缺点,即:职工股份所有制计划、利润分享(或纯收入分享)、劳动者管理合作社与劳动资本合伙,从劳动与资本共担企业风险的角度出发,试图寻求某种形式使劳动和资本共同分享企业的利润[7]。马克思主义的分享经济概念*虽然马克思没有形成全面而系统的分享经济理论,但其关于资本主义制度(以私有制和按资分配为基础)对工人所创造的剩余价值和利润的剥削与掠夺的分析之中蕴含着深刻的分享经济思想,马克思认为社会主义制度将代替资本主义制度,进而实现剩余价值和社会成果的全民共有共享。具体参见马克思对相关问题的论述[8][9]。此外,国内也有学者比较了西方分享经济与马克思主义分享经济的异同,孙迎联认为,西方分享经济理论所主张的雇员和资本家共同分享利润的构想与实践本质上仍是按资分配,根本不可能实现真正意义上的收入分配公平,而公有制分享经济理论所提倡的净收入分成制是在社会主义公有制以及按劳分配条件下对新创造价值的分享,其能真正实现国家、企业及职工三者的利益分享[10]。将分配不公问题从根本上归因于经济制度,分配制度的改革并非根本之策,只有实行社会经济制度的变革才能拥有更加彻底的分享经济。

现代分享经济是伴随着云计算、大数据、移动互联网、物联网等高新技术的发展而出现的新概念,其内涵与外延已远不同于传统的分享经济概念。现代分享经济的概念最早可追溯至1978年,费尔森和斯佩思对闲时汽车分享进行研究,首次提出“协同消费”(collaborative consumption)的概念,指出人们需要的是产品的使用价值而不是产品本身,对于如何在闲时分享汽车的问题,可以通过一个第三方平台,实现点对点式的商品与服务的交换[11]。美国汽车分享公司Zipcar的创始人罗宾·蔡斯在其著作《共享经济:重构未来商业新模式》中提出分享经济的三要素:闲置资源、共享平台、人人参与[12]。Airbnb首席执行官切斯基(Brian Chesky)提出分享经济“使用而不占有”(access but not ownership)的理念,道出了分享经济的实质,即获得他人闲置资源的使用权而不是所有权。*切斯基认为,随着世界人口的增长,科技使我们联系更加紧密,对所有权的崇拜慢慢开始减弱。我们正从一个强调所有权的社会开始迈入一个强调使用权的社会,在那里你不是被你所拥有的东西所定义的,而是由使用体验所决定的。具体参见https://gigaom.com/2011/11/10/airbnb-roadmap-2011.雷切尔·博茨曼和路·罗杰斯在其合著《共享经济时代:互联网思维下的协同消费商业模式》(What's Mine is Yours:The Rise of Collaborative Consumption)中提出“从过度消费到够用即可”的理念,将分享经济分为三种形态:第一类是再分配市场,即把使用过的物品从不需要用它的人手里分配到需要它的地方;第二类是协作生活方式,即人们可以分享金钱、技术、时间等资源;第三类是产品服务系统,即当你需要某种产品或者服务时,可以付相应的费用获得使用权,而不必永久地拥有它[13]。丽莎·甘斯基在《聚联网:商业的未来》一书中提出“使用权高于所有权”(access over ownership)和“不使用即浪费”(value unused is waste)的理念,将分享经济归为两类:一种是full mesh,即企业拥有分享的资源,以互联网模式对外出租来获得收益;另一种是Own-to-Mesh,即个体通过第三方平台来分享资源以获取收益[14]。杰里米·里夫金认为,协同共享与零边际成本将会给主导人类生产发展的经济模式带来颠覆性的转变[15]。

2. 现代分享经济的内涵及相关结构因素

基于上述对分享经济内涵演变的分析,可以将分享经济的概念界定如下:分享经济是以个体、组织(企业、政府等)为参与主体,以网络平台为渠道(依托移动互联网、大数据、云计算等高新技术),以闲置资源(包括个人层面的闲置资金、物品、认知盈余、闲暇时间等;企业层面的闲置库存与产能等)的使用权为分享内容,以获取经济收益(个人收入、企业盈利等)和降低成本(个人生活成本与创业成本、企业经营成本、政府开支等)为主要目标的新经济业态。

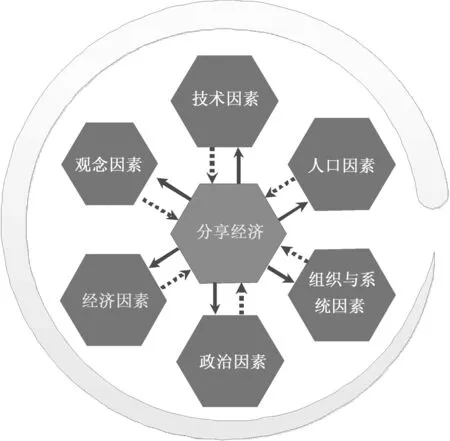

我们认为,网络社会边界内各领域变迁与重构的逻辑更加集中地体现为分享经济的发展与各种相关因素之间的交互影响。从分享经济的研究视角看,各个相关因素是以分享经济为圆心而环绕分布的。交互影响有正向、负向之分,一方面体现为已经存在的机遇或者潜在的机遇,另一方面体现为冲突、困境与挑战。本文基于文献梳理与经验观察,试图归纳出若干主要的相关因素,即技术因素、人口因素、观念因素、政治因素、经济因素以及组织与系统因素。

技术因素是指科学技术和个人的知识与技能。从宏观的角度看,技术因素是指分享经济赖以发展的科学技术。移动互联网、物联网、云计算等新技术的发展,实现了人与人、人与资源、资源与资源的有效链接。以打车软件为例,人们可以通过手机互联网发送用车需求,车辆通过软件与设备接入物联网,借助大数据和云计算可以快捷而准确地把附近车辆反馈给消费者,实现供需匹配。此外,网络社会社交化使得消费者与司机产生互动,事后评价机制既可以反馈到司机与平台企业,也会链接到其他潜在的消费者群体,实现多向互动;从微观角度看,技术因素指的是个体参与分享经济所需的知识与技能。例如,网约车需要司机具备驾驶技能,慕课需要课程讲授者具有专业知识等等。

人口因素是指人口数量、人口基数与人口结构。从宏观的角度看,人口因素主要表现为三个方面:城市化带来城市人口比例的增长、中国庞大的人口基数现状、老龄化带来的人口结构特质。毋庸讳言,无论是从分享经济供应方的角度看,还是从需求方的角度看,城市化带来的城市人口的增长以及中国庞大人口基数的现状极大地扩充了分享经济参与者的数量。从闲置资源的角度看,人口的增长及庞大的人口基数带来资源拥有量的增长,随之而来的是大量的闲置资源以待盘活利用。当前,中国已经进入老龄化社会,从家庭生命周期理论的角度看,处于退休养老期的人们投资和花费通常比较保守,消费集中于生活必需品与医疗方面。因此,人口老龄化一方面为分享经济提供了新的空间领域,另一方面,大量的闲置资源有待分享经济盘活;从微观的角度看,人口因素表现为分享经济某一行业劳动力的数量。以共享单车为例,车辆投放之后需要大量的维护人员来保证损坏的车辆得到及时修理。

观念因素是指文化底蕴、观念、意识与态度。从文化积淀的角度看,它包括中华民族传统的节俭文化与互帮互助的文化底蕴;从个人的角度看,也包括人们的环保意识、分享的意愿、对于新生活方式的追求、对身份认同和自我解放的态度;从政府的角度看,它是指政府对分享经济的态度与治理观念;从企业的角度看,它是指企业的经营与管理理念、企业发展的理念以及对分享经济的态度;从学术的角度看,包括人们对于分享经济的系统科学的理论研究;从公序良俗的角度看,是指分享经济各参与主体所要遵循的伦理道德。以个人角度为例,当前各类自媒体广泛参与分享经济,无论是文字自媒体(例如推送文章的微信公众号)、语音自媒体(比如国内领先的付费语音问答平台“分答”)还是视频自媒体(比如网红直播、个人知识型脱口秀节目“逻辑思维”),一定程度上反映了人们自我解放、追求身份新认同的趋向。传统的社会分工使人自身产生了“异化”问题,正如齐美尔所言,货币给现代生活装上了一个无法停转的轮子,但在个人灵魂的最深处,确是对生命本身的无聊感[16]。尤其是新生代的劳动者,有一种挣脱工作单位束缚向往更自由自主生活的倾向,这与分享经济的理念有内在的亲和性。

政治因素主要是指与政府相关的行政性因素。主要表现为政府的职能、政府参与分享经济的积极性。政府职能涉及对分享经济的支持度、对分享经济的监管、公共服务的提供、出台的政策等等。政府参与分享经济的积极性表现为政府运行所需的物资与服务和分享经济的融合程度,即政府在何种程度上通过分享经济平台来解决诸如公务用车、物资采购、公务人员住宿等方面的需求。从职能的角度看,政府会出台相应的政策来监管分享经济的运行。以网约车为例,2016年7月通过的《国务院办公厅关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的指导意见》、*具体参见中国政府网《国务院办公厅关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的指导意见》:http://www.gov.cn/zhengce/content/2016-07/28/content_5095567.htm.《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》*具体参见中华人民共和国工业和信息化部《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》:http://www.miit.gov.cn/n1146295/n1146557/n1146624/c5218603/content.html.对网络约车的发展提供了政策的引导。比如政策规定,司机要取得《网络预约出租汽车驾驶员证》,网约车要将车辆性质改为营运车辆,里程数达到60万公里要强制报废,不满60万公里但满8年的也要退出网约车。

经济因素主要是指经济发展的相关因素。主要表现为分享经济所涉及的空间领域、新旧产业与动力转换情况、产业发展情况等。此外,还包括其他与经济相关的状况,例如收入差距的扩大、中等收入陷阱、产能过剩与经济下行压力等等。收入不平等问题促使人们通过分享经济来获得额外的收入。产能过剩与经济下行压力促使企业转型升级。从中等收入陷阱(Middle Income Trap)的角度看,中等收入经济体在跻身高收入国家的过程中会陷入经济增长停滞期,既无法在工资收入方面与低收入国家竞争,也无法在尖端科技方面与高收入国家竞争,种种问题从根本上要归因于低端制造业转型失败,中等收入的实现伴生着环境污染、贫富分化、社会公共服务短缺等问题。综上所述,经济因素会倒逼个人、企业、国家多个层面的转型。

组织与系统因素主要是指组织管理、金融机构、教育系统等因素。表现为企业的组织与管理、银行等金融机构以及学校等教育系统与分享经济的互动情况。从企业组织与管理的角度看,平台准入、质量与安全保障、风险控制、信用评价机制等方面共同构成了企业自身的自律监管体系,而扁平化管理状况、智能化与信息化程度则体现了企业的管理模式。简而言之,企业的组织与管理状况与分享经济的发展息息相关;从金融机构的角度看,分享经济的发展需要银行等金融机构的支持。一是对分享经济惯用的快捷支付手段的支持。以支付宝为例,数据显示支付宝已与中行、工行、农行、建行、邮储、交行六大国有银行在内的15家全国性银行,以及近40家区域性银行都达成合作。*具体参见新浪网“中行开通支付宝网上服务”:http://tech.sina.com.cn/i/2009-04-28/10573045194.shtml.二是金融机构征信数据与分享经济信用评价体系的互通与融合状况都会对分享经济的发展产生影响;从教育系统(例如学校)的维度看,涉足教育领域的分享经济新模式的发展离不开传统教育系统的支持与配合。

三、断裂与重构:基于系统论与结构功能主义的分析框架

从系统论与结构功能主义的角度看,分享经济与上述相关因素共同构成一种系统结构,分享经济的发展不仅受到诸结构因素的制约,也会反作用于诸结构因素。本文所关注的断裂与重构现象主要是网络社会边界内分享经济与其他相关因素之间的断裂与重构。

古典社会学理论在某种程度上探讨了上述系统论与结构功能主义的理念。从孔德的社会动力学的角度看[17],断裂与重构是社会变迁的动态过程,对于围绕分享经济这一主线的断裂与重构现象的分析,就要明确断裂与重构发生之所在。涂尔干认为,对一种社会现象的理解必须从另外一种社会现象去解释;对于社会现象的解释,必须分别研究产生该现象的原因和它所具有的功能[18]。由此可见,社会现象(社会事实)之间具有相互影响的共变关系,分享经济遇到的冲突、困境与挑战要从其他相关因素探寻原因,分析断裂现象及其功能。

系统论最初由美籍奥地利生物学家贝塔朗菲提出[19],系统论强调整体性、关联性、动态平衡性等特征,视系统为整体与部分的统一,把整体与部分的关系问题作为研究对象;生态系统论由美国发展心理学家朗分布伦纳提出[20],认为系统内各子系统之间存在不同程度、不同性质的互动与作用,如果这种互动沿着均衡协调的方向发展,就会带来积极影响,反之,如果沿着失衡或失调的方向发展,则会带来消极后果。因此,分享经济视域下,系统各子系统和构成要素如果不能协同演化,将导致生态系统失去平衡。洞悉断裂与重构的现象,需要一种系统论或生态系统观的视角,把系统诸构成要素与分享经济纳入一个有机整体来分析。

从系统论与结构功能理论的关系来看,结构功能主义理论在某种程度上是源自于系统论而发展出来的一种重要的社会学理论。帕森斯和默顿是结构功能主义理论的重要代表人物。帕森斯提出AGIL功能分析模型,将行动系统分为四类各具功能的子系统[21]。默顿把社会看作是由各个部分依某种相对稳定的形式组成的一个结构系统,系统有正功能与负功能之分[22]。因此,对于断裂与重构的分析,要将分享经济与各个相关因素看作子系统,共同构成一个总系统,既要分析各系统之间断裂带来的负功能,也要分析重构带来的正功能。

综上所述,系统论与结构功能理论启示我们不仅要深刻把握分享经济与各相关因素之间的关系及其功能,也要将分享经济与各相关因素看成子系统,它们共同构成网络社会总系统。基于系统论与结构功能主义理论,本文提出断裂与重构的分析框架(详见文后图3)。图中虚线箭头代表各个相关因素与分享经济的断裂状态(割裂、不和谐、不匹配的状况),而虚线箭头的“指向”则表明分享经济所遇到的阻碍、困境与挑战要归因于各个相关因素自身存在的问题;图中实线箭头则表明各相关因素与分享经济断裂状态的再链接,而实线箭头的“指向”则表明分享经济倒逼各个相关因素完善自身,促使各个相关因素调适与变迁,从而与分享经济相互适应、良性匹配。整个结构图则表现了一种处于动态过程中的良性运行与协调发展的网络社会整体状态。从分析框架图中不难看出,重构带来机遇,断裂带来挑战:六种相关因素作为六个子系统与分享经济子系统之间的断裂状态会对分享经济的发展带来消极的、负向的阻碍作用,此为挑战;而断裂状态的再链接、关系的重新构建则会带来积极的、正向的影响,此为机遇。

四、断裂与重构:机遇与挑战的现实表征

1.断裂分析:多维挑战与困境

第一,政治因素与分享经济的断裂。分享经济尚属新兴事物,政府与其互动过程中必然经历磨合期,难免产生一系列职能断裂问题:一是监管滞后。政府监管部门对分享经济心存忧虑,陷入“泛安全化”误区。张恒龙认为,当前汽车分享市场的发展仍受到政府监管的阻碍,目的在于维护某些部门甚至某些特殊利益集团的垄断利益[23]。以国家出台的网约车规定为例,改变车辆性质为营运车辆意味着车辆达到一定里程或年限就要报废或者退出网约车市场,这无形中增加了司机参与分享经济的成本,他们在未来也面临被驱逐出分享经济领域的可能性。此外,考取网络预约出租车驾驶证对于私家车主而言是否是画蛇添足之举?再者,政府虽明确鼓励私人轿车拼车、合乘,但要求不能以营利为目的。吊诡的是,分享经济的内涵倡导闲置资源的有效盘活,并给分享经济参与者带来一定的收益。政府的监管与分享经济的理念出现了断裂。二是公共服务与民众需求的不平衡,主要体现为基础设施不健全。以共享单车为例,政府在道路规划中没有配套相应的自行车道,机动车与自行车并行一道无疑会带来安全隐患与冲突、影响生活质量和幸福感,还有可能抑制对于共享单车出行的需求。武汉民间环保组织“绿色江城”对武汉的实地调查结果显示,可供自行车顺畅行驶的道路仅占调查总量的31%,约48%的非机动车道或自行车道存在路况差、无标识、占道严重的问题,约21%的道路没有非机动车道或自行车道,机动车与非机动车共用一道。*具体参见新华网“武汉骑行图出炉 两成路段骑行难”:http://news.xinhuanet.com/local/2015-09/23/c_128260077.htm.三是税收体制、征信体制以及法律规范等方面有待完善。分享经济是建立在信任基础之上的经济新业态,当前仅能借助实名制及点评体系等途径来保障信用,而各类行政管理征信(例如公安、工商、税务等)远没有与企业平台对接。分享经济的参与者的权益、社会保险福利等方面也缺乏法律规范的有效保护。此外,国家对于分享经济的税收存在一定的漏洞。

第二,人口因素与分享经济的断裂。从资源盘活的角度看,断裂表现为大量闲置资源与分享经济脱节;从需求的角度看,许多消费需求还无法得到分享经济的充分满足,而有些领域的供给却达到过饱和状态。具体来说,城市化与中国人口老龄化带来城市人口比例的较快增长,也带来了大量的闲置资源。邵春燕认为,人类天生具有 “拥有欲”和“享有欲”两种欲望,人们“拥有”物品的渴望远远超过了“享有”它的渴望[24]。从认知盈余的角度看,相当多的认知盈余处于休眠或半休眠状态,人力资本并没有被完全激活,人们的知识、技术、经验、社会资本、闲暇并没有得到充分利用。从需求不足的角度看,分享经济还存在许多有待开发的新领域,从地区分布的角度看,一些地区有人口基础也有旺盛的需求,但分享经济没有触及,从老龄化人口的消费需求看,分享经济的空间领域还远没有涉及养老及医疗领域,与养老及医疗相关的分享经济新模式有待进一步开发。从供给过饱和的角度看,以共享单车为例,城市对共享单车的容纳能力是有限的,而目前各品牌为了抢占市场仍然在城市各角落大量投放共享单车,给城市治理带来困境,比如霸占公共出入口、人行道、盲道、影响市容等。据有关数据显示,上海能够满足市民出行的单车数量应为60万辆左右,*具体参见上海市政府官网“上海共享单车行业洗牌将开启 申城可容纳共享单车约60万辆”:http://www.shanghai.gov.cn/nw2/nw2314/nw2315/nw17239/nw17240/u21aw1205182.可实际的单车数量约为150万辆,其中ofo约70万辆,摩拜约50万辆。*具体参见光明网“上海暂停共享单车新增投放 总量已超150万辆”:http://politics.gmw.cn/2017-08/20/content_25733044.htm.此外,从分享经济某一领域的从业人员数量角度看,维护人员的不足所造成的问题也同样不容小觑。以共享单车为例,损坏乃至报废的产品倘若没有足够的维护人员来维护,不仅进一步加重了城市治理的问题,也给分享经济的发展带来消极影响。

第三,观念因素或文化因素与分享经济的断裂。不可否认,中华民族传统的节俭文化与互帮互助的文化底蕴积淀,以及当前人们的环保意识与分享的意愿的提高,对于新生活方式的追求,对身份认同和自我解放的态度等为分享经济的发展提供了观念上或文化上的支持与促进。需要指出的是,在剥离了已有的促进因素之后,依然存在观念或文化因素与分享经济的断裂问题。《中国分享经济发展报告2016》指出,“人们对于分享经济的理解还只是实证分析和现象观察,系统科学的理论研究还比较缺乏”。*具体参见国家信息中心《中国分享经济发展报告2016》:http://www.sic.gov.cn/News/250/6010.htm.从政府的角度看,政府对分享经济的态度依然存在僵化治理的倾向,甚至削足适履,强迫分享经济相关参与者遵从政府旧有的管理模式,这不仅会阻碍分享经济的发展,甚至会把分享经济不断涌现的新形式扼杀在摇篮里;从企业的角度看,传统的第一、第二产业面临产能过剩的困境,其经营与管理理念、发展理念等如果不与分享经济的理念相契合,就无法更好地实现转型升级与动力转换。一些企业采取漠视观望或不知所措的态度,这不利于拥抱分享经济与释放分享经济的红利;从个体的角度看,人们分享经济的理念与价值还需进一步普及。例如,共享单车依然存在上私锁、二维码车牌被故意涂抹破坏、甚至座椅上放置针头伤害他人的情况。吊诡的是,体现着绿色出行、方便交通的共享单车在许多城市已然成为影响交通秩序、破坏市容的痼疾,乱停乱放与随意破坏使共享单车成为“共享坟场”,大量的单车因受损、违章而被查扣并拖入宛如垃圾场的“冷宫”里。分享经济吁求爱心、共享之心与可持续发展之心的回归;从公序良俗的角度看,一些分享经济参与主体仍然存在伦理道德问题。例如,网红直播以较为隐匿的方式传播淫秽粗俗内容,对社会造成严重的负面影响。再比如,最近甚嚣尘上的“共享男友APP”,如果类似的分享平台从噱头与概念层面进入实际运营,其伦理道德影响值得警惕。

第四,技术因素与分享经济的断裂。宏观的角度看,断裂表现为分享经济所依托的科学技术依然有待普及、完善与创新。虽然移动互联网、物联网、云计算等新技术的发展使分享经济实现了供给与需求的较为精确、高效的匹配,但技术因素依然存在与分享经济的断裂问题:一是“数字鸿沟”依然存在,网络、通信等基础设施并没有普及到所有地区,相当一部分人口与互联网处于“失联”状态,影响分享经济的参与程度。有数据显示,截至2017年6月,互联网普及率为54.3%,较2016 年底提升了1.1 个百分点;*具体参见中国互联网信息中心《第40次中国互联网络发展状况统计报告》:http://www.cnnic.net.cn/hlwfzyj/hlwxzbg/hlwtjbg/201708/t20170803_69444.htm.二是数据共享技术有待进一步互联与开放。各类行政管理征信数据(例如公安、工商、税务等)、各类金融机构征信数据还没有与分享企业实现全面对接;微观的角度看,技术因素与分享经济的断裂体现为个体参与分享经济所需知识与技能的缺乏。罗伯特·赫钦斯在《学习型社会》中指出,自动化与自动控制技术的发展造成了凯恩斯所描述的一种“疾病”,即失业:使用劳动力的经济化方法超过了发现劳动力新用途的速度,人类正面临没有工作岗位增长的经济增长[25]。劳动时间的减少使闲暇得以产生,但人们对于闲暇非但不感到轻松,反而感到恐惧与无所适从。快速的社会变迁需要不断学习新知识,利用闲暇时间从事学习,挖掘更大潜能,会创造更多知识与财富。分享经济为自雇型创业者提供了平台,分享经济参与个体知识与技能的缺乏与不完备无异于巧妇难为无米之炊;从技术完备性的角度看,当前应用到分享经济平台软件及产品上的技术存在一定程度上的不足与漏洞,给社会造成较大安全隐患。

第五,经济因素与分享经济的断裂。分享经济方兴未艾,虽然在与人们生活息息相关的服务业领域取得显著成绩,但在农业、能源、制造业等生产性领域依然难觅其踪;经济下行压力、产能过剩与中等收入陷阱(Middle Income Trap)的多重压力下,倒逼经济转型升级,但经济惯性依然存在。当前,正处于衔接期的中国经济正见证着新旧经济力量的此消彼长,新旧产业和动力转换仍没有衔接到位,经济转型升级相对滞后;产业发展尚不成熟,许多问题有待解决。《中国分享经济发展报告2017》指出:“当前诸多领域的分享经济都处于探索阶段和发展初期,多数企业并未找到有效的商业模式,同质化竞争普遍。多数领域的分享经济模式无法纳入正常监管体系,导致不公平竞争、税收、劳资关系等许多问题没有得到妥善解决,容易被不良商人钻空子。”*具体参见国家信息中心《中国分享经济发展报告2017》:http://www.sic.gov.cn/News/250/7737.htm.首先,从国家经济数据统计的角度看,分享经济对经济质量和社会效益的贡献在某种程度上被忽视。分享经济的主要贡献体现在资源的有效利用和社会福利的改进,现有的GDP核算方式无法测度分享经济带来的闲置资源的充分利用、经济运行效率的提升、产业结构升级以及创新能力的提升等。其次,分享经济企业存在烧钱大战和垄断的问题,不仅引起分享经济参与者福利的流失,也不利于分享经济长远的发展。最后,分享经济某些领域的发展对绿色经济、低碳经济的发展产生不利影响。外卖热背后的白色污染愈发引起社会的关注与担忧。*数据显示,目前美团外卖每日订单量达1200万份,如果按每份订单消耗1个塑料袋和1个塑料餐盒计算,每天至少会消耗2400万个塑料制品,而这还不包括吸管、餐勺等其他塑料制品。“饿了么”大数据预测,到2020年,中国互联网支付人口将超过7.5亿,外卖渗透率在80%左右,这意味着6亿人会成为在线外卖用户。详情参见新浪网“警惕‘外卖热’背后的白色污染”:http://news.sina.com.cn/o/2017-09-01/doc-ifykpuui0128553.shtml.

第六,组织、系统因素与分享经济的断裂。从企业的组织与管理角度看,分享经济平台存在灰色准入的问题,交易规则、质量与安全保障、风险控制、信用评价机制等自律监管体系仍有待完善,扁平化、虚拟扁平化的组织管理模式还有待进一步贯彻。外卖领域的乱象很好地说明了这种断裂问题。2016年央视3·15晚会曝光了饿了么外卖平台引导商家虚构地址与上传虚假实体照片,对无照经营的黑作坊持默许态度。北京通州存在1个加工点挂名5个店铺的乱象,不仅卫生标准不达标,食品安全也存在隐患;从金融系统的角度看,银行等金融机构的征信数据还没有与分享经济有效衔接,在无企业品牌背书的情况下,分享经济参与主体的权益存在风险;从学校等教育系统的角度看,传统的教育系统亟须革新。以慕课为例,作为“互联网+教育”的重要模式,具有边际成本接近于零的优势:多加一个学生并不增加成本。慕课消解了知识学习的时空阻隔,使更多的人接触到优质的教育资源。相较而言,传统的学校仍处于教育系统的垄断地位,学校扩招造成教育质量参差不齐、同质化较为严重。在慕课实行学分制度与学历认证方面,教育系统没有表现出太多的支持。

2.机制重构:发展分享经济的路径及对策分析

第一,政治因素与分享经济的重构。其一,政府应进行角色转换与职能转变,对分享经济参与主体应采取适度性、差异化、弹性化的监管模式,以鼓励创新、引导发展的视角制定监管政策,具体问题具体分析,在调查研究的基础上深刻理解分享经济的本质,不能削足适履,强迫分享经济新业态顺从旧的监管框架,应在监管中鼓励创新,宽容试错。其二,要加强对分享经济企业的监管,对产品和服务要有精确的宏观调控,要进一步提高监管的速度和效率。以共享单车在上海的过度饱和为例,2017年2月份的共享单车的投放量约为45万辆,当时上海市自行车行业协会秘书长郭建荣对外宣称,上海市的可容纳量约为50万,可是截至2017年8月中旬达到约150万辆,处于极度过量状态。*具体参见21财经搜索网“上海出最严共享单车限制令 暂停新增共享单车投放”:http://news.21so.com/2017/jinrongjie_0819/71311.html.从某种程度上折射出了政府监管的滞后。其三,政府应加强基础设施建设,做好城市规划,为分享经济的发展提供配套的硬件措施。比如,加强城市自行车道的建设,保证民众骑行安全,以此来增强生活幸福感以及分享经济参与度。其四,继续贯彻“市场准入负面清单”制度,及时修改明显不适用分享经济的法律法规,尽快完善适应新业态发展的社会保障机制。其五,政府应加快推进公共数据开放,与分享经济企业、银行等金融机构多方协调,共建社会信用体系。其六,要进一步完善税收与经济统计监测体系,充分彰显分享经济对国民经济发展的重要作用。其七,政府应想方设法提高自身参与分享经济的积极性,将自身物资采购、公务用车、公务住宿等需求纳入分享经济之中,由分享经济模式满足政府的行政性需求。

第二,人口因素与分享经济的重构。其一,政府应重视对于分享经济的社会需求,在民生反应较大、需求旺盛却得不到满足的行业,在分享经济有基础、有意愿的地区积极开展分享经济试点。其二,企业应充分利用人口因素带来的需求优势与闲置资源优势,找到分享经济市场空白点,满足社会更多的需求。比如,人口老龄化带来对医疗、养老的需求,分享经济应进一步探索新模式,提供与医疗、养老相关的分享经济服务。此外,分享经济企业要对产品或服务的市场需求量有精确的把握,不能为了达到占领市场的目的而过度投放产品或提供服务。共享单车数量在上海等城市的过饱和状态已经给城市治理等方面带来较大问题,而维护人员不足使得损坏乃至报废的共享单车得不到及时修理而堆积成山,*央视曾报道,北京某共享单车修理点有4 000多辆受损单车等候修理,每天收到400多辆被破坏的单车,其中近两成将报废。有位姓季的师傅一再感叹“修不完”。具体参见TecWeb网“共享单车维修师傅:一周工作6天风雨无阻也有修不完的车”:http://www.techweb.com.cn/it/2017-03-29/2506251.shtml.不仅给城市治理带来难题,也造成了资源的浪费。因此,分享经济企业应根据具体情况及时增加产品或服务的维护人员数量,努力解决维护人员不足带来的一系列问题。

第三,观念因素与分享经济的重构。其一,政府要深刻理解新公共服务的理念,转变观念从而进行角色转换,正如登哈特所言,公共服务要做到 “服务,而不是掌舵”[26]。深入贯彻社会治理新理念,实现从“社会管理”到“社会治理”的转变。社会管理与社会治理不同,风笑天等认为,“从广义的角度看,社会管理就是把社会看作一个有机整体,通过运用计划、沟通、协调、控制、指导等手段,使社会系统协调有序、良性运行的过程”[27]。邵光学等认为,社会管理具有政府为主导、政府担主责、按政府意愿自上而下以及行政命令性等特点,而社会治理则强调多元的分散主体达成多边互动的合作网络,具有多元主体共同担责与合作、民主性、灵活性、重视社会成员需求表达、政府对社会成员的需求项目进行资金支持、监督与评估等特点[28]。鉴于此,政府应主动顺应并改进与市场的关系,实现从“政府权力本位”向“公民权利本位”的转变,以增进社会福祉的“服务者”角色界定自身,打破自身对于分享经济“不懂”“不敢”“不愿”的倾向。其二,分享经济企业应加速全球化布局与生态化扩张,积极吸收新技术新观念,加大创新力度与新技术的应用速度,努力向国外分享经济企业学习。其三,全社会应积极宣传分享经济的内涵,倡导学习型社会、终身学习的理念。其四,应将分享经济的理念与社会主义核心价值观相结合,维护社会伦理道德以及公序良俗的作用。其五,加深对分享经济的理解,尤其是学术界应对分享经济进行系统科学的理论研究以指导实践。

第四,技术因素与分享经济的重构。其一,政府和通讯企业应进一步促进互联网在农村及边远地区的普及,消解“数字鸿沟”带来的“失联”状态,以技术支持来增强分享经济参与度。其二,分享经济是一种信用经济,征信体系的建设需要技术的支持,政府、企业以及金融机构应进一步提高信用数据开放的技术水平,提高信用数据的有效对接与融合。其三,国家对于分享经济的税收、经济统计也需要技术的进一步支持。其四,对于个人而言,应结合分享经济的发展需求,努力学习新知识与新技能,在分享经济模式中找到自己的用武之地。其五,从技术完备性的角度看,当前应用到分享经济平台软件及产品上的技术存在一定程度上的不足与漏洞。以共享单车为例,其机械密码锁暴露出的问题一直饱受争议,ofo小黄车的机械锁采用“一车一密码”设计,每辆车只有一个不变的密码,用户一旦获取密码后可以绕过软件直接开锁免费使用。这种漏洞也使得很多未满十二岁的儿童绕过注册监管“门槛”,直接免费骑行共享单车,给儿童生命安全带来隐患。有新闻报道,上海11岁男孩骑ofo小黄车被撞身亡,家属索赔878万元。*具体参见中国网“上海11岁男孩骑ofo小黄车被撞身亡,家属索赔878万元”:http://www.china.com.cn/v/news/2017-07/24/content_41276144.htm.此外,共享单车的定位精读不够,*目前,我们也看到相关企业为提高导航定位精度所做的努力,随着北斗导航卫星系统的建设完善,诸如摩拜、ofo等企业正在与北斗导航开展合作,定位精度有望缩小到米级。具体参见“厉害了北斗!高精度定位让共享单车不再‘漂移’”:http://www.jfdaily.com/news/detail?id=54088.用户通过软件找寻附近车辆时,存在找不着车的问题,一个可能的原因是车辆被藏匿到居民楼乃至室内。因此,分享经济企业需要进一步提高技术水平,提高用户体验,遏制违规用车乱象。

第五,经济因素与分享经济的重构。其一,在经济结构转型升级以及新旧动能转换的关键阶段,实体经济应与分享经济加速融合,企业应充分利用分享模式全面改造提升传统动能、淘汰落后产能、 扩大有效供给、推动传统产业由低端迈向中高端。消费者购买力弱化以及传统市场进入低迷状态,实体经济可能正面临分享经济的严重威胁,而对消费者来说,借助互联网发展的分享经济提供了一种低成本、收益性、环保及便利性合为一体的消费新模式。其二,分享经济应将自己的空间领域进一步触及农业、能源、制造业等生产性领域。其三,分享经济模式应由同质化向差异化转变,扩大分享经济空间与领域,重视用户体验与增值服务。其四,分享经济企业应秉持理性发展的思路。从企业融资与发展的角度看,一些分享经济企业卷入“烧钱”的圈地运动,通过大量融资扩充资本,通过补贴大战来扩大用户规模,进而迅速扩大市场份额,通过兼并重组最终形成一家独大的垄断地位,而赢家通吃的垄断会对分享经济及其参与者带来诸多消极影响。*以下仅代表本文观点,文责自负。首先,从分享经济发展的角度看,互联网用车改变传统出租车行业的根本在于通过去中心化来提升效率,即打破出租车公司的垄断。当前,分享经济出行领域的垄断不利于分享经济的发展。其次,从司机和消费者的角度看,垄断带来福利的流失进而抑制参与分享经济的积极性。以网约车为例,《2016年Q1中国专车市场研究报告》显示,*具体参见界面网“滴滴收购优步中国市占率达93.1%”: http://www.jiemian.com/article/779605.html.滴滴专车以85.3%的订单市场份额居行业之首,滴滴收购优步中国后,市占率达93.1%。

第六,组织和系统因素与分享经济的重构。其一,企业应完善组织管理模式,进一步贯彻扁平化、虚拟扁平化的组织管理理念。企业传统的金字塔式的层级结构因不能很好地适应现代环境而面临困境,而采取扁平化管理,即增加管理幅度而不是增加管理层次的方式,将传统的层级式金字塔状的组织形式“压缩”成扁平状的组织形式,从而很好地解决企业在组织管理方面遇到的难题。此外,刘仲田认为借助现代信息技术,通过计算机实现快速和集群式的命令传递与信息共享,从而打破传统金字塔式层级结构,实现虚拟扁平化的组织管理模式[29]。其二,要借助信息化来完善企业管理,提升运营效率,提高企业供应链管理水平。刘伟认为,这要求企业要充分利用互联网并按市场需求进行订单生产,实现大规模标准化生产到分散化个性化定制的转变[30]。其三,企业要进一步创新组织与个人的雇佣关系。在共享模式下组织与个人的雇佣关系可能存在松散化趋势,纯粹的雇佣关系可能不复存在,取而代之的是合作者的关系,长远地看,个体可能不是只服务于一家企业,而可能是多家企业的员工,为多家企业服务。其四,企业应要完善企业自身的监管体系,保障分享经济参与各方的合法权益与社会福利。其五,银行等金融机构应进一步开放征信数据,与分享经济企业实现信用数据的融合,以完备的征信体系网络为分享经济参与者提供安全的环境。其六,教育系统应进行一定程度的革新乃至变革,打破传统教育体系的垄断地位,在学分制度、学历认证等方面给予慕课等教育领域分享经济模式一定程度上的肯定与支持,以此来充分发挥分享经济教育模式的优势。

五、结论与讨论

分享经济的发展为政府职能转变、经济动能转换、企业组织管理的优化、个人生活方式变迁、社会观念的更新等方面带来新的机遇。但与此同时,分享经济依然面临不少阻碍。从系统论与结构功能理论的视角出发,本文厘清了分享经济的概念,廓清了分享经济与各个相关因素的边界,在文献梳理与经验观察的基础上提出了断裂与重构的分析框架,围绕分享经济的主线探寻了网络社会边界内各要素断裂的轨迹、提出了重构的路径与对策。本文归纳出了六大系统相关因素,即政治因素、人口因素、观念因素、技术因素、经济因素、组织与系统因素。研究发现,分享经济面临的困境、冲突与挑战归因于分享经济与相关系统因素之间的断裂状态,而分享经济面临的机遇则得益于分享经济与诸系统相关因素链接的重构。因此,在网络社会的大背景下,如果忽视断裂现象,任其自行发展,就会产生阻碍与张力,既无法拥抱分享经济促进其发展,甚至扼杀分享经济,更无法顺势而为,抓住机遇促进社会系统各层面的发展;如果忽视重构现象,放弃分享经济相关因素的调适努力与变迁意愿,也会错失机遇而止步不前。一言蔽之,断裂与重构是一个接续的过程,忽视任何一方面都不利于分享经济及其相关因素的发展,从长远上看也不利于整个网络社会的发展。

本文仅对分享经济与诸相关因素的断裂与重构进行了一对一的分析,事实上,每一类断裂与重构关系都不是独立的,也可能会相互影响。从断裂的角度看,各种断裂的状态可能也会对其他子系统(即相关因素)乃至整个系统产生消极影响,比如观念因素与分享经济的断裂在某种程度上会引起政治因素与分享经济的断裂,即政府观念滞后会影响到其对分享经济的行政性功能。并且,分享经济与各种因素相互作用,关系较为复杂。有鉴于此,尽管围绕分享经济选取的主要相关因素具有较强的代表性与完备性,但条分缕析之中或许依然存在其他一些相关因素有待发现并纳入到分析架构之中。因此,各种断裂与重构关系之间有什么联系与影响,还有哪些相关因素可以加入进来使分析框架更加完整,这些问题都可以成为未来的研究课题。此外,分享经济并非完美无瑕,也存在着汤姆·斯利在其著作《共享经济没有告诉你的事》中所指出的共享经济的“阴暗面”[31],作为一种新经济模式,应该抱持一种审慎与批判的态度。分享经济的未来发展趋向是什么,分享经济带来哪些弊端,对这些问题的认识仍有待未来研究的进一步深化。

[1] 马克·格兰诺维特.镶嵌:社会网与经济行动[M].北京:社会科学文献出版社,2015.

[2] Steve Jones.Cybersociety:ComputerMediated Communication and Community[M]. CA: Sage Publications,1995.

[3] 曼纽尔·卡斯特.网络社会的崛起[M].北京:社会科学文献出版社,2006.

[4] 孙立平.断裂:20世纪90年代以来的中国社会[M].北京:社会科学文献出版社,2003.

[5] 钱民辉.断裂与重构:少数民族地区学校教育中的潜在课程研究[J].西北民族研究,2007,(1).

[6] 威茨曼.分享经济:用分享制代替工资制[M].北京:中国经济出版社, 1986.

[7] 米德,冯举.分享经济的不同形式[J].经济体制改革,1989,(1).

[8] 马克思.资本论(1-3册)[M].上海:上海三联书店,2009.

[9] 马克思.剩余价值理论[M].北京:人民日报出版社,2010.

[10] 孙迎联.中西比较视野中的分享经济理论[J].南京理工大学学报:社会科学版,2007,(6).

[11] Felson M, Spaeth J L. Community Structure and Collaborative Consumption:A Routine Activity Approach[J].American Behavioral Scientist,1978,(4).

[12] 罗宾·蔡斯.共享经济:重构未来商业新模式[M].杭州:浙江人民出版社, 2015.

[13] 雷切尔·博茨曼,路·罗杰斯.共享经济时代:互联网思维下的协同消费商业模式[M].上海:上海交通大学出版社,2015.

[14] 丽莎·甘斯基,马睿.聚联网:商业的未来[M].北京:中信出版社,2012.

[15] 杰里米·里夫金.零边际成本社会:一个物联网、合作共赢的新经济时代[M].北京:中信出版社,2014.

[16] 西美尔.金钱、性别、现代生活风格[M].上海:华东师范大学出版社,2010.

[17] 侯钧生.西方社会学理论教程[M].天津:南开大学出版社,2006.

[18] 迪尔凯姆,狄玉明.社会学方法的准则[M].北京:商务印书馆,1995.

[19] 贝塔朗菲.一般系统论基础、发展和应用[M].北京:清华大学出版社,1987.

[20] Bronfenbrenner,U.The ecology of human development[M].Cambridge, MA:Harvard University Press,1979.

[21] Parsons T.The social system[J].American Sociological Review,1964,(3).

[22] 罗伯特·K·默顿.社会理论和社会结构[M].南京:译林出版社,2015.

[23] 张恒龙.改进分享经济时代政府与市场关系[J].国家治理,2015,(35).

[24] 邵春燕.“分享经济”的启示与颠覆[J].现代国企研究,2015,(19).

[25] 罗伯特·赫钦斯.学习型社会[M].北京:社会科学文献出版社,2017.

[26] 珍妮特·V·登哈特,等.新公共服务:服务,而不是掌舵(第3版)[M].北京:中国人民大学出版社,2016.

[27] 风笑天,张小山,周清平.社会管理学概论[M].武汉:华中理工大学出版社,1999.

[28] 邵光学,刘娟.从“社会管理”到“社会治理”——浅谈中国共产党执政理念的新变化[J].学术论坛,2014,(2).

[29] 刘仲田.基于信息技术的企业组织虚拟扁平化管理研究[J].煤炭经济研究,2008,(6).

[30] 李伟.信息化促进中国经济转型升级[J].新经济导刊,2016,(6).

[31] 汤姆·斯利.共享经济没有告诉你的事[M].南昌:江西人民出版社,2017.

图1 中国网民规模城乡差异

图2 各种电子设备上网使用率

图3 分享经济断裂与重构分析框架

注:虚线箭头表示断裂,实线箭头表示重构,外环表示网络社会的边界

[责任编辑:杨大威]

C913

A

1007-4937(2017)05-0083-11

2017-07-17

王帝钧(1988—),男,山东烟台人,博士研究生,从事经济社会学与教育社会学研究。