“语—图”互文视域中的诸葛亮视觉形象分析*

2017-10-12朱湘铭

朱湘铭

(赣南师范大学 文学院,江西 赣州 341000)

“语—图”互文视域中的诸葛亮视觉形象分析*

朱湘铭

(赣南师范大学 文学院,江西 赣州 341000)

文章从历代文史文本、武侯题材的绘画作品、《三国志演义》插图及武侯画像的文化功能诸维度梳理分析诸葛亮视觉形象的形成过程,认为《三国志演义》中的诸葛亮形象具有二重特征——“宿儒”与“术士”,体现了儒、道思想的会通,通过对此二重特征之来源与蕴意的梳理分析,从“文”与“图”的比对、“语—图”互文的视角分析了论述诸葛亮形象及其文化意蕴。

“语-图”互文;诸葛亮;视觉形象;三国志演义

在“文学”与“图像”的关系论述中,“互文性”理论被众多研究者用作基本的理论支撑。所谓“互文性”(intertextuality),即如其首创者——法国符号学家朱丽亚·克里斯蒂娃所言:“任何一篇文本的写成都如同一幅语录彩图的拼成,任何一篇文本都吸收和转换了别的文本。”①[法]朱丽娅·克里斯蒂娃:《符号学,语义分析研究》,见《互文性研究》,天津人民出版社2003年版,第4页。作为脱胎于《三国志》及其他史传、小说与戏剧文本乃至民间叙事文本基础上的“层累型”小说,《三国志演义》敷演的人物及故事亦多有所本,这已为许多研究者论及。具体于“文学”与“图像”关系而言,文学文本(语言文字)与图像文本总会不同程度、不同方式地相互模仿,从而在相互参照、彼此牵连中形成语言文字文本与图像文本之间的互动演变。故此,文章以“语—图”互文视角分析诸葛亮形象的形成过程及其文化意蕴。

一、儒道交融:文史文本中的诸葛亮视觉形象

《三国志》描述诸葛亮的形貌颇简略:“(亮)身长八尺,容貌甚伟,时人异焉。”②《三国志集解》卷三十五《诸葛亮传》,上海古籍出版社2012年版,第2487页。此寥寥十数言并不能具体勾勒出这位“卧龙”形象。《世说新语》描述诸葛亮与司马懿两军对垒于渭滨时云:“宣王戎服莅事,使人视武侯,独乘素舆,葛巾毛扇,指麾三军,随其进止。宣王叹曰:诸葛君可谓名士矣。”③《三国志集解》卷三十五《诸葛亮传》,上海古籍出版社2012年版,第2480页。元至正年间刊印的《全相三国志平话》描述诸葛亮:“身长九尺二寸,年始三旬,髯如乌鸦,指甲三寸,美若良夫。”又“赤壁鏖兵”一节描述祭风时的场景云:“诸葛披着黄衣,披头跣足,左手提剑,叩牙作法,其风大发。”嘉靖本《三国志演义》卷八《定三分亮出茅庐》云:“(亮)身长八尺,面如冠玉,头戴纶巾,身披鹤氅,眉聚江山之秀,胸藏天地之机,飘飘然当世之神仙也。”又卷廿四《姜维大战剑门关》叙述钟会夜梦武侯显圣:“纶巾羽扇,深衣鹤氅,素履皂绦,面如冠玉,唇若抹硃,眉聚江山之秀,胸藏天地之机,身长八尺,飘飘然当世之神仙也。”

据此可提炼出《三国志演义》描写诸葛亮形貌的关键词:面如冠玉、头戴纶巾、身披鹤氅。除身高、衣着和头饰为具体直观之物外,其余如“面如冠玉”“眉聚江山之秀,胸藏天地之机”均不能以具象清楚表达出来,只能靠读者的想象才能意会。所谓“面如冠玉”,是用镶嵌在帽子上的美玉(多为质地精良、纯正无瑕的玉石)来形容人的容貌,意谓其人面色白皙,相貌英俊。《史记·陈丞相世家》云:“绛侯、灌婴等咸谗陈平曰:‘平虽美丈夫,如冠玉耳,其中未必有也。’”①[汉]司马迁:《史记》卷五十六《陈丞相世家》,中华书局1963年版,第2054页。这里的“冠玉”即指男子面貌英俊如美玉。以美玉之外表光泽来比拟人的容貌和气质,体现了中国古人的比德思想。除诸葛亮外,《三国志演义》还以“面如冠玉”形容刘备、周瑜和陆逊,以及用“面如紫玉”来刻画张辽的面容。

除容貌的描述外,诸葛亮形象在《三国志演义》中还有诸多“可看”的内容:头戴纶巾、身披鹤氅、手执羽扇。下文逐一作具体分析。

其一,头戴纶巾。“纶巾”和“鹤氅”本是魏晋风流影响下的儒士常见装束。张华《博物志》云:“汉中兴,士人皆冠葛巾。建安中,魏武帝造白帢。于是遂废,唯二学书生犹著也。”②[晋]张华:《博物志》,中华书局1985年版,第59页。《晋书·谢万传》云:“(谢)万字万石,才器隽秀……简文帝作相,闻其名,召为抚军从事中郎。万著白纶巾,鹤氅裘,履版而前。既见,与帝共谈移日。”③[唐]房玄龄等:《晋书》卷七十九《谢万传》,中华书局1974年版,第2086页。“纶巾”,史称“葛巾”,即用葛布做的头巾。《博物志》所载“白帢”与《晋书》所谓“白纶巾”为同一种束发头巾。《太平御览》卷二三六“国子祭酒”条引《齐职仪》:“晋令,博士祭酒掌国子学,而国子生师事祭酒,执经,葛巾,单衣,终身致敬。”④[宋]李昉等:《太平御览》卷二三六《职官部•国子祭酒》,见商务印书馆《四部丛刊》本。《宋书·隐逸传》云:“郡将候(陶)潜,值其酒热,取头上葛巾漉酒,毕,还复著之。”⑤[梁]沈约:《宋书》卷九十三《隐逸传》,中华书局1974年版,第2288页。又《宋书·舆服志》云:“巾以葛为之,形如帢,而横著之,古尊卑共服也。故汉末妖贼以黄为巾,时谓之‘黄巾贼’。今国子太学生冠之,服单衣以为朝服,执一卷经以代手板。居士野人,皆服巾焉。”⑥[梁]沈约:《宋书》卷十八《礼五》,中华书局1974年版,第520页。可见,魏晋六朝时士人流行着葛巾。诸葛亮出山前曾隐居南阳卧龙岗,其头戴纶巾就不难理解了,这体现了他作为业儒者的装束特征。明王圻《三才图会》谓“诸葛巾,此名纶巾,诸葛武侯尝服纶巾,执羽扇,指挥军事,正此巾也。因其人而名之,今鲜服者”⑦[明]王圻:《三才图会》,明万历三十五年槐阴草堂刻本。其二,身披鹤氅。所谓“鹤氅”,是指用鹤羽织成的裘衣。这种独特材质的裘衣尺寸宽大,穿在身上有羽化登仙之飘逸感,为魏晋间名士所追捧。《晋书·王恭传》:“(王)恭美姿仪,人多爱悦,或目之云:‘濯濯如春月柳。’尝被鹤氅裘,涉雪而行,孟昶窥见之,叹曰:‘此真神仙中人也!’”⑧[唐]房玄龄等:《晋书》卷八十四《王恭传》,中华书局1974年版,第2187页。只不过在后来的历史发展中,鹤氅逐渐演变成了道教徒的装束。这或许与鹤氅能给人羽化登仙之感有关,亦即与道教徒毕生修行的理想目标之一——成仙不谋而合,故后世将其视作道士的服装。⑨北宋邵雍《梦林玄解》“着鹤氅衣”条云:“轮(纶)巾羽扇,鹤氅道袍,此仙家兆也。占之士人更元服,商贾获奇珍,羽士梦之主得官带。”见[宋]邵雍:《梦林玄解》卷十六《梦占·服饰部》,明崇祯刻本。另,苏轼《后赤壁赋》有孤鹤“元裳缟衣”横江东来,而后化作一道士进入东坡梦境之中的情节。这可谓诸葛亮这一艺术形象被后世戏剧小说家塑造成道士的重要契机。

随着三国故事的广泛传播,尤其是人们对诸葛亮这位贤相的缅怀与崇敬之情日渐深厚,其军事指挥才能及超凡智慧被无限夸大,以至于超出了人力所能企及的范围,故而只得为其附会一些传说⑩在三国故事的民间传说中,有很多类似的附会或传说。譬如江苏民间故事中就有诸葛亮的羽扇来自一位神仙赠送给他的几根乌鸦羽毛,只要在耳边一扇,就会有计谋。这些传说故事或多或少都带有道教思想影响的痕迹。参见《中国民间故事集成·江苏卷·诸葛亮的羽扇》,中国ISBN中心1998年版。《三国志演义》中的一些故事,譬如孔明设坛借东风时,其中一些仪式就体现了受道教仪式影响的痕迹。,诚如鲁迅先生所谓“状诸葛之智近妖”。

元杂剧《新刊关目诸葛亮博望烧屯》第三折【鸳鸯煞】唱词云:“今日坐领三军,金顶莲花帐,披七星锦绣云鹤氅。早定了西蜀,贫道却再返南阳。”①[元]无名氏:《新刊关目诸葛亮博望烧屯》,见徐沁君校点:《新校元刊杂剧三十种》,中华书局1980年版,第737、744页。“七星锦绣”即带有北斗七星图案的锦绣,“北斗七星”“云”及“鹤”均为道教的图腾物。道家学说主张“道法自然”,因而在修行与处世诸方面均力主效法自然。以“云”“鹤”为主要素材的图像在唐墓壁画中屡屡出现,这与道教在唐代的勃兴以及道家思想所产生的广泛影响力是密不可分的。②参见田小娟:《唐墓壁画中的“云鹤图”述论》,《文博》,2011年第3期,第80—83页。因此,诸葛亮“七星锦绣云鹤氅”的装束就鲜明地彰显了他的道家风貌。

其三,手执羽扇。羽扇在《三国志》中并未提及,但它在魏晋时期却颇常见。“羽扇”即用禽类(主要是白鹤)羽毛制作的扇子,原本是士人用以遮阳避暑之物。③《世说新语·言语》第53则“庾穉恭为荆州,以毛扇上武帝”,刘孝标注及余嘉锡所作的笺疏,是用鸟的羽毛做成的,吴楚之地的士人用以遮阳避暑之物。羽扇由来已久,且多为文士所喜好。西晋陆机《羽扇赋》云:“昔楚襄王会于章台之上,山西与河右诸侯在焉。大夫宋玉、唐勒侍,皆操白鹤之羽以为扇。”④[晋]陆机:《陆机集》卷四《羽扇赋》,中华书局1982年版,第33页。不唯如此,羽扇在汉末魏晋时期,还成为将领从容指挥战斗的标志。⑤参见周一良:《魏晋南北朝史札记·晋书札记》,中华书局1985年版,第69—70页。譬如《晋书》载顾荣指挥作战时:“(顾)荣废桥敛舟于南岸,(陈)敏率万余人出,不获济,荣麾以羽扇,其众溃散。”⑥[唐]房玄龄等:《晋书》卷六十八《顾荣传》,中华书局1974年版,第1813页。顾荣原为三国时吴人,后入晋,其人机神朗悟,与广陵相陈敏交战镇定自若,“麾以羽扇”,这与《语林》所叙诸葛亮与司马宣王交战时“素舆葛巾,持白毛扇,指麾三军”的情形极相类。相较之下,司马懿“戎服莅事”,而诸葛亮却从容自如,这将诸葛武侯从容优雅的名士风范刻画得淋漓尽致。关于羽扇的形制及制作,宋人程大昌《演繁露》卷八“羽扇”条引《晋中兴》徵说曰:“‘旧羽扇翮用十毛,王敦始省改,止用八毛。其羽翮损少,故飞翥不终,此其兆也。’据此语以求其制度,则是取鸟羽之白者,插扇柄中,全而用之,不细析也。今道家绘天仙象中,有秉執羽扇者,皆排列全翮,以致其用,则制可想矣。”⑦[宋]程大昌:《演繁露》卷八《羽扇》,见《景印文渊阁四库全书》(子部第852册),台湾商务印书馆1983年版,第133—134页。这则文献不仅揭示了羽扇的制作,还指明羽扇与道家绘画的关联——成为道家绘画的重要素材。

值得注意是,《梁书·韦叡传》述及韦袞与中山王元英战于钟离时云:“(韦)叡乘素木舆,执白角如意麾军,一日数合,(元)英甚惮其强。”⑧[唐]姚思廉:《梁书》卷十二《韦叡》,中华书局1973年版,第223页。这与上文所引裴启《语林》中描述诸葛武侯“独乘素舆,葛巾毛扇,指麾三军”的形象相类。

要而言之,诸葛亮这一历史人物(兼文学形象),在不同历史语境及不同的创作者笔下,其形象是不断发展变化的。诚如当代学者陈翔华所归纳的:诸葛亮本是历史上的蜀国名相,东晋时被称为“名士”,至南朝萧梁时成了“名将”,李唐时期又成为“智将”,而在宋元讲史和杂剧中,则被描绘成得道“神仙”。⑨参见陈翔华:《诸葛亮形象史研究》,浙江古籍出版社1990年出版。

二、“语—图”互文:绘画艺术中的诸葛武侯形象

唐宋以前的诸葛亮画像现今几乎难以见到,但通过文献梳理,却可以发现唐代有过诸葛亮画像存在的确凿证据。朱熹《跋武侯像赞》云:“乾道丁亥岁,予游长沙,见张敬夫书室有武侯画像,甚古,云是刘丈子驹家藏,唐阎立本笔。因谓敬夫:‘盍为之赞?’敬夫欣然口占,立就,语简意到。闻者叹服,以为非深知武侯心事者,不能道也。王兄齐贤因摹本,而属敬夫手题其上。后二十九年,齐贤诸子出以视予,俯仰畴昔,如昨日事,而三君子皆不可见矣。为之太息!记其下方。庆元乙卯秋八月丁丑,新安朱熹仲晦父。”①[宋]王十朋:《梅溪后集》卷二十六《夔州新迁诸葛武侯祠堂记》,见《景印文渊阁四库全书》(第1151册),台湾商务印书馆1983年版,第588页。张敬夫即张栻(又名乐斋,字敬夫,号南轩),闲居长沙时尝于城南结屋读书,与朱熹友善。文献所云画像为唐阎立本手笔,倘若不误,则可推断初唐时即有诸葛武侯的单幅画像流传。宋人王十朋《移建武侯祠记》云:“武侯故祠,在州之南门,沿城而西三十六步,无断碑遗刻以考其岁月之始,见于图经者略焉。……门之东去祠一百八十五步,城有台,下临八阵图。……地初为节度推官宅,徙于它所。因其址筑而高之,用其材斫而新之。为堂五楹,庑万椽,南门于台,又门于西,通往来之道。像仍其旧,新厥丹青,冕服用侯;又塑关、张像,翼于左右。故祠以妇配,非礼也,别为室以奉之。书史传于壁之左,而削其不公之论。书少陵诗于壁之右,以诸作者诗文次之。乾道三年四月壬午告成,诗以祠纪之。”②[宋]王十朋:《梅溪后集》卷二十六《夔州新迁诸葛武侯祠堂记》,见《景印文渊阁四库全书》(第1151册),台湾商务印书馆1983年版,第588页。为历史功臣图像祭祀,这在中国古代是常见现象。从“新厥丹青,冕服用侯”及“塑关、张像,翼于左右”的情况看,当时的武侯像可能是一座塑像,表面设色,身着诸侯冕服的礼服形象。

值得注意的是,苏轼《诸葛武侯画像赞》云:“密如神鬼,疾若风雷。进不可当,退不可追。昼不可攻,夜不可袭。多不可敌,少不可欺。前后应会,左右指挥。移五行之性,变四时之令。人也?神也?仙也?吾不知之,真卧龙也!”③[宋]苏轼:《诸葛武侯画像赞》,见[明]诸葛羲、诸葛倬辑:《诸葛孔明全集(附评传)》卷二十《赞》,北京市中国书店1986年影印本,第353页。苏轼所谓诸葛武侯能“移五行之性,变四时之令”,这已超出了普通人的能力范畴,因而发出了人也?神也?仙也?等系列疑问。这也从侧面说明,经唐宋人的艺术创造,诸葛亮在当时人们心目中已远远超越了蜀相、名士、名将、智将的形象,已然成了世间罕有的得道神仙。

元人柳贯《题重摹唐本诸葛忠武侯像下方》云:“右汉丞相诸葛忠武侯画像,重摹王齐贤家朱文公所識本。齐贤姓王氏,讳师愈,丞相鲁文定公从父。……鲁斋先生其家宝藏忠武侯此像,锦褾玉轴,极其潢饰之美矣。鲁斋先生自幼独慕忠武侯之大节,至摹此像刻石斋中。比年子孙不振,以像归富民,而石亦皴剥。予尝即家访得之,搨致数本。……像传于唐,要有所据,即而观之,所谓有儒者气象,而庶几礼乐者,尚可槩见于兹,藏于子驹,临于齐贤而宣公赞之,文公識之,其以是哉?”④[元]柳贯:《柳待制文集》卷十九《题重摹唐本诸葛忠武侯像下方》,商务印书馆《四部丛刊》本。这则文献所记之事与朱熹《跋武侯像赞》可互相印证,其蕴含的信息除了可推知唐代已有诸葛武侯的画像存世并广为流传外,还可见出时人对诸葛武侯怀有深深的崇敬之意,不仅临摹其画像,又将其画像装裱精美,甚至还摹刻石像于书斋之中,将其用作明志或励志之物。

赵宋以降,诸葛武侯的画像见诸著录者愈来愈夥。由于两宋时期汉族政权屡遭北方少数民族政权的威胁,宋代知识分子尊崇诸葛武侯的现象较普遍,纷纷以其画像作为自己明志或励志的工具。换言之,诸葛武侯鞠躬尽瘁死而后已的忠义,以及卓尔超群的智慧谋略和军事才能,已成为宋代知识分子共同的精神标杆。

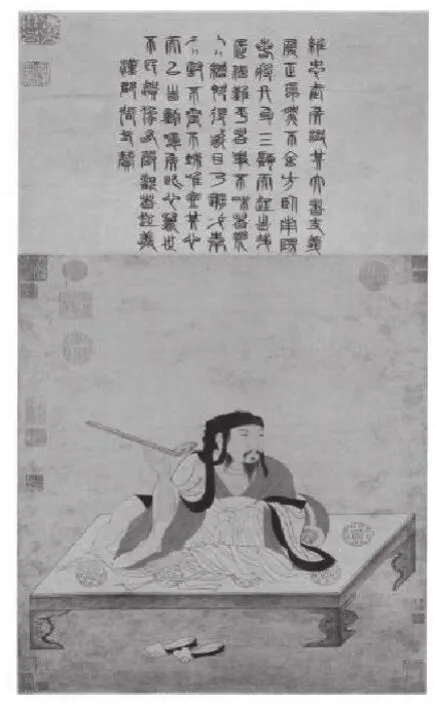

图1 元《诸葛亮像轴》

现存诸葛武侯题材的绘画作品,有传为赵孟頫所作的《诸葛亮像轴》(见左图1)。该画轴因有赵氏钤印,故而一度被误定为赵氏之作,但后来被认定为元人画。此画轴现藏于北京故宫博物院。图轴为挂轴,设色,首端题张式(栻)赞云:“维忠武侯,识其大者。丈(仗)义履正,卓然不舍。方卧南阳,若将终身。三顾而起,时哉屈伸。难平者事,不昧者几。大纲既得,万目乃随。我奉天讨,不震不竦。唯一其心,而以时动。噫侯此心,

万世不民(泯)。遗像有严,观者起敬。”①此赞见于张栻《南轩集》,题为《汉丞相诸葛忠武侯画像赞》。参见[宋]张栻:《张南轩先生文集》卷七《汉丞相诸葛忠武侯画像赞》,商务印书馆《丛书集成初编》本。画面上下及左右钤有“乾隆御览之宝”“乾隆鉴赏”“嘉庆御览之宝”“三希堂精鉴”“石渠宝笈”等23印。该画轴构图简单,无背景图案,仅描画一坐案及武侯坐像而已。图中武侯须髯飘逸,头戴葛巾冠,身着宽松衣物,左腿盘在身下,坐于方形几案之上,几案表面有团花纹饰,案脚均有精细雕花,显得古朴典雅。武侯跣足坐于几案上,右手托举直尺形物,目光平视左前方,神态安详。整个画面构图简约,线条自然流畅,所刻画的人物既有儒者风范,又透出一股魏晋名士所特有的风流倜傥气息,令人不由得对这位运筹帷幄的贤相产生一种神秘感。

明代有关诸葛武侯的画作,主要有朱瞻基绘制的《武侯高卧图卷》(见下图2)。该图卷为纸本,墨笔,纵27.7厘米,横40.5厘米。图卷可分为三部分,即卷首、画心和跋尾。卷首与跋尾题写的是文字,画心为图像。

图2 明朱瞻基《武侯高卧图》(局部)

该图卷首题篆书“旌忠”二字,次题“赐进士奉袞提督抚治河南参政臣史敏谨题”。画心部分左上端款署:“宣德戊申御笔戏写,赐平江伯陈瑄。”钤“广运之宝”“嘉庆御览”“三希堂精鉴玺”“宣统鉴赏”“宜子孙”“无逸斋精鉴玺”六方印。画面右端钤“嘉庆御览之宝”“宣统御览之宝”“石渠宝笈”“宝笈三编”四印。从题款“宣德戊申”(明宣德三年,1428)可推知,该图卷是宣德皇帝赐予陈瑄的御作。跋尾部分有明景泰五年(1454)陈循跋,其文曰:“是图见之然,惟圣明所以望其臣者如此,其重则子孙之所以绳其祖者,宜何如其至哉!豫以下其世世勉之。”这点明了宣宗赐画给陈瑄的目的是想激励他效法前贤为国鞠躬尽瘁。画面中,诸葛亮袒露胸怀,头枕书匣,悠闲地躺卧于草地之上,左手托腮,右手放置在微微弓起的右腿膝盖上,显得十分自在、安逸与逍遥。身旁是一片竹林,翠竹修长劲拔,枝繁叶茂,衬托出一派清幽闲适的村野风光。整幅画构图紧凑饱满,人物衣褶纹路采用“钉头鼠尾”法描绘,线条流畅,笔墨酣畅潇洒,显示出较高的绘画技巧。从画面描绘的人物形象来看,应当是对隐居卧龙岗的孔明生活情态的描摹。

明代画家创作的诸葛亮画像还有仇英《诸葛武侯像》、尤求《白描诸葛武侯事迹图轴》。仇英《诸葛武侯像》现藏于台北故宫博物院,钤项元汴印,“纸本白描,前列二童子捧表侍款”②[清]胡敬:《西清劄记》,见《胡氏书画考三种》,清嘉庆刻本。。尤求《白描诸葛武侯事迹图轴》(见下图3)以工笔白描法绘制诸葛武侯的事迹,依次为白帝托孤、七擒孟获、上出师表、南中屯田、星落五丈原五事,并配释文,钤凤丘、吴人尤求印。其中“星落五丈原”事所描绘的画面与上文所列元人所作《诸葛亮像轴》非常相似。画面上描绘的系列诸葛亮形象,其衣着装束因不同场合而略有不同,其中“七擒孟获”“南中屯田”“星落五丈原”三事所绘诸葛亮,头戴纶巾,身着对襟宽袖长衫,手执羽扇(或羽扇置于一旁),神情自若。

清人胡敬(字以庄,号书农)考订,清代皇室仍收藏有多种诸葛武侯画像。譬如《南薰殿图像考》(卷上)载:“汉《诸葛亮像》一轴,绢本,纵六尺一寸,横三尺,设色。画立像,长五尺,有须,纶巾,衣繫裳。上方题:‘炎刘失驭,汉辙倾东,遗世躬耕,草庐隆中。昭烈三顾,幡然景从,跨荆益以保袞阻,走曹瞒司马而角逐群雄。鱼复之石,八阵不移,赤壁之戈一挥懋功,拜表《出师》,神行电迈,诚动天地,气凌云风,旷百世贯古今而不可度,思夫是为南阳之卧龙。’敬德堂钤印三:‘敬德堂章’‘晋府图书’‘冰清玉洁’。南阳卧龙,炎刘倾否,三顾草庐,幡然而起,义正君臣,恩犹鱼水,肆七纵以征蛮,麾八阵于颐指,气吞吴魏,岿然鼎峙,据五丈原走生仲达。呜呼!天下憗遗,长星坠矣。’吴从敬钤印五:‘豫章’(二字漫漶)‘琴寓图书’‘吴氏从敬’‘正肃公裔’,一印不可辨。”①[清]胡敬:《南薰殿图像考》(卷上),见《胡氏书画考三种》,清嘉庆刻本。吴从敬为明景泰年间人,而该图轴上钤吴氏印,则可推知该图轴的创作年代不晚于明景泰年间。同类的画像还有明谢时臣《诸葛亮像》轴,该像轴创作于嘉靖庚申(三十九年,1560),纵292厘米,横100.4厘米,纸本设色,现藏于北京故宫博物院。

图3 明尤求《白描诸葛武侯事迹图轴》(局部)

南熏殿旧藏《历代功臣像轴》系列中的《汉诸葛亮立像轴》(见下图4)《历代圣贤像轴》系列中的《蜀汉丞相忠武侯诸葛亮》(见下图5)二图,其中《汉诸葛亮立像轴》,绢本、设色,纵六尺一寸,横三尺,画立像高五尺。有须,纶巾,缁衣,系裳,方题字,钤印五。《蜀汉丞相忠武侯诸葛亮》,纸本,设色,冠服半身像,每幅纵一尺一分,横七寸六分。从二图来看,诸葛亮的形貌基本一致:头戴纶巾,面容俊朗,神态祥和。

图4 南熏殿旧藏《汉诸葛亮立像轴》

图5 南熏殿旧藏《汉诸葛亮立像轴》

从上述图画作品所描绘的诸葛武侯形象来看,与《三国志演义》的刻画存在差异:图像中的武侯更突出了其作为隐逸之士的特征,或赤脚盘腿坐于几案之上,或袒露胸腹高卧于竹林之中,神态均显得十分逍遥自在,这与汉末魏晋时期名士崇尚清谈,追求精神自由与超脱的时代风潮是相吻合的。而《全相三国志平话》《三国志演义》作为叙事性文体,为了叙事(故事情节的展开及人物刻画)的需要,对诸葛亮的形貌、衣着、神态等的刻画更细致具体,同时也增添了更多具有传奇色彩的新创造。

三、图像叙事:《三国志演义》插图中的诸葛亮形象

《三国演义》插图中的诸葛亮形象,因版本不同而略显差异。下图(图6)为明郑少垣本《三国演义》“诸葛亮迎备入草堂”图。图中的诸葛亮则头系葛巾,身穿交领窄袖长袍,腰束绦带,正拱手迎接刘备、关羽、张飞三人的到访。下图7、图8、图9、图10分别为清遗香堂本、雍正致远堂本、吴郡绿荫堂本、明金陵周曰校本插图中的诸葛亮形象。

图6 郑少垣本《三国演义》“诸葛亮迎备入草堂”图

图7 清遗香堂本

图8 雍正致远堂本

图9 吴郡绿荫堂本

图10 金陵周曰校本

图7是钟会梦见武侯显圣时的诸葛亮形象。画面中的诸葛亮长须及胸,头戴纶巾,身着交领宽袖长袍,左手执一柄羽扇,整个形象超凡飘逸。清代吴郡绿荫堂刻本所描绘的诸葛亮形象如下图9所示:头戴纶巾,身着交领宽袖长袍,右手支撑下颌,身体向后斜倚,坐于床榻之上打盹,面前的几案上放着一把羽扇……这些都形象刻画了诸葛亮任性自然的隐逸生活。

图10是明代金陵周曰校万卷楼刻本《三国志通俗演义》 “定三分亮出草庐” 插图中的诸葛亮。画面中,诸葛亮头裹纶巾(亦称诸葛巾),身着交领宽袖长袍,外罩对襟长褂,右手直指展开的画卷,与刘备述说着天下三分之局势。

图8为清雍正间致远堂刻本所绘诸葛亮绣像,画面中的诸葛亮头戴诸葛巾,身着宽大衣衫,脚蹬高墙履;右手执一柄羽扇,左手垂于身体左侧;神态逍遥,身姿飘逸。由于孔明绣像为其直立背影,故其长相除长须及肩外,馀皆不可知晓。这样的艺术化处理能给读者以难以窥见孔明之“庐山真面目”的神秘感。较之《全相三国志平话》、元杂剧及《三国志演义》对孔明形貌的描摹,绣像诸葛亮少了一分仙道色彩,其儒士与谋臣身份得到了强化。虽然只是背影,但对于诸葛亮这一艺术形象而言,其基本的构成要素,如纶巾、羽扇等还是具备的。直至清光绪十四年(1888)上海鸿文书局石印本《增像全图三国演义》中,诸葛亮的绣像同样具备了纶巾、羽扇等关键要素。值得一提的是,清光绪间上海同文书局石印本《增像三国全图演义》又为诸葛亮披上了八卦衣,将其刻画成了道士。

上述五个版本的插图中,诸葛亮的形象与《三国志演义》描述的形象基本相吻合,换言之,插图的描绘是对小说文本的模仿,亦即插图中的诸葛亮形象依形成互仿的态势。

四、“宿儒”与“术士”:诸葛亮形象的文化蕴意

在中国古代,人物画像(包括塑像)大都寄寓了旌表、纪念或劝诫、教化等功能。《太平御览》引《魏志》曰:“鲍信与太祖击黄巾,信乃闘死。太祖购求信丧不得,乃刻木如信形,祭而哭之。”又如,引《江表传》曰:“孙权使朱隽往喻关羽,令降。羽乃作像人于城上而潜遁。”①[宋]李昉等编:《太平御览》卷三九六《人事部三十七·偶像》,商务印书馆《四部丛刊》本。可见,以人物画像(或塑像)来实现旌表、纪念或劝诫、教化等社会功能的做法由来已久,而且长盛不衰。

唐张彦远指出:“洎乎有虞作绘画明焉,既就彰施,仍深比象,于是礼乐大阐,教化由兴,故能揖让而天下治,焕乎而词章备。……以忠以孝,尽在于云台;有烈有勋,皆登于麟阁。见善足以戒恶,见恶足以思贤。留乎形容,式昭盛德之事;具其成败,以传既往之踪。”(《历代名画记·叙画之源流》)由于古代儒家主张“内圣外王”的思想,故而非常注重个体的自身修养,在“修身、齐家、治国、平天下”的个体道德修养序列中,“修身”是排在第一位的,也是最基础最关键的修炼功夫。子曰:“见贤思齐焉,见不贤而内自省也。”(《论语》)这是一种内省式的个体道德修养,尽管它强调的是“内自省”,但任何人都是社会群体中的一员,故而在道德修养上必然会与社会、他人产生联系,这种联系主要表现为向善的“感召”力与惩恶的“训诫”力。故此,历代圣贤及其事迹,就自然而然地成了人们用以进行道德教育的教材。

诸葛亮去世后,他的事迹尤其是他作为贤相的形象一直被人们深切怀念。《三国志》云:“景耀六年,诏为亮立庙于沔阳。”裴松之注引《襄阳记》曰:“亮初亡,所在各求为立庙,朝议以礼秩不听,百姓遂因时节私祀之于道陌上。……步兵校尉习隆、中书郎向充等共上表曰:‘臣闻周人怀召伯之德,甘棠为之不伐;越王思范蠡之功,铸金以存其像。自汉兴以来,小善小德,而图形立庙者多矣。况亮德范遐迩,勋盖季世,兴王室之不坏,实斯人是赖。而烝尝止于私门,庙像阙而莫立,使百姓巷祭,戎夷野祀,非所以存德念功,述追在昔者也。……臣愚以为宜因近其墓,立之于沔阳,使所亲属,以时赐祭。凡其臣故吏,欲奉祠者,皆限至庙。断其私祀,以崇正礼。’于是始从之。”②《三国志集解》卷三十五《诸葛亮传》,第2484—2485页。古人对有德有功者,往往会图其形而为之立庙祭祀,这样的习俗自古就有,而且一直延续到清代。所以我们可以推想,当时的武侯庙中必定是有诸葛亮之画像(或塑像)的。这一点应该毫无疑问,因为习隆、向充的表上已经明确指出,自汉代以来,即便是小善小德之人都会有图形立庙的俗习,更何况武侯是“德范遐迩,勋盖季世”之人呢?再者,“庙像阙而莫立”一句,其意就在提示后主当为武侯图形立庙。只可惜因年代久远,庙中的画像未能流传至今。

在诗歌创作领域,武侯画像同样成了时人咏叹的题材。陈文蔚《武侯像》诗云:“堂堂千载人,遗像凛如生。趋舍同一操,岂无当代英。欲唤臣龙起,四海盲聋惊。此意无今昨,未应归杳冥。”③北京大学古文献研究所编:《全宋诗》卷二七一四《陈文蔚一》(第51册),北京大学出版社1998年版,第31916页。陈文蔚,字才卿,江西上饶人。南宋宁宗嘉泰初前后在世,举进士,师事朱熹。庆元中,馆于朱熹家,课其诸孙。又讲读铅山。学者称“克斋先生”,有《克斋集》传于世。又如元人吴澄《题诸葛武侯画像》诗云:“含啸沔阳春,孙曹不敢臣。若无三顾主,何地著斯人。”④[元]吴澄:《题诸葛武侯画像》,见[清]顾嗣立编:《元诗选》(初集),中华书局1987年版,第518页。再如,元人郑元祐《武侯像》诗云:“鱼水君臣百世师,风云鱼鸟识旌旗。三分天下何经意?恨未中原复本支。”①[元]郑元祐:《侨吴集》卷六《武侯像》,北京图书馆古籍珍本丛刊影印明弘治九年刊本。这些品题画作的诗歌,其内在机制是以画像为切入点,睹画思人,其咏叹的重点并非画像本身,而是画像人物背后所附着的精神意蕴。可以说,画像只是引发诗情的一个外在诱因,其真实目的在于:通过画面的视觉观感,从而引发观赏者内心的无限情思。

此外,在游记、笔记等体裁作品中,亦可见到关于诸葛武侯画像的记载。譬如宋祝穆《方舆胜览》载:“(江东路南康军)卧龙庵,在城西北二十里。朱元晦绘诸葛武侯像于庵中。”②[宋]祝穆:《方舆胜览》卷十七《江东路·南康军》,中华书局2003年版,第305页。明王士性《五岳游草》载:“甲寅至南阳连霁,乃西八里造卧龙冈,谒诸葛武侯像,犹翩翩神仙人也。”③[宋]祝穆:《方舆胜览》卷十七《江东路·南康军》,中华书局2003年版,第305页。这两则文献展示了时人对诸葛武侯画像的情感态度,已由最初自发性地用以明志、励志,上升为带有浓厚宗教色彩的偶像崇拜,这可谓三国故事传承接受史上的重要转折点。

五、结语

那么,诸葛亮为何会被塑造成一个儒生与方士的结合体呢?笔者认为原因主要有二:第一,是解决儒家济世安民理想在现实世界推行的困难。当儒家的济世安民理想遭遇一些现实的困难以至不可能实现时,就需要借助方士的一些所谓道术来解燃眉之急,甚至是化险为夷、扭转乾坤。诸葛亮济世安民的抱负出自传统儒家思想这是毫无疑问的,但在汉末群雄割据、战乱纷纷的年代,要想达到大一统的儒家终极目标,困难可想而知。除了对内修睦政之外,其中最重要的一个条件就是具备强大的军事力量,而这又恰恰是蜀汉的弱势。在与魏、吴军事力量对比悬殊的情况下,要想取得军事上的胜利,唯有依靠将帅——诸葛亮的谋略。于是,诸葛亮的军事指挥才能和智慧无疑就成了决定蜀汉能够成为三足鼎立之中一足的关键。为了调和理想与现实之间的矛盾,必须附加给关键人物以更多的智慧和才能,否则,何来蜀汉在群雄割据的时代保有其“一足”之地?诸葛亮的道术在《全相三国志平话》中已有相关描述,而在元杂剧中体现得最明显,《三国志演义》则继承前两者的影响,其文本中可以找出诸多神仙道术的痕迹。

第二,是受东汉经学称引谶纬风气的影响。经学原本泛指中国古代诸子百家学说要义的学问,但在汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”之后,则特指研究儒家经典要义的学问,具体包含解释儒家经典的字面意义并阐明其蕴含的义理。作为中国古代学术的主体,经学除了成为传统文化的重要载体之外,其另一项功能就是为当世现实政治服务。由于受当时道家及阴阳五行等学说的影响,谶纬之说风行,以谶说经遂成为东汉经学的一大显著特色。儒生们在阐发儒家经传的义理时,附会阴阳五行学说,并以之为现实政治服务。

顾颉刚先生曾指出,“儒生和方士的结合是造成两汉经学的主因”(《秦汉的方士与儒生》)。方士们宣扬阴阳五行、五德始终、长生不老等虚诞学说,对汉代儒生及汉朝统治者都有极大吸引力。影响所及,汉以后的历代帝王几乎都自然而然地引以为维护自身统治的法宝。基于这样的政治原因,统治者都自诩为上天之子,其统御万民的地位与合法性是上天赐与,是顺应天意。正所谓“皇帝的神性越浓厚,他的地位就越优越,一般民众也就越容易服服帖帖地受皇帝的统治”。④顾颉刚:《秦汉的方士与儒生·序》,上海世纪出版集团2005年版,第2—3页。翻开廿五史,许多帝王的出生或长相都异于常人,要么有天降灵瑞,要么天生异相……在三国故事发生的年代,汉末黄巾起义以符谶为旗号揭竿而起,而蜀汉又自称是承续汉朝之正统,那么其存在与试图结束三分天下格局的合法性就必然会得到上天的支持。这就构成了诸葛亮这样一位半人半神形象产生的文化土壤。

除此之外,也有一些文体本身的要求和读者的阅读心理期待,《文心雕龙·史传》谓:“俗皆爱奇,莫顾实理,传闻而欲伟其事,录远而欲详其迹。于是弃同即异,穿凿旁说,旧史所无,残书则传。”⑤[南朝梁]刘勰著,范文澜注:《文心雕龙注》卷四《史传》,人民文学出版社1962年版,第287页。好奇尚异的传统审美心理也促进了文学创作(尤其是民间传说和创作)向虚构想象的一方发展。再者,结合《三国志演义》产生的时代背景,元末明初的社会动荡与少数民族政权的统治,以及自南宋以来朱熹等理学家倡导的“帝蜀寇魏”论的影响,汉族士大夫普遍怀有“人心思汉”的民族情感。小说家为实现胸中大一统的梦想,必然会通过虚构、夸张等艺术手法来刻画人物形象,以至诸葛亮的军事指挥才能和智慧被无限夸大,成了一个能呼风唤雨、撒豆成兵的得道神仙。

Abstract:This thesis aims at the combing and analysis of formation process of Zhuge Liang’s image from the dimensions as the historical texts, pictures with the themes about Zhuge, illustrations in the Romance of Three Kingdoms as well as the cultural function of the pictures. This thesis believes that the image of Zhuge in the Romance of Three Kingdoms has a dualistic feature— a “follower of Confucianism” and a “warlock”. This feature embodies the merging of Confucianism and Daoism. From the combing and analysis of the origin of this dualistic feature, this thesis has analyzed the image of Zhuge and its cultural connotation from the perspectives of the comparison of “word” and “picture”and the intertextuality of “word-picture”.

Key words:the intertextuality of “word-picture”; Zhuge Liang; visual image; the Romance of Three Kingdoms

An Analysis of the Visual Images of Zhuge Liang in the Intertextual Horizon of “Word-Picture”

ZHU Xiang-ming

(College of Liberal Arts, Gannan Normal University, Ganzhou, Jiangxi, 341000)

I207

A

2095-3763(2017)-0077-10

10.16729/j.cnki.jhnun.2017.03.012

2017-07-18

朱湘铭(1978— ),男,湖北咸宁人,赣南师范大学文学院讲师,文学博士。已在《中国文学研究》《明清小说研究》等学术期刊上发表论文十余篇,其中1篇论文被中国人民大学复印报刊资料《中国古代近代文学研究》全文转载。

江西省高校人文社会科学青年项目“视觉修辞视域下的明清小说插图研究”(ZGW1504)阶段性成果。