高职土木水利专业学生学情调查研究

2017-09-05李燕高帆杨陈慧杨国利

李燕+高帆+杨陈慧+杨国利

摘 要:对四川三所高职院校学生进行课余生活、学习情况问卷调查,并对部分对口高职生进行成长背景访谈。调查显示,入学时对口高职生专业基础差异明显;对口高职生与普通高职生专业基础和心理健康状况不存在显著差异。对口高职生群体具有以下特征:自主学习意识较强、热衷社团活动;外在学习动机强、具备专业心理优势;人际关系问题多。针对对口高职生培养建议予以更多情感关怀、转变学生的学习方式,并更早介入职业规划和就业指导。

关键词:学情;对口高职;高职学生;中高职衔接

中图分类号:G710 文献标识码:A 文章编号:1001-7518(2017)21-0023-05

一、引言

目前高职院校生源主要有两种,即普通高中毕业生(简称普通高职生)和中专、职高、技校等中等职业院校毕业生(简称对口高职生)。对口高职生又可分为对口高考和“3+2”培养模式两类。自高职对口单招制度实施以来,对口高职生占高职院校生源比例稳中有增[1]。普通高职生和对口高职生生源结构差异,是中高职衔接面临的一个难题[2]。尽管针对对口高职生的培养方案在一定程度上考虑了中职教材和考纲要求,但是专业知识技能断档和重复现象仍较为普遍。为了提高对口高职生的学习效果,院校必须制定针对性的人才培养方案。研究发现,学生学习效果的影响因素很多,如学习方式、教学环境、教学方法[3]以及师生教学互动[4]。开展学情调查有助于教师全面了解学生的学习方式、专业认同等学习情况,从而能够有针对性地改善教学环境,采取适宜的教学策略和教学方法[5]。

二、调查工具及方法

在美英等国开展的大规模学生学情调查研究[6,7],以及我国在其成果基础上开展的本土化学情调查基础上[8],结合我国高职学生的现状及特点,编制了高职学生学情调查问卷。问卷由课余生活和学习情况两部分组成。课余生活部分调查经济状况、课余生活、人际关系和职业规划;学习情况部分采用李克特五级量表,调查專业认同、专业学习态度、学习满足度。调查范围包括四川交通职业技术学院、四川水利职业技术学院、成都农业科技职业学院三所院校建筑工程技术专业217名大三年级学生,其中对口高职生86名。

首先分析土木水利专业学生的总体表现,并结合四川交通职业技术学院2012-2015级建筑工程技术专业623名学生,包括147名对口高职生在内的专业课成绩和心理测评数据,比较对口高职生和普通高职生的差异。为进一步了解学情影响因素,从中选择4名对口高职生进行深入访谈,了解其成长背景并重点分析个性特征及其影响因素。最后,综合问卷数据和访谈结果,描述土木水利专业学生总体学习情况并总结对口高职生的一般特征。

三、调查数据及其分析

(一)学情调查总体情况

调查发现,入学时对口高职生的专业基础差异明显,但对口高职生与普通高职生在专业基础和心理健康状况无显著差异。

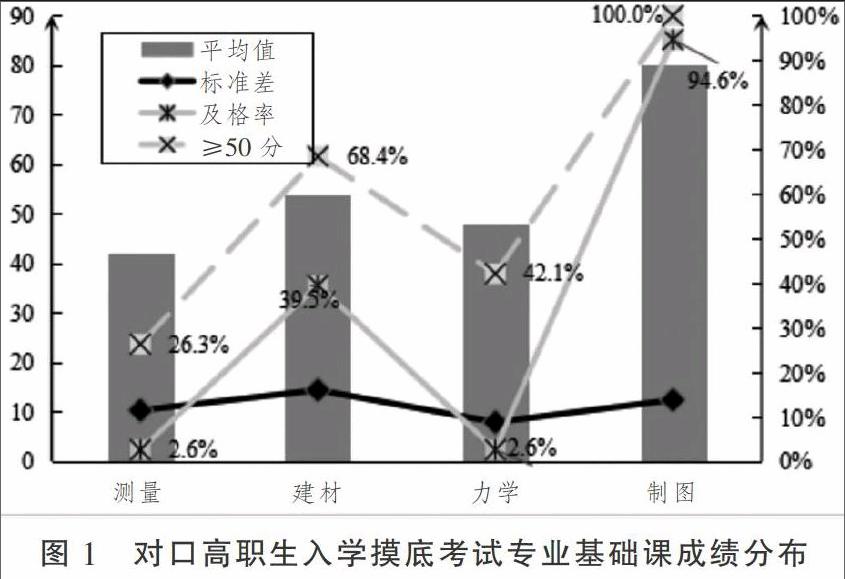

1.对口高职生入学专业基础差异明显。对口高职生在入学摸底考试中专业基础课平均值和及格率普遍偏低,离散程度较大,见图1。离散程度最大的课程是建材,测量和力学的离散程度相对较小但及格率偏低,说明学生对这两门专业课的掌握程度普遍较差。对口高职生专业基础较差的现实,提醒高职院校教师在教学实践中关注教学策略选择、教学方式过渡和课程内容衔接,以提高学生的适应性,从而保证中高职专业课程内容和难度的合理有效衔接。

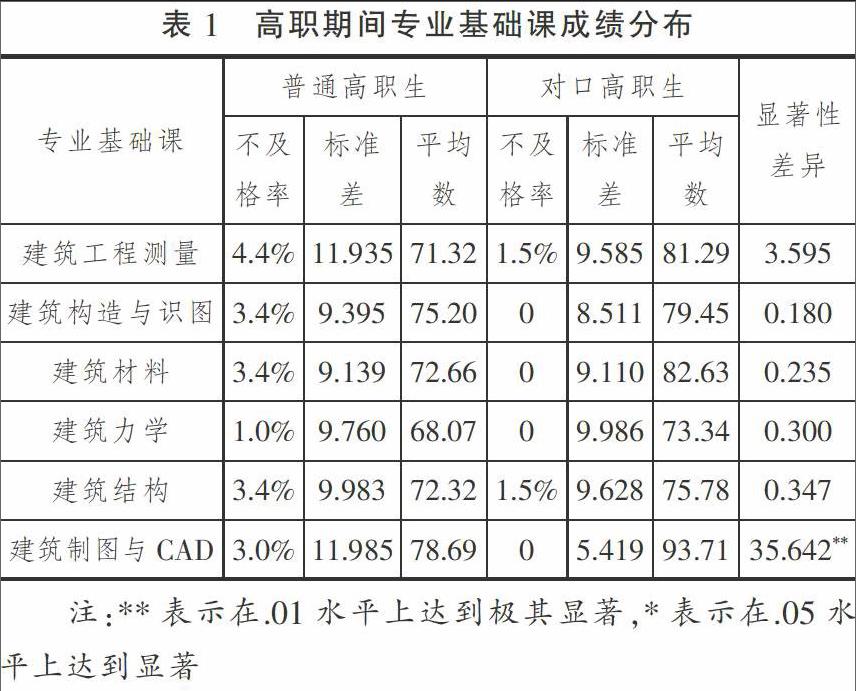

2.高职期间专业基础不存在显著性差异。从专业基础课成绩看,虽然对口高职生成绩普遍优于普通高职生,但尚不具有显著性差异,见表1。对口高职生较早接受系统专业学习,但在专业理论学习与考核中,与普通高职生相比,并没有优势。部分教师将其归结为学习能力的差异[9],本研究认为学习方法训练欠缺是其主要原因。中职测量、建材类课程偏重于知识记忆,而高职课程侧重培养实践能力,强调学生对知识的理解和运用。专业基础课理论性较强,对抽象思维和逻辑思维能力要求较高,因此普通高职生可能更具优势。

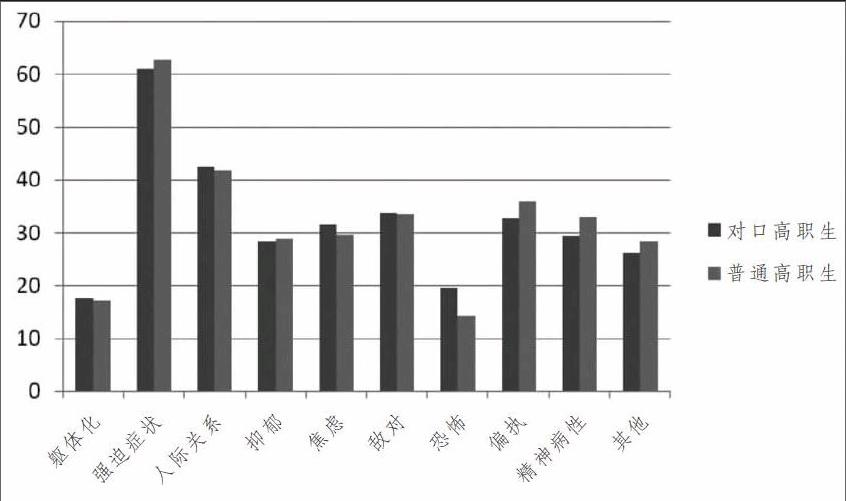

3.心理健康状况不存在显著差异。该部分数据源自高职院校学生工作部新生心理测评,采用症状自评量表SCL-90量表,通过常模数据比较分析被测者的心理健康状况。除恐怖维度外,两类学生的平均值没有显著性差异。学生总体分值较高的前四个维度依次为抑郁、强迫症状、躯体化和精神病性,总检出率大于30%的维度有强迫症状、人际关系、敌对、偏执、焦虑,见图2。其中对口高职生在人际关系、焦虑维度的检出率高于普通高职生;在强迫症状、偏执维度的检出率低于普通高职生,但重度症状的比例高于普通高职生。虽然对口高职生恐怖维度的检出率明显高于普通高职生,但重度症状为0。总体而言,高职学生在强迫症状、人际关系等维度存在轻度心理问题的可能较大,但达到中度以上程度可能较小。

(二)对口高职生的一般特征

1.自主学习意识较强、热衷社团活动。高职学生的自主学习能力普遍较弱。调查发现,职业院校图书馆的“上座率”普遍不高。1/3的受调查学生表示从不去图书馆。两类学生利用图书馆的情况存在差异:对口高职生和普通高职生从不去图书馆的比例分别为30.1%和42.8%,每周去图书馆3次及以上的比例分别为37%和13.1%,选择上网的主要目的为学习的对口高职生比率低于普通高职生。对口高职生去图书馆的首要目的是拓展岗位专业知识(如造价员)和备考职业资格证书。这说明,对口高职生对图书馆等传统学习资源利用率更高。至于两类学生是否存在学习投入的差异,还有待于进一步研究。

对口高职生与普通高职生从未担任过班干的比例为54.2%和47.9%,经常参加学校社团活动的比例为31.5%和18.7%。相对于普通高职生,对口高职生对参与社团活动表现得更积极。调查认为这种差异的原因可能有两个:一方面,普通高职生此前对职业教育了解不多,对新环境认可度较低,普通教育本身对组织社团活动重视度不高,可能导致学生对此类活动缺乏兴趣。另一方面,对口高职生对职业教育的认可度较高,升入高职继续学习被认为是中职毕业较好的选择,其学习热情较高。

2.外在学习动机强,具备专业心理优势。调查显示,两类学生在专业学习评价上存在一定差异,对口高职生对专业学习的评价更高,见表2。两类学生在专业学习态度和专业学习满意度上存在显著差异,在专业认同感方面没有显著性差异。但对口高职生在“我打算未来一直从事本专业的工作”上表现出较强认同感,这与访谈结果一致。对口高职生在“假期里参加过专业性学习”“自学专业软件”和“长远规划和近期目标”三项中分值更高。可见对口高职生有更强的自主学习意识和职业规划意识。

除“建筑给排水系统安装”课程外,对口高职生成绩大多优于普通高职生,尤其在施工类课程中具有明显优势,见表3。

对口高职生和普通高职生考取证书的比例为94.5%和86.9%,尚未考虑考证事宜的对口高职生仅占4.1%。对口高职生的考证准备和参加考试均较早,部分学生中职阶段开始考证,高职阶段即获得二级建造师资格,说明对口高职生外在学习动机更强。

对口高职生专业实习经历丰富,对就业前景更乐观。访谈发现,多数对口高职生所选专业与家族从事行业密切相关。总体上高职学生兼职现象普遍,对口高职生具有与所学专业相关且稳定的兼职比例更高。专业相关实习经历无疑有利于专业课程的学习。

在毕业后起薪的期望上,对口高职生集中在2000-3000元和4000元以上;普通高职生则集中在1500-2000元和4000元以上。预期起薪在4000元以上的对口高职生和普通高职生的比例分别为31.5%和28.4%。对口高职生对起薪期望值更高表明,较早接受职业教育能够增强年轻人的专业心理优势并增强就业自信心。调查显示,97.3%的对口高职生来自农村家庭,高于普通高职生的78%;对口高职生每月生活费在1500元以上占5.5%,低于普通高职生比例。改变家庭经济状况的强烈愿望也是造成预期起薪较高的原因之一。

3.人际关系问题多。访谈中了解到,由于家庭环境较差,离家较早等原因,对口高职生与父母关系大多淡漠。多数家庭不仅成员矛盾突出,而且有些连子女成长必要的安全、稳定的环境也难以提供,见表4。由于亲密度差、家庭成员缺乏关爱和矛盾突出的家庭中子女易形成内向、情绪不稳定、神经质等个性和孤僻、忧郁等消极人格特质[10]。结合图2所示心理测评数据,我们对对口高职生在人际关系和焦虑维度出现心理健康问题有所担忧。

对口高职生的人际关系存在问题较多。49.3%的对口高职生和58.1%普通高职生“认为与同学相处愉快”;认为不太好的对口高职生和普通高职生比例分别为6.8%和4.2%。这与上述对口高职生对校园的良好适应性有矛盾。同时心理测评数据显示,对口高职生在人际关系维度的总检出率略高于普通高职生。一方面可能是对口高职生渴望在学校中得到认同,但目前在现实中未得到很好满足;另一方面可能部分学生的社会称许性较强,虽然积极参与社团活动,但最终目的是为获取学校肯定,并未真正融入校园团体。

调查发现高职学生受到挫折时主要倾诉对象为朋友、老师和家人,其中辅导员是最受学生青睐的老师类型,见图3。对口高职生倾诉对象的比例由大到小依次为老师、朋友和家人;而普通高职生的结果为朋友、家人和老师。造成这种差异的主要原因是多数对口高职生亲子关系疏离,无法从家庭获得情感慰藉。

对口高职生受挫折时向老师倾诉或独自承受的比例高于普通高职生,倾诉对象为朋友的比例低于老师。可见朋友并非他们获取情感慰藉最重要的来源,对老师的情感依赖度高于普通高职生。调查发现对口高职生结交朋友的渠道更广。65.8%的对口高职生有过恋爱经历,而普通高职生的比例为52.5%。虽然对口高职生平均上网的时间明显少于普通高职生,选择上网目的为娱乐活动的比例低于普通高中生,但是“有网友,交流比生活中的同学多”的对口高职生比例为11%,高于普通高职生的7.2%。说明对口高职生渴望获得朋友,情感需求较强,但在家庭和校园中并没有得到很好满足。

综上所述,对口高职生入学时专业基础差异明显,侧面反映中职教学水平差异较大;入学后对口高职生与普通高职生在专业基礎和心理健康方面没有明显差异。高职学生的心理健康状况总体良好,但在强迫症状、人际关系等维度可能存在轻度问题。

对口高职生群体的特征有:自主学习意识较强、热衷社团活动;外在学习动机强、具备专业心理优势;人际关系问题多。首先,对口高职生对专业学习的热情高;自主学习和职业规划的意识更强;对职业教育的认可度和对高职校园生活的适应能力更强。其次,对口高职生对专业评价和专业学习热情更高,尤为重视职业资格证书的获取,并具备一定专业心理优势,就业自信心更强。最后,多数对口高职生家庭环境较差,对其个性生成产生了不良影响,对老师的情感依赖较强。

四、对策与建议

对口高职生是高职学生群体较为特殊的群体,根据上述调查结果,建议如下:

(一)给予更多情感关怀,关注心理健康

对口高职生在成长经历中遭受较多歧视,在其学习环境中长期处于弱势地位。部分高职院校及教师由于担心扩大中职生源影响教学质量,对对口高职生较为排斥[11]。院校教师应该在学情调查结果分析的基础上,对所有高职学生一视同仁。院校老师,尤其是任课老师,面对对口高职生心理健康问题,要避免以生源类别做解释而忽略深层原因。

目前院校对高职学生的心理健康问题重视不够。多数对口高职生不仅家庭经济条件困难,而且成长环境和家庭氛围不好,大多性格内向敏感。对口高职生较普通高职生在遭遇挫折时对老师的依赖性更强。专业心理老师应及时关注对口高职生的心理健康问题并施加必要的干预指导,更多关注对口高职生的情感需求。一方面院校可通过各类集体活动增进师生以及同学间的情感交流,增强学生的集体归属感;另一方面辅导员应对学生给予更多的情感关怀,通过集体的关爱弥补学生缺失的家庭关怀;也可以家访形式及时了解学生的家庭情况,促进学生与父母的沟通。

(二)转变学习方式,以职业认同感促进学生职业能力发展

调查发现,高职期间对口高职生与普通高职生在学习态度和学习方法上存在差异。与普通高职生相比,对口高职生更重视专业的学习,自主学习和职业规划的意识更强烈;但在学习方法和思维能力上有所欠缺。任课老师在中高职专业课程内容和难度的合理衔接上,应注重“扬长避短”,正确引导其较高的学习热情,通过专业课程学习和职业性校园活动、专业实习实践促进其职业情感的养成,进一步深化职业认同感,从而促进职业能力的发展。同时帮助对口高职生转变学习方式,通过营造独立思考、自主学习的教学氛围提升学生的思维能力。

(三)鼓励发挥专业特长

对口高职生群体的个体差异大,部分优秀学生比同等水平普通高职生更具发展潜力,任课老师应予以及时引导。院校制定对口高职生的培养方案时,应充分考虑学生的能力参差。根据对口高职生进入高职后学习目标明确、学习积极性较高的特点,对口高职生的培养,一方面应更早地介入职业规划和就业指导,尽可能提供丰富的学习和就业资源,充分发挥其专业学习的优势;另一方面应采取相应措施鼓励学生参加职业资格考试和专业实习等专业实践活动,通过深化职业认同感将其外在学习动机转化为内在学习动机,培养在真实工作中解决实际问题的能力和终身学习的能力。

本次调查为高职院校加强对高职学生的学习情况的了解,特别是对口高职生群体的特征提供了参考。不同地区不同专业不同培养方式下的高职学生的学习情况的差异有哪些,以及两类学生在具体的学习方式上如学习投入上是否也存在差异等,都值得进一步探讨。

参考文献:

[1]林文斌.高职对口单招的问题、成因及对策研究 [D].福州:福建师范大学,2010.

[2]陆国民.试析中高职贯通人才培养模式[J].教育发展研究,2012(17):35-37.

[3]Trigwell K, Prosser M, Waterhouse F. Relations between teachers' approaches to teaching and students' approaches to learning[J]. Higher Education, 1999,37(1):57-70.

[4]Entwistle N, Tait H, Mccune V. Patterns of response to an approaches to studying inventory across contrasting groups and contexts[J]. European Journal of Psychology of Education, 2000,15(1):33-48.

[5]史静寰.走向质量治理:中国大学生学情调查的现状与发展[J].中国高教研究,2016(2):37-41.

[6]Biggs J, Kember D, Leung D Y. The revised two-factor Study Process Questionnaire: R-SPQ-2F[J]. British Journal of Educational Psychology, 2001,71(1):133-149.

[7]Kuh G D. Assessing What Really Matters to Student Learning: Inside the National Survey of Student Engagement[J]. Change the Magazine of Higher Learning, 2001,33(33):10-17.

[8]史秋衡,郭建鵬.我国大学生学情状态与影响机制的实证分析[J].教育研究,2012(2):109-121.

[9][11]于志晶,刘海,房巍,等.中高职协调:结构与衔接 关于动力,认知和意愿的调研[J].职业技术教育,2011,32(27):24-37.

[1][10]刘美涓,余华.大学生SCL-90测试结果的研究[J].心理科学,1995(5):295-298.