新一代信息技术产业高技能人才核心能力建构及其培养路径

2017-09-05许艳丽樊宁宁

许艳丽+樊宁宁

摘 要:新一代信息技术产业是“十三五”时期中国战略性新兴产业推进的重点领域。新一代信息技术产业是智力密集型产业,对高技能人才的能力提出了新的挑战。基于成功智力理论,建构了新一代信息技术产业高技能人才的三种核心能力:信息技术分析能力、信息技术创新能力、信息技术实践应用能力,分析了高技能人才能力培养存在的问题,提出了新一代信息技术产业高技能人才能力培养路径:即加强高技能人才培养制度顶层设计,完善专业与课程设置,营造创新氛围,深化校企合作等。

关键词:新一代信息技术产业;高技能人才;核心能力;高职院校;人才培养

中图分类号:G710 文献标识码:A 文章编号:1001-7518(2017)21-0005-05

阿尔弗雷德·D·钱德勒(Alfred D. Chandler)和詹姆斯·W·科塔达(James W. Cortada)在《信息改变了美国:驱动国家转型的力量》一书中将人类近代史分为三个时代,即商业时代(Commercial Age)、工业时代(Industrial Age)和信息时代(Information Age)[1]。自20世纪90年代以来,全球产业结构呈现出由工业时代向信息时代的重大转型。信息技术产业在发达国家GDP中的份额不断增加,创造了新的经济奇迹和社会财富,成为提升国家综合实力和整体竞争力的重要力量。2014年世界经济持续复苏,美国、日本、欧盟等主要国家和地区都将信息技术产业作为加快经济复苏、重塑国家长期竞争力的先导产业[2]。其中,以移动互联网、云计算、大数据、人工智能等为代表的新一代信息技术产业迅速兴起,正在引发一场全球性的产业革命。信息生产力取代工业生产力占据主导地位[3]。

新一代信息技术产业是中国战略性新兴产业重点推进的七大产业之一。《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》明确指出,推动物联网、云计算和人工智能等技术向各行业全面融合渗透,构建万物互联、融合创新、智能协同、安全可控的新一代信息技术产业体系[4]。2020年,我国战略性新兴产业增加值占GDP比重达到15%,新一代信息技术产业在“十三五”时期将保持高速创新的发展态势[5]。新一代信息技术产业是智力密集型产业,信息技术人才是促进产业可持续发展的决定因素。研究表明,高等职业院校是信息技术产业高技能人才的供给主体。“十二五”期间,高职院校电子信息类毕业生人数共计167.84万人,占总毕业生人数的10.43%[6]。在新一轮信息技术革命的背景下,新一代信息技术产业对高技能人才的能力提出了新的挑战,高技能人才信息技术能力成为现代职业教育发展面临的重要理论和实践问题。

一、新一代信息技术产业高技能人才的核心能力建构

新一代信息技术是以物联网、云计算、大数据、人工智能等为代表的第三代信息技术架构,是迄今人类历史上技术传播速度最快、渗透力最强、应用最广泛的高新技术。新一代信息技术体现在网络互联的移动化和泛在化、信息处理的集中化和大数据化、信息服务的智能化和个性化[7]。新一代信息技术产业是智力密集型、高技术渗透型和创新驱动型的产业,信息生产力是一种全新的生产力,信息技术人才的智力是推动产业转型发展的内在保证。美国著名心理学家罗伯特·斯滕伯格(Robert J. Sternberg)教授在1996年提出“成功智力”理论,认为成功智力是对现实生活产生重要影响的智力,是达成人生主要目标的智力。成功智力包括三个方面:(1)分析性智力,是在信息处理过程中进行分析、评价、判断和比较的能力;(2)创造性智力,是面对新任务、新情境,产生新观念的能力;(3)实践性智力,是把经验应用于适应、塑造和选择环境的能力[8]。智力是能力的基础,在实践层面智力以能力的形式表现出来。从成功智力理论视角审视新一代信息技术产业高技能人才需求,需要建构基于智力优势的核心能力。

(一)信息技术分析能力

新一代信息技术产业的动态性、变化性和不确定性,需要时时监测,科学统计和分析,最终作出决策。大数据是新一代信息技术产业的核心领域。新一代信息技术与经济社会的交汇融合引发了数据的迅猛增长,利用大数据技术快速获取、处理和分析数据,从中发现知识、获取价值成为产业的核心竞争力。麦肯锡公司预计,美国到2018年数据分析人才缺口将达14-19万人,能够分析数据帮助公司获得经济效益的技术及管理人才有150万人的缺口。新加坡将大数据人才的培养作为国家战略的重要部分,计划到2017年培养2500名数据分析专业人才[9]。大数据分析人才已经成为新一代信息技术产业的紧缺人才。物联网是由大量传感器节点组成的综合信息感知网络,使各类物品的实时动态管理和智能分析变得可能。云计算通过网络进行数据共享,提供和传送信息与服务,给个人用户、团队进行网络协作带来极大的便利。具备信息技术分析能力是时代背景对信息技术人才提出的新要求,提高对信息技术的敏感度,善于分析并利用数据,是当下新一代信息技术产业人才能力培养的一个重点。

(二)信息技术创新能力

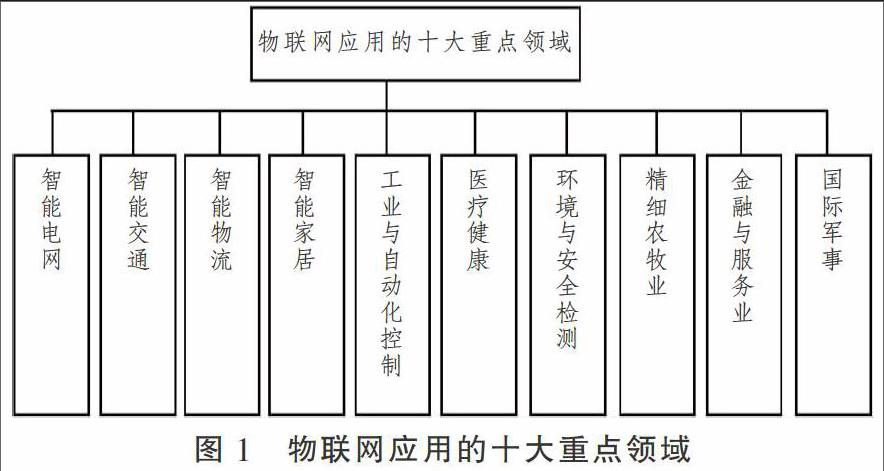

新一代信息技术产业是创新驱动型产业。移动互联网、云计算、物联网等代表了新一代信息技术产业的发展趋势,这些新技术的发展改变了信息化的传统思维模式,将信息技术应用到更加广阔的领域,新一代信息技术产业正步入加速创新的新阶段。(1)在移动互联网领域,过去半个世纪经历了从线路交换到数字交换,从模拟信号向数字信号的变革。移动通信技术经历了由第一代(1G)到第四代(4G),正在向第五代(5G)发展。数字网络技术的应用,使通信的速度提高了1000万倍,记录信息的速度提高了100万倍。20世纪90年代初开始走向大众的互联网接入技术,经过了电话拨号上网,迅速步入光纤到户及无线宽带随时随地接入阶段。信息技术一次又一次的重大突破催生了一波又一波的新产品诞生,未来将引发更多颠覆性的技术创新。(2)在物联网领域,物联网技术正在引发新一轮的技术变革。物联网把物品通过信息传感设备与互联网连接起来,实现智能化的识别和信息的互联共享。物体与物体之间、物體与人类之间可以通信,进行“直接对话”。由于物联网中的物体具有智慧,可以被感知,由此衍生出更多的智能应用,例如智能电网、智能环保、智能交通、智能医疗等。物联网的发展带动的不仅是技术进步,更是通过应用创新进一步带动的经济社会形态、创新形态的变革。物联网的发展,使创新更加关注用户体验,以用户体验为中心将成为下一代创新的关键。

当前,全球信息技术水平提升加快,产品创新周期大幅缩短,技术创新保持高度活跃。根据经济内生增长理论,技术创新对新一代信息技术产业发展具有显著推动作用,是产业获得持续竞争优势的核心动力。每一次技术的突破都需要创新,技术是产业发展的核心动力,这些技术及其发展最大限度地激发了人类的创造力。具有创新能力的人才是技术创新的根本,新一代信息技术产业发展要求高技能人才融入产业创新战略,具备信息技术创新能力。

(三)信息技术实践应用能力

新一代信息技术产业是技术驱动型产业,实践性和应用性特点突出。当前,以云计算、物联网、人工智能、虚拟现实等为代表的前沿技术迅速兴起,新一代信息技术应用到产业内部,将有力推动传统产业转型升级,引领战略性新兴产业发展。例如,新一代信息技术应用到服务业,使服务业向信息化、个性化、定制化的方向发展。新一代信息技术应用到制造业,推动了制造业由生产型向服务型转变。

随着以信息技术为主导的经济生产形态日趋成熟,新一代信息技术产业的融合化应用趋势逐步深入。基于共性技术开发的融合,模糊了原有的产业边界,产业之间的互通性、交叉性逐渐增强[10]。人工智能在健康医疗、交通、教育等各领域的广泛应用,催生出医疗机器人、智能汽车、智能辅导系统与线上学习等新产品和新服务,有力支撑了社会经济的快速发展。物联网产业具有产业链长、涉及多个产业群的特点,其应用范围几乎覆盖了各行各业,应用需求和领域非常广泛(如图1)。

人力资本是技术应用的载体。技术在产业中的传播、应用与扩散是产业可持续发展的重要原因。新一代信息技术产业的应用前景要求高技能人才具有信息技术应用能力。

二、新一代信息技术产业高技能人才核心能力培养存在的问题

高等职业院校是信息技术产业高技能人才的供给主体。计算机类、电子信息类专业是高职院校最早设置的专业类群之一,为我国信息技术产业培养了大批高素质劳动者和技术技能人才。研究表明,传统的信息技术产业人才能力培养以实践教学为基础,创建了“课程实训—学期实训—企业实习”的人才培养模式。但是,在新一代信息技术的创新浪潮中,产业转型升级步伐加快,基于传统的信息技术产业人才能力培养模式存在许多问题。

(一)新一代信息技术专业化知识不足,高技能人才缺乏信息技术分析能力

专业化知识是信息技术分析能力形成的基础。在专业设置方面,新一代信息技术产业人才培养的相关专业开设较少。以云计算为例,云计算产业是中国增长最快的新一代信息技术产业之一,对高技能人才的需求比例逐年提高。资料显示,2015年教育部《普通高等学校高等职业教育(专科)专业目录》中新增了“云计算技术及应用”专业。但是,全国高职院校中开设“云计算”相关专业方向的院校数量相对较少,专业开设时间较晚,一些高职院校中“云计算”仅是计算机网络技术、软件技术等相关专业下设的一个方向,并没有形成独立的专业(见表1)。专业设置的缺乏导致高职院校学生云计算专业化知识不足,影响了信息技术分析能力的形成。在课程设置方面,高职院校新一代信息技术类专业的课程设置以计算机专业基础课为主。例如,计算机组成原理、程序设计、网络操作系统等,数学和统计学课程较少,学生信息技术专业化知识基础较弱,尚未形成良好的知识结构,无法系统地对信息进行分析与整合。

(二)新一代信息技术创新氛围不浓厚,高技能人才信息技术创新能力薄弱

美国社会学家曼纽尔·卡斯特(Manuel Castells)指出,越是依赖于信息技术型的产业,其劳动力的发展就越依赖于与创新性环境的持续联系[11]。长期以来,具有显著个性化特征的“创新”并未得到高职院校的主流文化认同,创新文化氛围不浓厚,自主创新活力不足。新一代信息技术产业创新难度大,失败率高,高技能人才对创新普遍缺乏价值认同。另一方面,职业技能大赛作为职教改革的“风向标”,在引领新一代信息技术创新上发挥着重要作用,是提升信息技术创新能力的实践途径之一。但调查发现,全国职业院校技能大赛高职组比赛项目共68项,其中制造业相关赛项比重超过50%,新一代信息技术产业相关赛项非常缺乏,仅涉及云安全技术应用、移动互联网应用软件开发、移动互联技术应用、物联网技术应用等几项,比重不超过10%[12]。这从侧面反映出高职院校新一代信息技术创新氛围不浓厚,不利于高技能人才信息技术创新能力的培养。

(三)与新一代信息技术企业的校企合作深度不够,高技能人才信息技术实践应用能力不足

信息技术实践应用能力是在产业情境和岗位实践中实现的,校企合作是提高实践应用能力的主要途径。但是,由于新一代信息技术更新变化速度快,技术培训周期较长,高职院校校企合作主要以电子信息制造业企业为主,与新一代信息技术企业的校企合作深度不够。2016年,一项关于高职计算机类专业校企合作现状的调查报告指出,企业提供的大部分实习实训岗位技术含量不高,通常包括电子信息设备的基本操作、安装与调试,电子产品的简单设计改造等基本能力训练,学生经过简单培训就能够上岗,且实习时间较短,通常在两周到两个月之内,根本无法接触企业的核心技术[13]。对于高职院校新增设的新一代信息技术领域专业,如大数据技术与应用、物联网应用技术等,我国大多数高职院校尚未建立实践基地,也缺乏与之深度合作的相关企业[14],严重影响着高技能人才信息技术应用能力的掌握。

三、新一代信息技术产业高技能人才核心能力培養路径

新一代信息技术产业高技能人才培养不仅要强调熟练操作技能,而且应该培养体现智力优势的能力,培育能够满足新一代信息技术产业发展需求的高技能人才。

(一)制定新一代信息技术产业人才发展战略,加强高技能人才培养制度顶层设计

新一代信息技术产业人才培养是国家战略。当前,随着物联网、云计算和大数据等新一代信息技术的发展,世界主要国家纷纷制定以产业竞争力为核心的人才战略,打造信息化背景下的国际竞争新优势。美国作为新一代信息技术的领导者,新技术的发展投入一直处于全球领先地位。在美国IT巨头和政府的共同推动下,美国围绕新一代信息技术制定战略规划,积极抢占技术制高点。2016年5月美国发布《联邦大数据研究与开发战略计划》,明确提出加强全国性的大数据人才教育和培训,满足大数据领域对劳动力不断增长的需求。俄罗斯在《2014-2020年信息技术产业发展战略和2025年前景展望》中将加强信息技术产业的人才培养作为战略的主要任务,加强信息技术领域最有前景的关键技术研发所需的高技术人才的培养。日本非常注重新一代信息技术研发,在《机器人新战略》中明确提出加强人才培育,培育机器人系统集成、软件等信息技术人才,开展机器人革命的关键性人才培育[15]。中国新一代信息技术产业人才培养,应当密切跟踪全球产业发展的前沿动态,借鉴和学习发达国家的信息技术人才培养模式,从中国经济社会和信息技术产业发展的实际情况出发,制定适合中国情境的新一代信息技术人才发展战略,推进人才培养模式创新。

(二)完善专业与课程设置,培养高技能人才信息技术分析能力

专业和课程设置是提高知识生产效率的重要保证和有效途径,必须紧跟新一代信息技术产业的发展。第一,专业设置要与产业结构升级相契合。面对产业转型升级带来的挑战,新一代信息技术产业专业需要加快规划和建设[16]。高职院校应主动适应新技术的发展需求,对学科专业结构进行动态调整。优先增设一批新一代信息技术领域的前沿学科专业,例如,移动互联应用技术、物联网工程技术、云计算技术与应用等相关专业。注重专业设置的前瞻性,加快培育新的学科专业优势,增强专业设置的科学性和灵活性。第二,课程设置要与职业岗位相衔接。美国为了培养一流的信息技术人才,强化数理化和基础工程的教学,为学生打下深厚的知识功底[17]。我国高职院校也应该借鉴发达国家经验,加强科学、技术、工程和数学等方面的课程设置,将产业发展的前沿信息和科研成果引入到课程教学中,课程内容设计要能反映最新的信息技术理念、新一代信息技术知识及技术成果,强化智能制造、数据管理、移动互联等方面的内容,确保学生具备专业化的信息分析技能。

(三)积极营造创新氛围,增强高技能人才信息技术创新能力

从一个创新灵感的形成,到一系列的技术成果转化与推广,都离不开良好的创新氛围。第一,高职院校要从制度、资金上积极倡导和推动新一代信息技术产业高技能人才创新。制定相关措施,将创新教育纳入信息技术人才培养方案。设立技术创新专项资金,鼓励支持优质项目和团队建设,营造宽容轻松的创新氛围。第二,我国高职院校应加快建立新一代信息技术创新网络,利用校园媒体和论坛广泛宣传典型,营造信息技术创新的良好风尚,将创新实践和创新理念不断夯实、传扬,激发学生创新意识和创业激情。第三,在产学研合作中营造创新氛围。高职院校通过与企业合作搭建技术研发实验室、产业技术创新平台等,有助于学生及时体验并了解到新一代信息技术领域的最新技术进展和科研成果,激发学生的创新研发意识,帮助学生主动探索创新[18]。教师通过参加科研项目并将项目成果转化为教学资源,营造良好的课堂创新氛围,也有效提升了教师的创新能力和整个师资团队的教学力量,为增强高技能人才的信息技术创新能力提供了动力支持。

(四)深化校企合作,提升高技能人才信息技术实践应用能力

校企合作是提升高技能人才信息技术实践应用能力的重要环节。第一,高职院校要积极建立并加强与新一代信息技术企业的合作,主动探索校企合作新领域。例如,天津电子信息职业技术学院已经与天津广播电视网络有限公司、思科系统(中国)网络技术有限公司等企业达成合作,共同培养物联网应用技术专业的高技能人才。高职院校与新一代信息技术企业合作,能够紧密跟踪产业人才需求和市场前沿,持续更新实践教学内容,使学生及时了解和掌握新一代信息技术领域的最新动态。第二,新一代信息技术的实践和应用性难度较大,高职院校要探索项目教学、任务驱动等多样化的校企合作教学模式,注重模拟训练、仿真训练及真实的情境体验,突出教学的实践性和应用性。在具体的工作任务驱动下,学生按照新一代信息技术企业生产、设计、研发的真实工作流程,将抽象而枯燥的信息技术理论知识转化为生动而有趣的真实工作体验,能够最大限度地内化、吸收和应用专业知识,在复杂的工作情境中提升信息技术实践应用能力。

参考文献:

[1][美]阿尔弗雷德·D·钱德勒,詹姆斯·W·科塔达.信息改变了美国:驱动国家转型的力量[M].万岩,邱艳娟,译.上海:上海远东出版社,2008:3.

[2]工业和信息化部电子科学技术情报研究所.世界信息技术产业发展报告:融合、互联、智造(2014-2015)[M].北京:社会科学文献出版社,2015:2.

[3][9]吴沅,朱敏.新一代信息技术产业[M].上海:上海科学技术文献出版社,2014:175,162.

[4]中共中央 国务院.“十三五”国家战略性新兴产业发展规划[Z].2016-12-29.

[5]余晓晖.新一代信息技术产业:“十三五”仍将保持高速创新发展[J].中国战略新兴产业,2017(1):28-31.

[6]国家统计局.中国统计年鉴(2016)——普通专科分学科学生情况[EB/OL].[2017-04-21].http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2016/indexch.htm.

[7]李国杰.新一代信息技术发展新趋势(大势所趋)[N].人民日报.2015-08-02(5).

[8][美]罗伯特·J·斯滕伯格.成功智力[M].吴国宏,钱文,译.上海:华东师范大学出版社,1999:131-177.

[10]梁智昊,许守任.“十三五”新一代信息技术产业发展策略研究[J].中國工程科学,2016(4):32-37.

[11][英]曼纽尔·卡斯特.网络社会的崛起[M].夏铸九,王志弘,译.北京:社会科学文献出版社,2003:240.

[12]全国职业院校技能大赛网.高职组比赛项目[EB/OL].[2017-04-21].http://www.nvsc.com.cn/jsxm-zg/.

[13]刘君,刘艳芳,王志勇.高职计算机类专业校企合作现状调查报告[J].职业技术教育,2016(8):8-11.

[14]杨燕.基于战略性新兴产业的高端技术技能人才培养方式调整探析[J].职教论坛,2015(6):141-146.

[15]中国电子信息产业发展研究院.2014-2015年世界信息化发展蓝皮书[M].北京:人民出版社,2015:162-167.

[16]中国职业技术教育学会课题组.从职教大国迈向职教强国——中国职业教育2030研究报告[J].职业技术教育,2016(6):10-30.

[17]杨立军,刘陈.美、日、德、印四国信息人才培养研究[J].中国电化教育,2010(7):45-57.

[18]赵巾帼,任长安.新一代信息技术创新型人才培养问题与对策研究[J].统计与管理,2015(11):141-146.