赴藏背包客旅行的风险感知及风险转换机制研究

2017-08-02向朝蓉

向朝蓉,曾 超

赴藏背包客旅行的风险感知及风险转换机制研究

向朝蓉,曾 超

西藏的旅游业相对于我国旅游业,发展处于偏下水平。据调查,西藏的高风险造成背包客赴藏旅游的高心理负担,因此赴藏的高意愿与低到访率呈很大反差。由于旅游业是当前西藏自治区加快培育的主导性战略支撑产业,加强西藏旅游风险管理已势在必行。本文对背包客赴藏旅游风险感知进行分析,明确影响背包客进藏较大风险,并分析不同人口学特征下赴藏风险感知的差异性。研究发现风险构面中社会风险、组织风险感知较大,围绕“工程物理”和“人类行为”两个方面,采用风险的抑制、转嫁、分散和接受的转换机制来提高背包客的赴藏到访率。

西藏旅游;背包客;风险感知;风险转换机制

一、引言

背包客以喜欢参加户外探险活动著称,西藏作为一个高风险旅游目的地,一般旅游者望而却步,却易引起背包客的兴趣。随着背包客群体的不断壮大,赴藏的背包客人数也日渐增多。目前我国有关西藏风险研究的成果多强调旅游风险预警和提高风险感知,缺乏对风险当中不可预警的其他风险因素的研究。本文首先研究背包客群体的出游方式和特点,其次是赴藏旅游所存在的高风险,最后从影响背包客赴藏旅游的重要因素入手,寻找风险的转换机制,拉平赴藏高意愿与到访率之间的差距,推动西藏旅游事业的发展,提升背包客的体验新高度。

二、赴藏风险感知分析

(一)问卷设计

为更好的分析赴藏背包客风险感知的情况,本文在问卷里设计了关于背包客赴藏的风险感知问卷调查,问卷采用里克特“五点式”进行测量,其陈述的回答按照风险感知度分为“很小,较小,一般,受访者不较大,很大”五种程度,各种回答分别记1-5分。

为满足所需数据,此次问卷共发放320份,回收有效问卷318份,有效回收率99.3%。

(二)主成分分析

本文采用主成份分析法,对涉及到的所有风险因素进行因子抽取和因子负荷量计算,以提取出主成份并分析各个变量的因子载荷是否符合因子分析标准。

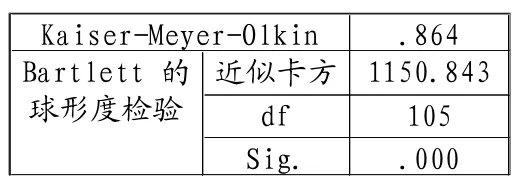

对15个赴藏风险指标进行检验,结果如表 1可见:KMO=0.864,适合做因子分析。Bartdett球形检验p值在小于0.001的水平上达到显著,说明变量之间存在相关性,适合做因子分析。

表1 KMO和Bartlett的检验

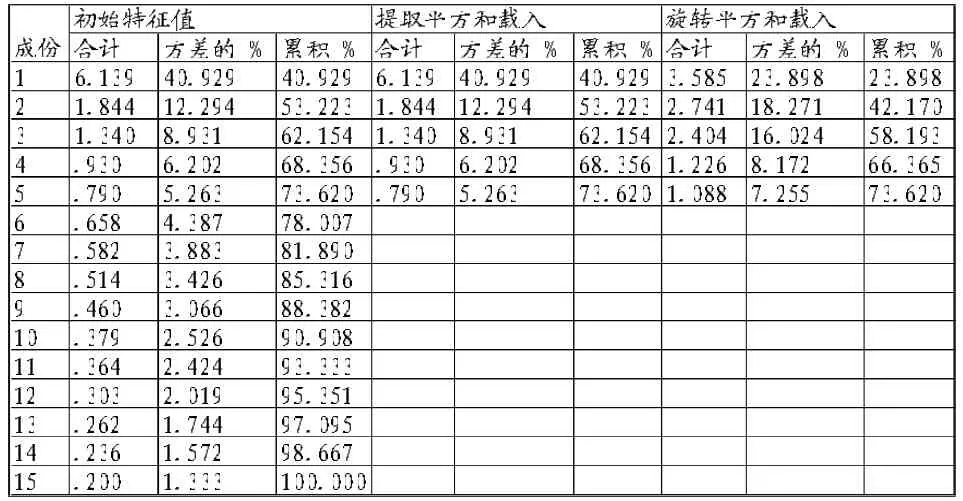

表2 主成分分析

风险构面的选取采用主成分分析,由表2结果显示:前5个主成份的特征值大于1,其累计贡献率达到了73%,故选前5个公共因子能够较好的反映原始15个风险指标的大部分信息。为了更好的解释各项因子的意义,对因子载荷进行4次方最大旋转得到正交变换矩阵。

表3 旋转后的成分矩阵

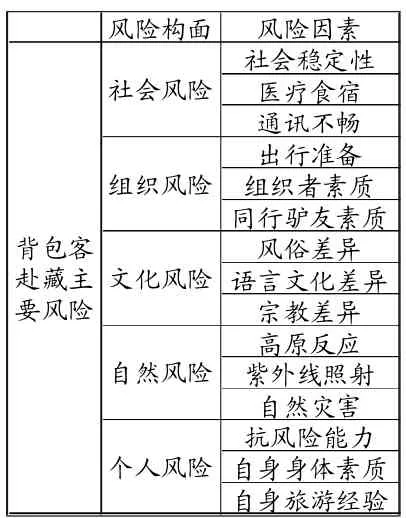

如表3可见:经过旋转后,社会稳定性、医疗食宿、通讯不畅在因子1上有较大载荷;出行准备、组织者素质、同伴素质在因子2上有较大荷载;宗教差异、语言文化差异、风俗差异在因子3上有较大荷载;高原反应、紫外线照射、自然灾害在因子4上有较大载荷;抗风险能力、旅游经验、身体素质在因子5上有较大荷载。故因子1可称为社会风险,因子2可称为组织风险;因子3可称为文化风险;因子4可称为自然风险;因子5可称为个人风险。

(三)风险构面的确定

西藏为高风险旅游地区,其地理环境和社会环境的特殊性决定赴藏旅游风险要素的特殊性。由前文主成分分析可以得知,西藏主要有以下5个风险构面:

表4 背包客赴藏风险感知度评价体系

1.社会风险

社会风险贡献率超过40%,背包客赴藏风险感知度最大。背包客经常从事富有挑战性的探险活动,对医疗条件依赖性强,对西藏的医疗条件和医疗水平缺乏安全感;外地游客普遍对西藏社会稳定性存在较大质疑,进而影响旅游决策和目的地选取。

2.组织风险

组织风险贡献率占比12%,背包客赴藏风险感知第二。背包客出行往往是在旅游或社交网站上临时邀伴,对团队间其他同伴的个人信息了解不足,旅途中易造成团队间的组织风险;背包客团体中领队的组织能力,以及出游计划安排对于团队出行也极其重要,易影响背包客赴藏体验和旅途顺利进行。

3.文化风险

文化风险接近9%,背包客赴藏风险感知第三。西藏是一个以藏族为主体,多个少数民族共存的少数民族自治区,背包客在旅行中必不可少的要与当地居民进行沟通,由此可能产生的语言障碍,会造成与当地人的沟通困难;加之西藏的独特的宗教信仰及独特的藏地习俗,易引起文化冲突。

4.自然风险

自然风险贡献度超过6%,背包客赴藏风险感知第四。背包客初赴藏时可能因为不适应高原的缺氧环境而发生高原反应;早晚温差大,紫外线照射易引起背包客一系列身体不适;无法预测的自然灾害将使背包客的人身安全和财产安全面临严重威胁。

5.个人风险

个人风险贡献度超过5%,背包客赴藏风险感知第五。背包客赴藏途中可能会因为出游前的准备翔实程度不够、自身旅游经验不足和对身体情况的不正确评估,导致抗风险能力低下,因个人因素造成赴藏的风险存在。

(四)差异性分析

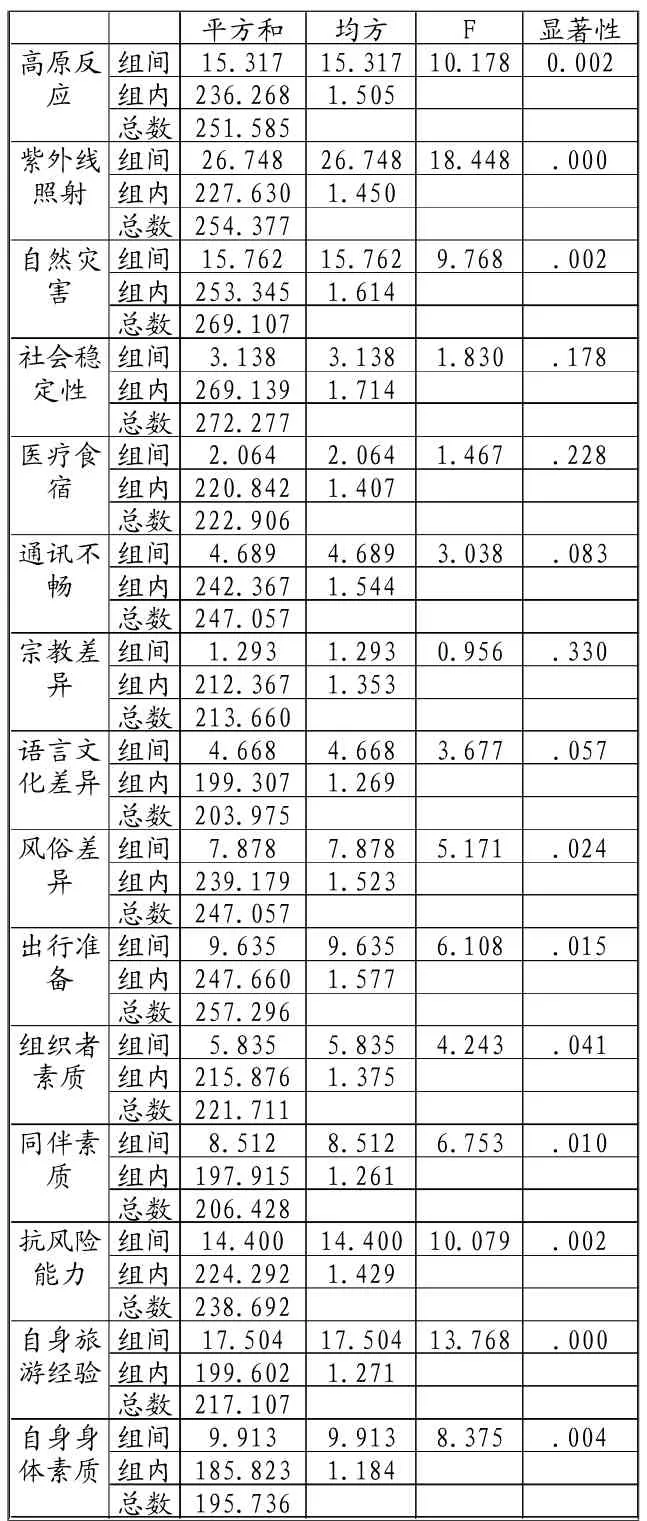

本文中差异性分析主要是分析不同性别、年龄、学历以及收入的背包客群体风险感知差异性及差异显著程度,通过ANOVA单因素方差分析呈现结果:

表5 性别的ANOVA分析

由表5可见,高原反应、紫外线照射、自然灾害、抗风险能力、自身旅游经验和自身身体素质均通过了显著性水平为0.05的检验,说明不同性别的背包客在风险感知方面存在显著性差异。这与男女的身体特征和认知差异有关。女性性格的敏感成分多于男性,且大多缺乏吃苦精神,身体素质总体不如男性,对风险带来的痛苦难以忍受;相反,男性独立性强,比较自强,大多会对风险问题的存在视而不见;女性对家庭的责任感和依赖感更大,出游频率比男性少,旅游经验相对缺乏。

根据相同的ANOVA单因素分析方法,得出年龄、学历和收入的差异性分析:

1.年龄:医疗食宿、通讯不畅感知差异显著。这与不同年龄段人群出生环境和思维方式有关。年轻一代生长在网络时代,生活条件也更优越,对食宿、医疗卫生的要求及网络及通讯依赖程度高;年轻背包客出行经验相对缺乏,对风险感知较显著;年长背包客固守相对单一的思想文化,不同于年轻背包客接受的多元文化和开放思想。

2.学历:紫外线照射、医疗食宿、通讯不畅、风俗差异感知差异显著。这与不同学历人群的文化素质、知识积累有关。高学历背包客社会阅历和知识储备量都相对丰富,能运用所掌握的知识对赴藏风险进行更加真实和客观的评价,在风险发生后可以及时运用掌握的知识,有效的处理风险。

3.收入:紫外线照射、医疗食宿、通讯不畅、风俗差异感知差异显著。这是因为与经济基础决定着上层建筑。高收入者可以凭借资金的支持谋求更好的医疗设施和旅行装备,有资本寻求更安全、更舒适的食宿条件,相对低收入者对外界风险的感知程度较弱。

三、风险转换机制

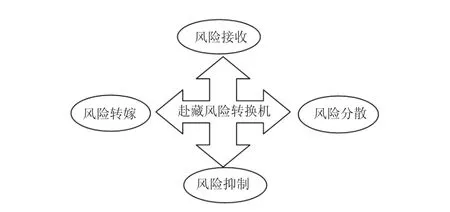

背包客赴藏风险感知的产生主要基于两种可能性:一种是物的危害性,一种是人的危害行为。要使西藏的旅游业在激烈的市场竞争中始终沿着健康的轨道前行,一从“工程物理”方面着手,消除物的危害性,二从“人类行为”方面着手,减少人的危害行为。由此主要对赴藏风险进行以下4种转换,如图1可见:

图1 赴藏风险转换机制

(一)风险抑制

赴藏背包客在风险尚未发生时阻止风险扩大或提前进行部署减少风险带来的伤害程度为最佳转换机制,采用风险抑制机制:

1.基础设施

针对社会风险:要坚持完善基础服务设施制度,力求消除物的危害性。藏地景区、饭店、酒店,应配备充足有效的安全防范措施,制定安全管理规章制度和防范措施;加大旅游安全检查,确保各种机械设施设备正常运转;依法严密的做好消防、卫生、治安等工作;政府加大投资力度完善医疗卫生和饮食住宿等基础设施建设。

2.结伴出游

针对组织风险:要坚持完善结伴出游制度,意在减少人的危害行为。出游前做好翔实的准备工作,进行合理的旅游行程安排,并且积极开发应急和备选计划;寻求背包旅游经验丰富,应变能力强的领队带队,可降低风险发生几率;在同伴邀约过程中,以熟识的朋友,同学为第一选择,选择陌生人之前要仔细了解对方的个人信息,尽量选择身体素质相近的同伴。

(二)风险转嫁

无法抑制的风险,背包客可以利用合法的交易方式和业务手段将风险后果转移给他人,采取风险转嫁机制:

1.购买保险

对于收入较高的背包客,更应该具有风险转嫁的意识,赴藏前可以选择花费较少的保险费购买保险,假若不幸在赴藏途中遭遇风险导致任何意外死伤事故,能将风险转嫁给保险公司,以较小的付出得到充分的风险保障,避免较大的经济损失。

2.跟团旅游

对于所有背包客,在赴藏旅游时由于有对当地情况不熟悉,掌握旅游知识、信息不充分、不全面的缺陷,通常给自己旅游计划的实施带来失误。选择跟团出游的方式可以将赴藏风险转嫁给旅行社。而旅行社拥有的合理路线、专门的导游、负责的驾驶员、安全的食宿资源可以有效的避免风险的发生。

(三)风险分散

在进行风险转嫁的同时背包客还可通过主体的多样化来分担和消减风险,采取风险分散机制:

1.安全制度

针对社会风险:应建立和健全安全制度,降低物的危害性,拉萨目前已实行三步一岗,五步一哨,但是除拉萨以外其他地区也应逐步建立和完善安保措施,加大武警巡逻力度;在城市和景区的管理中明确责任人,使安保工作科学化,制度化;政府定期组织西藏民众及旅游产业一线员工进行安全培训,提高风险应对能力;监管部门定期检查安全制度执行情况。

2.宣传制度

针对社会风险:我国应充分利用互联网资源、旅游平台和社交平台等加强对西藏良好形象宣传,包括西藏安全的旅游环境、逐步改善的社会氛围和快速发展的经济状况。使背包客从根本上改善对西藏高风险的整体印象,降低人们对赴藏风险的不确定的恐慌,达到降低赴藏风险的心理预期。

3.平等制度

针对文化风险:应坚持各族文化一律平等的制度。中国各民族都有自由沿袭和改变风俗习惯的权利。背包客在赴藏前应充分了解西藏少数民族的风俗禁忌、文化差异;赴藏途中尊重当地风俗文化,保护藏民族独特性;不管信任与否,赴藏背包客都应尊重藏区人们的宗教信仰。

(四)风险接受

对于难以抑制、转嫁,分散不了的风险,应在赴藏过程中做好应对赴藏旅游风险事件和做好消极接受结果的心理准备。减少人的危害行为采取风险接受的机制:

1.储备知识

对于年轻背包客,社会阅历较少,旅游经验不足,应提高防灾减灾意识,积极关注政府对自然灾害的监测信息;对于年老的背包客,学会接受开放思想和多元文化,掌握现代科学技术;对于学历较低的背包客,努力提高自身文化素质,积累旅游相关知识以及抢险救生知识,赴藏前深化对西藏的了解。

2.提高能力

对于女性背包客,应坚持身体锻炼、增强安全防护技能训练,多参加户外拓展活动,增加旅游经验;提高风险意识,做好防身准备和设施;赴藏旅游要树立吃苦意识,自立、自强。对于收入较低的背包客,应在赴藏前尽量做好充足的战略物资储备及财务储备,赴藏途中选择安全性较高的设施设备,提升自身安全感。

3.准备心理

对于所有背包客,充分做好应对消极结果的心理准备。赴藏过程中部分风险是人为不可预见的,难以避免和克服的客观事实,比如不可抗力:社会异常事件,地震等,需要背包客对此有充分的心理准备。

[1]黄蔚艳.海洋旅游危机事件的预防机制研究—基于海洋旅游者视角[J].山东大学学报(哲学社会科学版),2010,(04):124-128.

[2]陈治谏,陈国阶.环境影响评价的预警系统研究[J].环境科学, 1992,(04):20-93.

[3]杨俭波,黄耀丽,罗平.Web Service/Web GIS在突发性旅游灾害事件应急预警信息系统中的应用 [J].人文地理,2006,(04): 79-84.

[4]翁钢民,赵黎明,杨秀平.旅游景区环境承载力预警系统研究[J].中国地质大学学报(社会科学版),2005,(04):55-59.

[5]李艳.基于游前/游后对比视角下的内地游客赴西藏旅游的风险感知研究[D]:[硕士学位论文].陕西:陕西大学工商管理系,2015:5-18.

[6]樊守伟.内地游客赴西藏驴友自然风险感知与两类常态风险测评[D].[硕士学位论文].陕西:陕西师范大学,2015.

F590

B

1008-4428(2017)07-65-04

向朝蓉,女,四川南充人,三江学院学士,研究方向:旅游风险;

曾超,男,南京溧水人,河海大学博士生,研究方向:旅游风险控制。