半侧卧位在伴后柱损伤Schatzker Ⅴ、Ⅵ型胫骨平台骨折中的应用

2017-08-01江标吴杰杜建业赵资坚马志发邹育才

江标,吴杰,杜建业,赵资坚,马志发,邹育才

(汕头市第二人民医院,广东 汕头 515000)

半侧卧位在伴后柱损伤Schatzker Ⅴ、Ⅵ型胫骨平台骨折中的应用

江标,吴杰,杜建业,赵资坚,马志发,邹育才

(汕头市第二人民医院,广东 汕头 515000)

目的 探讨半侧卧位前后联合入路在伴有后柱损伤的Schatzker Ⅴ、Ⅵ型胫骨平台骨折中的应用策略及其临床疗效。方法 回顾性分析我院自2012年7月至2015年10月23例伴有后柱损伤的Schatzker Ⅴ、Ⅵ型胫骨平台骨折(其中Schatzker Ⅴ型14例,Schatzker Ⅵ 9例),其中男14例,女9例;年龄18~56岁,平均36.4岁。采用半侧卧位后内侧倒“L”形切口联合前外侧入路行骨折复位钢板固定。术前常规行三维CT扫描明确骨折类型及移位情况,通过后内侧倒“L”形切口处理后髁及内侧髁骨折,前外侧切口处理前外侧髁骨折,术后早期行不负重功能锻炼。根据美国膝关节协会评分(American knee society knee score,KSS)标准及Rasmussen胫骨平台骨折复位放射学评分标准进行功能评价。结果 23例患者均获满意复位,全部患者均获得随访,随访时间12~21个月,平均16.8个月,均达到骨性愈合。术后Rasmussen放射学评分满意;KSS膝关节功能评分为72~92分,平均86.9分,优良率为91.3%;两种标准术前术后对比,差异具有统计学意义(P<0.05)。结论 通过半侧卧位可以完成后内侧入路联合前外侧切口、多钢板内固定治疗伴有后柱损伤的Schatzker Ⅴ、Ⅵ型胫骨平台骨折手术,可有效恢复膝关节的力线及关节面平整,重建胫骨平台后柱的稳定性,允许膝关节进行早期功能锻炼,可获得较好的临床疗效。

胫骨骨折;骨折固定;后柱

胫骨平台骨折是由过度内翻或外翻及轴向应力所导致,多由高能量损伤所致,骨折端严重移位,伴有不同程度的关节面压缩与移位,有时还可合并半月板,甚至交叉韧带、侧副韧带的损伤,影响膝关节的对合、稳定及功能。近年来胫骨平台骨折的发生率呈明显上升趋势,Albuquerque等[1]报道2013年胫骨平台骨折发生率已达3.6%。胫骨平台骨折的临床分型及治疗方法复杂多样,手术入路和手术方法选择不当易造成多种不良后果,临床处理起来比较棘手。

临床上胫骨平台骨折常见的Schatzker分型和AO分型等仅依据正位X线片上胫骨平台骨折的形态进行分型并指导手术,不考虑平台的后髁,对指导后方平台骨折的修复及稳定性重建极为不利,如合并平台后侧劈裂骨折,股骨髁极易向后侧发生半脱位,特别是屈曲位时骨折块易向后下方移位,膝关节稳定性差,不利于早期功能锻炼,必须采用后方支撑钢板固定才能恢复关节面和下肢力线,重建膝关节的后侧稳定。近年来,罗从风等[2]基于CT影像提出的胫骨平台骨折“三柱”分型理论,为胫骨平台骨折的诊断提供立体思维和诊断策略,使临床医师对累及后柱的胫骨平台骨折有了进一步的认识。目前膝关节后内侧入路治疗后柱骨折已在临床上得到广泛应用,为了充分显露及直视下复位、固定伴有后柱骨折的胫骨平台骨折,目前常采用后内侧倒“L”形入路联合前外侧入路。通常患者首先取俯卧位进行后柱骨折固定,然后翻身取仰卧位再进行前方骨折块的固定,术中需要变换体位来达到手术目的。近年来我们采用患侧在上半侧卧位,首先通过膝关节轻度屈曲及外旋髋关节可以很容易通过后内侧倒“L”形入路显露内后侧平台,然后伸直内旋患肢完成前外侧入路手术,能很好的达到前后联合入路三柱坚强内固定目的。现回顾性分析本院自2012年7月至2015年10月收治的23例伴有后柱损伤的Schatzker Ⅴ、Ⅵ型胫骨平台骨折的治疗效果,探讨其治疗的策略和难点,总结半侧卧位下前后联合入路多钢板固定的适应证及其疗效,报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 本组患者共23例,男14例,女9例;年龄18~56岁,平均36.4岁;常规行三维CT及MRI扫描;骨折按Schatzker分型,Ⅴ型14例,Ⅵ型9例;三柱分型均为三柱骨折。本组患者均为闭合性骨折,均伴有胫骨平台后柱关节面骨折移位。受伤原因:7例为车祸,11例为摩托车车祸,5例为摔伤。合并侧副韧带损伤7例,交叉韧带损伤4例,半月板损伤8例;均未损伤血管及神经。受伤至手术时间平均7.9 d(6~18 d)。手术均采用切开复位钢板内固定。

1.2 手术方法 a)术前处理及手术时机:根据三维CT扫描明确骨折类型、平台塌陷程度及主要骨块移位情况,对软组织损伤情况进行综合评估,给予石膏或支具托制动、抬高患肢,予以消肿、抗凝及脱水治疗等治疗,嘱患者行足踝背屈、跖屈活动。患肢肿胀较严重及平台严重塌陷者,根据经济情况行跟骨牵引或外固定支架临时固定,局部给予冰敷消肿,待患膝肿胀症状减轻,局部皮纹出现时行切开复位内固定手术治疗。b)麻醉及体位:采用腰硬联合麻醉或全身麻醉,选半侧卧位,患者仰卧健侧臀下放置软垫,使患者向患侧翻转约45°,健侧下肢后伸并捆绑带固定,患侧下肢常规消毒铺单。c)后内侧倒“L”形入路:屈曲膝关节、外旋患肢,显露膝关节后方,切口起自膝关节线上方2 cm,切口的横行部分位于腘窝皮肤皱褶处,向内至腓肠肌内侧头内侧缘,沿胫骨后内侧嵴转向小腿内侧远端钝性分离,将腓肠肌内侧头、比目鱼肌连同神经、血管牵向外侧,将腘肌从胫骨后面剥离并牵开,即可显露胫骨平台后柱骨折块。后内侧骨折块大多粉碎程度轻且移位较少,复位后采用有限接触动力加压钢板(limited contact dynamic compression plate,LC-DCP)或后内侧“T”、“L”形支撑钢板沿胫骨近端后内侧嵴放置固定骨折;在充分肌松的情况下,沿腘肌下钝性分离,即可显露后外侧柱的骨折,对移位的骨折进行复位,塌陷的骨折于骨折下方开窗,应用顶棒复位,特别粉碎的需进行植骨处理后再钢板固定;由于胫前血管于腘肌下缘由腘动脉分出,在后关节面外下方约5~7 cm处穿骨间膜进入前间室,在向骨折远端显露时应注意避免损伤。在整个手术过程中,无须刻意分离显露后方的神经、血管。对于合并有内侧柱骨折的患者,沿切口向平台内侧分离,复位骨折,并于内侧放置钢板固定。d)前外侧入路:患肢伸直并内旋,起自腓骨小头水平,弧向前方经过Gerdy结节,在胫骨外侧缘1 cm处向远端延长,切开皮肤,皮瓣应包括全部皮下脂肪到达筋膜,以防皮肤坏死,沿半月板边缘锐性切开,半月板下观察关节面情况及探查交叉韧带,行骨膜下剥离,将半月板牵向股骨侧,显露外侧平台关节面,撬开前外侧骨折块皮质壳,以复位后的内侧髁关节面为标志,直视下将粉碎塌陷的关节面骨折块复位以恢复关节面平整,复位劈裂、塌陷的外侧平台骨块,行胫骨近端外侧锁定加压钢板内固定,根据骨折塌陷情况决定是否植骨。术中C型臂透视检查平台骨折复位、固定及关节面恢复效果。手术结束时要注意修复半月板、胫骨韧带及关节囊。e)合并损伤处理:合并侧副韧带损伤者部分可予一期修复;其中5例应用可吸收缝线行外侧半月板修补,3例外侧半月板完全破裂者予部分切除;交叉韧带损伤者根据情况决定,3例单纯韧带损伤但未断裂者行保守治疗,5例胫骨、股骨止点撕脱性骨折者行一期复位、固定,2例体部断裂者二期关节镜下重建修复;1例合并股骨内侧Hoffa骨折,改为后内侧直切口并行骨折复位内固定。

1.3 术后处理 卧床休息,术后予预防血栓形成的治疗,术后24~48 h根据引流量拔出引流管,对于合并严重韧带损伤者支具外固定4周左右。术后14 d左右伤口拆线。复查患膝关节正、侧位X线片确定螺钉置入位置。术后第2 d开始行股四头肌等长收缩锻炼及足踝主动活动。出院后定期随访。术后坚持早活动、晚负重原则,早期CPM不负重功能锻炼,术后3个月左右开始负重行走。

1.4 临床观察指标 记录手术时间及术中出血量,术后第3天摄膝关节正、侧位X线片,术后1、3、6、12个月常规复查X线片,完全负重前定期复查深静脉彩超了解有无深静脉血栓形成,其余复查时间根据骨折愈合情况而定。评估骨愈合程度,记录骨愈合时间、完全负重时间及随访过程中出现的并发症。末次随访时对患者进行功能评价,根据美国膝关节协会评分(American knee society knee score,KSS)标准及Rasmussen胫骨平台骨折复位放射学评分标准进行评价。骨折愈合判断标准为X线片示骨折线模糊,有连续性骨痂形成。

2 结 果

23例患者前后路联合入路手术均顺利完成,手术时间约(170.3±28.7)min,术中出血量(216.4±100.6)mL,术中解剖复位胫骨平台骨折,恢复关节面平整及平台宽度。术后2例患者出现前外侧切口渗液、裂开,局部皮缘坏死,经清创换药,二期缝合后顺利愈合。术后第3天摄膝关节正侧位X线片。全部患者均获得随访,随访时间12~21个月,平均16.8个月。无关节腔内感染,无内固定松动断裂失效;完全负重时间平均17.5周(13~24周);骨折愈合时间18~29周,平均22周,均达到骨性愈合。末次随访膝关节活动度:屈曲95°~134°,平均116°,伸直均可达到0°。1例患者因外侧平台粉碎性骨折合并半月板及前交叉韧带损伤,术后外侧平台继发性塌陷出现轻度膝外翻并关节轻度不稳。所有病例术后采取早期主、被动功能锻炼及预防性抗血栓治疗,均未发现深静脉血栓形成。术后Rasmussen放射学评分满意,术后1年明显高于术前,两者对比P<0.05,差异具有统计学意义;术后3个月与术后1年比较,P>0.05,差异无统计学意义。KSS膝关节功能评分72~92分,平均86.9分,优15例(65.2%),良6例(26.1%),可2例(8.7%),优良率为91.3%。其中合并韧带、半月板损伤患者因损伤严重且术后支具固定,故术后功能恢复较无合并伤者KSS评分低。两种评分标准术前术后对比差异具有统计学意义(P<0.05,见表1)。

表1 Rasmussen放射学评分及KSS评分比较结果,分)

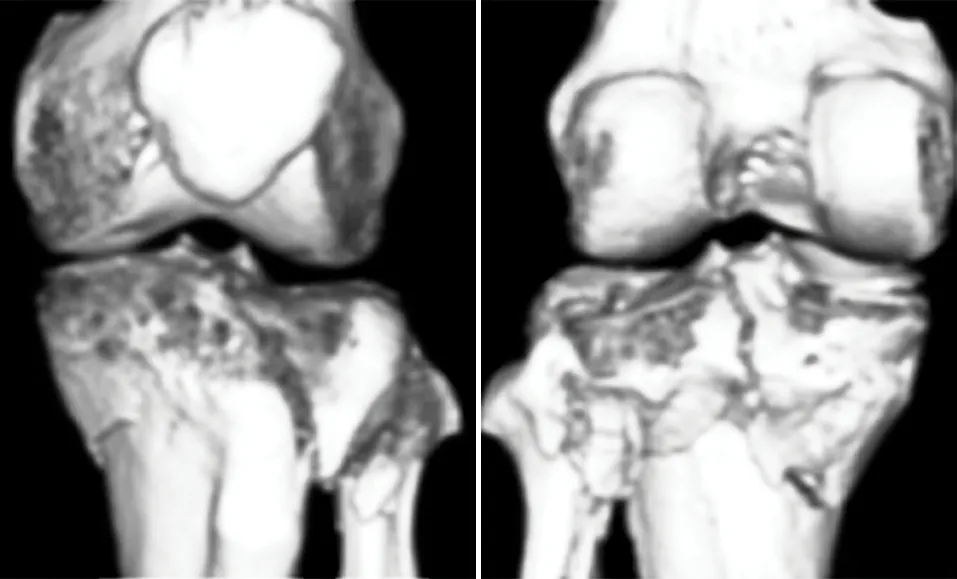

典型病例为一50岁男性患者,骑摩托车摔伤于2013年11月12日入院。诊断:左胫骨平台粉碎性骨折。行前后路联合入路左胫骨平台骨折切开复位内固定术,术后膝关节屈伸功能恢复正常(见图1~3)。

图1 术前三维CT示胫骨平台伴后柱损伤的SchatzkerⅤ型骨折

图2 术后3 d正侧位X线片示平台关节面复位及内固定位置满意

图3 术后1年正侧位X线片示胫骨平台骨折愈合良好,平台无台阶

3 讨 论

胫骨平台骨折是临床上常见的关节内骨折,对于复杂的胫骨平台骨折采用非手术治疗往往无法获得满意效果。一方面长期制动会导致关节僵硬和功能障碍;另一方面骨折畸形愈合及创伤性关节炎等并发症发生率较高,治疗效果不理想。因此我们认为,若患者能耐受手术,并有一定的功能要求,原则上均应积极手术治疗。

手术入路的选择与骨折的位置及移位程度高度相关。通常来说,内侧柱和外侧柱骨折考虑采用前内侧、前外侧或正中入路,而累及后柱的骨折可选用后正中入路、后外侧入路、后内侧“S”入路及Lobenhoffer入路等。本研究中的23例患者均为伴有后柱损伤的Schatzker Ⅴ、Ⅵ型胫骨平台骨折,平台前、后髁均存在骨折。根据三柱固定的需要,术中我们采用后内侧倒“L”形切口联合前外侧切口能很好的显露三柱骨折端,后内侧切口同时暴露胫骨平台内侧、后侧柱,通过屈曲膝关节牵开腓肠肌内侧头可以直接显露并复位后外侧关节面,避免了后外侧切口对腓总神经及腓动脉的损伤[3],前外侧切口则可以显露外侧柱及部分后外侧柱。我们采取的骨折复位顺序为“后柱内侧-内侧柱-外侧柱-后柱外侧”顺时针进行固定。固定时根据受伤机制选择主力支撑钢板,胫骨平台三柱骨折的受伤机制多为屈曲位内翻或外翻型,屈曲外翻型损伤多伴有外侧平台关节面的劈裂塌陷,将前外侧及后外侧塌陷关节面翘起并予以植骨支撑,前外侧安放主力支撑钢板,需选用解剖型锁定钢板,采用排筏技术固定起到支撑关节面防止塌陷的作用,后内侧柱以重建、“T”型或“L”型小钢板支撑固定即可;屈曲内翻型损伤多伴有内侧及内后侧平台的劈裂,将重建接骨板塑形后作为主力支撑钢板固定后柱骨块,可起到固定及角度稳定作用,外侧平台多为劈裂骨折起到支撑固定作用即可。本组病例对累及后柱的Schatzker Ⅴ、Ⅵ型胫骨平台骨折采用三柱固定,术后内翻角和后倾角均得到很好纠正,随访过程中关节面角度无丢失,Rasmussen放射学评分术后1年明显高于术前,两者对比P<0.05,差异具有统计学意义;术后3个月与术后1年两者之间比较,P>0.05,差异无统计学意义。并且随访发现膝关节活动度及KSS评分均良好,术后屈曲95°~134°,平均116°,伸直均可达到0°,这与术中坚强内固定及术后早期功能锻炼密切相关,随访结果与胡勇等[4]的研究结果基本一致。在本组病例中采用后内侧倒“L”形切口,术中显露清晰,避免了传统后侧切口容易损伤后方神经、血管的缺点,并且在放置后柱外侧髁钢板时需斜行放置以免损伤胫前血管[5]。所有病例中,我们未发现有神经、血管损伤等并发症,说明半侧卧位后内侧倒“L”形切口联合前外侧切口三柱固定是安全的。

在传统的胫骨平台骨折手术中,患者手术体位多取仰卧位,通过膝关节轻度屈曲并外旋髋关节显露内侧平台,然而,当合并后髁骨折时,患者仰卧位受髋关节内旋的限制,无法直视下进行复位及内固定,易导致后侧平台劈裂骨折复位的不完全。常规的解决办法是术中变换体位,患者先取俯卧位进行胫骨后髁骨折复位内固定,然后改仰卧位再进行前方骨折的固定。Luo等[6-7]报道采用“漂浮体位”完成胫骨平台前、后髁骨折的固定,并取得较好临床效果。但“漂浮体位”需在术中不断变换患者体位,使手术更加繁琐,增加了感染的风险。临床手术中我们发现半侧卧位能很好完成腘窝囊肿的显露及摘除,因此在本组病例中我们均采用半侧卧位下手术,通过旋转患侧下肢髋关节可以很好的显露膝关节后方和前外侧,并不需要术中变换体位。行后内侧倒“L”形手术入路,相当于侧卧位下行内后方切口,内侧柱及后柱骨折均能进行直视下复位及固定;行前外侧入路时,只需将患肢伸直并内旋,即可使患肢处于水平中立位,能很好的行外侧柱的复位及固定。因此,我们认为半侧卧位后内侧倒“L”形切口联合前外侧切口钢板固定治疗伴有后柱损伤的Schatzker Ⅴ、Ⅵ型胫骨平台骨折具有术中体位固定,不需要台下助手在术中改变患者体位,不影响麻醉管理,特别是硬膜外置管麻醉,缩短手术时间及减少伤口感染概率。术中C型臂透视可采用标准的正侧位,便于判断骨折复位效果等优点,值得借鉴和推广应用。

综上所述,通过半侧卧位可以完成后内侧入路联合前外侧切口、多钢板内固定治疗伴有后柱损伤的Schatzker Ⅴ、Ⅵ型胫骨平台骨折手术,可有效恢复膝关节的力线及关节面平整,重建胫骨平台后柱的稳定性,允许膝关节进行早期功能锻炼,可获得较好的临床疗效。但是对于伴有髋关节旋转功能受限的患者如需行胫骨平台三柱固定,仍需采用常规翻身手术体位或“漂浮体位”。另外,由于本研究病例数有限,且随访时间较短,其远期疗效如继发创伤性关节炎等还需要进一步随访观察。

[1] Albuquerque RP,Hara R,Prado J,et al.Epidemiological study on tibial plateau fractures at a levelⅠ trauma center[J].Acta Ortop Bras,2013,21(2): 109-115.

[2] 罗从风,胡承放,高洪,等.基于CT的胫骨平台骨折 的三柱分型[J].中华创伤骨科杂志,2009,11(3): 201-205.

[3] 沈碧城,舒辉威.胫骨平台骨折43例手术治疗体会 [J].中国骨与关节损伤杂志,2013,28(2):164-166.

[4] 胡勇,尹宗生,张辉,等.累及后柱的胫骨平台骨折的 手术治疗[J].中华骨科杂志,2012,32(12):1138- 1144.

[5] Gardner MJ,Yacoubian S,Geller D,et al.The incidence of soft tissue injury in operative tibial plateau fractures:a magnetic resonance imaging analysis of 103patients[J].J Orthop Trauma,2005,19(2):79- 84.

[6] Luo CF,Sun H,Zhang B,et al.Three column fixation for complex tibial plateau fractures[J].J Orthop Trauma,2010,24(11):683-692.

[7] Chang SM,Wang X,Zhou JQ,et al.Posterior comnal plating ofbicondylar tibial plateau fractures through posteromedial and anterolateral approaches in a healthy floating supine position[J].Orthopedics, 2012,35(7):583-588.

1008-5572(2017)07-0662-04

R683.42

B

2016-12-28

江标(1981- ),男,主治医师,汕头市第二人民医院,515000。

江标,吴杰,杜建业,等.半侧卧位在伴后柱损伤SchatzkerⅤ、Ⅵ型胫骨平台骨折中的应用[J].实用骨科杂志,2017,23(7):662-665.