从篆隶书的临摹说开去

2017-06-05黄惇

□黄惇

从篆隶书的临摹说开去

□黄惇

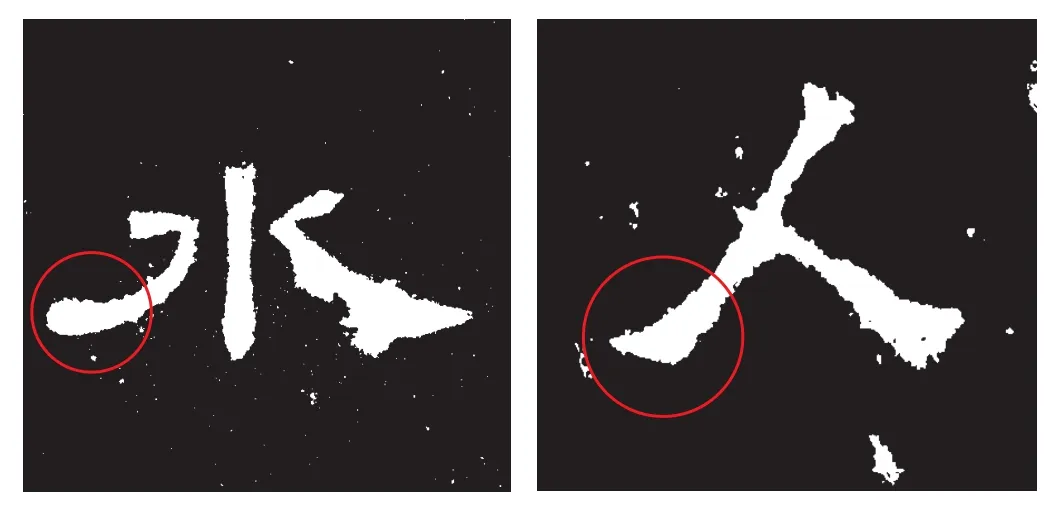

掠笔的写法

首先来谈谈篆隶书用笔的演变过程。篆书只有画,没有点,有短画、长画、横画、竖画,用笔方法只有一种,方向可以改变。隶书除了画以外,多了一个蚕头雁尾,也就是波挑,还有一个反方向的掠笔。此外,还有一些点的感觉,有的“点”已有一些呼应感。

篆书的笔法,是中国书法史上最简单的笔法,即最单纯的笔法。在艺术院校里,篆书的训练只用十天就能达到相当的水平,但不等于十天以后就不要训练了,剩下来只是老练的问题。先解决了会与不会,接下来是高与低、雅与俗、好与坏的问题。如吴昌硕和齐白石的篆书就很高雅,而徐三庚虽也是篆书大家,但他的字有点俗。篆隶由于笔法比较简单,造型问题就凸现出来了,需花费大工夫,加以认真研究。篆隶的笔法虽然简单,但还有一个质量的问题。这个质量是笔在纸上的感觉,我通常把它叫作既毛又润、既涩又畅。写篆书时有这种感觉,中锋用笔的问题也就迎刃而解了。

隶书的笔法相对于篆书,主要是多了波挑和掠笔,横竖在运笔上没有太大的区别。反方向的掠与正方向的波都是取横势的,掠笔在结尾处增加了一个动作,实际上是反方向的波挑,这些笔画都可以用毛而润、涩而畅的中锋来表达。关于隶书的波挑,是以单字为结束的表现。所谓“雁不双飞”,就是这个道理。我们看有些汉简写得很随意,也有“飞”三四下的,但只有一笔波挑发得最重。

我们现在所能看到的篆书和隶书,除了碑版以外,尤其是书法作品,当以清代和当代为最佳,这要归结于清代人长期不懈地对篆隶的研究。我们今天所认识的篆书和隶书,都打上了清代书法家的烙印。正因为如此,又给我们留下了空间。我们能不能跳出这个烙印,去重新认识古代篆书和隶书的遗迹?比如说,吴昌硕写出《石鼓文》以后,就有常熟的萧蜕庵、苏州的沙曼翁,与吴昌硕对《石鼓文》的理解不一样,但是我们退一百步看,相差并不多。再比如吴昌硕的篆书“扛肩膀”,萧蜕庵没有,但用笔的形式差不多。我们看邓石如、赵之谦、吴让之的篆书也不同。这其中的不同,是结字不同,雅俗不同,但用笔一样。那么,这样一种认识是不是有偏激度?人家书法家忙了半天,风格都给你抹煞掉了?不是的,在这里我要讲一个特别的观点给大家,就是真正研究技法的人,不应该把技法对他的教学对象讲得玄而又玄,而应该把非常复杂的东西进行解剖、归纳,找出最简单、最基本的规律。篆书的笔法很简单,就是中锋用笔。

篆书的笔法是原始状态的,大家不要怀疑,它以后可以发展到非常丰富的阶段。我将篆、隶、楷的横画画了一张图,然后我们把这些横画的两个端点统统切掉,于是我们立刻发现中间部分没有区别。我经常打一个比方,南京人喜欢吃咸水鸭,外地人到南京来,摊子上有小仔鹅卖给你吃,头、脚切掉,中间的脯子一看和咸水鸭有什么区别?差不多!只有会吃的人放在口里细品才知道。生发各种不同的书体都在端点上,越往后越丰富,越往前越原始。甲骨文的墨迹,两头尖,和彩陶上画得差不多,商代后期的用笔已经有一种固定的程式了,通常讲的倒薤法、悬针法等等,就是笔法出现了。我们今天看楚简上的用笔,大体是这种笔法,使用得十分熟练,有时写快了,还出现中侧并用的现象。直到清代书法家写出涩感来,字也变大了许多,但是用笔上没有根本的变化。

关于隶书的笔法,元代的吾丘衍早就描述过,叫“斩钉截铁”“折刀头”法。汉代隶书发展到魏、西晋的时候,出现了“折刀头”现象,即横画的起笔处,像被挖去了一块。清代以前的书法家,喜欢标榜学某一名家的隶书。我曾经读过沈寐叟的《海日楼杂丛》,里面有一篇文章专门谈到钟繇隶书的风格,到清末还有书家在附会。清初郑谷口始学汉碑中的无名之碑,也会在作品后面的题款中攀附名家,但郑谷口嘴上讲的和手上做的已经是两回事了。从我们现在的判断,清代改变隶书的这种用笔形式,就是不用魏晋法,而用汉代的方法,像朱彝尊临的《曹全碑》,就比较接近碑版。到了金农,临的《西岳华山庙碑》变化就非常大,他是很有创造性的,并不是死临,临到后来已完全不是《西岳华山庙碑》,这不同于赵孟、文征明对隶书的观点,发生了深刻的变化。但是后者对前者的变化,不等于前者的创造就没有任何意义。比如邓石如的篆书,是学汉碑额的,我们把今天能见到的汉碑额都加起来,也不会超过100字,像《张迁碑》碑额、《西狭颂》碑额,风格还不一样。后面还有墓志的碑盖,用的也是汉代的方法,用笔很清楚。吴让之篆书收尾处的那一个“尖”从何而来?从邓石如来的。我们看到元代的周伯琦、泰不华,他们当时的篆书已经用这种手法了。我看过明代陈道复写的篆书,很精彩。不要因为清代有过一个篆隶书的高峰,就把前面这些篆书的发展过程抹煞掉。再拿印章中的例子来举,清代晚期印章的成就也很高,比如吴让之、赵之谦、徐三庚、黄牧甫等。赵孟提出汉印以后,好像把唐宋忽略了。其实,唐宋当中有很多营养可以吸收,早在20世纪50年代,上海的钱瘦铁先生拿唐官印的形式来刻印章,就是一个很好的例子。

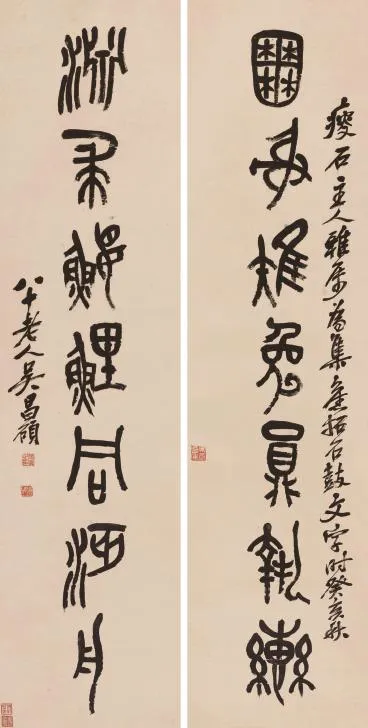

篆书方面,吴昌硕篆书的收笔也是很有程式的,他形成规律以后,就好像一个语言符号,不停地出现,风格就随之出现了。除了这种既像大篆又像小篆的《石鼓文》以外,他也有汉篆作品,如临《祀三公山碑》。齐白石的汉篆也非常有味道,他画的和平鸽,落上“和平”两个字,味道十足。

《集石鼓文》六言对联 吴昌硕释文:囿射雉兔员执辔渊求鲤同沔舟