基于因子分析法的在校大学生创业活力评价研究

2017-05-30夏正晶朱永跃徐占东

夏正晶 朱永跃 徐占东

摘 要:科学评价高校在校大学生创业活力具有重要的理论与现实意义。本文借鉴相关研究文献,结合实地调研与专家访谈,从学生实际参与的视角将高校在校大学生的创业活力划分为创业意愿、创业教育以及创业实践三个维度。以此为基础,编制高校在校大学生创业活力的调查问卷,然后采用SPSS和Amos软件对调查数据进行因子分析,建立高校在校大学生创业活力评价模型,并以江苏部分高校为例进行实证分析,最后有针对性地提出增强高校在校大学生创业活力的对策。

关键词:高校在校大学生 创业活力 因子分析 评价模型

中图分类号:F069 文献标识码:A 文章编号:2096-0298(2017)10(c)-181-04

大学生作为年轻高级知识人群,有较为丰富的知识和较强的创造力,是符合我国十三五规划的创业主要人群之一。在中央政策的引导下,地方各级政府和高校非常重视大学生创业,纷纷举办各种创新创业活动以激发大学生的创业意愿与活力。2015年10月21日,首届中国“互联网+”大学生创新创业大赛在吉林长春闭幕,会上教育部部长袁仁贵指出,要不断完善创新创业教育的管理机制、服务保障机制和评价监督机制,确保创新创业教育改革遵循规律,让千千万万大学生的创新创业活力能够竞相迸发,充分释放[1]。2015年12月11日,教育部在《关于做好2016届全国普通高等学校毕业生就业创业工作的通知》中明确指出,自2016年起,所有高校均要开设创新创业类教育选修课与必修课程,同时要举办各类创新创业大赛,对有创业意愿或已经开展创业实践的学生,学校要开设相关培训课程,强化学生的创业意识,指导学生实施创业项目,提高在校大学生的创业成功率[2]。2017年5月5日,北京市高等教育学会在北京交通大学召开2017北京高校创新创业教育峰会。峰会上教育部社科司副司长徐青森提出,高校需要将创新创业教育的理念与做法融入人才培养的过程中,把学生的创新创业素质、能力以及成果作为高校教育质量的重要衡量依据,以此来推动高校创新创业教育工作。

对在校大学生来说,由于受到各种主客观条件的制约,真正从事创业活动的很少,一般意义上的创业财务绩效也不太明显。因此,政府和高校针对大学生开展的创新创业教育活动,其主要目的是培养他们的创业意愿与能力,激发他们的创业活力。在理论研究层面,目前针对大学生创业的研究主要包括创业环境、绩效、政策以及创业动机等几个方面的内容[3-6],仅有少数文章对大学生创业活力进行了探讨[7-9],且基本上是定性地分析如何增强大学生的创业活力,鲜有文献研究大学生创业活力的理论内涵及其评价问题。基于此,本研究在剖析大学生创业活力内涵的基础上,构建大学生创业活力评价体系,对在校大学生的创业活力进行实证分析,进而提出针对性的对策建议。

1 在校大学生创业活力的理論分析

1.1 创业活力的内涵

创业活力,即创业的活跃程度,最早是由GEM(全球创业报告)提出的T指数,指全员创业活动率(TEA),也就是创业者占调查人数的百分比[10];而关于大学生创业活力的内涵,学术界的探讨很少。据此,本研究在前文分析的基础上,结合创业活力及大学生创业的定义认为,大学生创业活力是指在校大学生在个人创业态度的驱使下,自愿参加校内外组织的相关创业课程与培训,并最终以一定形式展现创业活动的程度,在较大程度上体现了高校创业教育的成效。

1.2 创业活力的维度构成

对在校大学生来说,创业活力是其创业热情的综合反映,既包括主观层面的创业动机与意识,也包括客观层面的创业活动,如参加各类创业教育、创业计划竞赛活动以及实施具体的创业项目等。本文对创业活力的有关文献[7][9][11-12]进行了梳理与分析,并结合对高校创业指导老师和大学生创业者的深入访谈,初步提出了在校大学生创业活力的3维度结构模型,包括创业意愿、创业教育与创业实践。

1.2.1 创业意愿

创业意愿是潜在创业者对从事创业活动的一种个人主观态度,在一定程度上它能够反映潜在创业者的个人特质与能力。崔祥民(2016)研究认为,创业意愿是个人的心理状态,是其对未来新建企业的一种计划与承诺[13];方卓(2016)研究认为,大学生信息面广,信息获取能力较强,对创业拥有较强的热情,在就业困难的局面下,他们更愿意借助自己的一腔热情尝试创业活动,激发自己的创业活力,实现自己的个人价值[14]。本研究认为,在校大学生的创业意愿是指他们认可创业行为,对创业活动有一定想法,并时常关注创业资讯,以期有机会能够从事创业活动。因此,选择“我对创业的事情非常感兴趣;我经常关注创业信息,收集相关资讯;我经常向老师请教与创业有关的问题;有机会我非常愿意从事创业活动;我周围不少同学经常讨论有关创业的话题”作为衡量在校大学生创业意愿的指标。

1.2.2 创业教育

“创业教育”一词最早于1989年召开的“面向21世纪教育国际研讨会”上被首次提出,指为创办企业而需要的创业意识、知识、技能等进行的教育活动[15];朱红(2014)在对相关文献进行梳理后指出,创业教育是促使个体进行创业活动、实现创业行为的重要途径[16];黄兆信(2013)在对高校创业教育研究后表明,使学生具有一定创业能力的创业教育是各国提升大学生创业能力、提高国家竞争力的关键所在[17]。考虑指标测量的便利性和一致性,本研究从个体参与的视角出发,认为创业教育是指在校大学生参与校内外开设的各类创业课程与培训的情况,以及他们对待这些课程的态度。因此,选择“每年我至少会选修一门创业教育课程;我经常参加学校及社会机构举办的各类创业讲座或创业培训课程;我周围不少同学每年也至少会选修一门创业教育课程;我周围不少同学经常参加学校及社会机构举办的各类创业讲座或创业培训课程”作为衡量在校大学生创业教育的指标。

1.2.3 创业实践

创业实践是提高创业教育实效的重要途径[18]。谭立章(2015)研究表明,创业实践作为大学课堂创业教育的拓展,对实现产学研一体化、促进就业市场及提高创业教育的实效性具有重要意义[19]。本研究所说的创业实践是指在校大学生在自身拥有的创业知识与创业技能的基础上,利用政府、高校、家庭等各方提供的各项资源进行的包括创业计划大赛、创业孵化项目等在内的各项实践活动,旨在加深大学生对创业教育内容的理解与掌握,锻炼他们的思维逻辑,提升他们的综合素质。因此,选择“我积极参加国家(或省、市、校)等组织的各种创业大赛;我正在实施我的创业项目(含网络创业项目、孵化器入驻项目、其他创业运行项目);我周围不少同学积极参加国家(或省、市、校)等组织的各种创业大赛;我周围不少同学正在实施创业项目(含网络创业项目、孵化器入驻项目、其他创业运行项目)”作为衡量在校大学生创业实践的指标。

2 在校大学生创业活力评价模型的建立

2.1 调查问卷的编制

基于大学生创业活力的内涵和维度,并参考有关文献[7-9],设计大学生创业活力测量问卷,用以对本研究提出的理论模型进行检验。问卷包括13个测量题项,其中创业意愿有5个题项、创业教育与创业实践各有4个题项,采用Likert5级评分法进行设计,让填写问卷的大学生判断各题项所描述情况与现实的符合程度。然后,将设计的初始问卷交由研究大学生创业的专家进行评审,按照专家提出的建议不断加以完善,以满足有效测量的要求。

2.2 预调查问卷的探索性因子分析

本研究针对江苏境内的两所高校的在校大学生进行预调查,共计发放300份调查问卷,回收287份,在剔除26份无效问卷后得到261份有效樣本,有效问卷的回收率为87%。在此基础上,采用SPSS19.0软件进行探索性因子分析,并通过计算Cronbachɑ系数来对量表的信度加以评定。从探索性因子分析的结果来看,KMO值=0.896>0.7,同时Bartlett球体检验的卡方统计值的显著性概率为0.000<0.1,反映该数据可以用来做因子分析。因子分析的结果显示,总的方差解释量为70.130%,各题项的载荷系数都大于0.5,说明问卷具有良好的效度。总共提取了3个因子,这3个因子分别命名为创业意愿、创业教育和创业实践,其Cronbachɑ值分别是0.866、0.857和0.843,总体信度也高达0.921,说明各因子之间以及因子所包含项目之间的一致性程度处于可接受的范围(见表1)。

2.3 正式调查问卷的验证性因子分析

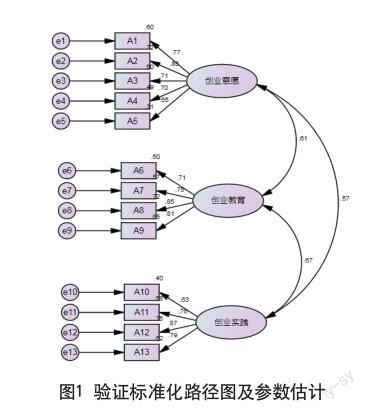

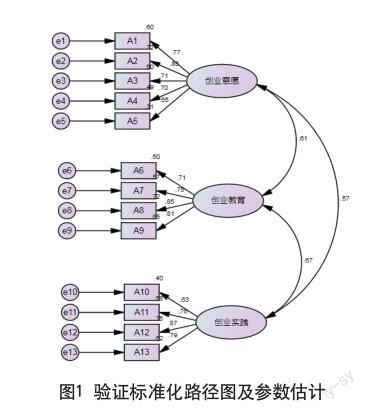

正式调查在江苏镇江、南京、扬州等地的4所高校实施,总共发放问卷600份,回收547份,在对问卷进行有效性分析后获得510份有效样本,有效问卷的回收率为85%。回收的有效样本,主要涉及管理学、经济学、教育学、工学等专业,从性别上看,男生占比较大;在年级分布上,专科生多集中于大二阶段,本科生则多集中于大三阶段,是创业的黄金时期,说明样本具有较好的代表性。为进一步验证高校在校大学生创业活力模型的有效性和合理性,利用Amos软件对该模型开展验证性因子分析,得到验证模型的标准化路径(见图1)以及拟合参数(见表2)。

综合图1和表2的结果可知,模型的各项拟合指标值都较为理想。其中,x2/df的值为3.741,未达到上线参考值5;GFI、AGFI、CFI、NFI和IFI等几个参数的值也都在0.8以上;RMSEA的值为0.073,虽然大于0.05,但没有达到0.10这个上限。由此可以认为,这一测量模型的拟合度和稳定性较好。

2.4 评价模型的建立

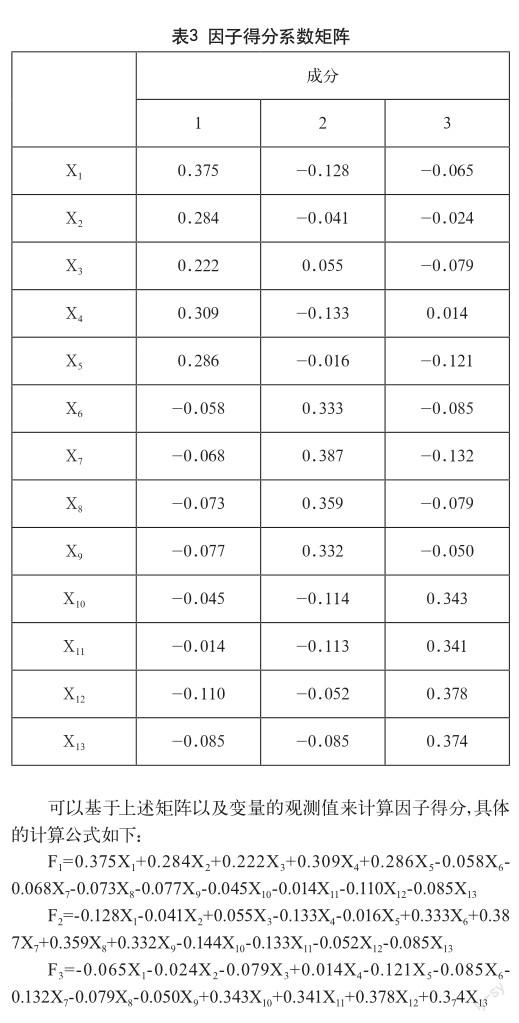

为了对在校大学生的创业活力进行综合评价,运用回归法计算因子得分,建立了因子得分系数矩阵(见表3)。

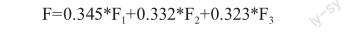

将各个主因子的方差贡献率与3个主成分的累计贡献率的比值作为权重,对3个主因子的得分进行加权综合处理,建立综合评价模型:

3 在校大学生创业活力的实证分析

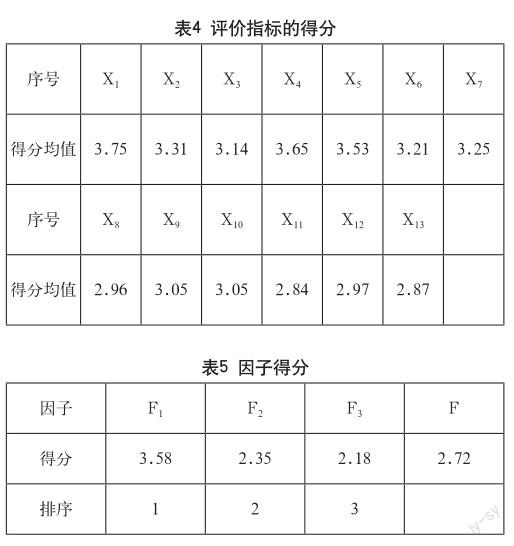

将基于正式调查数据所得的各个评价指标的分数,带入上述因子得分计算公式,从而获得各个因子的得分。然后,把每个因子的方差贡献率作为权数,对每个因子实施加权处理,加总后得到评价的综合得分。由此,可以计算得到各个指标、因子的得分和总得分,分别如表4和表5所示。

从表5可以看出,样本高校在校大学生创业活力的综合得分为2.72,低于中间值3,整体上处于“较低”的水平。在创业活力的3个维度中,创业意愿的得分(F1)排名第一,这表明在校大学生对自主创业有浓厚的兴趣,如果有机会,他们愿意从事创业活动;而创业实践的得分(F3)排在最后,这说明虽然目前无论是政府还是高校都在积极推动创业教育工作,但对在校大学生而言,首先,创业本身具有较高难度,因此并不是每个学生都能实施创业项目;其次,在校大学生以学习为主,学校开设创业教育类课程旨在更新他们的知识与理念;最后,学校开设的创业教育课程侧重于对学生进行理论灌输,缺乏相应的实践指导,加之教师队伍专业素质的欠缺,致使创业教育的实践指导价值较弱,因此对在校大学生实际创业行动的影响相对较小。

具体而言,从表4来看,创业意愿5个指标(X1~X5)的得分相对较高,其中X1的得分最高,X3得分最低,说明在校大学生创业兴趣浓厚,但是这也仅限于个人的主观意愿,其中可能因为学校创业师资配备不足,也可能是学生与老师接触的主动性不够,致使学生与老师在创业的相关问题上探讨较少;在创业教育4个指标(X6~X9)中,X8的得分最低,这说明学生对这类课程兴趣不大、参与度较低,还可能是因为虽然国家要求各高校均要开设创业教育课程,但是在实施过程中由于各学校的重视程度、师资配备、各专业人才培养方案有差异等原因,并不能保证每个学生每年都能够修得一门创业教育课程;创业实践4个指标(X10~X13)的得分普遍较低,说明虽然在校大学生对创业感兴趣,并表示有机会愿意从事创业活动,同时高校也为其提供了相应的创业教育课程及其相关服务,但是真正将创业落到实处,不管是参加创业大赛还是实施创业项目的学生还是较少的。

4 对策建议

上述评价分析结果表明,从总体来看,高校在校大学生的创业活力不太理想,亟需改善。对此,本研究重点针对创业教育和创业实践两个薄弱环节,提出以下两点对策建议。

(1)增强创业教育的效力。目前我国高校开设的创业教育课程种类较少,普及面不够广,创业教育师资力量也较弱。为此,作为高校,肩负着创业理论和知识普及的重要职责,应进一步推动创业教育课程进入教学主渠道。一是将创业教育课程纳入课程学分,确保所有学生接受创业理论知识学习;二是差异化开设创业教育课程,针对不同专业设置主干课程、辅修课程以及选修课程;三是实施课堂教学和网络教学同步,确保所有学生多渠道获得创业知识;四是实施创业精英教育,目前高校普遍成立了创新创业学院,对进入学院的学生开设全方位的创业教育课程;五是配齐配强创业教育师资,大力选聘一批企业型创业导师,为学生开设具有实战经验的课程,为开展创业实践的学生提供针对性的指导,增强创业教育的针对性和实效性。

(2)提升創业实践的成效。目前,我国高校创业实践的形式多以竞赛和孵化训练为主,实践指导和后续扶持服务还有待进一步改进。因此,一是要提升综合能力。大学生创业者应积极进行创业学习,向书本、社会、实践学习,大力提升创业者带领企业发展的能力素质,更好促进企业成长。二是畅通融资渠道。高校可以给予在校大学生创业者相应的创业基金支持,缓解大学生创业融资困难的问题。三是对接创业政策。高校进一步和政府对接,将创业资金、场地、信息等政策与大学生创业者有效对接,为创业者提供保姆式服务;四是加强创业指导。邀请社会创业成功人士与大学生创业者结对子,帮助大学生创业者把脉项目、寻找市场,切实解决大学生在创业过程中遇到的难题,提高大学生的创业成功率与创业绩效。

参考文献

[1] 教育部部长:全面深化高校创新创业教育改革[EB/OL].[2015-10-22] http://www.gov.cn/xinwen/2015-10/22/ content_2951654.htm.

[2] 教育部.教育部关于做好2016届全国普通高等学校毕业生就业创业工作的通知(教学〔2015〕12号)[Z].2015-12-11.

[3] 杜跃平,马元凯,王林雪,等.创业环境认知对创业态度和创业倾向影响的实证研究——基于西安若干高等学校大学生的调查数据[J].软科学,2016,30(8).

[4] 王鸿铭.科技创业孵化器对大学生创业绩效影响实证分析[J].科技进步与对策,2013,30(16).

[5] 肖潇,汪涛.国家自主创新示范区大学生创业政策评价研究[J].科学学研究,2015,33(10).

[6] 陈文娟.大学生创业动机影响因素——以江苏省高校大学生为例[J].中国科技论坛,2015(9).

[7] 佚名.上海大学生创业指数发布[J].科技创业,2007(11).

[8] 赵希彦,吴坡.提高高职院校在校大学生自主创业活力的对策研究[J].辽宁农业职业技术学院学报,2012,14(5).

[9] 张红艳.构建当代大学生活力体系的研究[J].科技创业家, 2012(13).

[10] 高建.中国城市创业观察报告[M].北京:清华大学出版社,2007.

[11] 郭元源,池仁勇,段姗.城市创业环境与创业活力分析——以部分城市为例[J].浙江工业大学学报(社会科学版),2007,6(4).

[12] 陈慧慧.家族企业网络、非正式学习与创业活力[J].中央财经大学学报,2016(8).

[13] 崔祥民,杨东涛,刘彩生.群际接触、角色认同与大学生创业意向关系研究[J].中国科技论坛,2016(9).

[14] 方卓,张秀娥.创业激情有助于提升大学生创业意愿吗?——基于六省大学生问卷调查的研究[J].外国经济与管理, 2016,38(7).

[15] Gorman G, Hanlon D, King W. Some research perspectives on entrepreneurship education, enterprise education and education for small business management: a ten-year literature review[J].International Small Business Journal,1997,15(3).

[16] 朱红,张优良.北京高校创业教育对本专科生创业意向的影响机制——基于学生参与视角的实证分析[J].清华大学教育研究,2014,35(6).

[17] 黄兆信,王志强.论高校创业教育与专业教育的融合[J].教育研究,2013(12).

[18] 张呈念,徐丹彤,谢志远.成果应用型创业实践:高校创业实践的新途径[J].教育发展研究,2014(11).

[19] 谭立章,钱津津.以创业实践为载体提高创业教育实效性研究[J].高等工程教育研究,2015(1).