国内外高校师生关系研究现状述评

2017-05-30王飞冯海英

王飞 冯海英

摘要:国外师生关系的研究侧重于师生关系量表、模式方面的实证研究,而自1987年至2016年,国内高校师生关系研究总体上逐步摆脱了师生主客体之辩的局限,研究视阈拓宽,呈现出跨学科、多视角之势;由静态描述走向动态形成分析;人的情感、意义、价值等人本性因素凸显,人文关怀意蕴萌发。但不足在于:国外实证研究难以應对我国教育发展不均衡的现状;国内研究侧重现象描述与宏观构建,对策提出停留于应然层面,可操作性不强。知往鉴今,在探析国内外研究现状的基础上,进一步深化高校师生关系研究具有重大现实意义:构建和谐社会的重要组成部分;提高人才培养质量的重要前提;改善高校师生关系的现实需要。

关键词:高校;师生关系;现状述评;现实意义

中图分类号:G456文献标识码:A文章编号:1674-7615(2017)04-0044-05

DOI:10.15958/j.cnki.jywhlt.2017.04.010

一、国外师生关系研究现状归纳分析

目前,国外学者关于师生关系的研究主要侧重于师生关系量表、师生关系模式等方面的实证研究。

(一)师生关系量表方面的研究

有价值的研究结论都要有赖于科学的研究工具。国外关于师生关系的实证分析聚焦在师生关系量表的研究制定上,师生关系量表的编制旨在能够相对准确的测量师生关系的真实状态。根据不同的研究目的,师生关系量表也各有不同。按照师生关系评定主体的不同可以将师生关系量表划分为教师评定师生关系量表和学生评定师生关系量表两类。前一类较为常用的是 STRS师生关系量表。该量表最早是Pianta(派尼特)于 1991 年编制,用于评测教师所感知的师生关系、师生间的互动以及教师眼中的学生对自己的态度[1]。该量表由冲突/愤怒、温暖/亲密、开放式交流、依赖和恼怒情绪五个分量表构成[2]。该量表在教师评测自己与学生的关系时最为适用。

另外,Wubbuels(瓦伯斯)等研究人员在临床心理学家Leary(利里)人格理论模型和测量工具的基础上发展出一个教师交互量表(QTI),并据此模型编制师生关系问卷[3]。Wubbuels等研究者经过大量测量,证明此问卷有较好的信度、效度,能有效地测量师生关系。

除了师生关系量表调查测量的方式之外,国外一些研究者也尝试采用观察法来观察师生交往行为和评定师生关系质量。如 Good 和 Brophy 于 1994 年设计的教师和学生交往的双向观察系统,该观察系统将师生交往划分为积极和消极的两种。观察是在课堂教学活动中进行,采用时间取样的方法,十分钟为一时间段,不论行为之初是始于教师还是学生,都按操作性定义记录所要求的行为[4]。

(二)师生关系模式方面的研究

国外学者从教育社会学的角度出发探讨教育活动中的师生关系,提出多种师生关系模式,并阐释师生关系的沟通类型、形成机制及对教学效果和师生交流的影响。在Leavitt.H.J(李威德)的小团体沟通模式里,他把师生沟通的形式分为圆圈式、链状式、Y字式、轮状式共四种[5]。研究发现,轮状式沟通模式最方便教师教学和提高教学效率,但是无法保证教师和全体学生的沟通、交流。另外一种是J.W.Getz1S&H.A.Thelen(盖哲尔与谢伦)的班级师生社会体系模式,该模式有三个特点:一是它强调每一个体基于生理因素而有独特的人格需求,但个人可以认可制度上的目标,将这些目标当作他自己的需要;二是它强调制度要合理,才易于被个人接受,也才有实施的可能性;三是个人在一种良好的氛围中具有强烈的归属感,因而,他愿意努力工作,一是为了实现集体目标,二是自己也能在工作中获得乐趣[6]。

此外,德国教学论专家 K.Schall(沙勒)与K.H. Schafer(舍费尔),于20世纪70年代提出了 “教学过程是一种交往过程”,教育者已注意把师生关系作为一种重要的教育资源来认识和开发[7]。这就是最早的交往教学理论的思想,交往教学流派侧重探讨师生关系,认为教学就是师生之间民主、平等的交往。

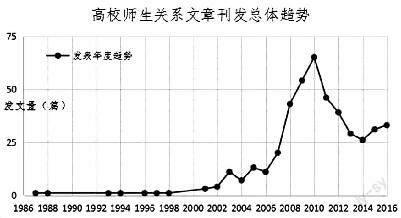

二、国内高校师生关系研究现状归纳分析本文在中国知网以(篇名=高校师生关系或者篇名=大学师生关系)(精确匹配)为检索条件进行检索,共检索出自1987年至2016年文献总数:442篇。单独以“高校师生关系”为篇名进行精确检索,截至2016年,共检索到341篇相关文献资料,其中优秀硕士学位论文28篇,再以“大学师生关系”为篇名进行检索,检索到文献资料结果共101条,其中优秀硕士论文5篇。如下图所示,自1987年开始发文篇数逐年缓慢增加,从2006年开始文章刊发量快速上升,在2010年达到顶峰之后开始下降,2014年再次呈现出发文量回升的趋势。由此可见,学者们对高校师生关系的研究重视程度越来越高,取得了比较丰富的成果,而某一阶段研究热潮的出现也反映出当时高校师生关系现实发展与变化的受关注度较高。因而,本文重点考察了2006年到2016年期间发表的高校师生关系相关文献资料230多篇。

总的来说,国内学者也经历了教师和学生到底“谁为中心”“谁为主客体”的长期争辩。师道尊严、“一日为师,终生为父”的文化传统一直影响着我国的教育教学,深刻地影响着师生关系的走向。很长一段时间里,教师处于权威地位,教学以“教师为中心”。随着学者对师生关系研究的深入,更多的人意识到师生关系对于教育教学的重要性,“学生主体说”、“师生双主体说”、“教师主导、学生主体说”先后出现,可谓仁智互见。随着教育观念的不断革新,师生关系的研究进一步深化,加之国内学者对师生谁为主客体问题的深刻反思,师生关系研究视阈拓宽,不再局限于主客体之辩,开始以全新的理念和视角审视师生关系,现象学、哲学解释学、交往理论和心理学中的合理教育思想不断涌入师生关系的研究当中,师生关系的研究超越了教育学单一的研究范畴,超越了师生谁主谁客问题的长久论辩,开始由静态描述走向动态形成分析。国内学者越来越注重师生关系本身促进人发展的教育价值,人文关怀的价值取向开始展现。如孙省的《立足人文关怀和谐师生关系》[8]。随着改革不断推进,师生关系的进一步研究也是教育理念革新的要求和时代的呼唤,师生关系的研究本身就是一种不断反思、超越的过程。本文梳理已有研究发现,目前随着人们对人才培养质量关注的逐渐升温,高校师生关系重要性日益凸显,对于高校师生关系的研究也呈现出跨学科、多视角之势。具体研究成果有以下几个方面。

(一)关于中外高校师生关系比较分析及借鉴的研究

主要侧重于比较分析中外不同文化背景下师生关系的差异,亦或是借鉴合理的经验对改善我国的师生关系现实问题进行诸多有益探索。其中,比较有代表性的有:中共中央党校文史部教授郭莲在中瑞师生关系比较研究中,以在瑞典留学的中国学生和/瑞典学生为调查对象,进行问卷调查。对问卷所进行的定量和定性分析所得出的结果证实了霍夫斯泰德(Hofstede)的理论在中瑞师生关系这一特定背景下的可信性与有效性[9]。中瑞学生一致认为中国的师生关系是不平等的,中国教师的地位比学生高很多,课堂交流是单向的、不平等的,而在瑞典师生关系平等,老师和学生是朋友关系。刘恩允在《基于导师制的英国大学师生关系模式与启示——以Heriot-Watt大学为例》一文中,论述了英国Heriot-Watt大学导师制的特点,借鉴其经验,并针对国内高校师生关系出现的问题,提出改革高校教师评价制度、改革课堂教学模式、改进教师管理方式、完善管理制度、建立师生沟通机制五项措施。此外,娄欣生、周艳球在对中英大学师生关系比较之后,借鉴英国导师制的经验,提出应该从观念、制度、教师素质、学生教育四个方面入手来改善我国的高校师生关系。

(二)关于高校师生关系模式构建的研究

主要是从最大发挥师生关系教育价值的目的出发,对高校师生关系的模式构建进行了探索。如,山西大学教育学院教授范红霞从有利于高校创新教育出发,构建了一种与之适应的高校师生关系模式——“同伴探索”,并从多方面加以論证其在创新教育中的有效性。姜耀辉在高校师生关系满意度现状调查的基础上,提出了“双核心—五因素”的师生关系模式。黄健华、陆钢等人从教育改革、网络推动和时代发展的要求出发,探讨构建了基于“4C”模式的高校师生关系。

(三)关于高校师生关系调查的研究

主要是通过问卷、访谈的形式了解师生关系的现实状况,在对师生关系现状进行分析的基础上,发现师生关系存在的问题并提出解决问题的途径。其中,研究较早的是唐清云、余国瑞于2002年对某高校本科生进行的调查研究,分析了当时大学师生关系的现状、产生问题的原因并提出解决问题的建议。杨艳于2009年对江西高校师生关系进行了调查、访谈,得出的结论是高校师生关系没有严重异化,但是也存在不和谐的因素在内。付慧娥采用屈智勇的《师生关系问卷》,对某高校学生进行问卷调查,统计发现不同专业、地域、年级、学业成绩的学生在师生关系的亲密性、支持性、冲突性、满意度等方面存在差异[10]。

(四)关于高校师生关系存在问题的研究

通过对近年来高校师生关系研究成果的梳理,高校师生关系存在的问题多种多样,主要表现为师生交流不畅、师生地位不平等、师生关系功利化、师生情感淡漠等问题。曹砚辉在《当前高校师生关系存在的问题》中认为,高校师生关系存在的问题主要有师生关系机械化、陌生化、功利化和自由化[11]。黄成忠在《浅析当前高校新型和谐师生关系的构建》一文中认为,高校师生关系不和谐的表现有师生相怨,互不信任;互不尊重,关系冷漠;功利突出,互有目的[12]。另有学者从人本理念出发审视现实中的高校师生关系,具有代表性的如,翟文艳、赵海琳在《“以人为本”视角下高校新型师生关系的构建》一文中指出,高校师生关系存在的问题主要有:一是教师和学生对各自的角色定位模糊;二是教师和学生传统的“师教生学”的地位失衡;三是师生关系的自主调节机制缺失。马圆圆在《试析复杂性思维背景下的高校新型师生关系》中认为,传统的高校师生关系简单低效具体表现为:一、角色的单一性。教师高高在上,是知识权威,而学生地位被动,师生缺少情感沟通;二、对话直线性。表现为师生对话交流只是教师问学生答。三、效果简单性。师生关系紧张,教学低效甚至是无效[13]。郑华萍、巩斐在《现代高校师生关系存在的问题及对策研究》一文中认为高校师生关系存在的问题主要有:教师绝对权威;知识传播是单向的;主客体二元对立[14]。

(五)关于高校师生关系存在问题的成因研究

造成高校师生关系不和谐的成因有很多,既有社会变革的原因,也有来自学校、教师、学生方面的原因。雷伟在《高校师生关系中的问题及其成因分析》认为,造成师生关系的问题的原因主要有学校外部环境、学校、教师和学生[15]。王春亚从教师、学生、社会环境三方面来阐释高校师生关系不和谐的成因。他认为,教师方面的原因有:功利心重,处事欠公平;工作负担过重,无暇顾及学生;师生关系定位错误。学生方面的原因有:个性差异大;对大学生活的不适应;功利主义的侵蚀。社会环境方面的原因主要是:大学扩招;信息网络的困扰;师生管理方式的不合理[16]。方跃平在《高校师生关系畸变的主要原因解析》中认为,造成高校师生关系畸变的原因主要包括七个方面: “师道尊严”的负面影响、市场关系的冲击、价值的迷茫、高校扩招、教育理念的陈旧、高教成本分担机制的实施、网络文化的影响以及实践的弊端[17]。

(六)关于构建高校新型师生关系对策的研究

如何构建新型师生关系,研究者们针对师生关系存在的问题及其成因提出了各自不同的解决策略。李锐青在《构建适应高等教育发展的新型师生关系》一文中认为解决师生关系不和谐的关键在于提升教师素质。教师要具备良好的师德、要成为终身学习的楷模和具有创新精神的人[18]。而另外一些学者认为,还应从多方面加以综合考察,才能有望解决问题。王新昊、宁禄乔在《高校新型师生关系的构建研究》中认为建立良好的师生关系要从四方面来入手,教研并重,提高教学热情;加强师生沟通交流;塑造、提升教师人格魅力;改革教育评价制度[19]。方跃平在《构建高校新型师生关系的基本途径》中认为,构建新型师生关系的四个基本途径是:更新教育观念,坚持教育民主;提升师生素质,践行道德规范;促进师生交流,倡导师生和谐;健全教育法制,规范师生行为[20]。此外,有些研究者借鉴了其他学科理论提出构建新型师生关系的思路和对策。如,张玉琴在《基于建构主义的高校新型师生关系》一文中认为:“建构主义视野下的平等、互动、对话的师生关系是构建21世纪高校新型师生关系的关键与核心。”[21]

三、国内外高校师生关系已有研究简评:成果与不足通过文献分析来看,国内外学者一直都关注着师生关系的发展,对师生关系的研究也取得了可喜的成果。其一,研究视角不断扩大,博采教育学、心理学、社会学以及建构主义等中的合理成分对师生关系加以独特的考察与分析,师生关系的内涵、意义得到不断延展与深化。其二,师生关系研究也由最初偏静态的现象描述转为动态的形成性分析,师生交往、师生交流、师生沟通、师生对话等越来越多地用来指代师生关系,师生关系的动态生成性更为明了。其三,师生关系中人的情感、意义、价值等人本性的因素受到越来越多的重视,人文关怀的意蕴得以萌发。

但是国内外已有的研究仍有不足之处。首先,国外对于师生关系的研究比较注重通过实证研究来构建师生关系模式,缺乏现代教育理论及其相关理论的支撑和指导,无法应对我国教育发展不均衡的现状。其次,国内对高校师生关系的研究侧重现象描述和宏观角度的理想建构,从人文关怀的视角出发去考察高校师生关系的研究尚且缺乏,缺少对师生关系问题产生背后的深层次、本质原因的挖掘,因而对策提出也停留在“应然”层面上,可操作性不强。

四、我国当前高校师生关系进一步深化研究的现实意义(一)是构建和谐社会的重要组成部分

十六届六中全会在《中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定》中,提出了构建社会主义和谐社会的重大任务。随着社会市场经济的发展,社会主义物质文明、精神文明建设不断强化,空前的社会变革在带来发展机遇的同时也带来了各种矛盾和问题,其中就业、教育、社会保障等问题尤为突出,解决好这些关系人民群众切身利益的突出问题对于和谐人际关系的形成、社会创造力的显著提升和社会管理体系的完善等等都有着重要的意义。胡锦涛同志指出:“我们所要建设的社会主义和谐社会,应该是民主法治、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序、人与自然和谐相处的社会。”[22]要构建社会主义和谐社会必须坚持以人为本的原则,把人的发展作为一切工作的出发点和落脚点,注重促进人的心理和谐,加强人文关怀和心理疏导。高校作为社会的重要组成部分,既是科技进步、文化传承的主要阵地又是人文涵养、精神文明、和谐文化的引领。因而,构建和谐高校是构建和谐社会主义社会的重要组成部分,而师生关系作为高校人际关系的主体对于高校人际关系的进一步和谐意义重大,对于和谐高校的构建有着举足轻重的作用。呼应构建和谐社会的时代主题以及和谐高校发展的要求,高校师生关系也应呈现一幅民主、平等、关怀、理解、融洽的动人图景。基于对当今时代发展脉搏的把握,构建一种适应社会发展、体现人文关怀、促进高校人际和谐发展的新型师生关系也是构建社会主义和谐社会的必然要求和重要组成要素。

(二)是提高人才培养质量的重要前提

通常认为,高校的基本功能是人才培养、科学研究、社会服务、文化传承。其中,人才培养是高校的根本任务,也是高校教育职能存在的终极旨归,这是毋庸置疑的。胡锦涛同志在以“全面提高高等教育质量”为主题的清华大学百年校庆讲话中指出:“全面提高高等教育质量,必须大力提升人才培养水平,高等教育的根本任务是人才培养”。人才培养质量关乎国家经济发展,是高校生存与发展的生命线。提高人才培养质量是现代教育的核心,是高校工作的中心任务,我们必须予以高度重视。师生关系伴随着教育的产生而产生,它的内涵随着时代的发展而不断与时俱进,是一个古老而又历久弥新的话题。师生关系一直为教育领域所关注,联合国教科文组织在1972年于《学会生存》一书中将师生关系比作教育大厦的基石,师生关系的重要性不言而喻。甚至有学者形象地指出:“师生关系对于教育质量、教学效益、學生成长的重要意义,丝毫不亚于空气对人的价值。”[23]高校师生关系对人才培养质量的影响并不像课程设置、教学安排、办学硬件等显在要素那样显而易见,但作为一种潜在的教育资源,其对人才培养质量的作用不容小觑。“师生关系的融洽有利于和谐教学氛围的营造,增强内聚力,减少摩擦……有如催化剂一般,对达成教学目标和提高教学质量起到不可替代的作用。”[24]师生关系决定着教学质量,对教师教学的主动性、积极性和创造性的调动和发挥以及对学生学业水平、学习动机和学习兴趣都有着巨大的影响。因为“课堂教学信息传递质量的高低与否,很大程度上取决于师生关系的默契程度,”[25]直接影响着课堂的教学质量。有研究表明,“师生情感关系既会对高校师生之间的课堂学习交流也会对师生课外学习交流产生最重要的、正向的影响作用。”[26]而师生关系紧张、不和谐往往伴随着“教师不乐教、学生不乐学”现象的产生,课堂教学氛围也必定是消极且死气沉沉,教学效果也会随之大打折扣。轻视师生关系在提高人才培养质量中的教育价值,使得师生关系中潜在的教育作用得不到有效发挥,其最终结果是高校在办学条件不断改善、投入不断加大的同时将仍然感到在人才培养质量提高上的困乏无力。高校师生关系发展走势如何将深刻地影响着人才培养质量的高低以及高校自身的生存与发展。

(三)是改善高校师生关系的现实需要

高校师生关系在慢慢异化,“要分”现象是最突出的一个表现。“要分数”已成了大学里的普遍现象。2013年8月中国青年报社会调查中心进行的一项调查显示,71.1%的受访者坦言自己上大学时,身边有过学生向老师要分的现象;41.1%的受访者感觉答应给学生加分的老师很多。“避免挂科,担心无法毕业”和“想多得点分,为评优、保研、出国铺路”是“要分”行为的主要原因。更加不容乐观的是,师生恶性事件时有发生,屡见报端。比较典型的事件如:先有2008年1月4日晚,中国政法大学教授与一名逃课欲离开的女生发生肢体冲突,并被踢伤。后有2008年10月28日晚,中国政法大学程春明遭大四学生付某砍成重伤,19日抢救无效死亡。凡此种种现象,都是对高校师生关系和谐发展的直接损害,也直接导致了高校教学质量滑坡和声誉受损,更为严重的可能会引发一系列相关的社会问题,对于高校师生关系的进一步深化研究成了现实之必须。

参考文献:

[1]Elizabeth W S, Robert C P. Teachers perceptions of their relationships with students: Effects of child age、gender and ethnicity of teachers and children[J]. School Psychology Quarterly,2001,16(2):125-141.

[2]Robert C P. Patterns of relationships between Children and Kindergarten Teachers[J]. Journal of School Psychology, 1994,32(1):15-31.

[3]闵容,罗嘉文.师生关系研究综述[J].教学研究,2006(1).

[4]桂世权,张姝.国外师生关系的研究现状及其启示[J].中华文化论坛,2008(S1):109-110.

[5]H.leavit, some Effect of certain Communication pattern on Group performance, in E.Macoohy, et.al.(eds), Readings in Social psychology (3rdedl)[M] N.Y.:Holt, 1958:546-583

[6]王旭东.国外师生关系研究[M].海口:海南出版社,2000:8 .

[7]李其龙.德国教学论流派[M],陕西:陕西人民教育出版社,1993:121-123.

[8]孙省.立足人文关怀 和谐师生关系[J].中国研究生,2010(6).

[9]郭莲.中瑞师生关系比较[J].比较教育研究,2002(1):37-42.

[10]付慧娥,鄧新洲.高校师生关系现状调查分析[J].中国健康心理学杂志,2011(4):451-453.

[11]曹砚辉.当前高校师生关系存在的问题[J].教育探索,2012(3):99.

[12]黄成忠,黄海霞.浅析当前高校新型和谐师生关系的构建[J].广东工业大学学报(社会科学版),2010(7):251.

[13]马圆圆.试析复杂性思维背景下的高校新型师生关系[J].通化师范学院学报,2012(7):39-41.

[14]郑华萍,巩斐.现代高校师生关系存在的问题及对策研究[J].前沿,2011(4):189.

[15]雷伟.高校师生关系中的问题及其成因分析[J].教育探索,2008(10):25-26.

[16]王春亚.当前形势下大学和谐师生关系的构建[J].当代教育理论与实践,2012(1):54-55.

[17]方跃平.高校师生关系畸变的主要原因解析[J].中国矿业大学学报(社会科学版),2007(3):78-82.

[18]李锐青.构建适应高等教育发展的新型师生关系[J].西南农业大学学报(社会科学版),2005(9):131-133.

[19]王新昊,宁禄乔.高校新型师生关系的构建研究[J].当代教育理论与实践,2012(10):50-51.

[20]方跃平,谢刚.构建高校新型师生关系的基本途径[J].煤炭高等教育,2010(1):43-45.

[21]张玉琴.基于建构主义的高校新型师生关系[J].运城学院学报,2006(6):65-67.

[22]王安顺.深刻认识构建社会主义和谐社会的重大意义[J].党政论坛,2005(4):1.

[23]翟葆奎.教育学文集:国际教育展望[M].人民教育出版社,1993:300.

[24]李国志.论高校师生关系及其对人才培养质量的影响[J].教育与职业,2010(35):30.

[25]朱红,文东茅,许锐.高校师生交流的生态学实证分析[J].教育学术月刊,2011(2):26.

[26]钟青.“要分数”异化大学师生关系 为何变得如此功利[N].陕西工人报,2013-10-24.