空肠营养与鼻胃营养对危重患者营养支持效果的评价

2017-05-18刘艳磊张志娟王玉玲

刘艳磊,王 静,张志娟,王玉玲

(首都医科大学附属北京潞河医院急救医学部重症医学科,北京 101149)

·论 著·

空肠营养与鼻胃营养对危重患者营养支持效果的评价

刘艳磊,王 静,张志娟,王玉玲

(首都医科大学附属北京潞河医院急救医学部重症医学科,北京 101149)

目的探讨2种营养管放置途径对危重症患者营养状态的影响。方法采用单中心、随机、双盲的对照研究,将入住重症医学科的158例患者随机分为空肠营养管组(试验组)和鼻胃营养管组(对照组)。试验组和对照组的营养素计算和给予方式相同,采取相同的体位。监测营养支持前、营养支持第1天及第7天患者体质量、血浆白蛋白及血红蛋白水平、血淋巴细胞计数,并记录胃内营养反流、经鼻营养管滑脱、腹泻、肺炎发生例数。结果2组患者体质量、血浆白蛋白和血红蛋白水平均呈第1天降低、第7天升高的趋势,试验组高于对照组,血淋巴细胞呈第1天升高、第7天降低的趋势,试验组低于对照组,组间、时点间、组间·时点间交互作用差异均有统计学意义(P<0.05)。试验组胃内营养反流、营养管滑脱、吸入性肺炎发生率低于对照组,腹泻发生率高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。结论经鼻空肠营养与鼻胃管营养均能改善危重患者营养状态,但经空肠给予营养明显优于鼻胃管营养,值得临床推广应用。

危重病;肠道营养;空肠;胃

营养支持是危重症患者的重要治疗手段,营养支持尤其是肠内营养的应用对疾病的早期恢复和改善预后有重要意义[1-4]。最近的一项荟萃分析显示,24 h内行肠内营养的患者病死率和肺炎发生率显著降低[5]。目前已经有多种商品化的肠内营养制剂应用于临床,主要有鼻胃营养管和鼻肠营养管2种途径。鼻胃营养管对一些患者(解剖结构改变、胃动力差、胃潴留等)有使用限制,近年来使用空肠营养管来规避前述途径的不良影响、改善患者临床营养状态的给予方式逐渐成熟,但此种方式也存在着放置过程较为复杂等问题[6],空肠给予营养物质是否优于传统的胃管途径,目前尚无明确定论。因此,比较2种营养管放置后改善患者的营养状态、不良反应发生情况,对指导临床决策有着重要意义。此类研究目前尚未见较大样本的报道。本研究就此进行了相应的临床分析,报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择2014年3月—2016年2月于我院重症医学科治疗且不能自主进食满足生理需要的患者158例。排除消化道出血和穿孔、急性胰腺炎、近期胃部手术、严重的内分泌功能障碍等情况。根据病情需要选择肠内营养剂型并计算所需热卡量,计算依据为25~40 kcal/kg,低热卡给予时期为疾病的急性阶段,通常于48 h后均给予40 kcal/kg。158例患者按入院时间顺序、连续、随机分为空肠营养管组(试验组)和鼻胃营养管组(对照组)。试验组80例,男性41例,女性39例;年龄24~87岁,平均(57.6±7.3)岁;脑血管病22例,颅脑外伤25例,重症肺炎和急性呼吸窘迫综合征27例,心肌梗死6例。对照组78例,男性45例,女性33例;年龄24~87岁,平均(60.1±8.5)岁;脑血管病20例,颅脑外伤28例,重症肺炎和急性呼吸窘迫综合征23例,心肌梗死7例。2组性别、年龄、病变原因差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法 试验组置管方法:首先将鼻空肠管经鼻置入到胃,通过自上腹部闻及气过水声来确定导管尖端位于胃腔。将空肠管留出约15 cm长冗余固定于患者颊部,让其由胃蠕动将空肠管带过幽门,6 h后摄腹部X线片,确定空肠管尖位置。越过十二指肠到达空肠段者为放置成功,未成功者需调整空肠营养管尖位置,并重复前述步骤。若仍未到达空肠,则借助胃镜将空肠营养管置入,并通过十二指肠。对照组置管方法:亦采用前述方法置入到胃部,通过自上腹部闻及气过水声来确定导管尖端位于胃腔。肠内营养供给采用ZNB-XY1型输液泵,营养制剂温度保持在37~40 ℃,床头控制在15~30 °,泵入速度30~50 mL/h起步,最大100~150 mL/h。对照组间隔4~6 h监测胃内容物1次,并冲洗营养管避免食物阻塞。

1.3 观察指标 监测营养支持前、营养支持第1天及第7天患者体质量、血浆白蛋白及血红蛋白水平、血淋巴细胞计数。并记录胃内营养反流、营养管滑脱、腹泻发生例数。并发肺炎者依据吸入性肺炎诊断标准进行评判:临床肺部感染评分>4分[7]。

1.4 统计学方法 应用SPSS 19.0统计软件进行数据分析。计量资料比较采用重复测量的方差分析;计数资料比较采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

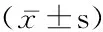

2组体质量、血浆白蛋白和血红蛋白水平均呈第1天降低、第7天升高的趋势,试验组高于对照组,血淋巴细胞呈第1天升高、第7天降低的趋势,试验组低于对照组,组间、时点间、组间·时点间交互作用差异均有统计学意义(P<0.05)。试验组胃内营养反流、营养管滑脱、吸入性肺炎发生率低于对照组,腹泻发生率高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1,2。

表1 2组体质量、血浆白蛋白、血红蛋白、血淋巴细胞比较

表2 2组不良反应比较 (例数,%)

3 讨 论

营养支持技术是20世纪危重症救治的一大进展,给予营养是否科学、恰如其分对危重患者的预后有着重要影响。肠内营养支持是近年发展起来的、符合人体生理代谢规律的一种治疗手段,它既可以满足机体的能量需求,还可以对胃肠道黏膜屏障起到保护作用,减少肠道菌群移位,且不受胃功能障碍的影响[8]。肠内营养的给予特点是向着营养支持方式转化,提供营养物质满足蛋白质、维生素、微量元素的需要而不必满足热量的需要,利用营养物质达到药物的效果,而不单是营养作用。应用生长因子增加营养物质的作用并预防性营养。由于多数危重症患者存在肠道功能障碍或损伤,不恰当的肠内营养支持常导致食物反流、误吸、肺部感染等,反而加重病情,因此根据患者的不同情况,选择一个合适的营养途径更显重要[9]。有研究表明,空肠喂养可减少胃潴留、反流、误吸,从而降低吸入性肺炎等并发症的发生率[10-11]。此外,空肠营养可提高肠内营养的效率和降低营养支持的时间。但是,常规实施空肠营养的困难主要在于营养管的放置和管路的维护[12]。目前,有许多不同的方法来放置空肠营养管,但尚无公认的标准方法[13]。就实际应用而言,X线及内镜下直视置入方法在临床上应用较多,这种途径存在的主要问题是费用较高、经常需要搬动患者、患者需要经受一定程度的辐射。80%患者是通过床旁盲置经鼻空肠管的,此种方法的优点是不需要专门的设备设施、避免过多的搬动患者。近年来,临床使用较多的空肠营养管为螺旋型鼻肠管。螺旋空肠营养管是一种聚氨酯管,长约145 cm,盲置于胃体部后,可随胃的蠕动到达幽门,进入十二指肠并进一步到达空肠。这种螺旋型空肠营养管对胃排空的影响要优于经鼻胃管,因此能够减少鼻胃营养管的一些不良反应[14]。

本研究结果表明,试验组胃内营养反流、营养管滑脱、吸入性肺炎发生率低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。与鼻胃管营养支持相比,空肠营养支持既可以舒缓胃部的负荷、有利于胃功能的调节和改善,又可以进行肠内营养。由此,对降低食物反流、误吸,防止吸入性肺炎的发生都有裨益,为对危重患者的恢复也创造了有利的条件。另一方面, 危重症患者由于肠道功能的障碍,一般都存在不同程度的营养素吸收不良,这种情况下虽然给予鼻胃途径的肠内营养支持,但仍会存在不同程度的吸收困难,进而导致患者体内营养物质合成不足、能量代谢进一步失衡等情况反复出现。近年来的医学发展使临床工作者认识到,尽管危重患者在急性期局部的肠道功能存在障碍,但空、回肠的吸收功能一般保留良好,营养物质吸收能力尚在,因此选择恰当的营养途径不仅可以更好地满足危重患者对能量的需求,也对降低营养障碍的发生率有所帮助。本研究结果显示,2组患者体质量、血浆白蛋白和血红蛋白水平均呈第1天降低、第7天升高的趋势,试验组高于对照组,血淋巴细胞呈第1天升高、第7天降低的趋势,试验组低于对照组。表明经空肠给予营养时,营养物质吸收相对较好,三大物质代谢和能量的配给良好,可以明显改善危重患者的基础指标。本研究试验组腹泻发生率高于对照组,原因考虑与渗透压相对较高的营养物质直接进入空、回肠有关,即导致肠道受到刺激,肠液分泌增加、蠕动加快。提示在进行空肠营养时,需对高渗透压的肠内营养液进行一定程度的稀释,尽量给予等渗方式;再有,也需注意某些肠内营养液中含有乳糖,一些患者存在不耐受反应(腹泻),因此如患者粪便中有较多凝块状物质时要加以注意,需甄选不含乳糖的营养液体;此外,还要注意是否存在营养液受污染、加温不够、泵入过快等情况,宜采取相应的措施予以纠正,可一定程度避免腹泻并发症。

空肠营养在物质代谢和营养吸收方面具有一定的优势。但也存在一些缺点,需每日核对空肠管的深度,避免滑脱。本研究脱出的1例患者约束欠佳导致其自行拔出。空肠营养管需定期更换,使用期间间隔4~6 h需使用30~50 mL温水冲洗管路,以避免堵塞。长期留置管路可对患者心理产生影响、加重患者心理负担,同时也导致鼻窦炎发病率升高及鼻咽、食管黏膜损伤等情况出现。所以,凡留置肠内营养管路超过2周者,均需定期对患者的胃肠功能状态进行评估,争取尽早经口自主进食,拔除管路,以降低并发症。

综上所述,空肠营养对危重患者疗效明显优于鼻胃管营养,值得临床推广应用。同时,经空肠途径给予营养时也要注意与渗透压和营养成分相关的腹泻及患者易产生心理障碍等缺点,在临床使用中应注意甄别,选择小肠功能保留较好、对营养物质依赖程度高、需较长时间依靠鼻饲获取营养物质的患者进行经鼻肠内营养的给予。

[1] 刘维群,陈学远,冯月娟,等.生态免疫肠内营养在慢性阻塞性肺疾病急性加重患者中的应用[J].医学研究杂志,2014,43(8):89-93.

[2] Joffe A,Anton N,Lequier L,et al. Nutritional support for critically ill children[J]. Cochrane Database Syst Rev,2016,(5):CD005144.

[3] Liu Y,Xue X. Systematic review of peri-operative nutritional support for patients undergoing hepatobiliary surgery[J]. Hepatobiliary Surg Nutr,2015,4(5):304-312.

[4] Korean Association for the Study of the Liver(KASL). KASL clinical practice guidelines:management of alcoholic liver disease[J]. Clin Mol Hepatol,2013,19(3):216-254.

[5] Doig GS,Heighes PT,Simpson F,et al. Early enteral nutrition,provided within 24 h of injury or intensive care unit admission,significantly reduces mortality in critically ill patients:a meta-analysis of randomised controlled trials[J]. Intensive Care Med,2009,35(12):2018-2027.

[6] McClave SA,Taylor BE,Martindale RG,et al. Guidelines for the provision and assessment of nutrition support therapy in the adult critically Ill patient:Society of Critical Care Medicine (SCCM) and American Society for Parenteral and Enteral Nutrition(A.S.P.E.N.)[J]. JPEN J Parenter Enteral Nutr,2016,40(2):159-211.

[7] 贝政平.各种类型肺炎诊断标准荟萃[J].临床荟萃,1991,6(1):35-37.

[8] Zhang Z,Xu X,Ding J,et al. Comparison of postpyloric tube feeding and gastric tube feeding in intensive care unit patients:a meta-analysis[J]. Nutr Clin Pract,2013,28(3):371-380.

[9] Alhazzani W,Almasoud A,Jaeschke R,et al. Small bowel feeding and risk of pneumonia in adult critically ill patients:a systematic review and meta-analysis of randomized trials[J]. Crit Care,2013,17(4):R127.

[10] Deane AM,Dhaliwal R,Day AG,et al. Comparisons between intragastric and small intestinal delivery of enteral nutrition in the critically ill:a systematic review and meta-analysis[J]. Crit Care,2013,17(3):R125.

[11] Bankhead R,Boullata J,Brantley S,et al. Enteral nutrition practice recommendations[J]. JPEN J Parenter Enteral Nutr,2009,33(2):122-167.

[12] Haslam D,Fang J. Enteral access for nutrition in the intensive care unit[J]. Curr Opin Clin Nutr Metab Care,2006,9(2):155-159.

[13] Lai CW,Barlow R,Barnes M,et al. Bedside placement of nasojejunal tubes:a randomised-controlled trial of spiral- vs straight-ended tubes[J]. Clin Nutr,2003,22(3):267-270.

[14] 郁慧杰,沈东锋,刘斌,等.危重症病人鼻空肠营养管放置的体会[J].肠外与肠内营养,2009,16(2):117,119.

(本文编辑:赵丽洁)

2017-02-17;

2017-03-10

刘艳磊(1981-),女,北京人,首都医科大学附属北京潞河医院护师,从事临床护理学研究。

R473

B

1007-3205(2017)05-0598-04

10.3969/j.issn.1007-3205.2017.05.024