城市现有公共交通适老化服务设计研究①

2017-03-18广东工业大学艺术与设计学院广东广州510090

甘 为 胡 飞(广东工业大学 艺术与设计学院,广东 广州 510090)

城市现有公共交通适老化服务设计研究①

甘 为 胡 飞②(广东工业大学 艺术与设计学院,广东 广州 510090)

老龄化社会不等于社会老化。本文基于城市移动活动分析法,通过对老龄用户的体验洞察和行为分析,构建出移动触点-出行情境的适老交通服务设计框架,提出了适老共享、助老专享的服务设计策略,延展出系列适老产品-信息-环境-服务设计提案,为以服务设计驱动老龄化研究创新提供设计学维度的思考和参考。

城市移动活动系统,适老化出行,用户体验,服务设计

老龄化困境的凸显促使我国在2012年掀起了老龄问题的研究热潮,这意味着改善居住、出行、就医等养老服务问题的整体应对将要求城市物质体系的匹配更新。而借助科技、设计、社会、政府等领域进行协同创新是破解老龄化社会连锁性问题的重要手段,也就成为目前设计创新的现实落点。本文借助设计学、社会学、服务科学、行为地理学等多个研究命题和研究方法,探索城市现有公共交通适老化设计策略及实现方法,为应对城市老龄化问题提供设计学维度的思考和参考。

一、老龄化交通出行服务的挑战

针对我国已有约2亿的老年人口,国务院不断出台加快发展养老服务业的政策,这意味着养老服务的整体应对将要求城市物质体系的匹配支持。按照《中华人民共和国老年人权益保障法》及国际通用标准,老人60-64岁为健康活跃期,65-74岁为自理自立期,75-84岁为行为缓慢期,85岁为关怀照顾期,其中具有独立行为能力的老人比例大。欧美国家一直倡导老人“独立生活运动”,关注老人“移动的尊严”。我国城市低龄老人与二战后婴儿潮世代(1945-1964)同步进入退休年代,具备如健康长寿、终身学习能力、消费能力、对生活品质的要求、对信息、电子设备接受能力等方面的特质,这种转变使得我们需要重新思考“以高龄者为中心”的设计。

与此同时,我国老龄化议题多以“老有所医”、“老有所养”、“老有所为”等为关注重点,“老有所行”在老龄化研究中还鲜为人知。由于对自身健康的关注和休闲时间的充裕,老年人出行需求旺盛、出行频率高。就积极老龄化而言,交通出行服务客观成为城市老年人获取社会资源、参与社会生活的基本渠道。但老人在高峰时段免费乘车却屡屡遭到冷遇,身体机能好的老人使用电动摩托解决点到点的短途出行,却也面临相关部委不予法律认同的尴尬境地,中国老龄化交通服务体系依然缺乏顶层设计。

针对上述挑战,欧美国家的“通用设计”、“包容性设计”、“设计为人人”等设计理念在公共设施与社区场所、居住与日常用品等设计实践和设计标准之中广泛运用,奠定了适老化研究的理论基石。近年来,在HCI International国际会议上提出,以“科技+人文”的设计理念推进积极老龄化研究,在其出版的老龄化信息技术系列(Human Aspects of IT for the Aged Population),针对《日常生活设计》(Design for Everyday Life,2015)、《老龄化设计》(Design for Aging,2015)、《积极健康的老龄化》(Healthy and Active Aging,2016)中,探索针对老年人开发的辅助环境、适老化信息技术与产品使用、老年人的人机交互设计与评价等设计策略和技术方法。在我国,社会学是最早关注老龄化研究的学科,此外,在城市规划学、经济学、地理学等领域也有丰富的老龄化研究成果。在设计学领域,适老化设计多见于助行产品、健康管理产品、居家卫浴产品、照护服务等设计实践,尚缺乏理念思辨与系统集成的设计研究。

总体来看,关于老人生活、出行、游憩交叉相关的成果均有其关注重点与研究盲区,且以设计驱动跨学科研究鲜有参照案例。因此,如何以设计思维博取众学科之长,如何在现有交通服务的基础上匹配老年人的出行需求,如何以通用设计、无障碍设计、服务系统设计以及人机工程学为理论基础,以低投入改进现有交通辅助设施是值得研究的命题,也是关乎可持续生活方式与适老化设计、交通工具与交通服务系统整合创新的现实课题。

二、服务设计驱动的适老出行创新

在交通领域进行变革创新时,产业界更加关心交通工具的供给、道路的供给、辅助环境建设等“以交通设施建设为中心”物质要素的可行性和有效性。然而,城市日常生活的研究强调深层的社会制度与文化结构对于日常活动的作用。在城市移动活动分析法中,出行行为被看做家庭中的个人为了满足特定需求而派生的活动,这种活动和出行的时间、地点、用户之间是相互关联的,同时又是发生在时空和有限资源制约下的服务情境之中。如果将空间、时间不断位移中交通工具、交通环境、辅助设施、交通信息以及不同的服务对象、服务提供者、服务运营者共置于交通服务系统的宏观语境之下时,其范式转变为出行活动模式下的“以服务组织和体验为中心”。

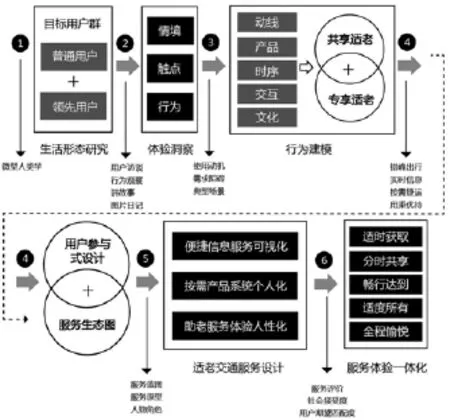

基于Forrester的系统动力学的因果循环机制观点[5]来理解服务系统中用户行为与时间、地点、产品、信息、环境、人员、情感体验等协同运作的组织结构时,既能重构现有的服务系统,又能发展全新的服务内容。图1展开各种交通资源、物质环境、不同利益相关者在服务系统中的框架。其服务关系是建立在:①服务对象(老人、协同出行的亲人)、②运营方(地面交通、轨道交通、快速交通、交通服务者、志愿者、社区工作人员、办理老年卡工作人员)、③监管方(政府、公共服务部门、交通运输企业)、④生产方(交通工具及交通设施的投资者、设计师、制造者)之中。

针对上述研究的论述,适老化交通服务设计除了关注老龄用户的认知规律和生理限制,还应考虑出行活动在分散的移动空间上的城市活动体系与交通工具、辅助设施与交通服务的转换衔接以及服务系统在共享、专享交通设施上的功能构成。因此,从服务设计的角度看,适老出行将在交通设施的无障碍通行(坡道、台阶、电梯、扶手等)与休憩设施系统、信息无障碍的导向标识系统与实时交通信息、助老惠老的错峰出行与指引提醒服务、交通工具与乘车环境之中进行组织创新,以期构建整体的服务体验,其研究框架与研究方法见图2。

依据出行顺序,适老化交通服务设计主要包括五个阶段的设计目标和对应的设计建议:①适时获取:构建适老化交通出行信息交流,设计手机APP获取适时适地交通信息,基于地理位置推送出行建议。②分时共享:共享老年出行用品,提供助行器分享、老花镜、拐杖、放大镜等辅助生活器具。③畅行到达:配置专享优待服务,针对安全岛、隔离带、换乘、站内、出站等不同移动等级出行环境和无障碍设施改造。④适度所有:开发老人迫切需求的个人出行产品,并可在社区推行按需使用租赁服务。⑤全程愉悦:构建基于老人体验出行的产品-信息-环境-服务系统。

图1 研究框架与方法

三、城市老人日常出行需求及其体验洞察

老龄人口年龄段跨度长,生活方式、文化背景、经济收入差异大,对于老龄用户的研究不仅要关注其因生理变化和身体机能衰减带来的共性问题,而且也不能忽视行动能力与其所处的文化语境密切关系。本文基于连续时空的活动研究视角,通过情境探查(Context Inquiry)、出行日志(Photo-Diary)、影随(Camera-Tracing)、互动访谈、参与式现场观察等方式进行用户研究,分析老人用户“走乘转驾”出行方式和行为偏好,观察和捕捉服务情境中人与物、人与人的各种可视、可识、可达的触点、互动环境中交互组件和肢体行为,以建立老龄用户出行链与行为流。

运用社会学中扎根理论,对行为过程、使用动机及典型场景下的人、环境、物的组织关联群组的数据单元进行定性编码:①动线(Flows):空间维度的位置移动流线;②产品(Artifact):物品设施的功能、使用;③序列(Sequence):时间维度的行为发生步骤;④互动(Interaction):沟通的对象、方式、内容;⑤文化(Culture):文化传承下的行为习惯、生活形态、情感期许。美国社会心理学家Kelley的三维归因理论认为,行为的归结因素总是涉及三个方面:客观刺激物、行动者、所处关系或情境[8],依据这三个范畴,其用户、设计、情境间的逻辑关系见图3。

四、适老交通服务设计提案

图3 交通服务系统中用户、设计、情境间的逻辑关系

1.高峰出行——城市老人地铁交通错峰服务体验设计

针对高峰时段人流集中、服务老人的交通资源经常性的被占用,提出老人错峰出行服务设计,保障老人安全舒适出行。设计要素包括:①高峰分流通道:活用色彩、空间构成、五感等手段设置简捷的老人专用慢行通道。②导向系统:强化感官刺激,在地面、墙面设计环境图形及易读性的标识信息。③设施内饰:对老人专用车厢、专座、通道闸机、专用电梯、等候座椅进行系统再设计,改造座椅、扶手、自动屏蔽门,增加软垫、靠手、活动踏板、大屏幕车况信息提醒。④错峰优待服务:利用经济性价格杠杆的原则,设置沿线附近的文体活动、采买购物、医疗保健错峰优待时间,引导老年人避开早高峰出行。

2.实时信息——城市老人出行交通信息服务设计

出行涉及出行目的、交通方式、出行路径选择、出行时间选择,这些信息很有可能在出行途中发生动态变化,因此要实现畅行到达的目的需要交通信息服务的支持。结合老人的视觉需求和认知机制,以可穿戴设备、手机APP、老年一卡通为载体,进行多途径、全过程的实时出行信息服务设计,设计要素包括:①出行前信息服务:路线规划,提供少换乘、用时短、少步行三种方式,提供最佳交通方式推荐和最佳交通路径信息、适合的出行时间规划、出行目的及目的地关联信息。②电子车票:匹配老年卡,可设计为手环、贴纸等形式,方便进出。③车辆信息:提示到站时间、车上拥挤情况。④站内导航:指引老人乘坐电梯、车厢位置。⑤换乘提醒:提供换乘信息,提供路线更改或错误。⑥到站提醒:语音震动提醒,提示出站口信息位置。⑦健康预警:可预设GPS位置发送家属和医护远程协助。

3.按需换乘——城市老人社区交通接驳系统设计

为解决“第一公里和最后一公里”人、车、路的衔接问题,在以社区为单元,提出城市补充交通的社区公共交通服务系统设计,设计要素包括:①提供门到门的公交服务:小型社区,以步行慢行通道设计和共享电动车为主,大规模社区则以小型公交车辆为主。②基于社区-公共交通网点-老人生活服务场所进行布点,自行车可以用老人卡进行计时租赁。③基于老人站立、握持、乘坐姿态等,对等候区休憩座椅、站台上下车台阶进行无障碍设计。④与手机结合,具备可查询站点分布、发车时间等功能。

4.个性出行——城市老人个人代步工具设计

根据我国电动车国家标准要求,时速20公里以上的电动自行车将纳入机动车范畴,以此为参考,老年代步工具速度应低于20km/h。根据城市道路交通规划设计规范,混有其它非机动车单向行驶道路最小宽度为4.5m,因此老人个人代步工具的宽度以不超过1.5 m为宜。这些标准在车身造型上、使用环境上限定了老人的个人代步工具为小巧、舒适和低速。设计要素包括:①三轮前后两座的小型化、电动、网络连通的代步低速电动车。②基于老人骑乘姿态、生理表征等人体工程学在上下车、驾驶室布局、仪表盘操作和显示进行设计。③导航功能,包括目的地导航、停车点导航和能源消耗指示,力求具备自动刹车、自动纠偏与避撞功能。④考虑到健康情况,增加应急装置和远程协助的功能,如急救呼叫器和视频监控器,子女能在远端观察到车内的驾驶状态,甚至在某些特定情况下干预、操作。⑤遗失物品检测、报警提醒功能、储物功能。

五、结论

本文基于活动分析法和实地调查、用户一日追踪、优化更新设计技术,展开具有操作性的设计实验,提出了以“共享适老”、“专享助老”的适老交通服务设计策略,构建了“移动触点-出行情境”多层次、多途径、全过程的产品-信息-环境-服务系统,从而转变了由分散的服务设施向整体的交通服务组织,由单点的个人行为向社会文化背后的行为模式的设计范式。虽然上文所提出的四个适老交通服务设计提案还远远概括不了交通服务系统的全部解决方案,以及进一步细化的亚文化老年群体差异所产生的不同设计需求,但这也为下一步适老设计的应用和研究成果提供了新的创新机遇。

(责任编辑:杨身源)

J524

A

1008-9675(2017)01-0199-03

2016-11-20

甘 为(1983-),女,湖南长沙人,广东工业大学艺术与设计学院讲师,研究方向:产品与服务系统设计。

胡 飞(1977-),男,湖北武汉人,广东工业大学艺术与设计学院教授,副院长,研究方向:用户研究与集成创新方法。

国家社会科学基金艺术学项目《我国城市医养融合社区居家养老服务体验设计研究》(15BG88);文化部文化艺术项目《互联网+时代的社交设计及衍生服务创新》(16DG63)。

②胡飞系本文通讯作者。