“大逆不道”还是“逆不道”

2017-02-04陈迪

陈迪

提 要:传统观点认为汉代王杖简册中记载的“逆不道”即“大逆不道”罪省称,但是汉代“逆不道”罪应是独立存在的罪名,并不同于“大逆不道”罪。从刑罚适用角度看,汉代“大逆不道”主犯受腰斩刑,同时亲族因连坐被判处死刑,不因身份不同而存在减刑的可能。而王杖简册中的侵犯王杖老人的罪犯以“逆不道”罪论处,主犯被处弃市刑,不连坐亲族。

关键词:王杖简册;大逆不道 ;逆不道;量刑

DOI: 10.16758/j.cnki.1004-9371.2017.01.009

“大逆不道”罪是汉代一个较为常见的罪名,对其性质和内涵许多学者进行过考辩和研究。但出土汉代王杖简册中所见的“逆不道”罪一直以来被人们所忽视,或认为其是汉代“大逆不道”罪的省称,因此当发现王杖简册中侵犯王杖老人案件的罪犯被判处“弃市”刑时,在量刑上产生了难以理解的矛盾之处。通过重新梳理传世文献和王杖简册的记载,就可辨明“逆不道”是独立于“大逆不道”罪的一个罪名,王杖简册记载的看似矛盾的量刑问题也就迎刃而解了。

一、问题的提出

汉代王杖简册是秦汉法律史领域的重要研究材料之一,从上世纪五十年代末首次发掘以来,大致有三批王杖相关简册,分别是武威磨咀子18号汉墓出土的十枚汉简(以下称“王杖十简”);11984年通过文物征集所获得的26枚汉简(以下称“王杖诏令册”)2以及武威汉滩坡汉墓断简,3本文主要围绕“王杖十简”和“王杖诏令册”展开讨论。“王杖十简”和“王杖诏令册”中关于侵害被授予王杖老人行为的定罪共有四处,分别为:

A:制诏丞相、御史:高皇帝以来,至本二年,胜(朕)甚哀老小。高年受王杖,上有鸠,使百姓望见之,比于节。有敢妄骂詈殴之者,比逆不道。1

B:制诏御史曰:年七十受王杖者,比六百石。入官廷不趋,犯罪耐以上,毋二尺告劾,有敢征召侵辱者,比大逆不道。建始二年九月甲辰下。2

C:高皇帝以来,至本始二年,朕甚哀怜耆老。高年赐王杖,上有鸠,使百姓望见之比于节。吏民有敢骂殴詈辱者,逆不道。3

D:制诏御史:年七十以上杖王杖,比六百石,入官府不趋;吏民有敢殴辱者,逆不道,弃市。令在兰台第卌三。4

以上A与B来自“王杖十简”,C与D来自“王杖诏令册”,从文书格式与用词可以确定当为汉代皇帝的诏令,主要内容都是一致的,涉及汉代老人受王杖的年龄限制、受杖之后的政治优待和特权以及侵害王杖老人的法律后果。

虽然以上诏令记载中“妄骂詈殴”、“征召侵辱”、“骂殴詈辱”和“殴辱”等具体用语存在细微的差别,但描述的行为性质是一致的,即侵犯王杖老人人格与人身的严重犯罪行为。按照诏令的规定,裁判官必须按照汉律中“逆不道”、“大逆不道”罪定罪量刑,而不适用汉律中一般人身伤害的条文。

如果阅读以上诏令内容,就会产生一个疑问:即简文中“大逆不道”(B的记载)与“逆不道”(A、C、D的记载)关系如何?两者是相同还是存在差异?如果不同,那为什么简文中会针对同一个犯罪行为规定了两个不同的罪名?

就以上的问题,既往研究一般地理解,均是将“逆不道”视作“大逆不道”,即认为此处的“逆不道”是“大逆不道”的省称。5这样初看似乎可以相对简单地解决这一罪名记述不同的问题,但是,如果考察汉代“大逆不道”罪的性质、刑罚适用与具体案例,就会发现传统的理解在侵害王杖老人犯罪行为的具体适用时存在进一步商榷的空间。

二、“大逆不道”的量刑与适用

汉朝的“大逆不道”(又称“大逆无道”、“大逆毋道”或“恶逆不道”)是当时最严重的一种犯罪行为,在史籍中比较常见。“大逆不道”当属于犯罪种类,属于严重侵犯皇权与政权的一类犯罪的统称。6而对于“大逆不道”的内容,沈家本、布目潮渢以及大庭脩等诸多学者做过详细考述。7

典籍所载“大逆不道”案例甚多,《汉书·晁错传》中记载的晁错被群臣举劾的奏文中称晁错“不称陛下德信,欲疏群臣百姓,又欲以城邑予吴,亡臣子礼,大逆无道。错当要斩,父母妻子同产无少长皆弃市。臣请论如法”,1从“论如法”一词的论述可以确知“大逆不道”法定刑,而最终的量刑当为依据汉律正文而定。又据《汉书·景帝纪》“三年冬十二月”(前155年)条引如淳注:“律:大逆不道,父母妻子同产皆弃市。”2《汉书·孔光传》:“大逆无道,父母妻子同产无少长皆弃市,欲惩后犯法者也。”3说明汉代的“大逆不道罪”主犯被执行腰斩刑,而亲族则因缘坐而适用弃市刑,主犯之父母妻子同产无少长皆弃市刑。4

汉律中的“大逆不道”罪主犯无论高官显爵,均不能减罪或免罪,《汉书·刘屈氂传》记载:“有司奏请案验,罪至大逆不道。有诏载屈氂厨车以徇,要斩东市。”5刘屈氂既有丞相之尊,又封澎侯,且为中山靖王之子,然而仍因犯大逆不道罪而被判处腰斩。可见“大逆不道”罪的主犯没有因身份上而享有的司法特权,均依律被判死刑。

与此同时,“大逆不道”罪被缘坐的亲族也并没有以爵减免刑罚的司法特权,《高祖功臣侯者表》记载:“建元二年,侯广德元年。元光五年,广德坐妻精大逆罪,颇连广德,弃市,国除。”6开国功臣之一的广德因被其妻“大逆不道”罪牵连而被判处弃市,符合大逆不道罪族刑弃市的规定,且并没有以爵减罪或免罪的特权。

襄平侯子恢说谋反案更具有典型性,景帝三年(前154年)冬十二月,诏曰:“襄平侯嘉子恢说不孝,谋反,欲以杀嘉,大逆无道。其赦嘉为襄平侯,及妻子当坐者复故爵。论恢说及妻子如法。”7景帝三年襄平侯之子恢说谋反同时,又犯有不孝的罪行。谋反,当属“大逆不道”罪,其妻子按律处罚,但其父襄平侯嘉及其妻、子却被汉景帝赦免并恢复了爵位,似乎这明显不符合上述提到的汉律规定。

对此,颜师古的解释是:“恢说有私怨于其父,而自谋反,欲令其父坐死也。”即恢说犯大逆不道罪,以此让其父因连坐而被判处弃市。晋灼则认为:“恢说言嘉知道反情,实不知也。”8沈钦韩赞同晋灼并进一步解说:“恢说谋反发觉,复扳父为知情,故云不孝。”并认为颜注所谓“怨父而谋反欲令连坐”的做法不合人情。9然晋、沈观点有误,首先“汉律大逆之罪,诛及三族,而不论知情与否”,再次“沈谓怨父谋反,不合人情,然而扳父知情”也非符合人情之举动。10另外,汉书原文“不孝”与“谋反”的先后顺序也暗示了恢说不孝的动机为先,而后行谋反之事。

所以颜注较为贴合实情,正是基于这一特殊原因,汉景帝特地下诏赦免并恢复了襄平侯的爵位。这一案例反而从侧面验证了“大逆不道”罪主犯的亲族没有以爵减免因“大逆不道”罪连坐刑罚的司法特权,即“大逆不道”罪的刑罚不适用爵减或爵免。

三、王杖简册中的刑罚适用

在考察汉代“大逆不道”主犯与被缘坐亲族的刑罚适用之后,回顾王杖简册中相关的诏令与案例记载,却会发现传统观点与王杖简册中刑罚适用出现了内容上的矛盾与龃龉之处:

(1)河平元年,汝南西陵县昌里先年七十,受王杖,部游徼吴赏使从者殴击先,用诧(诉)地大守上谳。廷尉报:罪名明白,赏当弃市。1

(2)汝南大守谳廷尉,吏有殴辱受王杖主者,罪名明白。制曰:谳何,应论弃市。2

(3)云阳白水亭长张熬,坐殴抴受王杖主,使治道,男子王汤告之,即弃市。3

(4)汝南郡男子王安世,坐桀黠、击鸠杖主,折伤其杖,弃市。4

(5)南郡亭长司马护,坐擅召鸠杖主,击留,弃市。5

(6)长安东乡啬夫田宣,坐毄鸠杖主,男子金里告之,弃市。6

(7)陇西男子张汤,坐桀黠、殴击鸠杖主,折伤其杖,弃市。7

以上七例案例中,案例(1)来自于“王杖十简”的记载,而案例(2)—(7)来自王杖诏令册的记载。可以确定具体违法行为有“使从者殴击”、“殴辱”、“殴抴”、“桀黠、击鸠”、“毄”、“擅召、击留”受杖老人,共同特征就是均属于诏令中规定的侵犯授杖老人的犯罪行为,犯罪者身份涉及吏与民。但无一例外,最终受到制裁的刑罚均是弃市刑。

但是按照前述诏令的规定,这些案例当如以“大逆不道”罪来论处,最终都应被判处腰斩刑,而不是低一等的弃市刑。冨谷至先生仅就案例(1)提出了解决意见,认为此案的特殊之处在于罪犯吴赏不是直接下手加害“先”的人,而是教唆犯。在西汉后期,教唆犯与实施犯罪者量刑相等的汉律原则随着时代推移发生了动摇,它的执行已不一定那么严格,对教唆犯的定罪还出现了比正犯减一等量刑处断的判例。故在上谳之后,廷尉的判决是减刑一等。8

特别需要指出,诏令D中已经明确规定了“弃市”的量刑结果,与汉代“大逆不道”罪主犯处“腰斩”刑的量刑相差了一个等级。

基于以上的讨论和分析,有必要重新梳理“大逆不道”与“逆不道”两者的关系。本文的看法是,“大逆不道”与“逆不道”是两个不同的罪名,其中王杖简册中记载的“逆不道”罪的刑罚是弃市刑。

四、“逆不道”的存在与适用

以下拟从三个角度尝试论述“逆不道”罪的存在。

首先,考察“逆不道”罪在典籍中不多的记载,就可明确认识到“逆不道”罪与“大逆不道”罪的不同,《汉书》中记载路博德在太初元年(前104年)“坐见知子犯逆不道罪,免。”9路博德之子所犯“逆不道”罪绝非“大逆不道”罪。因为按照上述讨论的“大逆不道”罪刑罚的适用来看,路博德无论知不知情,均会因缘坐而被判处弃市刑。而此处路博德爵位被免的原因是对其子犯逆不道罪之事知情而未告发或检举。并不是因为缘坐“逆不道”罪而被处罚。可见“逆不道”罪并不适用族刑,根据《史记·卫将军骠骑列传》的记载,失爵之后的路博德还以强弩都尉的官职屯戍居延,最后死于任上。10因此,此处“逆不道”罪应该是独立“大逆不道”罪而存在的另一种罪名。

其次,“大”字在类似罪名中并不是一个可有可无的形容词,而是确定独立罪名的重要依据之一。

大庭脩先生认为汉律中的“大逆”含义与《唐律疏议》“谋大逆”条相同:此条之人,干纪犯顺,违道悖德,逆莫大焉,故曰大逆。大逆就是汉代“逆”行为中最严重者。1即“大逆不道”是“逆不道”行为中最严重的情节,因此,从量刑角度而言,两者也是存在递进关系的,即“大逆不道”适用的刑罚重于“逆不道”。

类似关系的相关罪名也存在于汉律之中,如“大不敬”与“不敬”,“矫制大害”与“矫制害”。

“大不敬”与“不敬”。沈家本先生认为:“大不敬、不敬与不道,罪分等差,每一事而引二律,其无正法,与不道同……(师)丹以大不敬策免,咸、钦以不敬贬秩二等,此又大不敬与不敬轻重之差。”2

沈家本先生一方面指出“不敬”与“大不敬”是两个不同罪名,引《汉书·师丹传》记载证明“不敬”罪的刑罚轻于“大不敬”罪。另一方面,则似乎暗示在汉代大概没有适用于“不敬”、“大不敬”之罪的定则。3但是通过对“大不敬”、“不敬”的简单考察,大致可以确定两者当属于不同的罪名,其构成因素与刑罚也有不同之处。

薛宣之子薛况使人伤人案中,御史中丞等人奏文所记载的判决意见中提到“君畜产且犹敬之。《春秋》之义,意恶功遂,不免于诛,上浸之源不可长也。况首为恶,明手伤,功意俱恶,皆大不敬。明当以重论,及况皆弃市。”4与此相对比的是《申屠嘉传》中的记载:“(邓)通至丞相府,免冠,徒跣,顿首谢嘉。(申屠)嘉坐自如,责曰,‘夫朝廷者,高皇帝之朝廷也,通小臣,戏殿上,大不敬,当斩。史今行斩之。通顿首,首尽出血,不解。”5

以上涉及“大不敬”的例子中,薛况指使他人在宫门外殴击大臣,是对皇帝尊严的亵渎,御史中丞等官员引《春秋》经义劾薛况为“大不敬”,认为应当与被指使者杨明一同判决弃市。而申屠嘉斥责邓通缺乏大臣礼节,交通小臣,戏弄朝堂,“大不敬”,以此要诛邓通。申屠嘉“为人廉直”,作为丞相,必不敢信口开河,“大不敬,当斩”一语是其欲杀宠臣邓通的理由,当有所依,故“大不敬”罪被判处死刑有法可依。

汉律中“不敬”的例子则有:

大将军凤风御史中丞劾奏野王赐告养病而私自便,持虎符出界归家,奉诏不敬。杜钦时在大将军莫府……为野王言曰:“……又二千石病赐告得归有故事,不得去郡亡著令……今释令与故事而假不敬之法,甚违阙疑从去之意……”凤不听,竟免野王。郡国二千石病赐告不得归家,自此始。6

以上来自《汉书·冯野王传》的记载,时任琅琊太守的冯野王因病离郡回家养病,携带虎符出郡。大将军王凤指示御史中丞奏劾冯野王“奉诏不敬”,杜钦则辩护道太守生病赐告就医有故事,且并无禁止离郡的令文。认为这一告劾行为并没有令文的支持也不遵从故事,乃是假借不敬之法的行为,违背阙疑从无的原则。冯野王被免之后,开始有郡国二千石有病赐告不得归家的惯例。

从杜钦的辩护来看,当时应该存有一定的“不敬”罪的条款,但“不敬”罪当中应并不包括郡守因病离郡出境的情节。张斐《注律表》云:“亏礼废节谓之不敬。”在律文中不可能预先将所有不敬的情况设定清楚。但从冯野王所谓的“奉诏不敬”行为来看,仅仅指因养病归家而携带虎符出郡的行为,轻于薛况、杨明侵犯皇帝尊严;邓通无大臣威仪、轻慢朝堂的犯罪情节,而从具体惩罚来看,免官也远远轻于死刑。

另有“矫诏大害”与“矫诏害”,关于“矫诏”的刑罚适用,汉律中规定因结果不同而产生不同的适用结果,而且刑罚的差异较大,《汉书·景武昭宣元成功臣表》记载:“(浩侯王恢)正月甲申封。一月,坐使酒泉矫制害,当死,赎罪,免。如淳曰,‘律,矫诏大害,要斩。有矫诏害,矫诏不害。”1《汉书·窦婴传》又见:“乃劾婴矫先帝诏害,罪当弃市。郑氏曰,‘矫诏有害不害也。”2另外出土的《二年律令·贼律》可发现汉律规定的实例:“挢(矫)制,害者,弃市;不害,罚金四两。”3

综合上述记载与如淳所引汉律,形成了“矫诏”的三级罪名:矫诏大害—腰斩;矫诏害—弃市;矫诏不害—罚金四两。4“矫诏大害”与“矫诏害”当属两个独立的罪名。

秦汉律中以“大”、“小”等形容词加以区别过错与罪名的严重程度的情形较为常见,除了以上的“大不敬”与“不敬”、“矫诏大害”与“矫诏害”以外,还有“大误”与“小误”;“犯令”与“小犯令”等特定用语:

(1)计脱实及出实多于律程,及不当出而出之,直其价……户、马牛一以上为大误。5

(2)可(何)如为“大误”?人户、马牛及者(诸)货材(财)直过六百六十钱为“大误”,其它为小。6

(3)可(何)如为“犯令”、“法(废)令”?律所谓者,令曰勿为,而为之,是谓“犯令”;令曰为之,弗为,是谓“法(废)令”殹(也)。廷行事皆以“犯令”论。7

(4)郡县除佐,事它郡县而不视其事者,可(何)论?以小犯令论。8

以上均选自《睡虎地秦墓竹简》,其中(1)来自《效律》简58-60,(2)来自《法律答问》简209,可以发现:官吏统计物资时出现的错误依据错误价值严重程度,分为“大误”与“小误”,如果错算人口一户、马牛一头以及价值六百六十钱的物资以上的,属于“大误”,其余则属于“小误”。(3)来自《法律答问》简142,(4)来自《法律答问》简144,通过对这两条简文的释读,可知“犯令”是一种特定罪名,即令曰勿为而为之,违反廷行事的均以“犯令”论处。被任命的佐史,未到履行自己职务而在它郡县做事的,这一违法行为属于“小犯令”,情节上轻于“犯令”。另外,《岳麓书院藏秦简(三)》“暨过误失坐官案”案情中记载了一位县级官吏暨被“八劾”,即在处理行政事务时存在八项具体违法失责行为,审理文书中将这八种失责行为统计为:“小犯令二,大误一,坐官、小误五。”9

以上例子说明“大”、“小”等形容词在区分罪名时不是可有可无的修饰词。而是明确情节严重程度,产生不同罪名以及相对应的不同刑罚的关键字。从这一角度来理解,“大逆不道”与“逆不道”应该也是相互独立的存在。

最后,从适用的刑罚角度分析,“逆不道”与“大逆不道”也应该是两个不同的罪名。在本文第二部分已经论述过腰斩的执行限于大逆不道罪,而族刑的适用也仅限于大逆不道罪。换言之,如果将王杖令册所见诏令中的“逆不道”作“大逆不道”来理解,必然产生一个后果,侵犯王杖主人罪犯的父母、妻子、兄弟等亲族均会被处以死刑,刑罚过于严酷。如果将“逆不道”罪独立于“大逆不道”罪来理解,那么刑罚就仅仅及于犯罪者一人,刑罚相对适中。

考虑到犯罪行为侵害的对象,“大逆不道”直接针对的客体是刘氏宗庙、社稷以及皇帝的安危,而王杖简册中的侵犯对象则是授王杖的老人,损害的是汉朝尊老敬老政策。从危害后果而言,两者又具有明显的差别,前者远远重于后者,似乎不能等量齐观。从这个角度而言,将“逆不道”等同于“大逆不道”也不太合理。

综上所述,本文认为王杖简册中对于侵害受杖老人的行为“逆不道”,是一个独立罪名,与其相应的刑罚当为死刑——弃市刑,而不是族刑,它与“大逆不道”的罪罚不同。

五、王杖简册记载的矛盾及其原因分析

在确定“逆不道”罪的存在之后,还有一个问题需要解决:即诏令B明确记载“比大逆不道”,与其他三个诏令内容的记载不同。为何对相同的犯罪行为会有不同的规定?

籾山明先生从比对简文内容的差异性出发,认为C诏令是对A诏令的修改,即A修改的时候除掉了“犯罪耐以上毋二尺告劾”的规定。其中修改的关键,毋宁说是是针对有损王杖持有者尊严的行为,而这正体现在制定“逆不道,弃市”这一明确的刑罚上。1

然而本文尝试从另一角度思考这一问题,即从简册的抄本性质、内容同一性角度出发,考察A、B、C、D这四个诏令。最终认为A、C与B、D诏令分别是两个同一诏令的抄本,实际上只有A、C所反映的本始令与B、D反映的建始令两个诏令,而“大逆不道”有可能是“逆不道”的误写。

大庭脩先生以居延汉简所见的北边挈令两个不同的抄本、功令第四十五三个不同的抄本的令文简为例,提出了这样一个看法:汉简简文内容上的出入,有时反映了书写目的不同与书写者的误脱。2

又如敦煌汉简当中所见厩令条文:

马以节,若使用传信,及将兵吏边言吏变□以惊闻,献□写驾者匹将以……以除候,其以教令及……孝武皇帝元鼎六年九月辛巳下,凡六百一十一字,厩令。简87-89C:93

马以节,属吏用传,及将兵吏边言缘入惊……

□孝武皇帝元鼎六年九月辛巳下,凡六百所令。简12984

以上简牍因保存状况不好导致出现较多的文字残缺,应当是对同一个厩令的不同抄本。然而从内容上看,虽然存在内容相同之处,但更多的体现出了差异性的一面。比如简87-89C: 9中的“马以节,若使用传信”,指代使用节或者传信之人。而在简1298中的“马以节,属吏用传”,则表明使用节、传的人的身份缩小至吏,后者主体范围明显较前者小,两种简文在规制对象上就出现了很大的差异。但是,通过保留完整的颁行日期可以确定,两者均是来源于即汉武帝元鼎六年(前111年)九月辛巳颁布的厩令。据此,简1298中的“所令”,可能是“厩令”的误写。

通过以上两个例子的分析,本文认为在分析王杖简册诏令A、B、C、D的异同关系时,不仅需要考虑内容上细微的差别,更应从整体上进行把握理解,从而确定其关系。

首先,据前文所知,“王杖十简”与“王杖诏令册”同出一墓地,5内容均与王杖相关,记录有侵犯受杖老人的案例,性质上则都是诏令的私人抄本。

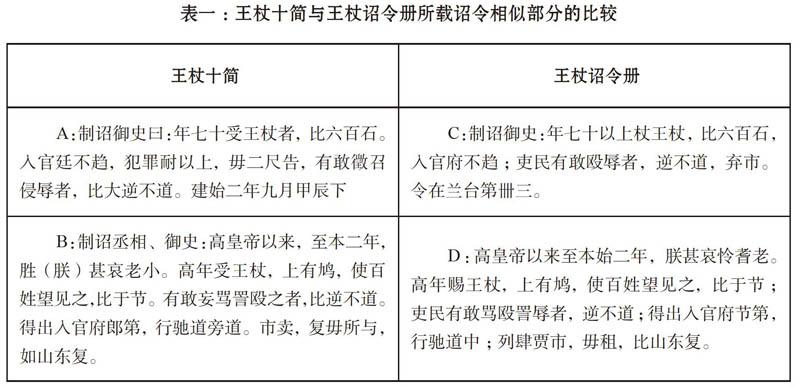

其次,从内容上进行比较,列表如下表一:

首先分析B与D两个诏令,B与D很明显当为制诏,内容上具有极高的相似度,制诏B、D中涉及到对王杖特权的规定,如王杖比于节,殴辱者比“逆不道”罪,可出入官府衙门,可行驰道,免赋税等,均内容一致,两者的相同性远远大于差异性。

在分析了简文B与D的相同性之后,基于相同的理解,本文认为简文A与C也是对同一诏令的不同抄本。而B中的“本二年”实际当为“本始二年”(前72年)。1

从时间来看,B与D原始诏令的日期当为汉成帝建始二年(前31年),A与C原始诏令的时期是宣帝本始二年,两个诏令中一直将侵害受杖老人的行为比照“逆不道”罪来处理。

在以上前提的基础上考虑,那么诏令A“大逆不道”与诏令C中的“逆不道”必有一个是误抄所致。联系简文B、D中规定的“逆不道”,以及上文提到的王杖简册记载的实际案例,以及王杖十简抄本抄错的实际情况,本文认为“比大逆不道”很可能是“逆不道”之误写。

此处可能还需要考虑“比”字的问题,简文B与D也有相同之处。D中作“吏民有敢骂殴詈辱者,逆不道”;而B简文则是“有敢妄骂詈殴之者,比逆不道”。对于“比”字,睡虎地整理小组解释秦律中动词“比”的含义时认为:“比,秦汉法律术语,意思是同例可以比附。”2有学者认为:“比在秦汉法制中的作用有二:一为处理刑事上的定罪与量刑问题,一为处理行政上的爵制、官秩等在待遇、赏赐上的对应关系等问题。”3王杖简册中的“比”应当是第一种作用,4例如《睡虎地秦简·法律答问》记载:“‘殴大父母,黥为城旦舂。今殴高大父母,可(何)论?比大父母。”5当时秦律并未规定殴打高大父母(即曾祖父母)的刑罚,故将其量刑比照殴打祖父母的刑罚来处理,即“黥为城旦舂”。从秦律的立法精神来看,司法裁判中作动词的“比”具有同等量刑的确切含义。

王杖简册中的“比”也可作同样理解,侵犯受杖老人的行为被视作“逆不道”罪源于诏令的特别规定。因此,“比”字的有无,并不会对司法适用产生疑问。而且作动词“比”后接罪名的用法,均出现在“王杖十简”中,“王杖诏令册”的两处诏令中在相同的地方,均未使用“比”字,故推测很可能“比”字存在与否跟不同抄手的书写有关。

另外需要补充的是,王杖简册中的其他部分也存在类似抄错的问题,如“王杖十简”简9“兰台令卅三”当为“兰台令卌三”。1根据《春秋战国秦汉朔闰表》推算,建始元年(前32年)九月无甲辰日,2因此王杖诏令册中标注为“第六”简中的“建始元年九月甲辰下”很可能也是书手错误抄写造成的。

结 语

本文围绕王杖简册中所见罪名展开论述,旨在考证简文中的“逆不道”罪不同于“大逆不道”罪,从史籍所见不多的“逆不道”罪的记载,“大”字在秦汉律罪名中的使用问题,以及具体刑罚的适用对比等多个角度阐释了“逆不道”是独立“大逆不道”罪而存在一个罪名,两者在情节性质、适用刑罚上存在较为明显的差异。“逆不道”罪适用弃市刑,但并不适用族刑。

汉朝法律中将侵犯受杖老人的犯罪行为视作“逆不道”罪,颁布诏令,明示天下,对侵犯受杖老人的罪犯实施严厉的惩治。不仅仅停留在诏令的形式之上,更是在司法实践层面依法判决,真正落实了这一优待受王杖老人的立法规范,是汉代尊老敬老思想在法律制定与执行上的生动体现,其源头是汉代“以孝治天下”的指导思想。

(责任编辑:王彦辉)