中国翻译史上的三种翻译观

2017-02-03夏登山

夏登山

中国翻译史上的三种翻译观

夏登山

(北京外国语大学英语学院,北京,100089)

翻译史学界向来重视翻译对中国文化的影响,而较少关注主流文化如何看待翻译,以及这种翻译观如何传承演变。结合计量史学的方法系统地考察从《史记》至《清史稿》二十五部正史中的翻译类记载可以发现,中国古代的主流文化中先后出现了三种不同的翻译观,分别见于宋代以前的政事外交翻译、佛经翻译和辽代至清代的民族翻译。其更替原因主要在于当时的文化交往框架对翻译实践和正史编纂提出了翻译合理性的拷问。宋代以前的佛经翻译与政事外交翻译分别发生在相对平等和不平等的文化交往框架中,因而形成了两种并行千年而互不影响的翻译观;辽代至清代的少数民族统治显著地提升了正史中翻译的显现度以及翻译在政治统治、民族融合和文化交往中的地位。深入理解这三种翻译观的形成及演变,对于完整而准确地把握古代翻译史脉络,重新认识古代翻译大潮和中国古代的文化走出去具有重要的意义。

翻译史;翻译观;文化交往框架;显隐度

翻译必然涉及文化交往,文化交往的过程不仅折射出两种文化如何看待自我和他者,也体现了两种文化如何看待翻译。什么是翻译?为什么需要翻译?该如何翻译?翻译在文化自我和文化他者的交往中扮演什么角色?对这些问题的回答折射出一个文化对与自身相关的翻译活动的一系列认识和信念,构成该文化在特定历史时期的“翻译观”。史学界和翻译研究界对翻译如何影响中国文化已有不少深入讨论①,但对于中国古代的主流文化如何看待翻译,以及这种“翻译观”如何演变却鲜有探讨。

初步的史料考证表明,古代的译者和他们的翻译活动在历朝正史中有详有略、时隐时现。《竹书纪年》记载夏朝时“于夷来宾”“方夷来宾”,对于翻译活动却只字未提,而同样是夷夏交往,《尚书大传》和《汉书》等则多处提及越裳国“以三象重译而献雉”。在 明确提及翻译的文献中,译者和译事的详尽程度也不相同:

单于宴见,群臣在前,单于怪董贤年少,以问译。上令译报曰:“大司马年少,以大贤居位。”单于乃起,拜贺汉得贤臣。[1](388)

单于、汉哀帝和译者三人的交流中有两次提及译者,但没有记载译者姓名、职位等信息。《资治通鉴·汉记》中类似的记载共十九处,多次用“译”“使译”和“导译”等指称译者,而有名姓者仅犍为郡掾由恭②一人[1](517)。而下文取自《元史》的一段史料则不仅记述了翻译活动的发起者、译者和译作,而且注明了翻译的方法和译作的去向:

时有进《大学衍义》者,命詹事王约等节而译之,帝曰:“治天下,此一书足矣。”因命与《图像孝经》、《列女传》并刊行,赐臣下。[2](536)

借鉴Lawrence Venuti的“译者隐身”理论[3],我们可以提出“显隐度”的概念,并将正史中的翻译记载大体上分为三类:“于夷来宾”中的绝对隐身、“三象重译”中的相对隐身和“王约节译《大学衍义》”中的显现。正史编纂(historiography)对翻译活动的选择性记载,以及翻译类记载在历朝史书中的不同显隐度和分布规律恰好为考察主流文化的翻译观提供了较为合理的史料来源和研究视角。本文拟以二十四史和《清史稿》为主要史料来源,并浅择《资治通鉴》《清实录》等其他史料为佐证,结合计量史学的方法系统地梳理二十五部正史中的翻译类记载,试图勾画出古代中国主流文化的翻译观演变脉络。

一、晋代以前:重译凸显与译者的相对隐身

从《史记》到《清史稿》的正史史料中与翻译相关的记载共计一千九百余处③,出现了“译”“象胥”“舌人”“通事”“翻”“转”和“传”等表达翻译相关概念的词汇,其中“译”字是最重要的选择,使用次数占所有记载的80%以上。从语义上看,这些表达翻译概念的词汇有三种用法:①译事,即翻译的动作、行为和翻译事件,如“九译之贡”“姚兴执本,与什对翻”等;②译者,如“译使”“译长”和“翻经学士”等;③译作,包括口译和笔译的译文,如“译著”“译述”和“异译”等。这三种用法也正是史料中关于翻译的记载的三个核心要素,而这三个要素在正史中的显隐和分布为我们考证古代的翻译观提供了一条 线索。

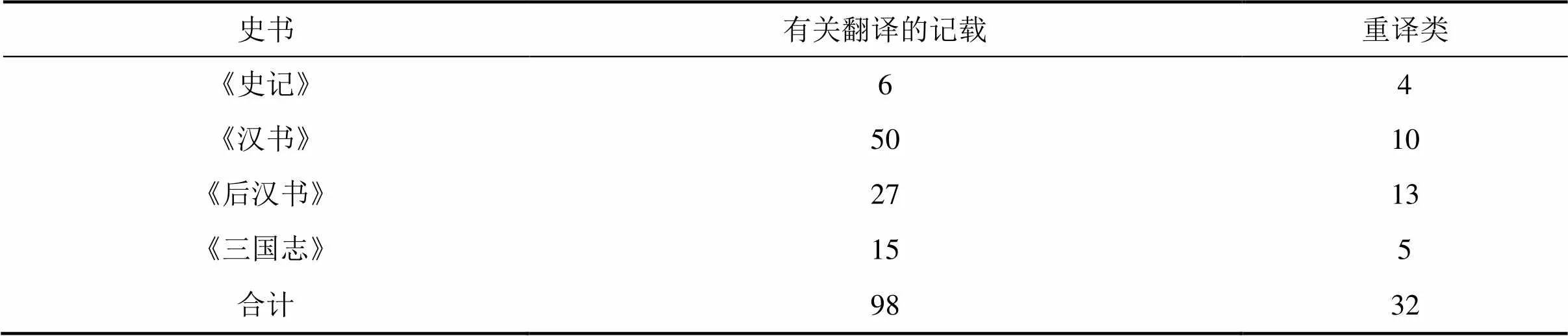

以佛经翻译的兴起和衰落为界,正史中的翻译史料大体上可以分为三个时期:《史记》至《三国志》,《晋书》至《宋史》,《辽史》至《清史稿》。在晋代以前的早期翻译史料中,“译事”和“译者”的记载占据绝对的优势。我们首先考察译事类记载的特征。从词汇搭配来看,《史记》至《三国志》的前四史中几乎所有的译事都是“重译”。“重译”指的是两种语言因为缺少兼通双语的译者无法交流,须通过其他中介语言、借助多位译者转译。《史记》中即有“远方殊俗,重译而朝,泽及方外”和“海外殊俗,重译款塞,请来献见者,不可胜道”等记述。重译在前四史的所有翻译记载中所占比例约为三分之一④(见表1)。

表1前四史中的重译

史书有关翻译的记载重译类 《史记》64 《汉书》5010 《后汉书》2713 《三国志》155 合计9832

早期翻译史对“重译”的推崇在后世历史中具有深远的影响。即使在佛教兴盛的南朝宋、齐、梁、陈四国,“重译”仍然是正史中最重要的翻译史事件,甚至直到明清两朝,重译仍为当政者用于崇颂本朝的文治武功[4](25):

庆中天,仰碧霄,路绕铜标,韵叶鸾镳。占青云,叠来重译;趋黄道,共上轻轺。会嘉庆,舞云翘,南诣北燮祥辉耀。[5](2878)

重译的产生证明了汉民族文化的影响力远及四夷,重译中转借语言的次数是朝廷影响力广度的直接表征,因此也具有重要的文化意义。《隋书》有“重四译”之说,《新唐书》有“三译”“四译”和“五译”的记载,《汉书》和《后汉书》中也曾使用“累译”和“数译”:

虽服叛难常,威泽时旷,及其化行,则缓耳雕脚之伦,兽居鸟语之类,莫不举种尽落,回面而请吏,陵海越障,累译以内属焉。[6](2860)

转译次数最多的则是“九译”,如《后汉书》中载有:

是以明德曜乎中夏,威灵畅乎四荒,东邻浮巨海而入享。西旅越葱领而来王,南徼因九译而致贡,朔狄属象胥而来同。[6](1967)

从《史记》到《三国志》的前四史史料多处记载“九译来庭”“重九译”和“九译而致贡”等,直至《旧唐书》和《宋史》中仍可见九译。九译之说应属虚构,但正史中多处以“九译”代替“重译”。这清晰地表明,早期历史上主流意识形态关注翻译的一个重要原因是翻译活动所承载的文化影响力,正史对翻译活动的记载也大多是为了凸显当朝的文化影响力。

从搭配和语义联系方面看,前四史的译事类记载有两个特征。其一是重译与夷狄的纳贡称臣几乎是不可分离的。《史记》《汉书》等早期史书大多在字面意义上使用“重译”,表示操不同语言的少数民族与汉文化中心距离遥远,如《史记·大宛列传》中的“广地万里,重九译,致殊俗,威德遍于四海”。重译的变异形式“累译”和“数译”甚至直接用于度量远近:

夫胡、粤之人,生而同声,耆欲不异,及其长而成俗,累数译而不能相通,行者[有]虽死而不相为者,则教习然也。[7](2252)

在表达纳贡称臣的意义时,重译需要与“纳贡”和“请朝”等搭配,如《史记》中的“重译请朝”,《后汉书》中的“重译贡献”“重译奉国珍宝”,《三国志》中的“重译入贡”等。而纯粹表达空间距离的用法在隋唐以后的史书中基本消失,纳贡称臣类搭配逐渐被简化,重译甚至成了“重译纳贡”的代名词:

五十四年正月,帝赐郑华敕曰:“朕惟自古帝王功隆丕冒,典重怀柔,凡航海梯山重译而至者,无不悉归涵育,咸被恩膏。”[5](14695)

重译不仅是早期翻译史料中最重要的译事类记载,而且贯穿整个古代翻译史,从一个纯粹表达翻译事件的概念逐渐固化为朝廷文化影响力的象征。这个演变的过程与“九译”等变异形式一样,从语义考古的角度反映了中国古代文化如何看待翻译以及如何看待文化自我与文化他者。持自我中心主义的汉民族在面对异质文化时具有强烈的文化优越感,前四史中的翻译主要记载的是历代朝廷与周边少数民族的文化、军事交往,在论及这些文化时大多使用“蛮夷”“长幼无别”“兽居鸟语”等词汇来建构文明、发达的自我形象和落后、愚昧的他者形象。在文化接触不可避免时,首先产生的问题是:作为文化中心,我们为什么需要翻译?翻译在维护和建构文化中心形象方面能够提供什么?这种对“翻译合理性”的追问是不平等的文化交往的必然产物。在这个不平等的交往中,翻译如果只是一种纯粹的语言转换活动,对文化中心来说就不具有太大价值;只有当翻译事件建构、维护或是强化了这种文化不平等关系,才能被文化中心的主流意识形态所接纳,从而建立其存在的合理性,被“载入史册”。从文化中心主义的价值观和翻译合理性的角度来看,《晋书》以前的正史中,重译和贡译在译事记载中的统治地位是比较容易理解的。

早期译事记载的第二个特征是翻译具有方向性。与译出相比,魏晋以前的历代朝廷更加轻视译入,而即使是译出,主动翻译也不符合文化中心的主流价值观。尽管历代朝廷都推崇“国威远播四海”,但这种文化中心的建构更主要是通过感召蛮夷、“修文德以来远人”实现的,而不主张屈躬主动翻译。在这种温和内敛、崇尚“居中不动”的文化中心主义的主导下,翻译的“来”和“去”具有重要的文化意义。在不平等的文化交往中,处于文化附庸地位的“蛮夷”为了向文化中心靠拢,不得不更加重视“译出”。所以在早期翻译史料中,重译活动具有较为明显的方向性特征,常与“来朝”“来庭”“来贺”“入贡”和“请藩”等搭配。从历代正史中反复出现的越裳国“以三象重译而献雉”的记载可以看出,朝廷与“蛮夷”的外事交往是通过少数民族“主动译出”来实现的。这个方向性特征也体现在“译者”类记载所涉及的翻译活动中。《汉书·西域传》中提及莎车、姑墨、焉耆和精绝等二十四个国家共设置了三十八位“译长”,汉朝与西域的交往就是由这些“佩汉印绶”的译员协助完成的。例如《汉书》中介子出使西域的记载:

介子与士卒俱赍金币,扬言以赐外国为名。至楼兰,楼兰王意不亲介子,介子阳引去,至其西界,使译谓曰:“汉使者持黄金、锦绣行赐诸国,王不来受,我去之西国矣。”即出金币以示译。译还报王,王贪汉物,来见使者。介子与坐饮,陈物示之。饮酒皆醉,介子谓王曰:“天子使我私报王。”王起随介子入帐中,屏语,壮士二人从后刺之,刃交胸,立死。[7](3002)

“出金币以示译”和“译还报王”表明,介子诱杀楼兰王事件中的译者并不是介子的随从,即使楼兰王不愿意亲近介子,陪同介子的译员也是由楼兰国提供的。《史记》和《汉书》也多处记载西域乌孙、大宛等国为张骞“发导译”。居于文化中心者不负责翻译,这种文化交往模式的影响甚至远及鸦片战争时 期[4](25)。

前四史的翻译史料中只有口译而没有笔译[8](2),关于译作和译文的记载十分罕见,所以“译”字除了表达“译事”之外几乎全部是“译者”的用法。译者的记载分为两类,第一类是作为官职记录在史料中的,《汉书·西域传》中即记载西域诸国大多设有“译长”一职,如莎车国有“译长四人”、姑墨国“译长二人”等。这些记载都只是官职设置,既没有言明其姓名,也没有记录其任何翻译活动,虽然记载数量较多但绝大部分集中于《汉书》。第二类是在翻译活动中记录下来的译者,在史料中比第一类记载分布更广,《三国志》中记有:

习乃徐呼市吏,问缚胡意,而胡实侵犯人。习乃使译呼延,延到,习责延曰:「汝胡自犯法,吏不侵 汝,汝何为使诸骑惊骇邪?」遂斩之,馀胡破胆不敢动。[9](470)

“呼延”“斩延”事件中明确提到译者参与了活动,但也没有记录其姓名、职位及所属等身份信息。这种相对隐身的译者在早期以口译为唯一翻译形式的史料中比较常见。前四史中有译者出现的翻译事件约占所有记载的三分之一,其中有姓名者仅见《汉书》中的周堪、《后汉书》中的田恭、田汜和《三国志》中的夏舍四位。

两类译者都以相对隐身的方式出现在史书中,也是由文化中心主义对翻译合理性的要求决定的。与重译的产生一样,西域诸国设置“译长”,表明作为文化附庸的少数民族具有向汉文化中心靠拢的内在驱动力,辽、金、元、清等少数民族统治时期也设置了大量的“译史”“通事”等类似翻译官职,而在历代汉人朝廷则很少有相关的记录,仅见于《汉书·百官公卿表》中的“典客,秦官,掌诸归义蛮夷”“属官,九译令”等个别案例。从某种意义上说,这也是汉文化的主流意识形态在正史中建构文化他者形象的方式之一。André Lefevere在讨论翻译文学的传播时指出,作品的流行、遗忘和重新发现在很大程度上受到意识形态的影响,文化中的主导群体会按照自己的偏好操纵对过去作品的理解和接受,剔除与自我形象不匹配的部分[10](112,122)。正史对翻译的选择性记载也体现了主流意识形态在建构自我形象时所做的“文化编辑”。“译长”和“译史”等官职的设置方式标志了“夷夏”之间不平等的文化关系,而这些翻译类官职在正史中的记载、分布则建构并凸显了这种不平等关系。一旦不平等关系得以建立,译者的进一步显现就失去了必要性和合理性,因此这一类记载都止于“相对隐身”。出于同样的原因,所有重译记载中,译者也都是绝对隐身的。

与官职类记载不同,翻译活动中提及译者往往是出于叙事完整性的要求,因为情节叙述难以省略译者的存在[8](5,6)。例如,在“介子出金币以示译,译还报王”和梁习“使译呼延”等事件中,译者既是语言转换者,也是外交活动的使者,其参与形式往往不是三方在场的交替翻译,而是穿梭于两人之间的“转达”。这种“转达”构成该历史事件一个不可缺少的环节,因此史料中多次出现“使译”“译使”“遣译”“传辞”等搭配。又如《三国志·蜀书》中记有:

嶷度不可得攻,乃使译告晓之曰:汝汶山诸种反叛,伤害良善,天子命将讨灭恶类。[9](1052)

但即使是这一类译者的记载也往往限于“相对隐身”,前四史中仅有的四位显现的译者中,田恭既是译者,也是朝廷官员“犍为郡掾”,其显现是因为“益州刺史”朱辅向汉明帝详细汇报了“白狼王唐菆等慕化归义”的经过,以及《远夷乐德歌诗》《远夷慕德歌诗》和《远夷怀德歌》三首诗歌的来由[6](2855),周堪也是因为官至太子少傅而载入《汉书》,另外两位译者田汜和夏舍则是因为被杀并引起两国交战而使其身份凸显:

迷唐既还,遣祖母卑缺诣尚,尚自送至塞下,为设祖道,令译田汜等五人护送至庐落。迷唐因而反叛,遂与诸种共生屠裂汜等,以血盟诅,复寇金城塞。[6](2883)

太和二年,豫遣译夏舍诣比能女婿郁筑鞬部,舍为鞬所杀。其秋,豫将西部鲜卑蒲头、泄归泥出塞讨郁筑鞬,大破之。[9](839)

正史对两种译者的记载都不是因为其翻译活动具有重要的价值。翻译在古代主要被视为一种语言转换技能,《礼记·王制》《说文解字·言部》和《周礼义疏》等文献对翻译的定义都完全没有超出语言转换的范式[11](1−2)。而纯粹的语言转换技能并不受重视,《大戴礼记·小辨》中有孔子轻视翻译技能的记载:

公曰:“不辨,何以为政?”子日:“辨而不小。夫小辨破言,小言破义,小义破道,道小不通,通道必简。是故循弦以观其乐,足以辨风矣;尔雅以观古,足以辨言矣;传言以象,反舌皆至,可谓简矣。”[12](4−5)

孔子认为,君子不必躬身小道,“传言”、翻译之事,应该由译者完成。语言转换层面的翻译是工具性的“末技”,是一种不足以载道的“匠艺”,与儒家“君子不器”的价值观不符,因此不具有历史记载的价值。主流意识形态的这种翻译观奠定了正史中“译者隐身”和“翻译隐身”的基本框架。正如汉民族的文化中心主义对翻译实践提出了合理性的追问,早期翻译史上主流文化的翻译观对正史编纂也提出了同样的质问。重译因为强化了汉民族的文化中心形象而被正史推崇;作为官职记录的译者因为建构了文化附庸的他者形象而得以“相对显现”,译者的价值附着于其官职身份;历史事件中记录译者则是出于叙事完整性的要求,译者及其翻译活动的价值附着于其所参与的历史事件。不平等的文化关系是决定主流文化翻译观和正史中翻译记载方式的根本原因。

二、晋代至唐宋并存的两种翻译观

从晋代至唐宋的史料包含两类翻译相关记载:宗教性的佛经翻译和非宗教性的政事外交翻译,其中最受关注的莫过于佛经翻译的兴起和繁荣。正史中关于佛经翻译的记载最早见于《晋书》,至《魏书》《隋书》《旧唐书》和《新唐书》中达到顶峰,五代和宋代以后佛经翻译逐渐衰落,历时一千余年。关于正史中的佛经翻译,需要注意两个特点,首先是在佛经翻译的史料中,译者和译作的显现度明显高于早期和同时期的非佛经翻译。前四史提及“译者”五十余处,仅四位载有姓名,除《远夷怀德歌》等三首诗以外,没有任何口译作品留传。相比而言,佛经翻译史料中译者和译作记载的详尽程度远远高于《史记》至《晋书》中的非佛经翻译,如《魏书·释老志》中记载:

这一段记载不但明确提及鸠摩罗什、道彤、僧略等参与翻译的僧人和《维摩经》等十余部经书译作,而且描述了译者鸠摩罗什的才干和影响,甚至详细记录了鸠摩罗什与中土僧人“共相提挈、发明幽致”,以及撰译、执笔的翻译方法和翻译过程。诸如此类的详细记载在正史的佛经翻译史料中并不少见。从《晋书》至《宋史》,佛经翻译史料中注明译者姓名的记载超过76%,注明译作的也达到58%(见表2)。除大量显现的译者、译作之外,部分记载还提及为译经作序者以及译作的用途等:

天竺胡沙门道悕,每译诸经论,辄托景裕为之 序。[14](1099)

后主命世清作突厥语翻《涅槃经》,以遗突厥可汗,敕中书侍郎李德林为其序。[15](267)

表2《晋书》至《宋史》佛经翻译中显现的译者译作

史书佛经翻译译者译作 《晋书》220 《宋书》000 《南齐书》000 《梁书》000 《陈书》000 《魏书》151010 《北齐书》111 《周书》000 《南史》000 《北史》110 《隋书》312522 《旧唐书》1284 《新唐书》330 《旧五代史》000 《新五代史》000 《宋史》241714 总计896751

值得注意的是,这一时期的非佛经翻译记载中,译者和译作仍然是隐身的(见表3)。与前四史中译者的隐身一样,晋代至宋代的正史中,佛经翻译之外的翻译史料绝大多数也都没有提及译者的姓名和译作、译文。这一时期的十六部正史中,非佛经翻译的记载共一百四十余处,显现的译者也仅有四人:《隋书》中为魏孝文帝翻译《孝经》的侯伏侯可悉陵、《旧唐书》中为唐玄宗翻译《九执历》的瞿坛悉达和翻译《都利聿斯经》的璩公,以及《宋史》中被宗哥扣留三年的秦州指挥使翻译杨敏。佛经翻译里间或可见的作序、翻译方法讨论等在非佛经翻译中绝不存在。可以说,从《史记》到《宋史》的所有正史中,非佛经翻译不论是译者还是译作几乎都是隐身的。尽管佛经翻译本身大多记载了译者和译作等信息,但并没有实质性地提高非佛经翻译在史料中的显现度。佛经翻译中译者和译作的显现在非佛经翻译记载中是不可复制的,佛经翻译史料对翻译方法、过程的记述也同样没有渗透至非佛经翻译记载中。

表3《晋书》至《宋史》非佛经翻译中显现的译者和译作

史书非佛经翻译译者译作 《晋书》1400 《宋书》1700 《南齐书》400 《梁书》600 《陈书》000 《魏书》600 《北齐书》000 《周书》200 《南史》400 《北史》1000 《隋书》911 《旧唐书》1700 《新唐书》2422 《旧五代史》100 《新五代史》201 《宋史》3112 总计14746

佛经翻译史的第二个特点是,佛经翻译没有动摇历代朝廷对“重译”的推崇,也没有实质性地改变翻译在主流意识形态中的地位。从表面上看,佛教进入中国以后,正史中记载了大量的佛经翻译事件,使南北朝至五代的正史中重译类记载所占比例大幅度下降,前四史中重译占早期所有翻译记载的将近三分之一,而在《晋书》至《宋史》中,重译的比例不足四分之一。但是,如果将佛经翻译与非佛经翻译剥离,可以发现晋代至宋代的重译在非佛经翻译中的比例超过40%,甚至高于前四史中的比例(见表4)。北魏和隋唐三朝的佛教最为兴盛,《魏书》《隋书》和《旧唐书》中佛经翻译记载比其他史书更多,而这三部史书的非佛经翻译中重译的记载也超过了半数⑤。由此可见,表征自我文化中心主义的重译现象与传播异域文化的佛经翻译并没有产生直接的冲突。重译不但没有随着佛经翻译的兴起而衰落,反而在政事外交翻译史中愈加重要。可以推断,佛经翻译虽然引入了一种异质文化,但没有实质性地影响到自汉朝至两晋的“重译”传统,并没有妨碍汉民族文化在翻译中对自我中心形象的建构。至少在宋代以前,与佛经翻译无关的政事外交翻译在很大程度上还是通过承载、体现汉民族的文化中心主义而载于史册的。

表4《晋书》至《宋史》中的非佛经翻译与重译

史书非佛经翻译重译 《晋书》1414 《宋书》1712 《南齐书》42 《梁书》62 《陈书》00 《魏书》63 《北齐书》00 《周书》20 《南史》43 《北史》102 《隋书》95 《旧唐书》178 《新唐书》245 《旧五代史》11 《新五代史》20 《宋史》314 合计14761

《晋书》至《宋史》中佛经翻译记载的两个特点都表明,代表主流文化的正史对佛经翻译与非佛经翻译持截然不同的态度,佛经翻译显现度较高,但并没有影响到汉代以来一贯推崇重译的非佛经翻译传统。换言之,佛经翻译与非佛经翻译是两条迥异、并行且相互独立的翻译史线索。两个传统在为什么需要翻译、如何看待翻译等意识形态层面表现出迥异的特征。在非佛经翻译史上,不论是译者和译作的隐身度,还是体现汉民族文化中心地位的“重译入贡”现象,从《史记》至《宋史》的二十部正史都保持了相对一致的传统特征,而《晋书》以降的佛经翻译虽然延续千年,却并没有从根本上重新塑造主流意识形态的翻译观,也没有实质性地改变翻译在“夷夏”文化交往中的角色和身份。

两种翻译观并行不仅见于正史记载,初步检索和统计表明,《资治通鉴》《高僧传》等其他史料中也同样存在这两种翻译观。问题是:为什么两种截然不同的翻译观可以并行千年而互不影响?⑥答案实际上与早期翻译史上重译凸显、译者隐身背后的逻辑是一致的。佛经翻译和非佛经翻译在主流意识形态中的地位都取决于其翻译的合理性。南北朝至唐宋的政事外交翻译与晋代以前的“重译”等记载一样,能否进入史册以及在正史中的显隐度,在很大程度上取决于该翻译行为是否建构了主流意识形态所需要的文化自我和他者形象,或者取决于历史事件的叙事完整性。而佛经翻译则跳出了“文化中心—文化附庸”的不平等交往框架。佛教进入中国的过程中既有比附、融合,也有冲突、抗衡[16](241−348),而不论是融合还是抗衡,都表明在这个文化交往中佛教文化并不低人一等,而是在相对平等的框架中与主流的儒家文化进行对话⑦。从表面上看,佛经翻译挑战了汉民族的文化中心主义,与“译出”为主的政事外交翻译不同,佛经翻译是大规模的“译入”⑧。但实际上,佛经翻译与主流意识形态并不存在持续性的根本冲突,佛教教义和佛经翻译活动甚至常为主流意识形态所用⑨。可见佛经翻译的合理性在于佛教的宗教地位赋予了佛经文本较高的文化地位。在不平等的文化交往中,非佛经翻译需要回答翻译合理性的质问:为什么需要翻译?而在佛经翻译中,问题的答案已经存在于佛经的宗教地位中。佛经翻译不是文化附庸向文化中心输入异质价值观的过程,而是宗教地位高的佛教和文化地位高的汉民族文化之间相对平等的对话。东晋元帝和明帝礼敬沙门,后代帝王效仿者众多,对于主流意识形态接受佛教的宗教地位具有重要意义。佛经翻译自《晋书》进入正史,也可以视为主流文化和佛教之间相对平等对话的开始。

当然,简约的课堂,不仅是学情了解、教学目标、教学主线、教学结构、教学方法、教学评价上的简约,还包括了简练的教学语言、精致的教学练习、简易的教学手段、适当的媒介应用等。简约不是简单的删减,是“豪华落尽见真淳,铅华洗却见本色”的浓缩,是“三言两语是精华,一枝一叶总关情”。课堂的高效理应从简约开始!

由于文化交往的框架不同,汉文化的主流意识形态对佛经翻译和非佛经翻译的合理性提出了不同的要求,因此在长达千年的历史中对两个翻译传统表现出截然不同的态度。两种翻译分别发生在平等和不平等的文化交往框架中,佛经翻译者的价值附着于其译作的宗教价值,大多是由于其高僧身份显现于史料中,其译作是作为佛教经典而载于史册的,对佛经翻译的讨论也因为有助于佛教思想的正本清源和确立佛经权威而被主流文化所接受,而这一时期夷夏之间的政事外交翻译仍然处于不平等交往的框架中。因此,两种翻译观无法相互渗透,形成了两条平行并立但互不影响的翻译史线索。

三、从辽代至清代:少数民族翻译与汉文化中心主义的妥协

辽代至清代的一千多年中,除明朝以外,辽、西夏、吐蕃、金、元、清等都是少数民族政权,翻译史上最重要的事件就是契丹、女真和满蒙等少数民族语言与汉语之间的翻译。与此前历朝相比,这一时期的正史中关于翻译的记载数量猛增,尤其是金、元、清三朝的数量都远远超出了宋代以前的任一朝代,所记载的译事、译者和译作在类型上也有显著的差异。在译事方面,这一时期的“重译”记载数量和比例都大幅度下降。辽、金、元三代只字未提“重译”“九译”等,清代虽有提及,但大多出现在颂扬朝廷政德的诗乐歌赋创作中。从词汇搭配来看,辽代至清代的“译事”记载有两个异于前朝的特征,其一是出现“诏译”和“命译”类记载,指由皇帝授命、发起的翻译活动,辽、西夏、金、元、明、清各朝都有此类记载。如《金史》记载“世宗方兴儒术,诏译经史”[17](2099),《元史》中记载仁宗皇帝“以《资治通鉴》载前代兴亡治乱,命集贤学士忽都鲁都儿迷失及李孟择其切要者译写以进”[2](565),泰定帝“敕译《列圣制诏》及《大元通制》,刊本赐百官”[2](643)。《明史》中也有“凡塞外表奏及朝廷所降诏敕,皆命贤译”[18](4272)和“诏翰林李翀、吴伯宗译《回回历书》”[18](517)等记载。从辽到清不间断的“诏译”类记载表明翻译在朝政治理中已经具有系统性的重要地位,“诏译”“敕译”的源文本不仅包括“塞外表奏”和西洋历法,也包括《贞观政要》《资治通鉴》等儒家经籍。由此可看出,翻译直接参与了官方意识形态的建构。

辽、金、元、清等朝出现的第二个“译事”类词汇搭配是“工译”,用于赞扬译者高超的翻译技能。该类搭配常与译者类记载共同出现,如《辽史》中提及义宗“工辽、汉文章,尝译《阴符经》”[19](1211),陈昭衮“工译鞮,勇而善射”,耶律学古“颖悟好学,工译鞮及诗”[19](1303),“庶成幼好学,书过目不忘。善辽、汉文字,于诗尤工”[19](1349),以及萧韩家奴“博览经史,通辽、汉文字”[19](1445),《元史》中也记载何实“通诸国译语,骁勇善骑射,倜傥不羁”[2](3551),郝和尚拔都“长通译语,善骑射”[2](3553)等。《辽史》至《清史稿》中描述、赞扬译者翻译技能的记载数量虽然并不多,但具有重要的文化意义。《宋史》以前的非佛经翻译中从未出现对翻译技能的赞扬,甚至关于翻译方法的讨论也极少记载。辽代以后“工译”类记载从无到有,表明在主流意识形态中翻译从一种纯粹的技能逐渐被赋予一定的文化价值。尤为值得注意的是,在《辽史》《元史》关于耶律学古、郝和尚拔都等“工译及诗”“通译语,善骑射”的描述中,“译”的才能甚至位于“诗”和“骑射”之前。在佛经翻译中常见的关于翻译方法的讨论和译文的评价也重新出现在正史中,辽、金、元、清四朝史书中都记载过“音译”和一词多译等现象。某种意义上说,这一时期的翻译甚至不再需要附着于译作或者源文本的宗教、政治地位,而可以凭借自身价值载入史册,汉唐以来轻视翻译技能的传统在少数民族统治时期一定程度上得到了扭转。

从词汇搭配和语义分布来看,《辽史》至《清史稿》中记载最多的不是“译事”,而是表达“译者”概念的“译史”“通事”“译人”“译书”和“翻译举人”等,仅《元史》中提及译史和通事就多达四百三十九次。“译史”“通事”数量的猛增与少数民族朝廷统治的需要有关。辽、金、元、清四代朝廷为了便于统治民族与其他民族官民的交流,为各级部、司、府、院等官方机构配备了翻译人员。如辽代在州以上的官署中设置译史,从事笔译,后又置通事,负责口译[8](210,211)。金、元两朝沿袭辽代体制,而通事、译史配置更充备,正史对翻译人员的升任、考叙、迁调、选举等记载也更加详细[2]。满清入关后在各衙门设置“笔帖式”,负责满汉奏章文字翻译,《清史稿》载有:

京师各部、院,盛京五部,外省将军、都统、副都统各署,俱设笔帖式额缺,其名目有翻译、缮本、贴写。其阶级自七品至九品。[5](3213)

可见满清“笔帖式”属于朝廷正式官员,并且具有一定的品级“七品至九品”,雍正以前,笔帖式甚至达到五品、六品⑩,其政治地位和社会地位远远高于宋朝以前诸代。

除了配备奏章、政令翻译人员,从辽代至清代的少数民族朝廷不仅因循唐宋,设有主理对外事务的四方馆(四夷馆)、会同馆[3](218),而且增设负责文化翻译事务的官方机构,如金代原有译经所,金章宗后又设弘文院,负责为朝廷译写儒学经书,元朝也设有蒙古翰林院,“秩从二品,掌译写一切文字”[2](2190)。《元史》还多处记载了英宗、文宗等命奎章阁学士院翻译汉文经籍。满清在鸦片战争后开设的京师同文馆和江南制造局翻译馆也翻译了许多西学典籍[20][21](550−571)。不论是译入还是译出,这一时期汉语和少数民族语言之间的翻译记载都达到了正史中的顶峰。从记载的详尽程度来看,这一时期翻译的重要性也远远超出宋代以前的历代朝廷。

从记述的多样性和详尽程度来看,辽代至清代的正史中译者和译作的显现度也有明显的提高。《宋史》以前的非佛经翻译中几乎完全没有记载译者和译作的名称,而《辽史》至《清史稿》记录了三百多位译者的姓名、经历以及由译史、通事和笔帖式出身的官员,不仅注明大量的译作名称,而且指明了译作的去 向⑪(见表5),如《辽史》中记载:

“人皆通习,虽诸部族亦知医事”表明“方脉书”的译本颁行天下,且产生了广泛的影响。类似的记载在《金史》《元史》和《清史稿》中更为常见,多处记载由皇帝和礼部“命译”各类经史和朝臣“进译”的儒家典籍“以教天下”等。

表5《辽史》至《清史稿》中显现的译者和译作

史书翻译记载量译者译作 《辽史》1063 《宋史·外国列传·西夏》[22](13995)101 《金史》2832620 《元史》5105131 《明史》823013 《清史稿》74119697 合计1627309165

这一时期译作的文本类型更加多样化。张佩瑶指出,佛经进入中国之前史书中记载的翻译都是口译形式的“外交翻译(diplomatic translation)”[23](4),五代以前的非佛经翻译大多仍是如此,而辽代以后的正史中则不仅包括政事外交,还记录了大量的汉文儒家经典翻译。《宋史·外国列传·西夏》中记载西夏开国皇帝李元昊“教国人纪事用蕃书,而译《孝经》、《尔雅》、《四言杂字》为蕃语”。《辽史》中记载有“韩家奴欲帝知古今成败,译通历、贞观政要、五代史”[19](1450),《金史》中明确记录了五经、《文中子》《贞观政要》《白氏策林》等十七部典籍翻译,《元史》也载有《孝经》《资治通鉴》《列女传》《大学衍义》等二十余部汉文经典翻译。

总体而言,与宋代以前的非佛经翻译相比,辽代至清代的译者、译作和译事在正史中的显现度有明显提高。《辽史》《金史》和《元史》中还首次出现了对翻译作为一种语言转换技能的积极评价,译者和译作进入正史的渠道更加多样化,所受到的翻译合理性的拷问也有所缓和。种种证据表明,这一时期正史中的翻译记载模式与宋代以前有较大区别,主流意识形态对翻译的态度也已经发生了转变,而其原因仍然需要放在文化交往的框架中来看。宋代以前的非佛经翻译发生在“夷夏”两种不平等的文化框架中,文化中心因此对文化附庸提出翻译实践合理性和翻译记载合理性的质问。翻译实践,不论是从附庸向中心的逆向输入翻译还是中心向附庸的顺向输出翻译,都需要经受文化中心价值观的审视。翻译的记载也需要向主流意识形态证明自身在建构、维护和强化不平等文化关系中的作用。佛经翻译发生在相对平等的文化交往框架中,因此在翻译实践和翻译记载两方面没有受到类似的合理性追问。在辽代至清代的少数民族统治期间,由于武力的原因,在文化上处于附庸地位的少数民族在政治上处于中心地位。但汉民族的文化中心主义并没有彻底改变,汉文化并不认为少数民族文化高于自身,从北魏到满清的历朝少数民族统治者也充分认识到这一点,在不同程度上都推行了汉化政策,间接承认汉文化的中心地位。不平等的文化交往框架被政治力量复杂地扭曲。官方的主流意识形态一方面承认汉文化的崇高地位,一方面又避免汉文化以文化权威、文化中心自居,避谈文化中心主义。辽代至清代的少数民族统治时期,文化中心与文化附庸的关系微妙,文化自我与文化他者在政治力量的介入下相互纠结、界限模糊,导致正史中文化自我对文化他者的压制有所缓和,对翻译实践和翻译记载合理性的苛求也有所放松。正是在这样的意识形态背景下,译者和译作在《辽史》至《清史稿》中的显现度虽然不及佛经翻译,但与宋代以前的非佛经翻译相比有了明显的提高,作为语言转换技能的翻译和作为历史事件的翻译在正史中的地位也都有所上升。

四、结语

本文从史料中翻译记载的显隐度出发,结合计量史学的方法系统地考察了从《史记》至《清史稿》共二十五部正史中的译者、译作和译事,根据翻译类词汇的分布、搭配和语义特征梳理出古代主流文化中的三种翻译观和三个历史发展阶段。前四史中重译和贡译事件凸显而译者译作隐身,由于不平等文化交往框架的制约,翻译实践和翻译史书写都受到合理性的拷问。翻译活动只有当承载或有助于建构汉民族的文化中心形象时才得以进入史册。《晋书》至《宋史》中并行两种截然不同的翻译观,一方面,非佛经翻译继承了前四史的传统,另一方面佛经翻译因为发生于相对平等的文化交往框架中而形成了一条独特的翻译史脉络,与非宗教性的政事外交翻译相比,正史中佛经翻译的译者和译作显现度显著提高。辽代至清代的少数民族统治则造就了第三种翻译观,这一时期翻译在朝政治理和文化交往中的地位得到了极大提高,翻译作为一种才能也更加受到主流文化的认可,译者和译作的显现度也随之提升。

本文收集的正史史料和研究发现对一些传统的翻译史学观点提出了挑战。例如,翻译史学界大都认为,中国古代的翻译大潮主要有三次:东汉至唐宋的佛经翻译、明末清初的传教士翻译和晚晴的西学翻 译[21](4)[12](v),而本文对正史史料的梳理表明,无论是就翻译活动持续的时间、参与者的数量、译作的数量和传播,还是据其在翻译史料中的地位和影响来看,明末清初的传教士翻译都无法和少数民族统治时期汉语和少数民族语言之间的翻译活动相提并论。辽代至清代的一千多年中,民族翻译参与者不计其数,涉及汉、蒙、满、回等多个民族语言的互译,译作数量众多。据统计,仅元朝以后可考证的蒙译汉文章回小说数量就远超明末清初的西学翻译[21](360−362)。而且,少数民族统治时期的翻译在民族融合、民族交往和朝政治理方面所产生的作用也显著高于宋代以前的两个时期,翻译在主流文化和正史中的地位也极大提高,这是明末清初的传教士翻译乃至佛经翻译都无法比拟的。这些证据表明,辽代至清代的少数民族翻译应该是继佛经翻译之后古代翻译史上的第二次翻译大潮。

翻译是文化交往的中介和桥梁,本文对三千多年古代翻译史的宏观考察不仅有助于揭示汉民族文化中心在与文化他者的交往中如何看待翻译,以及这种翻译观在秦汉至明清的长时段历史中如何受制于平等/不平等的文化交往框架,同时也促使我们重新认识翻译史学界的传统观点,对于我们“以史为鉴”、反思当前的文化“走出去”也有重要的参考价值。

注释:

① 梁启超、胡适等都研究过佛经翻译对古代文学和文化的影响,清末民初也曾发起许多关于翻译与文化改造的论战。当代学者中,季羡林曾指出,中华文化的长河能够延续至今、从未枯竭,一个重要的原因就在于翻译注入了“新水”,尤其是从印度和西方引来的水。见季羡林:《中国翻译词典序》,载林煌天主编:《中国翻译词典》,武汉:湖北教育出版社, 1997年,第1-2页。其他有代表性的论著包括王克非:《翻译文化史论》,上海:上海外语教育出版社,1997年;邹振环:《影响中国近代社会的一百种译作》,北京:中国对外翻译出版公司,1994年;孟昭毅、李载道《中国翻译文学史》,北京:北京大学出版社,2005年;沈福伟:《中西文化交流史》,上海:上海人民出版社,2006年。

② 《后汉书》中为“田恭”,见《后汉书》卷86,《南蛮西南夷列传》,北京:中华书局,2011年,第2855页。

③ 本文选用的正史版本为《点校本二十四史》,顾颉刚等点校,北京:中华书局,2011年;赵尔巽等撰:《清史稿》,北京:中华书局,1976年。史料统计以“出现表达翻译概念的词汇”为标准,采用检索和阅读相结合的办法。感谢北京外国语大学2015级研究生刘强和刘银在史料统计中付出的艰辛劳动!

④ 本文统计结果与孔慧怡略有不同。参见孔慧怡:《重写翻译史》,香港:香港中文大学出版社,2004年,第27页。一个可能的原因是孔慧怡的统计标准与本文不同,但我们发现,孔慧怡的统计数据确有少量遗漏。

⑤ 《宋史》中“重译”和“九译”等出现的次数虽然较少,但不经重译的“贡译”显著多于前朝。“贡译”实际上也是文化中心主义的一种体现。

⑥ 当前的研究者在考察这一时期的翻译史时往往过于关注佛经翻译,忽略了政令外交、军事文化和商贸翻译等,因此没有充分认识到两种翻译观并行千年的史实。如Martha P. Y. Cheung在的第一部分中收录了《周礼》《尚书大传》《吕氏春秋》等典籍中记载的“翻译话语”,但在第二部分(汉代以后)仅收录与佛经翻译相关的话语。见Martha P. Y. Cheung: An Anthology of Chinese Discourse on Translation. Manchester: St. Jerome Publishing, 2006.

⑦ 马祖毅等也指出,佛经翻译是“古印度文化与中华固有文化,亦即东方文化之间所进行的互补性的平等交流”。见马祖毅等编著:《中国翻译通史》,武汉:湖北教育出版社,2006年,第3页。但是需要注意,这一文化交流中的佛教和中华文化并不是绝对的平等,佛教徒与非佛教徒之间的看法也存有抵牾,如晋代曾有“沙门不拜王者”的论争。佛教在中华文化历史上的地位也不是一成不变的,从翻译方法上也可以看出佛教对自身地位认识的演变。佛教进入中国之初,通过“格义”的方式在传统典籍中寻找思想资源,从而获取认同、建立存在的合理性,而在其地位稳固之后则逐渐鄙弃格义。参见汤用彤:《论“格”义——最早一种融合印度佛教和中国思想的方法》,载《理学·佛学·玄学》,北京:北京大学出版社,1991年,第282-294页。

⑧ 佛经翻译并不是绝对单向的“译入”,如菩提流支译《大乘义章》传至西域、北齐刘世清作突厥语《涅槃经》,见汤用彤:《汉魏两晋南北朝佛教史》,上海:上海书店出版,1991年,第413页。刘世清将《涅槃经》译为突厥语也记载于《北齐书》。

⑨ 最著名的例子莫过于武则天《大云经》的重译(一说“伪译”),武氏借助佛经来为其登基“正名”,表明当时佛教的地位在某种意义上甚至高于中国传统的儒家文化。

⑩ 关于笔帖式在清朝统治中的重要地位和作用,参见杨锦麟:《笔帖式与1673—1683年清朝决策系统》,载《厦门大学学报(哲学社会科学版)》,1984年,第85-90页;李红:《清代笔帖式》,载《历史档案》,1994年,第89-92页。

⑪ 金、元、清三朝史书的《百官志》中都记录了数以百计的“译史”“通事”等,如果将这些纯粹表达官职名称的“译者”类记载排除,在翻译活动中译者显现的比例将更高。

[1] 司马光. 资治通鉴[M]. 长沙: 岳麓书社, 1990.

[2] 宋濂, 王袆, 等. 元史[M]. 北京: 中华书局, 2011.

[3] Venuti, Lawrence. The translator’s invisibility: A history of translation[M]. London and New York: Routledge, 1995.

[4] 孔慧怡. 重写翻译史[M]. 香港: 香港中文大学出版社, 2004.

[5] 赵尔巽, 等. 清史稿[M]. 北京: 中华书局, 1976.

[6] 范晔. 后汉书[M]. 北京: 中华书局, 2011.

[7] 班固. 汉书[M]. 北京: 中华书局, 2011.

[8] 马祖毅, 等. 中国翻译通史[M]. 武汉: 湖北教育出版社, 2006.

[9] 陈寿. 三国志[M]. 北京: 中华书局, 2011.

[10] Lefevere, André. Translation, rewriting, and the manipulation of literary fame[M]. London and New York: Routledge, 2016.

[11] 罗新璋. 我国自成体系的翻译理论[C]// 罗新璋, 陈应年. 翻译论集. 北京: 商务印书馆, 2009: 1−20.

[12] 陈福康. 中国译学理论史稿[M]. 上海: 上海外语教育出版社, 2000.

[13] 魏收. 魏书[M]. 北京: 中华书局, 2011.

[14] 李延寿. 北史[M]. 北京: 中华书局, 2011.

[15] 李百药. 北齐书[M]. 北京: 中华书局, 2011.

[16] 方立天. 中国佛教散论[M]. 北京: 宗教文化出版社, 2003.

[17] 脱脱等. 金史[M]. 北京: 中华书局, 2011.

[18] 张廷玉, 等. 明史[M]. 北京: 中华书局, 2011.

[19] 脱脱, 等. 辽史[M]. 北京: 中华书局, 2011.

[20] 熊月之. 西学东渐与晚清社会[M]. 上海: 上海人民出版社, 1994.

[21] 马祖毅. 中国翻译史(上卷)[M]. 武汉: 湖北教育出版社, 1999.

[22] 脱脱, 等. 宋史[M]. 北京: 中华书局, 2011.

[23] 张佩瑶. 中国翻译话语英译选集(上册): 从最早期到佛典翻译[M]. 上海: 上海外语教育出版社, 2010.

Three translation ideologies in Chinese history of translation

XIA Dengshan

(School of English and International Studies, Beijing Foreign Studies University, Beijing 100089, China)

Scholars in the field of Chinese history of translation have overwhelmingly concentrated on the translation’s effect on Chinese culture, neglecting how translation has been viewed in the mainstream culture and how such translation ideologies have evolved. With the quantitative method, the present essay analyzes the lexical collocation and semantic distribution of the concept of “translation” systematically inand. Results show that in ancient China, the practice and historiography of translation were censored by the dominant ideology in the framework of (un)equal cultural communication, and there are overall three distinct translation ideologies in the official documents of dynastic histories. The translation of Buddhist Sutras and the dynastic diplomatic translation had co-existed for a thousand years before Song Dynasty but were independent from each other and the two ideologies behind were mutually immune to a great extent. Compared with the translation activities before Song Dynasty, the translation between Han Chinese and minority languages in Liao, Jin, Yuan, and Qing dynasties exerted a stronger impact on the translation ideology, raising the status of translation in political and cultural communication. It is claimed that the detailed description of the formation and evolution of the three translation ideologies helps to draw an accurate and comprehensive picture of the general history of translation, the dominant translation movements, and the cultural going-out in ancient China.

history of translation; translation ideologies; framework of cultural communication; degree of visibility

[编辑: 苏慧]

2017−04−22;

2017−05−23

2012年度教育部人文社科基金一般项目“中国翻译思想史研究”(12YJC740116);2017年度中国文化走出去协同创新中心一般项目“中国古代翻译史上的文化译出研究”(CCSIC2017-YB03)

夏登山(1980− ),男,安徽合肥人,博士,北京外国语大学英语学院副教授,主要研究方向:翻译史,语言学

H059

A

1672-3104(2017)06−0182−10