《骆驼祥子》两译本人称代词显化分析——基于语料库视角

2017-01-12刘芳,杨敏

刘 芳,杨 敏

《骆驼祥子》两译本人称代词显化分析——基于语料库视角

刘 芳1,杨 敏2

(1. 天津工业大学 外国语学院,天津300387; 2. 衡水学院 外国语学院,河北 衡水 053000)

文章从结果入手,统计比较《骆驼祥子》原文、两译本(分别为施小菁译和葛浩文译)与原生英语文本中的人称代词使用情况,研究《骆驼祥子》两译本中人称代词显化现象。两译本均表现出显著的语际显化,这是由于汉英两种语言对人称代词的依赖性不同造成的。两译本人称代词总体语内显化或称类比显化不明显,但是第三人称代词类比显化明显,说明两译者均为实现语篇连贯做出了努力,在译入方向上葛浩文做出的此种努力更明显。

《骆驼祥子》;翻译;人称代词;显化;语料库

1993年Mona Baker首次提出基于语料库的翻译研究思想,并提倡将这一新的研究范式应用到翻译普遍性(即翻译共性)研究当中。关于显化,Baker(1993)是这样定义的:“相对于特定源语文本及非翻译文本总体而言,翻译文本显性程度显著提高”[1](A marked rise in the level of explicitness compared to specific source texts and to original texts in general)。显化有两种不同的研究方法:一是从过程入手,基于原文与译文的平行语料库,研究翻译过程中的显化策略。二是从结果入手,将翻译看成是一种语言变体,不考虑原文,使用单语类比语料库,通过比较同一语言中的翻译文本与非翻译文本,发现翻译文本整体的固有特征。Baker(1996)提倡用单语可比语料库来研究翻译中的显化现象[2]。她的假设是如果显化真是翻译固有的特征,那么翻译文本可能会比原创文本更频繁地使用可选择性的句法元素。目前第二种方法已成为研究趋势,但是两种显化研究方法并不矛盾,两种角度的结合更有利于我们全面理解显化,即显化是译者在翻译过程中有意识或无意识的添加,最终目的是使译文更清晰易懂。本文将语言间比较和语言内比较结合起来,基于自建的《骆驼祥子》原文及两译本语料库和原生英语参照语料库,比较原文与两译本、两译本与原生英语文本,研究《骆驼祥子》两译本中人称代词显化现象。

《骆驼祥子》出版以来的70多年时间里,先后有多种英译本问世。本文研究的两个译本分别为,译者施晓菁,2001年由外文出版社出版。,译者葛浩文(Howard Goldblatt),2010年由哈铂柯林斯出版公司出版。参照语料库为北京外国语大学梁茂成教授和许家金教授建立的Crown CLOB语料库,由于这是一个平衡语料库,本文仅取其中K-P部分,即原生英文小说部分。

汉语人称代词分类参考了朱德熙(1982)的分类观点[3],英语人称代词的分类参考了R.Quirk(1985)的观点[4]336。具体检索项见表1。

一、原文及两译本人称代词统计

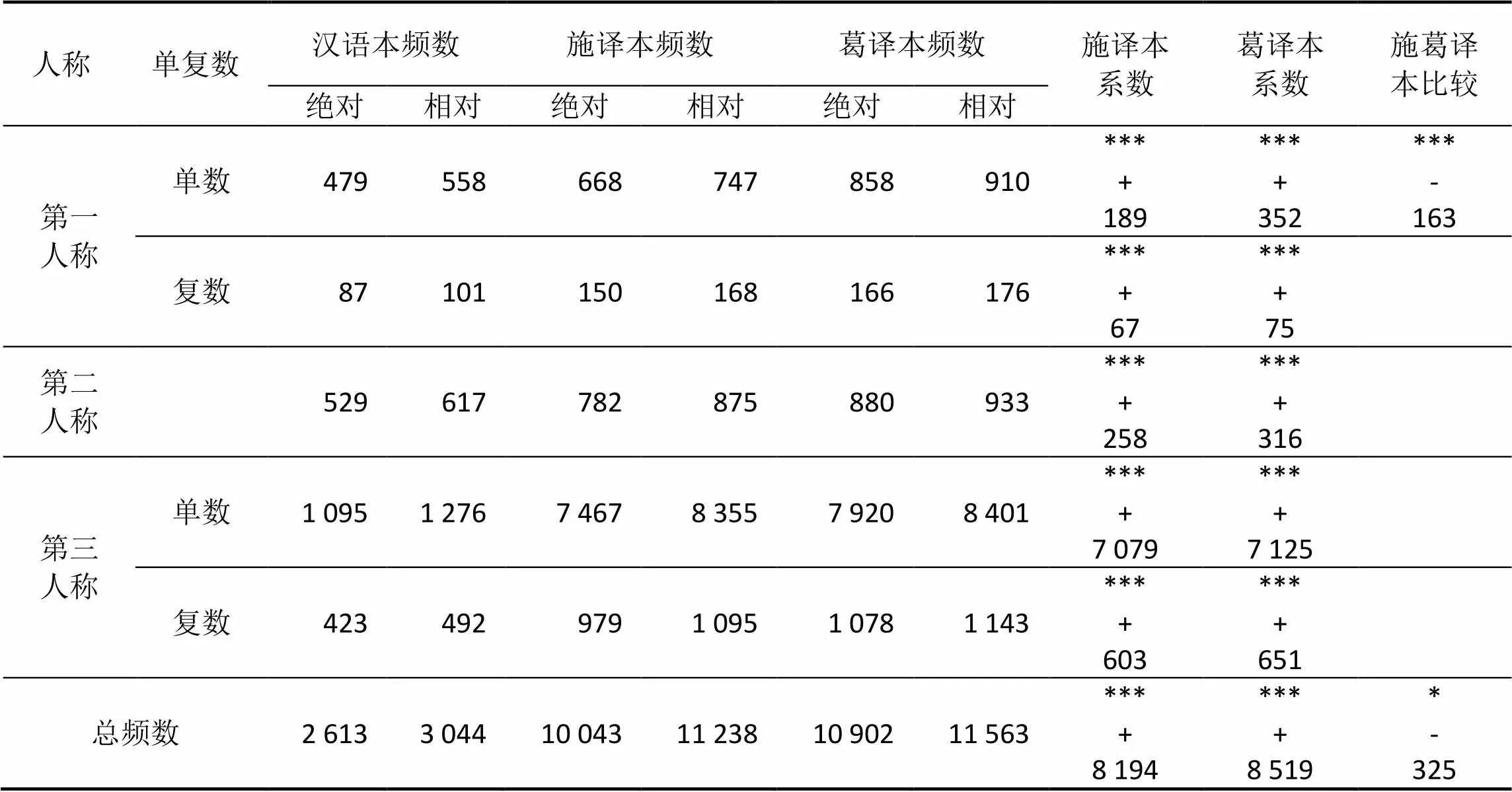

原文及两译本中人称代词频数及显著性见表2。用Wordsmith 5.0和Paraconc 1.0软件,在汉语、两译本和参照库这四个语料库中分别检索中、英文的人称代词出现的绝对频数,检索中文“人家”这个代词时,要人工区分它是第一人称单数、第三人称单数还是第三人称复数。检索英文时还要注意如I’m, I’d, you’re, we’ll等缩写形式要包括进去。因为语料大小不同,再分别计算相对频数,计算方法为绝对频数/型符数*10万,汉语语料库的型符数为85 804字,施译本为89 367词,葛译本为94 280词,参照库为470 941词。得出四个语料库的人称代词频次表后再来考察它们的差异是否显著,通过对数似然率(log likelihood)的计算(使用北京外国语大学许家金教授编写的Log-likelihood Ratio Caculator软件),显著性系数小于0.05的认为具有显著性差异。得出结论见表2、表3。

表1 汉语和英语中的人称代词检索项

根据赵世开(1999)的统计[5],从汉语原文到英语译文,从绝对频数看,第一人称代词增加,第二人称代词增加不十分明显,第三人称代词增加最突出。从比例上看,第一人称比例减少不明显,第二人称减少,第三人称增加突出。表2数据得出的结论基本和赵世开教授的结论相符,但也有不尽相同之处:1) 从绝对频数上看,第二人称代词在两译本中都显著增加,而赵世开教授的结论是增加不明显。2) 从比例上看,施译本第一人称比例减少不明显,与赵世开结论相符,但是葛译本第一人称代词比例相较于中文文本增加十分明显。另外,第二人称的比例均增加,和赵世开教授得出的结论相反。第二人称显著增加可能与文本类型有关。赵世开教授选取的语料文本类型为剧本而本研究是小说。葛译本第一人称代词比例明显增加可能与葛浩文选用的叙事视角有关,仍需进一步观察。

表2 原文及两译本中人称代词频数及显著性分析

注:其中“*”个数表示显著性强弱,3个位最强1个位最弱,“+”表示前者显著大于后者,“-”表示前者显著小于后者,“+,-”号下面的数字是两者的相对频数差异。

二、语际显化

作为翻译共性之一的显化问题,可以分为两个方面:语际显化和类比显化。根据王克非(2012)的定义[6],语际显化指的是在翻译过程中在译文中添加或明示原文中隐含语言成分的过程,目的在于更清楚地传达原文中的语法和非语法信息。类比显化是指翻译文本相对于译语中非翻译文本所表现出来的显性程度(explicitness)提高。

根据本文对人称代词的考察,两译本三种人称代词均显著高于汉语,显示出明显的语际显化。这一结论符合黄立波在《基于汉英/英汉平行语料库的翻译共性研究》一书中得出的结论,即从形式化程度低的语言翻译到形式化程度高的语言(汉译英)语际显化表现突出。这主要是由汉英语言间的差异造成的。正如吕叔湘(1999)指出:“汉语里可以不用人称代词的时候就不用:即使因此而显得句子结构不完整也不搞形式主义。”[7]人称代词在汉语中是属于非强制性的,可用可不用,而以不用为常态。汉语常规的指代方式主要以“名词复现”和“零指代”为主,显性人称代词的使用频率一般较低,译者在翻译时加上人称代词以符合目的语规范。这种显化称为“强制性显化”,Klaudy(1998)认为并不能构成真正意义上的显化[8],要考察译本的显化程度还要与原生英语文本对比。

三种人称代词相比,第三人称代词在译文中的增加最显著。一、二人称通常只有指代功能。而第三人称代词有照应功能,在本质上起衔接作用。那么第三人称的显著增多有两种原因,一是因为汉英两种语言对人称代词的依赖程度不同;二是译者为实现语篇连贯而做出的努力。

三、类比显化

从表3中得出结论,施译本中每百万词使用人称代词11 238次,葛译本为11 563词,作为参照库的原生英文小说为11 652次,施译本的人称代词显著地少于原生英语,葛译本的人称代词与原生英语的差异不明显,即类比显化或称语内显化不明显。两译本的第一、二人称代词显著少于参照库,这可能是由于翻译文本受到了汉语原文较少使用一二人称代词的影响。但是第三人称代词,两译本均显著高于参照库,存在类比显化,而葛译本的显化更明显。正如Quirk R (1985)所说英语第三人称形式充当回指施语篇衔接的一种形式手段[4]347,两译本表现出的第三人称代词语内显化,这正是两译者使用第三人称代词的照应功能,为实现语篇衔接连贯做出的努力,目的是为读者排除阅读障碍,使之更清晰地理解原文。

表3 两译本及参照库人称代词频数及显著性分析

注:其中“*”个数表示显著性强弱,3个位最强1个位最弱,“+”表示前者显著大于后者,“-”表示前者显著小于后者,“+,-”号下面的数字是两者的相对频数差异。

本文基于自建的《骆驼祥子》原文及两译本语料库和原生英语参照语料库,利用单语及双语语料库检索技术,比较原文与两译本、两译本与原生英语文本,研究《骆驼祥子》两译本中人称代词显化现象。得出以下结论:1) 与赵世开教授结论不同之处在于两译本第二人称代词相比于原文比例增加明显,究其原因可能是由于选择的文本类型不同。2) 两译本均表现出显著的语际显化,这是由于汉英两种语言对人称代词的依赖性不同造成的。施译本中第一人称代词特别是第一人称单数显著少于葛译本,这是否和两译者选择的叙述视角不同有关还需要进一步论证。3) 两译本人称代词总体语内显化或称类比显化不明显,但是第三人称代词类比显化明显,说明两译者均为实现语篇连贯做出了努力,在译入方向上,葛浩文做出的此种努力更明显。

[1] BAKER M. Corpus Linguistics and Translation Studies: Implications and Applications[M]// BAKER M, MONA, GILL F, etc. Text and Technology: In Honor of John Sinclair. Philadelphia & Amsterdam: John Benjamin’s Publishing Company, 1993:234.

[2] BAKER M. Corpus-based translation studies: the challenges that lie ahead [M]// SOMERS H. Terminology, LSP and translation: studies in language engineering in honor of Juan C. Sager. Amsterdam and Philadelphia: Bemjamins,1996:175-186.

[3] 朱德熙.语法讲义[M].北京:商务印书馆,1982:80.

[4] QUIRK R, SIDNEY G, GEOFFREY L. A Comprehensive Grammar of English Language[M].London: Longman,1985.

[5] 赵世开.汉英对比语法论集[M].上海:上海教育出版社,1999:9-37.

[6] 王克非.语料库翻译学探索[M].上海:上海交通大学出版社,2012:106.

[7] 吕叔湘.现代汉语八百词[M].增订本.北京:商务印书馆,1999:8.

[8] KLAUDY, K. Explication [M]// BAKER M. Routledge’s En998cyclopedia of Translation Studies. London and New York: Routledge. 1998:80-84.

Personal Pronoun Explicitation in Two Translated Texts of——Corpus-based Analysis

LIU Fang1, YANG Min2

(1. College of Foreign Languages, Tianjin Polytechnic University, Tianjin 300387, China; 2. College of Foreign Languages, Hengshui University, Hengshui, Hebei 053000, China)

From the analytic results of the collecting data, this paper analyzes the use of personal pronouns in the original Chinese text, the two translated texts (by Shi Xiaojing and Howard Goldblatt) and the native English text, and analyses the explicitation of personal pronouns in the two versions. Both versions have significant cross-lingual explicitation caused by the different dependency in using personal pronoun between English and Chinese. The total number of the personal pronoun in the two translated texts doesn’t show significant intra-lingual explicitation, but the third person pronoun does, which shows that both translators make great effort to realize the coherence in discourse, and Goldblatt works even harder on it.

; translated text; personal pronoun; explicitation; Corpus

(责任编校:耿春红 英文校对:杨 敏)

10.3969/j.issn.1673-2065.2016.06.019

H315.9

A

1673-2065(2016)06-0111-04

2016-05-23

天津市哲学社科项目(TJWW13-021)

刘 芳(1982-),女,天津人,天津工业大学外国语学院讲师,文学硕士;

杨 敏(1971-),女,河北景县人,衡水学院外国语学院副教授,文学硕士。