《阿Q正传》语图关系研究

2016-12-17张乃午

张乃午

(南京大学 文学院,江苏 南京 210023)

《阿Q正传》语图关系研究

张乃午

(南京大学 文学院,江苏 南京 210023)

《阿Q正传》是中国现代文学史上被图绘最多的作品,艺术家们围绕其人物创作了大量的图像性作品。《阿Q正传》图像呈现出截然不同的形象,文学的图像化并非将语言一一坐实,而是选择性地模仿语象,图像模仿语象主要通过“语图切换”的方式实现,具体包括援图入文、因文生图、图中增文、图中衍文四种方式,从而实现“图像直观”。文学借助图像自我放逐,“图以载文文自轻”,也引起了一场关于阿Q图像接受过程中的“语图之争”。

阿Q;语图切换;语图之争

语言和图像是人类表意的两大符号体系,语言和图像的关系复杂而微妙,“文学和图像关系的核心是语言和图像的关系,而语言和图像关系的核心就应当是‘语象’和‘图像’的关系。”*赵宪章 :《文学和图像关系研究中的若干问题》,《江海学刊》2010年第1期。因此,我们关注《阿Q正传》的语图关系,需把研究的重心移至语象*“语象”是语义学的一个术语,英美新批评的理论家维姆萨特首先将其移植到文学理论中,用来指称文学语言本身呈现出的形象,“语象”揭示的是文学自身的视觉性。美国图像学理论家米歇尔把形象分为五个类型:“图像形象、视觉形象、感知形象、精神形象、语象。” 在五种形象中,第一类是图像形象,指的是绘画、雕像和设计等;第二类是视觉形象,指的是镜像、投影等;第三类是感知形象,指的是感觉数据、外观、表象等;第四类是精神形象,指的是梦、记忆、思想、幻想等;第五类是语象,指的是隐喻、描写等。这种分类可为“语象”提供进一步的参照。参见[美]W.J.T.米歇尔 :《图像学:形象,文本,意识形态》,陈永国译,北京大学出版社2012年版。和图像的关系上来。在语图关系史中, 文学“原型”*“原型”指的是不同时代文学作品中反复出现的,并能激发读者情感反应的形象类型。参见[美]M.H.阿伯拉姆:《简明外国文学词典》,曾忠禄等译,湖南人民出版社1987年版,第22页。尤其受到关注,阿Q是中国现代文学史中被反复讨论的精神原型,这一原型又被图像艺术反复描绘, 自鲁迅发表《阿Q正传》以来,不同的艺术家们尝试为鲁迅的文学作品绘制图像,刘岘、丰子恺、蒋兆和、丁聪、程十发、赵延年、裘沙、王伟君、范增等人,都分别以不同的方式——版画、漫画、连环画、水墨画等为鲁迅笔下的原型绘制出了不同的图像作品。*狭义的图像可分为二维平面的静观图像和动态图像,静观图像主要包括绘画、照片等类型,动态图像主要包括电影、电视等类型。广义的图像还可包括三维平面的立体形象,如建筑、雕刻等。鲁迅语象形成的图像主要指鲁迅作品改编的二维平面静观图像和动态图像,笔者主要关注的是鲁迅作品改编的二维平面静观图像,主要是绘画图像。如果说鲁迅的文学语言所塑造出来的是一种文学原型,图像所塑造的原型则构成了另一种讲述的方式。由于语言和图像属于不同符号,二者之间的相互模仿充满了诸多的变化。因而,研究图像的视觉意味,关注其与文学语象之间的同一性与差异性,当是《阿Q正传》语图关系研究的题中应有之义。

一、阿Q图像面面观

阿Q是中国现代文学史上说不尽的原型,其形象的内涵丰富而复杂。然而,鲁迅语象中关于阿Q行状的视觉化描述却极为简略,只提及体态上的“瘦伶仃”、头上的“癞疮疤”以及“黄辫子”。小说发表之后,鲁迅先生曾对阿Q描绘作说明:“我的意见,以为阿Q该是三十岁左右,样子平平常常,有农民式的质朴,愚蠢,但也很沾了些游手之徒的狡猾。在上海,从洋车夫和小车夫里面,恐怕可以找出他的影子来的,不过没有流氓样,也不像瘪三样。只要在头上给戴上一顶瓜皮小帽,就失去了阿Q,我记得我给他戴的是毡帽。这是一种黑色的,半圆形的东西,将那帽边翻起一寸多,戴在头上的;上海的乡下,恐怕也还有人戴。”*鲁迅 :《寄〈戏〉周刊编者信》,载《鲁迅全集》第6卷,人民文学出版社2005年版,第154页。周作人则评价阿Q是一个“可笑可气又可怜”*知堂(周作人) :《关于阿Q》 ,载彭小苓、韩蔼丽编选 :《阿Q70年》,北京十月文艺出版社1993年版,第104页。的人物。这些关于阿Q的阐述都可看作阿Q造像的参照。与此同时,《阿Q正传》发表之后,陆续产生了大量图像作品,笔者对这些阿Q图像进行了统计,如表1所示:

表1 阿Q图像作品简表

这些作品以不同的图像形式转译了文学世界里的阿Q,其中有单幅的图像作品,也有多幅的连续性图像作品,就绘画的种类而言,有漫画、油画、素描、水墨画等等,形成了极为丰富的“阿Q群像”,就艺术风格而言,其基本形态如下:

1.版画式*版画本身是一种艺术形式,但本文主要探讨版画在艺术风格上的表现。文中关于版画式、漫画式、水墨写意式的分类方式,都是从艺术风格的角度进行相关探讨。

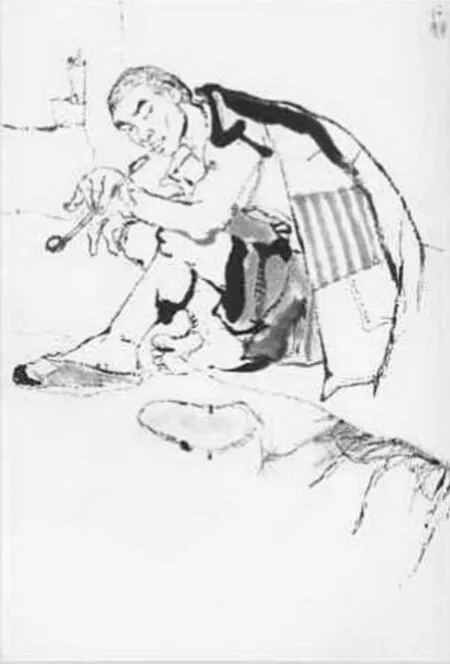

图1 赵延年绘制的阿Q图像

版画式是以木刻版画的形式对鲁迅笔下的阿Q进行图像呈现。这种形态的图像以赵延年的《阿Q正传》*1980年,上海人民美术出版社出版了赵延年绘制的黑白木刻连环画《阿Q正传》。在编印出版时,每幅画尺寸相应作了缩小,按小说原文节录分幅,左页为鲁迅小说节录文字,右页系有关图画。参见赵延年 :《阿Q正传》,上海人民美术出版社1980年版。为代表。就其艺术风格而言,赵延年的阿Q图像形成了“以黑白为正宗,以人物为中心,以平刀和斜刀放刀直干的极具刀、木风味的艺术风格。”*赵延年 :《赵延年木刻鲁迅作品图鉴》,人民文学出版社2005年版,“序言”,第5页。鲁迅曾经评论过木刻版画的特点为:“放刀直干,以木代纸”*鲁迅 :《近代木刻选集》(1)小引,《鲁迅全集》第7卷,人民文学出版社2005年版,第336页。,木刻版画体现的是一种“有力之美”*鲁迅 :《近代木刻选集》(2)小引,《鲁迅全集》第7卷,人民文学出版社2005年版,第351页。。

赵延年绘制的阿Q图像中,具有代表性的是第一幅阿Q头像(图1),赵延年把阿Q刻画成这样一幅图像:消瘦、回头、蔑视、撇嘴,一幅不服气的样子。这幅肖像还特别突出嘴唇的厚度,使得阿Q的神态更加生动;同时,这副木刻图像更突出黑白两色强烈的对比,用刀上的简练明快,表现出木刻艺术的刀味和木味。赵延年为了完成阿Q像,专门到绍兴农村调研,收集素材,画出了一大批速写的农民头像,参酌速写,经过多次调整,在头形、五官、动态上都作了处理,才最终形成了这样一个“哀其不幸,怒其不争”的传神形象。

杨义曾评价:“赵延年的阿Q肖像木刻,显得略微严肃。侧面反顾的构图,使脑后的辫子相当突出。”*杨义、中井政喜、张中良 :《中国现代文学图志》,生活·读书·新知三联书店2009年版,第135页。由此可见,这幅阿Q图像抓住了阿Q形态上的一个关键点:“辫子”,这也是鲁迅小说中唯一出现的关于阿Q形态的语象。更重要的是,赵延年进一步对阿Q头像进行了想象性再造,通过木刻技艺,突出对于“力之美”的追求,此“力之美”是鲁迅语象的转化,鲁迅“力之美”的语象道出了国民之“羸弱”的一面,令人过目不忘,从而形成一种如在目前的存在感,将抽象的文字转化为可视的绘画语言,集中解剖和鞭答着现代中国的国民性弱点。

此外,陈铁耕、刘岘、刘建庵等人创作的阿Q图像,也都属于木刻式图像。这种木刻式图像从形式上来讲是寻求有力之美,这种形式恰恰和鲁迅批判国民性的精神相契合,也正因为如此,鲁迅语象和图像在这一层面实现了共享,使得鲁迅的精神原型呈现出版画式的风格。

2.漫画式

漫画式是以漫画的形式对鲁迅笔下的阿Q进行图像呈现。漫画的特点在于以简洁的笔调作画,强调戏谑性和讽刺性。丰子恺创作的《漫画阿Q正传》*丰子恺的《漫画阿Q正传》破费周折,他1937年开始创作此漫画,后因战火,画稿化为灰烬。1938年居武汉时,丰子恺应《文丛》杂志绘制画稿,又因战火,只刊登2幅。1939年重绘,交由开明书店出版发行。漫画在形式上采用了古书的“左图右史”的形式,右页系丰子恺节取的小说原文,左页是根据这段原文绘制而成的漫画。同时,每一幅漫画都配上一句题句。参见丰子恺 :《漫画阿Q正传》,开明书店1939年版。堪称代表。这种漫画图像常常是写实中透出轻松,小中能见大,弦外有余音,带给读者深刻的视觉冲击与丰富的内心体验。

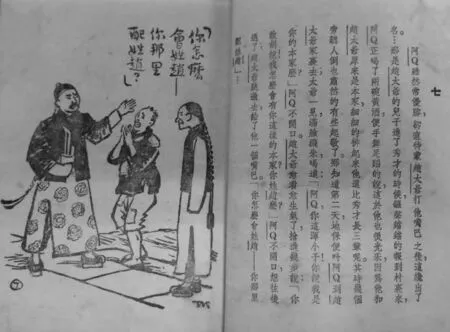

图2 丰子恺绘制的阿Q图像

丰子恺绘制的《漫画阿Q正传》正文前配插了一幅“阿Q遗像”(图2),颇具有代表性。这幅画类似于明清以来刻画在小说卷头的人物“绣像”,让观者在进入故事前有一个总体的视觉轮廓。丰子恺绘制出这样一幅人物图像:厚嘴唇、侧视的眼睛、不规整的稀疏的头发,脸孔痴呆,身着补丁旧衣,腰间束粗布带,这是一个贫困、愚昧的农民形象。从人物腰束上插着旱烟杆、双手叉于腰后的动作,看得出阿Q很计较面子,同时也沾了些游手好闲之徒的习气。这幅画鲜明体现了丰子恺漫画小品式的场景感和装饰感。

有评论指出:“丰子恺的《漫画阿Q正传》造型简单拙朴,不夸张、不做作,平和中有淡淡幽默,体现出一种小品式的韵味。”*王文新 :《文学作品绘画改编中的语-图互文研究——以丰子恺 〈漫画阿Q正传〉为例》,《文艺研究》2016年第1期。具体来分析,丰子恺的阿Q图像关键是用了漫画的“变形”手法:人物的形态就和小说中的语象不太一致,小说语象中的辫子变成了不规整的稀疏的头发,小说语象中的“癞疮疤”也没有出现在画面中,反而在人物腰束上增加了旱烟杆。丰子恺使用漫画式图绘,在语象与图像的对应、增加与遗漏过程中发生了审美激变。从学理机制来看,这是一个由心理图式向物理图式转变的过程,漫画式图像透出戏谑之味道,形成一种新的审美效果。

此外,叶浅予、丁聪、郭士奇等人创作的阿Q图像,也都属于漫画式。这种木刻式图像从形式上来讲是一种谐趣,这使得原本的文学原型和图像内涵产生一定缝隙,原文中阿Q语象和图像阿Q并不是一一对应的,从漫画式的作画方式来看,阿Q可笑的一面表达得更为突出了。

3.水墨写意式

水墨写意式是以中国画写意形式对鲁迅笔下的阿Q进行图像呈现。这种形态的图像以程十发的《阿Q正传一零八图》*《阿Q正传一零八图》是程十发为纪念鲁迅诞生80周年而创作的连环画,先在广州《羊城晚报》上连载,产生了很大影响。1980年,上海人民美术出版社出版了程十发《阿Q正传一零八图》,每幅尺寸相应作了缩小,每幅画旁边均有原文节录。参见赵延年 :《阿Q正传》,上海人民美术出版社1980年版。为代表。程十发用以神写形的方式入手,利用写意的色彩、线条和构图来描绘阿Q形象。

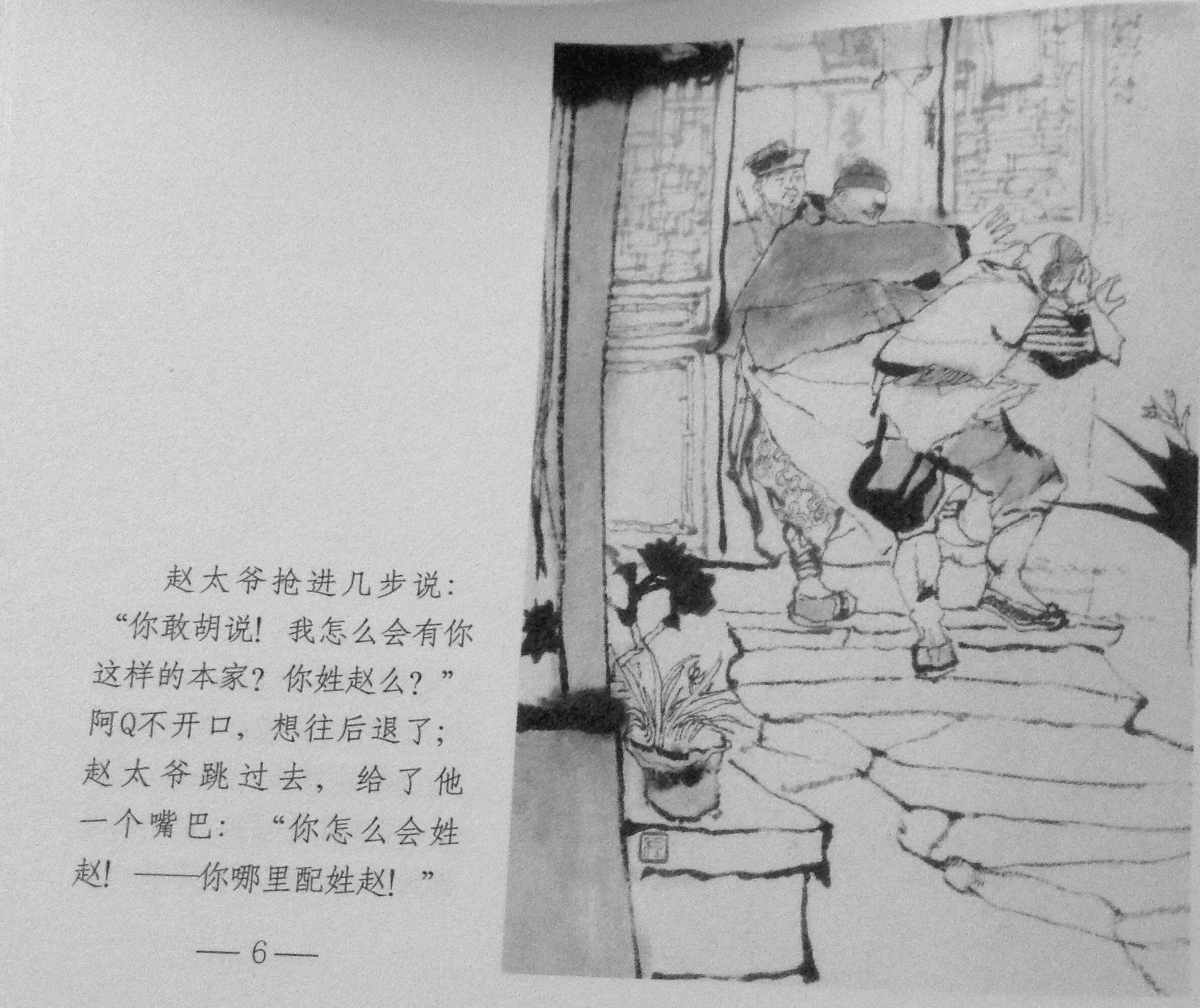

程十发绘制的阿Q图像中,开篇第一幅图像具有代表性(图3),程十发画的阿Q形态如下:癞疮疤、厚嘴唇、黑辫子、破烂衣衫。他更注重刻画阿Q的神情,“以形写神”的描摹方式是这幅阿Q像的特点,在这幅画中有一个有趣的现象,鲁迅关于阿Q的身体形态曾强调“瘦骨伶仃”的一面,而程十发这一版的阿Q图像明显是比较健壮的,更像一个身体健康的正常农民,年龄明显变小,体格比较结实。如果和原文语象对比,这种刻画方式很明显是语图之间产生的缝隙。有学者分析这种绘画方式的原因时指出:“这是因为把阿Q理解为一个单纯农民的通行想法,从‘阶级论’的角度将他看成是农民阶级的代表,尽力从其身上挖掘出农民的革命热情,在那个年代大大抬头所造成的果实。”*吴福辉 :《中国现代文学发展史》,北京大学出版社2010年版,第162页。

图3 程十发绘制的阿Q图像

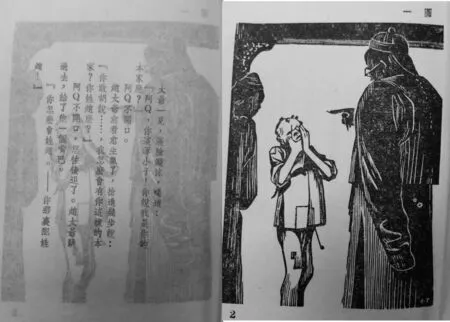

此外,蒋兆和创作的阿Q图像(图4)也属于这一类型,画中的阿Q面目消瘦,额头上青筋凸出,身着破烂的衣衫。同时,画家在造像中突出了阿Q的三个特征:一是半低着头,陷入默想;二是右手握拳,左手托着右手,忿忿不平之状跃然纸上;三是嘴微张,正在吐诉着什么。这一幅图像画出了阿Q处在精神胜利法过程中一个瞬间。周作人曾评价:“阿Q这人,在《正传》里是可笑可气又可怜的,蒋君所画能够抓到这一点,我觉得大可佩服,——那条辫子也安放得恰好。”*知堂(周作人) :《关于阿Q》, 载彭小苓、韩蔼丽编选 :《阿Q70年》,北京十月文艺出版社1993年版,第104页。可见,蒋兆和的阿Q图像也并未局限于鲁迅小说人物原型来画,而是取其“神”,注重以形传神,再加上水墨色彩的充分渲染,这种中国人物画独特的味道就显露出来了,韵味十足。正如时宏宇所论 ,面貌画“不能拘泥于人物的外在形体,要想象人物的精神和灵魂,对人物内在精神实质的把握,才能做到‘神仪在心’,达到传神的目的”*时宏宇 :《宗白华与中国当代艺术学的建设》,山东人民出版社2014年版,第151页。。

图4 蒋兆和绘制的阿Q图像

综上所述,我们发现,文学语象转译为图像艺术后,鲁迅笔下的阿Q呈现出截然不同的形象,分别表现为:木刻式的深刻、漫画式的谐趣、水墨式的写意,文学的图像化并非将语言一一坐实,而是选择性地模仿语象。

二、“语图切换”:从“实指”到“虚指”

“语图切换”具体体现在从语言到图像转译的过程中,“语言和图像有着不同的意指功能,前者是实指符号,后者是虚指符号。语言符号能指和所指的联系是‘任意的’,图像符号遵循则是‘相似性’原则。”*赵宪章 :《语图符号的实指和虚指——文学与图像关系新论》,《文学评论》2012年第2期。由此可见,图像符号需在遵循“相似性”原则的基础上进行语图切换,语图切换过程是从“实指”到“虚指”的切换过程。具体来说,“语图切换”主要有以下几种方式:

一是援图入文。即援引图像化的创作方式进入文学当中,通过语言滑向虚指空间,从而营造出语象如画的效果。鲁迅的文学创作中充满了援图入文式的图像性实践,其作品中的色彩感、线条感、构图感明显。具体而言,鲁迅作品充满了版画的视觉感、白描线条感以及造型艺术感。例如,鲁迅对于人物木刻似的描写方式,特别是在对人物黑白色彩感的把握上,突出人物黑白对比的“力之美”。再如,鲁迅利用“看”的行为构筑人物原型的行为方式,《阿Q正传》里街道两旁许多张着嘴观看枪毙阿Q的看客构筑了一幅“看客围观图”,产生了“震惊”的画面效果。由此可见,在鲁迅的文学世界里面,语言和图像的界限被打破了,这样就让语言从“实指”滑向“虚指”。具体来说,语言进入虚指化以后,使得语言的实指向虚指滑移,产生出语象如画的效果。这种“援图入文”的方式是语图转换的第一步,为语图切换提供了必要条件。也就是说,只有文学世界中充满了这种图像性的虚指性语言,才能为语言向图像的物质转换提供充足的条件。

二是因文生图。即图像依据语言而绘制,图像主要抓住文学语言中最具图像性效果的部分(语象),进行图像性的书写和表达。在诸多模仿《阿Q正传》的图像性作品中,大多采用在左页或右页节取原文的手法,这些图像基本按照小说文本,截取一段话或一句话,做一幅图像。例如,在较早的丰子恺版的《漫画阿Q正传》图像中(图5), 语言与图像各占半壁江山,文字量大,图量小。新中国成立后,程十发绘制的《阿Q正传一零八图》(图6),图像幅数大大增加, 语言退居较为次要的位置,这一趋势也就强化了图像的可视空间,进一步突出了图像的 “虚化”。再如,在图绘阿Q形象的时候,阿Q体态的文学书写成为重要的参考标准,“瘦伶仃”、头上的“癞疮疤”及“黄辫子”成为艺术家们关注的焦点,画家主要抓住阿Q外形最突出的“图像性效果部分”进行绘制,在画中嵌入标志性符号,着力于面部表情、手势、肢体动作的描画,把阿Q的性格变得“有形”和“可见”。由此可见,“因文生图”是语图转换中不可或缺的一环,为语图转换提供参照。

图5 丰子恺绘制的《漫画阿Q正传》

图6 程十发绘制的《阿Q正传一零八图》

图7 丁聪绘制的《阿Q正传插画》

三是图中增文。即图中增加题注、脚本等文字说明。罗兰·巴特把图像信息分为语言信息、无编码的“外延讯息”和编码的“内涵讯息”。*这一图像信息的分类援自罗兰·巴特1964年发表的《图像修辞学》。在这篇论文中,巴特通过分析意大利潘扎尼(Panzani)面条的商品广告,把图像信息分为语言学信息、无编码的“外延讯息”和编码的“内涵讯息”。参见[法]罗兰·巴特 :《显义与晦义——批评文集之三》,怀宇译,百花文艺出版社2005年版,第26页。“语言信息”是指图像文本中的题注、脚本等,无编码的“外延讯息”是画面信息,编码的“内涵讯息”则是画面蕴含的意图。语言信息的作用在于对于浑整的图像意指构成“锚定”。有学者研究指出:“文字讯息的作用至关重要,扮演着锚固意义和识别图像的角色。介绍画面内容的说明文字是参与者直接阅读的结果,回答了‘画的是什么’,为读者提供了理解图像的最基本资源。”*张高元 :《京官雅集的图像修辞学解读》,《华侨大学学报》(哲学社会科学版)2014年第1期。例如,丰子恺版的《漫画阿Q正传》,就经常加上一些题句在图像的旁边,如“阿Q真做!” “哙,亮起来了!”“你怎么会姓赵,你那里配姓赵?”“和尚动得,我动不得?”这些语言只出现在图画的边缘,但它几乎第一时间夺取了观者的注意力。特别引人注目的是丁聪版的《阿Q正传插画》(图7),连环画的脚本语言被印在半透明的薄纸上,覆盖在了图像插页之上,当我们翻动书页的时候,文字页与图画页的重叠便产生独特的语图互文效果:语言和文字以叠加的效果互相映衬,文字在上面图像进行锚定。我们知道,语言是“实指性”符号,语言就像照相机的“聚焦”一样,呈现一种‘向心式’的意指形态,它使得意义的指涉明确、具体、无歧义;而图像的“虚指性”则遵循“相似性原则”,是一种多义、含混和浑整的意指,呈现一种“离心式”的意指形态。*俞见章、叶舒宪 :《符号:语言与艺术》,上海人民出版社1988年版,第263页。如果要使得图像在“虚化”的情况下意指明确,就离不开语言的“锚定”。“图中增文”也使得语图切换过程呈现出“语图唱和”修辞效果。

四是图中衍文。语言与图像既相辅相成又游离超越,因而形成了图像额外衍生的意义。罗兰·巴特定义的“编码的图像信息”,需要观者根据一定的知识结构和文化习俗、惯例等作出相应的解读。图像蕴含这许多的历史记忆功能,即“图像证史”,通过凝视各种不同的阿Q图像,我们会发现这样一种修辞意图——图像是文化的视觉载体和组成部分,图像的有意变形,掺入了想象,那些看似无意的想象背后,恰恰隐藏了历史、价值和观念。画家笔下的阿Q形象各异:刘岘的抽象、丰子恺的平淡冲和、丁聪的阴森沉重、程十发的写意等等,这些图像便成为人们恢复现代国民面貌历史记忆的依据。鲁迅关于现代中国文化转型时期反思国民性的思考,在图像性实践中被放大、强化和凸显。

由此可见,援图入文、因文生图、图中增文、图中衍文构成了“语图切换”的基本策略。在“语图切换”中,语言失去了自身的非直观性,从“实指”转向“虚指” ,它同时也得到了“图像直观”这一忠诚的侍臣。往昔有“文以载道”, 今则有“图以载文”。

三 、“语图之争”:从“文之悦”到“图之悦”

“图以载文”是图像对于语言“顺势”模仿,文学借助图像自我放逐,也引起了一场关于阿Q图像绘制过程中的“语图之争”。其中最有争议性的要数丰子恺的《漫画阿Q正传》。一方面,精英知识分子对于丰子恺的阿Q图像评价颇低。冯雪峰指出:“丰子恺的这作品,我们觉得很枯燥,没有什么引人入眼目的地方,它仅仅止于一些墨写的图像而已。”*冯雪峰 :《读漫画〈阿Q正传〉》, 载彭小苓、韩蔼丽编选 :《阿Q70年》,北京十月文艺出版社1993年版,第640页。周作人也认为《漫画阿Q正传》画得不好,他评价道:“丰君的画从前出于竹久梦二,后来渐益浮滑,大抵只赶得着王治梅算是最好了,这回所见,虽然不能说比《护生画集》更坏,也总不见好。”*知堂(周作人) :《关于阿Q》, 载彭小苓、韩蔼丽编选 :《阿Q70年》,北京十月文艺出版社1993年版,第104页。茅盾为丁聪的《阿Q 正传插画》作序时,还在影射丰子恺的创作: “我是以为阴森沉重比之轻松滑稽更能接近鲁迅原作的精神的。”*茅盾 :《阿Q 正传插画(序二)》,载丁聪: 《阿Q 正传插画》,上海出版公司1946年版,第IX页。另一方面,《漫画阿Q正传》却受到大众的喜爱,从该书的发行量来看,至1951共发行了15版,这是当时其他同类作品所无法比拟的,甚至还远远超越《阿Q正传》原著的发行量,这充分说明当时丰子恺漫画受大众喜爱的程度。大牌的文学家和大众的评价居然出现一冷一热的局面,这又该如何解释呢?

从学理层面来讲,我们可以从读者接受层面来解释这一现象的产生。“文学图像化”归根结底是一个“内图像”转换成“外图像”*赵宪章 :《传媒时代的“语-图”互文研究》,《江西社会科学》2007年第9期。的过程,前者是“思维的、诉诸想象的图像”,后者是“直观的、诉诸视觉的图像”,在这个过程中,文学阅读”转变为“文学观看”,人们不直接面对白纸黑字的 “阅读”,而是通过图像作品去 “观看”文学。同时,这一观看之道产生了从“文之悦”到“图之悦”*赵宪章 :《语图传播的可名与可悦——文学与图像关系新论》,《文艺研究》2012年第11期。的转变。“文之悦”主要指语言符号的愉悦性,是一种认知之悦 、命名之悦,对于读者而言,文学语象是一种想象性的心理图像,需要充分调动读者的知识储备,阅读过程必须凝神静思、反复回味和深度理解,最后才能获取阅读的快感,即“文之悦”。“图之悦”主要指图像符号的愉悦性,是一种艺术之悦 、审美之悦,对于观者而言,图像是直观呈现性的物质性图像,图像愉悦来自图像符号本身,直面图像便可获得读图的快感。进一步来讲,从“文之悦”到“图之悦”,图像直观使得承载的事理变得轻薄了,正所谓“图以载文文自轻 ”。

因此,图像阿Q要达到和鲁迅笔下阿Q一样的审美效果并不是一件太容易的事情,画家笔下的阿Q图像必然带来不同的评价效果,茅盾就表达过对于图像阿Q的感受:“我以为阿Q这典型是那样的复杂而深刻,矛盾而又统一,使人憎而又使人爱,要整个的把握到而用艺术的另一形式再现出来,怕不是一蹴而成的。对于图画的《阿Q正传》我也有同样的感想,我读过两种以上的图画《阿Q正传》,觉得画家主观的看阿Q时所取的角度往往会成功了不同的画面——完全不同的气氛,不光是阿Q的表情姿态之不同。”*茅盾 :《〈阿Q 正传插画〉序二》,载丁聪: 《阿Q 正传插画》,上海出版公司1946年版,第VII、VIII页。丰子恺这种画法,采用的是大众更容易接受的直观视觉形式,《漫画阿Q正传》正文前配的“阿Q遗像”就和人物“绣像”相同,让观者在阅读之前有一个总体的视觉轮廓,以增加观者的兴趣。另外,漫画的风格通俗易懂、充满谐趣,这种图像更符合大众的期待视野,进一步来说,图像承载的东西更“轻”,更易于接近大众的接受水平。而冯雪峰、周作人、茅盾等人则以精英化的眼光来审视丰子恺的《漫画阿Q图像》,他们要求图像和语象高度吻合,希望图像能充分表达出阿Q诸多复杂深刻的一面,但这种期待却不免和“文学图像化”的学理机制相抵触,“图以载文文自轻 ”的学理逻辑不可能让图像承载语言的“实指性”功能,也就是承受语言实的内容之“重”,换言之,从“语象”到“图像”,最终达到的是“图之悦”的效果,丰子恺《漫画阿Q正传》的“图文之争”显示出语图关系中这一深层的学理逻辑。

四、结 语

通过“图像凝视”,我们可以归纳出,鲁迅语象图像化的过程中展现出一种出位之思,即图像对于原型的重构,在学理机制上具体表现为:心理的、想象性的“内图像”转化为外在的、物质性的“外图像”,“图以载文文自轻”,白纸黑字的文字阅读让位于读图。当然,从“语象”到“图像”的逻辑转换不仅表现在文学原型的重构上,还表现在场景的图像叙述和主题的图像阐释等方面,这些问题都有待于去深入探讨。

(责任编辑:陆晓芳)

2016-10-15

张乃午(1982—),男,南京大学文学院博士研究生,主要研究方向为文学理论、文学图像论。

本文系国家社科基金重点项目“文学图像论”(项目编号:12AZW005)和江苏省普通高校研究生科研创新计划项目“鲁迅的语象和图像关系研究”(项目编号:KYLX_0016)的阶段性成果。

I01

A

1003-4145[2016]12-0053-06