杭州吴山宝成寺麻曷葛剌造像二胁侍身份献疑

2016-12-16唐卫萍

陈 越, 唐卫萍

(杭州师范大学 艺术教育研究院, 浙江 杭州 311121)

杭州吴山宝成寺麻曷葛剌造像二胁侍身份献疑

陈 越, 唐卫萍

(杭州师范大学 艺术教育研究院, 浙江 杭州 311121)

作为中国内地仅存的一尊有确切纪年的藏传佛教麻曷葛剌造像,杭州吴山宝成寺的麻曷葛剌造像有着重要的历史与图像学价值。长期以来,学界认为该麻曷葛剌造像两侧胁侍为文殊和普贤。然而,综合分析佛教艺术史上的麻曷葛剌胁侍造像传统、文殊菩萨与普贤菩萨造像传统、宝成寺麻曷葛剌两胁侍的造像构成与所佩饰物等,并结合元代的相关艺术文献资料,可判定其实际上与文殊、普贤并无关联。根据现有图像与文献信息,这两身胁侍可能分别是骑狮大黑天和帝释天。

麻曷葛剌;大黑天;胁侍;宝成寺

宝成寺坐落于杭州吴山的紫阳山东麓,原为五代后晋天福年间由吴越王妃仰氏所建的释迦院,后于北宋大中祥符年间改额为宝成寺。[1](P.168)今宝成寺遗址可见三龛造像,其中的莲花生大士龛为20世纪90年代新塑,三世佛龛亦为后来修补而成,唯有麻曷葛剌龛保存相对完好(见图1)。目前学界公认这是中国内地仅存的一尊有确切纪年的麻曷葛剌造像,具有重要的历史与图像学价值。2001年7月,宝成寺麻曷葛剌造像因其在宗教历史和宗教艺术史上的特殊地位,被国务院公布为第五批全国重点文物保护单位。

龛内所刻题记曰:“朝廷差来官骠卫上将军左卫亲军指挥使伯家奴,发心喜净财,庄严麻曷葛剌圣相一堂,祈福保佑宅门光显,禄位增高,一切时中吉祥如意者,至治二年□月□日立石。”由此可知该龛系由伯家奴雕造于元英宗至治二年(1322)。这龛造像的主尊为西藏密教中的护法神麻曷葛剌,又称大黑天,元世祖忽必烈在位时由帝师八思巴送入宫廷,并受到元朝历代皇帝供奉。大黑天的造像呈忿怒相,有二臂、四臂、六臂的形态,种类多达数十种。宝成寺的这一尊为二臂大黑天,其背后熊熊火焰,双手捧头颅状物件,脚踏身着汉服的人像,呈半蹲状,狰狞恐怖。顶部有三只金翅鸟,并在金翅鸟下方左右有类似于黑鸟和黑狗(或黑狼)的造型。*此处两动物形状模糊,很多学者认为是鸽子和羊,且具有“摆脱贪得无明”的含义(如辰闻著《宗教与艺术的殿堂——古代佛教石窟寺》,辽宁师范大学出版社,1996年,第226页)。杨晓海在其论文《杭州吴山宝成寺麻曷葛刺造像研究》中则通过引用《萨迦世系史》中记载持的喜金刚咒时看到云中宝帐怙主(即大黑天)被黑鸟黑狼黑人黑狗包围的情景,认为是黑鸟和黑狗。现发现在很多大黑天为主尊唐卡背景中都有黑鸟、黑狗以及狼形象的出现,因此本文基本采信杨晓海的说法。大黑天左右两侧有骑狮、骑象胁侍各一尊,由于文殊骑狮、普贤骑象的造像在汉传佛教中广泛存在,所以这两尊胁侍通常被认定为文殊和普贤。但如果对骑狮胁侍和骑象胁侍的诸多细部特征加以分析就会发现,实际情形远非如此。

图1 杭州吴山宝成寺麻曷葛剌造像(陈越摄于2016年5月)

一、关于宝成寺麻曷葛剌两侧胁侍身份的认识简史

目前发现的最早提及宝成寺麻曷葛剌两侧胁侍的文字记录,当是明代万历四十五年(1617)重修宝成寺时留龛壁上的题刻:“麻哈葛剌□□上国尊称释迦世尊文殊普□向来毁/杭州府钱□□□良坊信□□/重绘一新立/大明万历四十五年□□巳六月□□旦立。”尽管破损严重,但仍可辨识出其中的“释迦文殊普(贤)”字样,可见当时将麻曷葛剌看作是释迦的变相,而两侧胁侍则被认作是文殊与普贤。由于明代对宝成寺重修时,信奉藏传密教的蒙古人早已离开杭州,时人未必对元代时受密教影响的造像形成准确的认识。此后清人厉鄂在一首诗中对此龛有详细描述,与两胁侍相关的句子有:“有来左右侍,骑白象青狮,狮背匪锦幪,荐坐用人皮,髑髅乱系颈,珠贯何累累,其余不尽者,复置戟与铍。”[2](P.372)但不知出于何种原因,厉鄂在诗中并未对两位胁侍的身份加以说明。

此后的一段时间里,关于麻曷葛刺像二胁侍的身份问题并未引起研究者的重视。如出版于1956年的《西湖石窟艺术》尽管收录了两张宝成寺的麻曷葛刺像,但对胁侍却只字未提。*参见浙江省文物管理委员会编《西湖石窟艺术》,浙江人民出版社,1956年。稍晚两年出版的《杭州元代石窟艺术》一书,不仅较为详细地记述了麻曷葛刺像本身,也对两胁侍作了描述:“麻曷葛刺左右配置的那两尊造像,手执法器,坐青狮白象,兽背锦幪角也饰有人头。”[3](P.11)但同样回避了二胁侍的身份问题。

1981年出版的王士伦、赵振汉的《西湖石窟探胜》则对胁侍身份下了结论:“麻曷葛刺的左侧是文殊骑狮。这尊文殊,不是通常所见的那种具有大智的静雅容相,而是一副凶神的模样……狮子歪头张口,像是要吃人,它的背上垂下的巾檬角上,也挂着人头。右侧是普贤像……白象也变形了,它背上的巾幪角挂着人头。”[4](P.52)1986年由浙江文物考古研究所编写的《西湖石窟》一书(王士伦主编)则直接认为:“麻曷葛剌左侧胁侍文殊骑狮……右侧胁侍普贤骑象。”[5](P.221)

后来的绝大多数研究文章,如石青芳《杭州宝成寺大黑天造像考》、王跃工《元代杭州佛教密宗造像之研究》、郎旭峰《宝成寺麻曷葛剌造像》等,包括台湾学者陈清香的《文殊普贤菩萨在西湖石窟的图像表现》一文,大抵沿着《西湖石窟探胜》和《西湖石窟》的思路,将两胁侍认作文殊和普贤。他们做出这种认定的直接原因,便是二胁侍的坐骑为狮与象,以及文殊普贤作为胁侍的造像在汉地十分流行。我们知道,早在宋代时,元宵灯会上便有“以彩结文殊、普贤,跨狮子、白象”的记载,[6](P.107)可见青狮普贤和白象文殊作为并列的胁侍造像长期以来在汉地盛行且深入人心,因此,将宝成寺麻曷葛剌像二胁侍身份认定为文殊与普贤,似乎顺理成章。

然而,跟通常所见的青狮普贤、白象文殊相比,这两尊造像的造型的确不同寻常,从而使得一些学者在介绍宝成寺时更为谨慎,仅将两侧胁侍描述为“骑狮胁侍”与“骑象胁侍”,而不直接判定为文殊与普贤。最有代表性的是著名考古学家、中国佛教考古的开创者宿白先生发表于1990年的《元代杭州藏传密教及有关遗迹》一文。该文系统地考察了宝成寺的这一龛造像,详细说明了有关历史记载,并对每尊造像均进行了相当深入的研究,但将这两个胁侍也只称作“骑狮侍者”和“骑象侍者”——“龛内雕三像,中为麻曷葛刺倚坐像,左为骑狮侍者,右为骑象侍者,三像形像略如厉诗所咏。”[7](P.369)藏传佛教艺术研究专家谢继胜先生也对麻曷葛剌造像二胁侍是否为文殊普贤表达了初步的疑虑,并猜测了几种关于大黑天胁侍的可能性。[8](PP.364-365)此外,熊文彬在《元代藏汉艺术交流》一书中提及这两位胁侍时也仅称“左胁侍为骑狮像……有骑象胁侍”。[9](P.166)

实际上,我们只要将问题回溯到出版于1981年、直接把宝成寺麻曷葛剌像二胁侍称作文殊普贤的《西湖石窟探胜》一书,同时对比现存最早的宝成寺麻曷葛剌龛照片(见图2),就会发现一些问题:书中称“狮子歪头张口,像是要吃人”,但从照片可以见到,早在1922年狮子头部已经被毁,根本无从得知狮子是否“歪头张口”。这种无根据的描述无疑会让人怀疑其所下结论的可信度。而且,骑象胁侍的象背上所挂也并不是人头,而是普通的圆环。

图2 宝成寺麻曷葛剌一龛照片(美国传教士费佩德摄于1922年)①

二、文殊普贤胁侍麻曷葛剌不符合

佛教的教制与传统 宝成寺麻曷葛剌一龛造像为元代所造,主尊麻曷葛剌是藏传密教中所供奉的护法大黑天,其在汉族地区的信仰十分微弱。元代朝廷因信仰藏密而多塑大黑天造像,并有记载。《元代画塑记》一书记载了4处关于麻曷葛剌的造像:

仁宗皇帝皇庆二年(1313)八月十六日……西南北角楼马哈葛剌等一十五尊……东西角楼四背马哈葛剌等一十五尊。[10](P.15)

(延佑)七年(1320)四月十六日……塑马哈葛剌佛及其半绕神圣,画十护神……马哈葛剌一,左右佛母二,半绕神一十二圣。[10](PP.21-22)

至治三年(1323)十二月三十日……正尊马哈哥刺佛一,左右佛母二尊,伴像神一十二尊。[10](P.22)

泰定三年(1326)三月二十日……西南角楼马哈葛剌等佛一十五尊。[10](P.23)

在上述记载中,有两处都提到麻曷葛剌像左右为两佛母。在现存与大黑天相关的唐卡、雕塑中,人们所见到的左右胁侍也均以佛母为主,用两菩萨作为大黑天胁侍的情形从未出现过。而且,大黑天虽在密教中地位很高,在元代备受崇拜,但其本身作为护法的身份,决定了在造像中很难用地位更高的菩萨作为胁侍。被元世祖封为“国师”的八思巴大师在其所著《摩诃葛剌神像雕塑法》中只将麻曷葛剌称为“神像”,元代柳贯《护国寺碑》中对他的称呼也只是“摩诃葛剌神”或“大护神”,[11](P.179)而在《佛祖历代通载·胆巴传》中尽管竭力渲染大黑天的神威,但也仅称为“麻曷葛剌神”。[12](P.139)这些均是麻曷葛剌在元代基本身份定位的有力证明。

我们发现,唯独在《元代画塑记》中出现了“马哈葛剌佛”的说法。《元代画塑记》记载:“天历二年十一月十三日院使拜住奏,皇后懿旨命八儿卜匠铸救度佛母银佛……依所画样,银铸八臂救度佛母,光焰及座亦以银为之,余左右佛用鍮石铸造而镀以金。”[10](PP.33-34)可见,这部书将救度佛母也称为“佛”,并将左右胁侍也称为“余左右佛”。也就是说,书中所称之“佛”,并非是对塑造对象所处果位的指称,而是类似于我们今天所说的包括佛像、菩萨像、罗汉像、护法像等在内的一种“佛像”统称。如此,则麻曷葛剌在元代虽然地位甚高,但仍应视为护法身份。即使按照一些学者所坚持的“大黑天为大日如来忿怒相”的说法②,也不能改变大黑天作为护法神系统之一员的基本身份定位。因为在现存的历代大黑天绘画雕塑作品中,亦从未有过以大黑天形象作为主尊来体现大日如来性质与地位的特例。

简言之,麻曷葛剌只是护法神,无论其处于因地的护法神还是由果地大日如来“示现”的护法神,其地位都低于作为菩萨身份的文殊、普贤。如果我们假设宝成寺麻曷葛剌龛是以文殊普贤胁侍麻曷葛剌,则显然违背了佛教的基本教制与造像传统。

①参见罗伊·休厄尔著《天城记忆》,山东人民出版社,2010年。

②如王跃工在《元代杭州佛教密宗造像之研究》中认为,“而藏密一般认为他是大如来在降魔时的变相”。载《新美术》,1998年第2期,第55页。

三、宝成寺二胁侍造像不符合文殊普贤造像仪轨

下面我们再对宝成寺麻曷葛剌二胁侍像做图像学上的分析。

麻曷葛剌右侧的骑狮胁侍(见图3),右手持三叉戟,三叉戟上串有四个骷髅头,左手持一人头形的物件;脖子上挂有骷髅串,另似乎有兽头样式的挂件于胸口,衣纹袖口呈飞舞的动态,成跏趺坐于狮子上。狮子的头部已损,从现存最早摄于1922年的宝成寺麻曷葛剌造像照片来看,此

胁侍的坐骑头部已经损坏,不过从足部尾部毛发中可看出应为狮子的造型。坐骑上铺人皮,并在腹部倒挂人头,造像背景是熊熊烈火。汉地的文殊像虽为骑狮,但一般显现为温和相。而在密教中,文殊的忿怒相为大威德金刚,形象多为牛头多面多手,脚下踩着人、兽等众生,如有坐骑亦一般为牛,与宝成寺的骑狮忿怒造型全然不同。不仅如此,宝成寺骑狮胁侍的手持法器也与普通文殊造像不同。孙晓岗在《文殊菩萨图像学研究》中专门论述了有关文殊菩萨的印相和持物问题:“密教像特别重视印……从以上诸经仪、规记载文殊菩萨的特征可知,部分左右手,其持物和印相都是如下数种:说法印,与愿印,持如意,持青莲花,持青莲花上置三钴杵、梵经等,持梵经,持利剑等。”[13](P.11)文殊的造型在藏传佛教与汉传佛教中有一定的共通之处,但无论如何,从未有过右手持三叉戟、左手托似人头造型物的文殊菩萨像。因此,从图像学角度考察,基本上可以肯定骑狮胁侍的身份与文殊无关。

图3 宝成寺麻曷葛剌龛骑狮胁侍(陈越摄于2016年5月)

另一胁侍为麻曷葛剌造像左侧的骑象造像(见图4),其双手所持何物已辨认不清,从现存图像中可看到似乎左手置于左膝处,俯掌于某物之上;右手持一棍状物体,物件上部较大,看似为圆柱形,细看会发现有所破损,样子不同于常见的法器。不同研究者对骑象胁侍右手所持之物,各执一词:郎旭峰《宝成寺马哈葛剌造像》认为“骑象胁侍手中所持为木鱼槌”;[14](P.514)王跃工则谓“右手执如意”;[15](PP.46-56)杨晓海则称“此物更像是杵,佛教中金刚杵正是法器之一,因此判断此物为护法所用的金刚杵”;[16](P.44)清人厉鹗在其专写宝成寺麻曷葛剌像的诗中则认为:“其余不尽者,复置戟与铍。”[2](P.372)上述表明,骑狮胁侍手持戟而骑象胁侍手持铍。后者从现存图像来看,则不像铍。

图4 宝成寺麻曷葛剌龛骑象胁侍(陈越摄于2016年5月)

我们接着对汉传佛教之普贤与密教之普贤的手持与造像进行分析。汉传佛教中的普贤如有持物多为如意,也有的为双手托宝塔(如大足宝顶山的普贤像),也有手持宝珠(如龙门潜溪寺的普贤像)等。而宋代峨眉山万年寺的铜制普贤造像双手持长如意,其长度与外形颇类似于宝成寺骑象胁侍手中所持的器物,但形状略异,且宝成寺造像受藏传密教影响更深,当更多地和密教中的普贤形象有关联。在密教中,关于普贤形象的记载有多种,其手持法器的方式大致包括:右手持宝剑,或莲花上托宝剑,金刚杵;左手持金刚铃,或呈拳状。[17](PP.163-165)而宝成寺骑象胁侍像的右手所持一头较大,外形既不似宝剑,也不似普通的金刚杵造型。因此,其手持何物尽管难以确定,但至少可认为不同于佛教仪轨中的普贤造像手持物。

此外,从衣饰上看,骑象胁侍的脖子上并无骷髅串,而为一串念珠。其衣饰衣袖与另一胁侍相同,呈飞舞状。该胁侍跏趺坐于六牙白象之上,有所不同的是,被于此坐骑白象上的并不是人皮,而是带有纹理的布料,同时腹部所挂也并非人头,而是一圆环。从这些描述中我们可以看出,此尊胁侍并不似另一尊骑狮胁侍那样凶神恶煞。骑狮者使用人皮,挂骷髅串,倒悬人头,而骑象者在装扮上无人头等诡异之物。如果一定要说此两尊为文殊普贤,且文殊披戴骷髅是因为此龛主尊为大黑天的忿怒变相,那么为何普贤的造像并无挂骷髅串等凶恶装饰呢?可见,有关宝成寺麻曷葛剌二胁侍的文殊普贤之说,疑问甚多。无论从哪个角度来看,都缺少有力的证据将其造像的造型样式与仪轨上所述的文殊普贤图像关联起来。

四、二胁侍身份更可能是骑狮大黑天和帝释天

(一)关于麻曷葛剌胁侍可能性身份的一般分析

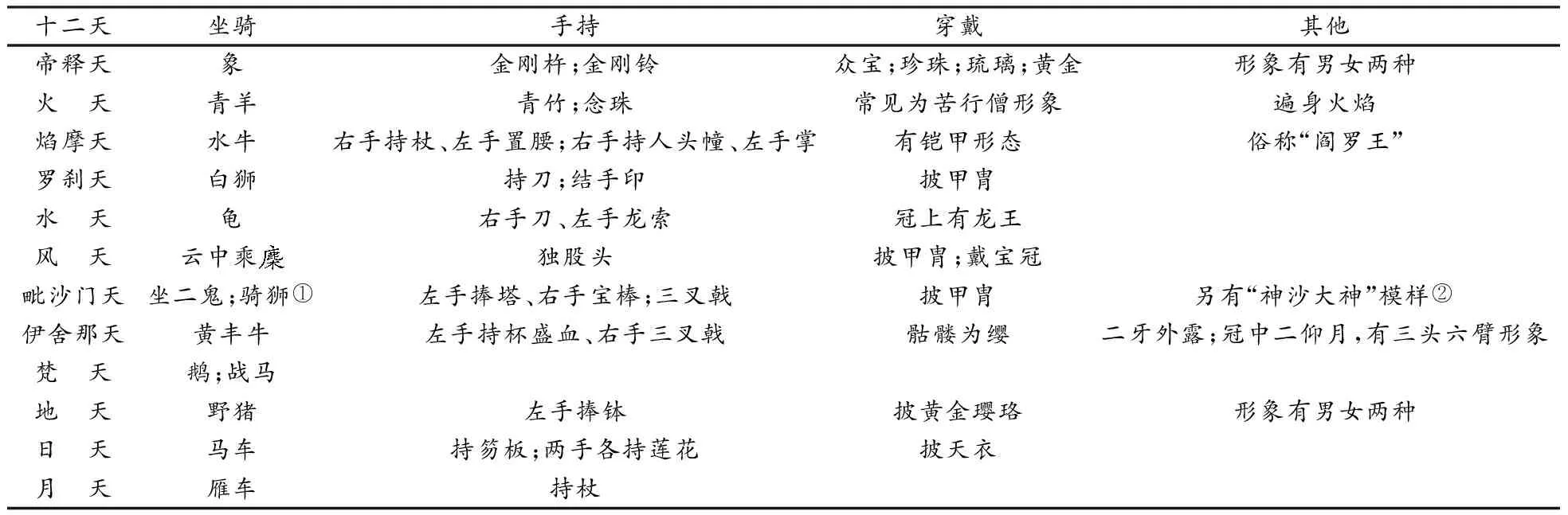

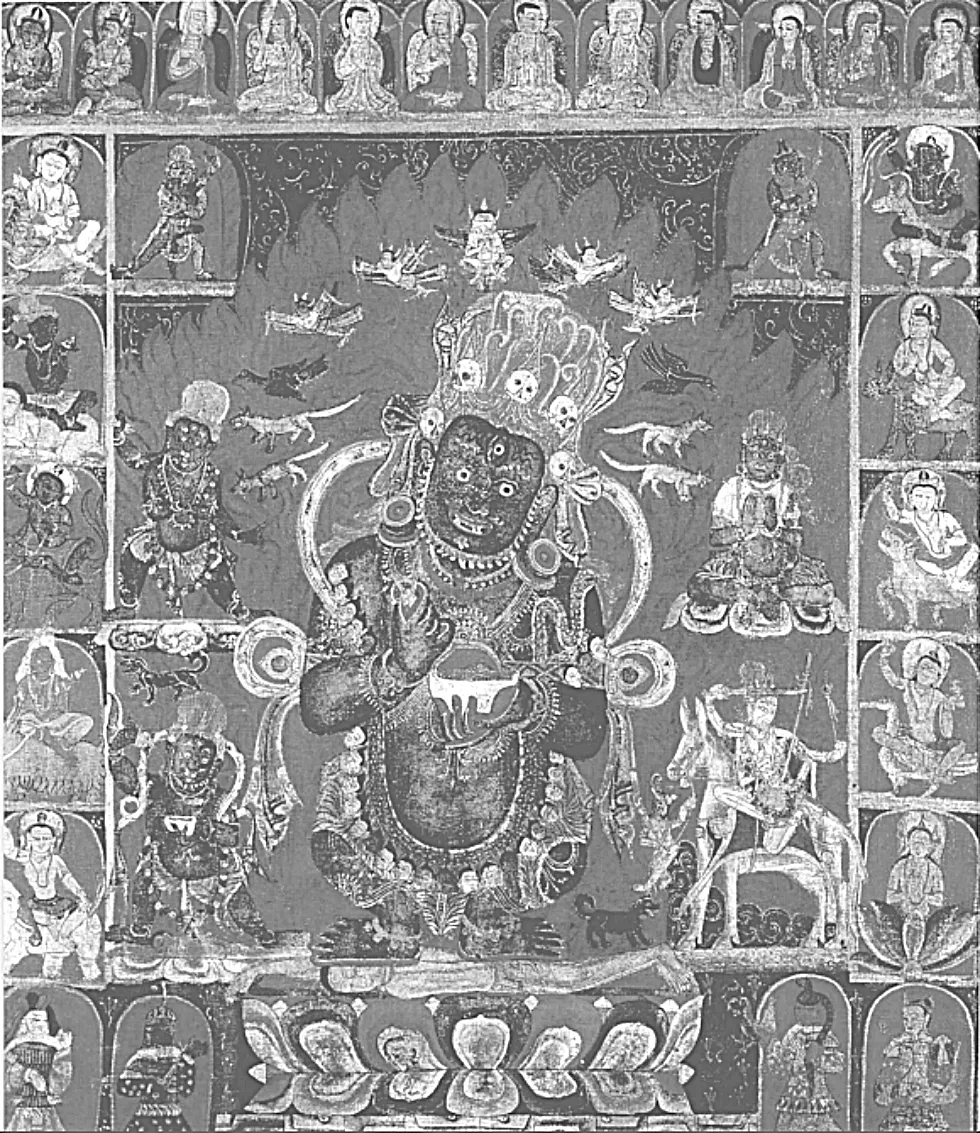

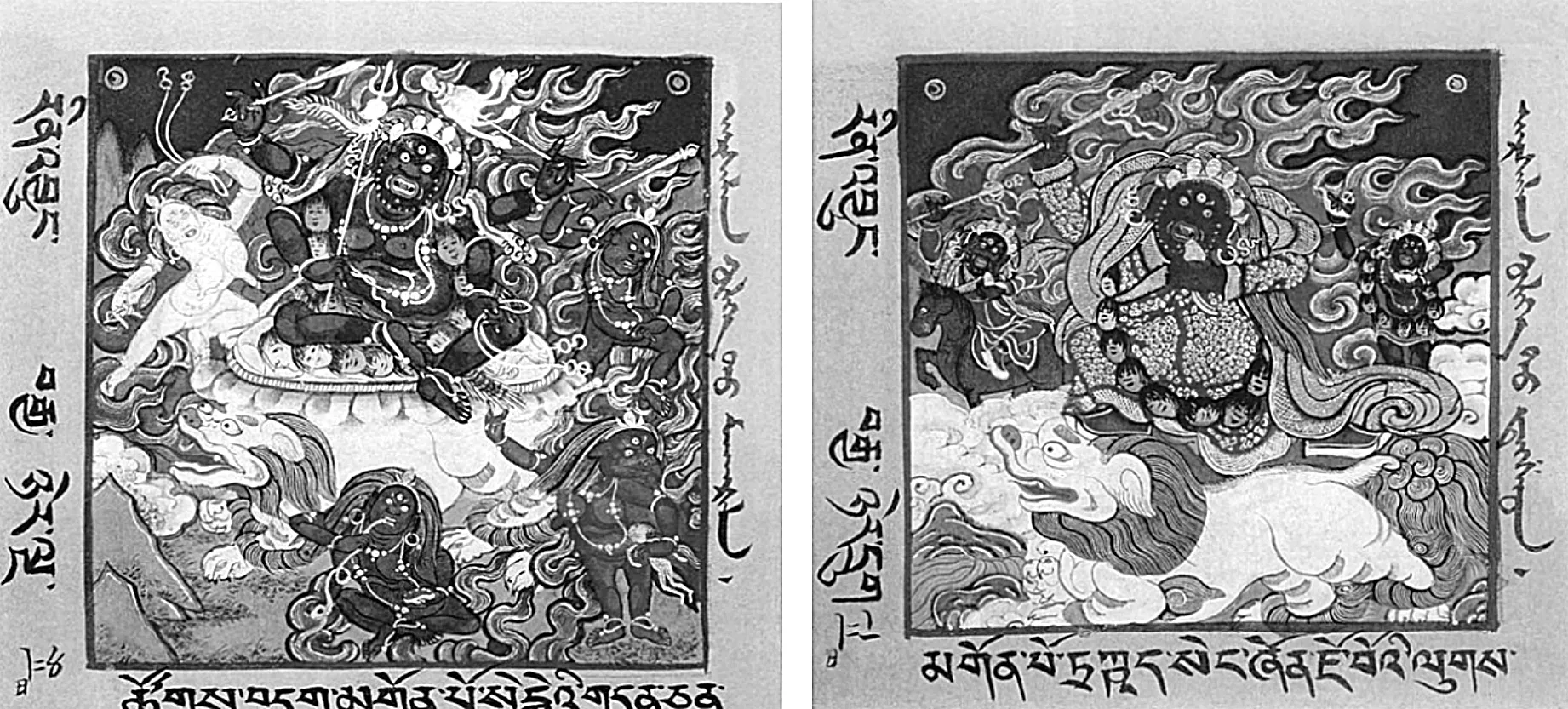

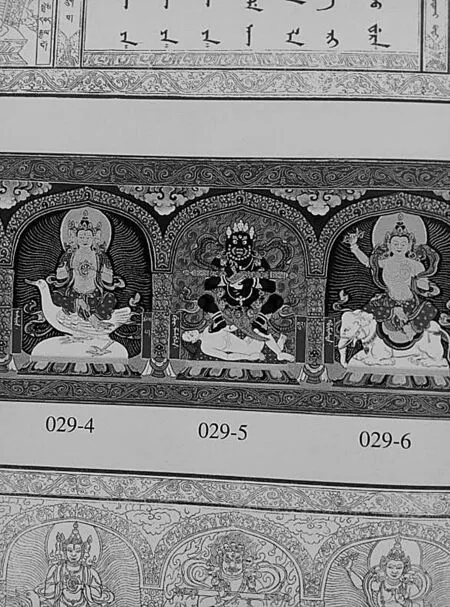

《元代画塑记》一书所记多为元代官方造像,其中还有元代著名雕塑家阿尼哥、刘元、阿僧哥的造像记录,在年代上与宝成寺1322年的造像时间也十分接近,有几处甚至只隔几年。所以可以通过此书来看当时关于麻曷葛剌的造像布局以及胁侍。《元代画塑记》中对麻曷葛剌造像群的记载是一十五尊,分为两类:一类是“塑马哈葛剌佛及其半绕神圣,画十护神”,应为麻曷葛剌与四位主要胁侍,再加十位护方神;另一类是“马哈葛剌一,左右佛母二,半绕神一十二圣”、“正尊马哈哥刺佛一,左右佛母二尊,伴像神一十二尊”,[10](PP.21-22)这种布局当是将麻曷葛剌作为主尊,旁边两胁侍佛母,周围十二天。用方位护法神作为大黑天的次要胁侍,这样的布局我们在与大黑天相关的唐卡中也能看到(见图5、图6)。图5为现藏于美国鲁宾博物馆的唐卡,大致为13世纪到14世纪的作品。中央为宝帐怙主,半蹲踩在有尸体的莲花座上。两侧为每边排列的五个十方守护神。图6为15世纪的唐卡,中央为六臂大黑天,脚踏象头人,在主尊大黑天的下方即是每边排列的五位十方守护神,即十天。十天加上日天(Aditya)、月天(Candra),合计十二天。[18](P.285)在《续藏经》中有《十二天仪轨》,大致讲述了十二天所持与坐骑特点。[19](P.726)笔者把《十二天仪轨》中所记,与其他现存造像绘画相结合,整理如下(见表1):

表1 十二天大致形象概括

①一般坐于鬼上,当然也有骑狮像。青海省博物馆即藏有清代毗沙门天骑狮唐卡。

②“一般形象是典型的毗沙门天王相式:左手托塔,右手持戟,身着过膝铠甲,腰中佩剑,下有两地神托足。另有12世纪日本的绘画显示这个神的形象是头发竖立的凶相,一只手向外伸,另一手抬起似乎正要打人,脖子上挂有七个骷髅头,臂膀上缠着蛇,两膝盖处伸出象头,脚是爪状,这就是所谓的‘深沙大神’样式。”详见李翎著《佛教与图像论稿续编》,文物出版社,2013年,第62页。

从表1见,帝释天、罗刹天、毗沙门天与伊舍那天部分地与吴山宝成寺造像符合。另外,大黑天的主要胁侍更应该成为考虑的对象。一般来说常见的大黑天胁侍佛母为吉祥天母与独髻母,阎罗与尸陀林主也常常作为大黑天的胁侍出现,其中尸陀林主为一对白骨形态,与宝成寺的造像相差过大,故不作考虑。

图5 13-14世纪唐卡

图6 15世纪唐卡*诺布旺典著《唐卡中的大黑天》,紫禁城出版社,2009年。

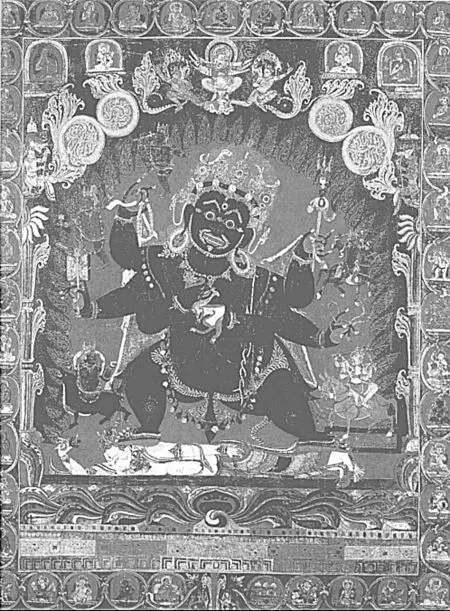

为了对各种可能性进行开放式的分析,笔者在此将作为大黑天主要胁侍的另外三位尊神的大致样式,归纳如下(见表2)*此表主要参考资料有:阿罗·仁青杰博、马吉祥编著《藏传佛教圣像解说》,青海民族出版社,2013年;琼那、诺布旺典著《世界最美唐卡·唐卡中的金刚、空行、护法》,陕西师范大学出版社,2013年。:

表2 大黑天主要胁侍形象概括

从表2可见,三者在手持上都与宝成寺造像相似,但都没有骑狮或骑象的形象。其中吉祥天母的形象相对于其他两神而言,更类似于宝成寺右侧骑狮造像,驴的造型较牛与莲花而言更类似于狮子,并且在穿戴上吉祥天母的装饰几乎与宝成寺的造像一致。

(二)宝成寺骑狮胁侍身份分析

1.并非“吉祥天母”

吉祥天母,藏名又称班丹拉姆(见图7),拥有众多的名字,是西藏诸多宗教流派所信奉的护法神。有一种说法是吉祥天母为大黑天之明妃,且现在流传下来的大黑天造型,胁侍多有此吉祥天母。吉祥天母呈忿怒相时,其造型在各地略有不同,但大体是一位骑骡子的护法女神。基本造型为蓝面赤发,头戴五头骨冠。面部有三只圆睁的眼睛,左手托着盛满血浆的碗,右手持三叉戟,象征着摧毁一切。脖子上挂着由骷髅串成的项链,背景一般为燃烧的大火。骡子身上披人皮,腹部倒挂人头,缰绳为蛇形,骡子屁股上还有只眼睛。

图7 18世纪吉祥天母唐卡(现藏于故宫博物馆)*图片来源于故宫博物院编《故宫唐卡图典》,紫禁城出版社,2011年,第222页。

另外,也有手持短金刚杵,身披虎皮,骡子身上挂有两骰子,鞍后挂荷包等说法,大致属于容易辨认的造型。笔者发现,其造型中常出现的手持三叉戟,颈戴骷髅串成的项链,包括坐骑上以人皮作为坐垫,下垂人头,这些特征均与宝成寺的造像完全一致。值得注意的是,宝成寺麻曷葛剌造像雕造之时,也即元英宗至治二年(1322),正是藏传佛教萨迦派势力崛起之际*参见丹曲编著《萨迦王朝的兴衰》,民族出版社,2004年。,按照宝成寺麻曷葛剌造像一侧的题刻文字——“朝廷差来官骠卫上将军左卫亲军指挥使伯家奴,发心喜净财,庄严麻曷葛剌圣相一堂”,可见此造像受到当时朝廷的宗教信仰之影响,也即受到萨迦派信仰的影响。而在萨迦派中,吉祥天母正好位列“萨迦三护法”的第一位,受到尊敬与敬奉。从配饰与信仰上,似乎都与宝成寺的骑狮胁侍造像相吻合。

但问题在于,若纯粹从图像学的角度来判断,其坐骑显然与宝成寺的十分不同。从笔者所拍摄的照片来看,坐骑腿部有明显的毛发纹理,而且毛发浓密,并不似骡子的腿部。再细看足部,有爪有趾,而非骡子之蹄(见图8)。观察坐骑尾部,毫无“眼睛”的痕迹。即使我们考虑到在某些细节的造型上各地会因地制宜得以改动,但坐骑为骡子、屁股有眼睛的特色是一直保持流传的,且有相关传说故事与之相印证,这一点似乎不应有变动。

图8 宝成寺骑狮胁侍坐骑腿部细节,可以见到有爪子以及毛发的刻画,和驴的蹄子大不同

2.亦非十二天中的守护神形象

从上述推测中发现,十二天中具有骑狮造像可能性的有罗刹天、毗沙门天与伊舍那天。其中伊舍那天也被称作大自在天,其佩戴骷髅璎珞,手持三叉戟,与宝成寺骑狮胁侍的造像佩戴相似,但坐骑形状为牛。吕德廷详细介绍了伊舍那天在各个朝代的演变过程,可是未见到骑狮的特例。[20]与上述吉祥天母的情形相同,因此骑狮造像为伊舍那天的可能性并不大。

另两尊守护神的形象大多“著甲胄”。笔者在考察宝成寺骑狮胁侍造像时见到其胸口有兽头图案,认为此像可能身披甲胄(见图9),其实造像上的兽头图案并非甲胄上的兽头图案。考察中国历代盔甲的历史,会发现甲胄上兽头的图案

只出现于腹部,并没有出现在胸口位置的案例,胸口所挂的一般为护胸镜。奥地利的内贝斯基·沃杰科维茨在《西藏的神灵和鬼怪》中专门讲述西藏神灵护法的书籍,其中就讲述到护法的着装:“勇士护法神的胸前常挂一块胸镜,胸镜的中央写有该为神灵的祝愿文。”[21](P.9)可见披甲胄的护法胸口有胸镜的装扮,并未见兽头形状在甲胄上。此外,邢月对毗沙门天身上的甲胄形象进行了分析,将胸甲部分概括为“鳞甲片形”、“魔女头像及花朵形”、“同心圆形”、“肩带扣形”、“漩涡形”与“护胸圆镜形”,并未单独以一个兽头作为胸甲图案。[22]因此本文并不认为宝成寺的骑狮胁侍造像是穿戴甲胄的,类于罗刹天、毗沙门天的可能性也极小。

藏传佛教中的毗沙门天也有不穿上衣,即只穿戴璎珞的形象。*哲蚌寺有18世纪赤裸上身毗沙门天壁画,详见张聪《毗沙门天王持物考》,南京艺术学院2014年硕士论文。既然宝成寺骑狮胁侍并非穿戴甲胄,是否可能为上身裸的毗沙门天变相呢?张聪根据毗沙门天的手持物的不同,将毗沙门天手持的演变历史分为三个阶段:第一、二阶段多是手持宝塔与兵器,第三阶段大致从西夏元代开始,“西夏时期的毗沙门天王形象迥异于前,最大的区别表现在持物方面:此前的塔状物与戟类兵器至此消失不见,取而代之的是吐宝鼠与幢旗。天王整体形象也分成身着甲胃与赤裸上身两种,这是汉藏佛教在西夏地区互相影响的鲜明实例”。[23](P.16)宝成寺造像为元代造像,其骑狮持三叉戟形象为毗沙门天的可能性亦不大。

那么,宝成寺骑狮胁侍是否是罗刹天的形象呢?当罗刹天在佛教中作为护法出现时则是天王相,身披甲胄,右手持刀,左手结特殊的手印为大指压中小二指。这与宝成寺的造像完全不同。

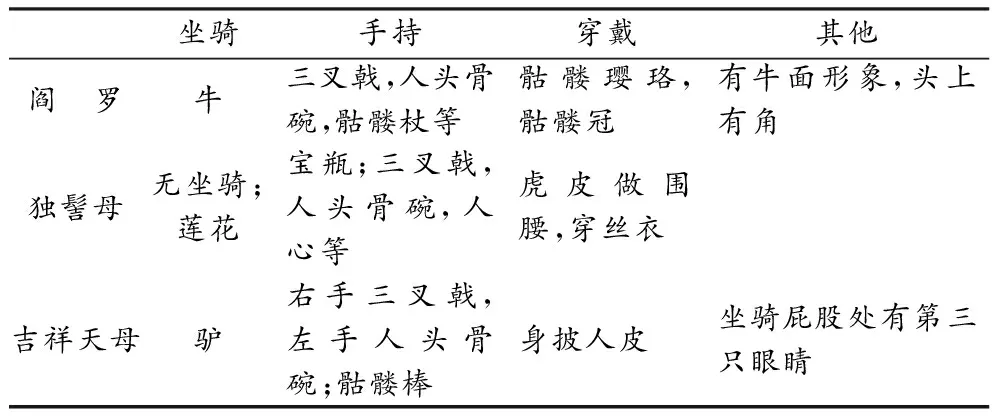

3.可能是具善系大黑天

法国吉美博物馆藏有一尊有明确纪年的大黑天造像,是造于1292年的石质造像(见图10),与宝成寺的造像属于同一时期的作品,我们或许可以由吉美博物馆的这尊造像来推测宝成寺胁侍的相关问题。这尊造像高48厘米,座宽29厘米,主尊为大黑天宝帐怙主,左右上下共有四尊胁侍环围。其中大黑天右肩一侧为调伏布多金刚手,左肩一侧为独髻母,右腿一侧为黑色具善大黑天,左腿一侧为吉祥天女,系萨迦派同类造像传统造型。五尊造像均为高浮雕,接近圆雕。主尊宝帐怙主一面两臂,双手当胸,右手持金刚杵*杨晓海在其硕士论文《吴山宝成寺麻曷葛剌造像研究》中认为,此件1292年的大黑天造像手持为金刚钺,一般而言两臂大黑天的造型的确为一手持金刚钺,一手持颅钵,但从造像图片上来看,此像手持更像是金刚杵。,左手持颅钵,同时当胸夹象征性法器宝槌。[24](PP.327-328)右腿一侧的黑色具善大黑天,是大黑天的一种形态。它表明,在当时不同形态的大黑天本身就可以作为大黑天的胁侍。

图10 13世纪大黑天造像(现藏于法国吉美博物馆)*图片来源于谢继胜、熊文彬、罗文华、廖旸等著《藏传佛教艺术发展史(上)》,上海书画出版社,2010年,彩图4u-4-2。

黄杰华分析了《宝生纳塘百法金刚鬘所述之绘像:利见往》中52种大黑天的护法像。其中有狮子座大黑护法与雄威护法,同属于具善大黑天系,与宝成寺的造像有类似之处,因此值得关注(见图11):“作为具善系的一种形态,身黑色,一面四臂,三目,头冠骼骸冠,手执三叉戟、剑、胜幢及绳套,身系人头饰,坐于白狮子上。”[25](P.84)此种狮子座的大黑护法较少见,为一面四臂的形

态,其中一手所拿三叉戟,身上挂人头作为装饰,斜坐于狮子上的样子大致与宝成寺的造像类似。但是宝成寺造像为两臂大黑天,且左手所持物品应是人头或者颅器,并不是剑、绳套亦或胜幢。

再看雄威护法:“雄威护法也属于具善大黑天系统。纽译师、塔坡噶举、噶当派阿底峡也传承雄威护法。塔坡噶举传承的护法为二臂三目,身穿红色甲胄,骑黑马,右手执三叉戟,左手持颅器。”[25](P.84)此类雄威护法,手持物件与宝成寺的造像完全相同,在装扮上也十分相似,唯独坐骑有异。其实在此类雄威护法中,另有骑狮大黑雄威护法,并流传较多。我们看到记载于《宝生纳塘百法金刚鬘所述之绘像:利见往》中的阿底峡所传骑狮大黑雄威护法(见图12),以右腿曲,左腿直的姿势站立在白狮子上。同时在故宫中的一处藏传佛教殿堂梵华楼中,也有两尊大黑雄威护法,其中第五室中有一尊为骑狮大黑雄威护法,两臂两足,展左立于白狮上,右手举蓝色三叉戟,戟上挂有人头,左手托人心,身着红色大袍,外套蓝色大褂(见图13)。[26](P.62)作者进一步提出“此三位大黑天护法神在萨迦派的神系中占有重要位置”,[26](P.67)另外还发现在美国大都会艺术博物馆藏中,也有站在狮子背上的大黑雄威护法。可见这一类的骑狮大黑雄威护法虽为雄威护法的一种变相,但是自成一体,有比较广泛的流传,大致的造型为一面两臂,右手持三叉戟,左右持颅器或人心,骑狮造型。现今我们所看到的骑狮大黑雄威护法,都是以站立的姿势站在白狮上,并没有发现坐于狮子上的造型,更没有宝成寺造像那样成跏趺坐于狮子上;如果坐骑为马,则有坐于马上的形态。再看同样为具善大黑天中的狮子座大黑护法,则坐于狮子上。当然,此类微细的差别可以解释为造像时通常出现的变体,因此可以说,宝成寺麻曷葛剌造像右侧的胁侍很可能是一尊具善大黑天像。

图11、图12 狮子座大黑护法(左)和阿底峡所传骑狮雄威护法(右)*图片来源于郑维、罗文华《五百佛像集:见即获益》,中国藏学出版社,2011年,第376、379页。

图13 骑狮大黑雄威护法*图片来源于故宫博物院编《梵华楼(第3卷)》,紫禁城出版社,2009年,第1018页。

(三)宝成寺骑象胁侍身份分析

骑象者一般而言有以下几种形态:一为普贤骑象做主尊,周围有胁侍;二为普贤骑象,文殊骑狮作为胁侍,也是最常见的一种;三为乘象入胎,也作骑象胁侍样,另一侧胁侍为骑马逾城出家的造像,此类是按经典故事塑成的像;四为帝释天的造像,其坐骑也为象。

1.并非毗那夜迦

毗那夜迦一般与大黑天共同出现时,显现了被大黑天制服踩在脚下的形象。此神外形为象头人,原本为印度教之神,后在佛教中被多次击败,投于佛教。在藏族民间的画像中常见一种财神牵象图,是藏传佛教寺院的大殿门,甚至贵族僧侣住所的墙上所绘壁画之一。因毗那夜迦神有“增益”的法力,故其主要含义是招财进宝。而图画中的牵象人则被视为毗那夜迦的化身,大象为其坐骑。

此种说法虽然与大黑天的关系密切,却与宝成寺造像有较大的区别。宝成寺的胁侍为人面造像,并非象头人,如果视之为毗那夜迦的化身像,则化身应该牵象而非坐于象上,且周围也没有表现财宝等主题的物象。故宝成寺骑象造像身份为毗那夜迦的可能性不大。

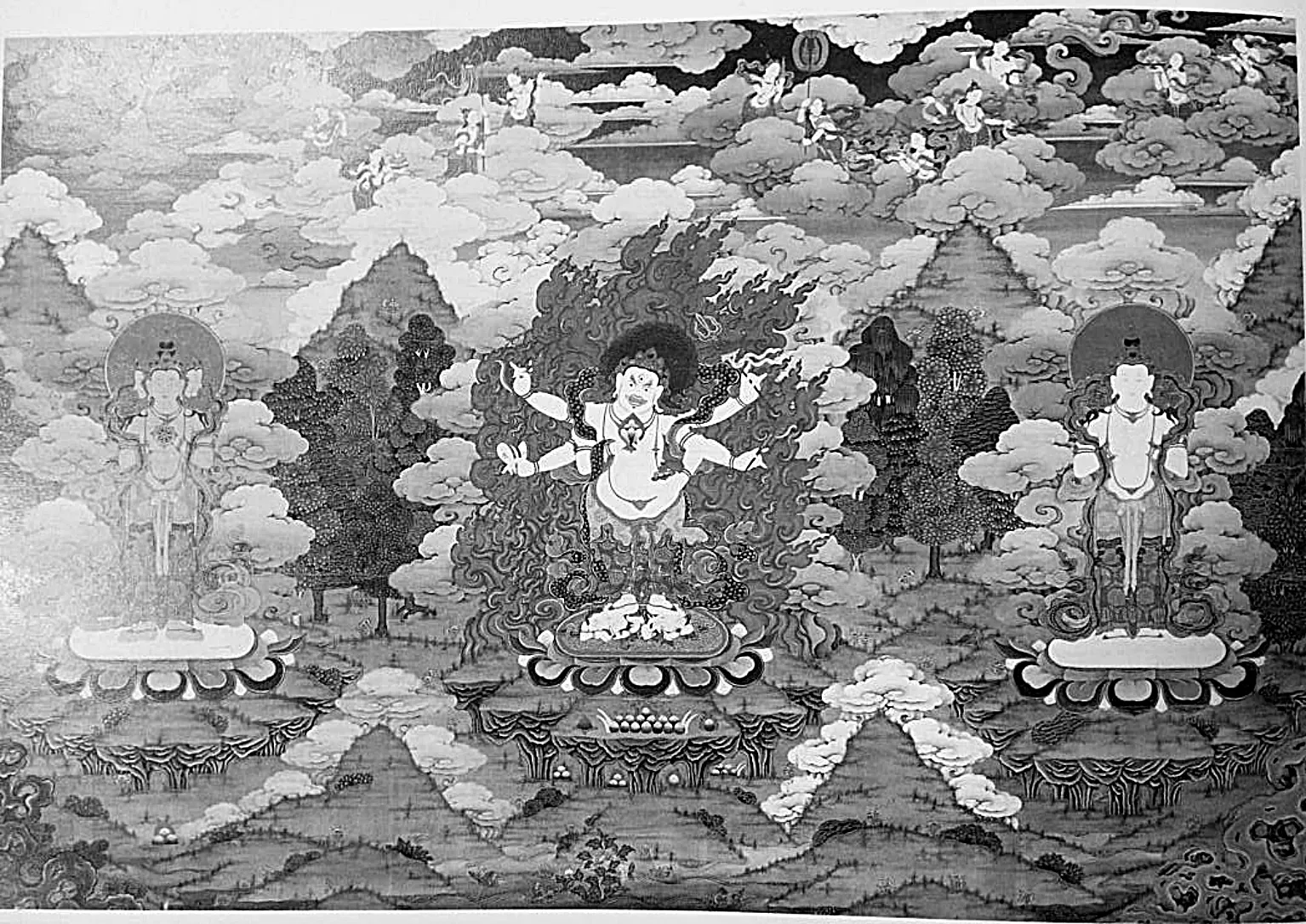

2.可能为帝释天

帝释天作为十二天之一的东方护法神,是为数不多的骑象神之一。宝成寺所塑骑象胁侍的

坐骑为六牙白象,但不能因此定论为普贤菩萨。在《阿含经·世记经》中有关于帝释天坐骑的记载:“伊罗钵龙王复自念言:今帝释念我。龙王即自变身出三十三头,一一头有六牙……彼龙王作此化已,诣帝释前,于一面立。”[27](PP.423-424)可见帝释天所乘坐的龙象坐骑其实也为六牙白象。

《佛光大辞典》对“帝释天”的解释为:本为印度教之神,于古印度时,称因陀罗;入佛教后,称为帝释天……与梵天同为佛教之护法神……其形象,通常呈天人形,乘白象,右手持三钴杵,左手置于跨上。[28](P.3776)

帝释天作为大黑天的胁侍,如今从清代流传下来的唐卡中还能见到。在清代乾隆年间《大藏经》之六卷《大宝积经》采用了以大黑天为主尊,骑象帝释天为胁侍的插图(见图14)。[29](PP.113-142) 另外在故宫宝相楼中藏有清朝乾隆三十年的唐卡(见图15),此唐卡中间为六臂白色大勇保护法,即白色大黑天;右侧为白色身的站立帝释天,左侧为黄色身的梵天,两胁侍都为菩萨装扮。在造像动作方面,庆阳北石窟寺第165龛前壁门两侧有帝释天与阿修罗的造像。其中帝释天左右手平放置于腿上,右手扣胸持某物(见图16),现在持物已毁,有学者认为应该为金刚杵。[30](PP.1-9)宝成寺的骑象胁侍虽然在造像风格上与北石窟寺的完全不同,但是姿势方面也为左右手置于膝盖处,右手在胸前持某物,具有一定的相似性。因此宝成寺的骑象胁侍很可能为帝释天。如果宝成寺的骑象胁侍为帝释天,则应该为右手持金刚杵,左右持金刚铃的造型。

图14 乾隆年间《大藏经》绘画*图片来源于故宫博物院编《藏传佛教众神:乾隆满文大藏经绘画(上)》,紫禁城出版社,2003年,第113页。

图15 乾隆年间唐卡绘画(现藏故宫博物院)主尊为白色大黑天,胁侍为帝释天、梵天*图片来源于故宫博物院编《故宫唐卡图典》,紫禁城出版社,2011年,第334页。

图16 庆阳北石窟寺165窟骑象者造型

从历史现存绘画雕塑而言,大都和上面两个案例一样,即帝释天与大梵天同时作为两侧的胁侍。是否宝成寺的骑狮胁侍可能为大梵天的一种变相呢?到目前为止笔者尚未见到梵天骑狮、身披骷髅的造型。即使是忿怒相的梵天,也与宝成寺的造像大为不同:“这种忿怒像传是从大梵天的心间发射而出的一束光芒所化现而成,他最显要的识别就是身上的黄金战袍胸甲。”[18](P.369)宝成寺的骑狮造像并不是身披铠甲的造型,故宝成寺的麻曷葛剌两侧胁侍造像不可能是帝释天与梵天的组合胁侍。

五、结 语

综上所述,笔者认为,杭州吴山宝成寺麻曷葛剌一龛造像的左右胁侍,并非人们通常认为的文殊菩萨和普贤菩萨,很有可能是具善大黑天和帝释天;其中,骑狮胁侍应为具善大黑天,骑象胁侍应为帝释天。

当然,也应该注意到,宝成寺的麻曷葛剌一龛造像并不符合常见的造像布局,从麻曷葛剌本尊的模样上便可发现其明显具有自己的独特风格。鉴于元代杭州佛教造像整体上呈现出多元融合的趋势与面貌,在宝成寺麻曷葛剌一龛造像形制上也并不排除藏传佛教与杭州本地的造像风格相结合的可能。

[1]田汝成.西湖游览志[M].北京:东方出版社,2012.

[2]厉鹗.樊榭山房集[M].上海:上海古籍出版社,1992.

[3]黄涌泉.杭州元代石窟艺术[M].北京:中国古典艺术出版社,1958.

[4]王士伦,赵振汉.西湖石窟探胜[M].上海:上海人民出版社,1981.

[5]浙江省文物考古研究所.西湖石窟[M].杭州:浙江人民出版社,1986.

[6]孟元老.东京梦华录[M].郑州:中州古籍出版社,2010.

[7]宿白.中国石窟寺研究[M].北京:文物出版社,1996.

[8]谢继胜.江南藏传佛教艺术[M].北京:中国藏学出版社,2014.

[9]熊文彬.元代藏汉艺术交流[M].石家庄:河北教育出版社,2003.

[10]佚名.元代画塑记[M].北京:人民美术出版社,1964.

[11]柳贯.柳贯诗文集[M].杭州:浙江古籍出版社,2004.

[12]陈庆英.帝师八思巴传[M].北京:中国藏学出版社,2007.

[13]孙晓岗.文殊菩萨图像学研究[M].兰州:甘肃人民美术出版社,2007.

[14]汪琴烜.浙江文史资料:第68辑[G].杭州:浙江人民出版社,2000.

[15]王跃工.元代杭州佛教密宗造像之研究[J].新美术,1998,(2).

[16]杨晓海.杭州吴山宝成寺麻曷葛剌造像研究[D].中国美术学院,2013.

[17]王惕.佛教造像法[M].天津:天津人民出版社,2001.

[18]马维光.印度神灵探秘[M].北京:世界知识出版社,2014.

[19]京都藏经书院.续藏经[G].台北:新文丰出版公司,1976.

[20]吕德廷.摩醯首罗天形象在中国的演变[D].兰州大学,2011.

[21]内贝斯基·沃杰科维茨.西藏的神灵和鬼怪:上[M].谢继胜译.拉萨:西藏人民出版社,1993.

[22]邢月.中国古代佛教天王造像身着铠甲造型特征研究[D].新疆师范大学,2014.

[23]张聪.毗沙门天王持物考[D].南京艺术学院,2014.

[24]谢继胜,等.藏传佛教艺术发展史:上[M].上海:上海书画出版社,2010.

[25]黄杰华.汉藏宝鬘 护法大黑天“Mahakala”信仰研究[D].中央民族大学,2011.

[26]王家鹏.梵华楼护法神唐卡辨析[J].故宫博物院院刊,2000,(6).

[27]中国佛教文化研究所.长阿含经[M].北京:宗教文化出版社,1999.

[28]慈怡.佛光大辞典[K].北京:北京图书馆出版社,2004.

[29]故宫博物院.藏传佛教众神:上[G].北京:紫禁城出版社,2003.

[30]张宝玺.北石窟寺第165窟帝释天考[J].敦煌研究,2013,(2):1-9.

(责任编辑:山 宁)

Arguments on Identities of Mahakala Statue’s Retinues of Baocheng Temple in Hangzhou

CHEN Yue, TANG Wei-ping

(Institute of Art Education, Hangzhou Normal University, Hangzhou 311121, China)

As the only recorded Mahakala statue in China, the Mahakala statue of Baocheng Temple in Hangzhou is of important historical and image value. For a long time, academics have believed that the retinues of Mahakala are Manjusri and Samantabhadra. On the basis of the history of Buddhist art about Mahakala, the traditional style of Manjusri and Samantabhadra, and art documents in Yuan Dynasty, it is discovered in this paper that the retinues of Mahakala have nothing to do with Manjusri and Samantabhadra. The identity of the retinues may be one kind of Mahakala and the Indra.

Mahakala; Daheitian; retinues; Baocheng Temple

2016-10-19

陈越(1993-),男,浙江余姚人,杭州师范大学艺术教育研究院硕士研究生,主要从事艺术史研究;唐卫萍(1984-),女,湖北荆门人,文学博士,杭州师范大学艺术教育研究院讲师,主要从事中国古代文艺思想史与艺术史研究。

J19

A

1674-2338(2016)06-0119-10

10.3969/j.issn.1674-2338.2016.06.016

艺术研究