候选项链理论对汉语双向性变调的解释力

2016-11-24闫小斌

闫小斌

(福建师范大学 外国语学院,福州 350108)

【艺文寻珠】

候选项链理论对汉语双向性变调的解释力

闫小斌

(福建师范大学 外国语学院,福州 350108)

优选论的候选项链理论可以为双向性变调问题提供全面的描写和合理的解释。该理论的核心解释力主要来源于候选项的链状序列形式和对不忠实性映射顺序进行限定的Prec制约条件。研究表明,右向变调是左重韵律结构方言默认的无标记性变调模式,而左向变调是右重韵律结构方言默认的无标记性变调模式,相反方向的变调均为标记性变调,表层形式是不透明形式,促发因素是三字组声调序列中字位置声调所具有的稳定性。

候选项链理论;三字组声调组合;双向性变调;韵律凸显结构

双向性变调是汉语中非常复杂的一种现象,一直以来是汉语音系学研究的一个难题。首先,变调不受语法结构制约,方向似乎具有任意性。其次,变调涉及不止一条规则,同时涉及左向和右向两个相反的方向。第三,变调表层形式中既有透明形式也有不透明形式。鉴于双向性变调的复杂性和其涉及音系不透明现象的情况,本文拟以优选论候选项链理论(Optimality Theory with Candidate Chains, 简称OT-CC)为基础对成都话等代表性方言点中的双向性变调进行描写和分析。OT-CC是经典OT理论应对音系不透明现象的修正模式。一方面,本研究旨在为变调方向的表面任意性提供解释。另一方面,本研究拟探讨OT-CC对汉语双向性变调的普遍解释力。

一、连读变调的方向性

根据连读变调的结果是否因变调规则的应用方向不同而发生变化,可以将连读变调分为无向变调和有向变调。对于无向变调,可以借助变调规则的“同时应用”模式进行解释。在无向变调中,满足变调规则结构要求的声调组合形式同时发生结构变化,变调结果一次性产生。至于有向变调,它包括单向变调和双向变调。对于单向变调,变调规则选择左向或右向的应用方式,不允许同时存在相反方向的变调应用情况,可以借助变调规则的“反复应用”模式进行解释。变调规则采取从左至右或从右至左的顺序对声调组合进行扫描,满足变调环境的结构序列就会发生变调。与单向变调不同,双向变调同时涉及两个不同方向的变调,是规则的“同时应用”模式和“反复应用”模式均无法进行解释的。

单向变调与双向变调均同时涉及多种变调规则,变调规则相反方向的应用无法产生正确的变调形式。因此,有向变调研究的核心任务是确认变调方向性的触发因素,探究变调方向选择的运行机制。很明显,双向变调的复杂度大于单向变调,需要同时兼顾两个不同方向规则应用的情况。事实上,某种语言涉及多种变调且变调规则在应用方向上不具有一致性的现象从20世纪80年代以来一直是音系学研究领域的一个难题[1]。

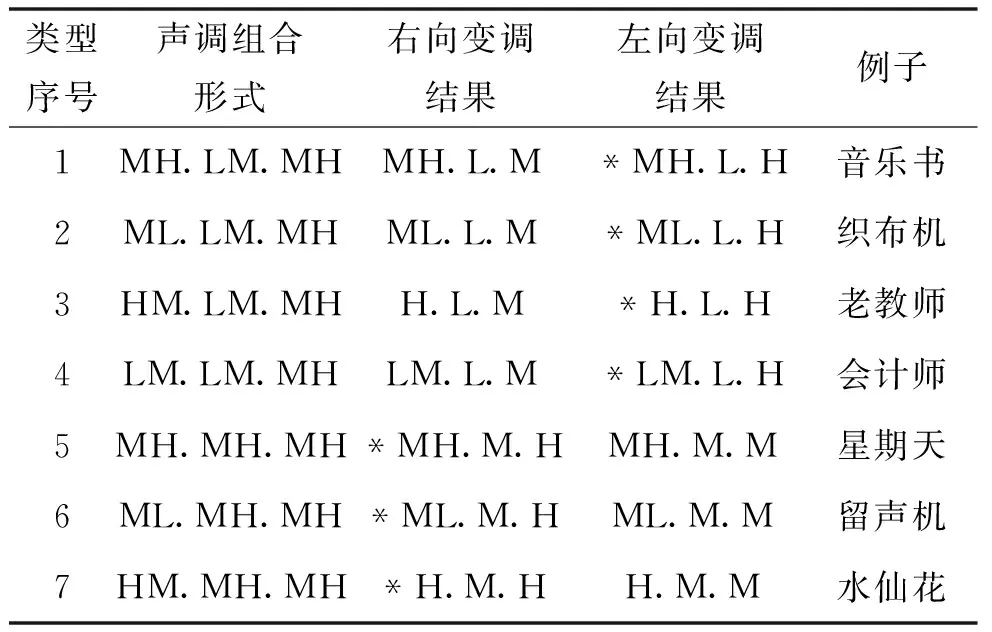

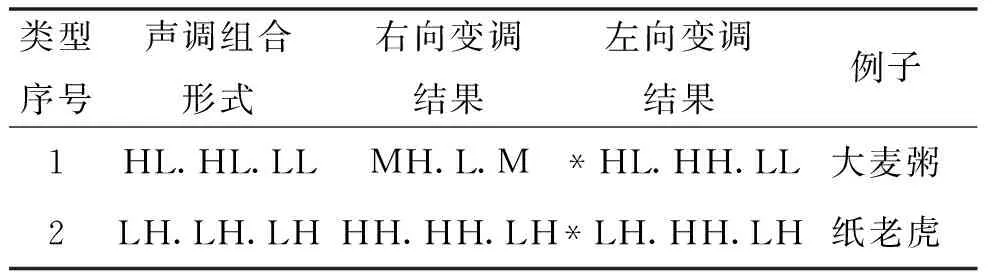

下面以西南官话区的成都话为例来说明对双向性变调进行描写和解释的复杂性及相关研究面临的困难。成都话的阴平(MH)、阳平(ML)、上声(HM)和去声(LM)四个单字调可以组成64种(即43)三字组序列,其中7种组合的变调结果会受到变调规则施用方向的影响,在左向和右向两种变调方式同时可以实现的情况下只有其中一种可以产生正确的变调结果[2]。也就是说,这7种组合的变调不受到语法结构的影响,变调方向似乎是完全任意的,有些是左向变调,而有些是右向变调,左分支结构和右分支结构均可以同时涉及左向变调或右向变调。以声调组合“HM.LM.MH”为例,左分支结构形式“打字机”和右分支结构形式“小轿车”均采取右向变调。再以声调组合“HM.MH.MH”为例,“水仙花”为左分支结构,“小西瓜”为右分支结构,但两者均采取左向变调。很明显,成都话三字组变调属于有向变调中的双向性变调,详见表1。

表1 成都话三字组连读变调

如表1所示,前四种类型(1-4)的三字组声调组合选择右向变调,而后三种类型(5-7)的声调组合选择左向变调,相反方向的变调结果均不正确(表中以“*”标示,下同)。右向变调产生的变调形式均为透明形式,即变调发生的环境与触发因素在表层可见。左向变调产生的变调形式为“表层非真”型的不透明形式,表层出现了成都话中所不允许的“M.M”形式。对于选择右向变调的前四种类型而言,变调规则的应用模式为正常应用,没有因为规则应用过度或规则应用不足而分别产生“表层非显”型和“表层非真”型的不透明形式。对于选择左向变调的后三种类型而言,变调规则的应用模式为应用不足,表层出现了满足变调环境的“M.M”形式,但却没有发生变调。

那么,成都话三字组连读变调为什么没有统一选择左向或右向作为变调规则的应用方向?既然规则右向应用产生的变调结果为透明形式,为什么成都话后三个类型的变调组合反而选择规则的左向应用来产生标记性较高的形式作为其变调的表层形式?成都话连读变调表现出的双向性究竟受到哪些因素的制约?这些问题值得深入探究,而且对所有涉及双向性变调的方言点具有普遍的类型化意义。以规则有序推导为核心的经典音系学理论受到参数设定单一性的限制,无论采取规则的左向应用或右向应用均无法为双向性变调提供解释。相比较而言,经典OT理论摒弃了规则的有序推导,借助制约条件的等级排列体系将研究的焦点转移到了对语言表层形式的制约,可以同时兼顾不同方向的变调现象。然而,经典OT理论无法全面解释“反阻断”和“反馈给”关系引起的音系不透明现象。

二、OT-CC的理论构架

针对经典OT理论无法解释的音系不透明现象,学界从串行处理模式、可参照的中间层面形式和链状的候选项形式等角度进行尝试,陆续提出了各种不同的理论修正模式。在这些理论构想中,OT-CC被称作经典OT理论应对表层不可见音系交替过程的最简方案。

OT-CC的理论创新主要在于把推导引入生成器,即生成器所生成的候选项不再是单一的语言形式,而是体现音系变化推导过程的链状序列[3]。候选项链的链头是输入形式完全忠实性的分析形式,链中每一个形式在其前相邻形式的基础上发生局部不忠实性映射(Local Unfaithful Mapping,简称LUM),在满足和谐性逐步提升的过程中最终产生链尾的优选输出项。具体地讲,候选项包括输入项、输出项、LUM集合以及LUM的部分排序等四部分。换言之,OT-CC通过渐变的链状序列形式化地再现了具体的音系交替过程,补偿了表层不可见的音系映射过程[4]。同时,为了解释不透明形式为何为取代透明形式成为优选输出项,OT-CC提出了一类新的制约条件Prec(A, B)来限定不忠实性映射发生的顺序,从而可以打破透明项对不透明项的和谐限定。Prec(A, B)表示违反忠实性制约条件B的LUM必须在违反忠实性制约条件A的LUM之后发生。如果LUM仅涉及到对B的违反而未违反A,则Prec(A, B)被违反的次数为一次。如果LUM同时涉及对A和B的违反,但对A的违反在对B的违反之后,则Prec(A, B)被违反的次数为两次。可以说,链状序列和Prec是OT-CC理论解释力的核心来源。

OT-CC的理论解释力在汉语连读变调解释性研究中得到了证实,同时也受到了一定程度的挑战。学界针对汉语连读变调的具体现象,对OT-CC理论的操作模式进行了一些细微的局部调整和丰富,突出了候选项链形式整体的和谐性提升,丰富了Prec中A与B的类型形式,弱化了对局部渐变性的要求[5]。具体到汉语的三字组双向性变调问题,最基础的两类制约条件是Lm-Ident-T和Rm-Ident-T。前者规定最左调不变,后者规定最右调不变。这两类制约条件分别针对左重韵律结构方言和右重韵律结构方言。除此以外,常规的制约条件还包括Ident-T,Max-T和Dep-T,分别禁止声调形式发生变化、禁止删除声调特征、禁止增加声调特征。至于Prec(A, B),左重韵律结构方言的制约条件是Prec(A@3, B@2),右重韵律结构方言的制约条件是Prec(A@1, B@2)。前者要求中字位置的不忠实性映射必须发生在右字位置不忠实性映射之后,后者要求中字位置的不忠实性映射必须发生在左字位置不忠实性映射之后。在这些制约条件的基础上,还需要针对不同方言两字组变调的规律拟定具体的制约条件。

三、双向性变调的OT-CC分析

以OT-CC为基础对变调的双向性问题进行分析,除了需要考虑链状序列的形式和相关的制约条件,上述提到的韵律凸显结构也是一个非常重要的因素,它直接决定着三字组声调组合中不同位置声调易变的程度。在左重韵律结构方言中,左字调的稳定性最高,右字调的稳定性最低。在右重韵律结构方言中,右字调的稳定性最高,左字调的稳定性最低。

在左重韵律结构方言中,左向变调是标记性变调,其变调表层形式为不透明形式。在这个类型的左向变调中,变调规则由右至左依次应用,右字最先变调,之后中字变调,导致触发右字变调的语音环境在表层不可见。因为第一次音系映射的触发因素在表层无法直接观察到,所以形成了音系不透明现象。经典OT理论无法为优选输出项提供正确解释,因为不透明的实际变调形式受到了透明形式的和谐限定而无法成为优选输出项。OT-CC借助核心制约条件Prec限制右字调位置不忠实性映射必须在中字调位置不忠实性映射之前发生,从而可以打破不透明形式所受到的和谐限定,最终成为优选输出项。下面,以成都话为例说明OT-CC如何为左重韵律结构方言中的左向变调提供描写与解释。

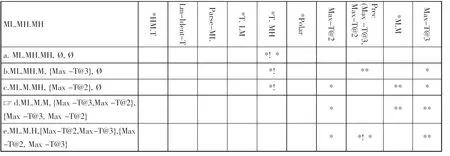

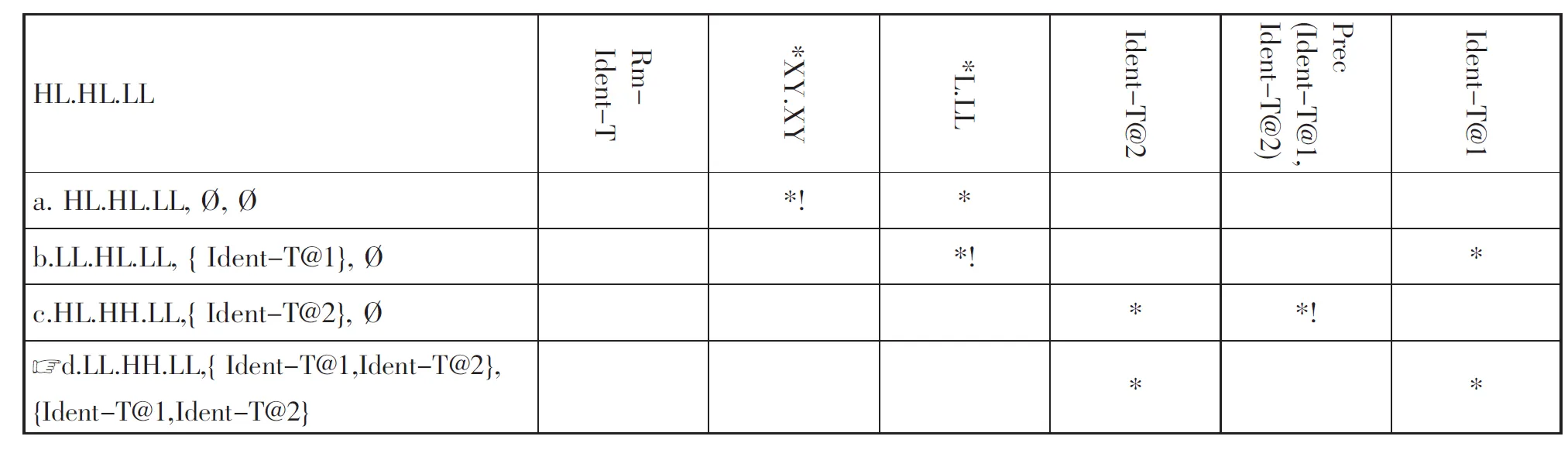

成都话三字组变调全部以两字组变调为基础。成都话两字组变调以自由变调为主,以相互变调为辅。“LM”统一变为“L”,其前相邻声调只起到促发变调的作用,不影响变调后调值,以制约条件*T. LM表示。“HM”统一变为“H”,也属于自由变调,以制约条件*HM.T表示。“MH”据其前相邻调的调尾是否为“M”分别变为“H”与“M”,属于相互变调,以制约条件*T. MH和*Polar表示。在四个声调中,唯一始终不变的是“ML”,以制约条件Parse-ML表示。根据以上变调特点,解释成都话三字组连读变调的制约条件等级体系为:*HM.T >> {Lm-Ident-T, Parse-ML} >> {*T. LM, *T. MH,*Polar} >> Max-T@2 >> Prec (Max-T@3, Max-T@2) >> *M.M >> Max-T@3。这一制约条件体系可以解释成都话所有类型的左向变调,下面以其三字组“ML.MH.MH”为例解释优选输出项的产生过程。

(1)

如(1)所示,(1a)是对输入形式的完全忠实性分析,不忠实性映射和映射顺序均为空集,最终因为违反了*T. MH而被淘汰,(1b)(1c)分别在右字调和中字调发生了不忠实性映射,均因为违反了*T. MH而被淘汰。(1e)因为违反了Prec(Max-T@3, Max-T@2)而被淘汰。(1d)和(1e)对Max-T@2的违反程度相同,但(1d)未违反Prec (Max-T@3, Max-T@2),最大限度地满足了制约条件等级体系的要求,最终成为优选输出项。可见,OT-CC的核心制约条件Prec(Max-T@3, Max-T@2)在整个过程中起了关键性的作用,它规定三字组右字位置删除声调特征的LUM必须发生在中字位置删除声调特征的LUM之后。因此,成都话左向变调是为了保持三字组中字调的忠实性。

相对比而言,在右重韵律结构方言中,左向变调是默认的无标记性变调,其变调表层形式为透明形式。变调规则仍然是由右至左依次应用,但是中字最先变调,之后促发或阻断左字变调,变调环境及促发因素在表层可见。下面以冀鲁官话区的博山话为例说明如何基于OT-CC分析右重韵律结构方言中的左向变调。

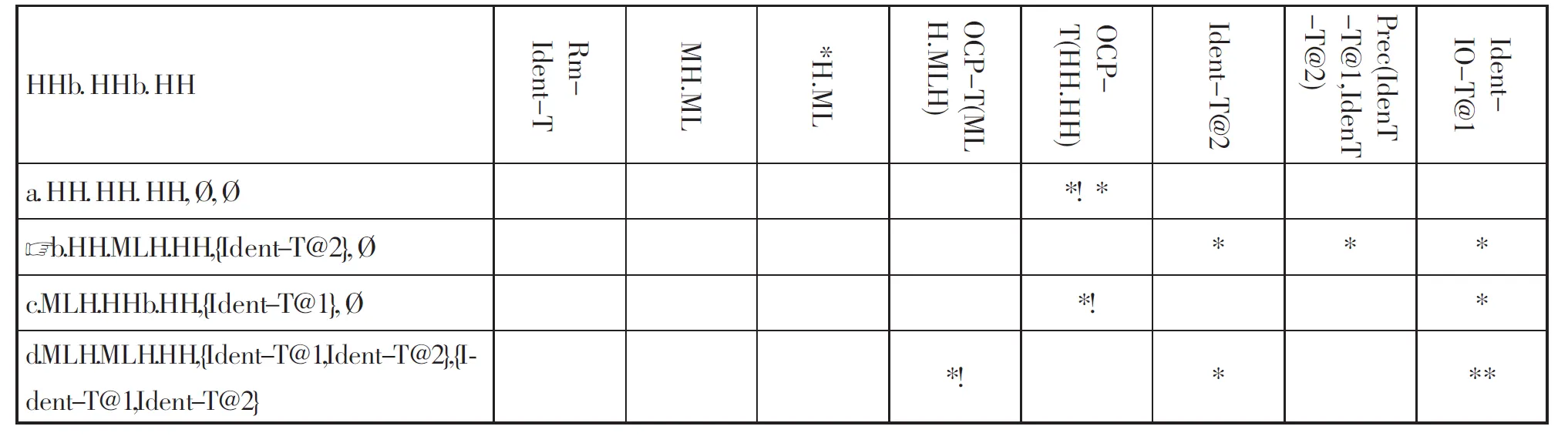

博山话有阴平(MLH)、上声(HH)和去声(ML)三个单字调[6]。在相邻的两个阴平(MLH)中,前字变上声(HH),即不允许出现两个“MLH”相邻,制约条件可以表述为OCP-T (MLH.MLH);在相邻的两个上声(HH)中,前字会因底层调类的不同(旧阳平或旧上声)而分别变为HM和MLH,即不允许出现两个“HH”相邻,制约条件可以表述为OCP-T (HH.HH)。阴平(MLH)和上声(HH)与其后的去声(ML)相邻时统一变为MH,制约条件可以表述为*H.ML。根据博山话连读变调的特点,其制约条件等级体系为Rm-Ident-T>>{*H.ML, OCP-T (MLH.MLH)}>>OCP-T (HH.HH)>>Ident-T@2>> Prec(Ident-T@1,Ident-T@2) >> Ident-T@1。在博山话四个底层调组成的64种(43)三字组合中,有9种会因变调方向的不同而不同,其中5种选择左向变调,4种选择右向变调。5种左向变调的表层形式均为透明形式,详见表2。

表2 博山话三字组左向变调

下面以第二种类型组合“HHa. HHa. HH”为例说明如何以OT-CC为基础对博山话左向变调进行分析。如(2)所示,(2a)是对输入形式的完全忠实性分析,因为违反了OCP-T(HH.HH)而被淘汰,(2c)在左字位置发生了不忠实性映射,同样因为违反了OCP-T(HH.HH)而被淘汰。(2d)在左字和中字位置发生了不忠实性映射,因为违反了OCP-T(MLH.MLH)而被淘汰。(2b)最大限度地满足了制约条件等级体系的要求,最终成为优选输出项。可见,OT-CC的核心制约条件Prec(Ident-T@1, Ident-T@2)在整个过程中的作用是隐性的,常规制约条件本身即可为非标记表调模式中输入项选出优选输出项。Prec制约条件的关键性作用通常体现在标记性变调模式中。

(2)

以上分析表明,OT-CC可以为成都话和博山话分别所代表的左重韵律结构方言和右重韵律结构方言中的左向变调提供描写和解释。在左重韵律结构方言中,左向是标记性变调方向,相关变调表层形式为不透明形式,需要借助Prec制约条件打破透明形式对不透明形式的和谐限定。在右重韵律结构方言中,左向是非标记性变调方向,相关变调表层形式为透明形式,Prec制约条件的作用是隐性的。

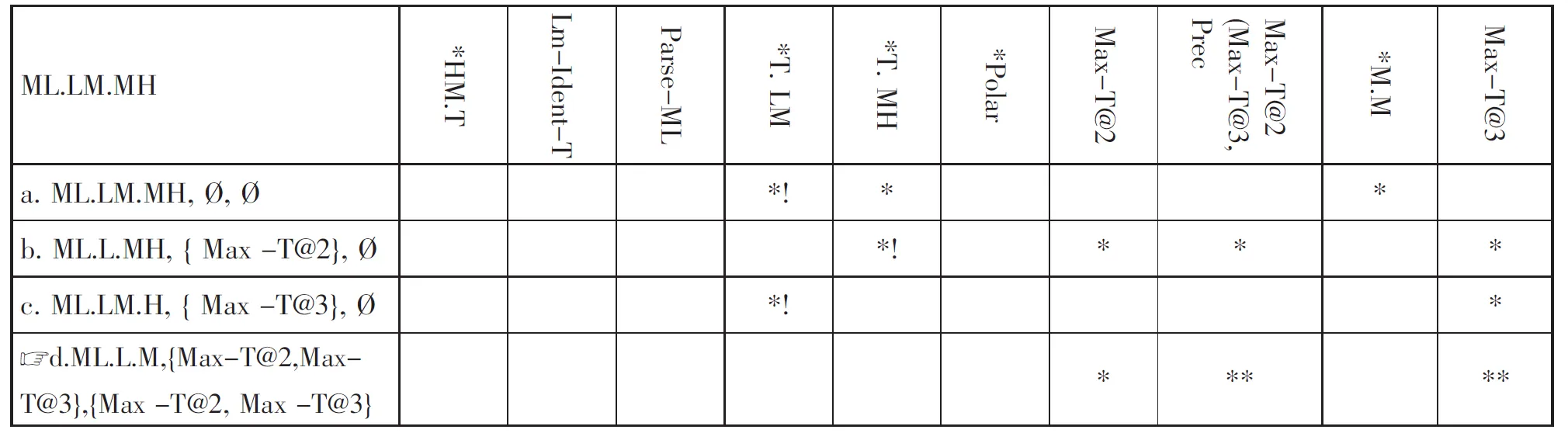

下面,继续以OT-CC为基础对右向变调进行描写和解释。在左重韵律结构方言中,右向变调是默认的非标记性变调,变调规则由左至右依次应用,中字最先变调,之后中字引发或阻断右字变调,音变环境在表层可见。Prec在这类变调中的作用同样是隐性的。以成都话为例(参见表1中的第1-4类),4种三字组声调组合选择右向变调,其变调结果均为透明形式,上文提到的成都话连读变调制约条件体系同样可以为此类变调提供解释。以(3)中的“ML.LM.MH”为例,(3a)为输入形式的完全忠实性分析,因为违反*T. LM被淘汰。(3b)在中字位置发生了不忠实性映射,因为违反*T. MH被淘汰。(3c)在右字位置发生了不忠实性映射,因为违反*T. LM被淘汰。(3d)最大程度满足该制约条件体系要求,最终成为优选输出项。

(3)

与左重韵律结构方言不同,右重韵律结构方言中的右向变调为标记性变调,表层形式为不透明形式,变调规则由左向右依次应用,左字先变调,之后触发左字变调的中字再发生变调,变调的触发因素在表层不可见。下面,以天津话为例进行说明。

天津话有阴平(LL)、阳平(HH)、上声(LH)和去声(HL)四个单字调。两个阴平相连时,前字变上声;去声和阴平相连时,前字变阳平。以上两种情况可以借助制约条件*L.LL表达。另外,两个上声相连时,前字变阳平;两个去声相连时,前字变阴平。这两种情况可以借助制约条件*XY.XY表达。根据以上情况,其制约条件等级体系为Rm-Ident-T >> {*XY.XY, *L.LL} >> Ident-T@2 >> Prec(Ident-T@1, Ident-T@2) >> Ident-T@1。在天津话64(43)种三字组合中,有2种选择右向变调,详见表3。

表3 天津话三字组右向变调

以表三中的第一个类型组合“HL.HL.LL”为例,(4a)为输入形式的完全忠实性分析,因为违反*XY.XY被淘汰。(4b)将左字调变为“LL”,因为违反*L.LL被淘汰。(4c)将中字调变为“HH”,因为违反Prec(Ident-T@1,Ident-T@2)被淘汰。(4d)最大程度满足该制约条件体系要求,最终成为优选输出项。可见,Prec制约条件在天津话右向变调中起了关键性的作用,打破了透明项(4c)对不透明项(4d)的和谐限定。因此,天津话右向变调是为了保持三字组中字位置声调的忠实性。

(4)

综上,OT-CC可以对汉语中成都话、博山话、天津话等方言中的双向性变调现象提供全面的描写与分析。方言的韵律结构凸显模式直接影响默认非标记变调方向的选择。左重韵律结构的方言选择右向为默认的变调方向,而右重韵律结构的方言选择左向为默认的变调方向。相反方向的变调均为标记性变调,表层形式为不透明形式。OT-CC所采取的链状序列与Prec制约条件在对标记性变调模式的描写和解释中起到了关键性的作用。

在以成都话、博山话、天津话为代表的汉语双向性变调中,变调方向虽然不受语法结构的制约,但并不具有任意性。OT-CC形式化地展现了制约连读变调方向性的各种语言因素及其相互作用的方式。反映音系推导过程的候选项链状序列和以Prec为代表的制约条件是构成OT-CC理论解释力的核心。同时,韵律凸显结构会制约非标记性变调方向的选择,标记性方向变调的发生是为了保持三字组中字调位置的忠实性。诚然,汉语方言点众多,变调现象十分复杂,以上规律是否可以解释所有涉及双向性变调的方言点值得继续深入研究。

[1]马秋武. “天津话连读变调之谜”的优选论解释[J].中国语文,2005(6):561-568.

[2]Lin Hui-shan. Directionality in Chengdu Tone Sandhi[J].Concentri: Studies in Linguistics,2006:31-67.

[3]闫小斌. OT-CC的理论解释力[J].广东外语外贸大学学报,2011(2):48-51.

[4]马秋武. 候选项链理论:问题与对策[J].山西大学学报(哲学社会科学版),2012(1):30-37.

[5]尹玉霞. 规则为基础的音系学理论与优选论的比较研究[D].天津:南开大学,2012.

[6]Lin Hui-shan. Boshan Tone Sandhi[J]. Taiwan Journal of Linguistics, 2004(2):75-125.

Chinese Bi-directional Tone Sandhi: An OT-CC Account

YAN Xiao-bin

(CollegeofForeignLanguage,FujianNormalUniversity,Fuzhou350108,China)

Optimality Theory with Candidate Chains (OT-CC) can offer comprehensive description and sound explanation for Chinese bi-directional tone sandhi. The explanatory power of OT-CC mainly originates from the candidate chains and Prec which limits the order of unfaithful mapping. It is pointed out that rightward sandhi is the unmarked mode for left-prominent dialect while leftward sandhi is the unmarked mode for right-prominent dialect. The opposite directional sandhi, which produces opaque surface form, is triggered by the need to maintain the faithfulness of the middle tone in the tri-tonal sequences.

optimality theory with candidate chains; tri-tonal sequence; bi-directional tone sandhi; prominent structure

10.15926/j.cnki.hkdsk.2016.04.009

2015-12-09

教育部人文社科青年基金项目(11YJC740124);福建省社科规划项目(2011B101);福建省教育厅A类项目(JA13082S);福建省教育厅B类项目(JBS10053)

闫小斌(1979— ),男,山西侯马人,副教授,博士,硕士生导师,主要从事语音学研究。

H11

A

1672-3910(2016)04-0050-06