“书虫”赶走书虫

2016-10-20林梅琴

本刊记者 林梅琴

“书虫”赶走书虫

本刊记者 林梅琴

古来没有此种人

国学图书馆位于清凉山南麓龙蟠里,1934年时藏书量3万余部48万余卷,仅次于国立北平图书馆。

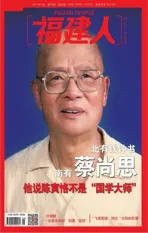

1934年,因为华中大学校长的言而无信,蔡尚思愤而辞职。他到了南京,住进当时号称“江南之冠”的国学图书馆,当起了“啃书汉”。

国学图书馆位于清凉山南麓龙蟠里,当时藏书量3万余部48万余卷,仅次于国立北平图书馆,还有珍贵的“海内孤本”和传世名画。而这个图书馆最大的特色,还在于时任馆长柳诒徵订下的“允许读者住馆读书”的制度。

对于这个制度,曾任上海图书馆馆长的顾廷龙评价说:“其对工作人员要求甚严,对读者服务之甚勤。远方好学之士,可以长期下榻,兼备饮膳,取费与馆友相同,欺诚我国图书馆事业中之创举。”

蔡尚思初进图书馆时,有一位馆员问:“先生此来有何计划?”他答:“打算把贵馆的历代文集(诗、赋、词、曲等不在内)通读一遍,选出思想史料等。”这个“海口”,让馆员很是吃惊,他笑道:“古来没有此种人。”

“我是很不服气的!我自誓至少不基本达到目的,决不走出此馆的大门。我生怕不能做到,被他讥笑!同时也得到明代与民国几个学者的启发,就决定以一天等于别人的三天,每天平均必须用十七八个小时来翻图书。”蔡尚思后来回忆道。

柳诒徵是陈寅恪的老师,爱书如命,自上任后,仅用了六七年时间,就将馆内图书加以整理,编出了《江苏省立国学图书馆图书总目》,计三十巨册,是当时我国唯一的藏书目录。蔡尚思住馆读书时,便是利用这份书目,逐部查看。他说:“这是我做学问的‘命根子’。”

蔡尚思住读后,便买下了五大册的集部目录,按着先后顺序,一一翻看,还在目录上对每一部需要的书作简注索引,遇到《图书总目》有错误的,他就代为更正。

1986年,南京图书馆工作人员包中协采访蔡尚思后写道:“五册《图书总目》叠在一起,足有半尺厚,里边夹满了大小各色纸条,字里行间,书眉等处写满了蝇头小字,哪卷书有哪些资料,写得清清楚楚,甚至写上某一条资料在几卷几页,以后需用时,一索即得,书目又兼有索引的功能。”其治学态度可见一斑。

当时蔡尚思虽已是大学教授,为了读书,却甘心住在简陋的阁楼里,吃咸菜稀饭,硬生生摘抄了几百万字的资料。然而这样的生活,却让他感到很满足,“上课堂有时不如上图书馆,在文科大学(外文例外)虚坐四年毕业,不如去大图书馆勤读一年书。”

“顾颉刚先生后来在南京相见,竟然对我啧啧称羡,说我是‘得业’不是‘失业’,是‘大幸’不是‘不幸’。我当时听后心里不是滋味,心想你是史学界的遐迩皆知的大红人,我是失业才来这里读书的。现在想来,确是这样。那几年勤奋读书,为以后的研究工作奠定了厚实的基础。当了名人,开会、会客,忙个不停,哪还有这种机会。”蔡尚思晚年回忆说。

“我的全部学问,来自南京国学图书馆。”蔡尚思说,“我从前只知道大学研究所是最高研究机构,经过这段读书生活后,才觉得进研究所不如进大图书馆,故我称之为‘太上研究院’。”

“柳诒徵先生可算是我生平最好的老师。他给我充分利用图书馆的丰富藏书。”

——蔡尚思

把书虫都赶走了

当时,柳诒徵特别关照阅览室的一位工作人员:“蔡先生不是一般的读者,蔡先生借书是无限的,只要他需要,无论几部、几十部你都要给他拿,看完再搬回去,你一定要耐烦。”

“我常在晚上九时以后到十一时以前到图书馆大厅去见柳馆长。他一点架子也没有,从学术掌故到社会历史,乃至算命迷信等等,上天下地无所不谈。”对蔡尚思来说,柳诒徵就是他的老师,“我觉得他关于清代学术掌故方面的知识,最足以为我补课,多是我闻所未闻的宝贵故事,比我在研究所求学时期所得重要得多。”

“柳诒徵先生可算是我生平最好的老师。他给我充分利用图书馆的丰富藏书。”蔡尚思回忆说,“当时我就住在图书馆,每天读十七八小时,除吃饭睡觉外,总是手不释卷。主要是读集部的文章,诗、词、赋、曲、小说和专为死者说好话的墓志铭不看。像我这样住进图书馆读文集,柳先生说我是第一人。”

蔡尚思在国立图书馆住读了一年多,后回到上海教书,又几次利用寒暑假到南京继续读书,终于实现了自己的诺言,把历代的文集看完。当时柳诒徵送他走时,特地写了“开拓万古心胸,推到一时豪杰”的横幅作为临别赠言,并高兴地说:“真要谢谢蔡先生!”

蔡尚思心里纳罕,是柳诒徵让他住到图书馆里面,给他各种方便条件,让他读书,怎么反而这样说?他便问道:“柳先生,我应该谢谢您才是,你为何说谢谢我呢?”

柳诒徵大笑着回答:“你把那些书虫都赶走了!我做馆长,从没有人把这么多的书看完。”

蔡尚思回忆说:“柳先生是最使我感动的长辈。我因为日本帝国主义的侵华,逃难住到复兴中路,柳先生当时住在海防路,二地相去很远。有一次他步履维艰地走来看我,他先说:‘您是最多读南京国学图书馆藏书的一个人,自您离馆以后,我经常想念您,所以特来拜访。’接着表示:‘我视图书馆重于自己的家,重视馆藏图书甚于自己的家产,爱护无微不至。抗战前夕,我把馆藏书籍搬运迁藏,但至今已损失了一部分。我对祖国文化未克尽全责。’说着不觉流泪。这非常感动我,我也泪珠欲滴了!”2011年5月20日,在蔡尚思逝世三周年之际,德化县尚思小学举办纪念活动,回顾其生平事迹,缅怀这位中国史学界泰斗。这所以蔡尚思名字命名的小学创办于2010年,立足瓷都优势,提出“以陶传艺,以陶育人”的特色办学思路,先后被评为全国特色学校、第二届中国当代特色学校。

2005年,南京图书馆拍摄馆史资料片,采访了蔡尚思。百岁高龄的他,记忆大不如前,是按照工作人员准备的稿子念的。在念到“柳诒徵是我的恩师”这句时,他笑着说:“这句话是对的,他就是我的恩师,他的确是我的恩师。”

不死不休

“蔡先生常常给我们讲起他自己勤奋苦读的故事,以此勉励我们奋发读书。”蔡尚思的学生、曾任南京政治学院上海分院 《军事历史研究》副主编的李妙根说。

在复旦大学,每每提起蔡尚思,大家总会说:“他爱读书。”

任教复旦大学期间,蔡尚思最常去的还是图书馆,经常在馆里一坐就是一整天。1990年,85岁的他撰写《周易思想要论》,因为复旦大学图书馆的参考资料不够全面,需到其他图书馆去查阅。他不想麻烦学校派车送他,每次都是挤公交车出门,早出晚归,坚持了好几个月。

曾任蔡尚思助手的复旦大学历史系教授吴瑞武回忆说:“他借给我的书,每一本都写满心得、批注。有的还批两次、三次。出版社和作者会寄很多书给他,有时一天就有好几本。奇怪的是,这么多书,他竟然都看。”

1981年,蔡尚思不小心摔破了膝盖骨,当时医生嘱咐他一定要静养,他却利用这半年时间,通读了太平洋书店出版的近500万字、共80册的《船山遗书》,摘抄了一大堆资料,草拟了《王船山思想体系》。

别人问他,什么时候休息?他回答:“死后休。”

而蔡尚思爱读书的习惯,也在言传身教中影响了他的学生。安徽大学历史系教授汤奇学说:“我在复旦读蔡先生的研究生,他会开很多书目,两周向他汇报一次读书心得,迫使我们一定要在图书馆里勤奋地啃书。”

蔡尚思爱书,也舍得送书。1992年2月,他把自己的珍贵藏书装了9大箱,第三次向德化县图书馆捐赠,支持家乡的图书馆事业。