榕江乐乡:笔架山下有江湖

2016-10-15朱法智李长华

图 文/朱法智 李长华

榕江乐乡:笔架山下有江湖

图 文/朱法智 李长华

乐乡全景 蒋仁敏摄

美丽侗寨好风光

贵州榕江县笔架山下的忠诚镇乐乡寨,是个侗族聚居的村。刚合并的中心村,由乐乡、寨章、高耙3个村组建而成,高耙是苗寨聚居的山寨。原来的村只是由乐乡、务塘两个寨组成,有5个村民小组,278户,1182人,95%为侗族。

乐乡寨东面是高山,寨蒿河水从北面奔来,流经西面,折向南面而出村境,形成全村一面靠山、三面环水的美丽景致。如果在西面山头上,可以将乐乡全寨摄成一张极美的半岛形相片。这还没完,一条灌溉用的大水沟与河水并排流淌,环村而过,沟水平均宽3米多,平均深达1.5米,形成一道“护城河”。大河旁边是水沟,水沟里面是村寨,这两道“护城河”,加上河畔和沟边的一排古榕树,把个乐乡打扮得锦上添花,美不胜收。

干净整洁的寨道

侗乡是音乐的海洋。与周围侗寨同质同形的琵琶歌、牛腿琴歌,乐乡寨上一样不缺。全寨的山林土地面积为12平方公里,除了村寨田地、沙滩道路,其余全是森林或竹林,往哪儿看都是绿油油一片。

走进乐乡寨,迎面扑来的,是一阵清爽的新风。

高大、雄伟而十分漂亮的寨门,以崭新的姿态屹立于寨门前,南来北往的各方贵宾,无不被那不同寻常的雄姿赞不绝口。侗寨是千古人文,寨门承载了千古韵。人们看见了寨门,就看见了侗族文化,因为寨门上流溢出寨内的文化内涵,加上寨中间那撩拨眼球的鼓楼,心里就会痒痒难耐,就想走进去看个究竟。

寨里干净整洁,一片祥和;寨中心的鼓楼和旁边的小广场,是歌舞琵琶声的欢乐之地。

乐乡寨边的笔架山

人间仙境笔架山

最大的风景区是笔架山。

早在清代中叶以前,笔架山就是古州的八大著名景点之一,骚人墨客纷纷留下浏览笔架山的风流诗篇。清代修撰的《贵州通志》载其山:“三峰耸秀,高下相顾,象形以名(笔架山)”。民国年间出的《榕江县乡土教材》称其山:“三峰特高,屹然独立,高出云表,大有云幕为书,山峰似笔,执笔有奋书之意,故名‘石壁书云’,为榕江八景之一。”

秀美的寨蒿河水在笔架山下环绕而过,与翠绿群峰组成十里山水画廊。笔架山属于古榕群风景区的组成部分,却又独立成景,如屏风般壁立于乐乡寨右侧。山的绝对高度虽只600米左右,却因是在海拔200多米的山间盆地突兀耸峙,故特别给人以雄奇高峻之感。全山均为典型的丹霞地貌,由无数红色石砾经漫长岁月的沉积而成,十分坚硬。而且,四季景色各异,尤以春、秋两季景色最为迷人:春来映山红烂漫,从山脚河边到山顶都有,秋天红叶勾魂摄魄,夏季雨后,云缭雾绕,石峰若隐若现。

笔架下一线天

笔架山全山面积约4平方公里,远视为三峰并列,酷似笔架,近看则大小十七峰,石峰戟列,壁削千仞,形状各异,高低错落。各峰景点同质不同形,峰峰耐看,移步换景,如众星拱月般装点着笔架山,使这座雄奇秀美的名山格外多姿多彩:花卉草木繁茂处,青绿逼眼;悬崖绝壁裸露地,绛红色石壁犹如烈火烧烤过,蔚为壮观,美不胜收。西面石峰排列有序,笔峰指天,令人遐想无限;东部峰群,错杂迷离,难以计数。悬崖峭壁处,老树古藤虬曲盘缠,地面野花碧草相间。峰回路转,曲径通幽,抬头可见高树,低头能闻异香。危崖石缝中,岩兰吐幽,劲松斜逸,老藤盘缠,垂蔓悬空。山脊峰颠上,奇树环根,古木参天,林静草深,仅有山鸟争鸣。人立山顶,眼前三十里平川奔来眼底,四野群山浪涌云翻,游人仿若置身瑶池,是典型的人间仙景。

笔架山的历史典故很多。当地人说,上古开天劈地时,炎帝推着一架耙,从南往北耙呀耙,才成了今天的车江大坝。到大坝的尽头时,太累了,就坐下休息,顺手将耙翻倒放在地上。后来他回天庭时,也懒得将耙带回去,炎帝的耙后来就变成了笔架山。为什么笔架山的石头是红色的呢,山下的老人说,这山的石头原来不是这个颜色,是古时的孔明先生征南时,孟获躲藏在山上不肯下山交战,孔明先生便放火烧了几天几夜才烧红的。老人还说,孔明先生对孟获是八擒,其中一擒便是发生在笔架山,书上只写七擒是错的。后来孔明先生在古州筑了“八卦阵”后,才将孟获制服。

“萨玛”是侗族人民祭祀的最大祖母,据当地侗族古歌传唱(见贵州民族出版社2012年9月出版的《侗族古歌》):萨玛原是天上的仙女,她首先下凡到“三竖岩”,即笔架山。《古歌》里还反复唱道,当年笔架山上有“萨玛殿堂”。“萨”在笔架山住时,乐乡寨的侗家人想,应将“萨”接来寨上住,才能护佑村寨的安全。便先在寨前面朝笔架山方向建“萨堂”,才到山上接“萨”下山,“萨”从此就在侗乡繁衍子孙。老人们还说,侗家姑娘为什么那么漂亮,而且代代出美女,原来都是仙女的基因遗传哩!

古榕树下倩影

乐乡侗寨阁楼

代代武林高手 侗寨也是江湖

以乐乡为中心的周围几个侗寨,素有武风,历史上出了不少“武林高手”,而且有的考中“武举”,有名有姓有实物有相片的,现在就还有两位。

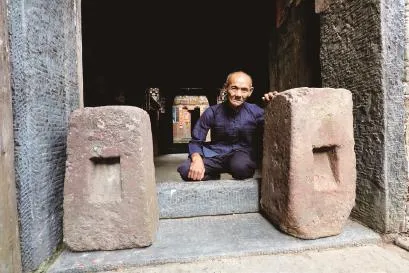

一是乐乡本寨的石如珍,小名桂林,身材高大,臂力过人,他的主要活动时间在光绪年间。他与一里外的寨章侗寨的李正明是同代人,两人是同学,自幼在一起练武。李正明擅长射箭,平常练臂力用的是两个石锤,是用当地的红砂石做成。石锤呈鼓形,每面的中间凿个凹槽,以便插进木桩作“柄”,然后手提双锤挥舞。有一个石锤已流失,现存的一个经过秤,有54斤,两个是108斤,提在手上玩如流星,可想见那力气是何等之大!当年他与石如珍去黎平府考“武科”时,是背着两个“石锤”步行而去的。他考的科目是射箭,“中举”后,黎平府将“报捷”送到李正明家,贴在李家大门右侧上方,虽已历经百年,现在还能清晰看到“捷(古)州提督举人李正明武”等字样。李家神龛旁边,还有李正明当时的一张画像,注明是民国十四年“摄”,家人说,那是他去世之前请画师画,镶在镜框中,还配一个古色古香的框架。

石如珍自幼习武,13岁时到榕江读书。这位“武举”考的是“青龙偃月刀”,就是《三国演义》中关羽用的那种大刀,俗称关刀。寨上很多人都见过这把大刀,重达120斤,可惜1958年被上交,至今不知所踪。石如珍练臂力时,用的是两个石礅,也是用当地红砂石制成。这两个石礅现都还放在这位“武举”的老屋门前,经过秤,一个重280斤,一个300斤。其中300斤的这一个上面刻有320斤字样。主人说,“当年他练武时,是用双手抓住石礅的两个“耳子”,平端起石礅后,将石礅底子翻过来给人看,后才放在地上,年长月久,下面几个角磨损,才少了20斤。”

“现在两个彪形大汉才抬动一个,古时的人怎么有那么大的气力啊?”游客见了这两个见证武林高手的石礅,一个个啧啧称赞不已!

寨上石姓人家有位奶奶,名韦葵花,《户口册》上注明她生于1919年农历5月10日。她是本县平江乡某寨人,也是当地有名的美女,丈夫名石玉富。当年去该寨娶亲时,当地的小伙们不让石玉富娶她,一伙人拦住要抢人。石玉富手持一根约7尺长的竹竿,对围攻他的人说:“我与葵花是两相爱,合情也合理,你们想来抢她,先问我手上这根竹杆同不同意!”围攻的众人中不乏习武之徒,见他仅一人,势孤力单,便一声断喝:“别怕,上!”然后吆喝大家棍棒刀枪劈劈哒哒开打。石玉富一根竹杆飞舞得令人眼花缭乱,只要稍触竹杆头,不是头上起个包,便是身上凹个坑,众人纷纷败退,新郎挽着新娘扬长而去。

古人习武使用的石礅(左石礅280斤,右石礅300斤)。

民国年间有段时间盗贼蜂起。有一年的一个傍晚,一伙强盗到寨上准备打劫,到寨头一户人家时,见一位老奶奶站在门前,便问,“听说寨上有一个武功很好的老头,我们想来学点艺,他家住哪里?”老奶奶看他们一个个贼眉鼠眼,又看了看他们的装束,马上明白这是一伙什么人,就说:“他住在寨子那头,我家男人不在家,要不我让他带你们去。现在天晚了,你们先住下,我给你们煮饭吃了,再带你们去他家。”众贼一听有理,就心安理得住下来。

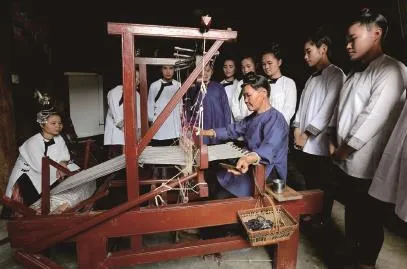

今年已74岁的忠诚镇乐乡村二组侗族村民石娥姐老人正在给该村的女学生传授织布技能。

老奶奶从门外抱来一堆柴火,其中有一截晒干的楠竹,手臂粗,两尺多长,有两个节。“我劈点引火柴!”她边说边用右手拇指和食指摁破两个竹节,再掰成细丝,柴刀就放在一旁,她根本不用。众贼见状大惊:这老奶的武功怎生了得!一个个互递眼色,起身离开逃出寨。此后再无贼光顾乐乡。

地处穷乡僻壤的几个侗寨,是谁传下这些令人瞠目结舌的武功?一查家谱,原来,村民的祖上来自河北沧州,那古来就是武术之乡,后来迁到江西,明洪武初年才随军进入侗乡。

暑假期间村里的女大学生回家学习民族传统技艺

非遗传承

乐乡现任村委主任龙跃波,自幼习武,毕业于贵州师范大学体育专业,精于跆拳道、拳击、武术、散手等,是国家二级教练员、二级裁判(均有相关证件),是黔东南州武术协会副会长、副秘书长,贵州省散打协会秘书长兼竞赛部长。

乐乡侗寨的武功,前有古人,后有来者。

RONGJIANGLEXIANGBIJIASHANXIAYOUJIANGHU