寻找心灵的故乡

——记山水画家谢永增

2016-10-15付秀宏

文/付秀宏

寻找心灵的故乡

——记山水画家谢永增

文/付秀宏

谢永增,河北深州人。北京画院专业画家、国家一级美术师、中国美术家协会会员。他的作品多次参加国内外重要美术展览,曾获首届全国中国山水画展银奖,第九届全国美展优秀作品奖,第二届全国画院双年展学术大奖,第二届、第三届全国中国画展铜奖、优秀作品奖等奖项,获评中国经济网“2014中国画十大年度艺术家”,齐鲁晚报“2015年度艺术家”,作品被多个政府机构、美术馆、博物馆等处收藏,出版多部个人画集。

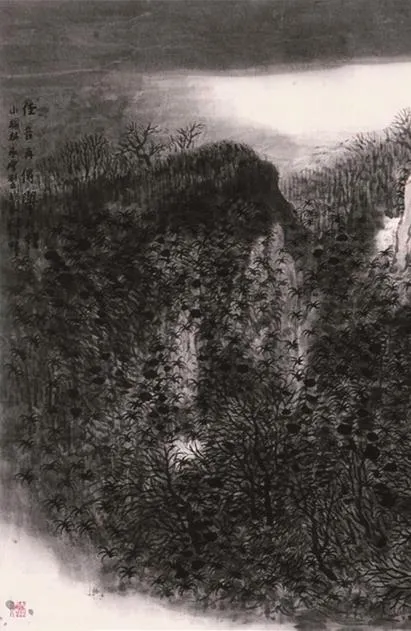

家园——2013年 谢永增

古北口的冬天——2015年 谢永增

光芒挪移

谢永增的水墨画,第一眼看并不亮眼,适合一遍遍去品味。“吕梁山居”系列大都是谢永增的纯水墨艺术,画面气象氤氲,光墨双驰,朴素充盈,以黑白两色为主。谢永增用“光芒挪移”,把光幻化为情感的流淌形式。近处的山坡被白光渲染得通体银白,光线顽强地透过黑色的山石、树林,执意地照射到古老的民居上,把原本苍茫、混沌的世界装点得无比清亮。

谢永增把功夫深藏在黑灰色之后,显在前台的是淡白色云天、山石、民居、树木、人物、粮食、果蔬和鸡狗,光的瀑流、映照、聚焦、流淌几乎让人屏住呼吸,黑灰色系在“光芒挪移”映衬下深厚凝重,甚至开掘到深邃幽深、细密如发的程度,从而更富有历史的厚重与神秘感。这样的光墨处理,给人以希望和向往,生命的张力通过“光芒挪移”跃然纸上。

谢永增的中国画深厚、浓重,也不乏机趣,所以不少人认为谢永增作品内涵淳朴,总是透着光芒、心灵的慰藉与故乡土壤的气味。

谢永增善于从其他民间艺术形式中吸收营养,细腻深情,幽静素雅,重叠挤压成光的层次与温度,把宏大视野中的心性写意表现得淋漓尽致。这样的画,是丝丝入扣的,是细密到心的,绝非寡淡无味,且又非浓得过了头的。若这样的画也有年龄,这样的画应该正值壮年;若这样的画也有味道,这样的画,闻起来不远不腻。所以,在古民居仍在沉眠之际,看到这样的画,倒不妨直接把它视作大一些的心灵底板,也只有看到这样的画,才有十足的绘画语言在画面上流淌,才可以胜任一切姹紫嫣红的底色。

笃定与体悟

谢永增性格憨厚,但不妨碍其性灵、睿智的生发,脸上总是显露出仁和之气,处事不张扬,和他的画一样富有内涵,多数时间他很平静、淡定,脸上时而挂着淡淡的微笑,时而浮现思索的情状,当思索掠过整个脸庞时,他的表情有些像耕耘过无数田野的辛勤农夫,更多像行走在山川村居的执著的思想家。

谢永增留给我的印象是质朴富有定力,淡然之间伏藏乾坤,就像群峰逶迤的吕梁山南北绵延800里,却离不开黄河、汾河的深情哺育,壑林陂绿,长阡短陌,村居散布,宛若山塬起伏、林莽葱茏一般。我想,他已经把自己的心神和气象都呈现在绘画之中了。

我不但叹服谢永增的绘画,也佩服他的文字水平,印象最深的就是他绘画中的光色渲染、文字中的真诚表达,评价他大概有两个字是最恰当的,那就是“笃定”。但是,谢永增的性格,却不仅仅只有“笃定”两个字,他的笃定中有舞动的精灵,根植泥土之上,头顶翻飞着夸张的鸟群,在他的内心深处鸣叫。这鸟群就是谢永增心中的艺术灵性,是对田野之美、民居之美的深情“体悟”。

谢永增的“体悟”来自于水和水浇灌的土地。他对于流经故乡冀东南平原的滹沱河、滏阳河等河流一弯三折多有了解,对家乡衡水土地呈缓岗、微斜平地和低洼地更是感同身受,于是在这里种植的玉米、高粱、谷子、棉花、小麦等等,一层层、一片片流转到谢永增笔下成为亮丽色彩和肥硕体型的复合体。他把乡土风物用稚拙朴素之心,融入了原生态的民间艺术色彩造型,既活色生香又大气宁静,令人叹为观止。

吕梁人家——2009年 谢永增

根在哪里画就在哪里

有相当一段时间,我弄不太明白,谢永增本以工笔重彩出道,成就斐然,为什么却突然华丽转身潜心于水墨山水画创作。

后来我懂了,谢永增是一个身体力行、耳濡目染型的画家,当他从河北衡水调到北京画院之后,视野更加拓宽了,把更多的时间花费在古民居的写生方面,自然表现在作品上境界大异。当然,随着年龄的增长,他对“古民居是数百年旧家与乡情的缩影”有了更深的领悟。

虽然世事沧桑,很多老房子已没人住了,但它们的魂魄还岿然不动。安徽徽州古村落,更是谢永增魂牵梦绕的一个地方,是他心灵的故乡,粉墙、黛瓦、水乡、历史让他的作品趋于沉静、柔美、闲适、从容。

很多艺术家的“根”在农村,谢永增不仅把自己的“根”扎在农村,而且在挖掘往昔农村的“花儿”——民居文化。他是一个融入感很强的画家,有一次到吕梁写生,中午在老乡家吃饭,老乡在窑洞里烧柴做饭,草木灰到处飞扬,盛饭时老乡用身上的围裙在碗里擦了一下灰尘,这个动作让一位同行受不了,吃不下一口饭。谢永增不但吃得很香,而且说这情景拍成电影一定不错,这说明谢永增的“潜”力很大,“根”系很深。

人之性情,犹如“根”之荣发,隔个几年或几十年还有烙印的。这些年,谢永增对农村民居的兴趣胜过了对大山的关注,因为民居带给他亲近感,每次到了农村就如同回到故乡,找到了情感宣泄的出处,在这样情形下,画出的作品是与心灵相通的。

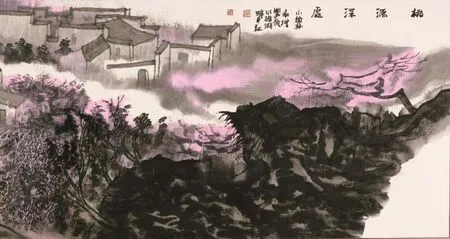

月入江村多古韵——2008年 谢永增

眼与灵魂

谢永增说,乡村民居是一方山水草木的“眼”,把这个“眼”画活了,画才有“灵魂”。谢永增画民居也是选择与他内心有感应的地方,只有这样的地方才能让他坐下来,灵感迅速升温,从而捕捉到与内心相碰撞的景物。

谢永增的民居画得质朴、怀旧,颜色也淡,如果有风儿刮起来,此时在民居的树下闭眼听,过往的雨声会很细密地落到心底。这些民居的样子好像能从《清明上河图》里见到痕迹,但这里没有规整,没有约束,少了喧闹,多了沉静。

谢永增的中国画擅长黑灰白的光度变化,然世上的美物,却从无孤自独在的道理,总须旁物的相辅相谐方能美得真切,就如垂柳的美,亦要当风临水才显神韵。于是,他有时在中国画中掺入了大片的黄、少许的红和淡淡的绿,一来黄色温馨、红色亮眼、绿色萌动,二则色泽可描民居的烟火人气。

桃源深处——2013年 谢永增

其实,单凭黑白灰的光度变化,谢永增的作品一样做得很好,他的《佳音再传举人村》《吕梁人家》《月入李家山》好像有意选取晚间的静谧,赢取“空谷纳万境”的意趣,若在静夜时分,柳梢上烘出明月一轮或只有一片月光,那种幽凉味道,的确可以使人心骨皆清。

常居吕梁的人都知道,每到秋冬时节百木萧索,山形和民居已不是若隐若现,而是一眼望去隐蔽神秘已然变作淡定从容,从中读久了,甚至能够看到吕梁古老的脸颊和闪亮的额头,所有这些给了谢永增很多艺术上的遐想空间。

柳暗花明又一村

是的,日常沉静生活的“柳暗”,就像吕梁一眼望不到边际的郁郁葱葱的山;艺术的“花明”,更似“躺”在吕梁山坳里的安睡的古民居,而通过嫁接油画、民间画基因实现形而上的“又一村”——这多么像秋天场院收玉米的迷人男女,还有大树下喝酒聊天的大壮和二毛的故乡情。

“柳暗花明又一村”,说来容易做来难。对一个优秀的画家来讲,技法娴熟是最基本的功夫,技法重复是最致命的问题,所以忘记技巧才能步入佳境,即便具有技巧也不是仅仅玩弄技巧。

北方——1986年 谢永增

谢永增的早期作品以绿色为主,丘陵田垄雄奇、绵延、幽深,田野光线充足,有原生态那种五彩纷呈的美感。正因为画法稚拙相互堆积,把朴素民间艺术手法熔炼至纯,反呈现一种来自田园的流动韵律感,有开眉目、豁心胸的艺术享受。

这些年,随着阅历增长,谢永增的创作题材由明丽的青绿田野转为深远的水墨山居。最近一段时间,他对农村民居的兴趣胜过了对崇山峻岭的关注。他诚挚地说:“大山离我的心太远,没有亲近的感觉,有时拉也拉不近,所以不太爱画。村庄就不一样了,从小在这样的环境里生活,每次到了农村就如同回到故乡,找到了心跳的感觉。”

一个画家,怎样才能画别人画不出的画呢?最有效的方法,是要抓住独到的视角,并不断丰富它,磨砺它,然后让这些东西在心里擦出火花来,最终让它燃烧成为一个火炬。

内心有了这个火炬,但表现在画面上又不能太直白,要把火炬压在沉静下面,让观看者在沉静中发现和领略。能把情感火炬在静景空间很深入地表达,这真是一种独到的功夫,谢永增就拥有这种功夫。

谢永增曾深有感慨地说:“自然界总有让你感动的景物,让你畅想,引你神往。画画的人需要保持这样的状态,不然再好的景物也不会和你发生关联。画家的个人眼界很重要,它能联通异界,引发创造;另一方面,读书学养、个人性情、哲学思维最容易贯穿到画面中去,因为人文、心境的高度决定作品艺术的含金量。”

“小榆林永增”的父老乡亲

1961年12月,谢永增出生于河北深县小榆林村,父亲是教师,母亲是农民。谢永增生来与雪有缘,母亲生他的那一天,家乡深县小榆林下了一场大雪。“画家画民居,如果没有雪,就失掉了三分诗意。”谢永增这句感怀话语里是有故事的,虽然不具有情节,但一定有足够的细节。

每年,谢永增都去吕梁,如果遇到了下雪,他总是心存感动。他眼里的吕梁,最美之处不在颜色的层层铺磊,却在白雪对黑、灰色故土的浅浅打扮上。

有一次,谢永增到吕梁拍雪景,在一个叫不上名的小村庄,看到一户快要倒塌的老门楼只有几根木头支撑着,仍然傲雪屹立。一瞬间,他呆住了,一句话也说不出来,仿佛看到八旬老母拄着拐杖站在门口盼他归来。50多年前,母亲生下了一个与雪结缘的男婴;50多年后,古民居变身为年老的母亲,与千里踏雪而来的中年儿子心心相握、眼眼相连,惊奇之余难于言表。

谢永增能走上绘画的道路,离不开父亲的支持。他从小就喜欢美术,在贫穷的环境里始终没有放弃涂涂画画,绘画的种子在心底一点点成长起来。谢永增上小学时正赶上文革,他的父亲被打成现行反革命回村接受改造,有时还要戴着纸糊的高帽被推到台上接受批斗,这些情景使谢永增幼小的心灵受到很大伤害。

但是,谢永增没有认命,兴趣引领着他一步步往前走。1974年,县武装部工作组的下乡干部在谢永增家吃饭,看到他的画稿,对谢永增的父亲说:“这小家伙迷画画,需要鼓励呀,县里文化馆正在办美术班,该让他去学习,入入门。”后来还让人捎来一本画册。父亲非常认同下乡干部的意见,很快就送儿子去县文化馆学习绘画。

谢永增以慢而扎实的心态刻苦学习,向内用力,不断发掘内心的灵性,渐渐找到了绘画大门的钥匙。谢永增的画风是乡土的,不堪的少年时光依然有爱的涟漪荡起,因为他对家乡有着非常深厚的感情。每当谢永增说起这段岁月,总忘不了周边邻居的善良和帮助,忘不了养育他的小榆林村。至今,他的画作签名还写“小榆林永增”。

1977年恢复高考,谢永增以初中考生身份被河北轻工业学校陶瓷美术专业录取,毕业后被分配在一家工厂工作,后经孙木艮先生伯乐识马,把他调入衡水市文化馆工作。他在衡水画了二十年,在故乡的大自然情境中,不断体悟艺术的敏感力,在阳光下聆听各种水流和鸟鸣的声音,让心灵去触摸玉米植株的叶脉,甚至要嗅一嗅叶子生长的方向。

《绿源》那个时代

1993年,32岁的谢永增在衡水迎来了绘画创作的丰收季。这一年,他有两幅作品参加全国美展,其中一幅题为《绿源》的作品入选中国美术家协会主办的“全国首届中国山水画展”,并获得银奖,《绿源》也成为当年衡水在全国美展获得的有史以来第一块美术奖牌。更令人欢愉的是,当年《美术》杂志第10期把《绿源》作为封面发表,谢永增的名字也开始为美术界熟知。

谢永增画中国画,继承之中有发展,不按常规出牌,善于画出他自己的感悟、感受。他早期的作品非常注重创新,吸收各方面的营养为他所用,在画面呈现艺术探索的足印。

具体到艺术造型方面,谢永增吸收了民间艺术与西方艺术的营养,把中国画写意与写实完美结合在一起,层次感、形式感更为强烈。《绿源》画面布局上,貌似装饰的味道浓了一些,但“胸有百万兵”的气势跃然纸上,既真诚抒发和炫染了谢永增庄严、沉静、开拓的心性追求,又饱含着他的生命豪情和热爱家乡思想基调。

雷正民先生高度评价《绿源》画面构图像音乐一样富有旋律感,整个画面的色彩调子通过变形使绿油油的玉米棵具有更为茁壮的幽默味道,既有民间的也有西方现代艺术中的因素,除了一抹水墨渲染中的背景,似与传统中国画面貌拉开了很大距离。

《绿源》既保留了民间剪纸绘画元素,又吸收了西方外来的营养,堪称中西合璧,并形成一个新的文化价值空间,特别是乡野那种铺展盘旋、波澜浩大、一望无际的坡地风貌,一经浑厚、淳朴、蓬勃的情韵渲染,让人观后深感酣畅淋漓。二十多年过去了,人们说起谢永增还会想起《绿源》。

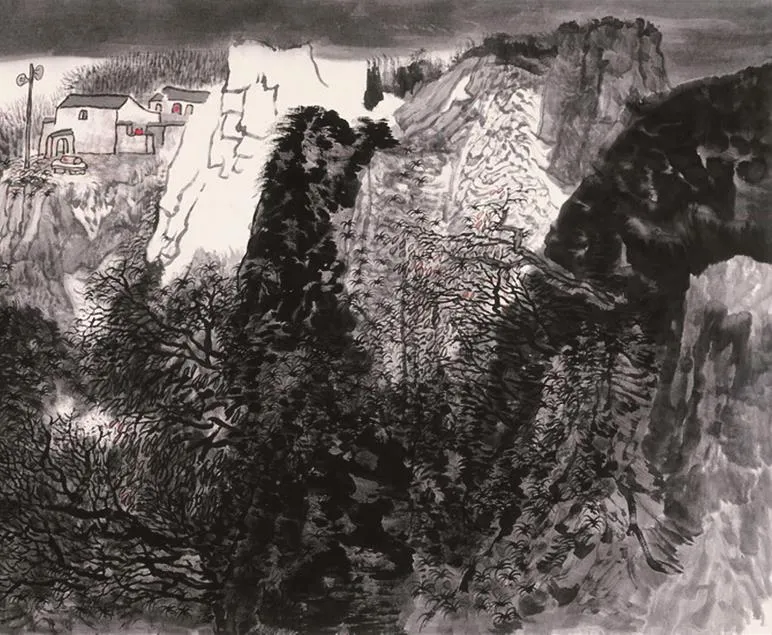

佳音再传举人村——2010年 谢永增

谢永增《绿源》《沃野》《北方》《岁月》《天边的云》《和风》等系列作品,画面中回荡着青春激荡、收放自如的气息,传递出不可遏止的生命活力。这一时期的谢永增绘画灵脉集中在色彩和造型上,也初步掺入光、影的层次变化,特别通过合理的艺术夸张“排兵布阵”,在坚实、宏伟中使生命结构与艺术结构合二为一,将形色与血脉融为一体,形成气势与田园的完美统一,从而达到原生态的田野交响乐。

谢永增对此有他的解读:“我的早期作品虽颜色鲜丽,但多为大片大片地呈现,有区域,有边界,更通过活跃因素相互连通,正是这种抽象、简练的形式构成与流线体的巧妙结合,既有一定的指向性,又有相当的模糊性,由此形成含蓄美感和多义效果,造成自由联想的阔大空间,力求以有形的有限表现无形的无限,如此乃能‘尽意’。”

著名美术评论家、《美术》杂志原主编、编审夏硕琦先生说得好,工笔重彩和水墨写意是中国画的两翼,各有千秋,谢永增在这两方面做得都很好。因为水墨写意本身具有很强大的力量,让许多画家欲罢不能,谢永增从工笔重彩出道,又以水墨写意频频亮相,是一位拿得起来、放得下的绘画奇才。

“中国画不需要用语言表达”

随着谢永增的年龄增长,他的画笔全部转到宁静深邃一派,光、影的层次变化达到了神态双至的境界,注重黑白写意与实地写生相互糅合,辅以精妙工笔,画面透射古味,厚重中不乏清美,再加上激越奔腾的溪水、神秘静谧的远山、古朴久远的民居,实在叫人盈目舒怀。

中国画的基本形式是以画笔和毛笔书写意境,以此表现心灵原乡的高级追求。画笔、毛笔里有更多心灵秘密,笔迹乃心迹。中国画追求天人合一,努力从天地宇宙的格局中理解人生,努力使个人的心性与天地物什之心贯通起来。

“中国画不需要用语言表达,它有一种悄无声息、不动声色的魅力”,我看谢永增的中国画久了,才发觉谢永增的话语中的深奥哲理。长久时间看他的画,渐渐发现画面含蓄中弥漫着一种暗潮汹涌、回味悠长的张力。这种张力,是用最简单的颜色搭建出的最丰富的抽象情感,是构造无限回味的空间神秘感。

水墨画《佳音又到举人村》,尽管是黑白两色,只有红色“福”字或“丰”字的些许点缀,一切仿佛都在沉睡,一切仿佛本来应该这么宁静,这是来自时间深处文化根基的召唤与应答,这是来自耕读传家血脉脊髓的淡定和从容,喜庆只在空气中流转,举人村的傲骨已然幻化为山居的点点光芒。

与油画笔等其他创作工具相比,柔软的毛笔最能够细腻、精微地传达出谢永增的身心状态和意绪倾向,含蓄、复杂、细腻,记录下故乡衡水、吕梁和他乡徽州的时空和真实的襟怀,凝淀为一种永恒。谢永增的水墨世界,既深厚富有地气又翩跹轻灵,具备完整传承、激越变化的艺术轨迹。

谢永增绘画作品,墨色所以为浓,只因山石和树木的沧桑墨色,白色所以为亮,皆因故园犹似心灵上的一轮明月,而最觉绝妙的是可以透过黛色的山林看到这些明暗对比。满眼的翠黛如梦似痕,就像曾经的记忆,一层又一层晶密而又真诚,绝无废墨的涂描。

冯骥才说过,艺术是上帝做过的事。也许是应了这句话,谢永增在艺术追求上表现出的那种有如风吹过山林、民居和乡亲的气息,那正是他对生活与心灵的映照。这是一种饱经沧桑而又自得其乐的欢愉状态,我想,谢永增是把自己的心弦放在老庄与孔孟之间,在淡和浓、出与入之间——他进入到自己独特的艺术世界中。

谢永增往何处去?只有他自己知道,但是有一点毋庸置疑,那就是不断接受八面来风、阳光雨露的洗礼与浇灌。再好的绘画精品,对于谢永增来说只是过往,在艺术道路上,他将采撷、熔炼、推移、转化。因此,他需要放下已有技巧和模式化的东西,在平静中积蓄能量,通过身体丈量和心灵感悟,不断融合创新,然后尝试超越自我,向更高境界进发。

XUNZHAOXINLINGDEGUXIANG

故乡的秋天——2014年 谢永增