毛发上皮瘤及家系调查一例

2016-09-08秦佩佩于长平周桂芝

秦佩佩 于长平 周桂芝

毛发上皮瘤及家系调查一例

秦佩佩 于长平 周桂芝

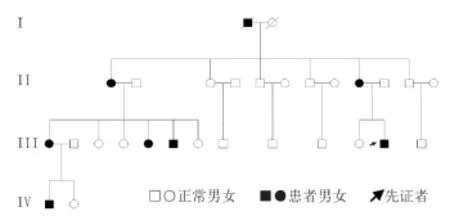

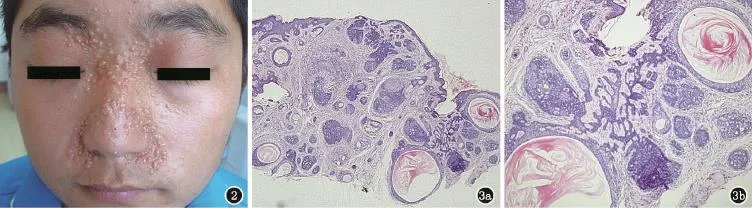

临床资料 患者,男,24岁。面部丘疹10余年,无不适。现病史:10年前,鼻翼处一米粒大肤色丘疹,无自觉症状,后逐渐增多增大,泛发至额部、眶周、鼻部及双侧鼻唇沟。3年前曾于当地医院行冷冻治疗无效。2011年8月6日至我院就诊。既往史:4年前甲亢病史,现已痊愈。家族史(图1):家族中四代有8人患病,男女各4例,均只累及面部。系统检查未见异常。皮肤科查体:颜面目内眦至双侧鼻唇沟处可见密集分布的粟粒至绿豆大肤色丘疹,呈半球形或圆锥形,质硬,有透明感,并累及额部、眶周(图2)。实验室检查:血、生化常规未见异常。组织病理示:表皮棘层萎缩变薄,真皮内可见散在分布不规则形的基底样细胞团块和条索,周边细胞排列呈栅栏状,周围有明显增生的结缔组织形成的基质,可见多个大小不等的角囊肿和不成熟的毛乳头(图3)。结合临床可诊断为多发性家族性毛发上皮瘤。予激光治疗。

图1 家系图:共有8人患病,男女各4例

图2 颜面部见密集分布的粟粒至绿豆大肤色丘疹图3 a、b:表皮棘层萎缩变薄,真皮内可见散在分布不规则形的基底样细胞团块和条索,周边细胞排列呈栅栏状(a:HE,×40;b:HE,×100)

讨论 毛发上皮瘤是一种少见的起源于多潜能基底细胞的良性皮肤肿瘤[1]。女性好发,常在儿童期或青春期发病。临床分为多发性和孤立性。典型临床表现为沿鼻唇沟对称分布、皮肤颜色、粟粒至蚕豆大、坚实透明的多个结节,可与雀斑、进行性对称性红斑角化症等遗传性皮肤病并发[2]。孤立性毛发上皮瘤为非遗传性,多见于成人面部。多发性家族性毛发上皮瘤是一种少见的常染色体显性遗传性皮肤附属器良性肿瘤,于1892年由Brooke和Fordyce首次描述并命名为遗传性多发性毛发上皮瘤,后更名。此型存在遗传异质性,目前研究认为致病基因[3,4]主要为CYLD(16q12-q13)。在临床上需与结节性硬化症、汗管瘤等鉴别,确诊需要组织病理学检查。而在组织病理上需与毛母质瘤相鉴别。毛母质瘤源于原始上皮胚芽细胞的良性上皮瘤,好发于头面部和颈部,主要表现为单发性坚实的皮内或皮下结节,病程缓慢,多无自觉症状。本病病理特征为嗜碱性细胞和影子细胞组成的不规则条索或团块,而缺少周边细胞呈栅栏状排列。目前无有效治疗方法;单发者可用手术切除,多发者可用冷冻、激光等。

[1]赵辨.中国临床皮肤病学[M].南京:江苏科学技术出版社,2009.1544-1545.

[2]梁燕华,杨森,张学军.多发性家族性毛发上皮瘤的临床和遗传特征分析[J].食品与药品,2005,7(11A):43-45.

[3]梁燕华,何平平,张学军.多发性家族性毛发上皮瘤致病基因的确定[J].中华皮肤科杂志,2005,38(2):72-74.

[4]Ans MW,Van den Ouweland,Elfferich P,et al.Identification of a large rearrangement in CYLD as a cause of familial cylindromatosis[J].Familial Cancer,2011,10:127-132.

(收稿:2013-10-14)

山东省皮肤病性病防治研究所,济南,250022