浅谈互联网境遇下视觉符号的转变发展模式

2016-09-07安徽

安徽 赵 昕 刘 群

浅谈互联网境遇下视觉符号的转变发展模式

安徽 赵 昕 刘 群

资讯发达的网络信息化社会,使得人们足不出户就可知晓天下大事。互联网已经成为未来视觉设计发展的一个重要的方向,而互联网上的东西,无论是图画、声音、文字、交流等,都具有一定时代发展的特性。符号学发展至今,经历了四次重大的信息革命,从第三次传统媒介下的视觉符号发展到第四次革命—互联网思维,视觉符号的很多方面都在发生着翻天覆地的改变,比如物化界面向数字化界面的转变,线性思维模式的传达向网性思维模式传达的转变。而这些改变,是互联网发展带给视觉符号新的发展生命和特性。

视觉符号 符号学 网络境遇 计算机视觉化

网络信息化社会发展至今,网络上的各种图片,符号都可以用先进的计算机技术制作和处理,无论是图画、声音、文字、交流等,都具有一定的虚拟性。它没有真实的原本只是对现实对象的数字化,尽管有些东西和现实中的事物很相似,但仍然是对其客观事物的代表,而非真实的本身。我们所见到的视觉符号都是客观事物的代表物是包含真实事物的最主要特点的符号,这是网络境域下的视觉符号独有的特性,它以自己独有的特点被人们所接受与认知。

一、物化界面向数字化界面的转变

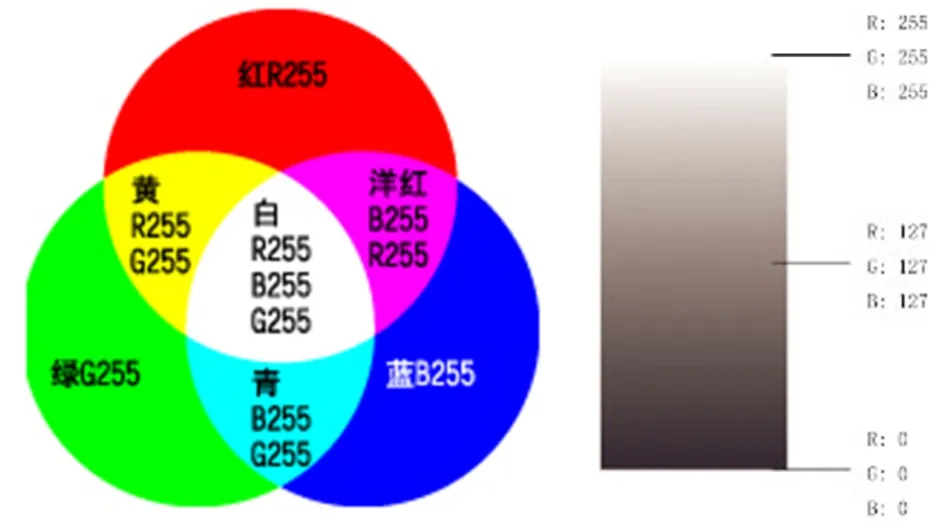

传统的纸质媒介是物化界面为主的,以文字、图像、色彩为元素,通过纸质印刷的形式将信息表达出来的。而互联网上的元素是通过数字化界面的显示器来呈现在受众者眼前的。两种媒介的不同带来了表现形式上的差异。由于传统纸质媒介的局限性,可能使得视觉符号传达的信息十分有限,读者被动地接受信息的传达,设计者也会因此制约着他们的设计思维。在印刷制造方面,印刷品的色彩是由CMYK色彩组成, CMYK色彩的组成是由100个色级之间相互适配所实现的,印刷中纸质材料的不同会制约着色彩的亮度和准确性的表达。而互联网上的图片与文字是通过显示器为媒介来表现的,由RGB三种色光所组成的,RGB是由各自的256个色级组成,其亮度要优于CMYK的印刷色彩。这个变化也使得在浏览中,浏览者可以更加贴切地感受到设计者需要传达的信息。

① RGB三种色光原理

二、线性思维模式的传达向网性思维模式传达的转变

网络视觉符号的特性还表现在它的可选择性、可点播性、可定格性和可搜索性。传统的报纸杂志所承载的视觉信息是以时序、线性方式传播的。读者只能按照顺序被动的阅读,但是人们在阅读时的思维却是跳跃的、非线性的、发散的,知识的记忆存储、搜索的再现也是呈现网状和节点式的,所以传统的媒介并不能完全贴合读者的阅读心理。 随着网络技术的发展,“超文本之父”奈尔逊提出的超文本解决了这一问题,奈尔逊在1965年阐述超文本定义时说过: “所谓超文本,就是非顺序性写作” 超文本用超链接方法,将各种不同空间的文字信息网状地组织在一起。从本质上讲,超文本的设计更贴合人个性化的设计,它使得浏览者在浏览视觉符号时的思维由线性向跳跃性思维转变,一般来说,链接的方式可以概括以下几种(1)一条线浏览(2)分块连接(3)网状模式(4)树状的结构,这些链接方式都是根据人的思维联想的习惯而设计的。网络视觉符号内容繁多传播广泛,超文本好似把这内容庞大的视觉符号系统的串联起来,浏览者可以通过点播的方式进行无限的链接。超文本人性化的设计使得浏览者点击一个视觉符号,就能打开另一个视觉符号,浏览者可以从这个文本跳到另一个文本,从这个音频链接到另一个视频,可以随着思维的不断延展持续性地搜索到需要的信息。近年来,网络上百度、Google的建立也使得搜索变得更加系统化完整化。

三、单一接受向多元感受的转变

在传统印刷媒介的传播中,信息制作与传播的权利只可能由少数人去控制,传播方式上是以“一对众”的模式,大多数人只是被动的信息接收者。而网络是个双向或者多向互动的多元信息传播系统,每一个参与者都可以是信息制作者、信息传播者、信息接收者三重身份。《数字化生存》中提到“从前所说的大众传媒正在演变为个人化的双向交流,信息不再被推给消费者,相反人们将把所需要的信息拉出来,并参与到创造信息的活动中。”在网络这个虚拟的平台上,每个人都可以是传播者,每个人同时又是接受者。它的交互性可以使得浏览者轻松自由的转换角色,主动地接收和发布信息。像现在比较流行的BBS网上论坛,它是多数人关于一个信息点可以共同讨论交流的平台。它使得论坛中的发布者和交流者的界限并不那么分明,可以说这是一个自由形成的虚拟讨论小组,每个人在这个虚拟的网络社区里可以参与他人的讨论也可以建立自己的兴趣话题来听取别人的意见。这种多重身份使得人们不再被动的接收信息,而是参与其中成为信息链的一个组成部分。

四、专业化设计到全民设计的转变

传统的报纸杂志等纸质媒介传播的技术性较强,往往设计者必须学习系统的专业知识,传统媒介中对于工具的要求也比较严格,昂贵的机器设备是传播的必需品。并且图像的传输需要印刷、卫星传输、电子传输等多种手段进行。所以这些种种的限制使得传统媒介传播者单一,基本上是由报社电视台等媒体机构中专业设计人员进行的,对于业余爱好者来说,基本上不具备视觉符号的设计和传播能力。所以在传统媒介中,视觉符号是由小部分人设计与传播的,这个时期的视觉符号也许并不能很好的体现文化的多样性和融合性,因为共同的职业与专业决定了传统的符号设计者或多或少的只代表了一部分人的思维与审美。而现在,互联网的自由性和开放性吸引了广泛的设计爱好者,每个人都可以用flash、fireworks等软件设计制作并发布,还可以把他人的设计作品加以创新变成新的表达形式,这种简单又趣味的方式打破了传统媒介设计的诸多限制,使视觉符号的内容形式变得越来越自由,体现了不同人的思想与审美。

苏珊·朗格曾说:“一件艺术品,就是一种表现性形式(亦她所认为的艺术符号),这种创造出来的形式(艺术符号)供我们的感官去知觉或想象,而它所表现的东西是人类的情感。”我认为:平民大众参与到视觉符号的设计中来,没有专业的知识条条框框的阻隔,虽然其创造上可能与主流媒体的审美并不相同,似乎也缺少了些精巧的美感。但是他们那种并不求金钱名利,只求开心的表达自我的情感和精神需求的这种行为,不是更接近视觉符号设计的初衷吗?

五、不可预测到可预测性的转变

在传统的报纸杂志媒介中,接受者与作品之间不存在交互关系,设计师与受众之间并没有直接沟通的渠道。虽然受众者可以通过写信去反馈,媒体也可以通过调查如发行量、收视率、收听率等手段来统计效果,并随后根据调查的好坏来改变未来作品的发展方向。但是这种交流是单向和具有时间性的,受众者无法与作品之间发生实时的互动关系。而互联网技术改变了这一缺陷,减去了时间和空间的阻碍,浏览者可以即时的发表自己对作品的观点,也可以与设计者之间沟通讨论,设计者可以根据浏览者的反馈即时的修改着自己的作品。甚至浏览者可以根据自己的意愿和喜好参与作品设计中去,选择自己喜爱的情节改变人物的穿着打扮,这种互动使得设计者和接受者的界限变得不那么明确。一个浏览者可以同时具有设计者和接受者的双重身份,传递信息的主客体之间不再是主动与被动的关系,而是互动的关系。比如:博客和微博的流行也说明了这一点,它实现了人们将自己的言论在网络中和他人互动交流的愿望,为设计者和受众者架起一座沟通和交流的桥梁。

六、单一媒介分阶段传播向多种媒介一体化传播发展

麦克卢汉说:“媒介之间是相互关联的,一种媒介注定是另一种媒介的发展”在传统媒介中,视觉信息经常以多种方式去传播,如电视广告、报纸杂志、宣传册等。每种方式只具有比较单一的感官传达功能,而且这种单一传达常常会受到时间地域等诸多制约。而网络建立了一个没有时间和空间限制的虚拟平台,数字化的视觉图像可以被无成本的大量复制下去,传达的途径已经不像传统媒介以“一传十,十传百”的分层分阶段传达的方式,而是具有了时效性自由性交互性等多种传播方式。比如:三星E258手机借助2006年圣诞的节假日契机,并没有像以往“节日贺词+品牌的形象+促销DM单”的传统形式宣传,而是利用网络媒介给每一个用户制定了带有祝福的网络广告,这一新兴传播方式使得更多人被这个活动所吸引。由此可见,在互联网这个虚拟的空间中,对信息的传达通过各种技术的研发变得更加可见可听可感,多种技术相互运用形成了网络视觉符号特有的一体化的信息传递模式。

七、结语

通过这些转变发展模式构成了视觉符号在互联网境遇下的发展,技术的革新对于视觉设计是一个重要的推动力。而传统的符号也不能与日益发展的新媒体割裂开来,而是需要借助新媒介的力量把传统的符号的精神和内涵迸发出来,中南民族大学文学与新闻传播学院副教授陈峻俊在《符号的魅惑(网络消费文化研究)》认为:“网络传播中的各种文化现象作为一种虚拟文化,它的存在是现实文化的补充和建构,同时也是一种解构。而我们的传统民俗符号需要焕发新的生机,必须要和新媒介接轨。”

[1] 王受之.世界现代平面设计史[M].中国青年出版社,2015.

[2] 邱景源.设计概论[M]. 中国青年出版社,2015.

[3] 大卫·科罗.视觉符号[M]. 辽宁科学技术出版社,2010

[4] 松田行正.零ZERR0:世界符号大全 [M]. 中央编译出版社,2011.

赵昕,1988年,女,汉,安徽省蚌埠市,安徽财经大学,助教,硕士,艺术设计学。

刘群,1988年,女,汉,安徽省蚌埠市,安徽财经大学,助教,硕士,艺术设计学

(作者单位:安徽财经大学)