河西苍茫

2016-08-01孟登海

孟登海

“以晓日出映,丹碧相间如‘删字,又名删丹山,而县以此得名”。

——《山丹县志》

孤独的焉支山

九月,秋天的第一场雪落下来。

我走进焉支山,在烟洞谷停下来。视野里出现了雪,银白、闪亮、洁净,犹如一尘不染的梦境。金露梅和银露梅早落尽了花朵,枝干挑着红叶,在阳光下闪烁、飘摇,灿烂绚丽,晃人眼眸。旱獭已蛰居于洞穴,在沉沉睡眠中,梦想明年的春花秋月。唯有獐子和岩羊,还在山顶上彳亍,独立西风,远眺苍茫……

民间传说,烟洞谷附近有天神涝池,那里有一水潭,清澈寒碧,在星宿满天的夜晚,可照见一个美女的影子,长裙曳地,飘然若仙。我想到了阏氏(读若yan zhi),那个生活在二千多年前的匈奴王妃,会不会就在某个月夜显灵,让花朵般的倩影倒映于水波涟漪之间?

然而传说总归于缈幻,如同有关匈奴的故事,被时光掩理,沉论地下,成为了永无天日的记忆化石。白雪下,二千年前的烽火狼烟,灰烬不留,剩下的地衣青苔,层层叠加,斑驳如云。鸣镝飞过的地方,连石头也腐朽剥落,随风漫散而去。

翻过山梁,我在灌木丛莽之间找到了天神涝池遗址。水还在,但已没了传说中的幽深碧澈,一汪浑浊小溪,印满了牦牛蹄痕。有几朵晚开的蒲公英挑着花蕊,临水顾盼,摇荡满腹心事。按我的推想,此处水泊,应为古人祭祀天神的场所。依水祷告,那些神秘的咒语会随着氤氲雾岚,轻飏天庭,抵达神灵居所。史载,在夐古年代,生活于河西走廊的游牧民族,都信奉萨满教,有筑台祭天的风俗,而匈奴尤甚。依此,亦可作猜测的凭据和证明。

其实,就焉支山得名之缘由,直今也众说纷纭,没有定论。一说,焉支山生长着某种神奇花草,其汁液艳红,类似胭脂,此地妇女多采花拈汁,涂抹脸颊与嘴唇。胭脂与焉支读音相同,故名。还有一说,匈奴单于的妃嫔通称阏氏,焉支与阏氏古音相近,故名。我的故乡就在焉支山上,从未闻见过什么胭脂草之类,可断定第一说为谬讹。但第二说也无史料明确记述,缺乏凿证,也是牵强附会。

不知道谁立于苍天之下,喊出了山的名子,焉支,焉支,山里住着单于,就这样传下来了,从秦汉到魏晋,从唐宋到明清,那山的名字曾经走入了匈奴歌谣,也成为唐诗宋词的意象。名因何取,无考,但这不重要。重要的是焉支山已写进了历史,被山溪鸟语传唱着,被清风明月铭记着。山在梦中,梦里的山河醒来后,眼前已是沧海桑田。

地理书上说,焉支山属于祁连山系,是造山运动残留的余脉。然而于我而言,更愿把焉支山看作独立的山脉。与嵯峨峥嵘的祁连雪峰相比,焉支山少了几分霸悍和浩荡,多出的是那种灵秀、冲淡与内敛。鸡心湖,白石湾,黄草沟,扁瓦房……每一处地方都有松林、缓坡、小溪、云岫,还有鲜花、芳草、雨润的石径、霜染的红叶、雪盖的云杉。四季美景如画,如神灵主笔,随手皴染一笔,就有了空灵气韵,唯此,焉支山才滋润了阏氏女子的容颜,安顿了她的心灵;也因了这独秀塞外的风景,才吸引了隋炀帝杨广的目光,让他走出皇都长安,来焉支山下会见七十二国西域使者……

我来到焉支峡。这里已经铺设了栈道,人造的景点,有木桥、木屋、木塔,游人多,到处充塞着聒噪与喧嚣。有人躺在松林里喝酒,吆五呼六的猜拳声在山谷里回荡,几个小孩对着河水小便,尿液直接飞入潺潺流动的山涧。

山顶上响起了钟声,我知道,中山寺的僧人们晚课的时间到了,他们现在正进入经堂,开始诵读《大悲咒》和《金刚经》。

中山寺本来是焉支山最古老的禅院,上世纪六十年代遭到了毁弃,现在的建筑群是后来重修的。坚硬冰冷的钢筋水泥圣殿,贴满瓷转的僧舍禅房,早脱离了焉支山的历史记忆,暮鼓晨钟再也不会带来令人心静的回响。

我抬起头,看到的依然是焉支山主峰,被千年的积雪覆盖着,孤独、苍茫……

苍茫大草滩

汽车从马营出发,颠簸,摇晃,有晕旋感。车窗外面是苍天大地,白云飞过,阴影倏忽即逝。油菜花大片开放,铺展着天堂般的灿烂金黄。

我的心还停留在马营河上。想象两千年之前的某个早晨或黄昏,霍去病也许就宿营于水边,在军帐里,手捧单于的祭天金人,鼓瑟吹笙,庆贺驱杀匃奴的胜利。那时候,骠骑将军的目光里尽是山丹紫骝,骏马扬蹄飞奔,穿过蓝天之下的苍茫草滩……

马营河已远在身后,如同时间岁月,一旦流淌消失,剩下的也只有迷濛的背影,若隐若现,以致于虚无。人不可走进同一河流,但河流可以走进每个人的内心,积淀为浩瀚的历史记忆。

过军马二场,停车休息。我走下大巴,感觉有风,清冽,微寒,吹进人的身体,可唤醒灵魂。路边长着一墩墩马兰,叶片尖锐,花瓣湛蓝,在风中颤动,清丽到极致。我看见街心矗立着一青铜雕塑,是牧马人形象,乘飞骑,扬牧鞭,面孔朝向皑皑祁连。不过,雕塑的人与马过于臃肿、累赘,创作的经验似来自时下马戏团,没有古风,更缺少那种昂扬奔放的气势。

街上的建筑均为三、四层小楼,灰土蒙面,显出几分颓旧与落寞。行人稀少,穿行来往者多为摩托与汽车。很难发现马匹的影子,却有买卖马肉的店铺,骨肉随意堆放,鲜血凝结,成绺,成块,如沉色昏暗的碧玉。马头骨一律吊挂于铁架之上,剔除筋肉后,眼眶空洞迷茫,仿佛依然深含灵光,凝望着它们的前世今生。

很久前,我翻阅山丹县志,初步了解到大草滩驯养军马的历史,后再跟《史记》、《汉书》比照,知道大马营最早属皇家马场,汉武时屯兵此地,目的有二:一是养马,为国家提供战力;二是切断西羌、土蕃跟匈奴的联系。史书上曾载有武帝夜梦汗血良骥腾云驾雾,遂遣人西寻天马之故事,我估计为史官臆造,不信。但后人偏以此为据,考稽天马出处,或言出自大宛,或言源于山丹,均语焉不详,且无出土文物作证,聊可当为传说。

真实的历史是,自汉而降,大马营草滩一直为皇家养马,唐代达到高峰,民国走向式微,解放后又兴盛了一段时间。为重视马场,历代都有高官前来巡视、督查。离我最近的是邱会作,他在任总后部长时来过大马营,没有骑乘天马,坐的却是直升飞机。邱后来犯罪,身陷囹圄,写回忆录,多次提到马场,甚至还描述了骑马的经历:一匹枣红骟马,跑起来飒踏生风……几十年过去,丘已亡故,那匹枣红马也可能早被人宰杀,化成了肥料或灰尘,世事无常,令人感慨系之。

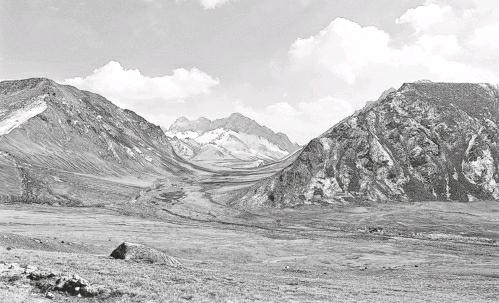

离开二场时,是正午。天依旧蓝,纯蓝,冰蓝,童话般蓝。人处在蓝色的穹顶上下,往往感到恍惚,犹如进入梦境。大巴行驰在一片丘陵之间,车窗玻璃上闪过诸多景物:冰草、蓬蒿、马兰、粉团花、狗牙花、芨芨草……还有倾圮坍塌的烽燧,牧羊人蜗居的窑洞,坟丘累累的墓地。大草滩没有人烟,而狼烟早已散尽,似乎一切都静如原初,天连衰草,浑沌无垠。

草地深处,偶尔也能看到马的影子,黑马或白马,零散着,吃草,蹓跶,时不时抬头朝我们张望,又兀自低下头去,把脸埋进肥嫩的草丛。马是冷冰器时代的战神,当硝烟飘逝之后,它们的血性与精气也随之弥散,成为供人游乐的工具。多年前,某电影厂在马场拍摄《蒙根花》,主人公骑乘的那匹栗色骏马于枪林弹雨中飞驰,解人情,通人性,疾恶如仇,充满传奇色彩。看电影,突然觉得那匹马将我的梦驮进了古代:沙场点兵,横槊征战,一声嘶鸣飞度万千关山……但影片结束,我的幻觉又被现实唤醒,愰然明白,电影不过是艺术虚构之一种,经过想象,以特技镜头处理,马就有了超越人类的神通、绝技,故事再好,也是谎言。

窟窿峡临军马一场,再往西南走,便能触摸到祁连云崖。那里是平羌口,清末王进宝率骑兵横扫大草滩,与羌人厮杀的古战场就在此地。但现在已没有任何遗迹,除了乱石,就是荒草野花。我站在峡谷朝那边眺望,看见平羌口的山腰间停泊着一朵云,灰白,轻飘,幻隐幻现,若远古将士的亡灵。

黄昏,适逢马场一送葬队伍,几十个人抬着灵柩向草滩走去,有琐呐呜咽,声调悠扬,再侧耳细听,吹奏的竟是一首流行曲子。我跟一路人搭腔,询之,则告我死者是牧人,光棍汉,年龄已经八十有三。喜丧,所以用喜曲为其安魂。

残阳下,我远远望见了新辟的坟茔。坟茔的背景是茫茫雪山,是无边无际的大草滩。我想,即将埋入大地的,有可能是最后一个牧马人。

风从峡口来

明长城就在眼前。

深秋。黄昏。白草。寒鸦……所有边塞的景物都呈现出一派萧疏、荒冷和落寞。古人已经远去,远得连背影也消失于虚空。只有我一个人面对苍茫空旷的大地。没有谁跟我对话,在蒙古高原与河西走廊的交界处,面对那百孔千疮的长城,我的喃喃自语成了神话。

刚刚从长城陈列馆里走出来,我的大脑沟回里还闪现着那些古物:弓弩、箭镞、盔甲、鞍具、刀剑……最叫人心惊的是一具明代木乃伊,女性,中等身材,年龄无考。想象五百年前,她应是花容月貌、温婉娴淑,乃足不出户的贵族女子。她做梦也想不到,很久很久后的某个日子,会被人从墓穴里挖出来,玉体横陈于展柜,接受那么多目光的猥亵和抚摸……

残阳在长城上漫漶,如涂抹了一层金黄的油漆,斑斓、深沉,青铜般凝重。从我的角度望过去,长城的轮廊正好被后面的荒山映衬,荒莽浩荡,高古伟岸。雁阵惊寒,候鸟已迁徙南方。只有成群的乌鸦还围绕着长城,飞翔或降落,黑袍飘摇,恍若守望岁月的巫神。

明长城大约修筑于嘉靖或万历年间。那时代,后金崛起,大明王朝走向衰落。但在西北边陲,蒙元残部鞑鞑依旧年年越过沙漠,不断侵扰河西。明统治者沿边疆筑墙列障,用黄土壁垒阻挡游牧民族的铁蹄,在一定程度上缓解了边患。我突然想起了熊廷弼,那个经略辽东的抗清名督帅,被阉党构陷,惨遭杀害。史载,熊帅死后,传首九边,一颗血淋淋的头颅从东北一直传向西边北,也不知他的魂灵是否在我面前的长城上作过停留,于此地最后一次凝望那铁马秋风、沙场点兵的壮景?历史的答案是:仼何高墙堡垒都不可能振救王朝命运,战争胜负的决定因素是人民,是民心。

峡口的风吹过来。那是蒙古高原的风,凛冽、尖锐,浩浩荡荡。目力所及,满山遍野为黄沙青石,泛着幽幽冷光。芨芨草在风里摇摆,细长灰白的茎叶铺展开无边无际的荒廖。东山那边,一弯惨白的月牙升上来,幻若梦痕。高原平静,望不见一匹马,一头骆驼。往事未过千年,可人们已记不起曾经的烽火狼烟、刀光剑影。那个所谓弯弓射箭、横扫亚欧的成吉思汗黄金家族,早就成了历史记忆。

我走进了峡口古堡。一个村庄,几十户人家,白墙红互,周围停放着汽车、摩托,房顶还架有锅式天线和太阳能。现代化吞噬、遮蔽了一切,很难看出远古的面貌遗迹。转一圈,只发现几处坍塌的土墙,门洞以及破碎的瓦片。史料云,峡口城堡为万历时修建,屯兵,也居住军属,原有待郎陈棐在悬壁上题写的“锁控金川”四字,现真迹已湮灭无存。至于堡里的酒肆、马号、商铺、神庙,仅留在文字片断中,供后人想象。在明代,西北边疆多设堡城,目的还是为了防御,军事作用高于一切。以我推测,此地居民应为守兵与驿卒后代,他们的血脉上游,也许还留存着那种刚烈与豪迈。

村里有一口老井,枯涸无水,探望下去,可见霉痕斑驳的石头。沙山戈壁,自古少雨缺水,井枯河干,自在常理之中。奇怪的是峡口人将水与狄青关联起来,演绎成一个传奇故事,其大意是:北宋某年,狄青来山丹巡视边情,病死于峡口,入殓时,睡一口石棺,穿闭水玉袍,含火龙宝珠,后埋入一神秘石洞,封住了山丹水脉。再往后,就有了“找到狄青坟,富死山丹人”的民谣,代代传说,一传就是千年。

但所有的史书上均无狄青来山丹的记述。我知道的是,狄青死后葬于山西汾阳,墓碑由宋仁宗题写,很长,洋洋三千字。

暮云合璧,月华洒满长城。从古堡里走出来,蓦然听到一种声音,像弹筝,又像吹埙……峡口的风依然很紧。

瞭高山四周的风景

瞭高山并不高峻,但苍古,老气横秋。

山顶与祁连山迥异,无雪无树,荒草稀疏零乱,少葳蕤之势。石头与页岩被风化剥蚀,长出褐红斑点,如云气烂漫,叫人想起白噩纪或三叠纪岁月……

第一次登瞭高山,还是二十年前,赴山丹参加笔会,文友饮酒,微醉后从县城坐一辆三轮车,来大佛寺游玩,摇摇晃晃爬上了那个山巅。那时候,还是青春年华,内心视角外向,坐在沙石之上,目视远方的祁连雪峰,偃仰呼啸,仿佛自己高出了天地,有一种气吞星象的豪情气概。

现在,我又来到了瞭高山顶。只有一个人,带着落满尘灰的影子。我坐下来,点燃一根烟,于阒无人迹的地方喷云吐雾,享受那短暂的宁静。若干年过去,我已到知天命的年龄,对远去的青春只有凭吊和祭奠,灵魂饱经沧桑,内心更贴近荒山秃岭的原色,沉积了太多的世态炎凉,虽不颓废,但更深沉,更苍凉苍茫。

我望见了祁家店水库。就那么浅浅的一汪湛蓝,泊着天光云影,泊着时光岁月,从古及今,一直与干旱和蛮荒对峙,成为一种绝决的风景。是瞭高山时间久远,还是祁家店水源亘古,孰先孰后,也许是一个永远无法解开的谜题。但我想到的是,山与水的相逢,可能属于神启,带有宿命性质,明白了这点,才会理解永恒的意义。不知什么时刻,我发现脚下出现了一群蚂蚁,它们正抬着一具蝴蝶的尸骸,朝自己的洞穴运行,浩浩荡荡,势不可挡。在蚂蚊的眼中,我是一座荒山,抑或是一片大海,不知道。我所观察的结果是,它们,那一群伟大生灵,丝豪不惧人的存在与思想。在蚂蚊的帝国王朝里,自有它们的规则和信仰。也许,于荒芜苍老的山巅而言,蚂蚊才是真正的神祗。

大佛寺就在山脚。

与佛寺有关的,是大雄宝殿,是罗汉馆阁,是梵音香火,是圣迹故事……这些都有史料记叙,民间传说,纷繁冗碎,不必一一考稽述说。我最感兴趣的是大佛寺初创的那个年代:北魏。

北魏乃托跋氏所建,那个朝代一方面崇尚铁血英雄,一方面又膜拜天竺佛祖,靠马上奔取江山,同时用佛理救赎灵魂,这种构想不能不说是充满了智慧。我去过云门石窟,那里保存了北魏佛像,雕塑一律高鼻细眉,秀骨清俊,有异域特色。看山丹大佛寺坐佛,形体面容似与现代人的样子相仿佛,疑是后来重塑。所谓禅寺建于北魏,仅空留一个时代符号而已。

但不管怎么说,人们还是在屡遭毁弃的旧址上建起了大佛寺。佛寺阔大、恢宏,建筑魏峨壮观。尤其是那尊巨大的坐佛,倚山趺跏于莲座之上,目光微微下垂,似在俯视芸芸众生。我走进三十多米高的大雄宝殿,抬头仰视,看见橙黄的光线从佛的肩膀上徐徐落下来,如雪花般笼罩了我的身体。我从红尘界刚刚走来,内心积满世俗尘埃,也不知能否接受到佛光的沐浴?

步出大佛寺,天朗气清,秋阳灿烂。俯视山脚之下的村庄,有炊烟正袅袅升起,一群灰鸽在民居上空盘旋。瞭高山下,乡村田园画卷次第展开,安静,美丽,温馨……

弱水千秋祭

翻阅古史书,有关弱水的记载最早见诸于《尚书》:“禹导弱水于合黎,余波入于流沙”。《清史稿·地理志》载:“山丹河即禹贡弱水,出县南祁连山麓,四源并导汇于城南,入张掖红盬(gu)池……”很简短的几句话,便说出了弱水的地域方位。大禹是治水的英雄,在中国,只要有水的地方就有他的足迹,其传奇色彩令人景仰。

民间传说又有一种版本,说是穆天子西巡河西,于祁连山下设坛祭祀弱水。弱水之神为一靓女,红妆倩影,风情万种。穆天子站在河岸之上,于袅袅的香火青烟中,跟那女子谈笑嘤嘤,眉目传情,大有相见恨晚之意,后穆天子策马东归,回首见一云朵,悠悠伴随身后,一直飘向中原。传说有文学色彩,想象的成份居多,惚兮恍兮,瑰丽而又无迹可考,留下来的都是一些叫人感怀的东西。但不管怎么说,在河西走廊,弱水是一条古老神奇的河流,它从远古的历史中静悄悄流过,然后哺育生生不息的子民,涵养一方厚重朴实的文化,使每一朵苇花,每一片树叶,都在淡淡的浪花流韵中展示出美丽的诗意,也使那流传千载的故事和传说有了动人的情愫。

我去过弱水的源头。那是祁连山很普通的一条峡谷,周围雪峰林立,远处冰川闪耀,高大的云杉张开伞盖护围着一片片清水。祁连山千年的冰雪消融,化成水,汇成涓涓水溪、山涧,然后向旷野奔流。坐在山崖上看弱水,总觉得它的源水太清了,太蓝了,像一个永远不会被污染的童话。弱水又太静了,静得宛若处女的梦境,它把山川大地的美景都揽入自己的怀抱,然后跟亘古的历史,述说梦中的诗情画意。弱水年复一年地流淌,积淀了太多的沙石尘埃,也积淀了美丽的梦幻传奇。弱水之源,有鹰飞过,有雪落过,有风吹过,有花开过,变了的是那些虫蚀般斑驳苍老的崖岩,未变的是一脉充满神性的寂寞,阅尽沧桑的淡泊……

沿着弱水河岸走,无非是田畴原野,大漠黄沙,风景单调寂寞,而叫人眼前一亮的总是那些胡杨和红柳,它们站立在河岸上,把枝干伸向天穹,把绿荫送给流水。苍古伟岸的胡杨,从冬天到秋天,从绽露第一粒新草到飘零最后一片红叶,它们像一群饱经风霜的老人,目送和护围着弱水,走过一程又一程。胡杨千年,弱水千里,生命与水,形成了至亲至密的关系。大漠穷荒,黄沙黑石之间,有了绿色,有了苍狼雪狐,这不能不叫人思索、动情,乃至感叹唏嘘。旧读《甘州府志》,有一句说到"半城芦苇半城塔",甘州岁月,如黑白电影推出一组镜头:芦苇轻飘,荡起如雪的花穗,佛塔倒映水中,摇摇欲动,如梦如幻。如果说甘州的古文化是黄卷青灯下的佛语禅境,那么弱水的清流就是超脱凡尘的圣水。没有弱水,就没有甘州的文化底蕴,也就没有温婉缔丽的民俗风情。苇叶苇花,水波水纹,在我的想象中,永远是隽永的诗文图画,不朽的老调情歌。

弱水流域曾经是古代民族的家园。这里先后生活过的乌孙、月氏和匈奴,还有诸多的马背部族,他们弯弓射雕,笑傲山林草原,演绎着一幕幕可歌可泣的历史。最叫我感怀的是那些土尔扈特人。他们本来是古代西蒙古卫拉特四部之一,由于忍受不了准葛尔部的排挤、骚扰,无奈之下,在部族首领鄂尔勒克的率领下远走他乡,在那里创建了土尔扈特汗国。但中北亚茂密的原始林森林、绿色的草地,还有明媚的阳光并没有给他们带来福祉。在异国他乡,土尔扈特人又受到沙皇势力的欺凌。他们思乡之情、归乡之心未灭,终于在清雍正年间,又回到了居延海。千年已过,我们已无法知晓土尔扈特人东归的具体历程,但可以想象到的是,当他们翻过阿尔泰山,穿越茫茫的沙漠戈壁之后,一定看到了纯蓝明净、泊着红叶青蘅的弱水河,看到了倒映在水中的胡杨和红柳;他们一定聚集在宽阔的岸边垒起石坛,点燃柏香,举行了一次盛大的祭河仪式;他们也一定每人掬一捧弱水,洗却了留在身上的疲惫和心中的耻辱。

黑水国,骆驼城,临松,昭武……徜徉在弱水河畔,我一起苦苦地寻访这些古城,梦魂索绕的是已被岁月湮埋了的文明碎片,不管是古墙旧堡、残垣断壁,还是破烂的陶片,发黄的木简,都能将我的视线牵回到遥远的过去,让我聆听那遗落在时光村落里的绝响。马背上的古代部族一个个远去了,只留下悲壮的传说,许许多多的文人墨客远去,只留下美丽的诗赋文章,苍茫天地之间,只有西风流云,只有弱水的轻声咏唱,所谓凭吊,所谓怀古,最终也只是徒劳的怅惘和叹息。日出日落,千古弱水默默流淌,向我们述说着沧桑……