“一带一路”倡议下中国对外新闻话语研究*

2016-07-20蒋国东

□文│蒋国东

(作者单位:杭州电子科技大学国际教育学院)

2013年9月和10月,习近平主席在对中亚和东南亚国家进行访问时,提出共建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的倡议,合称“一带一路” 倡议。目前中国媒体对外宣传“一带一路”倡议时,以政治经济报道为主,从国家政府层面出发,透过宏观视角对外发布相关新闻。但是,报道对象分布不均,主题文化内涵不足,内容选材不够贴近民生,给读者留下“不接地气”的感觉,时常遭到质疑和曲解,没有实现预期对外传播效果。[1]本文选取2013年9月到2016年7月《人民日报·海外版》关于“一带一路”的新闻报道共256篇,从转述对象、新闻主题、报道体裁和叙事视角4个方面进行话语分析,提出应对策略。

一、“一带一路” 倡议下中国对外新闻话语问题分析

“一带一路” 倡议是当前我国最重要的国家对外布局之一,涉及国家之多、覆盖人群之众、涵盖领域之广,可谓史无前例,这给中国对外新闻报道提出了挑战,也正改变着我国对外宣传的范式和途径。目前,有关“一带一路”的对外新闻话语主要存在如下问题。

1.转述内容客观全面,转述对象分布不均

转述现象在新闻语篇中俯拾即是,通过引述当事人话语,体现新闻报道客观公正。转述对象一般分为政府官员、专家学者、媒体记者、企业社团、普通民众5类。[2]在笔者分析的256篇“一带一路”新闻中,共有2057条转述话语,内容丰富,确保报道的真实性和准确性,给读者亲临现场的感觉。不同对象的转述次数和比例如表1所示。

例如,《携手“一带一路”,共享发展机遇》中,共有6位转述对象,都是政府官员。《跨境电商掘金“一带一路”》中,主要转述对象也是官员,唯一的非官员转述对象是招商局国际码头公司负责人,而且是匿名转述。可见,政府官员和专家学者是“一带一路”对外新闻主要转述对象,也是新闻事件主要参与者,此种转述策略增强了新闻的权威性和可信度,反映出政府领导层的态度,便于读者解读相关政策,领会决策者的意图。然而,过于集中在国家和专家层面的转述策略,往往忽视众多实际参与“一带一路”实施的企业和民众,把老百姓视为新闻事件的旁观者,不免留下“居高临下,不接地气”的印象,无益于“一带一路”的对外宣传。

2.主题重点突出,文化内涵薄弱

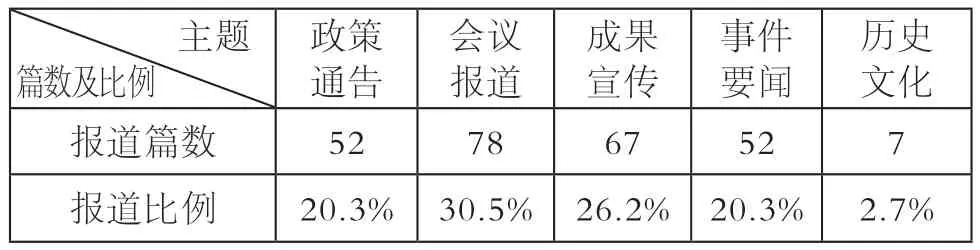

笔者把256篇新闻报道按主题分为5类:政策通告、会议报道、成果宣传、事件要闻、历史文化,如表2所示。

表2 新闻主题比较

其中除了历史文化类,其他4类新闻主题都以政治经济为主,突出“一带一路”促进经济合作、扩大政治影响的性质。例如,《“一带一路”陕西发展空间》和《“一带一路”是中伊合作最好平台》,集中讨论“一带一路”政策如何让沿线国家政府和企业受益。但是,此类新闻对古代丝绸之路相关历史文化鲜有提及。其实,借助丝绸之路的历史渊源,充分挖掘中国和“一带一路”沿线国家的文化共通之处,传播渗透中华民族优秀文化,形成文化共识,是推动“一带一路”实施的有效途径之一。“一带一路”新闻强调政治经济主题无可厚非,但若脱离历史文化,社会意识形态色彩过于明显,则容易引发别国的排斥和质疑,阻碍“一带一路”思想的全球传播和认同。

3.报道连续及时,深度剖析不够

按体裁分类,256篇新闻中消息类和通讯类报道196篇,评论性报道55篇,深度报道5篇。可见,此类报道注重时效性和连续性,实时追踪新闻事件发展,例如,《亚投行建设之路》和《丝路基金》系列报道,由消息和通讯稿组成,简洁明了,与时俱进,但缺少深度分析。其中,《南非签署亚投行协定》和《新西兰成为亚投行创始成员国》系列新闻,全面介绍亚投行筹建过程,展现我国政府公开透明的办事流程,给予读者即时信息。但是,对亚投行建立的意义,尤其是对“一带一路”沿线国家经济发展的作用,鲜有深刻论述。因此,读者对“一带一路”的认识只限于获取信息,无法深刻理解中国为何把“一带一路”视为国家倡议以及“一带一路“将如何惠及沿线国家的企业和人民。正因为缺乏深度报道,国际社会对“一带一路”的误读之声不绝于耳,“中国版马歇尔计划”和“能源抢劫”的言论在国际媒体上屡见不鲜,引起周边国家对“一带一路”的偏见和质疑。[3]

4.政府视野高屋建瓴,民众视角略有不足

相关的新闻报道视角分为宏观和微观,前者从政府角度把“一带一路”作为国家倡议进行报道,尤其是相关政策对区域和国家经济的影响。而后者侧重于普通民众如何看待“一带一路”对自身的影响。[4]256篇新闻报道中,237篇属于宏观视角,11篇属于企业视角,8篇属于微观视角。可见,“一带一路”的新闻视角以宏观为主,体现政府战略思路,便于社会各界统一思想,有效贯彻政策。但是,民众视角同样重要,新闻若忽略百姓的认知水平,难免造成国外民众对“一带一路”的误解和抵触情绪。例如,《中俄天然气管道助力“一带一路”建设》,描述中俄两国政府的合作历程,充分体现了两国领导人和决策者高屋建瓴的远见卓识,但鲜有提及跨国管道沿线的两国居民,以及管道建设对民众的近期影响和远期利益,容易导致外国民众误以为“一带一路”建设就是破坏他们的家园,掠夺他们的资源。因此,视角过于宏观的报道无法让“一带一路”的实施赢得国外民众的认同和支持,不利于该倡议的顺利实施。

二、“一带一路” 倡议下中国对外新闻话语策略选择

随着“一带一路”推进力度不断加大,配套政策陆续出台,惠及的国家、企业和人口数目飞速增长,国外民众的兴趣和热情也日渐高涨,渴望通过中国媒体深入了解“一带一路”。因此,选择有效的话语策略来优化中国对外新闻宣传的效果已是刻不容缓。

1.重视差异传播

“一带一路”沿线国家读者的民族特性、意识形态和社会阶层千差万别,因此,对外新闻应重视差异性传播,转述对象除了政府和专家,还应更多聆听企业和民众的声音。具体而言,应注意引述不同受众的话语,反映“一带一路”对他们各自的影响以及他们的不同需求,以便发布更有针对性的内容,提高新闻的精准度和专业性,增强对外传播效果。例如,针对科技企业,新闻应聚焦沿线各国和中国政府间的科技合作,如《汇聚全球科技精英,助推“一带一路”》着重报道了如何借助“一带一路”的实施搭建国际科技合作平台,目标读者是各国科技企业和人才,内容针对性强,宣传效果显著。此外,对于不同国家,也应采取不同转述策略,实现差异化传播。针对强国,转述对象应多为政府,强调中国无意挑战大国权威,愿意在能源和反恐等领域合作共赢;对于邻国,转述策略要借助民众声音来增进邻国民间友谊,为“一带一路”赢得海外基层支持;就沿线其他国家而言,转述对象应多为企业,强调在农业、基建和医疗等惠及百姓的领域切实合作。

2.唤起文化共鸣

由于古代“丝绸之路”,我国和“一带一路”沿线各国有深厚的历史渊源。因此,对外新闻报道时,应追溯历史,重温古代贸易和文化交集,强化国家间共同的历史记忆,唤起政府、企业和民众的文化共鸣,阐明“一带一路”的全新文化价值和历史意义。正如习近平主席2013年8月在全国宣传思想工作会议上所说,“创新对外宣传方式,着力打造融通中外的新概念新范畴新表达,讲好中国故事,传播好中国声音”。《丝路聚焦系列报道之一:罗马望长安,相逢在云端》介绍西安和罗马直航线路开通的政治和经济意义,尤其对两地旅游和贸易的影响。更重要的是,该报道还深刻挖掘了两座古都的历史情结和文化纽带,极大地增强了该新闻的文化感染力。众所周知,作为古代丝绸之路起点和终点,西安和罗马之间的文化贸易源远流长,其中马可·波罗的贡献也是广为流传,相关新闻就应以此为切入点,勾勒出两城之间从古到今的丝路情结,由“陆上丝路”演变成“空中丝路”,从而唤起海外读者的历史记忆和情感共鸣,促进“一带一路”深入人心。

3.主动澄清误解

自从“一带一路”提出以来,国外媒体质疑声不断,“中国版马歇尔计划”“中国能源抢劫”等言论甚嚣尘上。外媒的曲解、误读甚至诋毁很大程度上是由于我国对外新闻仅限于信息传递,缺乏深度剖析,给了外媒肆意想象的空间。面对海外不利舆论环境,我们应科学预判新闻可能引发的争议,在报道时主动澄清误解,增进互信,这比事后回应反驳更加有效。如《为亚投行起航点赞》不仅阐述了亚投行对亚洲乃至世界金融体系的深远影响,而且针对西方世界可能产生的质疑和担忧,强调亚投行无意取代世行,并进行有理有据的论证,提前消除了各国的怀疑,不给某些外媒以可乘之机,避免不实报道见诸海外报端。可见,在报道“一带一路”时,应进行前期海外调研,通过深度报道澄清潜在争议和误解,减少外媒质疑,体现我们为海外读者着想,以主动打消读者疑虑,赢得读者信任。

4.贴近民众生活

“国之交在于民相亲。”是习近平主席2013年6月访问哥斯达黎加期间,针对“一带一路”沿线国家民间交流的精辟总结。虽然“一带一路”是宏观布局,但其最终目标是造福沿线各国民众。在对外报道“一带一路”时,应更多考虑沿线各国民众的认知水平,从百姓视角看待宏观布局,用朴实语言阐明“一带一路”如何惠及当地人民生活,让该布局深入人心,落地生根。《中医应积极参与“一带一路”建设》详述了中医在海外推广遇到的实际困难,尤其是当地百姓对中医药的偏见和质疑,视角贴近群众,内容务实可信,有利于我国向沿线国家推广中医,为“一带一路”建设夯实社会根基。可见,在报道此类新闻时,应从海外中医师视角,阐述国外民众对中医的认知和接受程度,以及如何将中医推广融入“一带一路”建设。以普通民众视角撰写的对外新闻更加栩栩如生,真实可信,打动人心,有助于“一带一路”的实施赢得海外民意基础。

三、结语

“一带一路”的提出和实施,既为中国对外新闻事业提供了发展契机,也带来了全新挑战。我国媒体应抓住机遇,针对不同国家、不同人群进行差异化传播,透过民众视角唤起中外文化共鸣,通过前期调研,提前发现并主动澄清误解,为“一带一路”的顺利实施创造良好的对外舆论环境,赢得海外民众支持。

(作者单位:杭州电子科技大学国际教育学院)