关联理论下隐喻理解努力度的探究

2016-07-15俞霞君金程林杭州师范大学外国语学院浙江杭州31000

俞霞君,金程林(杭州师范大学 外国语学院,浙江 杭州 31000)

关联理论下隐喻理解努力度的探究

俞霞君,金程林

(杭州师范大学 外国语学院,浙江 杭州 31000)

摘要:Lakoff 和 Johnson的隐喻理论以及Sperber 和 Wilson的关联理论为理解交际中的隐喻,提供了重要的基础,但隐喻的真正理解还依赖语言接收者付出的认知努力程度。在关联理论视角下,拟探讨二语习得者理解隐喻时所付出的努力程度,并对其进行细化。探讨结果表明:在关联理论指导下,理解同一隐喻时,二语习得者的认知水平、语言水平以及反应灵敏度与付出的努力程度成反比。从关联理论的角度来探讨隐喻,有助于更好地把握隐喻的本质,进而指导我们的交际与教学。

关键词:关联理论;隐喻;努力程度

一、引言

交际是人类最普遍的社会现象之一,而语言又是人们进行交际的主要工具,因而语言在交际中的认知研究是当前认知语用学的重要内容,其基本理论基础便是Sperber 和 Wilson 在 《关联性:交际与认知》(1986/1995)的专著中提出的与交际、认知有关的关联理论 ( relevance theory)。而隐喻又是一种普遍的语言现象,生活中处处都有隐喻的影子,对隐喻进行研究可以帮助人们进一步揭示语言知识的本质,帮助人们进行交流。本文在认知语用学的框架下,从关联理论的角度来探讨隐喻源域与靶域相似性的关联标识[1],以及二语习得者结合语境理解隐喻所需付出的处理努力大小。

二、关联理论视角下的隐喻理解

人们之间的言语交际一直受到语言学家们的青睐。Austin(1962)、Searle(1975)、Grice(1975) 以及Sperber & Wilson(1986)先后提出言语行为理论,间接言语行为理论,会话含意理论以及关联理论。隐喻作为语言的描述性使用,常见的一种语言表达方式自然也会受到热议,几乎所有学派的语言学家都或多或少地讨论过隐喻问题[2]。

隐喻的产出与理解,实际上就是一个编码与解码的过程。关联理论之所以能用来解释隐喻理解,是因为在隐喻中,说话人的意义是间接表达的,因此作者真实的交际意图需借助于相关性推理才能获得[3]。

关于隐喻理解,Ortony[4]提出纯匹配模型认为,隐喻理解是在源域和靶域间作匹配、比较以找出共同特征的过程;而Glucksberg & Keysar[5]等学者则提出先提炼模型,认为隐喻理解是将靶域相关语义特征投射到源域的过程。束定芳[6]也曾提出当你听到到 S是P时,如要知道P的可能值,可寻找S与 P可能相似的方面;要确定S与P可能相似的方面,可寻找P类事物明显的、众所周知的、不同于其它事物的特征。关于隐喻理解模式,束定芳[7]提出两种隐喻理解模式即自上而下和自下而上模式。前者中受话者对语境非常熟悉,一个阶段就能完成隐喻理解,而后者中受话者对语境的熟悉程度很低,需先经历字面意义理解阶段再判断隐喻真实意义。徐盛桓[8]则建了“常规关系分析理论模型”,即“显性表述—隐性表述推导框架”,在一次具体的交际行为中,语言中隐喻现象正是人们通过心理建模而利用常规关系来隐含隐性表述机制的最佳体现。推理自此显性表述开始,以常规关系(相邻/相似关系)为中介,直至获得能满足这一次交际活动的相对完备的理解而终。以上观点都是关联理论指导下的隐喻理解观。

然而,在关联理论下,话语的处理努力(即处理话语时所需付出的努力)与语境有关[9],其他条件相同的情况下,语境效果越大,关联性越强,处理努力越小,反之亦然。且Sperber 和Wilson[10]曾提出任何明示性的交际活动都意味着本活动有最佳的关联性。因而,任何一个交际行为都传递着最佳关联性的假设或期待[11],隐喻作为交际语言的一种自然也不例外,说话者在交际时,对听话者有一个认知上的预设并尽自己最大的可能提供足够的语境,因此我们可以认为说话者都提供了最佳语境。

在交际中,隐喻说话人都提供了他自认为最大的语境效果、最佳的关联,因而说话人认为隐喻受话人理解时所做的处理努力也是最小的。然而不同隐喻受话者由于认知水平、语言水平、反应灵敏度等的不同,在理解隐喻时采用的策略和模式的不同,其隐喻理解处理努力程度也会有所不同。本文试图对相同语境下,二语习得者的隐喻理解过程进行分析,从而对受话人理解隐喻付出的处理努力程度进行细化。

三、二语习得者隐喻理解处理努力程度细化

隐喻诞生的主要方式是映射,Lakoff & Johnson[12]曾指出隐喻不是一种语言表达式而是从一个概念域到另一个概念域的映射,理解隐喻自然也要通过映射来进行。本文将联系源域与靶域间最突出的共同特征作为关联标识,进而结合语境对理解该隐喻真正含义所经过的处理努力程度进行分析,主要分为以下几个级别:

1.一级:隐喻受话者在理解隐喻时,直接映射理解隐喻的意义。

A:As an international venue, it’s a bit of dinosaur.

B:Indeed, it’s a little old.

由于受话者A自身认知能力、语言水平及反应灵敏度高,其认知中已将dinosaur等同于古老,陈旧的意义,因而直接映射得出正解:作为一个国际会所,它确实有点古老。因其认知只经历一个阶段,因而隐喻理解付出努力程度为一级。

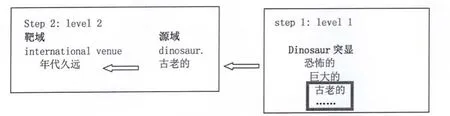

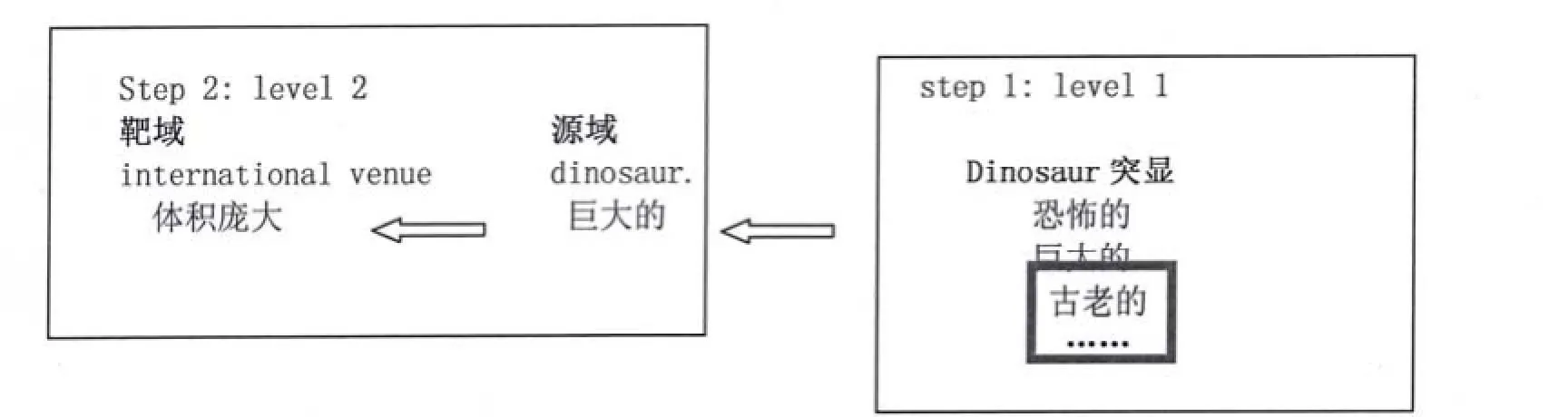

2.二级:隐喻受话者在理解隐喻时,首先突显源域词语意义,而后根据关联标识进行映射,这一阶段可正确理解隐喻也可造成误解。

A: As an international venue, it’s a bit of dinosaur.

B:Yeah,it’s really old.(Correct underst anding)其理解过程如下:

受话人在理解该隐喻时,首先经历词语突显阶段,突显意义可以是字面意义,也可以是隐喻意义[13],然后进行映射,由于受话人正确突显了恐龙古老这一特征而后进行映射故而正确理解了该隐喻,因其理解过程经历两个阶段,其隐喻理解付出努力程度为二级。

然而事物间的相似性不仅与事物本身有关,与文化传统、信仰系统等也有关,不同的人可能发现相同的事物之间存在不同的相似性[14],以汉语为母语的二语习得者在理解该隐喻时由于深受汉文化的影响多将恐龙与体积庞大或者凶恶一类的事物联系在一起,徐知媛等学者[13]关于不同英语水平学习者隐喻理解策略的研究也论证了这一点。尽管其难以理解或误解了该隐喻,其隐喻理解付出努力仍经历了两个阶段,因而付出努力也为二级。图示如下:

A: As an international venue, it’s a bit of dinosaur.

B: Yeah, it’s really big. (Misunderstanding)

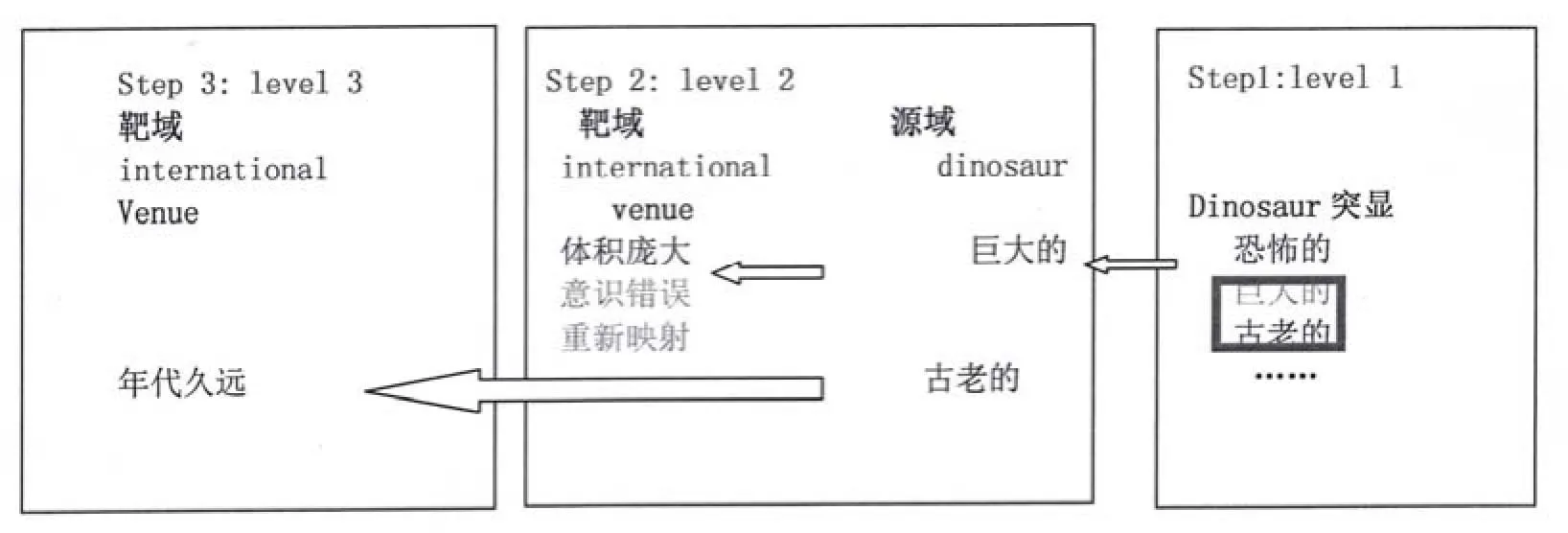

3.三级:在二级错误的基础上,如若隐喻受话人结合语境意识到自己理解错误并更正映射再次解码,则其隐喻理解经历了三个阶段,因而其隐喻理解付出努力程度为三级。

A: As an international venue, it’s a bit of dinosaur.

B: It’s big…er…it’s old.

隐喻受话人 B经历突显和映射两个阶段后的出It’s big的结论,然随着外在及其自身内在语境的不断展开,其意识到自己理解错误并更正映射再次解码,具体图示如下:

又如:

Tom:I can not get these posts, they are jobs for the boys.

Mary: Oh, that’s a pity.

如若隐喻受话人Mary的认知水平,语言水平,反应灵敏度高则其可以一次性从语境中理解该隐喻,付出努力为一级。图示如下:

然而如若Mary的认知水平,语言水平以及反应灵敏度相对较低,则其付出努力将会增大,图示如下:

由于受话者Mary认知水平等不够充分,因而理解该隐喻时认知过程经历三个阶段故其隐喻理解付出努力为三级。

当然也存在二语习得者由于认知水平语言水平等的不足,在理解目的语隐喻时好望文生义,尤其是那些语言表达形式字面意义与母语相同但隐喻性意义不同的[15],束定芳[7]曾提出,由于缺少充分的语境(包括内在和外在),隐喻受话人多先从字面意义来理解话语的意义,如果字面意义解释不通,便从隐喻的角度来理解。Deignan[16]等也曾提出二语学习者在理解隐喻时倾向先寻求字面意义的解释,在付出努力却未能获得恰当解释时才借助上下文进行推理以获得意义等。且部分二语习得者极易停留在第二阶段,并不能意识到自己错误,然其虽理解错误,其隐喻理解仍经历两个阶段,故付出处理努力程度仍为二级。

综上分析,我们可以看出,在同样的语境环境下,不同的隐喻受话者理解同一隐喻时所付出的努力程度存在一级到三级的差距。认知水平、语言水平、反应灵敏度高的二语习得者,在理解隐喻时付出努力多为一级。而认知水平、语言水平及反应灵敏度较低的二语习得者在理解隐喻时付出的努力多为二、三级。当然,外在的因素也是影响差距产生的原因之一,母语与目的语概念隐喻系统,语法系统以及文化信仰传统等的不同都会导致不同隐喻受话者在理解同一隐喻时付出努力程度不同。

四、结语

关联理论下,隐喻说话者都自认为提供了最大的语境和关联,在这同样的语境效果下,二语习得者的认知水平、语言水平、反应灵敏度与理解同一隐喻时付出的努力程度成反比,认知水平、语言水平、反应灵敏度高的二语习得者,在理解隐喻时付出努力程度小,反之亦然。更好地了解二语习得者的隐喻理解付出努力程度,可以帮助我们更好地进行交际,更好地指导教学。教师在教学过程尤其是词汇教学过程中要尽可能多地拓展词语隐喻意义而并非一味强调字面意义,教学风格也应更加多样化,恰当使用隐喻式教学,潜移默化地扩展学生认知域。学生也应锻炼自身隐喻思维能力,不断提高自身认知、语言水平,以促进日常交际与学习质量。

参考文献:

[1]沈继荣.隐喻与关联理论[J].镇江高专学报,2005(18): 46-49.

[2]严世清.论关联理论的隐喻观[J].解放军外国语学院学报,2002(25):7-11.

[3]朱建新.隐喻含义的认知阐释[J].外语与外语教学, 2009(241):18-21.

[4]Ortony, A.1979.Beyond literal similarity [J]. Psychological Review 86 :161-180.

[5]Gentner,D. & P.Wolff, Alignment in the processing of metaphor[J],Journal of Memory and Language1997(37):331-335.

[6]束定芳.隐喻的语用学研究[J].外语学刊,1996(2):11-16.

[7]束定芳.论隐喻的理解过程及其特点,外语教学与研究[J].2000(32):253-259.

[8]徐盛桓.常规推理与“格莱斯循环”的消解[J].外语教学与研究,2006(3):166-167.

[9]何兆熊.新编语用学概要[M].上海:上海外语教育出版社, 2000.

[10]Sperber,D. & Wilson, D. Relevance: Communication and Cognition[M]Oxford: Basil Blackwell,1986.

[11]李靖舒.从关联理论看认知语境与隐喻含义[J].沈阳农业大学学报:社会科学版,2011(13):90-92.

[12]Lakoff, G. & Johnson, Metaphors we live by[M]. London: The University of Chicago Press,1980. [13]徐知媛.不同英语水平学习者隐喻理解策略研究[J].现代外语,2014(37):400-410.

[14]束定芳.论隐喻的基本类型及句法和语义特征[J].外国语,2000(1):20-29.

[15]魏耀光.认知能力和语言水平在隐喻理解中的作用—— 以概念与语言形式重合度不同的隐喻句为例[J]. 外 语教学,2013(34):36-40.

[16]Deignan,A.et al.Teaching English metaphors using cross-linguistic activities[J].ELT Journal,1997 (51):352-360.

Processing Effort in the Understanding of Metaphors under Relevance Theory

YU Xia-jun, JIN Cheng-lin

(School of Foreign Languages, Hangzhou Normal University, Hangzhou 310000,Zhejing)

Abstract:Lakoff and Johnson’s metaphor theory as well as Sperber and Wilson’s relevance theory provide solid foundation for the understanding of metaphors in communication. However, the correct understanding of a metaphor relies on metaphor receivers’cognitive processing effort. On the perspective of relevance theory, the present study aims to discuss second language learners’processing effort in the understanding of metaphors. And the discussion reveals that under the framework of relevance theory, second language learners’ cognitive level, language level and responsiveness are inverse proportional to the cognitive processing effort in understanding the same metaphor. Exploring metaphors from the perspective of relevance theory helps us grasp the nature of metaphors more accurately as well as guide our communication and teaching.

Key words:relevance theory; metaphor; processing effort

中图分类号:H030

文献标志码:A

文章编号:1004-4310(2016)03-0055-04

DOI:10.14096/j.cnki.cn34-1044/c.2016.03.12

*收稿日期:2016-03-21

作者简介:俞霞君(1973-),女,浙江宁波人,副教授,硕士,主要研究方向为英语语言学,英语教学;金程林(1994- ),女,安徽合肥人,杭州师范大学外国语学院在读硕士生。