“致远舰”水下考古启示

2016-07-12姜波

姜波

(国家文物局水下文化遗产保护中心,北京 100192)

“致远舰”水下考古启示

姜波

(国家文物局水下文化遗产保护中心,北京 100192)

摘 要:经2013—2015年3个年度的水下考古调查,“丹东一号”水下考古项目取得重要成果,发现并确认了甲午海战中沉没的北洋水师战舰——“致远舰”,这是近年来我国水下考古所取得的重大成果,为甲午海战和世界海军舰艇史的研究提供了十分珍贵的考古实物资料。

关键词:致远舰;水下考古;甲午海战

经国家文物局批准,2013—2015年,国家文物局水下文化遗产保护中心(以下简称“水下中心”)与辽宁省文物考古研究所联合组队,在辽宁丹东港海域开展了3个年度的水下考古调查工作(工作经费由丹东港集团资助)。丹东水下考古队由“水下中心”周春水担任领队,先后调集国内水下考古队员数十名参与水下考古工作。我国第一艘自主设计研发的专业水下考古船——“中国考古01号”也被投入现场作为工作母船。经过3个年度的水下调查,丹东港水下考古项目取得重要成果,先后找到、确认了甲午海战中沉没的2艘北洋水师战舰——“致远舰”和“经远舰”。这是近年来我国水下考古所取得的重大成果,为甲午海战和世界海军舰艇史的研究提供了十分珍贵的考古实物资料。

1 背景

众所周知,甲午海战是东亚近现代史上的标志性历史事件,对于大清帝国而言,这一战争终止了光绪皇帝、李鸿章等晚清上层统治者试图通过洋务运动和海军建设实现富国强兵的历史进程,中国由此滑入积贫积弱、任人宰割的深渊;对于日本方面而言,一战而扬名于天下,终于可以以战胜者的姿态重新审视天朝上国,从而坚定了其征服中国、独霸东亚的野心。

甲午海战的大致经过如下:1894年9月17日上午,北洋舰队运送陆军抵达鸭绿江口(时称“大东沟”),遭遇尾随而来、伺机决战的日本舰队,大战由此一触即发。整个海战历时5个多小时,从中午开始,持续到下午5点半钟结束。1894年为甲午年,海战发生在黄海北部海域,故史称“甲午海战”或“黄海海战”。此战北洋水师损失5舰,但主力尚存;日方多艘战舰遭重创,包括旗舰“松岛号”(日方旗舰并非传说中的“吉野舰”)等主力战舰一度被迫退出战斗,可谓“惨胜”。

甲午海战北洋水师损失的5艘军舰为扬威、超勇、致远、经远和广甲舰。此次丹东水下考古在丹东东港西南约50km处发现了致远舰;在庄河海域发现了经远舰;海战期间广甲舰在撤退途中搁浅,后被日军击沉于大连湾三山岛附近;扬威舰起火后搁浅,沉没于大鹿岛附近海域(冲滩搁浅),二者位置都很明确。目前北洋水师5艘沉舰中唯一没有得到位置确认的是超勇舰。

2 水下考古:发现、调查与验证

本次水下考古工作前期阶段运用多波束、旁侧声呐、浅地层剖面仪、磁力仪等设备进行了大范围的勘探,期间发现一艘沉舰,被命名为“丹东一号”。2014、2015年,水下考古队对沉舰进行了潜水探摸与调查(图1),确认其大部分已掩埋于海底淤泥之下。2015年下半年,经过抽沙揭露,清理出沉舰的大致轮廓,实测舰体残长50m、残宽10~11m。水下考古队员对沉舰进行了科学而细致的水下考古调查、测绘和摄像(图2),并选取合适地点进行了局部试掘,共清理出水文物150余件(另有清代铜钱60余枚),包括舰体构件、武器装备、餐厨用具及少量北洋水师官兵个人用具。

图1 丹东水下考古调查工作平台

依据已经公开报道的考古资料,从出水文物判断,“丹东一号'沉舰当属著名的北洋水师“致远号”,主要证据是:①沉舰上发现了3件“致远舰”制式餐具,一件磁盘盘心印有“致远”二字,周边有一圈英文,上部为“CHIH YUAN”(即“致远”),下部为“THE IMPERIAL CHINESE NAVY”(可译为“大清帝国海军”)(图3);另一件银勺勺柄上也有“致远舰”的徽标;②水下考古队员发现了“穹甲”和方形舷窗,这是“致远舰”舰体结构上的重要识别标志(图4);③水下考古队员发现了鱼雷引信(图5)、152mm副炮炮弹等武器装备,这些都是“致远舰”武器装备区别于其他沉舰的重要标志(图6);④战后日本所绘“黄海北部及渤海”海图,明确标注了“致远舰”的沉没位置,与此次发现的“丹东一号”位置完全吻合。

图2 水下考古队员准备下水

图3 带有“致远”文字的制式餐盘

图4 致远舰“穹甲”结构

图5 致远舰上发现的鱼雷引信

图6 致远舰出水的炮弹

本次水下考古调查,出水了不少重要而珍贵的文物。据发掘领队周春水介绍,出水的舰船构件及相关设备残件有锅炉、舷窗、铜牌、电灯罩、衣帽钩、铜锁、木滑轮等。武器装备包括210mm炮管残件(主炮)(图7)、152mm炮弹(副炮)、57mm炮弹、37mm炮弹、格林机关炮弹、毛瑟枪子弹、马蒂尼·享利步枪子弹、左轮手枪子弹等,几乎涵括了“致远舰”所有的武器配备。个人物品包括茶杯、皮带、木梳、鼻烟壶、印章等,其中一枚印章印文为“云中白鹤”(李鸿章在晚清时期被尊称为“云中鹤”,此印是否与此有关尚待研究)。

据保留至今的造船档案可知,“致远舰”属于“穹甲巡洋舰”(舰体以钢梁和木构为骨架,关键部位外披铁板作为装甲),由英国阿姆斯特朗公司建造,1887年建成下水并入编北洋舰队。致远舰全长250英尺(约76m),宽38英尺(约11.6m),吃水15英尺(约4.6m),排水量2 300 t,双桅、单烟囱,穹面装甲2~4英寸(50.8~101.6mm)厚,航速18.5节(1.852km/h)。舰载武器包括:3门210mm克虏伯主炮(舰首双联装,舰尾单管),2门6英寸(152mm)阿姆斯特朗副炮,8门57mm单管哈乞开斯炮,6门37mm哈乞开斯炮,4门11mm10管格林机关炮,4具18英寸(457.2mm)鱼雷发射管。此次水下考古资料与致远舰造船档案高度一致,只是由于舰体历经多次打捞而多有残损。

图7 致远舰210mm主炮炮管残片

3 致远舰:悲壮的记忆

此次水下考古成果具有重要的学术价值。首先,它为深入研究甲午海战提供了极为难得的考古实物资料。比如,关于“致远舰”的沉没,学术界曾有观点认为是被日舰“吉野号”发射的鱼雷击中而沉没。事实上,据下水探摸队员孙键、崔勇等介绍,调查时发现“致远舰”“穹甲”有明显的外翻迹象,显系锅炉爆炸所致,说明致远舰是在最后关头高速冲向敌舰时,因为强排风导致锅炉压力过大而引起剧烈爆炸,舰体因而迅速沉没(早期船舰因锅炉爆炸发生事故并不罕见)。水下考古发现:致远舰船体有大面积过火的痕迹,多数部位的木制构件已经荡然无存,表明致远舰确曾遭受日舰新型炮弹(灌装混有硫磺的黄火药,燃爆效果剧烈)的袭击而引起熊熊大火,这也是中日双方武器装备方面的主要差距之一。

本次调查为世界海军舰船史提供了重要的考古实物。甲午海战时值海军战舰由传统的木质帆船战舰向钢铁蒸汽轮机战舰的过渡时期,故此次发现的北洋水师沉舰堪称世界钢铁战舰之鼻祖,在海军舰船史上具有特别重要的研究价值。要约言之,这一时期海军战舰出现3个显著的变化:①出现钢铁装甲,与传统的木质战舰相比,战舰的防护能力得到显著提升;②火力装备由传统的舷侧列装火炮改为倚重舰首大口径主炮配以副炮的火力组合;③速射炮、填充黄火药的开花弹和鱼雷开始出现,武器杀伤力显著提升。北洋水师主力战舰分属3种类型:超勇舰、杨威舰属于木质战舰外挂铁甲,装甲防护能力最弱;致远舰、经远舰属于关键部位覆盖厚重钢板的战舰,即所谓的“穹甲舰”(此次水下考古调查得到确认,穹甲、钢梁均有发现),装甲防护能力较强;定远舰、镇远舰属于真正意义上的全钢铁制造的铁甲舰,防护能力最强(甲午海战收战之前,装甲防护能力出色的镇远舰、定远二舰面对日方五舰的围攻,岿然不退,并以巨炮还击,迫使日舰先行撤退)。另外,此次水下考古发现了致远舰配备的所有武器装备(含残件),包括面世不久的鱼雷、格林机关炮等,为深入研究当时的舰载武器装备提供了殊为难得的实例。

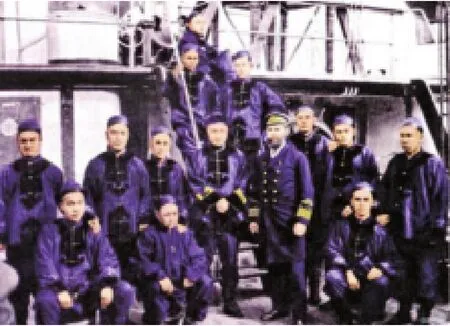

此次水下考古成果无疑将会推动甲午海战的学术研究走向深入。甲午海战影响深远,历来受到中外学术界的重视,但总体而言,宏观大论者居多,微观剖析者盖寡;依据实物证据和战争档案而取得的科学研究成果并不多见。从此次水下考古结果来看,“致远舰”打造精良,打捞出水的钢铁构件时至今日依然锻造如新。查造船档案,“致远舰”造价达84.5万两白银,这在当时可以说是一笔巨款,可见晚清政府为购置军舰打造海军所下的血本;北洋水师聘请了西方教官担任教习或督查,主政海军公所的北洋领袖们“师夷长技以制夷”的决心不可谓不彻底,与致远舰一起葬身海底的就有外籍教官;海战中,诸多舰艇的管带(舰长)均表现出浴血奋战、死不折节的气概,令人钦佩,他们中的绝大多数都放弃了逃生机会而选择了与舰共亡,45岁生日当天与舰携亡的致远舰管带邓世昌(图8)其实只是其中的代表之一……凡此种种,都必将改变我们对甲午海战的传统看法。

图8 致远舰部分官兵(第二排左四为管带邓世昌)

4 启示

甲午海战是中国近现代史上一块永远的伤疤。海战为何失利?国内外学界众说纷纭。笔者基于此次水下考古的成果,结合中日双方的战争档案与相关文献,提出以下看法。

(1)大清帝国缺乏近现代战争所必须的战争动员体制和作战参谋体系。

战争动员体制方面,虽然中日双方于1894年8月1日同日宣战,但战争动员情形完全不同:日本方面全民亢奋、举全国之力寻求决战(令人难以释怀的是,与致远舰决斗的吉野舰,战前由日本朝野各方集资购买,它与致远舰同为威廉·怀特爵士设计,但性能和火力均大大优于致远舰,系致远舰的升级版);大清帝国则是漫不经心,就连海军体系都没有进入临战状态。当时帝国海军已初具规模,建立了北洋水师、南洋水师、福建水师和广东水师,但互不统帅,战争期间南洋水师、福建水师、广东水师自始至终按兵不动,眼睁睁地看着孤军奋战的北洋水师一败于黄海、再败于旅顺、终至于受困刘公岛而弹尽粮绝、全军覆没。

作战参谋与情报工作方面,双方也有天壤之别。日本情报部门和作战参谋系统在战前就做了大量的情报收集工作,对清朝的海军建制、舰队配置、海防设施乃至江海水文地理均了如指掌;反观清军对日方的军事力量和战争企图则基本上停留在道听途说的层面,由此导致战场上知己而不知彼,左右掣肘,处处被动。

(2)清军在战场机动能力方面远远落后于日军。甲午海战双方舰船数量对比上北洋水师并不处下风,但日舰船速明显快于北洋舰队,以至于出现日本联合舰队快速切割北洋舰队阵型之后形成以多击少、前后夹攻的情况;后续旅顺、刘公岛战斗中,日军进攻两大军港的岸防设施,清军虽坐拥主场之利,但行动迟缓、首尾不能相顾,炮台守军每每陷入寡不敌众的境地;日军虽是客场作战,却可以从容不迫地来回调度、围点打援,直至将北洋舰队合围在刘公岛。

(3)清军没有建立有效的军事后勤保障体系。与传统的作战相比,甲午海战已经进入到了近现代意义上的整体作战层面,军事装备的后勤保障极为关键。举例而言,1973年第四次中东战争即是著名的案例:战争之初,埃及、叙利亚凭借突袭的效果和坦克数量的优势长驱直入,将以色列军队逼入绝境。然而,随着战事的进行,埃及坦克战斗减员越来越多,以色列虽也有坦克受损退出战斗,但由于后勤技术保障能力出色,失去战斗力的坦克能够迅速修复并重新投入战斗,以军由此一举扭转装甲作战的劣势,并迅速转守为攻、转败为胜。甲午海战中,双方各有战舰在战斗中遭受重创,但日舰撤出战场经过快速处置以后,即可迅速恢复战斗力重返战场(如日本联合舰队旗舰“松岛号”,被北洋舰队命中13弹,重创之下,被迫退出战斗,但后来却又能迅速抢修并奇迹般重返战场);反观北洋舰队,海战中战舰减员严重,受伤战舰难以恢复战斗力,战到最后只剩定远、镇远二舰与敌缠斗。事实上,直至次年刘公岛战事结束,部分受伤的北洋水师舰只仍未得到完全的修复。

(4)具体到黄海战役技术层面的分析,日本舰队交战之初就击中北洋水师旗舰定远舰,指挥作战的北洋水师提督丁汝昌身受重伤,信号系统被摧毁,导致北洋水师陷入群龙无首、各自为战的混乱局面,甚至出现了自身舰船相撞的事件;日舰则扬长避短,大战伊始,即逮得先机,率先击沉了北洋水师战斗力最弱的杨威、超勇二舰;据日方战后分析,北洋舰队火炮命中率要远高于日本联合舰队(由此可见,有人将失利因素归结于北洋水师训练松弛是很牵强的),但由于日舰装备了时属先进的速射炮,发射速度是北洋舰队火炮的6倍以上,而且单舰炮架数也远多于北洋水师军舰。不仅如此,日舰还配备了新型的黄火药炮弹,击中北洋水师舰只以后会引起熊熊大火,此种炮弹的杀伤力也大大超过当时北洋水师所装备的穿甲弹和开花弹(此前有学者撰文认为北洋舰队只有实心的穿甲弹,此次水下考古确证,北洋舰队装备有命中敌舰后爆炸的开花弹,开花弹里填充有铅丸,以增强杀伤力)。

(5)关于战斗阵型,有学者认为阵型是决定胜负的关键因素,清军的“雁行阵”(以定远、镇远舰居中突前,其他各舰在两侧渐次展开)不如日军的“一字阵”(横向鱼贯而列,舷侧面敌)。实际上,北洋水师舰首大口径火炮是其主要火力(此次水下考古发现了致远舰210mm主炮炮管残片),摆“雁行阵”可以舰首迎敌,充分发挥舰首主炮的火力优势。用丁汝昌的话来说,就是要“各小队须协同行动;始终以舰首向敌;诸舰务于可能之范围内,随同旗舰运动之”。从战争档案来看,当时日军非常忌惮北洋水师的大口径主炮,特别是定远、镇远二舰的305mm主炮,实战中也确曾遭受了北洋舰队大口径主炮的重创。日本联合舰队多配备速射炮,舷侧列装,在北洋舰队阵前横向移动,以舷侧对敌,可以充分发挥其速射炮火力密集的优势。由此可见,双方的阵型都是按照自己舰队的特点和火力配置而布设的,可谓优劣互见。

5 结束语

丹东水下考古调查项目的开展和“致远舰”的发现,开启了中国水下考古的新篇章。就国际水下文化遗产保护而言,第一次世界大战以来的水下沉舰已经成为国际学术界关注的热点。纵观我国沿海海域,海床上至今还沉睡着不少世界著名的近现代军舰,如一战中沉没于青岛胶州湾的德国旗舰“伊丽莎白皇后号”、日俄战争期间被鱼雷炸沉于旅顺港外的沙俄太平洋舰队旗舰“彼得罗巴甫洛夫号”、二战中被美军击沉于舟山东极岛附近的日本运输舰“里斯本丸”号等等。此前中国学界还曾在武汉长江水域打捞起著名的“中山舰”。凡此,均为中国水下考古和世界军事史的研究提供了弥足珍贵的实物资料。从水下文化遗产保护的角度来讲,“致远舰”的发现也提出了新的挑战。按照联合国教科文“2001水下文化遗产保护公约”,原址保护为第一原则,公众参与和青少年教育也是优先方向。“致远舰”是否需要进行水下考古打捞?打捞出水的舰船文物如何进行科学的脱水、脱盐、脱硫处理?如何利用致远舰开展公众教育?这都将是值得深入探讨的命题。

Tracing the Warship CHIH YUAN

JIANG Bo

(National Center of Underwater Cultural Heritage,Beijing 100192,China)

Abstract:Through 3 year of underwater archaeological investigation(2013—2015),the Dandong Iunderwater archaeological projectachieved very important discovery and identified the shipwreck as the famous warship CHIH YUAN,which was sunk during the Sino-Japan Jiawu Sea Fight.This discovery was evalued as one of themost important underwater archaeological discoveries.It is believed that this will provide valuable archaeologicalmaterials to the study of Jiawu Sea Fight as well as the study of world warship history.

Key words:CHIH YUAN;underwater archaeology;Jiawu Sea Fight

中图分类号:K871.49

文献标志码:A

作者简介:姜波(1970-),男,国家文物局水下文化遗产保护中心水下考古所所长,研究员,主要研究方向为水下考古、海上丝绸之路研究。E-mail:jiangbo315@126.com.